(浙江行政学院,浙江杭州311121)

在美国亚裔文学研究领域,赛义德式的东方主义理论可谓是最经典的文学批评路径,不少批评专著在其命名上就直接体现出东方主义理论的可操控性,如《思考东方人:现代美国社会的迁徙、接触与异国情调》(Henry Yu,Thinking Orientals:Migration,Contact,and Exoticism in Modern America,2001)、《东方人:大众文化中的亚裔美国人》(Robert G.Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)、《致命的拥抱:东方主义与亚裔美国人的身份》(Sheng-mei Ma,The Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,2000)、《语言的铁幕:汤亭亭与美国的东方主义》(Jennie Wang,The Iron Curtain of Language:Maxine Hong Kingston and American Orientalism,2007)等,而出现在期刊、论文集和访谈等场合里的东方主义批评根本就不计其数了。由于《东方主义》一书的恰到好处的出版时机——先是迎上美国1980年代的多元文化运动、接着遇到1990年代“全球化”浪潮下东西方之间对话与互动的时代欲求,赛义德越来越成为一种批判的“符号”,似乎一言及东方主义就必得称赛义德。不过,东方主义不是赛义德独创性的发现,抛开学术的修辞能力,就朴素的社会意识而言,赛义德只是当时行走在思想前沿的人物之一。1970年代,在《东方主义》一书出版之前,美国的华埠,或者从种族的角度上说美国的亚裔的社群里,就已经有了旗帜鲜明、掷地有声的一声大喊:“哎——咿!”。“哎——咿!”是中国话里最常听见的呼唤的声音,当时一本亚裔文学选集以它为题——《哎——咿!美国亚裔作家文集》(Jeffery Paul Chan,Frank Chin,Lawson Fusao and Shawn Wong,eds.Aiiieeeee!An Anthology of Asian American Writers,1974),在该书的“前言”部分编者们特地指出“哎——咿!”所指向的是一吐胸中块垒的“发声”(articulation)行为。这个发声行为的主体是自称为亚裔美国人的社群,发声的内容是对美国对亚洲人——这里亚洲人主要指东亚人和东南亚人——一百多年来的东方主义式的人种和文化上的歧视性话语的反抗。本文将从这个“发声”的时刻开始对东方主义批评的“发现之旅”,去探寻在亚裔文学研究这样一个本身就融合种族、民族、身份、性别、阶级等多种政治话语的文学场域里,像东方主义批评这样政治色彩浓烈的思维和阐释方式曾经孕育出了怎样的学术话语与研究旨趣,曾经如何从文学中提炼出适宜的意义,以建构出“华人”这一想象的共同体。

一、“发声”:原生态的东方主义批评

美国亚裔文学研究里的东方主义批评可以追溯至1970年代,当时原生态的东方主义批评“发声”,致力于抨击族裔刻板形象。以华裔美国人为主要构成部分的亚裔美国人进入一向充满政治斗争的张力的美国文学传统是在20世纪六十年代末和七十年代,进入的力量来自在所谓“垮掉的一代”(the Beat Generation)的文学和艺术的话语中刚刚长大的年青的一代。就亚裔中的华裔作家的创作来说,在七十年代以前已有相当的文学作品出现,主要是几部“唐人街文学”,如刘裔昌的《父亲和裔昌》(Pardee Lowe,Father and Glorious Descendant,1943)、黄玉雪的《华女阿五》(Jade Snow Wong,Fifth Chinese Daughter,1945)、林语堂的《唐人街》(Chinatown Family,1948)、黎锦扬的《花鼓歌》(Chin Yang Lee,Flower Drum Song,1957)和雷霆超的《吃碗茶》(Louis Chu,Eat a Bowl of Tea,1961),但是它们只是单个的文化事件,作家和作品间并没有构成统一的、有主张、有对话的文化群体。另外,那时华裔美国人对自身的形象定位还只进化到“模范少数族裔”(model minority)的境界,对和“黄祸论”形成对比的“模范族裔”的说法华裔社会基本还是满足的,还没有意识到这种“柔和”的形象里存在的刻板形象的陷阱和规训机制。

1960年代末,亚裔以对“种族主义”的批判进入美国的讲求政治性的文学传统。正是因为针对种族主义“发声”(articulate),所以最初发声的主体是“亚裔”这一政治联盟。当美国的中国裔、日本裔和韩国裔的年青学生团结为亚裔联盟,采取政治行动时,他们首先明确的是一个称呼的问题,那就是用“亚裔美国人”(Asian American)来替代“东方人”(Oriental)的说法,因为“东方人”一词已经浸透了负面的种族色彩,它所承载的以西方为中心对东方民族和人群的描述和想象使得它的含义发生明显滑动,从客观的指称滑为劣等和弱势的隐喻。从1960年代后期到1970年代,一种原生态的东方主义批评浮现于美国社会文化斗争话语里,代表人物就是后来文化姿态越演越激进的赵健秀(Frank Chin)。

华裔作家、文学批评家赵建秀是最早以后殖民主义性质的批判眼光来看华裔文学的代表。他在1972年一篇和陈耀光(Jeffery Paul Chan)合作的文章中创造了“种族主义者的爱”(racist love)一词,提供了一种解构华人刻板形象的元语言。他们将华人的刻板形象分两类,一类是傅满洲(Fu Manchu)式的“黄祸”,代表白人主流社会不能操控的“异己”,另一种是华人侦探陈查理(Charlie Chen)式的良民,他的谦卑与顺从、聪明与可笑虽然改写了黄祸的形象,但本质上依然是白人至上的种族社会的文化产物,他所得到的社会承认是“种族主义的爱”。

在赵健秀早期的东方主义批评里,他批评的重点是主流社会的“爱”,当然这个“爱”是反讽的表述,它指向一种和缓的、更具隐蔽性的东方主义话语控制。白人的种族主义在1960年代的民权运动后遭遇到反抗,这时它的走向如何?赵健秀提醒社会不要以为任何对种族主义做出的反应都必然是反种族主义的、令种族主义失效的,权力从来不会那么轻易退出。在他看来,民众总是以抗议声音的大小来看社会问题的严重与否,于是那些政策、政府和教育部门针对反种族主义诉求所做的调整本质上是为了“消音”(shut up the noise),即消除眼下的批判的声音,“消音”措施是为了“纠正失误和重设工具”,“为了让种族主义机制有效运作”。在“消音”的文化机制下,亚裔显得尤其配合和驯服,它甚至实现了最有效而又最低成本的种族管理方式——自觉的自我管理,也就是从管理主体到管理媒介到管理对象都由亚裔自身完成,其突出表现就是形成并巩固了亚裔的“模范族裔”的形象——一种以白人的标准要求自己和看待自己、甚至做得比白人还白人的亚裔。赵健秀认为这一类型的形象和气质虽然不是忽然涌现于1960年代的,但在1970年代初期它已经演化为一种刻板形象,从而使得成为“模范”是亚裔/华裔存在的必须。

赵健秀是这样梳理这种“必须”在华裔文学中的产生过程:首先是19世纪末“外交谦卑体”的风格的出现,然后这种风格渗透进20世纪的亚裔文学创作里。1960年代两位最具影响的华裔作家黄玉雪(Jade Snow Wong)和刘裔昌(Pardee Lowe)的作品体现出对“外交谦卑体”的继承性——他们从李恩富、林语堂,以及后来的戏剧家黎锦扬的书中吸收了的“外交谦卑体”的风格,就像晚清政府面对西方武力相逼时的姿态一样,他们的作品都是以解释性的、委婉的语言向西方展示出一个不具威胁性的、感恩的、自谦的中国形象。

今天我们回看赵健秀所提出的这种东方主义批评,首先要正面肯定其行动主义的效果,但同时也需要跳出他当时的历史局限性,客观地观察他的批评在学理上是否成立。关于“外交谦卑体”的文学,在尹晓煌所著的《19世纪50年代以来的美国华人文学》一书里有详尽的分析,该书的第一、二两章正是探讨早期的华人移民自下而上——从底层工人代表到上层政界和文化精英——留在英语世界里的“谦逊”的文字。第一章“请求与抗议”记录的是19世纪中期华人在美国的居留和移民遭遇美国的排斥,早期移民英语书写的目的基本围绕“请求和抗议”,或请求居留与社会接受,或抗议歧视与虐待。第二章“早期华人的‘文人创作’”记录的是受过教育的、文化层次高并有社会地位的士绅人物的创作,如曾经是最早一批留美幼童的李恩富的自传《我在中国的童年时代》(Yan Phou Lee,When I Was a Boy in China,1887)、政治家容闳的《我的中国和美国生活》(Yung Wing,My Life in China and America,1909)、外交官伍廷芳的《一位东方外交官眼中的美国》(America through the Spectacle of an Oriental Diplomate,1914)、文学家林语堂的《吾国吾民》(My Country and My People,1935),以及蒋彝的《中国童年》(A Chinese Childhood,1940)等。他们的作品基本都是自传形式,并力图以通晓中华文化的身份去权威地介绍和解释中国传统文化的精深与高雅,以引发美国大众对中国的兴趣和好感,化解对中国文化的种族主义的歧视、不解与歪曲。因怀有这样文化的和平大使的目的性,这样的作品不自觉地无论在措辞上还是内容上都展现出一种与西方强势文化不同的东方的谦卑:比如其解释性的口吻,对自身异域情调的渲染和他者身份的自居、对语言和思想机巧的追求和对美国社会幽默而含蓄的点评。当然并不是这早期所有文化高层人物的作品都千篇一律是“谦卑”的,事实上即使有所谓谦卑的风格的存在,不同作家也会有不同程度的体现,比如容闳的书中就不是对传统的推崇和对家园的怀旧,而是提出中国应效法美国的教育与民主制度革新自己。

不管怎样,早期的华人英语书写的确体现出赵健秀所说的“自传性”和“谦卑性”,“自传性”可谓是少数族裔的文学的典型特征之一,但“谦卑性”是否真就形成一种文学传统呢?如果说形成了,那么1960年代的黄玉雪和刘裔昌在多大程度上继承了这种“外交谦卑体”呢?对这些问题的深入思考是我们今天回看赵健秀式的原生态的东方主义批评的关键。1930年代起,二战的格局和美国在亚洲的发展战略不知不觉中调整了美国大众对中国的兴趣和认知,这为国内新的话语——反对排华话语的话语——的出现提供了历史机遇。排华话语的核心是两类话语:华人是“危险的”和“诱惑的”(the threat and the lure),而以忠诚、顺从、善良和去男性化为主要内容的模范族裔话语无疑是对这种认知的最大限度的反弹。刘裔昌的《父亲和裔昌》和黄玉雪的《华女阿五》尽管出版时间只相隔7年——分别是1943和1950年,但两位作家却成长于不同时代背景下(刘裔昌出生于1905年,黄玉雪出生于1922年,相差17年),因此两部作品虽然都勾勒了华人的模范族裔身份,但通向“模范”的路径并不一样。

刘裔昌和黄玉雪在中国文化和美国文化的关系的处理上并不一致。在刘裔昌成长的年代里排华话语甚嚣尘上,甚至演化为对华人的残忍的驱逐与迫害,因此在刘裔昌的作品里那种华人自我厌弃的潜意识是非常明显的。尽管当时出版商在运作《父亲和裔昌》时将华人对国家的“忠诚”作为二战背景下的卖点,并且认为书中展现出“两种文化完美的融合”,但书里对华人的中华文化之根是不以为然的。书中儿子经常为自己的父亲感到自豪,因为与其他的东方人相比,父亲无论身高、穿着、举止、谈吐、英文都相当得“不像中国人”(un-Chinese),“近似美国人”了,“送奶工、面包师和售票员全都彬彬有礼地和他打招呼,每次都打,他们都认为这位中国人值得他们特别关注,而对于其他中国人,他们从未给过任何热情的招呼。”儿子仰视父亲与唐人街众华人的不同,但是小说的后半部分发生了一个戏剧性的变化:象征“美国化”的父亲坚定地让即将成年的儿子去中文学校学中文,这令儿子“强烈地怀疑父亲的一生是场骗局”——父亲从来没有实现真正的美国化,从来没有丢掉他从中国带出来的文化因袭,“他的中国习惯和中国思维,那么古怪、不可理喻、丢人!”

黄玉雪在《华女阿五》里对母国文化则无如此的决绝的放弃态度。《华女阿五》的主要内容是一个穷苦中国移民的女儿如何在歧视女儿的中国家庭中和歧视华人的美国社会里最终通过努力获得自己的立足之地。尽管《华女阿五》作为一个女性主义读本对中国传统社会的重男轻女提出批判,尽管美国政府后来大力把这本书开发为对美国的优越的民主制度和社会公平的现身说法,黄玉雪创作的初衷却并不是贬低中国,而是“使美国人更加了解中国文化”,比如华人的生活方式,尤其是饮食、华人的节日与婚丧嫁娶等风俗仪式、华人的组织与经营,如家族会馆、戏院、中药店、华人学校、修鞋店、洗衣店等。黄玉雪认为种族偏见产生于无知,所以她不加选择地详细描写种族偏见。吴冰评论《华女阿五》,说该书受到批评“不是因为细节失真,而在于内容的取舍”,“作者不厌其烦地讲解中国菜的做法,有关中国风情和旧金山唐人街店铺的详尽、近乎琐碎的介绍往往和‘自传’部分极不协调,也不成比例,批评家因此谴责她迎合喜欢‘异国情调’、对中国和华人一无所知且‘兴趣有限’的美国读者,说此书更像中国食谱、中国风情,有旧金山唐人街导游之嫌。”

刘裔昌的厌弃自身文化之根和黄玉雪的渲染自身文化之根是截然不同的身份建设方式,不过,从东方主义批评的角度来看这两种方式的确都反映出以西方为中心的世界观对东方人的自我意识的左右和扭曲。早期的亚裔东方主义批评并不在意这明显的心理区别,而是急于将它们全部划为“模范族裔”的代言。当两位作家以华人成长小说的方式托出新的、正面的华人形象时,以赵健秀为代表的亚裔批评者似乎并不满意,认为他们依然是“谦卑”的华人书写,并把他们不加区分地标注为顺从、忠诚、守法、被动的“模范族裔”的代言,而“模范族裔”的形象是美国对华裔和整个亚裔实施最低成本的种族管理的工具。“谦卑体”定性实际是以简单的东方主义批评遮蔽更细腻、复杂的东方主义批评,因为这种眼光后来越来越演化为一种直接的阅读反应:任何畅销的华裔作品都是对主流文化的迎合,都是为白人而写的自我东方主义的文本。

在《20世纪50年代以来的美国华人文学》中尹晓煌也分析了当代亚裔/华裔批评对刘裔昌和黄玉雪这两位作家的归类与取舍,他认为对两位作家最大的争议是他们推崇同化政策、他们理想化了美国生活,但在1960年代的民权运动之前,“大熔炉论”是最广为接受的归化政策,美国化是最正当的实现公民身份的途径,尹晓煌强调批评不能无视历史的自然过渡和时代的局限性。凌津奇的《叙述民族主义:亚裔美国文学中的意识形态与形式》更是从社会史学和新实用主义视角,借鉴“协商政治”的阐释,将1975年至1980年间的亚裔美国文学话语设定为一种全方位发生联系的文化协商过程,该书的最后一章《协商批评:亚裔美国文学批评中的几个议题》集中探讨了霸权、族裔真实性和责任感这三个贯穿于亚裔文学研究的核心词。在“霸权:关于黄玉雪之争”的部分里,他比较了两种对黄玉雪的接受方式:一是种族意识形态理论对她的排斥(比如这里所探讨的东方主义批评对她早期的诠释),二是1980年代以后女性主义理论对她的“意义复原”和推崇。凌津奇认为黄玉雪书中潜在的反抗形式在1980年代和后来的岁月中得到了迟来的认可,这一散逸出来的意义表明:“意识形态从来都不是一种以规则、恒定和易于划界的方式影响文本建构的简单实体,而且任何一种宰制性意识形态运作都不能做到天衣无缝,因而总会潜在地为尚未表述为社会建制和社会计划的另类行为和另类意图预留出它们的空间。”“不论将黄氏这类作品解读成宰制性意识形态的具体体现,还是将它视为对这种意识形态的简单反映,都是大有局限性的作法。”往往,文本的意识形态是充满矛盾和暧昧不明的,其意义生成随不同语境而发生变化,凌津奇一再强调文本内在的矛盾和异质性并不能保证其意识形态的颠覆性,只有读者才能决定是否愿意揭示并相信这种颠覆性,文本只有通过读者才能实现其意识形态影响力和美学价值,可是读者是谁呢?读者是有着天然的鉴别力,不被外力左右的客观存在吗?凌津奇对此没作赘言,但实际上生活的逻辑在这里无声地又转回文学的内部,读者总是被这样或那样的文学理论指导着阅读,也正因为如此,当代的文学理论和批评比文学作品更能作用于社会意识的转变和社会话语的生成。

总而言之,赵健秀的价值判断是从当时亚裔文化身份建设的政治议题出发的,并不能全面而客观地反映作家的价值,更不要说他对容闳、李恩富和林语堂等人物的轻慢了,但他指出了文化霸权的自我维护与其说通过把白人文本强加给少数族群,倒不如说是诱导被客体化的少数族群自动书写白人文本。虽然严格地说,赵健秀不是学术意义上的文学评论家,他更是文化论者和作家,但是他的东方主义批评和话语是他所在的社会和历史阶段的新话语,而且他的确是我们今天梳理亚裔文学批评不可绕过的开端之一。美国亚裔学者黄秀玲在《美国华裔文学》一文中也如是评价:“赵健秀和他的伙伴们以他们的文章为开场白,确认了文化斗争的方向,提出诸多讨论的话题从而构成华裔文学的学科术语。尽管他们的观点很有争议,他们却是第一次地用清晰的话语展现了美国华裔文学体系性存在的可能性。”

二、文化研究:东方主义批评的学术化

1980年代~1990年代中期,东方主义批评大量涌现,并体现出强烈的文化研究特质。1980年代是亚裔文学创作和艺术作品迭出的时代,但在文学研究和批评上还未成大观。最具代表性的批评之作、同时也被视作亚裔文学开山之作的是韩裔美国学者金惠经(Elaine H.Kim)的《亚裔美国文学:作品及社会背景介绍》(Asian American Literature:An Introduction to the Writings and Their Social Context,1982),系统介绍了19世纪晚期至20世纪八十年代出现的亚裔文学作品,她是按照年代顺序来梳理作品的,这样文史互现,自然地呈现出亚裔在美国社会历史中的意识和形象上的转变。既然关乎亚裔各族群的自我形象意识,对西方的亚洲人的形象的反驳自然就是此书展现的重点,所以这本书的开篇第一章就是“英裔美国文学中的亚洲人形象”,然后才进入华人早期移民作家、二代作家、战后作家和多元文化萌发期的作家。第一章对美国大众文化中已有的亚洲人的形象进行归纳,如“粗野的群体和阴险的恶棍”、“不可同化的异族”、“亚洲人的英语”和“英裔美国文学中‘好’亚洲人新形象”等。金惠经所要强调的是美国的大众文化一直使用漫画手法把亚洲人描绘成“好”和“坏”的两种刻板形象,“坏”的典型是傅满洲,一个渴求权利的撒旦式的地下野心家;“好”的典型是夏威夷的侦探陈查理,虽然有可亲、幽默、智慧等正面的品性,但同时也具有女性化的痕迹和小丑般的喜剧感。这两位畅销书和影视剧里的华人是当时的亚裔形象“关键词”,但他们不是孤立的个案,所谓的“坏”的形象还包括黑压压的没有面孔的暴众、黑社会掌控的唐人街、肮脏的病毒的传播者、价格低廉到犯规地步的下层劳工,以及连妻儿都虐待和榨取血汗的东方式的封建家长等等;“好”的范畴里有在仁慈可敬的白人铁路老板的领导下可以不顾生死地去开路的爆破英雄(如小说《龙的足迹》,Footprints of the Dragon,1949)和蒙冤数十载仍不背离白人恩主的忠诚滑稽的奴仆(如小说《中国佬的胜算》,Chinaman’s Chance,1969),华人的“好”建立在“快乐地接受所分得的社会地位,坚决摒弃自身的文化和族裔背景中任何会冒犯到白人统治阶层的特性”。此外还有女性形象上危险的“龙女”(dragon lady)和完全屈身于白人男性之下的“莲花”。

形象的产生不是来自族裔内部,而是外部社会的矛盾和问题,即金惠经在书名中所点出的——写作背后的社会背景。在第一章的最后,金惠经提出了反思刻板形象的意义:

“少数族裔的刻板形象其实是种种歧视的纪录,是主流社会在试图合理化自己的态度和做法。在英裔美国人的文学世界里的刻板的亚洲人的形象成了一种文学套路,通过这种套路白人至上的神话得以一再确认,留给亚裔的却是无尽的伤害。尽管只改变文字描写而不改变文字产生的现实会给人一种幻觉,好像现实已经不复如此了,可认清这些形象以及它们如何作用于制造那些不变的种族幻觉本身还是可以推进改变现实的动态进程的。”

金惠经在第一章对这些形象的归纳和东方主义的批判眼光在很大程度上是沿袭了1970年代以赵健秀为代表亚裔文化界对种族主义妖魔化的声讨,但是她以学术的方式对这些声讨进行了系统化的处理:如谱系梳理、观点归纳、文本细读和下定义,使之前的文艺先锋青年的批判思想进入学院。这一学院化处理是非常重要的转折点,它提供了亚裔文学研究的路径(政治的、批判的)、定位了相关的资料(如对之前文学作品的梳理)、方便了后来学者的跟进。在美国本土以及台湾和大陆的学者随后陆续进入这一领域的过程中,金惠经的这本专著里的观点、判断、证据和语言被大量引用,成为“公认的亚裔美国文学评论经典”。

金惠经之后,历史进入1990年代,东方主义批评集中出现的年代。1970年代末出版的赛义德的《东方主义》引起广泛的关于东西方关系的话语秩序调整,但正如之前提到的,我们绝不能说亚裔文学研究中的东方主义批评完全是受《东方主义》影响,或者是对赛义德的理论的因袭,因为早在赛义德的书出版之前华裔和日裔等亚裔的学者就对西方人的东亚和东南亚人的形象认识提出抨击,只是这些抨击的确没有形成《东方主义》那样的学术作品。直到1990年代,亚裔研究领域出现了一批既有东方主义批判意识,又有学术积累的批评作品,比如张敬珏的《尽在不言中》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,1993)、吉娜·玛切蒂的《罗曼司与“黄祸”:好莱坞小说中的种族、性别与话语策略》(Gina Marchetti,Romance and the“Yellow Peril”:Race,Sex,and Discursive Strategies in Hollywood Fiction,1993)、阿尔弗雷德·阿提加编辑的《另一种语言》(Alfred Arteaga,An Other Tongue,1994)、克雷斯蒂娜·K·基尔马廷和盖尔·赫夏特所编辑的《性化中国:女性、文化与国家》(Christina K Gilmartin&Gail Hershatter,Engendering China:Women,Culture and the State,1994)、瑞娜·李维斯的《性化的东方主义:种族、女性气质与再现》(Reina Lewis,Gendering Orientalism:Race,Femininity and Representation,1996)、罗伯特·G·李的《东方人:大众文化中的亚裔美国人》(Robert GLee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)等。这一时期的东方主义批评和女性主义、大众文化研究、话语分析、身份政治等理论资源有机地结合起来,从而亚裔文学批评完全进入了文化研究的氛围里,体现出强烈的文化研究的特性。

亚裔文学批评所展现的文化研究特性体现在两个方面,一是批评大多展现明确的抗争姿态;二是对视觉文化和大众文化的关注。

展现明显抗争姿态的批评的代表之作是罗伯特·G·李的《东方人:大众文化中的亚裔美国人》,他所系统归纳总结出的美国文化对进入其民族内部的东方人——主要是华裔——的东方主义式的形象宰制为后来许多批评文本所参考、借鉴和引用,的确是此领域的经典批评文本。

罗伯特·G·李的《东方人:大众文化中的亚裔》(Robert G Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,1999)是一本重要的亚裔形象研究专著,它分析了19世纪中期到20世纪九十年代百年来美国的歌舞剧、漫画、电影、畅销书、报刊政论等大众文化领域所呈现出的以华裔为主的东方人的种族特色和典型话语。尤为值得一提的是这本出版于1999年的书对亚裔,尤其华裔的形象的分析完全深化为对种族与阶级问题、社会性属和性的问题(class,gender and sexuality)三者间关系的考察,力图说明“‘东方’被制造成一个种族类别,不仅在关于种族自身的大众话语里,而且在和阶级、社会性别、性存在、家庭和国家有关的话语里。”

《东方人》首先把大众文化看作一种文化实践过程,在此过程中美国在不断地根据具体的历史状况确定其民族性,界定哪些人是真正的美国人。种族是美国社会的一个主要的标示区别的能指,它参与了政治权力、社会资产、法律特权的分配,生产出不同的社会身份。东方人进入这一社会身份的生产机制,产生出来的形象当然不是原初的形态,《东方人》对于学界最突出的贡献体现在它对东方人的——尤其是中国人的——刻板形象的全面的总结。

罗伯特·G·李在《东方人》中把亚裔的刻板形象分为六种。在《序言》的开篇不久他就直接提出“东方人的六种面相”,认为有六种形象——污染者、苦力、性偏转者、黄祸、模范族裔和亚洲敌兵,这六种面相把东方人刻画为古怪的异族、美国多民族大家庭的威胁,而且每种面相都好似一种范式,从中派生出一系列具体的形象。这六种种族表征都建构于具体的历史时期,突出体现为文化危机伴随下的阶级关系的调整。接下来《东方人》各章节即是对这六种面相的具体研究与剖析。

其次,要对社团干部进行定期的专业指导。作为社团的管理人员,社团干部首先要对于本社团所属领域的知识更为专业一些,才能帮助和指导社团成员得到提高。所以,学校可以安排指导教师,定期对于社团干部进行专业的指导,让他们可以在学习活动中中有章可循,也可以为他们碰到的疑难问题,进行答疑解惑,帮助他们在活动中有所收益,有所提高。

必须明确的是《东方人》所针对的并不是航海时代以来西方对中国人和东方人的认知与想象,而是自东方人进入白人的社会以来——当他们不再是遥远的异域的存在而是切实的生活的一部份的时候,西方是怎样描述他们,以及怎样自动调整既往的东方话语以实现社会对这些稍晚进入的东方人的管理、使用与分配。

19世纪中期的加利福尼亚州似乎是形成东方人与西方在现实中交遇之际的新的“东方话语”的中心,而且更是形成新的“华人话语”的中心。在这里伴随着西进运动进入的白人定居者遇到了淘金热中进入美国的华人,按白人定居者们本来的想象,美国的西部是实现农场主梦想和自立自足的生活方式的伊甸园,象征着与东部工业化的城市所不同的农业文明的世外桃源,华人的突现令他们心中美丽、完整而统一的愿景出现了一丝裂缝,他们觉得社会构成里出现了一种异质性的变数,而他们对外来文化保守的接受度本能地对这一变数充满警觉。这时的美国其实是个远未成熟稳定的移民社会,一旦有问题和矛盾,东方人作为外来的“变数”便被归咎为原因,而《东方人》里所探究的正是哪些问题和矛盾推出了以上所提到的六种话语的范式。

比如“污染者”(pollutant)的话语形成于19世纪中期的加州,加州从荒野和田园发展为繁忙的工业中心、崛起中的现代都市,它同时也带来了民众情绪上的低沉、自我定位的错位与精神世界的混乱和危机。华人出现在这样的语境下,加州当时的普遍的危机感和社会对于道德下滑的焦虑移情到对华人的排斥的话语中,同时早期的华人杂耍剧团(minstrelsy)是把华人建构成大众想象中的低俗污秽的种族他者的强有力的渠道,华人被呈现为与黑暗、肮脏、混乱和不正常等意象相关的表征。

尤其值得借鉴的是罗伯特·G·李所归纳的最后一种、也是距离现在最近的一种面相——“模范族裔敌兵”(the Model Minority as Gook),“gook”一词产生于美国二战后在亚太的扩张过程中,它最早出现在朝鲜战场,是对朝鲜语发音的戏仿,用作对朝鲜兵和中国兵的侮辱性称呼。七十年代越南战争时美国士兵沿用这个词,作为对越南兵的蔑称。不管是朝鲜兵还是越南兵,他们都是信奉共产主义的共匪,潜伏在山林里的敌兵,无声无息,随时可能出现给予美国军致命的一击。这里李的“模范族裔敌兵”的意思是一种对亚裔的“忠奸人”的想象,它是“模范族裔”的升级版,同时也是“模范论”和“黄祸论”的合二为一。

这一面相出现在上世纪的八十和九十年代,此时的美国开始摆脱之前的工业发展模式,进入“去工业化”和发展全球流动资本经济的时代。凭借大型多国公司的依托,和资本可以在全球范围内实现瞬间转移的技术与机制,美国经济进行新的转型升级,升级到金融与专业技术服务领域,这是资本周转最快的领域,也是回报率最高的领域。而重工业和生活耐用品的生产则开始在美国国内萎缩,它们或者依靠进口,或者由资本家到海外去投资办厂。

如果说传统的资本主义经济模式的特点是积累和扩大,那么新的经济发展模式的特点是流动性和取消“边界”,取消不同企业、产业和国家间的壁垒与边界,让资本迅速地畅行。在这种经济模式下,美国对中国和亚洲的沟通兴趣在不断加强,对外的欲望反映在国内,文化领域不断强化“多元文化主义”的价值也就顺理成章了。所以最初是自由主义思想推出“多元文化主义”,但是在新的历史阶段和经济与政治语境下,主流的新保守主义开始利用并改写这一话语,不断言说和探讨亚裔/华裔背后的“亚洲价值”、儒家思想、中国传统等话题,亚裔/华裔作为这些话题的主要承载者又被赋予新的种族的、族裔的、民族的或文化的特质。

同时,“去工业化”的模式带来的最初的问题是工人的就业、待遇、福利和安全感的下滑,因为社会的主导发展模式是青睐于资本和保护管理层的。冷战时期形成的亚裔/华裔的模范族裔形象此时得到进一步的光大,亚裔的“家庭”和“文化”是这一时期尤其被社会神秘化的两个方面。很快,亚裔不仅对非洲裔和西班牙语裔的社群而言是模范的,对白人工人阶级和中产阶级来说也是具有榜样作用的。

但是罗伯特·G·李并不相信“文化”与“传统”在此独断论般的解释力,他认为,“模范族裔”概念所体现的许多品质同样也是清教的伦理,如顺从、自控、自立、对家庭忠诚等。就在社会集中探讨亚裔儒家思想指引下的“传统”家庭模式时,它忽视了,或者说避而不谈另外的、但可能更重要的原因:亚洲移民本身就有更高的教育和职业技能水平,华裔、日裔、韩裔和第一波的越南裔等亚裔在进入美国时就带进大量的资本,更重要的,整个亚洲在20世纪曾经历翻天覆地的革命。于是亚洲的政治、经济和文化上的巨变,都被忽略掉了,社会只选择所谓的亚洲传统价值观作为亚裔和亚洲成功的动因。

另一方面,亚裔传统中的“安静”和“有节制”这两种品性具有两面性,它们同样也可以是“黄祸”的特质。就在对亚裔推崇的过程中,对它排斥和戒备的民族心理从来没有消失过,所以今天的亚裔/华裔被呈现为矛盾的结合体,既是经济发展领域的模范,也是内部的敌人和文化上的他者。

在玛切蒂之前,学界就已注意到了好莱坞对“异族通婚”(miscegenation)主题的兴趣,而且学界也注意到在亚洲人和白人联姻的情节里,往往是白种男人和亚洲女性搭配,如涉及亚裔男性,他们不是强暴者就是有“爱”但无“性”的阴性男人。这种观察学界把它视为“黄祸论”的体现,“黄祸论”不仅是种族主义观念,而且是“性”的“理论”,在黄祸论的框架内,人们的确担心外族文化入侵,外族的恐怖血洗,但是它最关注的、最恐惧的乃是自身种族的存亡、繁衍和纯粹的问题。“黄祸论”作为一种“性”的话语,禁止不同种族间的性联系,认为那种作法其中包含危险。那么是什么样的危险呢?玛切蒂认为在“异族通婚”的问题上,西方社会里的两种精神压迫合二为一,一种不用说是对东方人的种族主义压迫,另一种则是当时西方基督教社会对女性的贬低和压迫。当时——从19世纪晚期到20世纪中期——白种男人是社会权力的完全把持者,对外来人口和文化有“黄祸论”或类似“黄祸论”的其它话语,而对其社会内部的女性则有维多利亚价值观的控制。一个简单的对跨文化的情爱处理方式的观察即可透露这种WASP(White Anglo-Saxon Protestant,盎格鲁——萨克森文化的、白人清教徒的)的控制力:如果是亚洲女人引诱了白种男人,那倒还好,因为这种跨种族的性幻想长期以来并不鲜见,当时社会最不能接受的是亚洲男性和白种女人之间的结合,因为在当时白人男性社会的想象里,白种女人已经被物化并且符号化了,成为民族-文化叙事和个体家庭的结合点,对白种女人的性侵犯是对西方文化的侵犯的隐喻。因为白种女人被建构为纯洁的,东方男性是污染性的,所以,有学者指出,在这种话语机制里“种族”和“宗教”的话语又更深地纠结在了一起,跨种族的接触问题自然地过渡到善良与邪恶、罪孽与救赎的精神上升剧的格局中。

玛切蒂引用福柯在《性史》中的观察说,在西方社会里,那些被视作为禁忌的“性”,体现在话语里却一点也不少,好莱坞一方面官方禁止展现跨种族的性爱故事,另一方面却对此题材颇多兴趣;“性”虽遭禁但话语繁荣。好莱坞对禁忌题材的兴趣背后的原因也许很多,如市场的原因——不管怎样这类电影卖座,但玛切蒂认为最主要的原因还是这类电影的叙事展现了社会内在的心理分裂——一边是自由主义理念,一边是保守的盎格鲁——萨克森社会的理念。

玛切蒂说这些电影的东方主义色彩是不言而喻的,问题在于作为社会话语它们所展现的不是那么简单的一个向度。比如《欺骗》和《落花》两部电影,它们在某些价值观上是有颠覆性的。首先,它们都暴露了西方对自身纯洁性的怀疑,里面白人男性形象委琐——他们是困窘无能的丈夫、粗野残暴的父亲,而与之对应地,银幕上日本商人虽变态但雅致,中国商人虽阴柔但温情文雅,这些不同的偏中性的男性美感完全压住了白种男人的光彩。其次,电影更着意显示的是当时资产阶级家庭观念控制下西方女性意识的觉醒。资产阶级的父亲对自己的工厂和家庭同样合法地拥有所有权和控制权,这种家庭观念对资产阶级女性的束缚和自由的理念显然是冲突的,而且还在一家之内产生阶级矛盾。在玛切蒂看来,电影一方面展现了资产阶级父系力量对社会、对女性、对有色人种进行管理和有效控制的企图,另一方面又展现出这种管理的意图的不合时宜和必然失败。在具有东方主义色彩的电影里,对抗东方主义的越界的话语反而出现——当电影中白种女人和东方男人一起反抗白种男人的统治时。表面上观众在电影院里看到的是东方男人对白种女人的欲望和欲望的毁灭,但是,探问当时观影者的内心,更大的可能是那银幕上的东方男人才是当时西方人内心欲望的投射,东方男人所指向的放纵的方向正是当时人们——尤其女性——希望逃离新教社会对人的欲望拒斥而奔向的地方。

纵观罗伯特·G·李和玛切蒂的批评方法,他们都从表层的社会话语或文化呈现中看到美国社会对“东方他者”多元的利用、动态的认知和复杂的情怀,类似的眼光无疑丰富了以后跟进的东方主义的分析和批评。进入新千年后,东方主义批评自然地走向立体化和分散化,“立体化”是指学者们已经不能满足于早期单向度的主张自我和抨击主流社会的言说,而将目光投向对美国东方主义机制的深层的“解构”和立足历史现场的立体呈现;“分散化”是指为了有效实现“解构”学者们必须从更多的思想资源和理论路径中借力,于是东方主义批评成为隐含的姿态,而批评的话语则分散开去有不同的呈现。

三、隐含的姿态:东方主义批评的分散化

进入新世纪,美国亚裔文学研究领域里的东方主义批评进一步学术化、分散化。这一时期亚裔文学批评的特点是对之前东方主义指引下文化斗争性的批评方式的多方向的突破和有意识的对“学术性”的追求,具体体现为个体作家的精细研究、早期移民的史海钩沉和与更多样的研究视角相结合的研究——如大量诉诸于阶级、民族、种族、族裔、性、文学性的研究。

东方主义批评依然是主要的亚裔文学批评路径,但是它在进入新世纪后极大地分散化了,也就是说它更是批评者自身固有的眼光,而不是批评者所隆重推出的方法。当然也有直接而单纯的东方主义研究,比如马圣美的《致命的拥抱:东方主义和亚裔美国人的身份认同》(Sheng-mei Ma,The Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,2000),《致命的拥抱》是个意味丰富的书名,它暗示着东方主义宰制之强大,“致命”也就是死亡,我们这里可以理解为亚裔主体的死亡,每当亚裔在既定的话语秩序里谈论自己就像在跳死亡之舞,随时可能陷入话语秩序的陷阱而导致主体死亡。

马圣美是由台湾留学入美的学者,他的《致命的拥抱:东方主义和亚裔美国人的身份认同》出版于2000年,该书的分析对象是美国的一些连环画、动画片、电视与电影中的中国符号或中国元素。从东方主义批评的角度出发,这本书分为四部分,每部分探讨一种东方主义与亚裔美国人的身份意识发生“致命的拥抱”时的历史“形态”,并用四种肢体语言比拟这四种历史“形态”:第一部分“强暴的抓攫”,针对1930和1940年代的帝国扩张背景下的历险叙事如何对东方/中国施以简单粗暴的他者想象,分析对象为《飞侠哥顿》(Flash Gordon)和《特里与强盗》(Terry and Pirates)两部连环画和“傅满洲”人物;第二部分“武力的交手”,针对1970年代的亚裔文化中的“尚武”主题,分析对象是李小龙(Bruce Lee)这一文化符号的寓意与悲情;第三部分“族裔性的卖弄”,针对谭恩美作品中的中国情调和文化界出现的“消费中国”的现象;第四部分“族裔的假面舞会”分析对象为日裔英国作家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)和他的“去族裔性”的写作。

第一部分所分析的两部连环画是帝国扩张背景下的大众文化产品,讲述的都是神奇的冒险经历。因为“冒险故事渗透着的不仅是民族神话,而且是雄性神话,两种因素结合在一起形成男权神话。”《飞侠哥顿》和《特里与强盗》都有勇敢、坚定而纯洁的高加索血统的男主人公,和与他形成对峙张力的东方化的敌人。哥顿进行的是星际历险,他的敌人是个外星球的统治者叫“无情的明”(Ming the Merciless),虽然“明”的出生与人种没有清楚交代,但他的形象设计在极大程度上借用了畅销的傅满洲系列小说里的傅满洲的形象——那种撒旦似的外形。寻宝东方的特里在中国也遇到各种阻挠的力量,其中最为人所熟知的是他和“龙女”(Dragon Lady)间的故事,美艳的“龙女”是混合着冷酷与温情的敌人,她对基因优秀的特里由开始的对抗,后转为欣赏,甚至暧昧的爱恋。马圣美强调的是傅满洲和龙女两种形象都有《圣经》的指涉,即撒旦与堕落的天使,此种文化互文表明“令人惊诧的,《圣经》一直为亚裔人的再现——尤其是其中某些突出的形象如傅满洲和龙女——提供着形象与语汇。”

在第一部分提出了种族自恋的白人“阳刚”神话后,第二部分是关于亚裔/华裔的男性形象中的尚武与阳刚的呈现。马圣美认为尽管李小龙的银幕形象是正面的“阳刚神话”,他仍然带有傅满洲形象的某些印记。他的功夫所散发的冷酷的能量和暴力与傅满洲原型相似,他的爆发力、扭曲的面部表情与紧绷肌肉依然多少展现着野蛮的东方人的形象。“李既是殖民的又是反抗殖民的”,马圣美如此感慨,观众在影院里看李小龙的电影,在欢呼1960年代以来世界范围内的去殖民化运动的成果的同时对东方顽固的文化偏见还是留存了下来。马圣美还特意着墨于李小龙猝死的原因,暗示他长期服用兴奋剂,在马圣美看来这种失控的形象展示本身就是文化政治的隐喻,即亚裔/华裔男性气质获得的不自然与悲剧性。演员成龙(Jackie Chan)自1980年代后期开始接替了李小龙的功夫片偶像的地位,继续“书写”与西方之间既互相吸引又互相排斥的矛盾的文化关系,但是它的形象恰与李小龙相反,李小龙是愤怒的,成龙是喜剧的。

不过更多的东方主义批评是身体于心理分析、新历史主义、女性主义、性属研究中,在批评者的笔下向读者呈现文本的意义,这一时期更多的是以细腻的文本阅读和深入的解构眼光做出的东方主义批评文本。

张敬珏的《尽在不言中》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,1993)其实出版于1993年,新千年之前。笔者把它放在这部分介绍是因为该书是把东方主义批评融化于女性诗学话语中的代表性作品。《尽在不言中》的出发点是对亚裔/华裔沉默形象的重新阐释。按照西方的逻各斯中心主义的观念,“沉默”通常被消极地看作是一种“不在场”的状态,但抛开这表层叙事,西方并不尽然以为“沉默”是消极负面的,在哲学领域奥古斯丁、尼采、海德格尔、维特根斯坦、福克和德里达都或指出“无言”的力量或解构逻各斯中心主义的对秩序的错置;在社会领域,不同地区的人也会有不同的地方特色,美国新英格兰地区的人是出了名的少言寡语,问题是他们的沉默品质并不会自动上升为一种国民性优劣的判断,但是关于亚洲人的安静与沉默的话语却能产生更多语义的滑动。亚洲人的沉默被看作是圆滑、胆怯、难以捉摸,或者驯良、懦弱、逆来顺受,而同时“沉默”又被看作是女性气质的,符合并强化了东方和西方在性属意义上的联想。

在亚裔文学世界里,亚裔的“沉默”总有沉默的理由:为了保持些许的尊严、为了遵守族裔文化传统、或者被权力机制消音。不过张敬珏所要分析的不仅是沉默的原因,而是沉默的力量,以及亚裔文学如何通过具体语境里的“沉默”行为挑战“言说”和“沉默”在东方主义话语里的意义分配,为刻板形象去魅,并提出世上有许多种做美国人的方式。张敬珏籍由女性主义诗学对亚裔沉默而难以捉摸的刻板形象进行去魅。首先她指出作家和作品惯用的分类标准本身就不是固定不变的,一部作品是属于“社会历史类”的还是“文学类”的范畴在亚裔文学领域一度是个很难廓清的问题:美国社会倾向于把族裔作家的文学创作当成社会学或历史文本来接受,亚裔文学批评者们一再指出这背后是来自殖民时代的知识架构的影响,尤其是那种把第三世界及西方内部族裔文学的不自觉地当作“民族志”来理解的阅读趣味。就像弗里德里克·詹姆斯(Fredric James)所观察到的西方对第三世界文本的态度:第三世界的文本,不管它本身是多么个人化的写作,“都必然引发出一个政治的维度,被当作某种民族寓言(national allegory):故事中个人的命运总是第三世界危机重重的公共文化与社会的寓言”。

为了确立自身的美国身份,亚裔一度不得不牺牲自己的亚洲属性部分,这样的美国身份寻求方式不仅导致新入美的移民和二代以上的移民间的互相排斥,而且还以东方主义的眼光看待任何和原来国家相关的事物,并对它们不屑一顾,形成东西方对立视野下的对文化差异性的夸大。具体到“沉默”主题上,侃侃善谈的美国人和安静寡语的亚裔成了鲜明对比,但是这样普遍平面化的社会认知在文学作品里并不成立。张敬珏仍以她最熟悉的汤亭亭为例,列出《女勇士》中的妈妈勇兰是个讲故事的高手;《华人:金山勇士》里八公“爱说爱得如上瘾”;《孙行者》的主人公惠特曼·阿新,一个组建华人剧团、寻求华人文化表达的华裔年青人,更是美国文学里喋喋不休的典型之一。文学不仅呈现了沉默形象的反例,更重要的是文学揭示了沉默的意义。沉默和语言一样具有正反两面性,语言可以解放人们,但语言也可以扭曲自身以欺骗和统治人们;沉默是消极的,带着屈从、负罪或耻辱的意味,但是也有“使动性的沉默”(enabling silence),而这种沉默,需要作者和读者都拿出全部的敏锐去感受。

亚裔女性进入美国社会,女性与少数族裔的双重边缘身份体现在她们的文学创作中是一种与强势话语相反的言语行为——不断询问、磋商、试探、判断。张敬珏显然借鉴了巴赫金的“对话”理论,把亚裔女性话语的基本特质归结为对话性,并调用女性主义批评家伊莱恩·肖瓦尔特(Elaine Showalter)的“双声话语”(double-voiced discourse)的概念,她说:“我以这个概念来归纳三位作者采用的各种规避权威叙事、展现‘真相’与‘历史’的方法;这些方法包括少年和成年视角间的跳跃、报导式的和文学式的语言间的互相介入、‘记忆’与‘反记忆’的互相映衬。”

张敬珏在序言后的正文三章里分析了三位亚裔女作家和她们代表作里的沉默情节——日裔美国作家山本久惠、汤亭亭和加拿大的日裔作家小川乐,并给出三组关键词来提炼她在作家的笔下所体会到的不同的沉默:山本久惠是“沉默与修辞”(rhetorical silence)、汤亭亭是“沉默与抗议”(provocative silence)、小川乐是“沉默与照料”。“沉默与修辞”是指亚裔所遭遇的在修辞性语言上的被迫沉默,比如文学被看作与亚裔无关的事物,山本久惠的代表名篇《十七音节》里母亲对俳句的热爱最终在丈夫和生活的压力下被迫放弃,同样山本等亚裔女作家的文学创作也往往被压缩成社会和历史资料,山本在作品中用天真的小女孩的声音揭示了这种社会规则,并最终通向解构“修辞”所意味的不平等的社会和文化关系。“沉默与抗议”是指在《女勇士》和《华人:金山勇士》中那个作为第一人称叙述者的小女孩所实现的话语力量,她是在父辈和历史纪录的沉默中发声,她借助西方正在兴起的女性主义的话语说出了爸爸们被压抑的历史,并体现出强大的话语创造力。“沉默与照料”则是指小川的代表作《姨娘》所力图展示一种沉默背后高尚的情怀,传统日本家庭教育要求女孩做到默默地关心、照料家人,小说中的姨娘实践并传承了这一族裔美德,通过对这种自我牺牲式的沉默的展示、褒扬与反思——作品中的小女孩同时也责备母亲们的“沉默”保护令她不会“说话”,小川令读者进一步思考近代以来西方的理论和实践所引领的世界秩序中,作为默默跟随者的东方的力量到底在哪里。张敬珏认为山本久惠、汤亭亭和小川乐虽然在写作策略上各不相同,但有一点贯穿于她们作品之中,那就是清楚认识到言语的困难,她们都怀疑官方的说法,她们都用元小说的手法重回历史的现场,让无声的声音能够被听到。

朱蓓章的《亚裔人的同化:性政治视域里的亚裔美国人的作者策略》(Patricia PChu,Assimilating Asians:Gendered Strategies of Authorship in Asia America,2000)结合欧美的成长小说传统,剖析亚裔美国女作家如何去实现自己作为“作家”的身份,并通过“作家”身份的实现从而使得她们笔下的原被认为是“族裔性”的东西进入美国的国家叙事,最终成为美国性。这显然是一本“经典重组”(recanonization)理念下产生的批评专著,虽然这本书最大的主题是女性亚裔作家如何面对种族主义和性别政治的双重压力写出自身的“女性成长小说”,是女性主义批评性质的,但东方主义批评也渗透其中。针对“亚裔性”和“美国性”名为同存、实则对立的客观现实,朱蓓章认为恰恰是“族裔性”可以改写“美国性”、教育“美国性”,这才是美国这个移民社会一向众说纷纭的“同化”政策应该追求的本质,为此亚裔作家必须重新定义亚洲文化,尤其是中国文化。当然,这里的“东方”——亚洲或中国,并不是真正的东方,而是西方社会架构中的内部的一维。

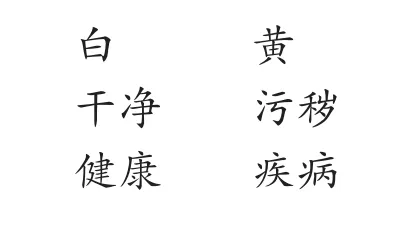

莫妮卡·邱的《“不洁者”的小说:亚裔女作家及作品分析》(Monica Chiu,Filthy Fictions:Asian American Literature by Women,2004)是一本视角独到的批评之作。她把东方主义批评与身体政治(body politics)结合起来,在此书的“前言”部分,她指出美国社会施加在亚裔身上的一个符号:灰尘(dirt),灰尘是一种“在它不该在的地方”的东西。美国生活里有这样一套对立的话语:

白和黄二色如何进入这健康与疾病的对立的符号系统的呢?莫妮卡认为“黄祸论”是这套华人、以及后来亚洲人是不洁的话语的起始。“黄祸论”把种族和灰尘结合起来,后来的排华时期更是把华人/亚洲人和疾病结合起来,比如1880年代后对于唐人街的瘟疫的描述和认知,“最终形成这样的理念:所有的非白种人从根本上说体质和智力都要低下些,道德上可疑些,粗鄙、放荡、凶残、病殃殃、野乎乎、不讲文明、心智不全,的确需要白种盎格鲁—萨克森清教徒的指导。”到了19世纪卫生健康教育在美国广为普及,卫生和健康的联系渐渐已经不再是医学问题,而是被大众接受为一种“干净意识”,进而成为排挤移民的政治化的工具。其干净的操作标准是欧洲式的,而欧洲式的干净标准之一就是要整洁,不能有灰。再一次,“灰”这个符号在卫生健康运动中出现了。但事实上这种卫生观念是非常虚假的,因为华人后来所从事的主要就是餐饮和洗衣业,那是最需要从业者干净或者制造环境干净的行业。罗伯特·G·李在《东方人:大众文化中的亚裔美国人》一书的开篇也提到“异族的”(alien)和“污染物”这两个词间有符号性质的关联,都是放错位置的存在,造成污染的越界。黄种人尤其被固定于这种话语联想中,永远不能同化的“异族”也是具有污染性的身体。

莫妮卡在“前言”中一再强调,这种一国之内的东方主义深深地影响到了亚裔的形象再现,他们被再现为污染源、外敌,后来演化为老好人或模范族裔,这些形象都是建立在不得其所的文化身份的基础上,背后是国家对亚裔的态度:或者是厌弃,或者是非常别扭的接受。“黄祸留下了一串语言的、符号的、政治的、象征的苦涩印迹”。当代亚裔作家在他们的小说中勾画这种亚裔的身体难以挣脱的错位感,因为他们是始终被置放于肮脏与干净、病毒与健康的交界处的、挥手可拂的“物”。

莫妮卡接下来在每一章分析一位亚裔女作家的作品,第一个分析的案例就是华裔作家庄华(Chuang Hua)在1968年发表的一本小说《越界》(Crossing)。小说的女主人公简出生于一个多子的中产阶级移民家庭,父亲严谨、整洁、讲求秩序,他对家庭的完整性和种族的纯洁性有洁癖似的偏执,所以当他得知儿子和白种女人(父亲口中的“野蛮人”barbarian)先斩后奏地结合后立刻怒不可遏。但是后来当他看到混血的孙子降生后,他接受了这种“越界”的关系;而这时他个性最强的女儿简因为已经内化了爸爸的种族不可逾界的观念,反而公然拒绝接受弟弟一家的通婚,并为逃避纷扰的家庭问题来到法国。在法国她开始一场带有自虐和游戏色彩的“越界”,她和一位追求东方情调的法国男人发生了一场突然而短暂的婚外恋,恋爱的过程既柔情万千(比如她不断地做饭等待对方未必如约的到来)又淡然超脱(比如所有的等待都不会引发她的情绪爆发),然后她选择离开他,拖着怀孕的身体。在《〈越界〉中的弃却、错位与心理不和谐音》一章中,莫妮卡认为这是一个反映亚裔/华裔归宿感缺失的典型文本:亚裔自我的镜像中的严谨与封闭恰恰是他们自我厌弃、处处错位的结果,而自我厌弃和错位感又源于美国社会对亚裔的东方主义眼光和民族定性所产生的两个后果:一是让亚裔成为永远的民族和文化意义上的“外人”(alien),二是这个“外人”在美国百年排华的历史中被建构成病态、肮脏、落后、不可理解的怪异的文化形象。

结语

21世纪可以说是从袭击美国的“911事件”开始的,全球在这一事件之后进入了力量格局的重构阶段。虽然美国还是世界第一的强国,但911后的阿富汗战争和伊拉克战争还是影响到了国力和民意,更令民众想起越南战争的错误与创伤;接着2008年的经济危机使一向是美国自由经济的力量的标志的华尔街形象轰然倒地,一向被认为是优越的经济体系结果是滋养人性的贪婪与投机的温床,市场“看不见的手”并不能阻止人们失控地滥用他们一向引以为荣的“信用”(credit)。美国人开始自我反思,反思通向两种不同的解决思路,一种是以“反恐”为关键词的更加排外的、保守的姿态,它拒绝多元文化,强调自由经济,以加强美国资本主义社会的核心力量为抵御的方法;另一种是以“改变”为关键词的对既往的审视与否定,2008年以“改变”为竞选口号(口号原文是We need a change)的非裔混血总统候选人奥巴马取得了大选的胜利。与此同时,以中国为代表的有些第三世界国家抓住了发展的历史机遇,像21世纪一度流行的称法“BRIC四国”——指巴西、俄罗斯、印度和中国,就强调这些新兴市场的重要。在这种世界力量制衡关系的调整中,学术界率先做出话语的转型,“跨国主义”(transnationalism)迅速成为美国的文化研究的关键词,尽管以前它只是自由经济学领域重要的概念。跨国主义强调,美国需要打开“封闭的心灵”与其它民族和国家对话和协作,才能走出政治和经济的危机。在21世纪的第一个10年,如果说“911”后立刻形成的反恐的气氛抑制了美国亚裔文学在美国国内的学科发展,那么后期的金融危机带来的“改变”的呼唤却赋予了它另一个向度的长足的发展——跨国的发展。2006年林玉玲等编辑的亚裔文选《跨国的亚裔文学:现场与跨越》(Shirley Geok-Lim,Transnational Asian American Literature:Site and Transit,2006)的开头“介绍”部分,就有这样“发散型”的定位:“‘现场’,身份在某时某地定格的那一刻;‘跨越’,就是身体穿过或走过一个空间的体验。我们可以说亚裔美国人的‘穿越’就是在美国的镜头的注视下亚洲人的身体穿过美国那片土地,或者说亚洲人的故事和形象穿过美国的文学之土。亚裔再现的现场是美国国家话语,但是亚裔的穿越历程就不是那么空间固定的,它更敏感于‘时间之维’”。籍由“时间之维”,移民身上历史的记忆、文化的粘连和对自己血缘的另一种关怀便被唤起。

同样也是在2006年,一本叫作《美国华裔的跨国主义:排华时期中美之间人力、资源与理念的流通》(Sucheng Chan,Chinese American Transnationalism:the Flow of People,Resources,and Ideas Between China and America During the Exclusion Era,2006)的论文集出版出现,和林玉玲抽象的学科呼唤不同,这本历史和社会研究论集里的“跨国主义”具体而简单,就是指当年美国排华时期,美国的华侨界与中国的同胞之间的资金往来、经济互动和思想呼应。与文学诗意的“故国回望”的阐释不同,“跨国”是以历史唯物主义的眼光指出,“中国”是华裔一直以来的生存和身份抗争中的核心语言。

自2006年“跨国主义”的呼唤到现在,五、六年间“跨国主义”(transnationalism)一词渐渐由呼唤转为热点,其内涵也渐渐固定为学科的议题和学者的共识。但“跨国主义”到底意味着什么呢?“跨国”不是一个新鲜的词汇,在文学之外的当代生活中,“跨国”早在1990年代的全球化中就已经成为口口相传的为资本开辟海外疆土的重要词汇。在美国亚裔研究领域,学者们有了“跨国”的共识,但却有不同的理解:如身体的跨国(如何进入美国)、文化的跨国(如何借用中国)、身份的跨国(既是美国的,又是中国的),以及现在渐渐明显的学术的跨国。

进入21世纪以来,美国亚裔文学中的华裔文学研究——作为一种既是美国的又是跨国的学术领域——“枝蔓伸展”(branching out,单德兴语),已经突破美国本土研究的范式,和中国大陆、港台以及其他流散华人的研究议题结合起来,从而令新的资料与话语进入这一毕竟源于西方语境的学科。

值此学术跨国时代里,帝国内部和外部的反抗的声音似乎有了汇合的历史契机,而东方主义批评,作为一种源于解殖的诉求的批评,似乎又遇到了被再次彰显的历史机遇。但事实上,东方主义批评依然是隐含的姿态,甚至可能是越来越少的学者的隐含的姿态,因为这些年里它越来越被看作是一种单向度的意识形态、一种按图索骥的论证方式、一种漠然于“文学性”的文化批评。

曾经,大陆的美国华裔文学研究的学者们反思过这么一个问题:当我们大量学者涌入美国华裔文学研究中时,所谓的Chinese American Literature(美华文学,或者说华美文学)不过是美国边缘学科“亚裔研究”里的部分内容,一个在美国主流文学语境里尚且难以自足存在的研究对象,为什么我们会对华裔文学这么一个美国文学的边缘之边缘发生兴趣呢?有学者认为是因为传统海外华人文学研究中的心理定势——“大中华情结”,欣喜于看到中华文化在海外瓜果飘零。但除了“大中华情结”外,笔者以为,帝国内部的反抗种族主义、殖民主义和狭隘的民族主义的学术所带来的冲击力和启示性也是触动大陆学界的关键。到底,我们是因为真相的切入而否定之前的盲目,还是因为学术的追风而忘记最初的感动?作为学者,我们不可以轻易给出自己主观的答案,至少,系统的观察和研究之后再决定吧。

①美国文学是一向展现政治斗争的张力的文学。在萨科文·伯科维奇主编的煌煌八卷的《剑桥美国文学史》的“2008年中文版序”里,有这样一段对美国文学的总结:“它是个人主义和冒险精神的文学,一种扩张和探索的文学,一种种族冲突与帝国征服的文学,一种资产阶级家庭生活和个人自由与社会限制不断斗争的文学。”美国文学发展至今,有两个最明显的基于移民社会的特点:一是它始终与美国这个移民社会对自己的“民族”界定有关;二是美国文学是一种多元对话的文学。这两点——民族性格与种族政治——一向是它的文学所关注的,在各种语言、文化和思维系统的冲撞中,磋商政治构成它民族智慧的一个重要组成部分,因此离开文学的政治性这一维将难以透彻理解美国文学的传统与价值。

②the Beat Generation指1950年代美国二战后令人瞩目的一批作家以及他们所记载和激发的文化现象,这些作家中最具代表性的有金斯堡(Allen Ginsberg)、凯鲁亚克(Jack Kerouac)和威廉·巴洛(William Burroughs)。这里beat一词既可以理解为“被打倒的”(beat down),也可以理解为“音乐的节拍”,还可以引申出beatific,极乐的意思。“垮掉的一代”所代表的文化的核心是追求存在与表达的极限,因此他们往往会诉诸毒品与混乱的生活,但是另一方面他们拒绝物质,反西方主流的理性传统,而且对东方文化怀有极大兴趣。

③1960年代末,有两位学生——市岗裕次(Yuji Ichioka,后成为历史学家)和爱玛·吉(Emma Gee)最先提出“亚裔”名称。

④⑤[美]赵健秀、陈耀光:《种族主义的爱》(Frank Chin&Jeffery Paul Chan,“Racist Love”in Richard Kostelanetz ed.,Seeking Through Shuck,New York:Ballantine,1972,pp.65-79,66)。

⑥⑦?[美]尹晓煌:《1850年代以来的华裔美国文学》(Yin Xiao-Huang.Chinese American Literature Since the 1850s,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2000,pp.11,54,55,121,120)。

⑧⑨[美]刘裔昌:《父亲和裔昌》(Pardee Lowe.Father and Glorious Descendant,Boston:Little Brown,1943,p.34,175)。

⑩[美]黄玉雪:《华女阿五》(Jade Snow Wong.Fifth Chinese Daughte,Seattle:University of Washington Press,1989,vii)。

?吴冰:《黄玉雪:第一位走红的华裔女作家》,载于吴冰、王立礼主编:《华裔美国作家研究》,南开大学出版社2009年版,第95页。

?凌津奇:《叙述民族主义:亚裔美国文学中的意识形态与形式》,中国社会科学院出版社2005年版,第218、219页。

?[美]黄秀玲:《华裔美国文学》,载于张敬珏主编:《亚裔美国文学伴读》(Sauling Cynthia Wong,“Chinese American Literature”,in King-Kok Cheung ed.,An Interethnic Companion to Asian American Literature,Cambridge:Cambridge University Press,1997,p.40)。

?Chinaman’s Chance是美国一句俚语,汉语经常翻译为“中国人的机会”,此译法似乎无法传递源语的含义。首先Chinaman是一种对华人轻慢的称呼,这不仅因为该词造词简单,直接是国名后面加man,更因为这个词在被广泛使用时美国社会有大量贬损和排斥华人的话语,造成负面的语义联想。Chinaman’s chance的意思是胜算很小,几乎没有成功的可能性,这个说法有三种可能的成因:1.产生于美国19世纪六十年代修筑跨越美洲的铁路的时期,当时修铁路的时候,华工经常做爆破的工作中最危险的一步——用绳索从悬崖上吊下并把炸药埋进山石,如果不慎就会出爆炸事故,所以这个词就表示很难完成的事情;2.产生于美国19世纪四十年代末的淘金热,因为华人到时大多有金矿的河床已经被淘过,所以能淘到金子的胜算不大;3.产生于1854年一场失败的司法诉讼,当时一个华工被谋杀,但法庭最后不予判决凶手,因为所有证人都是华人,所以这个官司赢不了。这三种说法无论哪种都体现出当时华人的边缘而低下的社会地位。

??[美]金惠经:《亚裔美国文学:作品及社会背景介绍》(Elaine H.Kim,Asian American Literature:An Introduction to the Writings and Their Social Context,Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2006,pp.18,21)。

?这是该书在中国大陆发行的版本的封底上的推荐词。

?????[美]罗伯特·G·李:《东方人:大众文化中的亚裔》(Robert G Lee,Orientals:Asian Americans in Popular Culture,Philadelphia:Temple University Press,1999,pp.7,8-9,24-27,187,2-3)。

?[美]吉娜·玛切蒂:《罗曼司与“黄祸”:好莱坞小说中的种族、性别与话语策略》(Gina Marchetti,Romance and the “Yellow Peril”:Race,Sex,and Discursive Strategies in Hollywood Fiction,1993,p.3)。

?《飞侠哥顿》最早是科幻历险连载漫画,发表于1934年,后被改编为多部动画片与电视连续剧。故事的主体内容是耶鲁大学毕业生哥顿如何和朋友一起打败企图控制地球的外星狂人“无情的明”。《特里与海盗》是漫画家米尔顿·卡尼夫(Milton Caniff)创作的冒险漫画系列,1934到1946年间不断发表于“芝加哥报”(Chicago Tribune)上,后整合为成书出版,主要内容是美国小伙特里在中国的历险,其中他战胜并征服“龙女”的故事尤其广为人知。

???[美]马圣美:《致命的拥抱:东方主义和亚裔美国人的身份》(Ma Sheng-mei,Deathly Embrace:Orientalism and Asian American Identity,Minneapolis:University of Minnesota Press,2000,pp.6,9,56)。

????[美]张敬珏:《尽在不言中:山本久惠、汤亭亭和小川乐》(King-kok Cheung,Articulate Silences:Hisaye Yamamoto,Marxine Hong Kingston,Joy Kogawa,Ithacaand London:Cornell University Press,1993,pp.18,17,14,26)

?[美]弗里德里克·詹姆斯:《多国资本主义时代的第三世界文学》,载于《社会文本》,1986年第15期(Fredric Jameson,

“Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism,”in Social Text,No.15,Autumn,1986,p.69)

??[美]莫妮卡·邱:《“不洁者”的小说:亚裔女作家及作品分析》(Monica Chiu,Filthy Fictions:Asian American Literature by Women,Walnut Creek:2004,pp.6,8)。

?BRIC这一名称是由这四国英文国名的首字母构成的缩写形式——Brazil、Russia、India和China。这个缩写和英文里的单词brick(砖头)相似,所以该名称在进入中国时一度被翻译成“金砖四国”,但英语原文中并不含有“金”的意思,“金”字是这个缩写进入汉语时中国译者增加的意象,此意象无疑有误导的可能,于是后来“金砖四国”的提法逐渐淡出,现在中国外交部将它翻译为“基础四国”。

?[美]林玉玲、约翰·甘姆博:《跨国的亚裔文学:现场与跨越》(Shirley Geok-Limand John Gamber eds.,Transnational Asian American Literature:Site and Transit,Temple University Press,2006,“Introduction”)。

?比如2012年6月由北京外国语大学华裔美国文学研究中心举办的亚裔文化研讨会的主题:变动的疆界与路线的重塑(Changing Boundaries and Reshaping Itineraries),该主题显然是“跨国主义”理念的呈现。而且,笔者观察就在这两年间,“跨国主义”成为继“流散”之后频频为华裔文学研究的学者所关切的词汇。

?单德兴:《枝蔓伸展:台湾的美国华裔文学研究状况》(Shan,Te-hsing,“Branching Out:Chinese American Literary Studies in Taiwan”.In Branching Out the Banyan Tree:A Changing Chinese America,Conference Proceedings.San Francisco:Chinese Historical Society of Americans,2007)。