(南通市社科联,江苏南通226018)

马华文学与中国五四新文学的与生俱来的历史源渊,决定了两者之间血肉交融、密不可分的关系。中国元代女诗人管道升写过一首情诗《我侬词》,诗中有这样两句:“我泥中有你,你泥中有我。”我们以为,以此来形容马华文学和中国五四新文学的关系,倒是非常贴切的。所以,我们在研究中国现代文学时,随处可以见到马华文学的印迹;而审察马华文学的历史或现状,也不时可以看到中国现代文学的影子。

在从事马华文学研究的过程中,许多事例一再让我们印证了这一认识。也由于个人的学术兴趣,我们对关涉两者的文学现象(无论作家或是作品)尤其在意,多年来孜孜以求,乐此而不疲。马华老作家刘前度,便是如此进入了我们的视线。

一、“南来作家”刘前度

刘前度这个名字,我们是在研究温梓川的时候注意到的。女作家爱薇写的《作家与时代——听温梓川谈文坛往事》一文(收入《爱的召唤》,南马文艺研究会1989年6月版)开列温梓川的著作时,有一本《血洒黄沙》。等到我们看到此书时才知道,它是刘前度与温梓川合作的翻译小说集,全书共收七篇译作,温梓川仅译其二,其余均为刘前度所译。后来从温梓川编的《郁达夫南游记》一书附录里,又读到刘前度写的《郁达夫在马来亚》,于是进一步加深了我们的印象。嗣后再查阅马华文史家马兄编著的《新马华文作家群像》(新加坡风云出版社1984年1月版),在刘前度的名下有如此的简介:刘前度原名刘新民,1914年生于山明水秀的槟榔屿(祖籍广东省惠阳县),现为大马公民。早岁在广州岭南大学肄业;南返后,曾从事教育工作,后投入报界服务,曾任光华日报电讯翻译,后任马来亚通报电讯翻译组主任,自1982年2月退休。

虽然我们未能知悉刘前度何以没有在岭南大学读完课程,但从他1940年代在中国大陆和马来亚报刊发表的作品来看,这段求学的经历对他的人生意义重大。正是这段求学的经历,使他打下了厚实的学业基础,并且掌握了文学创作和文学翻译的能力,换言之,已经具备了成为一个作家和翻译家的资格。也就是说,当他从岭南大学南返马来亚时,可能已经开始了文学写作,即便尚未进入文学写作,也已经有了潜在的写作倾向。《南来作家研究资料》一书对“南来作家”的解释包括四个方面:一是当时具有中国身份的中国作家;二是在新加坡从事华文文学创作的写作人;三是曾具有中国身份,后定居在新加坡的作家和文学创作人;四是曾在新马出生并活跃于新马文坛,后返回中国或到西方定居的文学创作人。这个解释是否妥当这里姑且不论,但这四个方面刘前度却一个也不符合。不过我们以为,所谓“南来作家”,除了具有中国身份的作家南下马来亚并参与当地的文学活动者以外,那些符合“南来”和“作家”两项条件的文学写作人,不论属于哪种情况,应该都可以归入“南来作家”之列。由此来看,刘前度尽管出生于马来亚,但他是从中国接受了高等教育之后南返故乡,并且已经具备了文学写作之能力或已开始从事文学写作,因此他也应该是“南来作家”群中的一员。事实上,刘前度南返以后,以其独特的方式(主要是文学翻译,也有少量的诗作和短篇小说创作)参与马华文学的建设和发展,将五四新文学的精神在马来亚文坛传播和扩散,做出了许多有益的成绩。

战前,我已经开始写有关文艺方面的著作,因为我是研究西洋文学,所以发表的著作,大部分属于欧美小说,文学史和评论方面的性质。我很少写诗,偶然有兴趣,也发表过几首。

著名作家郁达夫先生南来,在星洲日报主持《晨星》副刊的时候,也许他对西洋文学很重视,所以我每次寄给他的欧美小说译作,都蒙他很快发表出来,这个可以说给我不少的鼓励。

那时我是住在槟城,达夫先生曾到槟城游览,当时,我们几个文友,包括温梓川先生,在醉林居招待他进晚餐,而且趁机请求他报告有关中国文艺界活跃的状况。达夫先生为人诚恳,一点架子都没有,而且学识渊博,所以令我们这些后进,对他很崇敬。可惜日军南进,他逃到印尼避难,结果到了日军投降的时候,竟遭人杀害,这真是文坛上一个重大损失!

我在小说创作方面,只出版一本短篇小说集《富二嫂的风情》。我大部分的著作,都属于翻译方面。记得名画家徐悲鸿先生南来时,我是在光华日报任职,那时报馆当局打算出版一个纯文艺副刊,由温梓川先生负责编辑,但苦于思素[索]不到一个适当高雅的名字,所以要求徐先生提供意见;他想了一回[会],便说:“你们觉得‘南斗’两字如何?”大家听了都表示赞同,同时他还自动为这个副刊题字,足见他为人之豪爽!南斗文艺副刊问世后,因为水准高,当时在大马文艺界,确实拥有相当的地位。

我在南斗除了介绍欧美文学史外,还发表了不少欧美短篇小说译作。那时我也为商报出版的《星期六周刊》和《南方晚报》(均已停刊)写稿。此外亦为大马电台写星期三的故事以及[为]新加坡电台介绍欧美古典音乐。

记得我有一个短篇小说《名画》,曾在英国BBC广播电台华文组以故事性质播出,得到的稿酬,约马币一百四十元,算来是相当高的了,因为这篇小说,还未超出三千字。

我出版的著作,除上述的《富二嫂的风情》外,曾翻译过英国名作家毛姆的《马来太太》、《书箱》和德国作家齐威的《狂恋》,是交给香港徐舒先生的诗的创垦社出版。另外,一部非属于文艺性质的译作《马来亚华侨史》(作者为英国巴素博士),由光华日报出版。日前在整理的译作为宋旺相的《新加坡华人百年史》。

文中提到的郁达夫游槟城时,他们几个文友请郁氏报告中国文艺界情况,参与者除了刘前度外,还有温梓川、李词等人。郁达夫返回到新加坡后,将报告的内容以《几个问题》为题在《星洲日报·晨星》和《星槟日报》同时发表,结果遭到《南洋商报·狮声》耶鲁等人的批驳,而引起一场参与者众多、涉及面颇广的大论战,最后因中国左翼老作家适夷寄来一篇《遥寄星洲》的文章,这场论战始告终结。这场论战在当时的马华文坛,无疑是一件重大的事情,方修在《马华新文学史稿》曾专辟一章予以详细的记述。在整个论战中,似乎未见刘前度写过文章,但他和温梓川等人与这场论战关系甚大,而他们的态度显然也是倾向于支持郁达夫的。

刘前度上述自传材料对自己写作和翻译情况的回忆,诚然是比较准确可靠的,只是还有一些疏漏之处。例如他所出版的著作,就还有一册《变态的女人》,却是上文没有提及的。该书1952年7月由香港创垦社初版,亦列入“创垦小丛书”,作者署名刘前度译,对原作者则没有注明。另外,他尚未结集的散篇作品,除了在马来亚地区之《星洲日报·晨星》和《光华日报·南斗》发表以外,还见于中国大陆的一些报刊。据我们统计,至少还有如下数篇──

散文《给将到伦敦去的少女》,载1939年7月16日上海《宇宙风乙刊》(林语堂等主编)第八期。

随笔《欧美的禁书》,载1940年10月上海《大陆》(裘重主编)月刊第一卷第二期。

翻译小说《小野种》(挪威O.SCHISGAL原作),载1947年5月1日上海《文艺复兴》(李健吾主编)第三卷第三期。

短篇小说《海燕桥》,载1948年8月上海《家庭》(徐百益主编)第十五卷第三期。

翻译小说《洁癖者》(英国J·BROPHY原作),载1949年2月上海《家庭》第十六卷第三期。

看来刘前度散佚之作为数还相当不少。真希望有人能把它们收集起来编辑出版,以丰富人们对这位马华老作家的认识,也为马华文学的宝库增添更多珍贵的资料。

二、此“刘”非彼“刘”

2002年5月间,我们在上海陪马华作家陈政欣、叶蕾夫妇参观鲁迅纪念馆,不经意间,发现有一份为鲁迅早年在香港演讲时所作记录的手稿,署名竟然也是刘前度。当时陈政欣夫妇非常兴奋,尤其是叶蕾,她曾与刘前度在一个报社工作过,彼此有过交往和友谊,并且她还曾得到刘前度亲笔题赠的几本著作,见过刘前度的笔迹,她认为这篇记录手稿与她所熟悉的刘前度的笔迹十分相似,于是断定两位刘前度应该就是同一个人。多年以后,她在槟城《光华日报》撰文纪念刘前度时,还专辟一节《游鲁迅纪念馆 惊见故人手稿》记述其事:……当看到鲁迅先生出席香港一项会议的照片,旁边镜框里镶上了两篇用稿纸书写当时的记录,我惊异地看到了记录者的名字:“刘前度”。那熟悉的笔迹,我兴奋的告诉钦鸿先生:“刘前度是我以前《光华日报》的同事,他是国际新闻翻译组的。”钦鸿先生对这事也感兴趣。

回来大山脚以后,深感兴趣的钦鸿先生几次通过电话提起此事,虽然后来他觉得时间上或许不符,我却力争除了同名字,字迹又相同,天下哪有这么巧合的事?钦鸿先生要我寻找刘前度先生的后裔,盼能找到资料,证实鲁迅到香港,当时随行的记者刘前度就是与曾在槟城《光华日报》任职的刘先生是同一个人。

经过我多方探询,有人说他迁居于吉隆坡,却没有人真正知道刘前度先生自《光华日报》退休后的地址,更没人认识他的两名公子。从他出生于1914年的推算,应有90多岁,或许他早已驾鹤西归。这同名同姓氏,字迹又百分之百相似,是否乃同一个人,由于无从追查,最后只能成为一个谜。

(叶淑兰《刘前度无私献光华》,载2010年12月3日马来西亚槟城《光华日报》)

我们一向爱读鲁迅的著作,因而对鲁迅的生平经历和文学活动情况也比较熟悉,投身东南亚华文文学研究以后,又关注到鲁迅与马华文学的关系,但我们对鲁迅曾赴香港作过两次演讲之事虽有所知,并未注意到为之作记录者究为何人。那次在上海鲁迅纪念馆见到署名刘前度的记录手稿,又见政欣和叶蕾如此指认,自然也非常高兴,因为如果此事能够坐实,则不啻为鲁迅研究和马华文学研究史料的一个新的发现。这对中国现代文学和马华文学的研究,都将是一件引人关注的大事。

然而,待我们回家查阅了《鲁迅全集》和有关鲁迅其他资料之后,发现情况似乎并不乐观。原来,鲁迅1927年在广州中山大学任教期间,曾应香港青年会之邀赴港,于2月18日晚和19日午后分别作了题为《无声的中国》和《老调子已经唱完》的演讲。后来这两篇演讲稿分别收入鲁迅的《三闲集》和《集外集拾遗》。据1981年人民文学出版社出版的《鲁迅全集》的题解注释,前一篇“最初刊于香港报纸(报纸名称及日期未详),1927年3月23日汉口《中央日报》副刊转载”(见《鲁迅全集》第四卷第16页);后一篇“最初发表于1927年3月广州《国民新闻》副刊《新时代》,同年5月11日汉口《中央日报》副刊第四十八号曾予转载”(见《鲁迅全集》第七卷第313页)。二者均未注明记录者的姓名。但据《中央日报》副刊转载《无声的中国》时编者孙伏园所加的编者按语,该篇系“由谢铸章、陈叶旋二君笔记”(见朱金顺《一件史实的辨证》,载2002年《鲁迅研究月刊》第九期)。唯有《老调子已经唱完》一篇,确是刘前度作的记录,他曾于当年2月将记录稿整理后寄呈鲁迅过目,鲁迅改正了几处后仍寄还给他。关于刘前度与鲁迅为演讲稿通信往来之事,《鲁迅全集》的第十四卷(日记卷)和第十一卷(书信卷)均有记载。后来1937年许广平登报征集鲁迅遗迹时,刘前度应征寄去曾经鲁迅亲笔修订过的记录手稿,许广平才得以按此文本编入《集外集拾遗》(见《鲁迅、许广平所藏书信选》,湖南文艺出版社1987年1月版)。我们那次在上海鲁迅纪念馆见到展出的刘前度记录手迹,亦来源于此。

后来,我们偶尔获悉香港学者卢玮銮曾对鲁迅赴港演讲的有关资料作过收集和研究,便驰函向她请教。承她慷慨支持,给我们寄来一束珍贵的材料,其中有收辑于《早期香港新文学资料选》(郑树森、黄继持、卢玮銮合编,香港天地图书有限公司1998年版)的《鲁迅先生演说词:〈无声的中国〉》,署名许广平女士传译,黄之栋、刘前度笔记。由此可见,刘前度为鲁迅演讲所作的记录,不仅是《老调子已经唱完》一篇,还有一篇《无声的中国》,只是后者未被收录于鲁迅的集子。另外卢玮銮所寄的材料里,还有一篇附录于《香港文学散步》(卢玮銮著,香港商务印书馆1991年8月版)的《鲁迅赴港演讲琐记》,文中写道:

鲁迅于二月十八日午后抵达香港,同来的还有许广平。……负责出面接待的除了黄新彦博士,还有黄之栋先生(时任《华侨日报》副刊编辑)和我。

……

我当时正在香港以教书为活,平日就很喜欢阅读鲁迅的作品,把他当时所出版的单行本,差不多全都看过了,特别是很为他作品反映的深邃思想,锐利无比,独特文风所吸引,而对他的作风为人也很钦敬,所以除了协同黄新彦博士热情接待外,在鲁迅讲演时,我自己又主动将两次讲演详细记录下来,因为平时对鲁迅的文风、特点有一定程度的了解,加上许广平的翻译又流畅、生动、传神,所以我的记录能大体保持了鲁迅文章的风格特色。

该文作者署名刘随,也就是刘前度。这篇《鲁迅赴港演讲琐记》就提到他与鲁迅通信时用的是刘前度一名。人民文学出版社1981年版《鲁迅全集》第十一卷(书信卷)所收致刘随的信,开头写的就是“前度先生”,信后注释,也有“刘随,又名前度”。

综合上述的材料,曾在香港为鲁迅演讲作记录的刘前度,应该具有如下几个基本要素:第一,从可以听懂许广平用粤语为鲁迅演讲所作的翻译并顺利予以记录来看,他应该也是广东人;第二,刘前度可能是他的别名,其原名乃是刘随;第三,1927年鲁迅赴港之前,他已在香港以教书谋生;第四,在接待鲁迅之前,他已经几乎读遍了鲁迅的著作。再来对照马来西亚的刘前度,两者除了有可能同为广东人以外,彼此之间不但原名不同(马来西亚的刘前度原名为刘新民),最大的差距是在年龄上。按照马在《新马华文作家群像》书中记载,马来西亚刘前度生于1914年,那么到1927年鲁迅赴港演讲时,他不过是十三四岁的少年,怎么可能已经通读过鲁迅几乎所有已出版的著作,又怎么可能已在香港以教书谋生,并与当时香港的知名人士黄新彦博士等人共同承担起接待鲁迅的事务呢?

看来,疑问的关键是在年龄上,倘若马来西亚刘前度的真实年龄比马记载的大六七岁,则一切或有可能。那么,马的记载会不会有误呢?据我们对马的了解,作为一名长期致力于新马华文文学史料的收集、整理和研究的专家,他一向治学严谨、求真务实、一丝不苟,应该不会出现如此失实之误。但世象纷纭复杂,凡事终究不可一概而论,况且马所记刘前度的经历也过于简略,其中明显有着若干空白,例如他从广州南大学肄业后的行迹未有明确记载,这就存在某种可能。因此,若想搞清马来西亚刘前度与香港刘前度究竟是否同一个人,从马来西亚方面努力的话,要么是找到刘前度本人或他的后裔,以了解他详细的生平经历,要么求助于曾向刘前度深度接触的文史家马,请他提供刘前度翔实的生平资料。

为此,我们与远在马来西亚的陈政欣、叶蕾曾鸿雁往来,多次联络,经常交流对此问题的意见和想法,他们也到处托人打听刘前度的下落,有几位马华文友也参与了此事,热心地四处寻访。可惜许多年时光流逝而去,除去了解到刘前度晚年迁居于吉隆坡以外,其它一无所获。而马兄当时由于正忙于编纂大型资料图文集《新马文人集影》一书,无暇满足我们的请求。寻访刘前度的事情就此延宕了很长时间。直至不久前马兄的大功告成、《集影》问世之后,他终于有空翻检自己家中尘积几十年的资料堆,这才找出刘前度当年亲笔书写的几份材料。于是,两位刘前度是否为同一人之沉案,终于可以水落而石出了。

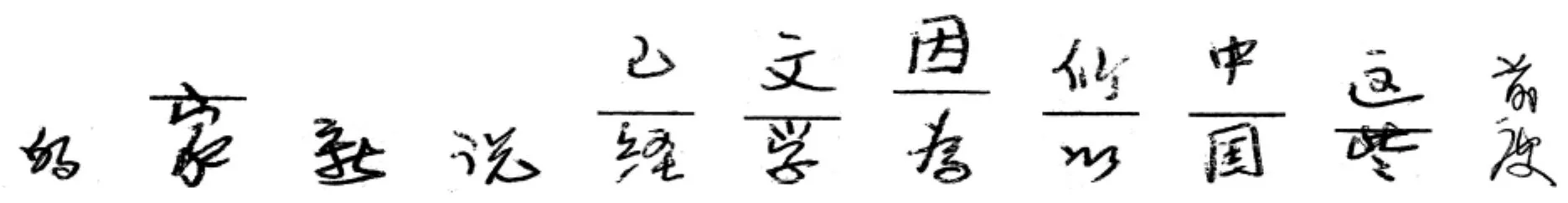

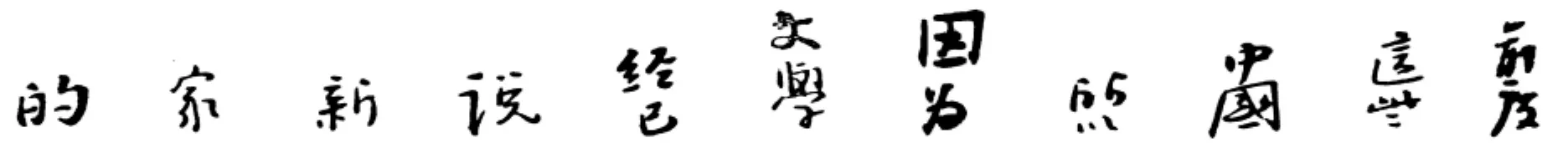

至于两位刘前度的笔迹是否相似,仅凭记忆是不可靠的,还得用具体的材料来作鉴别。恰好马兄寄给我们的材料里有两份刘前度本人的手迹,一是上文提到的自传材料,一是他写给马的一封短信,这两份刘前度亲笔书写的文字,适足与香港刘前度之鲁迅演讲记录稿互相对照鉴别。仔细比较两位刘前度的手迹,粗看或许有些相仿之处,但两者书写习惯的区别还是相当明显的。第一,香港刘前度为鲁迅记录的文字洋洋几大篇,长达数千字,而他是用毛笔一气挥写而成,看来他习惯使用毛笔书写;而马来西亚刘前度的几份手迹,无论是长篇短笺,使用的均是钢笔或圆珠笔。第二,细察他们两人的字迹,香港刘前度的隽秀而圆润,而马来西亚刘前度的字迹则流畅而遒劲,风格之区别应该比较明显。至于许多常用的字词,我们比较了“的”、“家”、“新”、“说”、“已经”、“文学”、“因为”、“所以”、“中国”、“这些”等,两人的写法均大相径庭,再审察两人的签名“前度”两字,也迥然不同:

——马来西亚刘前度之手书笔迹

——香港刘前度之手书笔迹

看来,叶蕾尽管曾与刘前度有同事之谊,彼此比较熟悉,然而毕竟时隔多年(刘前度约于1980年左右迁居吉隆坡后彼此便一直疏于联系),记忆难免模糊,印象不足为证。还是比较两人具体的手迹比较可靠,即此也大致可以判断此“刘”非彼“刘”了。