佛教自汉代大规模地传入中国,与中国的传统文化交融,在逐渐本土化的进程中形成了禅宗。禅宗不仅催生了与禅相关的绘画作品的诞生,也推动了文人画的产生和成熟。其中,禅宗绘画与文人画在题材选择和表现形式等方面存在很多的相通点,二者不仅相互作用,而且远传至日本、韩国甚至大洋另一边的美国,都产生了重要的影响。无论从研究绘画发展还是交流学习的角度来看,禅画和文人画都具有进一步深入研究的价值,既然禅画和文人画有诸多相似之处,那么如何判断一幅画是禅畫还是文人画?判定的标准是什么?二者是什么关系,又有哪些不同之处?要弄清这些问题就需要明确二者的内涵和外延,全方位地了解禅画、文人画以及画作背后的故事。

一、关于文人画的界定

文人画自唐代兴起,至明清时期达到巅峰,它之所以成为中国历史上的一种特殊形式的画,一是文人的加入,二是将诗、书、画、印四绝结合于一纸上,具有独特的艺术风格和精神内涵。所以,文人画并非是针对某一地域、某一时期、某一风格或是某一流派的画,而是在作品中传递出文人特质的画。

最早提出“文人画”概念的是北宋时期著名的文学家、艺术家苏轼,他称其为“士人画”,他曾评价王维的作品“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”(书摩诘蓝田烟雨图)①。他赞赏的并非是作品的实际作用或是作画技巧,而是画中的“诗意”的意境。苏轼自己也是宋代文人画的代表画家,他任徐州太守时画过一幅《枯木怪石图》,将写实放在了次要的位置,其中的枯枝和岩石的画法前所未见,似是在用这怪石来表达内心的盘郁。他反对完全追求形似的职业画风格,主要强调表达内心的情绪,希望画家在追求形似的同时,注重画作神韵的书写和自我胸中意境的抒发。这样的理论对于文人画的发展产生了重大的影响,以至于后来形成了文人画的基本准则。

与苏轼的理论一致,中国近代美术家、艺术教育家陈师曾在《文人画之价值》中如此道:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。具此四者,乃能完善。”②所以“文人画首重精神,不贵形式,故形式有所欠缺而精神优美者,仍不失为文人画”③。只要表达的精神是优美的,那么也仍然是文人画。

早先有观点表明,文人画就是文人所作的画,然而笔者并不认同。判断一幅画是否是文人画,不在于作画的主体,而应在于画作的表达。以唐寅的《骑驴归思图轴》为例,画的是山中之景,小路在满山的花树中若隐若现,蜿蜿蜒蜒,偶见过小桥的樵夫和骑驴的旅人,越过山涧、穿过花海,正走在前往家的路上。他在画的上方自题“乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微。满面风霜尘土气,山妻相对有牛衣”,表现了他当时落第后心情郁结,希望能够寻得自由、隐居山林的心境。这种借山中之景表达内心情感的手段,正是画家通过作品含蓄表达内心情绪的方式,和倪瓒的“自娱说”观点一致(“自娱性”在后文会有详细阐述)。

因此,这类具有“文人特质”的画作可以归纳为统一的风格和形式,其特征如下:

(一)文人画的作画者并非一定是文人,传达出文人特质的画即为文人画

“文人特质”是文人画中最重要的体现,最早来源于“士人画”,士人就是古代的读书人,故这些“文人画”并不出自职业画家之手。文人作画不会像职业画家一般按照雇主的要求来有目的地作画,也不会像职业画家一样完全依照作画的规则来作画——这从专业的绘画角度来看,其实是文人画的不足之处——但是这也是苏轼所赞赏之处,文人们将他们日常接触的诗词歌赋、文章妙句等借助画面来表达,将画中的山水虫鱼作为寄托的对象,托物言志、借景抒情,这些借景物传达的信息和情感,是可以被人所接受和体会到的,这就是文人特质的表现。

(二)文人画的主要功能在于自娱性

文人画最初是为借画抒情,首先是作画者为了自己的体会和感觉而画,例如前文提及的《骑驴归思图轴》,完全就是内心的情感抒发,这种“自娱”才是文人画最主要的功能。倪瓒在《答张仲藻书》中明确地提出“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”④。董其昌在《画旨》说:“……仇与赵虽品格不同,皆习者之流,非以画为寄,以画为乐者也。寄乐于画,自黄公望始开此门庭耳。”⑤日本美术史家泷精一也认为,文人画的主要功能性不在于“悦人”,而在于“悦己”,是为了自我的满足而画。

(三)文人画的重点在于作品思想的表达,笔墨次之

文人画与当时的院体画相对立,院体画笔法精致细腻,色彩丰富妍丽,尤其善于展现事物的细微之处,而文人画重在写“意”,而非写“形”,这种“意”是出于作画者丰富的学养与充实的情感体验,从中可以品味其韵味、感受其格调、领会其思想,从而忽略了画作的形式、技法和色彩等。但这并不表明文人画完全不注重技法,文人画在笔法的运用上也是有自己的章法和规则的,这点在后文会有详述。

二、关于禅画的界定

禅画由禅宗而生,禅宗是以“立心”为本体论的,禅画实际上就是通过绘画作品来表达“直指人心”的思想。妙虚法师、孙恩扬、翟宗祝以及瑞典著名学者喜龙仁都对禅画进行过界定。在本文中的禅画就是反映出禅宗“心本体”及“空”的思想的绘画,然这类作品无法抹除其对禅宗思想的宣扬,故禅画既是功能性的,亦是风格性的。在禅画的分类方面,可以从作品的作者和内容两方面进行划分:

(一)从绘画作者的身份进行分类

禅僧画:禅僧所画的画或禅僧题赞的画。因为作者本身是僧人,故对他画作的解读是无法抛开僧人身份而只看画作的。例如法常《潇湘八景图·远浦归帆》、玉涧《庐山图》,以及南宋《骑驴图》(佚名)等(上面有禅师无准师范“雨来山暗,认驴作马。无准师范禅师题”的题赞)。非禅僧画:作者不是禅僧,可能是修禅者,也可能是受到禅宗思想影响的画家,其绘画作品反映了禅宗的内容和思想。如李公麟《凡未渡者五人》、梁楷《六祖斫竹图》《泼墨仙人图》、马远《寒江独钓图》等。

(二)从绘画的内容进行分类

佛祖相:以道教、佛教为内容的单纯人物绘画作品。这类作品一般只有人物,并无对背景与环境的描画,如贯休《十六罗汉图》、法常《观音图轴》等。禅会图:表现禅僧或参禅者求道学禅场景的绘画作品,包含以公案内容为题材的作品,如马远《洞山渡水图》、梁楷《释迦出山图》等。经变图:依据佛经绘制之画,用画来重现某部分佛经的思想内容,如无柱子《朝阳对月图轴》、梁楷的《六祖撕经图》、南宋佚名画家的《虎溪三笑图》等。禅意画:除上述三类作品外,描画富有禅意、启发顿悟的山水、花鸟、人物等的绘画作品,如《牧牛图》、法常《六柿图》《松猿图轴》、梁楷《太白行吟图》等。

根据以上的分类,禅画的主要特征如下:一是禅画的作画者并无限制,表达出禅意的绘画作品即为禅画。从狭义上而言,只要是禅僧的绘画作品或是写有禅僧题赞的作品,都属于禅画;从广义上看,受到禅宗思想影响的非禅僧作画者,他们的画也有禅宗教义的存在,这类具有禅意的画也是禅画。二是禅画的首要功能在于对禅宗教义的宣传和对现实生活的反思。佛祖相、禅会图和经变图都属于对禅理的直接宣传和普及,禅意画则是通过日常生活的再现来引导人参悟禅理。三是禅画更侧重于对禅宗思想的表达,笔墨次之。文人画擅长以诗入画,禅画以禅入画,二者都是在用异于寻常的笔法来表达思想。这一点禅画与文人画颇为相似,就不赘述了。

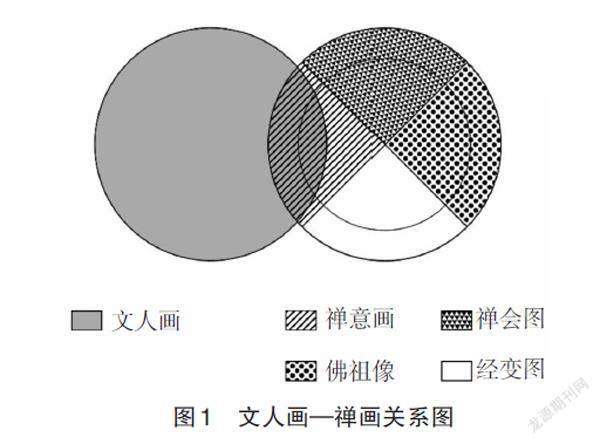

在此笔者绘制了一幅文人画—禅画关系图(图1),较为明了地表现文人画与禅画两者外延的关系:其中两个最大的圆形分别代表了文人画和禅画;禅画大圆中的小圆代表了禅画中的禅僧画部分,大圆和小圆中间的环状部分代表了禅画中的非禅僧画部分:

三、禅画与文人画异中有同

从古今研究者对于禅画的分析与特征的阐述中,可以发现文人画与禅画存在部分的重合,意味着不仅存在具有“禅意”的文人画,也存在带有文人特质的禅画。不过这部分拥有“双重身份”的作品,只存在于禅画的禅意画之中,与佛祖相、禅会图或经变图并无干系,因为佛祖相、禅会图和经变图主要是为了禅宗教义的宣传,与抒发画家个体情绪的文人画初衷不一,故不存在与文人画重合的部分。不少著作或是文章在提及禅画和文人画时,并未明确所提禅画的外延,再与文人画相较,便会出现混沌不清的情况。

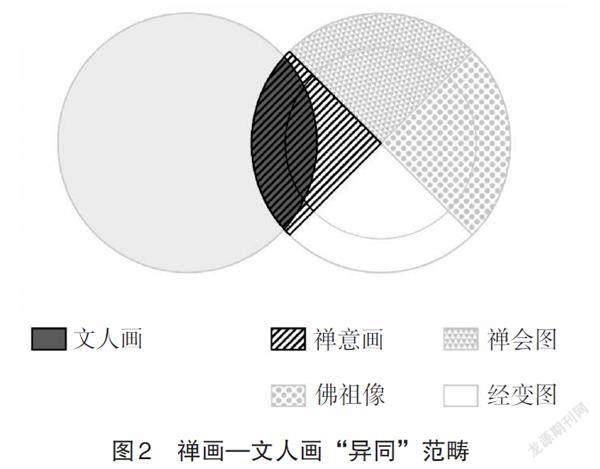

因此下文所述二者的相同与不同之处,主要是针对禅意画这个部分,笔者再用一幅图(图2)来更清楚地表明本文提及的“异同”的范畴:

以前文对二者的定义及特征来看,禅画和文人画对于作品中思想的传达有异曲同工之处。明代董其昌提出了文人画的理论,认为文人画的南北宗和禅宗的南北宗一样具有风格和意义上的差别⑥,他的“南北宗论”借用禅宗南北派的“顿”“渐”之说,来解释山水画的风格、派别及创作观念等问题。虽然不少学者认为这样的论述有失偏颇,但正是由于文人画与禅宗千丝万缕的联系确实存在,董其昌才会将二者相提并论。

在图2中,黑色部分细分包含两方面,一是既是文人画又是禅意画的禅僧画,二是既是文人画又是禅意画的非禅僧画,在这个部分的作品,“同”的部分特点如下:(1)作品题材不涉及佛教道家人物、参禅求道的场景或是宗教典籍经文,内容选择多为自然场景或日常生活;(2)创作目的主要是抒发画家内心的情感,是画家自己选择而作,只是为了个人心中的愉悦或内在情感的释放。

高居翰在《图说中国绘画史》中提到:

文人画家对一幅画的适当反应:我们并不觉得“如在其身”或者“如历其境”;但是我们感到好像和画家面对面地相遇了。画的真正题目并非竹枝或山水,而是艺术家的心灵。……因此我们也就不想区分禅宗和文人画之间有什么不同了。⑦

在高居翰看来,文人画和禅意画都是画家借所画之物来表达内心的诉说或是追求的表现手段,不需要做明确的区分。然而,文人画和禅意画虽然确实有“同”的部分,但是不可简单地以一方包含另一方来说明。那么二者的不同之处具体有哪些方面呢?

四、禅画与文人画同中有异

(一)禅意画的出现使得作品“借物言志”的表达过程发生了变化

以山水画为例,郑午昌分析认为,“然山水画之风行,固受佛教之影响,其应用也,亦往往与人物画同施于寺壁,盖不外宗教化也”⑧。唐代佛教美术的本土化,使得宗教思想深深影响了文人和画家们。同样是画山水,文人画家最常用的是“借景抒情”,表达的方式更加直观。然而在禅意画作品中,画家通常习惯于通过描绘一些看似不相关物品来表达自身所想,借此引发观者对于画面更深层次的解读,有时最终理解的结果甚至可能与绘画的实际物品毫不相干。实际上,禅宗强调的是一种不离开现世生活的解脱模式,所以禅意画中的江河、丛林、山石、流泉、明月都具有特殊的意义。例如法常的《潇湘八景图·远浦归帆》展现的就是禅僧眼中的山水:朦胧的、模糊不清的,和日常所看到清晰明朗的山水不同。图中的山水无色无相,虚幻不真切,这正是契合了万物皆空、唯心所致的思想,达到了禅宗直指本心的意图。

所以禅意画在“借物言志”的过程中,展现的是一种故意为之的高深莫测——画家将真实的表达藏于作品表象之下,一定要等到观者自身去发现。这一点与禅意画背后的南宗禅的“顿悟”思想是一致的。观者通过观看某幅禅画,从画中笔墨之外,形成自己的理解和认知,然后由此及彼幡然醒悟,这个“顿悟”的过程才是禅画的真正意义。

(二)文人画与禅意画虽都重意境,没有将用笔技巧放在首要位置,但是在笔法运用的理念方面有较大的偏差

泷精一在《文人画概论》中提到了中国文人画存在的几个条件,其中一个就是“注重笔法的水墨画”。董其昌的画作中,山石树苔都有相对固定的模式:“画树之法,须专以转折为主,每一动笔,便想转折处,如习字之于转笔用力,更不可往而不收。”⑨从这些论述可以看出,文人画中的山水树石的画法皆有章法;清盛大士《溪山卧游录》中云:“画有士人之画,有作家之画。士人之画妙而不必求工;作家之画,工而不必画妙,故与其工而不妙,不若妙而不工。”⑩看似是在弱化文人画的绘画技巧,然而要想达到这样“妙”的境界,同样也是遵循一定的规则。

再观禅意画,对于笔法的运用提之甚少,即使是对于禅意画的鉴赏,首当其冲的也是从內容、构图、思想方面来品评,甚至对于怎么画、用什么工具画都不甚在意,《攻媿集》中有记载智融用甘蔗笔画画,还有怀素用芭蕉叶代替宣纸作画等。其实,禅意画的绘画风格相对集中,主要有减笔、泼墨、白描三种。这其中就得提到智融的“两笔论”和梁楷的“减笔法”。智融的“两笔”之说,其实是引禅法入画理11,在比喻画中禅的“渐顿”之意,所以之后梁楷“减笔”画风的盛行,也是画家通过禅悟后选择了这种勾勒形体的笔法,并非是降低了绘画的技巧。

(三)在绘画的功能性方面,两者具有较大的差别

在笔者看来,文人画的功能主要在于自娱性,没有说教的成分;而禅意画相对于自娱性,教化功能更为突出。

中国的文人画多以山水居多,虽在人物方面亦有偏好画仙人、罗汉一类,但总体上偏好山水、花鸟、竹石之类,不仅是由于借物言志乃中国自古惯用的手法,更是因为作画者本身带有隐逸性的倾向,泷精一在分析文人画时,谈及文人作品的隐逸性的倾向:“因此在选择文人画主题时,虽在人物方面偏好画仙人、罗汉一类,但总体上以山水画居多,源于作画者欲在山水画中求得一片远离尘世的乐土。”12郭熙在《林泉高致·山水训》中也提及画家对隐逸的追求实为现实中求而不得,只能在画中聊以自慰。故文人画的作画初衷更加偏向于个体的情绪记录,首当其冲的是个人情怀的书写、内心情感的释放;而禅画具有的宗教光环不容忽视,表达的最终是为了启发人们去探索和反思,引发对于生命和宇宙无穷的追问。禅画可以和文人画一样富有诗意,但“自娱”并非它的初衷。禅画源于对禅的表达,它脱离不了生活,所以禅画想要表达的并非是单纯的隐逸山林或是避世求靜,它是对于现实生活的反思,甚至是颠覆。如果说文人画是一种出于自娱性的“表达”,那么禅画就是一种劝导性的“反思”。这里不得不提及梁楷《六祖撕经图》:六祖手拿撕坏的经文,表情张狂,行为似疯似癫,表现出的是对禅宗“不立文字”的倡导和对佛教旧传统的蔑视与不屑。这便是禅画突破传统、打破边界的展现,是对于自己原本的否定,以进入一个新的境地,可以说禅画突破了绘画本身的桎梏,以此达到顿悟的目的。

五、结语

我国留有很多受到佛教禅宗思想影响的美术作品,有体现文人悦禅现象的文人画,也有包含着文人特质的禅画。很多人赞赏这类美术作品,或许是因为从中体会到某种“禅”意味的玄妙,让自己在如今快节奏的日常里得以寻求内心的平静。

为防止对作品的解读出现偏差,本文首先对禅画和文人画作出了具体的定义,划分了禅画的类别,明确了禅画与文人画的特征和判定标准,以此避免由于类别不清带来的研究结果的南辕北辙。其次本文再对禅画与文人画的表达过程、笔法技巧和功能性三个方面做了对比,将二者的相异之处细化,进一步探求画家内心潜藏的精神寄托与追求,并且真正做到把作品和时代紧密联系,这对于研究作品与时代、禅宗与美学、客观境界与主观意境都具有十分重要的意义。

【注释】

①陈良运:《中国诗学批评史》,江西人民出版社,2001,苏轼:书摩诘蓝田烟雨图。

②③陈师曾:《中国文人画之研究》,浙江人民美术出版社,2016,第15、6页。

④倪瓒:《答张仲藻书》,倪瓒回复友人的书信。

⑤⑨董其昌:《画旨》,毛建波校注,西泠印社出版社,2008,第56、32页。

⑥董其昌:《画源》,载《画禅室随笔》卷二,叶子卿点校,浙江人民美术出版社,2016,第62页。点校说明:该书刊本及传抄本极多,如康熙七年汪汝禄刊本、康熙五十九年大魁堂刻本、乾隆三十三年戏鸿堂刻本以及四库全书本等。此次点校,以文渊阁四库全书本为底本,校以汪汝禄刊本(简称汪本)及大魁堂刻本(简称大本)。

⑦高居翰:《图说中国绘画史》,李渝译,生活·读书·新知三联书店,2014,第106页。

⑧郑午昌:《中国画学全史》,上海古籍出版社,2001,第100-101页。

⑩盛大士:《溪山卧游录》,叶玉校注,西泠印社出版社,2008,第36页。

11李静:《月上孤峰——南宋禅宗绘画研究》,人民美术出版社,2021,第172页。引用于影印武英殿聚珍本《四部丛刊初编》中南宋楼钥的《攻媿集》卷七十九《书老牛智融事》“吾所谓两笔者,盖欲作人物,须先画目之上脸,此两笔如人意,则余皆随笔而成,精神遂足”。

12泷精一:《文人画概论》,吴玲译,上海书画出版社,2020,第16-17页。

(冯亚雄,南京艺术学院艺术研究院)