内容提要:本世纪的前二十年,较之金元明词研究的长足进步,学界对金元明词作品的细读与普及,并未有同步的发展。我们仍习惯用唐宋词的经典文类视角,来评判尚属于非经典文类的金元明词的美感特质,缺少对非经典文类“异量之美”的认同与挖掘。现有的学术评价体制,也缺少对类似学术探索的包容与尊重。其实,任何当下的批评观念,都有前代文学思想层累、演变的印迹,我们只有弄清楚金元明词“精读困局”形成的历史原因,才能更好地解放思想,走出困局,重新认识经典之稳定性与作品之时代性的复杂关系,向文本内部探寻金元明词的美感内涵,从而与金元明词史的研究形成良性互动。

“精读”并不等同于“经典化”,“经典化”可以有很多方式,古代的大多数选本没有注释与评点,亦不妨碍它们以编选式批评的姿态,在古典诗词的经典化过程中发挥重要的作用。我们重视“精读”,更多是强调一种阅读、研究的方式,而不意在先入为主的学术目的与诉求。理论上,以结构与语言分析为研究法的“新批评”路径,其适用范围亦不局限于经典文本,同样可以在更广阔的非经典作品中打开市场;当代影视业中的IP 概念(Intellectual Property),其本意虽为知识财产,但就其开发与改编而言,亦可视为一种对原著的开放式、创造性阅读。至于传统学术中的笺证之法,因可从中挖掘出大量的历史信息,即使在文艺审美的标准下难以推进,仍可在历史研究中大展身手,陈寅恪《柳如是别传》对陈子龙、柳如是、钱谦益、程嘉燧等人作品的解读深度,即使放在当下的古典文学界,亦罕有人及。北美的中国古典文学研究中,涉及明清诗词的研究论文,固然不乏文本分析或文学史阐释的佳作,但更多是用宗教史、艺术史等跨学科维度,或权力、性别、身份、身体等社会学理论,来解读文学作品。我们可以说这不是文学本位,但无法否认,他们同样要对文本展开一种(基于译写之上的)别样精读。从这个角度来说,想着“经典化”而去“精读”作品,多少有缘木求鱼的嫌疑。对宋代以后大量的非经典作品而言,循着前人经验给出的直线距离,走近“经典化”,固然很重要,我们不应舍弃;但适当地走出“经典化”,解放思想,张开双臂去欢迎任何有利于细读文本的方法(包括有经典解构倾向的阅读之法),也没有那么困难。即使有可能走不少弯路,但最终形成的“经典”或“新经典”,或能焕发出与唐诗、宋词不同的美感特质来,如张剑对近世文学中“情境诗学”的提炼等①张剑:《情境诗学:理解近世诗歌的另一种路径》,《上海大学学报》2015 年第1 期。。

在笔者看来,元末明初以宋濂(文)、高启(诗)、刘基(词)为代表的一批作家,代表着中国文学经典时代的终结。自此以后,传统的诗文类虽然占据着现实文坛的主导地位,但在后世的文学史书写中,已经成为弱势群体。明清的诗、词、辞赋、古文、四六创作,在中国文学史中的地位,虽彼此之间有高低之别,但与前面的唐宋文学相比,皆处于劣势。即使近年来被称为“整体复兴”的清代文学,真要细究文本分析上的推进力度,距离唐宋文学研究的差距依然很大。究其共性,首先自然是文学接受过程中优胜劣汰的结果,但何者为优,何者为劣,本身又受到不同时代文艺审美标准的影响。如近四百年来对明代文学的评价,有两次较大的变化:一次是清人对明代文学的评价,代表着新朝文人对胜国文学的反思,形成了《列朝诗集》《明诗综》《四库全书总目》一脉而下的文学批评谱系;另一次是“五四”一代对明代文学的评价,这代表着西学东渐思潮下对帝国晚期文学的态度。其他如20 世纪50 年代以后“文学反映社会现实”的导向,80 年代以后明代文学研究的复苏等,就左右明代文学命运的力度而言,皆不如清人与“五四”一代。如果说前者是对明代文学的全面否定,那么后者则通过表彰白话文学中的小说与戏曲,赋予“一代有一代之文学”在唐诗、宋词、元曲之延长线上新的内涵,从文体竞争的角度,给明代诗文以沉重一击。清代诗文的情况,有相似之处,“五四”一代对“桐城谬种”的批判,丝毫不亚于清人对明代文学的否定,而秉持“文学代胜”论的学者们,又借俗文学、白话文学的旗帜,让明、清两代的诗文得以“殊途同归”。

了解了明清诗文的整体评价,我们将视角转回到更专精的词学问题上。词的经典化,一直是词学研究中的重要命题,也是现代词学摆脱狭义学术、面向更广阔读者群的必经之路。唐五代两宋是词的经典时代,自不待言。与之相比,金元明词肯定是走下坡路,清词的情况如何,或许更复杂一些。

所谓“精读困局”,指各个时代的非经典文类,因学界观念的固化及诸多利益纠葛(包括学者的自我认知与学界的集体认同),相关精读工作难以获得足够的学术尊重及认同,形成了投入与回报上的较大落差,故研究者更倾向于宏观的文学史阐释,而缺少对文本做精细化阅读的意愿。从广义上来说,唐诗、宋词、元曲、明清小说之外的诸多古典文类,在20 世纪以来的学术史中,都遇到过类似情况。当然,不同文类的“精读困局”,发生在不同的学术史阶段,如经过最近四十年的努力,宋诗的境遇较之以前大有改善。金元明词的情况亦类似,新世纪初陶然的《金元词通论》、赵维江的《金元词论稿》等,让“词衰于元”的命题得以被重审与反思;张仲谋的《明词史》、余意的《明代词史》等,亦在一定程度上缓解了“词亡于明”的舆论压力。但学术层面的意义阐释,与阅读层面的经典挖掘不是一回事。词是否衰于元、亡于明,我们可以举证历史上的很多文学创作、批评现象来重新评说,但对更多的普通读者来说,美感的作品要比所谓的内涵、意义更平易近人。较之阐释其文学史意义所需要的知识结构的高门槛,及由此造成的扑灭读者阅读兴趣之可能,如何在有限的知识结构内,说服读者这是一篇值得阅读甚至记诵的优秀文学作品,显然需要研究者做出更细腻、精微的观照。

金元明词的精读,总的来说,现况并不如意。其困局的形成,一在“文学代胜”的惯性思维。只要我们跳出“一代有一代之文学”的观念,就迟早要从非经典文类中挖掘更多的优秀作品,以呈现古典文学不同时代、不同文体的丰富面相。人民文学出版社的“中国古典文学读本丛书”系列,岳麓书社的“韵文三百首系列”,三民书局的“古籍今注新译丛书”,是现在古典文学精读与普及方面较成功的三套丛书。这三套丛书皆已推出了明诗选本,即杜贵晨的《明诗选》、羊春秋的《明诗三百首》、赵伯陶的《新译明诗三百首》,由此来看,同为“难兄难弟”的明词选本,已经远远落后。在相当长的时间内,一般读者若有意去了解明词,仍需依赖于清人顾璟芳的《兰皋明词汇选》、王昶的《明词综》等。当代的词选本中,黄天骥、李恒义的《元明词三百首》,因选录明词208 首,占比七成,稍可如意;2018 年出版的张璋、刘卓英的《明词三百首》,应该是第一部独立且较全面的明词选本,可惜是编成于25 年前的旧稿,难以体现明词研究的最新情况。①黄天骥、李恒义编:《元明词三百首》,岳麓书社,1994 年;张璋、刘卓英编:《明词三百首》,百花文艺出版社,2018 年。另有黄兆汉的《金元十家词选》《明十大家词选》两种,惜重在名家篇目,较难反映金元明词的整体面貌。陶然的《金元词一百首》,可能是现在唯一独立且较全面的金元词选本。①黄兆汉编:《金元十家词选》,太白文艺出版社,1996 年;黄兆汉、潘步钊编:《明十大家词选》,汇智出版有限公司,2008 年;陶然编:《金元词一百首》,岳麓书社,2011 年。

较之其他断代词的选本林立,甚至不断推陈出新,金元明词精读与普及的脚步颇为缓慢。自20世纪前期朱祖谋《宋词三百首》问世以来,唐五代两宋词的编选注译工作,不断有名家投身其中。如胡云翼《宋词选》,龙榆生《唐五代词选注》《唐宋名家词选》,吴熊和、沈松勤《唐五代词三百首》,刘乃昌《宋词三百首新编》,汪中《新译宋词三百首》等;以“中兴”自居的清词研究界,亦不甘落后,相继有龙榆生《近三百年名家词选》,钱仲联《清词三百首》,陈水云、昝圣骞、王卫星《新译清词三百首》等。与之相比,金元明词的选本数量明显偏少,愿意专注投入的名家不多,选目的重复率难以降下来,自然很难呈现百花齐放的多元审美气象。

别集笺注本的繁荣程度,在很大程度上被视为文本精读的一个重要标志。宋以后的词别集笺注本,除了《遗山乐府》有缪钺、吴庠、赵永源三家注本及徐凌云的《天籁集编年校注》外,其余都集中在清代,如刘燕远《柳如是诗词评注》(2000)、彭靖《王船山词编年笺注》(2004)、陈永正《屈大均诗词编年笺校》(2000)、段晓华《珂雪词笺注》(2018)、陈继龙《吴梅村词笺注》(2008)、张秉戍《弹指词笺注》(2000)、张秉戍《纳兰词笺注》(1996)、张草纫《纳兰词笺注》(2003)、赵秀亭《饮水词笺校》(2005)、杨柏岭《龚自珍词笺说》(2010)、胥洪泉《顾太清词校笺》(2010)、周梦庄《水云楼词疏证》(1989)、刘勇刚《水云楼诗词笺注》(2011)、何东萍《云起轩词笺注》(2011)、沈家庄《王鹏运词集校笺》(2017)、白敦仁《彊村语业笺注》(2002)、秦玮鸿《况周颐词集校注》(2013)、刘斯翰《海绡词笺注》(2002)、陈永正《王国维诗词笺注》(2011)、李保民《吕碧城词笺注》(2001)等。这种一边倒的局面,与学界对金元明清词的总体评价基本一致。其实,元明词固然总体评价不高,个别优秀的词家却亟待挖掘,我们不能因为整体风评,而习惯性地忽视优秀的个体。如张翥《蜕岩词》,刘基《写情集》,杨慎《升庵长短句》,陈子龙、李雯、宋征舆《幽兰草》,金堡《遍行堂词》等,都有很大的精读空间。甚至夏言的《桂洲词》,作为版本情况最复杂的明人词集,即使昧于审美难有注释本的市场空间,但作为学术研究之用的笺校本,依然很有必要。

清词精读及经典化的阶段性成功,固然打铁还需自身硬,有其美感特质上的自身优势,但一大批词学专家投入到清词文本赏析及别集笺注的行列之中,及张宏生、沙先一、曹明升等人在清词经典化理论上的推动②张宏生:《晚清词坛的自我经典化》,《文艺研究》2012 年第1 期;沙先一、张宏生:《论清词的经典化》,《中国社会科学》2013 年第12 期;曹明升、沙先一:《统序的建构与清代词坛的经典化进程》,《文艺理论研究》2016 年第5 期。,同样至关重要。而且,龙榆生、钱仲联、程千帆等学者,本身在学缘上可以接续清末四大词家,而四大家又是连接古典词学与现代词学的重要桥梁,这在很大程度上缓解了20 世纪新文学观对旧体词的冲击与破坏。与之形成对比的是,20 世纪以来的学者,对数百年前的金元明词并没有近在眼前的亲切之感;而首先对明词发起进攻的清初词人们,在对词学缘际关系的体认上,又远没有当代词学家那么清晰与自觉。从这个角度来说,跳出“一代有一代之文学”的成见,解除清人留给我们的“金元明词技不如人”的观念遗产,或是走出“精读困局”的第一步。

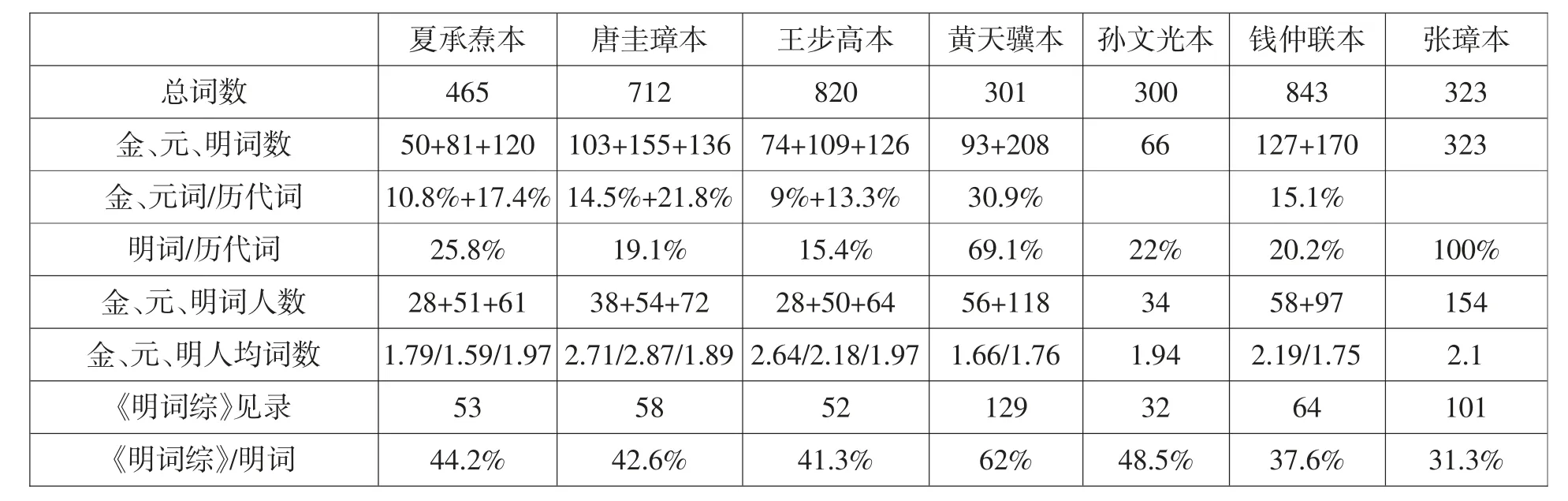

除了“文学代胜”观深入人心外,金元明词精读的困难,还在于“经典选本”阴影下选目出新之不易。这种不易,既有20 世纪文献不够全面的客观情况,也有金元明词佳篇率低的天然缺陷。其实,自20 世纪80 年代以来,随着文艺界、学术界的思想解放,不少名家亲操选政,将大量优秀的古典文学作品推介给读者大众。仅词学领域而言,对唐宋词的持续揄扬自不用说,对金元明清词的挖掘亦借此成扶摇之势。1983 年,夏承焘、张璋编《金元明清词选》问世,是书选词465 首,其中金词50 首、元词81首、明词120 首。①夏承焘、张璋编:《金元明清词选》,人民文学出版社,1983 年。夏选对金元明词的精读,主要有两方面的贡献。一是笺注法的使用。之前无论是王昶《明词综》《国朝词综》,还是谭献《箧中词》、叶恭绰《广箧中词》,甚至龙榆生的《近三百年名家词选》,采用的都是选本常见的评点之法,而不是别集常见的笺注之法。其实,笺注之法在唐宋词选本中的使用颇为普遍,却一直未能落实于元明清词选中。究其原因,或在笺注之法本身带有强烈的经典认同意味,学人们在潜意识中还是认为,元明清词固有佳构,但点评领会一下就足够了,没有必要上升到唐宋词选、名家别集那样精细笺注的高度。另一贡献是现代白话文和西方文艺理论影响下的文本鉴赏话语体系的介入。当然,夏先生的尝试比较灵活,一首词寥寥百字的赏析,有时对全篇结构和气象的把握相当自觉,有时又着眼于具体字句的评骘而点到为止,体现了从古典评点之学走向当代鉴赏之学的过渡痕迹。这方面的努力,在1989 年出版的分别由唐圭璋、王步高主编的两部《金元明清词鉴赏辞典》中,显得更加成熟。虽然二书出自众人之手,但正因为是集体工程,所收作品数量(唐选712首,王选820 首)远超夏选。遗憾的是,其中的金元词数量有了相应的提高,但明词数量却没有水涨船高的迹象(唐选:金词104 首、元词157 首、明词136 首;王选:金词74 首、元词109 首、明词126 首)。②唐圭璋主编:《金元明清词鉴赏辞典》,江苏古籍出版社,1989 年;王步高主编:《金元明清词鉴赏辞典》,南京大学出版社,1989 年。也就是说,在某种意义上,唐、王二人对明词的历史评价,较之夏承焘更低。当然,鉴赏辞典作为20 世纪末风行一时的文学普及模式,每首作品搭配千字左右的赏析文字,较深入的文本细读与阐释方法,贴近大众阅读与理解的写作风格,让金元明词的大众传播比夏选更进了一步。1994 年,黄天骥、李恒义编《元明词三百首》出版,这是至今为止选录明词数量最多的通代词选,收录元词93 首、明词208首。此书的出版时间在《明词汇刊》影印之后,但从编者说明及其选词范围来看,其作品应在《明词汇刊》出版前就已选定,故在选目上仍有受《明词综》影响的印迹。孙文光、彭国忠等编《明清词三百首》,也存在类似的情况。直至2002 年,钱仲联主编的《元明清词鉴赏辞典》问世,收录元词127 首、明词134 首、明遗民词36 首(编者计入清词)。③钱仲联主编:《元明清词鉴赏辞典》,上海辞书出版社,2002 年。由于有了《明词汇刊》(收词13000 首左右)的文献支持,且编者力求避免与唐、王两部辞典重合,故不少名家被替换了代表作,在一定程度上摆脱了《明词综》的经典阴影。2018 年,张璋、刘卓英编《明词三百首》问世,这是现有的词选本中选明词数量最多的一部(323 首),且唯录有明一代;可惜根据张璋在前言中的说明,此书乃基于《全明词》的底稿选编而来,在1994 年前后已经完成,基本上代表了20 世纪末的明词研究水平,并未有持续的跟进。

金元明词在当代主要“宋以后词”选本中的选录情况

续表

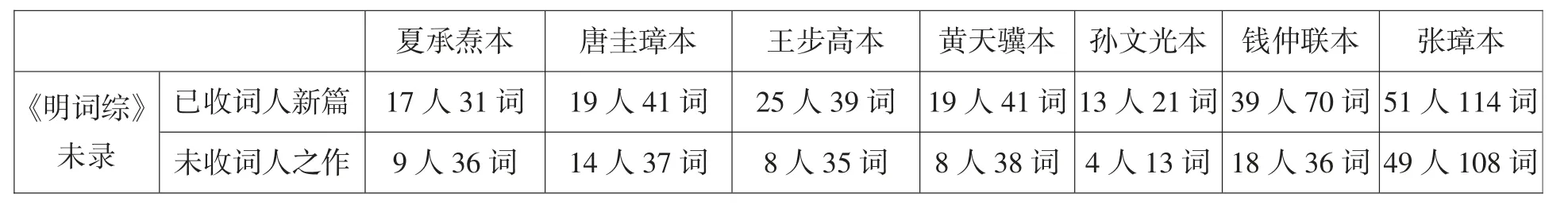

通过以上数据,可以看到一些与《明词综》有关的有趣现象。首先,各家明词选目与《明词综》的重合率,有五家维系在40%左右,张璋选本最晚出版,重合率也是最低的。这在一定程度上反映了后出选本在选目创新上的自觉性,我们不妨将溢出《明词综》之外的选目,视为选家在松动明词经典版块方面的一次努力。更有意思的现象在于那些用心避开《明词综》的选篇,一旦我们将这些作品分为已收词人之新篇、未收词人之作品两类,则两类词在数量上基本均衡,但未收词人的人均存词数,却明显高过全书的人均存词数。细究不难发现,新入选的那些词人,主要是《明词综》限于编纂体例而未能考察的名家,包括屈大均、王夫之、金堡等清人不可能选录的明遗民词人。从这个角度来说,当代选家的主要补阙之功,在存人而非存词,在对普通词人的优秀散篇的挖掘上还有较大的推进空间。在这方面,较晚问世的钱、张二选,确实做得更好些。

金元词与明词“精读困局”的差别,在一定程度上就是一部《明词综》的距离。王昶为两百年来的读者提供了一部优秀的明词选本(虽有诸多缺憾,但不能掩盖其卓越的贡献),这是金元词直到20世纪末仍未有的待遇(黄兆汉《金元十家词选》出版于1996 年,其重心在名家篇目)。但另一方面,《明词综》的出现与普及(之前的三种明词选本,恐难以称得上普及),加上《全明词》的迟迟难产,也在一定程度上造成了后世研究者在明词精读及选篇事业上的惰性,及对《明词综》较强的依赖感。从这个角度来说,金元词选的依傍较少,随着《金元词一百首》等专门词选的推出,其选篇反而可以较顺利地展开与接续;而明词的当代编选及精读工作,因涉及对《明词综》选目的重新评估及洗牌,固然有较大的空间,但也有很多未知难料的因素。

当然,随着当代选本数量的增加,一部分优秀的作品逐渐稳定下来。如果说明词的当代经典化是一场马拉松赛跑,那么,经过数代人的努力,有些作品已经处在了领跑的位置上。有13 首词见录于所有7 家选本,分别为刘基《水龙吟》(鸡鸣风雨潇潇)、高启《沁园春》(木落时来)、陈霆《踏莎行》(流水孤村)、陈铎《浣溪沙》(波映横塘柳映桥)、汤显祖《阮郎归》(不经人事意相关)、陈子龙《点绛唇》(满眼韶华)、陈子龙《诉衷情》(小桃枝下试罗裳)、王夫之《更漏子》(斜月横)、屈大均《长亭怨》(记烧烛雁门高处)、屈大均《梦江南》(悲落叶)、夏完淳《卜算子》(秋色到空闺)、夏完淳《婆罗门引》(晚鸦飞去)、夏完淳《烛影摇红》(辜负天工);另有21 首词见于至少6 家选本,分别为张以宁《明月生南浦》(海角亭前秋草路)、杨基《夏初临》(瘦绿添肥)、瞿佑《摸鱼儿》(望西湖)、韩守益《苏武慢》(地涌岷峨)、张红桥《念奴娇》(凤凰山下)、夏言《浣溪沙》(庭院沉沉白日斜)、杨慎《转应曲》(银烛)、李攀龙《长相思》(秋风清)、陈洪绶《菩萨蛮》(秋风袅袅飘梧叶)、陈子龙《山花子》(杨柳迷离晓雾中)、归庄《锦堂春》(半壁横江矗起)、彭孙贻《满江红》(曾侍昭阳)、彭孙贻《西河》(龙虎地)、叶小鸾《南歌子》(门掩瑶琴静)、王夫之《摸鱼儿》(剪中流白苹芳草)、王夫之《玉楼春》(娟娟片月涵秋影)、王夫之《蝶恋花》(为问西风因底怨)、张煌言《柳梢青》(锦样山河)、朱一是《二郎神》(岷峨万里)、屈大均《紫萸香慢》(恨沙蓬偏随人转)、屈大均《潇湘神》(潇水流)。这34 首词中,有17 首未见于《明词综》,足见当代学界对明词的审视亦在努力寻求新的突破;而这17 首中,除了刘基一首外,其余都出自持不合作态度的殉国或遗民词人(陈子龙、陈洪绶、归庄、彭孙贻、夏完淳、张煌言、王夫之、屈大均),也从一个侧面暗示了明词研究的潜在空间,及被元词、清词研究所夹击的客观现实。

以上无论“文学代胜”还是“经典选本”,或多或少是历史原因造成的。在新世纪文献整理大飞跃与文学史观剧烈转变的情况下,相关问题的克服,并不是难事。至关重要的一步,其实是对文学“异量之美”的包容。在以往的学术史中,易陷入“精读困局”的各时代的非经典文类,不乏走出困局并成长为新经典的案例,最典型的莫过于宋诗。虽然清人早有立场鲜明的唐、宋诗之争,但宋诗进入普通读者的阅读视野,并不算一帆风顺。钱锺书在《谈艺录》中,评价陆游诗“于宛陵之步趋塐画,无微不至,庶几知异量之美者”①钱锺书:《谈艺录》,中华书局,1984 年,第117 页。;程千帆在《读宋诗随笔》中,亦赞赏欧阳修“对异量之美的赏析能力和宽容态度”,及苏轼“指出异量之美不但并非完全对立而且可以互相渗透交融”的辩证态度。②程千帆:《读宋诗随笔》,《程千帆全集》第11 卷,河北教育出版社,2000 年,第401、433 页。这个概念,后来被严迪昌、张仲谋等拿来指导明清词的文学批评③严迪昌、刘扬忠、钟振振、王兆鹏:《传承、建构、展望——关于二十世纪词学研究的对话》,《文学遗产》1999 年第3期;张仲谋:《明词史》,人民文学出版社,2002 年,第2 页。,得到了相当多学者的认可。“异量之美”典出刘劭《人物志》,与之对应的是“同体之善”。拿唐诗去量裁宋诗,拿宋词去量裁元明词,无疑可以发现不少“同体之善”的优秀作品,但也难免遗漏为数众多的“异量之美”的作品。而比遗漏更遗憾的,是美感标准的单一化、崇古化倾向,这也是学界尤为重视、珍惜“异量之美”的原因之一。从这个角度来说,宋诗以“异量之美”走出“精读困局”的经验,可以给金元明清词研究不少启示。

大家熟悉的经典文类如唐诗、宋词等,早已形成了完善的理论阐释体系;而那些借“异量之美”走出“精读困局”的文类,在其经典化的过程中,只有少数能搭建起自成体系的学术大厦。现在的宋诗,基本上可与唐诗双峰并峙;对清词的重新评价,亦存在类似的可能。但我们不能只追求那些有体系前景的非经典,即使无法得到理论的支撑,那些非自觉的、碎片化的“异量之美”,同样应该重视。在总体口碑不及清词的情况下,金元明词的精读,理应在此维度上把握正确的方向,用另一种方式走出“困局”。

平心而论,唐宋词的审美范畴早已深入人心,我们很难在短期内要求普通读者用不同的审美标准来阅读不同时代的词。但在学术界精耕的词学家们,完全可以对此持更宽容与鼓励的态度。金元明词的“异量之美”,到底是什么?已有不少学者进行了卓有成效的探索。如赵维江讨论元好问词中“以传奇为词”的现象,意在考察金元词与通俗文艺在文学结构、语言上的内在关联④赵维江、夏令伟:《论元好问以传奇为词现象》,《文学遗产》2011 年第2 期。;陶然对金元词中多民族文学交流的探讨,力求反映元词在异属文化交流上的一些时代特质⑤陶然:《金元词通论》,上海古籍出版社,2001 年,第127 页。;余意将晚明山人的“清逸”词风视为词史中一种新的风格类型⑥余意:《晚明山人词人群及其清逸词风》,《文艺理论研究》2010 年第2 期。;张仲谋提出“明体词”的概念,将其基本特征概括为“世俗化的艳情趣味、生活化的喜剧情境、清新俊逸的语体风格以及民歌手法风味的借鉴点染”,并将传统词史较少关注的吴鼎芳、顾同应、董斯张、施绍莘、单恂等人,视为“明体词”的代表性词人⑦张仲谋、王靖懿:《试论“明体词”的异量之美》,《中国韵文学刊》2019 年第1 期。。显然,以上诸位词学家,其关注对象或文体,或题材,或风格,但都希望树立一种新的词类型,以确保金元明词在千年词演变史中占有某个必须正视的位置。总的来说,对这种新类型及其风格的论证,其逻辑起点在相信词的新变是其发展过程中必然会发生的群体性现象。

当然,如果说某个词家的孤立创新未曾对词的发展产生实在的影响,那么,有否必要写入文学史,或可再论。但这样的突变个案,虽不存在接受史上的意义,本身却是展开文本精读的绝佳素材。这个时候,我建议将西方文本分析法中的所有兵器全部用上,不管其是否符合中国古典文学的发生事实。从学术研究的角度来说,无论作者创作,还是文本生成,甚至后世读者的接受,其论证都要求建立在符合历史真实的基础之上,但文本精读及其当代经典化的探索,目的本就不在求历史之真实,而是寻求读者之阅读感悟的丰富度,及作品在当代社会文化中的存活、再生能力。基于此类诉求的文本精读,只要得法,私以为不应受古典文学发生语境的约束,从而最大限度地拓展非经典文学的阐释空间。

一旦摸到了绑在“精读困局”上的三条观念枷锁,如何走出来,方法有很多;但能否走出来,则需要数代学人的不懈努力。首先,推动一批金元明词别集的笺注,尤为重要。笺注是文本覆盖最全的精读之法,我们要敢于直面难题,避免出现对象选择上的舍难求易;其次,期待一部反映近年来词学研究进展的断代词选的出现,且与已有的选本形成较明显的区别度,尤应注重从小词人、新材料中挖掘一些优秀的散篇;最后,我们尤须认识到,当代学界的文本精读,属于文学之当代经典化的一部分,与原作者的自我经典化、历代而下的历史经典化有所不同。适当地强调文本精读的时代性,有利于甩掉经典之稳定性带来的历史包袱,重新认识在唐宋词与清词夹缝中的、作为文本而非词史的金元明词。