一 题目缘起与分形简介

这一题目的产生缘于笔者在阅读科普著作《蝴蝶效应之谜——走近分形与混沌》时受到启发而产生的疑问:文学作品中是否也存在分形结构?分形(fractal)是数学的一个分支,是随着20世纪70年代以来计算机的发展而迅猛崛起的一门新科学,其数学基础是分形几何,但其应用却远远超出了数学范畴,几乎遍及自然科学和社会科学的各个领域——物理学、生物与生命科学、建筑学、经济学、社会学乃至语言学等等。

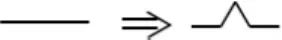

首先介绍一下分形几何的基本原理。来看两个简单分形图的生成方法:

原则变换,则有:

图1 科赫曲线生成示意图

图(1)是第1次变换的结果,称之为1次迭代,图(2)是将图(1)中各线段依据变换原则进行第2次变换的结果,称之为2次迭代,依此类推。用n表示迭代次数,则随着n的增大,图形越来越复杂。原理上迭代次数是无限的,即n趋于无穷大。

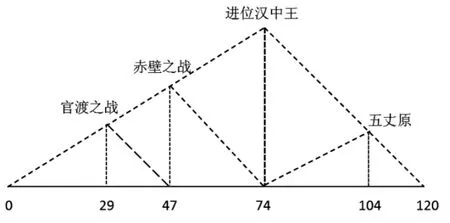

同理,将一个黑色三角形中心挖去一个三角形,逐次迭代以至无穷,可得谢尔宾斯(Sierpinski)三角形,生成示意图如下:

图2 谢尔宾三角形生成示意图

在不同初始条件下按照特定规则进行无限迭代,我们就可以生成或简单或复杂的各种各样的分形图。分形的基本特征可概括为:

1.分形通常可以由一个简单的递归、迭代而产生出来。

2.分形具有无穷多的层次。

3.自相似性。分形的部分与其自身整体相似。由于分形的各部分都是按照与整体相同的变换规则进行无限迭代的结果,因此除了大小的区别,它与整体的结构是相同的,即一个分形形体可以看成是由许多与自己相似的、大小不一的部分组成。

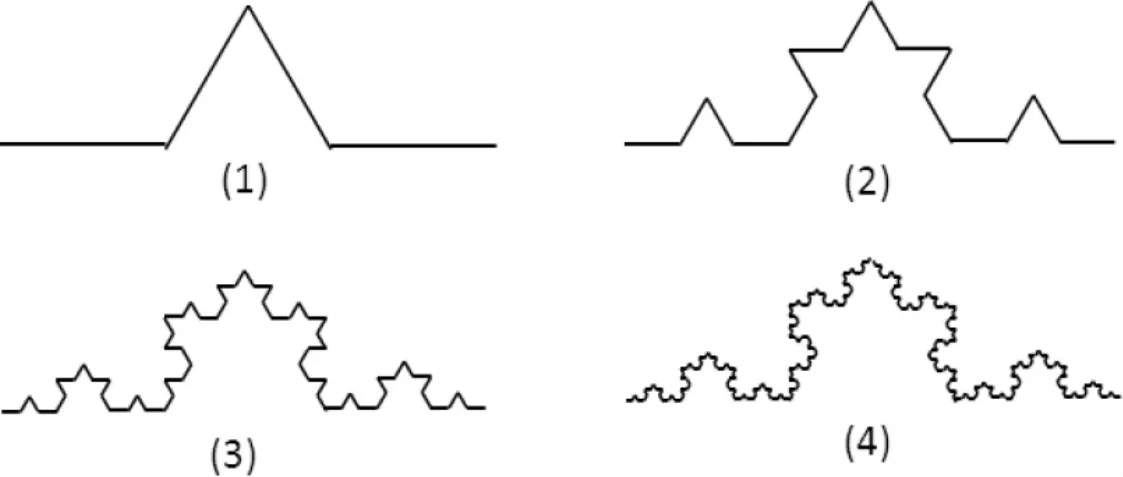

最令人惊异的是伯努瓦·曼德勃罗(Benoit Mandelbrot)“让全世界睁开眼睛,看到‘分形’在自然界中无所不在”。我们身边的许多常见事物都或多或少表现出分形的特征,大如天空中的闪电、云朵,大地上连绵起伏的群山,迂回曲折的海岸线,小至树冠、菜花、贝壳以及人体中纵横交错的血管、大脑与肺泡结构等。下图为依照分形原理而生成的树与树叶:似乎我们这个世界是“造物主”依照“分形”原理而创生的结果。提出“语言混沌论”的我国著名学者周海中认为分形不仅展示了数学之美,也揭示了世界的本质。

图3 分形树与树叶

分形又是一门美的科学,是科学与艺术的融合。在人类艺术领域对“美”的创造中分形广泛存在,如绘画、雕塑、建筑设计等。分形最直观的特征是自相似性,这种自相似是一种比较容易被观察到的自然结构,人类在对大自然的体验、认知中有意或无意地将其表现于艺术作品的创作之中。分形绘画艺术即是以分形几何为原理,同时借助计算机超强的计算能力,根据作者的审美进行艺术创造,将抽象的数学公式转变为美伦美奂的艺术画作。在分形几何学诞生之前的历史长河中,有许多无意识的应用自相似结构的古建筑,如非洲部落、印度庙宇、欧洲教堂、中国古寺,都能找到明显的分形特征。而分形几何的产生,为建筑学的空间观与审美观带来了新的动力,此后各种与分形相关的设计层出不穷。分形在音乐领域也得到关注,通过计算机分析发现,分形结构普遍存在于经典音乐作品中,比如莫扎特、巴赫和贝多芬的作品,数学作曲甚至成为现代作曲家的热门课题。笔者由此联想到文学艺术的创作,既然分形无所不在,那么文学领域,在对大自然与人类生活的表现中也应该有它的“魅影”。分形或许也可以成为文学创作与研究的理论与方法。在查阅资料的过程中,笔者发现已经有学者开始将分形理论引入文学研究。外国文学领域,张小平在《“所有的故事都是一个故事”——论麦卡锡〈穿越〉中分形的空间构型》一文中提出:“《穿越》把主要叙事部分和叙事结构下的镶嵌故事以及其他主要故事下的小故事复杂地结合起来,使得其叙事文本有了多个分形的空间构型,呈现出多层面和多维度的自相似。”中国文学领域,陈展、赵炎秋在《中国古代小说的分形叙事》中认为中国传统文化中存在分形思想,《红楼梦》人物“正身”和“影身”之间存在自相似性,而《红楼梦》与《西游记》的叙事结构都是具有自相似性的“嵌套结构”。尽管这两篇文章只是运用分形理论对文学作品进行定性讨论,还没有定量分析,但也说明了分形理论已经引起文学研究界的关注。但是,分形作为一种数学理论与方法,如果没有定量分析,就会缺乏切实的可操作性而流于空泛。

限于笔者对分形理论的有限认知,首先想到的能与分形最相关的文学事项是叙事结构。于是《三国演义》就第一个进入了视野,主要考虑因素有三:第一,中国古典小说的创作模式基本是以情节为结构中心,特重“章法”、“部法”。第二,章回小说叙事结构的最独特之处在于分章叙事、分回立目,每一回都有一两个主题,通常在回目中即显示出来,读者通过回目即可大体把握主要故事情节。第三,《三国演义》基本属于“单体式结构”,主线比较明确,且以编年体的形式展开情节,各个事件在时间序列上自然有前后的因果关系,为数学上逐次迭代提供了内在逻辑基础。当然还有一个重要原因,在中国古代章回小说中,就结构艺术而论,笔者猜测,如果真能有作品无意识地暗合分形结构之美的话,则当首推《三国演义》。当然,小说创作毕竟不是完全精确无误的数学公式,标准的自相似分形只是数学上的抽象,一如上文中所说的大自然中无所不在的分形结构也不可能是理想的精确分形,而是统计意义上的无规分形。

二 《三国演义》叙事结构的分形数学模型

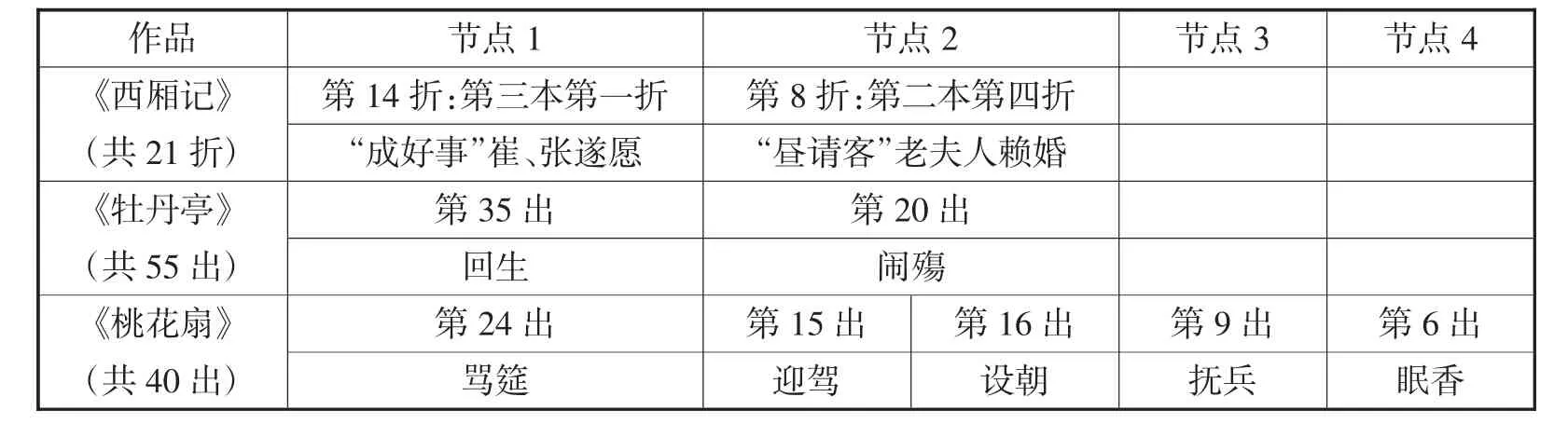

第一步,迭代原则的设定——黄金分割律

因为分形通常由一个简单的递归、迭代而产生,因此首先要确定迭代原则。对于小说而言,叙事结构即小说所叙述的事件的组织形式。两者结合起来,分形意义上的迭代原则即小说故事情节的组织方式。受“分形音乐”的启发,黄金分割律第一个进入笔者的考虑范畴。黄金分割是将整体分成两个部分,使较小部分与较大部分的比值等于较大部分与整体的比值,数值近似为0.618。这一数值的倒数即较大部分与较小部分的比值也就是整体与较大部分的比值近似等于1.618。众所周知,黄金分割比是公认的最能引起美感的比例。笔者猜测《三国演义》的叙事结构或能近似符合以黄金分割比逐次迭代而生成的分形结构,即设《三国演义》叙事结构的迭代原则或说故事情节的组织方式为简单而又最具艺术美感的黄金分割律。当然,其迭代次数是有限的。理论上分形具有无穷多的层次,而《三国演义》作为一部有限文字容量的文学作品,不可能无限分割下去。

第二步,《三国演义》故事的大框架——分形结构的初步检验

《三国演义》共120回,假设每回回长相等,以黄金分割比来逐次划分《三国演义》的故事结构,过程如下:第1次迭代:120×0.618=74.2,约为74。一般认为,《三国演义》的主线是蜀汉的兴衰。第73回为刘备进位汉中王,此为蜀汉发展之顶点,亦其可与曹魏、孙吴真正三分鼎立的黄金时期,这也是之后其走向衰落的转折点。接下来从74回开始,随着孙刘联盟破裂,关羽失荆州,走麦城,从而开启了三国英雄的凋零之旅。此处数学计算取值74。这里需说明一下本文节点处的取值原则:(1)转折点常可能即是故事单元的分界点,涉及前后两回,前一回为上一阶段的结束,后一回为下一阶段的开始,从文学叙事上讲我们取值哪一回都有道理,数学上为后续减少因多次迭代而产生的偏差起见,均以计算数值为准,即计算数值更接近的一回;(2)《三国演义》描写的是宏大的历史,有些情节叙述不止一回,占两回篇幅是比较常见的现象,此类情况取后回,即事件结束的数值。(3)少数故事情节占三回以上篇幅,则取其中间值。

第2次迭代:74×0.618=45.8,约为46。如果说在74回之前,就三国格局的发展而论,其转折点无疑是确立魏、蜀、吴三分之走向的赤壁之战。赤壁之战是《三国演义》中最精彩的部分之一,既是故事的转折点,又是叙事的高潮点。从43回到50回,作者用了整整八回篇幅来叙述。由于所占回数太多,此处取其中间值,则为46、47回。而这两回也恰是决定赤壁之战成败的最关键的地方:46回,黄盖苦肉计;47回,阚泽献诈降书,庞统授连环计。按本文规定的两回叙述取大值原则,此处取值47。

第3次迭代:47×0.618=29.0。凡熟悉《三国演义》的都知道,在赤壁之战前,影响三国格局演变的最重要的事件当属官渡之战,曹操以少胜多是曹魏集团统一北方的转折点。官渡之战在30回,数值上有1回的偏差。不过,如果我们联系28、29回来看,28回为刘关张古城会,29回为孙仲谋领江东,作者是有意识地将三方势力并行分述的。在28回结尾:“时玄德、关、张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓部领马步军校共四五千人。玄德欲弃了古城去守汝南,恰好刘辟、龚都差人来请。于是遂起军往汝南驻扎,招军买马,徐图征进,不在话下。”29回结尾:“自是孙权威震江东,深得民心。”从这个意义上说,这三回可视为一个整体,因此在后续计算上仍取值三回之平均数29。在这样一个比较大的关节点上,在叙述曹魏集团决定性战役的过程中分述蜀汉(虽然还非常弱小)、孙吴两方的态势。刘备一方古城会原本与曹操、袁绍相关,而孙策之死、孙权之领江东则巧妙通过袁绍听从郭图之言修书孙策而引出插入,《三国演义》叙事之精巧可见一斑。

再来看三国故事的后半段,从74回到120回,共计46回,其黄金分割点即这一部分的第1次迭代为:74+(120-74)×0.618=102.5。103回诸葛亮禳星五丈原,104回汉丞相归天。蜀汉彻底失去了依仗,走上了灭亡之路。此处取值104,与理想计算数值有1.5回偏差。

用以上这四个故事转折点来结构《三国演义》故事的大框架,应该不会有太大争议,学界对于《三国演义》大框架的划分即使略有不同也无外乎围绕着这四个点。也就是说,《三国演义》的大框架是近似符合以黄金分割律为迭代原则的分形结构的。

这里需要特别说明的是,这几个点的取值不是通常意义上结构单元划分的起止回目,而是整个故事或故事单元的重大转折点所在的回目,是作者用于组织、架构故事的节点,和通常结构单元划分的起止回目有重合但并不一定完全重合。以官渡之战为例,官渡之战无疑是曹操打败袁绍、统一北方的转折点,但它并不是这一故事单元的戛然结束,故事的叙述上还有一定的延续和收尾。

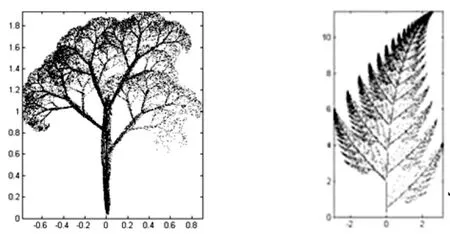

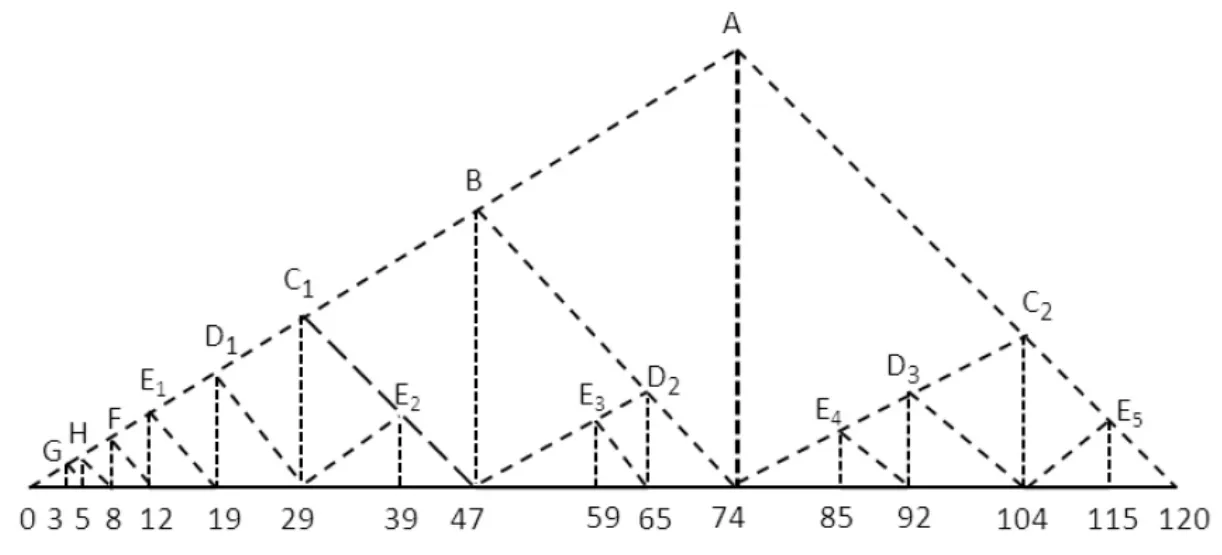

为了直观,我们虚设一个叙事高度,如我们在说到故事的时候经常用的一个词——“波澜起伏”,其顶峰在74回,即整个故事的黄金分割处,那么以上述四个转折点可将《三国演义》的框架构图如下:

图4 《三国演义》结构框架图

图4在视觉上已经可以看到自相似结构。但由于迭代次数较少,仅包括整体的3次迭代和部分的1次迭代,层次较少,所以图4的分形特征还不是特别明显。《三国演义》在上面这样一个大框架之下能否有更多的故事层次结构暗合黄金分割律的迭代原则从而使整体显示出明显的自相似特征呢?下面我们对大框架中的各部分做进一步的考察。

第三步,《三国演义》叙事的分结构与分形图的构建

图4中4个节点将小说分为5个部分。通过观察很容易发现,这5个部分的大小并不相同,第一、第三、第四这三个部大体相同(理想值同为28,实际略有偏差),第二和第五部分大体相同(理想值同为18)。跨度越大,其层次结构自然越复杂。本文拟处理如下:除第一单元外,三、四两个相对大的部分内依次进行2次迭代,二、五两个相对小的部分各进行1次迭代。第一部分特殊,它是和故事整体逐次迭代连续的部分,即分形整体自相似的主体结构,所以尽可能依次迭代至故事起始。第一部分:官渡之战前的部分。前面第二步在大框架构建时我们对故事整体已经进行了3次迭代,分别得到了75、47、29三个数据,下面继续按黄金分割律依次演算如下:

29×0.618=17.9,约为18。19回为吕布殒命白门楼,在官渡之战前,《三国演义》叙述群雄逐鹿中原,以董卓、吕布故事及其与曹魏集团的斗争着墨最多,第一武将吕布战败而死的确是这一部分最重大的事件。偏差1回,取值19。

19×0.618=11.7,约为12。在曹操与吕布的角逐过程中,濮阳之战亦是重中之重,曹操先败后胜,为擒杀吕布奠定基础。值得一提的是,这里插入了陶谦让徐州于刘备的事件,至于其功用,见下文“小结与反观”。

12×0.618=7.4,约为7。实际为第8回,略有偏差。在董卓、吕布故事单元中,转折点为第8回王允谋计,凤仪亭吕布戏貂蝉与董卓反目。

8×0.618=4.9,约为5。十八路诸候讨董卓,虎牢关三英战吕布。

5×0.618=3.1,约为 3。董卓专权。

以上五处作为董卓、吕布故事单元的转折点或故事高潮,应该不至于有太大争议。

第二部分:从官渡之战至赤壁鏖兵共18回,1次迭代即可,其值为29+(47-29)×0.618=40.1,约为40。观其前后可知,第38回隆中决策三分,39回以后诸葛亮出山,是为这一部分的重要转折点。按取值原则(1),此处取值39,偏差1回。

第三部分:从赤壁之战至刘备进位汉中王共27回,逐次迭代2次:

47+(74-47)×0.618=63.7,约为64。65回为刘备自领益州牧是为关节,偏差1回。

47+(65-47)×0.618=58.1,约为 58。58、59 两回为曹操与马超潼关、渭河之战。此二回虽然叙述得极其精彩,但若作为节点却让笔者有些迷惑,观其前后均以叙庞统为主,可视为插叙。那么这两回在此节点处有什么用意呢?笔者未明,姑且存而不论。

第四部分:从74回至104回诸葛亮病死五丈原共30回,依次进行2次迭代:

74+(104-74)×0.618=92.5,91 回诸葛亮上出师表,92 回开始北伐中原。

74+(92.5-74)×0.618=85.4,约为 85。85 回为白帝城刘备托孤。

这两处作为这一部分的转折点应该是没有疑问的。

第五部分:104回以后至结尾共 16回,取节点 1个,其值为 104+(120-104)×0.618=113.8,约为114。115回后主信谗,姜维避祸实为转折点。诸葛死后,蜀汉只能靠姜维勉力支撑,其被谗退避更是加速了国之灭亡。此处偏差1回。

五个部分共得数据11个,补充加入图4,从而形成完整的结构图如下:

图5 《三国演义》叙事结构分形图

为方便下文叙述,设叙事顶点为74回,表示为A,本文称之为1级节点。观察即可知,次高点在47回,表示为B,为2级节点。再次为29回与104回,二者基本等高,分别用C和C表示,为3级节点。依此类推,19回、65回、92回分别用 D、D、D表示,为 4级节点。12回、39回、59回、85回、115回分别用 E、E、E、E、E表示,为 5 级节点。8 回、5 回、3 回则分别用 F、G、H 表示,依次为 6、7、8 级节点。

从图5中我们可以观察到很明显的自相似结构。

第四步,结构图分析与数学模型

图5是以黄金分割为迭代原则,将《三国演义》整体及各部分进行多次迭代而生成的分形图,本文称之为“黄金分形”。图5可分解为以下五个部分:由于其外型呈现三角形形状,以下用△表示。

图6 《三国演义》结构分解图

图6-(1)△0A120最大,包含结构层次最多,是整体按黄金分割原则迭代8次而生成的结果,本文称之为“主结构”。其本身具有非常明显的自相似结构。图6-(1)含有8个节点,其数列为(含起始点,下同):

图6-(4)△74C120其次大,是将故事后半部分74至120回按黄金分割原则迭代3次而生成的结果,所以它与△0A120结构相似但层次为少。图6-(4)含有3个节点,其数列为:

图 6-(3)△47D74、图 6-(2)△29C7、图 6-(5)△104E120 同理而层次逾加减少。图 6-(3)△47D74有2个节点,图6-(2)△29C7、图6-(5)△104E120各有1个节点。其数列为:

可以看到,△29C47、△104E120由于只进行了1次迭代,其本身没有自相似层次,只在外观上其他三角形相似。需要说明的是,数学上理想的分形是无穷多层次的,即每一个三角形(无论其大小)的内部结构理论上都可以无限分割。《三国演义》作为小说其结构层次当然不可能无限制划分下去,而图5所显示的层次结构笔者认为再继续划分也没有了太大的意义和必要。

设以上5个△节点数列中的第N个数为X,则有:

该模型数据分析显示,主结构△0A120中的数据总体偏差最小,△74C120其次,而△29C7、△104E120偏差最大,总体呈现出结构长度越大、偏差越小的规律。

三 小结与反观:“黄金分形”的叙事杰作及其主线分析

虽然笔者预先猜测《三国演义》的叙事结构可能会暗合分形,但对上文的演算结果依然十分惊讶,其与“黄金分形”吻合程度之高、偏差之小仍然出乎意料。众所周知,黄金分割比是最能引起人们美感的比例,叙事上的“黄金分形”更能引发读者的阅读快感。《三国演义》由话本发展而来,有着“说话”技艺的遗留。故事好不好听关键在如何去讲,听故事比起文本阅读更需要叙述上的节奏感。《三国演义》的作者当然不具备黄金分割与分形方面的知识,但凭借其天才的节奏感和精心的撰构为世人留下了一部“黄金分形”结构的杰出作品。我们有理由认为,《三国演义》的叙事结构是近乎完美的艺术构设,是文学叙事的典范。

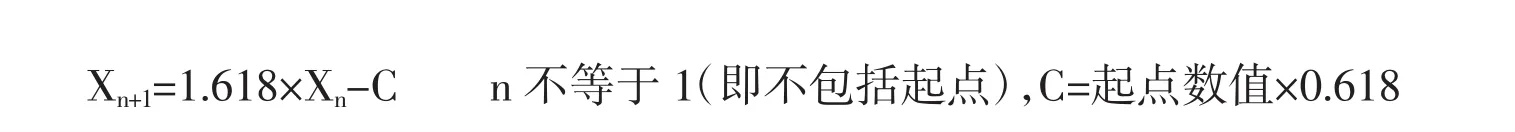

由于《三国演义》叙事结构与“黄金分形”暗合程度着实惊人,不免会令人产生一丝怀疑,这些本文所取值的节点是否只是为了迎合计算数据而主观臆断的结果呢?图5中共有15个节点,所涉及回目并加起始回目如表1。

李哲洙在《〈三国演义〉叙事结构新探》一文中将《三国演义》分为16个故事单元:(1)董卓之乱(3~9回)、(2)豪强争霸(10~24回)、(3)官渡大战(25~34)、(4)三顾茅庐(35~38回)、(5)刘备转战((39~42回)、(6)赤壁大战(43~50回)、(7)三气周瑜(51~57回)、(8)刘备取川(60~65回)、(9)争夺汉中(67~73回)、(10)关羽之死(74~77回)、(11)曹丕篡汉(78~80回)、(12)夷陵大战(81~85回)、(13)七擒孟获(87~90回)、(14)六出祁山(91~105回)、(15)九伐中原(108~l05回)、(16)曹魏灭蜀(116~119回)。对照表1即可发现,表1中所列回目有相当部分与之划分故事单元的回目相合,有些完全一致,有些因过渡回目前后划分不同而相差1回。当然也存在一些不同,这也正如前文所特别指出的,本文节点的取值是作者用于组织、架构故事的重要转折点,和通常结构单元划分的起止回目自然会有重合但并不一定完全重合。

反观表1中的叙事节点,我们可以非常清晰地看到,蜀汉一方的发微、壮大、兴盛、衰亡无疑是小说的主线。15个节点中,赤壁大战之后的7个节点中,6个都是蜀汉大事件的叙述,只有58、59回曹操与马超潼关、渭河之战这一节点例外。这一节点是所有15个节点中唯一一个如前文所述笔者认为似难以称为节点之处。如果说马超曾作为一方势力为曹操所败,辗转张鲁处,后归刘备并成为五虎上将之一,影响了蜀汉的部分发展进程,似乎还是比较勉强。不过,马超亦出现于此后的下一节点(比前者更高一级)65回“马超大战葭萌关,刘备自领益州牧”,难道是为与此节点相关联?笔者未明其意图,姑且存置。这样算来,7个节点中除1个不明节点外全部都是以蜀汉为中心来标目的。

表1 《三国演义》叙事节点回目表

赤壁大战之前,包括赤壁之战在内共计8个节点。这段时期蜀汉一方太过弱小,实在不成气候,无法作为三国故事的主导性势力,事实上是刘备在各势力的夹缝中艰难生存,辗转颠簸、东躲西藏,但是作者却尽可能通过各种手法让其主要人物与事件出现在节点之上。8个节点中,蜀汉一方出现在5个节点的回目之中,即使绝大多数情况下并不能作为该节点的主要事件。除了第38回“定三分隆中决策”是影响三国格局的重大战略而占了节点半个回目外,其他节点处刘备一方都不能影响局势的转折。如第5回“发矫诏诸镇应曹公”,在袁绍为盟主的十八路诸候讨董卓如此重大的事件中,也要凸显出原本完全无足轻重的“三英战吕布”。当然,这也正是小说家叙事的精彩之处。第12回“陶恭祖三让徐州,曹孟德大战吕布”与此类似。在官渡之战节点处,作者分述三方,曹操凭借这一役基本统一北方,孙权此时则承父兄之基业割据东南,而“时玄德、关、张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓部领马步军校共四五千人”,实在难与两者分庭抗礼,但作者却将之并列于28、29、30回——刘关张古城会、孙仲谋领江东、曹孟德战官渡。而赤壁之战节点处46、47回更有趣味,将诸葛亮草船借箭与战争胜利的关键——黄盖苦肉计、阚泽诈隆书、庞统连环计比写。而事实是蜀汉一方只诸葛亮一人参战并没有出多少力,至于关羽华容道捉放曹已经是胜利之后的扫尾,刘备不过是在战后从东吴手中抢了些地盘,强借了荆州而已。甚至在19回吕布白门楼陨命节点处,刘备一方实在无法出现在回目中,吕布也因刘备一句“公不见丁建阳、董卓之事乎”而断送了最后的生机。再加上《三国演义》以刘关张桃园三结义开篇,其用意更为明确。作者在演绎这百年历史风云的宏大叙事中始终是“眼观四海心在汉”。

四 旁证与结论:“黄金分形”模型的普适性

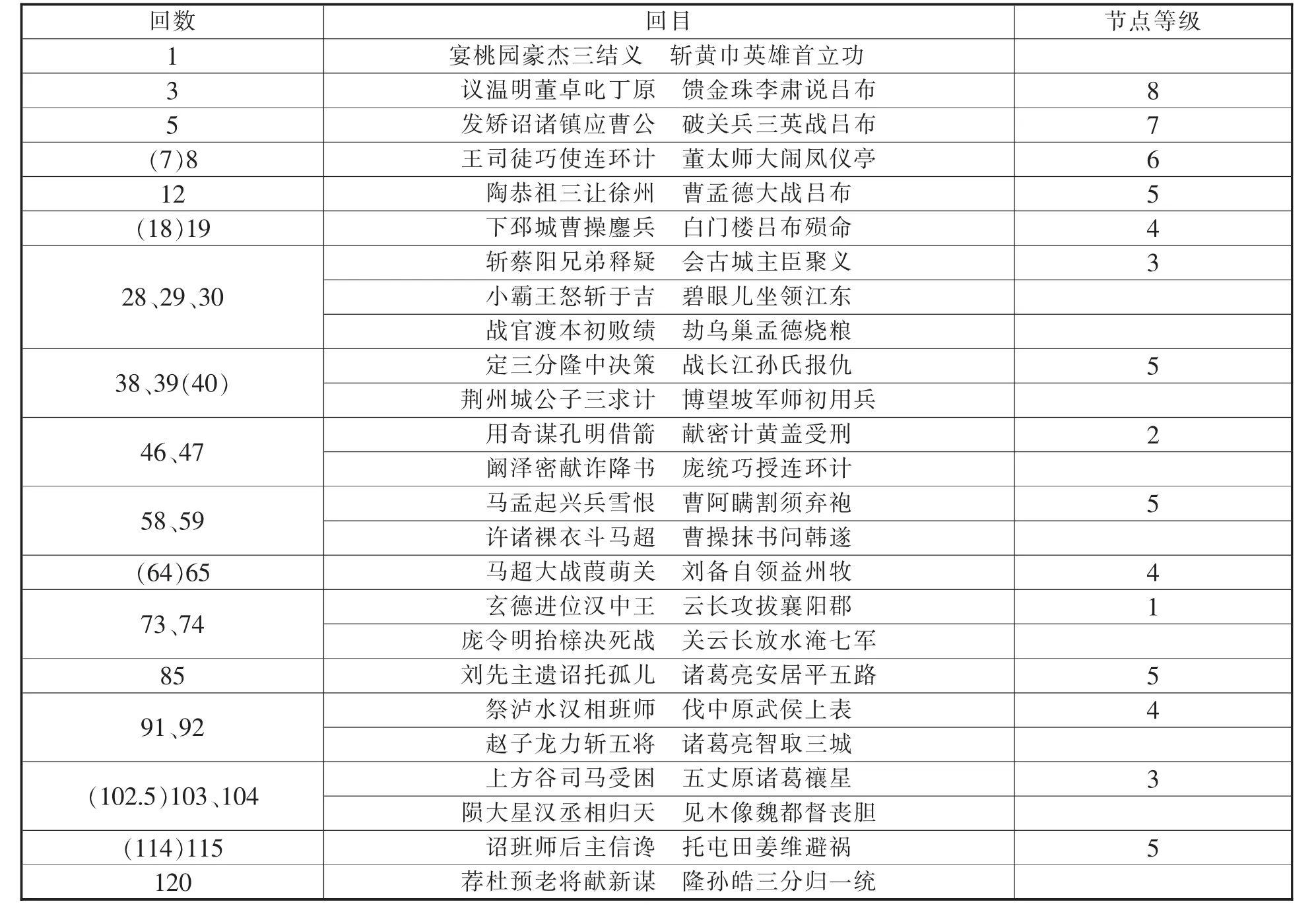

在通过论证得出《三国演义》的叙事结构高度暗合“黄金分形”的结论后,我们不禁要问:这种文学叙事上的分形结构仅仅是孤立的巧合吗?还是一种无意识的对美的结构艺术的普遍追求?这种艺术结构是否可以成为叙事文学创作与研究的指导性规律?笔者粗略取样,将《三国演义》之外的中国古代叙事文学中影响最大、成就最高的作品纳入考察范围,小说包括《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》、《红楼梦》,戏曲包括《西厢记》(杂剧通常只有一本四折,大结构层次简单而无需再详细划分,所以只取特例——五本二十一折之《西厢记》)、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》。经过演算,笔者发现小说的情况比较复杂且不明朗;而相较于小说,戏曲篇幅较小且程式化,结构层次相对简单,因而比较容易演算并得出结论。

所选四部作品中,除《长生殿》外,其他三部作品或多或少呈现出了“黄金分形”的迹象。其中,在戏曲史上结构最为人称道的《桃花扇》最为相符,其主结构包含相对较多层次的自相似。这和笔者的预期吻合。数据详见表2。

表2 《西厢记》、《牡丹亭》、《桃花扇》故事节点表

《西厢记》、《牡丹亭》最重要的两处转折点都近似符合黄金分割律。《西厢记》共计21折,按上文所论的黄金分割比,理想的1、2级节点为第13折和第8折,实际则分别为第14折、第8折。第14折,即第三本第一折,张生和崔莺莺在红娘的帮助下“成好事”,有情人得偿所愿;第8折,即第二本第四折,老夫人赖婚,背信弃义,棒打鸳鸯。这两处作为《西厢记》剧本故事发展最为重要的转折点是无可争议的。《牡丹亭》情况类似,共55出,理想的1、2级节点数值为34、21,实际则为第35出和第20出。第35出为杜丽娘死而复生,第20出为杜丽娘情伤而死。《牡丹亭》旨在“至情”,于《题辞》中说:“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”故以主人公的生而死、死而生作为结构之节点,合情合理。就结构艺术而论,中国古代戏曲之中《桃花扇》首屈一指。作者明确“借离合之情,写兴亡之感”,结构精巧,匠心独运。尽管只有40出,较《牡丹亭》为少,但其符合黄金分割律的结构层次却更多,其主结构有1至4级节点,理想数值分别为25、15、9、6,实际则为第 24出、第15和 16出、第 9出、第 6出。第 24出“骂筵”,李香君对“被婚”的强烈反抗和对奸邪的严辞痛斥,是为“离合”的矛盾焦点;第15出“迎驾”、16出“设朝”,马士英、阮大铖等人迎福王建立南明小朝廷,是为“兴亡”的最重要事件;第9出“抚兵”,这一出士兵因无粮闹乱,左良玉为安抚军心移镇,由之前侯方域、李香君故事(第1出至第8出)转入国家兴亡大事;第6出“眠香”,为侯、李结合之始。4个节点中,“离合”与“兴亡”各2个,平衡交错。

相较于案头阅读的小说,结构对于戏曲表演来说更为重要。故事进展在何时转折、何时高潮,以引起观众最强烈的悲喜情绪与观赏美感,“黄金分形”似是最好的选择。以上三部戏曲的结构均近似符合“黄金分形”模型 X=1.618×X。因为只有主结构,C=0,模型可简化为 X=1.618×X。尽管《西厢记》、《牡丹亭》各只有两个黄金节点,但最重要的戏剧冲突与高潮部分却与理想数值几近完美重合。而作为一部戏曲,笔者以为这已经可以对演出效果起到良好的促进作用。尽管结构层次太少而难以呈现出分形特性,但其原理是一样的。而《桃花扇》虽然未能如《三国演义》一般结构层次丰富而呈现出非常明显的多重自相似特征,但作为一部只有40出的戏曲,能有1到4级黄金节点、非常近似理想数值,也足以说明其结构与“黄金分形”的暗合,充分体现了作者对戏曲结构的艺术感悟和精心安排。

至此,在笔者分析的5部作品中,有4部或多或少符合“黄金分形”模型,大约可以得出以下结论:第一,《三国演义》叙事的“黄金分形”结构不是孤立的事件,是一种无意识的对美的结构艺术的普遍追求,是好的叙事文学作品在创作中为追求叙事效果和节奏美感自然呈现的一种(或有其他种类)一般性规律;第二,分形可以成为叙事文学创作的指导性理论与文学研究的一般性方法。

五 遗留问题与猜想

以上所得结论,本文目前更愿意称之为“假设”,因为一者作品取样数量太少,二来作为叙事文学最主要体裁的小说,除《三国演义》外,由于情况复杂而没有在前文中得到任何阐述。这里略做说明如下:1.对于《水浒传》和《西游记》,笔者没有发现叙事上的分形结构。这两部作品的情况有些特殊,也大体在意料之中。《水浒传》属于英雄传奇,与通常小说结构不同,在叙述上前期包含了数位好汉的传记而自成一格,并且其叙事结构历来也不是为人所称道的。不过,虽然如此,《水浒传》故事最重要的转折点“忠义堂石碣受天文,梁山泊英雄排座次”在71回,也大体接近黄金分割比(74回)。《西游记》开头有一个类似《水浒传》写法的孙悟空的“英雄传奇”,之后故事主体属于历险模式,也属于比较特殊的故事结构。当然,如上文所论,“黄金分形”是叙事文学作品“一种一般性规律”,并不排除有其他可能种类及特殊情况。

2.值得特别玩味的是《金瓶梅》、《红楼梦》。像《金瓶梅》、《红楼梦》这样的作品由于没有太多传奇色彩,故事性不强,描写的基本是现实的比较琐碎的日常生活,不易分割成相对独立的单元,结构层次非常不明显,或者说仅罗列回目与故事情节我们很难得到令人信服的结论。在这种情况下,笔者以为不妨先假设本文的结论对于《金瓶梅》(词话本)、《红楼梦》(由于脂本不能构成一个完整的故事,所以选择了120回程高本)成立,即这两部作品一定程度符合“黄金分形”(不可能所有作品都如《三国演义》那样完美契合),或许在这种新方法的观照之下能对作品有些许不同以往的新发现。研究结果表明:

第一,《金瓶梅》、《红楼梦》两部作品的一些明显影响故事格局的重要情节确实如预料在黄金分割比的节点处。《金瓶梅》中有潘金莲鸩杀武大郎(5回),西门庆计娶潘金莲(9回),花子虚气亡、李瓶儿迎奸(14回),李瓶儿之死(62回,《金瓶梅》共100回,此处为1级节点),春梅被卖、潘金莲被杀(85、86、87回)等。《红楼梦》有林黛玉进贾府(3回),贾宝玉梦游太虚(5回),宝玉识金锁、宝钗认通灵(8回),大观园省亲(17回),抄检大观园(74回,1级节点)等。也就是说,我们的预先假设有可能成立。

第二,如果第一条成立,那么其他节点上的故事情节虽然看似不甚重要,但作者将其安排在这里或许有其特别的意图,对这些节点进行全面分析则有可能更为深入地理解作品的立意与构思。笔者在经过分析之后,对《红楼梦》创作的内在逻辑确实有了新的认识,不过由于涉及问题过多,所需篇幅甚大,故将另撰文论述。

文章的最后,笔者有一个猜想。“黄金分形”叙事结构也仅是文学中分形“魅影”的一个显现,我们应该可以在纷繁复杂的文学现象中找到其他的简单规则。分形常常与混沌相连。什么是混沌?从字面上讲,混沌即无序,它是描述动态系统长期行为的理论。大体说来,一个动态系统在一定的规则下经过长期不断的迭代演化,从初期的规律性的、有序的状态,在超越临界值时会呈现出随机无规的混沌行为。但这种混沌行为并不是完全杂乱无章,在其无序表面下隐藏着有序与规则。我们可以大略把分形看做暗藏于一个混沌系统中的规则与秩序的精细结构。中国文学就是一个经过了漫长演进过程的庞大的混沌系统,我们或许可以运用分形与混沌理论,在这个系统及其子系统中找到隐藏在其复杂的、貌似无序的表象之下的一些定性乃至可定量描述的特定规则,从而对中国文学的复杂现象及历史演进有一个不同视角的认识。