贞女、才女和欲女

——明代文人女性观的构建*

徐文翔

在明代文人的女性观中,女性形象主要集中为三种类型——贞女、才女和欲女。首先,明代文人热衷于贞女传记的书写。文人作为官方意识形态参与度最高的群体之一,其女性观的构建也深受影响,最主要的表现,就是热衷于为贞女书写传记。其次,明代文人非常欣赏女性之“才”。许多文人致力于女性作品的搜集、整理和出版;并且,文人对女性之“才”经历了一个“德”、“才”并重到重“才”轻“德”的变化。第三,在私生活领域中,明代文人对异性情色的关注,常表现为一种“欲女窥视”。他们对于艳情小说、春宫图和色情民歌的兴趣,多与此有关。忽视了这三类女性形象中的任何一类,都不能客观、全面地了解明代文人的女性观。

明代文人 女性观 贞女 才女 欲女

*安徽省教育厅人文社科一般项目“明代文人对时兴民歌的文学接受”,项目编号:AQSK2015B003。

明代的女性身份非常多样,她们所投射到历史中的形象也堪称丰富多彩。我们以今天的眼光来回顾明代的女性,常感叹于她们以多样的方式所书写的人生①例如蔡石山所著《明代的女人》一书(中华书局,2010年),将明代女性为分“宫闱的女人”、“才女、闺妇”、“一般妇女”、“女尼与少数民族妇女”、“为礼教而生、为名节而死的妇女”、“妓女”、“女伶与名姬”等七大类,并在《引言》中感叹道:“历史知识的无涯,的确不是有涯的史家生命可真正追逐得到的!”。然而这种看法毕竟是来自今人的,明代的文人又是怎样看待女性的呢?或者说,在明代文人的女性观中,女性形象是如何构建的呢?很遗憾,笔者在考察了若干史料后发现,同时代的女性形象在文人的构建中——至少是文字构建中,被大大地简单化和类型化了。概而言之,在明代文人的笔下,女性形象主要集中为三种类型——贞女、才女和欲女。那么,他们如此构建自己的女性观,原因又是什么?

一 贞女书写:文人对于贞女传记的热衷

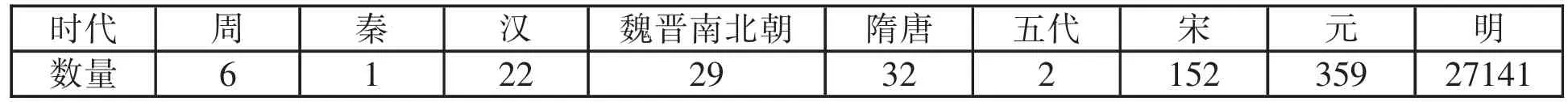

使用“贞女”这个名称,意在强调这些女性的品格特点是坚守贞节。明代的贞女数量,几乎超过了以往历代之和。董家遵先生曾统计过历代的节妇、烈女数目,列表如下②董先生所制原表包括清代,并统计了百分比,笔者引用时在体式上略有改动。原表见董著《中国古代婚姻研究》,广东人民出版社,1995年,第246页。:可以看到,明代的贞女数量之多,堪称骇人。当然,各个朝代的数量受其时间长短影响比较大,但其他存在时间相仿的朝代,其贞女数量甚至不及明朝的零头,这便很能说明问题。最主要的原因,自然与官方对于节烈的提倡有关。在官方意识形态的引导下,整个社会对于女性的角色与道德期望,都集中在“贞女”上。文人作为官方意识形态参与度最高的群体之一,其女性观的构建自然也深受此一影响。其最主要的表现,就是热衷于为贞女书写传记。

历代节妇数目比统计表

历代烈女数目统计表

历代对贞女记载最为权威的史料,为各朝史书的《列女传》。《明史·列女传》与之前最大的不同,是其纂修所采集的原始资料,来自明代文人私人著述的比例非常大。①关于《明史·列女传》的纂修过程,衣若兰《史学与性别:〈明史·列女传〉与明代女性史之建构》一书(山西教育出版社,2011年)中的第一章“文本成型:《明史·列女传》的纂修”有非常详实的考察。《明史·列女传》的资料主要有四个来源:明代历朝实录、私撰史籍笔记、地方文史志书和私人文集传记。这其中明代历朝实录和地方文史志书属于官方性质,私撰史籍笔记和私人文集传记则是私人自发撰写,相比而言,后者无疑更能客观地体现文人的女性观。

文人为女性写传,在唐宋时就有。一些著名文人,如唐代的柳宗元、韩愈、李翱、杜牧等,宋代的苏轼、王安石、黄庭坚、曾巩等,都为女性写过传记。但直到元代,文人为女性写传的风气还不很盛行;而到了明代,随着明人传记写作的兴起,女性传记的数量和品类也大大增加。而整个明代,文人的女性传记书写也有阶段性的变化。明中叶之前,文人为女性写传,主要集中于自己所熟悉、至少也是认识的人;传主的身份比较多样,而且很少为下层女性。而到了明中后期,文人所写的女性传记,逐渐集中于节妇、烈女等“贞女”上。很多情况下,作者与传主并不熟悉或认识,只是听闻其贞节表现,便毅然为之立传。与此相关,传主的身份也开始以下层女性为主。文人甚至形成了这样一种心理:正因为下层女性其声名不易显扬,所以更需要文人去为之作传。“后七子”之一的吴国伦(1524—1593)就曾说:

太史公常悲岩穴之士,名湮灭而不称。嗟乎!岩穴之士,犹有称者,而独处身泥垢,若所谓男而胥婢,女而妇奴,即有奇节,不得负青云之士以传,岂贱其人而羞称之乎?夫管仲父之举宁戚也以婢知,其诗周大夫有其婢贤,为能忍辱甘死以全其主父母,不可谓细行矣,曾不得少概见。至如翟家婢青,死其主女,其因主女见列,繇古及今,其不有所因而称者,又何可胜数乎?

吴国伦认为,那些身处下层、名声不显的女子,即便有贞节之行,也不易被人所知,正因为如此,才更有为她们作传的必要。在下文中,吴氏接着说:

夫八儿以人奴子,为人奴妇,至微贱矣。又年少质弱,即依违其舅姑,非有门阀可损、宝训可辱也,顾独视再适为污而甘死若饴,兹不凛凛丈夫女哉!彼以富人子而有文君,名人子而有文姬,岂得与八儿论贵贱哉!①[明]吴国伦:《四烈传并序》,《甔甀洞藁》卷四十四,明万历刻本。

“八儿”是里中一个以死节而抗拒再嫁的婢女,吴氏与她素不相识,只是听闻其事而已。值得注意的是,吴氏认为八儿虽微贱之极,但历史上非常有名的女性卓文君和蔡文姬却都无法和她相提并论,原因正是在“贞节”上她们不如八儿。吴氏在这里传达了一种观念:衡量一个女性的地位或名声,不是以其出身,而是以其德行。有德行的女子,哪怕身份微贱,也值得文人去为之立传,大书特书。这种观念的另一层面,则是文人所关注的女性的下层化。这可以说是中晚明时期文人女性观的一种新动向,体现出鲜明的时代特色。吴国伦为“八儿”写的这篇传记,被收入何乔远主编的《皇明文征》,这也说明吴氏的观点并非仅仅是个人的,而是时代的。

明代文人为贞女所写传记的体裁,主要有行状、墓志铭和直接以“某某传”为名的传记。其中行状通常是为长辈亲人所作;墓志铭最初是为有德行的上层妇女所作,明中后期则不局限于上层妇女,很多商人也花钱请文人为其妻、母作墓志铭。行状和墓志铭的共同点,是极力彰显传主的德行,如女德与妇道。很多传主的德行虽然本就值得称道,但鉴于这两种体裁常有“请托而作”的性质,所以也不排除在一定程度上有“溢美”的嫌疑。再一种体裁则是直接以“某某传”为名的传记。这类传记,有的题名写传主之本姓,如程敏政的《邹氏传》;有的冠以夫名,如黄仲则的《蔡本澄妻戴氏清列传》、《欧茂仁妻胡氏列传》;更多的则在题名中直接点明传主的“贞女”品质,如节妇传、烈妇传、贞女传等。关于这种传记的特点,我们试举几篇为例:

归有光《陶节妇传》(节选):

陶节妇方氏,昆山人,陶子舸之妻。归陶氏期年而子舸死,妇悲哀欲自经。或责以姑在,因俛默久之。遂不复言死,而事姑日谨。……已而姑病痢六十余,日昼夜不去侧。时尚秋暑,秽不可闻,常取中裙厕牏,自浣洒之。家人有顾而吐,妇曰:“果臭耶?吾日在侧诚不自觉然,闻病人溺臭可得生,因自喜。”及姑病日殆,度不可起,先悲哭不食者五日。姑死,含殓毕……顷之入室,屑金和水服之,不死。欲投井,井口隘不能下。夜二鼓,呼小婢随行,至舍西,绐婢还,自投水……既死,家人得其尸,以面没水,色如生。②[明]归有光:《陶节妇传》,《震川先生集》卷二十七,四部丛刊景清康熙本。

李东阳《乔烈妇传》(节选):

烈妇高氏者,工部侍郎乐平乔公讳毅之侧室也。公夫人王氏既卒,高事公谨。公遘疾,汤药必躬视,日不甘食,夜不就寝。毎稽颡于天,祈以身代公。疾革,顾谓之曰:“吾殆不起,吾子孙必克自立,独汝年少,又无子,奈何?”高泣曰:“公脱不讳,妾固当死从公地下耳。”公卒,哀毁殊甚,引绳欲自经,为家人所掣,不得死。乃取平生华饰,投诸火,示无生意。于是防者日严。公子兵部郎中凤扶柩归,高抵家悲号益甚,闻者怆恻。竟以间缢死柩旁,年三十有三。③[明]李东阳:《乔烈妇传》,《怀麓堂集》卷三十六文稿十六,文渊阁四库全书本。

吴国伦《林贞女传》(节选):

贞女名莱,闽县林参政允中子。参政初为东莱文学官,生女其廨,因名。后参政登进士,与长乐陈中丞并仕浙江。中丞因以其仲子长源聘女也,许之,时男女俱五岁。暨参政守南安时,则女已涉《孝经》、《列女传》、《内则》诸书,而其性又柔惠有志操,动如成人,父母独怜爱之。……亡何,长源病卒矣。女闻之惊痛不自胜,徐解簪易服,诣其家祠,断发以自誓曰:“妾不幸不得为陈氏儿,捧匜盥。窃愿从地下事之……”与其父诀曰:“舅氏所不忍于儿者,死耳。乃儿初以死誓,冥冥者知之,而辄负之,虽生之谓何!儿今下报冥冥者矣。”语讫遂闭合,绝饮食者七日,呕血死。①[明]吴国伦:《林贞女传》,《甔甀洞藁》卷四十四,明万历刻本。

这三篇分别以“节妇”、“烈妇”、“贞女”为名的女性传记,名曰“传”,实际上是从一位女性的一生中抽取掉其他内容,只保留了其贞节之行。衣若兰教授在《史学与性别:〈明史·列女传〉与明代女性史之建构》中评论此类贞女传记说:

这样直接以妇德题于篇名,明显地将女性的一生与个性,极度地浓缩成题旨所欲凸显的某一面貌,忽略女性生命中许多细节。这些女主人翁就如同被脸谱化一般,往往呈现出单一的特质。而这些明白标示传主特征的女性传记,也就更符合教化系谱内着重节烈贤孝女性特质的需求。②衣若兰:《史学与性别:〈明史·列女传〉与明代女性史之建构》,山西教育出版社,2011年,第163~164页。

与行状和墓志铭相比,以“某某传”为名的女性传记可能会少一些刻意的“溢美”成分,但在“脸谱化”的描写与对贞节特质的片面凸显上,这三种体裁都是相似的。这既是“教化系谱内着重节烈贤孝女性特质的需求”,同时对于文人群体来说,也是他们女性观之构建的重要方面。

那么,文人为什么会以贞女来构建自己的女性观呢?或者说,文人群体热衷于贞女书写的动机是什么呢?最主要的原因,是他们认为自己所承担的史家的责任和名教的使命。为一位姓薛的节妇写作小传的文人陆简(1442—1495)说:

君子曰:夫妇万化之原,以有节义为之大闲也。三代教弛,大德或踰,为斯世者忧之,汲汲焉求。得夫人以风励有众节妇,□今求之而不得者耶!曷旌典之尚阙,俾善化之弗宣,余承乏史氏,彰善罚恶之事,所宜与闻,聊为图存其略,以质诸良有司。③[明]陆简:《薛节妇小传》,《龙皋文稿》卷十九,明嘉靖元年杨鑨刻本。

另一位文人罗钦顺(1465—1547)叙述自己为萧孺人写作《节孝堂记》的原因时也说:

余也非才,猥以风教为职事,有关风化者,采录表章,固其分也。矧日旦之情,图所以光昭其母氏之大德者,甚惓惓乎,故不辞而为之记。④[明]罗钦顺:《节孝堂记》,《整庵存稿》卷二,文渊阁四库全书本。

有明一代,文人为贞女撰写的各类传记,多数是出于此种动机。而且在此动机基础上,文人群体内部的互相唱和和模仿,又为此风气的进一步兴盛提供了动力,正如明人章懋所说:“好事者闻之为传其事,而荐身能言之士又从而歌咏焉,盖亦秉彝好德之良心有不能已者。”①[明]章懋:《吴节妇诗序》,《枫山集》卷四,文渊阁四库全书本。

明代文人女性观中对贞女的推崇,也反映在叙事文学对女性形象的塑造上。最为典型的一个例子,就是小说或戏曲中对“水贼占妻型”故事的结局处理。这一母题对失身于盗的女主人公来说,存在着一个道德上的困境——如何面对贞节问题。因此,对女主人公结局的处理方式,便能反映出不同时代文人对女性的道德期许。刘勇强先生指出:“在水贼占妻(女)型故事中,元代大体处理为大团圆结局,而明代以后则往往安排女主人公自尽。其原因恐怕与理学影响的日益扩大有关。”②刘勇强:《历史与文本的共生互动——以“水贼占妻(女)型”和“万里寻亲型”为中心》,《文学遗产》2000年第3期。而以明代文人所写的贞女传记为基本素材来源的《明史·列女传》中,有大约80%的女子都以“死节”为人生结局③这一统计数据见衣若兰:《史学与性别:〈明史·列女传〉与明代女性史之建构》,第97页。,这充分说明:明代文人十分重视女性的贞节,在他们女性观的建构中,贞女形象占了比较重要的地位。

二 才女品评:文人对于女性文集的编纂

文人何以称为文人?盖与文学相关焉。因此,讨论明代文人的女性观,便不能不考虑到:由于自身的文学属性,文人在看待女性时,怎样看待其文学创作?我们在上文刚刚讨论了明代文人对女性“贞节”的重视,贞节者,德也。明代文人对女性之德的重视,是超过之前任何时期的;但按照理学家的女性观,女子无才便是德,女子的德与才,似乎又是相冲突的。那么,这一问题反映到明代文人女性观的构建中,又是怎样的呢?一个毋庸置疑的事实是,长久以来,文学的话语权一直掌握在男性手中,我们看历代的文学作品其作者绝大多数为男性便可知道。但这并不等于女性就缺乏文学创作的才能,历史上著名的女诗(词)人如蔡文姬、李清照,她们便是当之无愧的第一流的作者。即便是文学史很少涉及的青楼中,也多有能诗善文的女子,她们的文采往往令那些“名士”、“才子”们汗颜。那么,为什么女性的文学创作不被重视呢?最主要的原因,恐怕是在男权社会中,男性对女性的角色期望一直是重“德”不重“才”吧!这种情况,会对女性的“才”的发挥(最主要的自然是文学创作)产生两种影响:第一,不去创作;第二,创作了然而不被重视,因此也无法保留下来。因此,我们今天所能见到的古代女性作品(尤其是那些不出名的)便难能可贵了。这也启示我们,在难以用实例去考察女性文学创作被抑制的情况下,不妨反过来去看,考察各个时期所流传下来的女性作品(集)。因为它们绝大多数是男性为之编纂、出版的,这些集子的数量,直接反映了男性对女子之“才”的肯定程度。

胡文楷先生曾穷数十年之功,撰写了《历代妇女著作考》④胡文楷:《历代妇女著作考》,上海古籍出版社,1985年。。根据胡先生的统计,明代之前保留下来的女性作品总集不足十部,而仅有明一代,女性作品总集就达四十四部⑤这其中,有个别总集的编纂跨越明清两代,如钱谦益所编《列朝诗集小传·香奁集》和周之标所编《女中七才子兰咳集》。但只要是从明代开始有意为此女性作家搜集、整理总集,便可视为明代文人对她的重视,因此也可作为明代的女性作品总集。。除此之外,明代还有三百余位女性有自刻文集,这些文集的审定、编辑、刻印,很大一部分其实不是她们自己亲手操办的,而是有男性文人参与其中。当然,时代越久远,保存下来的作品越少,明代之前的女性作品总集数量稀少,与此有一定的原因。但无论如何,明代的这一数目为之前所有的四倍还多,这本身即说明了明代文人对女性之才的空前重视,何况还有众多的文人参与到女性别集的编纂中。与对女性之才的重视相关的,便是文人对“才女”这一女性形象的推崇。笔者相信,文人对才女之诗文的称赏,绝对不仅仅是出于文学层面的原因,其中也有对这一类型的女性本身的喜爱。以下我们就以明代文人对女性作品总集的编纂为切入点,来考察“才女”这一形象在他们女性观中的构建。

女性作品总集所收录的作品,有的混杂了历代和当代,有的则全部来自当代。这些女性作者的身份也不一样,有的是名门闺秀,有的是后妃宫女,有的则是妓女伶人。那么在编排上怎么处理呢?如果单纯以才女之“才”为标准的话,应该按照诗文的艺术水平,如同钟嵘《诗品》那样。但我们看明代文人的编选体例,通常却并非如此。以郦琥编纂的《彤管遗编》为例,他在凡例中对分类标准的说明是:

“学行俱优者载诸位首简”,“德行未甚显著,而仅优于文者,纪于后集,世系亦不敢紊焉”,“行劣学优以年次续焉,虽后妃公主,亦不得与民间妇人有德者同一类也”,“嬖妾文妓,别为一集,然中有贤行者,升附于前后集之末,以为后世修行者劝”。①[明]郦琥编:《姑苏新刻彤管遗编》,北京出版社,2000年,第2~3页。

再如胡文焕编纂的《新刻彤管摘奇》,其编排体例为:

才德并茂,列入前集,文优于行,列入后集,学富行污,列入续集,仙道列入附集,侍姬文妓列入别集。②[明]胡文焕编:《新刻彤管摘奇》,明万历刻本。

从以上两部总集的编者对体例的说明中,我们可以得到这样的信息:第一,作品能够被选入到总集中的,其作者毫无疑问都是才女。但她们的“才”并不是唯一标准,甚至不是最高标准。文人们最为推崇的,是那些“才德并茂”的女子。如果一个才女“学富行污”,那么她的形象便大打折扣。第二,才女的出身并不起决定作用,郦琥说得很明确,即便是后妃公主,若“行劣学优”,也“不得与民间妇人有德者同一类也”。这一标准使得许多身份并不显赫的才女得到了关注,也是明代文人对女性的关注发生阶层下移的表现。在上文中,我们讨论了明代文人对于“贞女”形象的推崇,这种对女性之“德”的重视,与《彤管遗编》、《新刻彤管摘奇》的编者们对才女“才德并茂”的肯定实际上是一致的。我们看吴国伦评论贞女八儿的话,“彼以富人子而有文君,名人子而有文姬,岂得与八儿论贵贱哉”,和郦琥的“行劣学优以年次续焉,虽后妃公主,亦不得与民间妇人有德者同一类也”是何等的相似!由此可见,明代中前期的文人,他们相对于前代文人的进步处,在于对女性之“才”的肯定,这比起理学家的“女子无才便是德”要进步得多;但同时这种对“才”的肯定又不是毫无条件的,他们要求女子在有“才”的同时,还要有“德”。明代著名才女叶小纨、叶小鸾之父叶绍袁的话便很有代表性:

丈夫有三不朽:立德,立功,立言;而妇人亦有三焉:德也,才与色也,儿昭昭乎鼎千古矣。③[明]叶绍袁:《午梦堂集·序》,中华书局,1998年,第3页。

将女子的德、才、色等同于男子的“三不朽”,这在女性观上是很大的进步;然而在这女子的“三不朽”中,毕竟还有主次的顺序,德始终是第一位的,其次才是才与色。这种充分肯定才女之“才”,但同时又约之以“德”的女性观,正是明代文人对才女形象的接受特点。

但时至晚明,这种“才德并茂”的才女观也受到了新兴思想的挑战。先是李贽作书论女性之才曰:

余窃谓欲论见之长短者当如此,不可止以妇人之见为见短也。故谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女人之见尽短,又岂可乎?①[明]李贽:《答以女人学道为见短书》,《焚书·续焚书》,中华书局,2011年,第131页。

单从字面上看,李贽只是论女子之才未必低于男子,并没有超出上文所说的叶绍袁等人的观念;但李贽这番话,是在一封名曰《答以女人学道为见短书》的信里。在很多人眼中,女人学道不但是见识长短的问题,还涉及品德问题,与女性应有的贞节相违背。李贽则认为女子以才为能,不必以世人所谓之女德来衡量。他本人便公然招收女弟子,因此也被视为名教罪人。李贽在信中为女人学道辩护,只论其才而不论其德,这本身就很能说明他的才女观。这种论才不论德的才女观,也体现在晚明几种女性作品总集的编选中。郑文昂于泰昌元年编纂《古今名媛汇诗》,明确说明其编选标准是:

单凭文辞之佳丽,不论德行之淫贞。稽之往古,迄于昭代。凡宫闺闾巷、鬼怪神仙、女冠娼妓、婢妾之属皆为平等,不定品格,不直高低,但以五七言古今体分为门类。②[明]郑文昂编:《古今名媛汇诗·凡例》,四库全书存目丛书集部第383册,齐鲁书社,1997年。

与此类似的还有刻于崇祯元年的《古今女史》,编者赵世杰对郦琥所编纂的《彤管遗编》大为不满,认为赵过于注重女德,他在凡例中称:

郦氏向刻《彤管遗编》,博览家竞相传尚。固虽羼有记载,而评骘未精,乌足以穷闺阁之蕴。不佞稽遐搜近,悉为编次。仅取文词艳丽,而德行之纯疵所不计也。③[明]赵世杰编:《古今女史·凡例》,明崇祯元年刊本。

“单凭文辞之佳丽,不论德行之淫贞”和“仅取文词艳丽,而德行之纯疵所不计也”,相对于此前文人所推崇的才女标准“才德并茂”,甚至“德重于才”,是多么大的反动!以郑文昂和赵世杰为代表的一些晚明文人,他们的才女观只有一个标准,那就是“才”,有无德行完全不必考虑。这种对才女的评判标准,很明显是针对之前的文人而来。或许他们的说法有矫枉过正之处,但确实代表着晚明思潮影响下文人才女观的一种新动向。

对“才德并茂”、“德重于才”和“重才不重德”两种截然相反的才女观进行折中的,是明末清初的文坛巨擘钱谦益。他所编的《列朝诗集》中,闰集为专门收录女性作品的《香奁集》。在编排次序上,上集为皇室及受到朝廷旌表的女性,中集为一般贵族女性,下集为妓女,这样分显然是根据身份和德行。但在选诗数量上,入选最多的却是草衣道人王微(61首)、景翩翩(52首)、周文(20首)、杨宛(19首)。这四人都曾沦落风尘,身份可谓卑贱,也不以德行著称,却得到了钱氏的青眼。钱谦益本人并不是一个特别注重传统礼法的人,他以正妻之规格迎娶名妓柳如是,便大为名教中人所诟病。因此他的才女观,或许与郑文昂、赵世杰等人比较接近。但编选《香奁集》时,他却没有采用郑、赵二人那种比较极端的方式,而是采用了折中主义,这或许也体现了晚明一类文人关于才女观的微妙心理。

三 欲女窥视:文人对于异性情色的关注

在明代文人女性观的构建中,贞女观和才女观都属于公共生活领域的情怀,因此不论是对贞女还是才女的推崇,文人都可以堂而皇之地讨论,充分表达自己的观点。但文人的女性观,同时也有私生活领域的情怀,那便是对欲女形象的关注。所谓欲女,指的是在其身上散发出强烈情欲的女子形象,与思春女、荡妇比较相似。但这种情欲,又并非完全是放荡的、不道德的,它有时只是一种正常的生理诉求。更为重要的是,文人女性观中的欲女形象,通常并不像贞女、才女那样是现实女性形象的如实反映,而是文人在自己的意识中构建出来的。正因为它属于私生活领域的情怀,在大多数情况下,文人对它的关注是私密的、不张扬的,因此笔者将这种心理称为“欲女窥视”。此种心理,可用明代在文人群体中广泛流传的一句话来进行解读。冯梦龙在《挂枝儿》私部一卷《耐心》后的评语中,引用江盈科的话说:

《雪涛阁外集》云:“妻不如妾,妾不如婢,婢不如妓,妓不如偷,偷得着不如偷不着。”此语非深于情者不能道。“耐着心儿守”,妙处正在阿堵。①周玉波、陈书录编:《明代民歌集》,南京师范大学出版社,2009年,第221页。

这句话的另一个版本,是孙继芳《矶园稗史》卷一中所说的:

俗有一言:“妻不如妾,妾不如偷,偷不如想。”留此外间弄之,不愈于家之乐乎?②[明]孙继芳:《矶园稗史》卷一,涵芬楼秘笈景旧钞本。

江晓原教授在《云雨》一书中从“性张力”的视角对明代文人对于色情文艺的兴趣进行了分析。但文人的这种“欲女窥视”的心理,单凭“性张力”并不能解释得很彻底。其中重要的一点就是:若仅仅着眼于“性张力”的缓释,那么“妾”、“婢”、“妓”、“偷”便已经足够了,为什么要强调“偷得着不如偷不着”、“偷不如想”呢?“偷不着”和“想”,必然受性心理所驱使,但其最终目的,却不在于发生性关系。按此心理,有时“意淫”所获得的满足感,甚至大于真正的“行淫”,这可以说是人性中一种比较复杂的存在吧。而按照这种分析来看待明代文人对于艳情小说、春宫图和色情民歌的兴趣,或许能够得到“性张力”角度之外的发现。

我们注意到,今天人们所定义的明代色情小说,比如《金瓶梅词话》、《如意君传》、《绣榻野史》、《僧尼孽海》等,在当时无论是作者还是评论者,通常都不承认其“宣淫”,反而却赋予其“教化”的性质。最典型的就是《金瓶梅词话》,欣欣子在《金瓶梅词话序》中说:

吾友笑笑生为此,爰罄平日所蕴者著斯传,凡一百回。其中语句新奇,脍炙人口,无非明人伦,戒淫奔,分淑慝,化善恶,知盛衰消长之机,取报应轮回之事,如在目前始终;如脉络贯通,如万系迎风而不乱也。……其他关系世道风化,惩戒善恶,涤虑洗心,不无小补。③[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,陶慕宁校注,人民文学出版社,2008年,第2页。

东吴弄珠客在《金瓶梅序》中说:

借西门庆以描画世之大净,应伯爵以描画世之小丑,诸淫妇以描画世之丑婆、净婆,令人读之汗下。盖为世戒,非为世劝也。余尝曰:读《金瓶梅》而生怜悯心者,菩萨也;生畏惧心者,君子也;生欢喜心者,小人也;生效法心者,乃禽兽耳。……若有人识得此意,方许他读《金瓶梅》也。不然,石公(笔者按:即袁宏道)几为导淫宣欲之尤矣。奉劝世人,勿为西门之后车可也。①[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第4页。

作者兰陵笑笑生在回目之前,也以“酒、色、财、气”四首诗来强调此书的教化性质,其中《色》这首诗为:

休爱绿鬓美朱颜,少贪红粉翠花钿。损身害命多娇态,倾国倾城色更鲜。莫恋此,养丹田。人能寡欲寿长年。从今罢却闲风月,纸帐梅花独自眠。②[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第6页。

但就《金瓶梅词话》来说,作者和评论者所明确表达的思想,往往不是其真正的倾向。吴存存教授说得好:

所有这些其实往往多是浮在小说表面的说教,它们与小说的内在思想很难获得一致,有时甚至是相悖的。事实上,《金瓶梅》中始终充盈着对性、性能力、性器官的狂热崇拜。说教在书中只不过是作者借正统道德观以障人耳目的幌子,是外在的;而性的崇拜是作品的血肉所在、生命所在,它是内在的……我认为清代那些主张禁毁《金瓶梅》的卫道士们往往比那些苦心经营而把此书捧为“寓教化之真义及苦孝之苦心”的批评家如张竹坡等更能触及小说的本质。③吴存存:《明清社会性爱风气》,人民文学出版社,2000年,第94页。

笔者赞同吴教授的观点,并且进一步认为,《金瓶梅词话》一书甫出,便在文人圈子中受到了高度的欢迎,这固然是因为此书描摹人情极为高妙,但也不可排除文人的那种“欲女窥视”心理。袁宏道在给董其昌的信中说:

金瓶梅从何得来?伏枕略观,云霞满纸,胜于枚生《七发》多矣。后段在何处?抄竟当于何处倒换?幸一的示。④[明]袁中道:《珂雪斋集》(中),钱伯城点校,上海古籍出版社,1989年,第289页。

中郎所谓的“云霞满纸”,难道仅仅是评论其文采吗?我们联系中郎中年对于情欲的肯定和狭邪行为,很难否认其中没有对那些欲女形象和色情描写的阅读快感。这么说可能有些“以小人之心度君子之腹”,但沈德符《万历野获编》卷二十五关于《金瓶梅》的另一则记载,则可证这种揣测并非毫无根据:

袁中郎《觞政》以《金瓶梅》配《水浒传》为外典,予恨未得见。丙午遇中郎京邸,问曾有全帙否?……因与借抄挈归。吴友冯犹龙见之惊喜,怂恿书坊,以重价购刻。马仲良时榷吴关,亦劝予应梓人之求,可以疗饥。予曰:“此等书必遂有人板行。但一刻则家传户到,坏人心术,他日阎罗究诘始祸,何辞置对!吾岂以刀锥博泥犁哉?”①[明]沈德符:《万历野获编》,中华书局,2007年,第652页。

这段话的关键之处为马仲良评论《金瓶梅》的“可以疗饥”。从表面意思上看,马氏说的是刊刻《金瓶梅》必然能够大卖,由此可以大赚一笔;但他为什么会对这本书的市场前景如此有信心呢?答案便是文人对于情色的窥视心理。相比欣欣子和东吴弄珠客的欲盖弥彰来,还是沈德符的态度比较老实,他认为此书一旦传播,则“家传户到,坏人心术”,这即是承认《金瓶梅》是一部色情小说。要知道,袁宏道、董其昌、冯梦龙等人,都惯于冶游,绝对不存在什么“性压抑”或情欲无处发泄的问题;那么他们如此热衷于《金瓶梅》的原因是什么呢?这便是笔者在上文所说的“欲女窥视”心理,也就是“有时‘意淫’所获得的满足感,甚至大于真正的‘行淫’”。

值得注意的,还有那些赋予色情小说以“教化”性质的文人。笔者并不否认他们其中有沈德符这样虔诚的卫道者,但问题是:如果真是为“教化”着想,就应当和沈氏一样,拒绝传播。但他们一面为对《金瓶梅词话》等色情小说大为倾心,一面却又打起“惩戒善恶,涤虑洗心”的幌子,为自己对情色的关注寻找一个堂而皇之的理由。这种心理,不正是“窥视”吗?“窥视”之“窥”字,正说明这种关注不是理直气壮的,是心有所欲而又有所顾忌,这正是明代文人女性观构建中的“欲女观”的心理所本。文人对春宫图的关注也与此类似。明代春宫图在文人士大夫群体中的流行,中外学者已有非常详尽的研究。②可以参看刘达临的《中国古代性文化》(宁夏人民出版社,2003年)和荷兰学者高罗佩的《中国古代房内考》(上海人民出版社,1990年)、《秘戏图考》(广东人民出版社,2005年)等书。春宫图在传播上最大的特点,为它是私密性质的、不宜公开的,那些春宫画册的阅读场合,多数都在床帏之中,甚至有些春宫图本身就被画在一些私密的物件里。因此,对于春宫图的阅读,用“窥视”一词最合适不过了。春宫图的用途,多数情况下是男女同观,以起到催情助兴的作用(如同《肉蒲团》中未央生和玉香那样);但是相当多的证据表明,这些春宫图也经常被男性单独观看。男性观看春宫图,感兴趣的自然不是图中的同性,而是为了满足对女性人体的一种窥视欲。

另一种经常被明代文人借以满足“欲女窥视”心理的色情文艺,是民歌中的情歌。当然,这些情歌并非全部都是色情的,但其中涉及色情的,其描写却丝毫不逊色于《金瓶梅词话》、《绣榻野史》等。笔者所谓的“不逊色”,不是指描写的细致程度。民歌由于其体式的限制,永远无法像小说那样去具体地描写一次性事的过程,它的文字是高度浓缩的,因此其中的性描写也是片段式或画面式的——但这恰恰是它所吸引文人的地方。比如《风月词珍》中的两首《时兴桐城山歌》:

一盏灯儿红悠悠,郎脱衣裳我除头。银钩挂起销金帐,狮子□花滚绣球,枯树盘根在里头。

月儿湾湾贴着天,牙梳湾湾掠鬓边。手儿湾湾搂郎颈,小脚儿弯弯搭郎肩。颠,好似推车上小山。③周玉波、陈书录编:《明代民歌集》,南京师范大学出版社,2009年,第131页。

再如冯梦龙所辑《山歌》卷二“私情四句”中的一首《立秋》:

热天过子不觉咦立秋,姐儿来个红罗帐里做风流。一双白腿扛来郎肩上,就像横塘人掮藕上苏州。①周玉波、陈书录编:《明代民歌集》,第310页。

像这几首民歌,都涉及性描写;但这种性描写,很明显是“民歌式”的,而不是“小说式”的。对于文人来讲,或许这种“民歌式”的韵味反而更能引起他们的遐想和情思。民歌中的此类情歌,最大的特点是女主人公形象的凸显。首先,其叙述口吻是女子的,阅读此类民歌,仿佛是一个充满欲望的女子,以私语的方式对读者描绘本应是极端私密的性事,这种阅读体验对文人来说,尤其符合其“欲女窥视”的心理。其次,此类民歌中同时具有男主人公和女主人公,但是在表达的效果上,女主人公的形象被凸显了,而同时男主人公的形象被隐去了。当文人在阅读这些民歌时,他所关注的,或者说留下印象的,是“枯树盘根在里头”、“一双白腿扛来郎肩上”的女主人公,至于里面的那个“郎”是怎样的,文人通常不会有兴趣。

这种充满着别样情调的色情民歌,并非到了晚明才有。在明代中前期的民歌中,也能看到此类作品,只不过不如晚期程度那么大罢了。明代的许多文人,如李梦阳、李开先等,他们对民歌的态度是“二分法”,即推崇其“真”、“情”的表达方式,而鄙弃其“淫艳亵狎”的内容。那么,笔者要“以小人之心度君子之腹”一下了:既然《金瓶梅词话》的评论者在欣赏其内容的同时,又要打出“道德教化”的幌子;那些对民歌淫荡的内容口诛笔伐的文人们,会不会也存在这样一种心理——他们私下里其实对“一双白腿扛来郎肩上”这类内容很感兴趣,但表面上却还是板起一张道学家的面孔。笔者这样说,已经类似于鲁迅先生所说的“不惮以最坏的恶意揣测中国人”了,幸识者勿罪于我。但清初文人钮琇所记录的一则故事,却也传达出类似的信息:

熊公廷弼当督学江南时,试卷皆亲自批阅……吾吴冯梦龙亦其门下士也。梦龙文多游戏,《挂枝儿》小曲与《叶子新斗谱》皆其所撰,浮薄子弟,靡然倾动,至有覆家破产者。其父兄群起讦之,事不可解。适熊公在告,梦龙泛舟西江,求解于熊。相见之,顷,熊忽问曰:“海内盛传冯生《挂枝儿》曲,曾携一二册以惠老夫乎?”②[清]钮琇:《觚剩》,南炳文、傅贵久点校,上海古籍出版社,1986年,第195页。

熊廷弼明知冯梦龙所辑的《挂枝儿》中多色情民歌,却还是向冯索要,其感兴趣的是什么,不问而知。连熊廷弼这种“性刚负气”、有操守的士大夫尚未能免俗,何况普通文人乎?

总之,笔者认为,在明代文人女性观的构建中,贞女、才女和欲女这三种女性形象构成了其主要内容。这其中,贞女和才女关涉到文人公共生活领域的情怀,而欲女则主要关涉到文人私生活领域的情怀。忽视了这三类女性形象中的任何一类,都不能客观、全面地了解明代文人的女性观。当然,实际情形可能远比这样类型化的划分来得复杂,但从纷繁的史料中作出概括的分析,这样的结论似乎也并不偏颇。需要强调的是,文人“欲女窥视”的这种心理,并不能等同于道德沦丧,它只是人性中一个客观存在的方面,不仅古人,今人也是如此。因此,对明代文人之于色情文艺的空前关注,不宜轻易地作道德评判,而是要有一种“同情之了解”。

Virgins, Talented Women and Sluts——The Scholars’View towards Women in the Ming Dynasty

Xu Wenxiang

From the scholars’view towards women in the Ming dynasty, the female images used to be categorized into three types—virgins, talented women and sluts.First, the scholars in the Ming dynasty were keen on writing biographies of virgins.As the group of identified official ideology, their construction of view of women had a wider influence.Second, scholars in the Ming dynasty admired the female talent very much.Many scholars focused their work on collecting and publishing of the women’s works.What’s more, in the middle and late Ming dynasty, scholars experienced the process from equal importance of females’talent and virtue to the preference of talent to virtue.Third, in the private life, the scholars in the Ming dynasty were psychologically erotic, tending to peep at the sluts occasionally.Their hobbies about the pornographic stories, erotic pictures and porn folks songs were related to it profoundly.If we neglect any kind of the three types, we could not understand the scholars’view toward women in the Ming dynasty objectively and comprehensively.

Scholars in the Ming dynasty; Views toward Women; Virgins; Talented Women; Sluts

(徐文翔,安庆师范学院文学院讲师)