(早稻田大学 商学院,日本 东京169-8050)

一、发表《人的文学》的来龙去脉

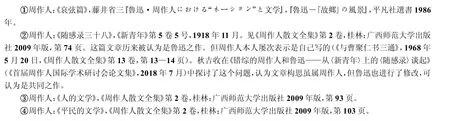

从1918 年夏天起,周作人开始在《新青年》上发表文章。在此之前撰写的都是翻译小品。他从《读武者小路君所作〈一个青年的梦〉》(《新青年》1918 年5 月)开始表达自己的想法。他在文中表示,明知说也没用,但觉得“知其不可而为之”。此后便开始《随感录》的执笔工作。由此亦可窥视其思想的变化。

二、《人的文学》的双层结构

(一)《人的文学》中的“灵肉一致”与蔼理斯的影响

诚如胡适所说,《人的文学》里最引人瞩目的是“灵肉一致”的理想。周作人为了摆脱传统价值观,提出新的“人”之定义,树立新的文学观念。其核心的“灵肉一致”观念,自然不只作为个体完结,而是需要作为参与社会的存在,阐明个体之间的关系。关于这一层,周作人自己也很清楚。《人的文学》在前段探讨作为个体的一面,中段探讨参与社会的个体之间的关系,后段探讨欧美文学与中国文学之间的人物描写之差异。后段虽因举例介绍具体内容而占去整篇字数的一半,但核心理论都集中在前段、中段。他在文中提示前段的讨论源自蔼理斯(Henry Havelock Ellis, 1859—1939,现译为“哈夫洛克·霭理士”,为与周作人原作一致,本文采用当时译名)的灵肉一致观,中段的论述则源自新村主义互助合作的社会观。下面梳理一下《人的文学》的双层结构。开头周作人如是说:

他以此观点展开论及欧洲文学中对“人”以及“女性”“儿童”的发现。他认为这些思想在中世纪欧洲以来虽早就存在,却一直未被正确认识,致使女性孩童都隶属于男性的统治。因中国也存在着同样的问题,故而他主张现在正是该直面和解决这一问题的时机。由此,周作人对“人”定义如下。

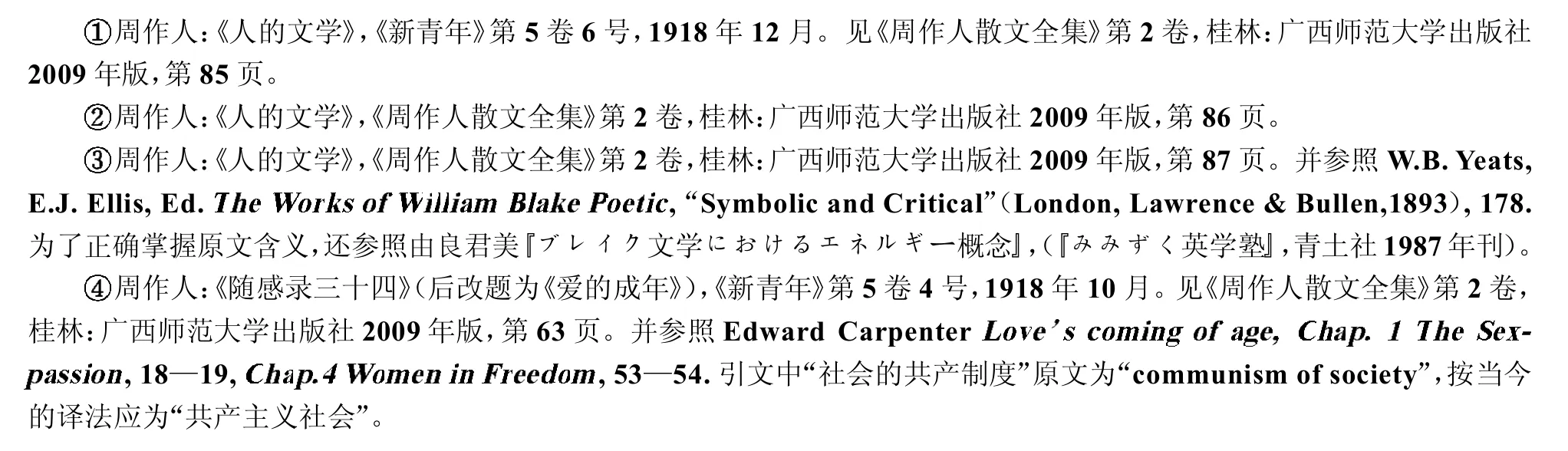

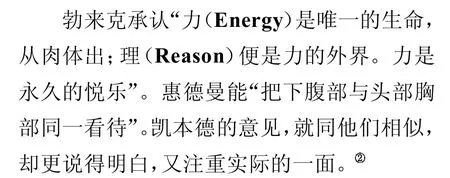

这段正是胡适所征引并高度评价的部分。周作人认为人体内部隐藏着与动物共通的“生活本能”,它本是“美的、善的”存在,而“应得完全满足”的。但人类已经在内部获得“内面生活”,故而比别的动物更为复杂高深,“有能够改造生活的力量”。他把“生活本能”称为“肉”,把“内面生活”称为“灵”,认为这便是“人的灵肉二重的生活”。他还进一步追溯了“灵”与“肉”各自的历史背景与文化渊源:“肉”代表兽性的遗传,而“灵”则代表神性的发端。灵与肉之间的二重矛盾对立,自古以来一直存在。直至英国近代诗人勃来克(William Blake,1757—1827,现译为“威廉·布莱克”,为与周作人原作一致,本文采用当时译名)才指出“灵肉本是一物的两面”。周作人认为诗篇《天国与地狱的结婚》中的以下段落,说得最好。

(一)人并无与灵魂分离的身体。因这所谓身体者,原止是五官所能见的一部分的灵魂。

(二)力是唯一的生命,是从身体发生的。理就是力的外面的界。

周认为这话虽然含有“神秘的气味”,但能说出“灵肉一致的要义”。众所周知,生前默默无闻的勃来克到了19 世纪末因被神秘主义诗人叶芝(W.B.Yeats, 1865—1939)发掘而受到了高度评价。从叶芝的眼中展现出来的勃来克的面貌自然带有神秘主义色彩。周作人虽然受到了勃来克的影响,但令其产生共鸣的主要是灵肉一致的理想,而这一影响却是经由蔼理斯的中介间接获得。从他发表《人的文学》两个月前所撰写的《随感录三十四》(1918年10 月)一文中,可以看出蔼理斯的影响。

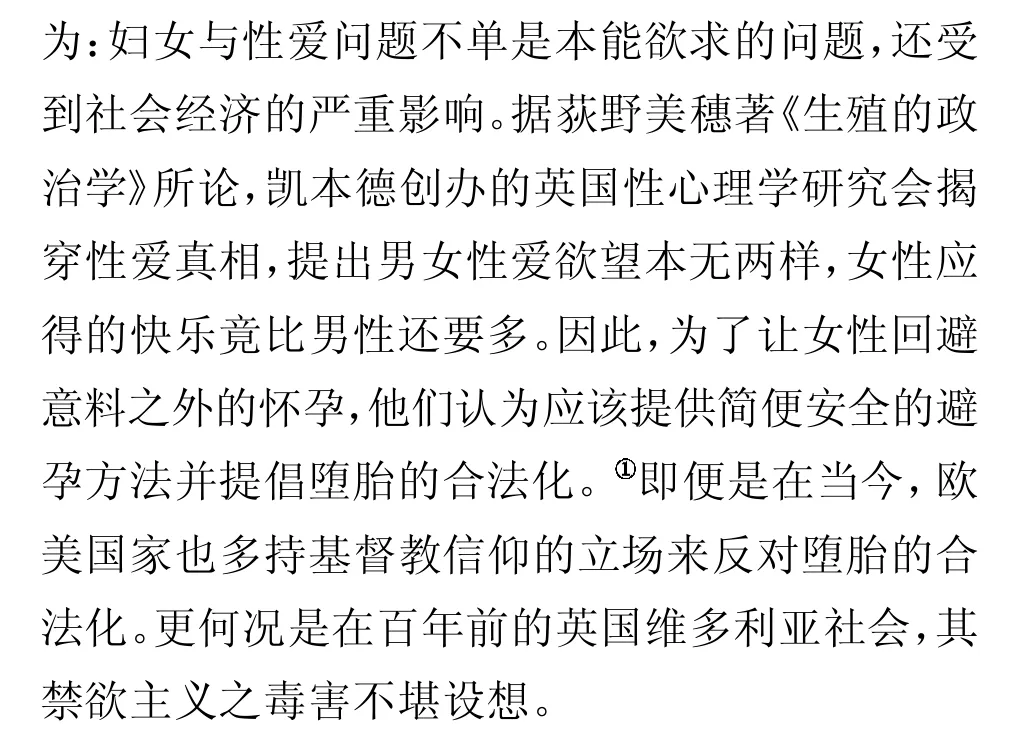

周作人在勃来克与蔼理斯的文章中也发现了与凯本德相似的看法。他将蔼理斯《新精神》(The New Sprit,1890 年)中论惠德曼的一节摘译出来,并在《随感录三十四》中如下解释灵肉一致的理想:

在此提到的勃来克的诗录自《魔鬼的声音》(“The Voice of the Devil”,《天国与地狱的结婚》的部分章节),与他在《人的文学》中引用的段落也完全一致。但查阅蔼理斯《新精神》的原文即可知:蔼理斯原来没有征引这一段,而录自《难忘的幻景》(“A Memorable Fancy”,《天国与地狱的结婚》的部分章节)。蔼理斯引用勃来克的诗句如下:

由此可知,周作人虽然没有改变蔼理斯的原意,但他并没有照抄蔼理斯的原文,而是亲自参照勃来克的《天国与地狱的结婚》,根据自己的理解选择勃来克的诗句。这一事实证明周作人并非只是照搬蔼理斯,也试图努力建立独到的见解。

表述虽有文白之别,但在此引用的诗句与《人的文学》《随感录三十四》中的引文也都保持一致。可以说周作人撰写《欧洲文学史》之际,逐渐酝酿出了五四时期他个人独有的文学理念。

(二)《人的文学》中的“人类主义”与“新村运动”

重新回到《人的文学》的文本。如上所述,周作人所提出的“灵肉一致”之理想是以个体为单位的观点。接着他提出共同社会的理想:

如此“利己”又能“利他”的主张亦可在周作人《日本的新村》(1919 年3 月)中找到。下文是周作人译自武者小路实笃《有关新村的小问答》(《新村的生活》,1918 年6 月)的片段。

对周作人来说,新村是一个否认暴力革命诞生的乌托邦。他深信:通过实现“各尽人力所及,取人事所需”的物质生活以及“以爱智信勇四事为基本道德”的道德生活,才使“人人能享自由真实的幸福生活”。他把这样的“人的理想生活”叫做人道主义。但这不是传统的慈善主义,而是“个人主义的人间本位主义”。

这段文章展现出武者小路独特的思维,虽然写得并非完全明白透彻,但能看出他对个人与人类之关系的独到见解。他所谓“人类的意志”的意思几近于人类社会的良心或是理想。

如上所述,周作人的《人的文学》在个体层面依据蔼理斯以及勃来克的灵肉一致论来主张灵肉一致,在共同社会与个体的关系方面则以武者小路的相互互助论为理想。《人的文学》的后半部分主要根据这两重理想来具体讨论个别文学作品。此时采用的标准就是“人性”与否。

他还认为“非人的”文学往往容易被误解,中国的《肉蒲团》是“非人的文学”,而俄国库普林的《坑》是描写娼妓生活的“人的文学”。他认为其区别在于:

周作人在此反复使用“非人的生活”与“人的生活”。其实这些表述都来自武者小路《新村生活》。周作人翻译《新村生活》时,把武者小路的“人間らしい生活(意译:有人性的生活)”翻译成“人的生活”。还有“无法过人的生活”这一节翻译成“非人的生活”。

如上所述,《人的文学》不是讨论文学固有的问题,而是探讨文学该如何描写“人”的形象。特别重要的是,提出以灵肉一致与相互扶助为核心理想的观点,从而旗帜鲜明地举起人道主义的大旗。此理念可能是留日时期的周作人第一次遇见赤脚的日本女性而萌发,在日本桥丸善书店邂逅蔼理斯以后逐渐发展而成。周作人一直渴望灵肉一致的世界,希望摆脱儒教禁欲主义的束缚。在武者小路影响下酝酿而成的相互扶助论难免太抽象而且脆弱。武者小路躬行实践,牺牲身份以及财产,建立新村以示自己的觉悟,引起相当大的反响。而周作人则只能以广泛的读书替代躬行实践。虽然新村运动最终未能在中国生根发芽,但周作人的理论贡献不容忽视。《平民的文学》里提出的“普遍与真挚”可以说是对新村主义概念的一种发展。

三、《平民的文学》中托尔斯泰的影响

《人的文学》决定改在《新青年》上发表之后,周作人为《每周评论》写了《平民的文学》(1918 年12 月)。如此机缘足以说明此文的作用,在于弥补“人类主义”理论的遗憾。

在《平民的文学》开头,周作人首先提醒读者:“我们说贵族的平民的,并非说这种文学是专做给贵族或平民看,专讲贵族或平民的生活,或是贵族或平民自己做的”。之后说明两者的区别:

当时周作人没有能力阅读俄文原版,故而只能阅读英文译本。为了进一步了解“普遍”与“真挚”的原意,在此与英文进行对照核实。引文来自原著《什么是艺术》的第16 章,托氏在讨论“普遍的艺术”(universal art)的同时,作为反例,他批判波德莱尔(Baudelaire)、魏尔伦(Verlaine)等颓废派诗人,认为是“坏艺术”(bad art)。在此托氏根据《约翰福音书》里的“神人合一”概念,提出艺术的普遍性。由此可知托氏深信只有基督教的艺术可以联合所有的人,非基督教的艺术难免受到限制。基督教在亚洲并不那么普遍的情况自不待言,周作人在《平民的文学》里虽然提到“普遍”,但回避提出宗教问题,导致“普遍”的含义变得模糊不清。

他在《圣书与中国文学》中还摘译了安特来夫(安德列耶夫)的话。这也可以算是弥补理论不足的努力。

周作人为了强调“普遍”与“真挚”的概念,介绍安特来夫的文学主张。但与托尔斯泰相比,安特来夫纯粹追求互相理解,在一定程度上冲淡了宗教色彩。尽管“普遍”与“真挚”或“理解”,作为文学运动上的理念难免过于抽象,但对于并不信仰基督教的周作人而言,应该是更容易接受的。

此后周作人仍不懈努力追求通过文学实现“神人的合一”、“人们相互的合一”。最终,他找到一条可行之路——以想象为媒介的神秘主义。

四、以想象(imagination)救济灵魂——走近神秘主义

目前无法确定周作人何时开始关注神秘主义,但在《欧洲文学史》《圣书与中国文学》中均有涉及。他解释神秘主义是源自“二希”:古代希腊思想(倾向于“肉”的,享乐主义)衍生而来的“新柏拉图主义”与由古代希伯思想衍生而来的“基督教的神秘主义”。严格来讲,对神秘主义下定义并不简单,周作人掌握的神秘主义的历史背景,基本源自斯布勤《英文学上的神秘主义》(C·Spurgeon,1913 年)的叙述。

从当代研究勃来克的观点来看,相比于和神秘主义联系起来理解,更重视将其与从属于英国清教徒革命(第一次,1642—1660 年)里崛起的反律法论派(anti-nomianism)的“激进者”(Ranters)联系起来。关于这个所谓“激进者”(Ranters)的宗旨,莫尔顿(英国,A. L. Morton)在《永远的福音:勃来克思想的源泉研究》中说:

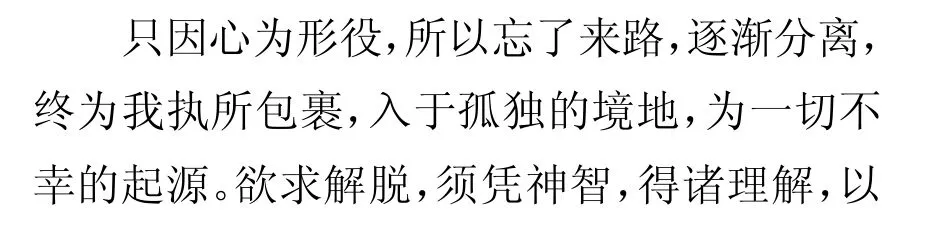

《人的文学》发表一年之后,周作人在《勃来克的诗》(1920 年2 月)中较为全面地描绘出勃来克的思想特征。这篇论文原题为《英国诗人勃来克的思想》(《少年中国》第1 卷8 期),可见他原来注重思想方面的介绍。论文开头他就指出:勃来克“是个诗人,又是画家,又是神秘的宗教家。他的艺术是以神秘思想为本,用了诗与画,来作表现的器具”。随后说明欧洲神秘主义的渊源是古代希腊哲学家普罗提诺所著《九章集》(Enneades),并依据该书来解释神秘主义的中心思想。

在《圣书与中国文学》里说明文学的起源来自宗教,他所向往的境地是与宗教一样“神人合一”、“无我无间”的体验。他在《勃来克的诗》里也指出“物我无间,与宇宙魂合,复返于一”。这些表述都与《人的文学》追求“改良人类的关系”的精神相一致。

神秘主义为什么要和“想象”联系起来呢?他进一步引用斯布勤的观点来加以说明。

勃来克用力的说,非等到我们能与一切生物同感,能与他人的哀乐相感应,同自己的一样,我们的想象终是迟钝而不完全。《无知的占卜》(Auguries of Innocence)篇中云——

周作人大概对这一篇感到非同一般的共鸣,在论文结尾特意把《无知的占卜》全部翻译出来。此处提及“想象”(imagination)机制是指为了理解一切“生物”并与“他人”的喜怒哀乐产生共情而不可缺少的媒介功能。托尔斯泰的“普遍”或安特来夫的“理解他者”的要求都缺少文学表现的方法论,而“想象”至少可以提供与“他人”相感应的方法。说起“想象”,在此可以给出一个简单的解释:脑子里想象“不存在眼前的东西”。你眼前看到的,不需要想象;而你看不到的,必须根据你的记忆、经验或智力来进行“无中生有”的创造——这可以说是想象。勃来克在此借遭遇猎捕的兔子形象来象征弱者的存在,以便让读者能想象弱者的悲哀痛苦。根据这篇诗歌的例子,周作人借助斯布勤的文章,如下论述:

这段文章绝大部分都是从斯布勤的文章抄译而来,但划线部分是周作人自己所作的补充。根据斯布勤的文章,周作人指出不关心别人的“幽闭在我执的人”,也能通过“这想象的言语”来摆脱个体限制,从而理解“他人”。所以,周作人指明勃来克的诗歌除了《预言书》之外的诗篇也多为具有言外之意的象征诗。但其实斯布勤的原意并不止于此,在周作人所引段落之后她接着如下补充说明:

斯布勤在此主张:以想象为媒介,可以从现实世界呈现出真实世界。所谓真实(reality)不是从物质的外表看出来的,而是眼前不存在,须以想象为媒介才能看穿的存在。斯布勤在其他文献中将此能力称为“幻视(visionary faculty)”。 神秘主义本来是关注不可见的神秘存在而诞生的思想。斯布勤也沿袭神秘主义谱系来叙述勃来克的思想,因而把他的诗歌内容联系到“幻视”也极为自然。但周作人在此有意回避翻译这段论述,是因为他还是忌讳“幻视”的作用。可见他并不完全赞同神秘主义。由此可见,周作人在进行理性判断的同时,对勃来克思想的接受亦难免受其限制。

原本埋没于18 世纪历史尘埃之中的勃来克其后被叶芝所发掘。叶芝是神秘主义诗人,深信“幻视”的功能。19 世纪末欧洲文坛流行的神秘主义后来渐次衍变为法国的象征主义。五四时期的周作人虽然没有全面接受神秘主义,但与勃来克的“相遇”则为他在1922 年后接受象征主义的影响提供了思想基础和准备。