(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072))

《毛诗稽古编》与清代汉学的展开

于亭于浩

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072))

清代以前诗经学之发展,大致可分为汉、宋两个阶段和形态,“诗经汉学”以古文诗学的训诂为特色,由汉而至于唐。“诗经宋学”以朱熹的诗经学为代表,跨越宋元明三朝,重视义理,阐发新义,一直影响到清初①这里用洪湛侯先生之说,见洪湛侯:《诗经学史》上册,北京:中华书局2002年版,第155、362页。。尤其元仁宗宝庆二年(1313年)开科取士,《诗经》改以朱熹《诗集传》为主,至明永乐颁发《诗传大全》,专宗朱子,废古注疏不用②《元史·选举志》,北京:中华书局1976年版,第2018—2019页;《明史·选举志》,北京:中华书局1974年版,第1694页。。此后的诗经学著作,大多主述朱传,在诠释上多忽略训诂和诗序旧说,而重视申述诗义。虽然间有一些倾向诗序的著作,如吕柟《毛诗说序》、李先芳《读诗私记》等,但他们的渊源实来自程颐、吕祖谦、严粲等不完全排斥序说的宋代学者,从他们的诠经方式来看,仍然属于重视阐发义理的宋学范畴。明中叶开始,兴起一股尊经复古的风气,王鏊、杨慎、吴炯、赵宧光等学者呼吁重视汉儒之学③参见林庆彰:《明代考据学研究》,台北:学生书局1986年版,第24—27页;林庆彰:《明代的汉宋学问题》,《明代经学研究论集(增订本)》,上海:华东师范大学出版社2015年版,第18—26页。,朱子诗学的地位逐渐下降,诗序的合法性逐渐获得承认。然而直到明末,诗经学的主要话题仍是围绕诗序而展开,毛传的地位始终未能恢复。不少学者虽已注意到毛传的成就,但未能系统阐发。这一点,要到清代康熙年间陈启源的《毛诗稽古编》才首先揭示。陈启源的最大贡献是标榜毛传,恢复了毛传在诗经诠释上的合法性,使学者重新认识毛传的训诂成就。他真正地回归到汉学内部当中,对毛传的训诂方式、体例、内容等多有发明,并用考据方法,对文字音义、名物制度等进行了考证。因此清代的考据学者对这本书评价极高,视为考据典范。尤其在惠栋的推扬下,以吴中学者为中心,对《毛诗稽古编》进行反复传抄、模仿,宣扬其汉学理念和考据风格。陈启源所体现出的汉学理念和方法,对清代吴中汉学的兴起以及后来胡承珙、陈奂等人的学术产生了深远的影响。本文拟对《毛诗稽古编》的考据理路和流传过程进行探讨,并进一步考察清代汉学展开之轨迹④学界以往对陈启源关注较少,较早研究只有郭明华的《毛诗稽古编研究》(台北东吴大学中国文学研究所1992年硕士论文)。近十年来成果渐多,洪文婷《陈启源〈毛诗稽古编〉研究》(台北中央大学中国文学研究所2007年博士论文)从《毛诗稽古编》的成书背景、解经立场与原则、文字形音义观念、赋比兴说、知人论世说、以意逆志说等各方面,以经学角度对《毛诗稽古编》展开考察。江尻彻诚《陈启源的诗经学:〈毛诗稽古编〉研究》(札幌:北海道大学出版社2010年版)则首先关注到《毛诗稽古编》抄本的流传、抄本与刻本间的异同,并从清代《诗经》学史的角度,疏理了陈启源和朱鹤龄学术异同、陈启源的《诗经》诠释方法、《诗序》观及与其他学者之异同、赋比兴观等内容。蔺文龙《陈启源对清代诗经考据学的贡献》(《宜春学院学报》,2013年第8期),从稽古思想、考证方法和治学态度三个方面探讨陈启源的贡献。本文对前此研究加以检讨和推进,对于《毛诗稽古编》的传抄和流布进行了更为深入的探讨,并结合清代《诗经》学,将传抄过程与《诗经》学发展结合起来,考察清代学者如何利用《毛诗稽古编》一书作为典范,有计划地推行汉学的理念和方法,并在考证实践上不断引用、吸收《毛诗稽古编》的考据成果。。

清代康熙间学者陈启源撰《毛诗稽古编》,回归毛郑等汉人诗说,并参酌《说文》、《尔雅》等小学之书,考覈诗义,颇为精审。至乾隆间,得到吴中惠栋、钱大昕、王昶、江声等学者的传读推扬,成为其时考据学的典范之作,对于尊汉稽古、考核别白的清代“汉学”风气兴起产生了重要影响。本文试图通过对《毛诗稽古编》的考据体式和传抄影响的考察,展示考据理念及其实践在清学内部展开的轨迹。

陈启源毛诗稽古编诗经学汉学

一、回归汉学,标榜毛传

陈启源(?—1689),字长发,吴江(今苏州市)人。明末诸生,明亡后专事著述,与同郡朱鹤龄(1606—1683)相往来,撰《毛诗稽古编》,前后十四年,三易其稿,康熙二十六年(1687)撰成①陈启源:《毛诗稽古编后叙》,《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第1145页。。撰写此书期间,陈启源曾与朱鹤龄多相商讨,朱鹤龄在《毛诗稽古编序》中说道:“经学之荒也,荒于执一先生之言而不求其是,苟求其是,必自信古史。”②朱鹤龄:《毛诗稽古编序》,《愚庵小集》,上海:华东师范大学出版社2010年版,第152页。道出《毛诗稽古编》的宗旨。而陈启源所信之古,就是汉儒之学,他说:“汉,《诗》有鲁故,韩故,齐后氏、孙氏故、毛故训传;《书》有大小夏侯解故。故者,古也,合于古,所以合于经也。”又说:“诸经注疏,惟毛诗叙、传最古,拟首从事焉。”③陈启源:《毛诗稽古编》,第23页。陈启源认为汉儒之学合于古,合于古,所以合于经,而诸经注疏能流传下来的,惟有《毛诗序》和《毛诗故训传》最古,因此他的《毛诗稽古编》“篇义一准诸小序,而诠释经旨,则一准诸毛传,而郑笺佐之”④永瑢:《四库全书总目》,北京:中华书局1965年版,第132页。。这其中尤为重视毛传,视毛传为判断经文、经义是非的权威和标准。陈启源首先认为,古人释经由师传授受,不专据经本,诸儒传写、师读并不一致,因此经文出现大量异文。陈启源由此提出经书文字与词义未必相符,若要考求本字本义,必须要回归到汉人师法。师法虽然不存,但是毛传犹在,因此毛传是考订经文、解释词义的关键。陈启源在《毛诗稽古编·叙例》中说:

原古人释经,多由师授,不专据经本。况诗得于讽诵,非竹帛所书,确有画一。诸儒传写、师读各分,经文亦互异,故字与义有不必相符者,非得师授,岂能辨其孰是哉。今师授虽绝,而传义尚在,寻绎传义以考经文,其异同犹可证也。⑤陈启源:《毛诗稽古编》,第23—24页。另,“寻绎传义”,清经解本《毛诗稽古编》作“寻释传义”,见《清经解》第一册,上海:上海书店1988年版,第345页。

陈启源提出“寻绎传义以考经文”,也就是以毛传来考订经文之是非。这在学术史上极为重要。此前之学者,虽已关注到汉儒之学,但相对毛传,则更重视诗序。如明万历间学者郝敬(1558—1639),撰《毛诗原解》,专尊诗序,排诋朱子,他说:“诗序首句函括精约,法戒凛然,须经圣裁,乃克有此。其下毛公申说,乍读似阔,略寻思极得深永之味。……或谓毛公有大小,非出一手,其父子兄弟转相发明,故传与序间有不合。大抵笺不如传,传不如序,毛公补序又不如序首一语。读诗惟当以首序为宗。”⑥郝敬:《读诗》,《毛诗原解》卷首,《四库全书存目丛书》经部第62册影印湖北省图书馆藏明万历郝千秋郝千石刻九经解本,济南:齐鲁书社1997年版,第139页。他认为郑笺不如毛传,而毛传又不如诗序,诗序又以首句最为权威。明末学者多批评宋人诗学凿空,但也认为汉儒训诂琐碎支离,李维桢(1547 —1626)就说郝敬“病汉儒之解经详于博物,而失之诬;宋儒之解经详于说意,而失之凿,乃自为解。”⑦朱彝尊:《经义考》第七册,许维萍等点校,林庆彰等编审,台北:中国文哲研究所1997年版,第511页。另如张师绎(万历、天启间人),对宋人诗学多有不满,也认识到“训传莫汉为盛”,但依然认为“有分章截句之学,得诗之体节矣,予厌其支而不贯也。有句笺字故之学,得诗之绪末矣,予惜其琐而不宏矣。”①张师绎:《诗经翼注序》、《说诗自序》,《月鹿堂文集》,《四库未收书辑刊》第6辑第30册影印清道光六年蝶花楼刻本,北京:北京出版社1998年版,第17页。甚至对毛传,多有驳斥,朱鹤龄就认为:

毛传复称简略,无所发明。郑康成以三礼之学笺《诗》,或牵经以配序,或泥序以传经,或赘词曲说,以增乎经与序所未有,支离胶固,举诗人言前之指、言外之意而尽汩乱之。②朱鹤龄:《毛诗通义序》,《愚庵小集》,上海:华东师范大学出版社2010年版,第131—132页。

在这样的背景下,陈启源首先标举毛传,立意明豁。陈启源认为毛传其来有自,渊源最古。毛传之内容,往往与经传相合,在文字训诂方面,也多有所承,所谓“率宗《尔雅》”③陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第24页。。以毛传考经文,就是通过寻绎毛传的训诂,来考定经文本字。如《毛诗稽古编》释《关雎》“左右芼之”之芼曰:

传以芼为择,与《尔雅》异义。《尔雅》云:“芼,搴也。”孙炎注云:“皆择菜也。”某氏云:“搴,犹拔也。”郭璞云:“拔取菜也。”某、郭专释《雅》文,孙则旁顾诗传。然以择释搴,于义离矣。孔疏引其文,又申之曰:“拔菜而择之。”盖欲通两义为一。但拔与择原各一事,合之终属武断,非确解也。源谓《诗》、《雅》两芼字文同而义异,毛就《诗》释《诗》,不必援《雅》为据矣。案,诗芼字亦作覒,《说文》云:“覒,择也。”《玉篇》亦云:“择也”,引《诗》“左右覒之”。古字多借用,芼

乃覒之借耳。毛云:“择者,本训覒,不训芼。”④陈启源:《毛诗稽古编》,第36—37页。陈启源认为毛传训“芼”为择,《尔雅》训“芼”为搴,根本原因在于“左右芼之”之“芼”并非《尔雅》训搴之“芼”,而是“覒”之假借,《说文》“覒”即训择。孙炎和孔疏都没有弄清这一层,故欲汇通二说,而失其本义。由此陈启源进一步断毛传训“择”,是在解释“覒”字,也即经文本字当为“覒”。这就是陈启源寻绎毛传以考经文的方式。后来马瑞辰《毛诗传笺通释》全同此说⑤马瑞辰:《毛诗传笺通释》,北京:中华书局1989年版,第33页。。陈启源还认识到解经的著作中,以《尔雅》和毛传最古,又渊源相近⑥参见陈启源:《毛诗稽古编》卷二六《尔雅毛传异同》及卷二七《字义》,第859、904页。,因此通过对比二者异同,了解毛传释词义例,进而能发现毛传多是破假借、读本字,加上他的考证理念十分先进,考证方法又较为精密,因此常常能够揭示出字之本义。如“寔命不同”,陈启源曰:

毛云:“寔,是也。”观《书》“是能容之”,《戴记》引《书》是作寔。《春秋·桓六年》“寔来”,《公羊传》云“是来”,可见毛义允当。朱传以为与实同,恐非诗旨。案《说文》:“寔,止也”,“实富也。”今寔音殖,入十三职韵;实读如石,入四质韵,二字音义各别。自杜注“寔来”训寔为实,后儒相沿,溷为一字,朱传殆仍其误。⑦陈启源:《毛诗稽古编》,第69—70页。

陈启源通过对比经传异文,再考察《说文》之训,最后以寔、实音读各异,考证出二字本义各别,不能混为一谈。并指出后世以寔训实,始于《左传》杜预注。追本溯源,结论可信。

陈启源还颇能发明毛传的义例,其中最大的贡献当属指出毛传“以补为释”的训释方法。他解释《七月》“一之日于貉”曰:

“一之日于貈,取彼狐狸,为公子裘”,谓取此三兽皮为裘耳。《集传》乃云:“貈,狐狸也。于貈,犹言于耜,谓往取狐狸也。”竟以貈为狐狸之总名,而合二句所指为一事,误矣。推其故,殆因读毛传而失其句读也。毛传云:“于貈谓取狐狸皮也。”传语简贵,读者多误。传“于貈”二字当读,“谓取”二字当句。于,往也,经言往,不言取,故传补言取。传“狐狸”二字当读,“皮也”二字当句,经言狐狸,不言皮,故传补言皮。皆以补为释也。且狐狸言皮,则貈之为皮可知,义又互相备也。康成善会毛意,故不更解,但分别用裘之不同。笺云:“于貈,往搏貈以自为裘,狐狸以共尊者。”是也。仲达误读“谓取狐狸皮”为一句,故其申毛词多牵合,幸不失经意耳。朱子误读传,并误释经矣。①陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第274—275页。

陈启源据《尔雅》,认为“一之日于貉”之貉,本作貈,貉为貈之假借②陈启源此说,后段玉裁亦同之。参见段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社1988年版,第458页。。故此条训解,均用“貈”字。毛传此释,旧读为“于貈,谓取狐狸皮也。”至陈启源才首先指出当作:“于貈,谓取。狐狸,皮也。”陈启源进一步解释此为毛传“以补为释”之例,因为经文“一之日于貈”,未言于貈何为,故毛传在此解释说“谓取”;经文“取彼狐狸”,未言取狐狸之何物,故毛传在此解释说“皮也。”并且此二句上下互文,“谓取”和“皮也”均意味着“取皮也”。这是陈启源最大的发现③后马瑞辰即用此说,见马瑞辰:《毛诗传笺通释》,北京:中华书局1989年版,第459页。,详细说明了汉人释经的体例和方法,破前人之误读与疏失。又如《生民》“鸟覆翼之”,《稽古编》曰:

传文质略,然实简而尽。如“鸟覆翼之”,传云:“大鸟来,一翼覆之,一翼藉之。”上补出翼字,下补出藉字,经意晓然矣。覆、翼两字,诗本互文相备,故传即以补为释也。④陈启源:《毛诗稽古编》,第626—627页。

陈启源指出毛传“一翼覆之”是在解释“覆”,补出翼字,乃是说明用羽翼覆之;“一翼藉之”是在解释“翼”,而补出藉义,藉,承藉也,与覆义相近。陈氏又进一步指出诗句“覆翼”本是互文,故毛传用“翼覆”和“翼藉”来解释,分别补足诗义,即所谓“以补为释”。从以上两个例子,可知陈启源特别能注意到毛传“传文质略,然实简而尽”的特色,虽然毛传简明,但是在解释经文上已非常充分,陈启源从分析毛传训诂义例入手,故能有许多创发。

此外,陈启源在寻绎毛传的过程中,也常指出毛传的疏失,如《衡门》“可以乐饥”,毛传释为“可以乐道忘饥”,陈启源就认为这个解释不如郑笺:

“泌之洋洋,可以乐饥。”传云:“泌,泉水也。洋洋,广大也。乐饥,可以乐道忘饥。”广大正目泉水言耳,盖波流壮阔至寂寞也。然可以乐道忘饥,与上“衡门虽陋,而可游息”,两喻本一意,孔疏申毛,乃以泉水涓流,渐至广大,喻人君进德,亦积小成大,则乐饥语意迂回。况首章二兴,文义参差,恐非传意。又乐饥,郑

从以上所论,我们可以看到陈启源“寻绎传义以考经文”的理路,一方面,他能够通过考察毛传的训诂,破其假借,考订经文本字。另一方面,对毛传的义例也进行了分析,认为毛传虽然简明,但自有其训释体例,明其体例,才能穷尽其义。在方法上,陈启源能够参考《尔雅》、《说文》、郑笺等的训诂,分析、对比经传以及三家诗、《经典释文》、石经等材料中的异文,反复考证。他对于所用材料的时代层次也颇为明晰,对文字音义规律也十分了解⑥如陈启源在《毛诗稽古编·叙例》中说:“引据之书,以经传为主,而两汉诸儒文语次之,以汉世近古也。魏晋六朝及唐又次之,以去古稍远也。宋元迄今,去古益远,又多凿空之论、讹托之书,非所取信。然其援据详明,议论典确,鄙见赖以触发者,亦百有一二焉。”又在《字义》中说:“古今之字,音形多异,义训亦殊。执今世字训解古人书,譬犹操蛮粤乡音译中州华语,必不合也。夫字形之异,则古文、大小篆犹存于《说文解字》及钟鼎之铭,而唐李阳冰、宋徐铉及弟锴尝辨之矣;字音之异,则宋吴棫《韵补》一书,紫阳用以协诗,而近世杨慎之《古音略》、陈第之《古音考》,又推演其所未备矣。”见《毛诗稽古编》,第26、903页。,因此他的不少思路和结论都较为可信,并足以启发后人。从明末以来标榜诗序,到陈启源标榜诗传,重新确立了毛传在诗义诠释上的合法性和权威性。以毛传定经文之是非,正是后来清代汉学所标榜的理路。陈启源无疑有开创之功,故常为后来乾嘉学者所称道。

二、《毛诗稽古编》的传抄:汉学典范的确立

《毛诗稽古编》于康熙二十六年(1687)写定,至嘉庆十八年(1813)方得刊行,一百多年间以抄本行于世。考察《毛诗稽古编》的传抄范围和传布轨迹,我们发现,它经历了一个以惠栋(1697—1758)为中心,吴中学者群体广泛参与,并随着王昶、赵文哲、钱大昕等人推扬至京城,最后得到考据学者认同并视为考据典范的过程。在这个过程中,吴中学者们正是利用对《毛诗稽古编》传抄、引用和模仿,来推广汉学的理念和方法。吴中地区的汉学风气,由来甚远,可以追溯到明代中叶。随着当时苏州、南京等地商业之繁荣,造就了出版和藏书业的兴盛,知识的传播和流布较之以前更为广泛,获取书籍也更为便利,讲学、结社之风盛行,在这些因素的影响之下,以吴地为中心,兴起了一股博学复古的风气①参见林庆彰:《明代考据学研究》,台北:学生书局1986年版,第22—28页。。如吴县王鏊(1450 —1524)就已提出:“汉初六经,皆出秦火煨烬之末,孔壁剥蚀之余,然去古未远,尚遗孔门之旧。……是时诸儒掇拾补葺,专门名家,各守其师之说。其后郑玄之徒笺注训释,不遗余力。虽未尽得圣经微旨,而功不可诬也。”②王鏊:《震泽长语》卷上,影印文渊阁《四库全书》第867册,台北:台湾商务印书馆1983年版,第191页。之后长洲学者皇甫涍(1497—1546)也说:“至于汉之儒,以遗经为尚,以专门为学。……道之深微,固未必其果有所见,而其学之一、风之笃,良亦去古非远也。”③皇甫涍:《皇甫少玄集》卷二十二,影印文渊阁《四库全书》第1276册,台北:台湾商务印书馆1983年版,第636页。至万历中期以后,标榜汉学蔚然成风,对汉儒的文字、训诂成就尤感兴趣。吴县赵宧光(1559—1625)于万历末年撰成《说文长笺》一书,开《说文》研究之先河,在此书中,赵氏明确提出:“上之不必援古,下之不必徇时,惟汉是从。……前乎此者莫能明,后乎此者无足寄,是以不得折衷于汉,汉所不足,然后旁逮未晚。”④赵宧光:《说文长笺》,《四库全书存目丛书》经部第195册影印首都图书馆藏明崇祯小宛堂刻本,济南:齐鲁书社1997年版,第104页。

不过,虽然明末吴中标榜汉学的风气已经形成,但汉学研究的成就却不突出。如赵宧光的《说文长笺》虽开此类研究先河,但错误极多,殊无系统。真正成熟而系统地对汉人之学进行整理、研究和阐释的,正是陈启源的《毛诗稽古编》。当康乾之际,惠栋欲推广汉学,即以《稽古编》为榜样,继承陈启源的方法和理念,努力恢复汉人之学原貌,阐释汉人注经的方法、体例与意义。他不仅模仿《毛诗稽古编》寻绎汉人经说的方法而撰《易汉学》等书,并推荐给自己的友生弟子,使《稽古编》在吴中学者间得到广泛传布。

在惠栋之前,《毛诗稽古编》已有传抄,但并未在学界产生影响⑤参见陈启源弟子赵嘉稷为《毛诗稽古编》所写之序,《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第11页。。直到经过惠栋的推扬,《毛诗稽古编》在惠栋的朋友和弟子中产生了极大反响。如惠栋曾与江声讨论此书,江声又将它推荐给钮树玉(1760—1827),钮树玉云:

曩谒艮庭江征君,论及陈氏《毛诗稽古编》,征君云:“先师惠松崖先生言此书好处已到七分。”其时未有刊本,故不获一读。嘉庆庚辰馆于海防陈君署中,适有是书,得读一过。其考订精密,持论详慎,信足攀唐窥汉。⑥钮树玉:《毛诗稽古编札记跋》,《匪石先生文集》,《清代诗文集汇编》第463册影印民国四年上虞罗氏铅印学堂丛刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第492页。

虽然钮树玉并未从江声处直接获读此书,但一直铭记师训,终于在嘉庆庚辰(1820)得到《毛诗稽古编》的刻本。可见惠栋在推扬此书过程中的影响力。惠栋藏有《毛诗稽古编》抄本,为陈启源本人手书,王昶曾在惠栋家中读到此本。后来此本归吴企晋所有,当时赵文哲在吴家,又手抄一帙①王昶:《跋稽古编》,《春融堂集》,《清代诗文集汇编》第358册影印清嘉庆十二年塾南书舍刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第436页。。王昶、吴企晋、赵文哲都肄业于苏州紫阳书院,与钱大昕等其他四人并称“吴中七子”,均从惠栋游②江藩纂,漆永祥笺释:《汉学师承记笺释》,上海:上海古籍出版社2013年版,第336页。。钱大昕也对《毛诗稽古编》推崇备至,或亦是经由惠栋的推荐。钱大昕《潜研堂文集》卷六《诗》之《答问》,直接引用陈启源说有3处,暗引、或是受陈启源启发至少有4处,对陈启源之说颇多赞许。《毛诗稽古编》还在嘉定钱氏族中流传,今存张敦仁校抄本中,有钱坫批语四十余条。

乾隆三十三年(1768),王昶从四川回到北京后,又从翁方纲处手抄一部《毛诗稽古编》,此本就是后来呈进四库馆的“王昶家藏本”。王昶还常向弟子揄扬《稽古编》,如示唐业敬云:“诗以毛、郑为宗,……嗣后如吕成公、严华谷、何元子、陈长发,其所发明,博洽宏通,尤当尽览。”③王昶:《示长沙弟子唐业敬》,《春融堂集》,上海:上海古籍出版社2010年版,第658页。给褚寅亮的信中说:“近长洲布衣江涛名声,工《说文》之学,见其所书,当与张力臣、陈长发上下。”④王昶:《春融堂集》,第334页。至于赵文哲抄本,因赵氏随军征讨大小金川,没于木果木之役⑤王昶:赠光禄寺少卿户部主事赵君墓志铭》,《春融堂集》,第527页。,所藏之书多遭散佚。但当时学者吴省钦有《十月既望题璞函丙舍授诗遗照》一诗(赵文哲号璞函),云:“闻君经笥充,六义二毛谛。熟烂《稽古编》,一往决留滞。身后献石渠,秘本待刊劂。往我抄一通,私恨隔表畷。”自注云:“国初吴江陈氏源发撰《毛诗稽古编》,君抄习条贯,既殁,其家上之四库馆。⑥吴省钦:《白华后稿》,《清代诗文集汇编》第372册影印石经堂藏版,上海:上海古籍出版社2010年版,第185页。“陈氏源发”原文如此,疑为“陈氏长发”之误。”可见赵文哲对于《稽古编》极为欣赏,乃至“熟烂”,吴省钦曾在赵文哲处见到此书,并转抄一通。赵氏一直想将《稽古编》刊刻,未及此便罹难,但书并未散佚,而是由其家人上呈四库馆。只是现在已不能知此本与王昶本有何关系。

观察组患者术后6、12、24、48 h的VAS评分均显著低于对照组同期,差异均有统计学意义(P<0.05),且随时间延长逐渐降低,详见表1。

乾隆中后期,王昶和钱大昕以学问名重京师,门生遍布天下⑦参见江藩纂,漆永祥笺释:《汉学师承记笺释》,第273、367—368页。。他们将汉学的理念由吴中传播至京城,对当时学风转变,起到了关键作用。他们视《毛诗稽古编》为开启新学风之典范。钱大昕说:“圣朝文教日兴,好古之士始知以通经博物相尚,若昆山顾氏、吴江陈氏、长洲惠氏父子、婺源江氏,皆精研古训,不徒以空言说经。”⑧钱大昕《与晦之论尔雅书》,《潜研堂集》,上海:上海古籍出版社2009年版,第605页。王昶称:“余尝谓绍郑、荀易学,定宇《易汉学》、《周易述》称最;绍毛、郑诗学,是书(即《稽古编》)称最。”⑨王昶:《跋稽古编》,《春融堂集》,第436页。至王昶将家藏本进呈四库馆,《四库全书》编成之后,更是以官方学术意识形态对《毛诗稽古编》做论定之语:“明代说经喜骋虚辨,国初诸家始变为征实之学,以挽颓波。古义彬彬,于斯为盛,此编尤其最著也。”⑩永瑢:《四库全书总目》,北京:中华书局1965年版,第132页。《四库全书》的编定,对于《毛诗稽古编》传抄更是打开了方便之门。胡承珙就是从朱珔处获得《稽古编》的四库副本,遂即抄读一过??参见胡承珙:《毛诗稽古编后跋》,《求是堂文集》,《清代诗文集汇编》第518册影印清道光十七年刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第288页。?胡承珙:《答陈硕甫明经书》,《求是堂文集》,《清代诗文集汇编》第518册影印清道光十七年刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第255页。。他还在给陈奂的书信中,将陈启源与段玉裁比肩:“我朝说《诗》家,所见十余种,善读《毛诗》者,唯陈氏长发与懋堂先生二人而已。”??参见胡承珙:《毛诗稽古编后跋》,《求是堂文集》,《清代诗文集汇编》第518册影印清道光十七年刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第288页。?胡承珙:《答陈硕甫明经书》,《求是堂文集》,《清代诗文集汇编》第518册影印清道光十七年刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第255页。体现出《稽古编》对当时学人、学术所具有的风向标式的影响。

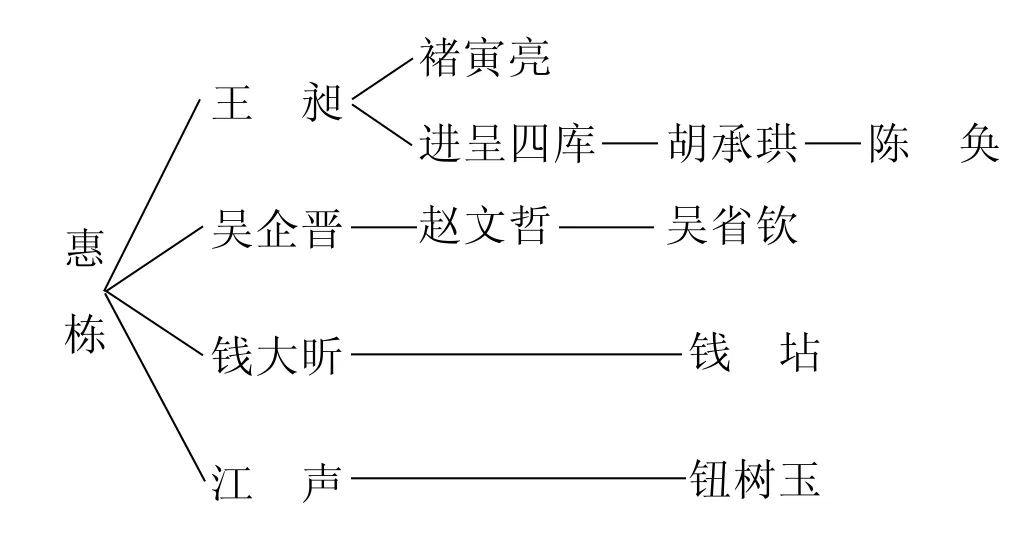

上述《毛诗稽古编》一书的传布轨迹,可以用以下简表更清晰地呈现出来:

可见,在《毛诗稽古编》的传播过程中,惠栋是中心,而吴中学者是主体。以上所列学者,除胡承珙属安徽籍外,其余都是江苏人,而胡承珙的学术渊源也多来自吴派。《毛诗稽古编》的传布轨迹,也显示了汉学从吴地开始,逐渐影响到全国的过程。在编入《四库全书》之后,嘉庆十八年(1813),庞佑清(其曾祖母的曾祖父为陈启源)用陈家保存的陈启源手抄定本进行刊刻,同样来自于吴中的学者阮元(1764—1849,江苏仪征人)为《毛诗稽古编》的刻本写序,称赞道:

元和惠君研溪著《诗说》,发明古义,与陈氏不谋自合。盖我朝稽古右文,儒者崇尚实学,二君实启之。①阮元:《毛诗稽古编序》,载《儒藏》精华编第29册《毛诗稽古编》校点本,北京:北京大学出版社2011年版,第884页。道光年间,阮元在广州学海堂刻《皇清经解》,又将《毛诗稽古编》收入,并将其列为清代诗学研究之首,通过《皇清经解》继续传扬汉学。

三、汉学理念与方法的展开

可以说,《毛诗稽古编》首先标举毛传之学,惠栋加以推扬,王昶、钱大昕树以典范地位,到胡承珙、陈奂对毛传的全面疏释,集汉学之大成。《毛诗稽古编》的传布轨迹,正是汉学逐渐展开的过程。下文以惠栋、段玉裁、胡承珙、陈奂四人为例陈而论之。1.惠栋

陈启源“寻绎毛传以考经文”的理念和方法,深刻影响和启发了惠栋,这也是惠栋为何要推扬《稽古编》的原因。惠栋在《九经古义·述首》中便说:

这种理念,与陈启源《毛诗稽古编·叙例》中的话如出一辙。惠栋治《易》,也是通过恢复汉人之旧,再来考订经文。他撰《九经古义》,其中《毛诗古义》就是回归汉代诗学,以毛传为主,广搜三家诗异文,参酌郑笺、《说文》、《尔雅》,考证本字。因为理念一脉相承,方法接近,因此不少考证与陈启源暗合。如惠栋认为《野有死麕》“白茅纯束”,古文纯为屯;《子衿》衿与襟不同;《云汉》“耗斁下土”,斁当作殬,陈启源皆已言之③惠栋:《毛诗古义》,影印文渊阁《四库全书》第191册,台北:台湾商务印书馆1983年版,第402、406、420页;陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第74、192、713页。。又如惠栋考《汉广》“江之永矣”之永,所用方法与结论,几乎与陈启源全同。惠栋《毛诗古义》曰:

《说文》于羕字下引《诗》云:“江之羕矣”,韩诗同。《尔雅》云:“羕,长也。”郭璞云:“羕所未详”,是未考韩诗。(自注:齐侯镈钟云:“士女考寿,万年羕保其身,又子子孙孙羕保用昌。”是羕乃古永字。韩诗从古文故作羕,《说文》永部别载羕字,未之考也。)④惠栋:《毛诗古义》,第402页。

《稽古编》曰:

永,《说文》作羕。案《尔雅》:“羕,长也。”郭注云:“羕所未闻”,不引此诗。《文选·登楼赋》:“川既漾而济深。”李善注引韩诗云:“江之漾矣,不可方思。”薛君云:“漾,长也。”则韩诗自作漾矣。《说文》羕字永字皆引此诗,东汉

时三家诗具存,意羕字在齐鲁诗乎。①陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第49页。可见惠栋在陈启源的基础上,又增加了齐侯镈钟一条材料,使得结论更为可信。

2.段玉裁

虽然今已无法得知段玉裁是否曾读到《毛诗稽古编》,但他的《诗经小学》中有不少与《稽古编》相合之处。如段玉裁认为《汝坟》“坟”当从土,从毛传“大防”之训为正;《甘棠》“召伯所茇”,茇为之假借;《终风》“愿言则嚏”,嚏当作疐,从毛传训为正;《泉水》“毖彼泉水”,毖为泌之假借;《七月》“觱发”当作“冹”等等,陈启源均已言之②段玉裁:《诗经小学》,《段玉裁遗书》影印道光乙酉抱经堂本,台北:大化书局1986年版,第444、447、451、491页。陈启源:《毛诗稽古编》,第50、63—64、95—96、113、270—271页。,所用材料,亦颇多相同。在汉学理念上,也能看到段玉裁与陈启源非常相近,段玉裁在《毛诗故训传定本小笺题辞》中说:

毛传于鲁、齐、韩后出,未得立学官。而三家既亡,孤行最久者,子夏所传,其义长也。其称“故训传”何也?古者“传”以述义,如左氏、公羊氏、穀梁氏之于《春秋》,子夏之于《丧服》,某氏之于《小正》,皆是也。《释故》、《释训》以记古今异言,《尔雅》是也。毛公兼其意,而于故训特详,故不专曰“传”,而曰“故训传”,是小学之大宗也。段玉裁认为毛传渊源最古,而传又以述义,同时毛传又多记古今异言,所以他进一步论定:“读毛而后可以读郑,考其同异略详疏密,审其是非。”③段玉裁:《经韵楼集》,上海:上海古籍出版社2008年版,第5—6页。正是通过毛传之是非,来考订经文之是非。段玉裁还特别注意毛、郑异同,认为“读毛、郑诗者,不但当求其义之异,亦当求其字之异。”④段玉裁:《毛诗穼入其阻说》,《经韵楼集》,第19页。对比毛郑文字之异,发现假借之理。这种做法,已见于《毛诗稽古编》,但未有详论,至段玉裁才系统揭示。

段玉裁《诗经小学》也有考证《汉广》永字之文,从中正可考察从陈启源到惠栋再到段玉裁的学术递进。段玉裁曰:

《说文》永字注引詩“江之永矣”,羕字注:“水長也”,引詩“江之羕矣”。明杨慎《丹铅录》曰:“韩诗:江之羕矣。”《博古通》齐侯镈钟铭:“羕保其身”、“羕保用亯”,古永、羕字通。《文选·登楼赋》李善注引韩诗曰:“江之漾矣,不可方思。”薛君云:“漾,长也。”玉裁按:永古音养,或假借养字为之。如《夏小正》“時有养日”、“時有养夜”,即永日、永夜也。⑤段玉裁:《诗经小学》,第443—444页。

可见段玉裁结合了惠栋和陈启源二者的材料,并且指出首发其覆的是明代杨慎,又指出惠栋齐侯镈钟铭来自《博古通》。材料来源更为清晰。同时用古音进一步证明,不仅古文永作羕,还经常假借为养。贯通经文,论证更为精密。

3.胡承珙

从传统的清代学术史分域来说,胡承珙当属皖派学者(安徽泾县人),但他的学术却是传承自吴派汉学。胡承珙对于惠栋、戴震、段玉裁等人之学非常精熟,又与段玉裁弟子陈奂相交甚契。在《诗经》学方面,胡承珙非常推崇陈启源和段玉裁,认为他们在清人中最善读毛诗。而他的理路,也与二者一脉相承。他在给陈奂的信中说:“总之诸经传注,惟毛诗最古。数千年来,三家皆亡,而毛独存,岂非以源流既真,义训尤卓之故?后人不善读之,不能旁引曲证以相发明,而乃自出已意,求胜古人,实则止坐卤莽之过耳。每有全章故训,从来误解者,承珙窃准之经文,参之传义,反复寻绎,以意说之。”⑥胡承珙:《复陈硕甫书》,《求是堂文集》,《清代诗文集汇编》第518册影印清道光十七年刻本,上海:上海古籍出版社2010年版,第258页。此说几乎与陈启源之说完全相同,“准之经文,参之传义,反复寻绎”,正是陈启源“寻绎毛传以考经文”的另一种表达。

胡承珙撰《毛诗后笺》,即是通过疏释毛传的训诂,旁引经传古注、异文,参考《说文》、《尔雅》及相关字韵书,详加考证。其中征引《稽古编》之说又最多,达300余条。或因其说而引申言之,或采其独到之说以存之,或引其说以证己意,或指明其误等等。如关于《召南·采苹》“于以采苹”,《毛诗正义》连引《尔雅》“苹,蓱”、“其大者苹”两语,又误以郭璞注“蓱”者为“苹”,朱熹《集传》又袭其误,遂使后人误认为是郭注之误,《稽古编》首辨明孔疏之误,故胡承珙在《后笺》中特意强调“陈氏《稽古编》辨之审矣。”①胡承珙:《毛诗后笺》,合肥:黄山书社1999年版,第78—79页。

除了继承陈启源学术理路,胡承珙还能更进一步,广泛汲取前人成就,将考证继续往前推进。最为精审的,当属对《墓门》“讯”字的考证,胡承珙曰:

“歌以讯之”,《释文》:“讯,又作谇,音信。徐息悴反。”《广韵》六至引诗“歌以谇止”,王逸注《离骚》引诗“谇予不顾”。江氏《古韵标准》、戴氏《诗考正》、钱氏《养新录》、段氏《诗小学》皆据此以“讯”为“谇”之误。顾氏《诗本音》则谓古人以“讯”“谇”二字通用,历引《诗·皇矣》、《礼记·乐记》及《庄子》、《文选》、《后汉书》等“讯”一作“谇”,“谇”一作“讯”;……王氏《经义述闻》本之,谓“讯”、“谇”同声,故二字互通。……承珙案:谓“讯”当为“谇”,始于《诗总闻》,据《龙龛手鉴》引《诗》“谇止”为证。江氏、戴氏始畅其说。然如《墓门》,《释文》引徐邈息悴反,此在诗本有作“谇”者,或即为“谇”字作音;若《小雅》“莫肯用讯”,并无一本作“谇”,而《释文》亦载徐息悴反,是徐邈已读“讯”如“谇”,不始于陆也。古人于“讯”、“迅”等字每书作“谇”、“”者,似从卂之字本可读若“卒”音,未必尽由草书偏旁卆卂相似之误。戚氏《毛诗证读》曰:“说文‘丨’:‘引而上行读若囟,引而下行读若退。’可证‘讯’得读‘谇’,为一音之转,非字误。”今又考得《说文》“囟”或从肉、宰作,是囟有“宰”声。且囟,息进切,而、恖、、皆从囟得声,此亦可为“讯”、“谇”声通之例。②胡承珙:《毛诗后笺》,第622—623页。“讯”与“谇”同音,陈启源亦言之,《毛诗稽古编》云:

“歌以讯之”,《释文》云:“讯又作谇,音信。徐息悴反。”案徐音与上萃协,良是。陈第《古音考》引王逸《离骚》注引《诗》“卒予不顾”,及《雨无正》诗“瘁”“讯”协韵证之,益信而有征矣。③陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第252页。此后江永、顾炎武、戴震、钱大昕、段玉裁均认为“讯”为“谇”之误,至王引之《经义述闻》遍引文献,使得“歌以讯之”当为“歌以谇之”几成定论。胡承珙在详引诸家之说后,认为“讯”未必误,举《小雅·雨无正》“讯”字,《释文》徐邈音亦作“息悴反”,又以《说文》证二字读音相同,认为二字可能只是通假关系,而并非误字。从胡承珙这一条考证,可以看到清代考据学的发展,由陈启源提出问题,经江永、顾炎武、戴震、钱大昕、段玉裁、王念孙、王引之反复证明,最后胡承珙做出总结。他的结论,并非推翻前贤之说,而是在前人研究的基础上,补充不足,使考据结果更为可信。

4.陈奂

陈奂《诗毛氏传疏》是以注疏之体疏释毛传的著作,深受陈启源《毛诗稽古编》和段玉裁《诗经》研究的启示,广泛吸收前人成果,集汉学之大成。他说:“窃以毛诗多记古文,倍详前典,或引申,或假借,或互训,或通释,或文生上下而无害,或辞用顺逆而不违。……读诗不读序,无本之教也;读诗与序而不读传,失守之学也。文简而义赡,语正而道精,洵乎为小学之津梁,群书之鈐键也。”④陈奂:《诗毛氏传疏》,北京:中国书店1984年版,第2页。《诗毛氏传疏》直接引用陈启源有8处,暗合之处也有不少。相比于《毛诗稽古编》,陈奂能够更加纯熟地对比毛、郑文字之异,参考的材料更为丰富,文字声音之理也更加精密,总体上体现了汉学理念的成熟和方法的科学。例如《大雅·民劳》“汔可小康”,陈奂疏释毛传云:

传训汔为危,笺:“汔,几也。”《稽古编》云:“危卽近义,郑言几,正申毛意,非易传也。《尔雅》:噊几烖殆,危也;凯,汔也;几、凯、危、汔,转互相通。”《后笺》云:“古人言几每曰危。《汉书·宣元六王传》:恐无处所,我危得之。《外戚传》:今儿安在,危杀之矣。此皆以危为几意。昭二十年《左传》注:汔,其也。彼疏云:杜以几其同声,故以汔为其。盖杜训其,犹郑言几也。彼《汉书·班超传》引此诗,李贤注亦云:汔,其也。要皆与危意相同,非有异也。”①陈奂:《诗毛氏传疏》卷二十四,北京:中国书店1984年版,第39页。陈启源《稽古编》原文作:

“汔可小康”,毛云“汔,危也。”郑云:“汔,几也。”疏申毛云:“汔之下云小康,明是由危即安,故以汔为危。”又申郑云:“汔之为危,无正训,又劳民须安,不当更云危,故以汔为几。”源谓:孔氏失毛郑意矣。毛云危,即近义。《易》曰:“其殆庶几”,殆与危,义皆可通于近,但毛语未明,故郑云几,正申毛危意,非易传也。又《尔雅·释诂》:噊几烖殆,危也;凯,汔也。几、凯、危、汔,转互相通。毛危郑几,同归近义耳,岂有异乎。②陈启源:《毛诗稽古编》,《孔子文化大全》丛书影印北京图书馆藏清抄本,济南:山东友谊书社1991年版,第680—681页。

陈启源申释毛传和郑笺义例,十分明晰,故陈奂《诗毛氏传疏》节引之,再引胡承珙《毛诗后笺》,证成古人几、危通用。陈奂引《稽古编》以疏毛传体例,又引《毛诗后笺》解释一般字义,可见陈奂此疏的严谨和周密。

结论

清代汉学的兴起,是一个缓慢而渐进的过程,从一个地域性的学派,由个别学术领袖影响至全国。这其中,学者们又通过对《毛诗稽古编》等著作进行传抄、学习和模仿,不断地传播汉学理念和方法。之所以选择《毛诗稽古编》一书,是因为陈启源首先标举毛传,提出“寻绎毛传以考经文”的理念,并能运用较为成熟的考证方法,开创了以标榜汉代古文经学为特征、注重文字音韵训诂之法的清代汉学格局。自明中叶开始,吴中就有复古尊汉的风气,并逐渐形成以苏州府为中心,辐射至周边府县的区域学术共同体。陈启源正是承此风气,开启对毛传的考订。《毛诗稽古编》撰成以后,一直在吴地流传,至惠栋始不遗余力地加以揄扬,再经惠氏友生弟子们的传抄,逐渐被树为汉学典范。惠栋等人更是承继陈启源的理念和方法,不断模仿和学习,进一步推广汉学,宣扬考据。王昶、钱大昕、段玉裁等成就斐然,影响甚巨,将一个地域性的学派传播至全国。而胡承珙、陈奂在前人的基础上,又把汉学研究推向顶峰,二人在学术上互相研讨、提携,胡承珙撰《毛诗后笺》,书未成而陈奂补之,陈奂又撰《诗毛氏传疏》,不仅成为清代考据学的代表作,也成为疏释毛传的集大成之作。在汉学展开的过程中,我们可以看到《毛诗稽古编》对清代学术所产生的深远的影响力。

Mao-shi Ji-gu Bian(毛诗稽古编)and the Growth of Han Learning

Yu Ting Yu Hao (

College of Chinese Language and Literature,Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

The book Mao-shi Ji-gu Bian(毛诗稽古编), written by Chen Qiyuan in Kangxi years of Qing Dynasty, shows the doctrines of Maozhuan(毛传)and Zhengjian(郑笺)in Han dynasty and the acceptation of Shi-jing(诗经)which was based on Shuowen Jiez(i 说文解字)and Ery(a 尔雅). Under the recognition of scholars such as Hui Dong, Qian Daxin, Wang Chang and Jiang Sheng during Qianlong years, this book became a typical work on Evidential Research studies(Kaoju xue考据学)and contributed to profound implications for the growth of Han Learning. In my research, It would describe the forms and implications of Mao-shi Ji-gu Bian, as well as trace the development of the theories and methods of Evidential Research studies.

Chen Qiyuan; Mao-shi Ji-gu Bian(毛诗稽古编); Shi-jing Xue; Han Learning

责任编辑:熊桂芬

于亭(1968—)男,江西赣州人,武汉大学文学院教授、国学院教授,博士生导师,主要从事中国古典文献学、古代经学和小学、古典学术史、海外中国学的研究。

于浩(1984—)男,江西星子人,武汉大学文学院2013级博士研究生,研究方向为中国古典文献学。