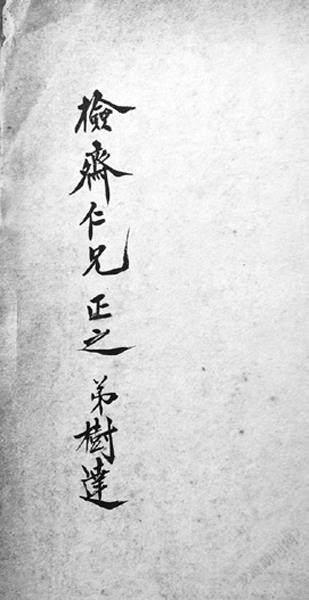

笔者收藏一册《古声韵讨论集》,是杨树达赠予吴承仕的签名本,书前环衬页有杨氏亲笔题签:“检斋仁兄正之,弟树达”(按:检斋即吴承仕)。此书一九三三年十二月北平好望书店初版,是杨树达辑录的一部古声韵著作。书中收文六篇:论声四篇,钱大昕《古无轻唇音》《舌音类隔之说不可信》,章太炎《古音娘日归泥说》,曾星笠《喻母古读考》;论韵两篇,汪荣宝《歌戈鱼虞模古读考》,杨树达《之部古韵证》。钱、章、曾、汪文章原是杨树达令其侄杨伯峻抄录,以研习古音韵。杨伯峻学有所悟,杨树达认为这些文章对他人研习古音韵亦有裨益,故将这五篇文章,附上自作《之部古韵证》,辑录刊布。杨著《之部古韵证》当然亦是力作,按章太炎《二十三部音准》中“之部”,考证了五十余例“误读之字”的“古音”,以分晓古今音变。

杨树达(1885-1956)乃语言文字学家,从文字训诂、金石考据到推动汉语语法体系建立,皆有重要贡献,学问向为学林推重。他的著作有《词诠》《积微居小学金石论丛》等三十余种,至今沾溉后学。故陈寅恪有谓:“当今文字训诂之学,公(杨树达)为第一人。”

吴承仕(1884-1939)如今不常见人说起,其实这是一个很值得纪念的人物。他精于经学与训诂,作为学问大家,更于民族危亡之际奋起投身救亡运动。吴氏字检斋,安徽歙县人。其五岁进私塾,十八岁中举人。一九○七年清政府“因仿旧例,而行举人与恩、拔、副、岁、优贡之会考”,吴承仕为一等第一名,时称“朝元”。旋被点为大理院主事。辛亥革命后,任中华民国临时政府司法部佥事。一九一四年,章太炎因反对袁世凯被“精神病”,吴承仕以司法官探视问候,笔录章氏绪论成《菿汉微言》,成为章氏弟子。一九二七年,因北洋政府杀害李大钊,吴承仕愤而离开司法部,专心教职,曾任北京师范大学国文系主任、中国大学国学系主任;一九三○年起,接触马克思主义。一九三五年,创办《时代文化》等进步刊物,参与组织一二·九运动;次年,加入中国共产党;一九三七年“七七事变”后,到天津开展地下工作;一九三九年九月因病于北平去世,终年五十六岁。

吴承仕在音韵训诂方面的代表作是《经籍旧音辨证》,经学方面如《经典释文序录疏证》《三礼名物》《淮南旧注校理》等,亦为当日学界所推崇。在章门弟子中,吴承仕自是出类拔萃。章太炎曾效仿太平天国封五名弟子为“五王”,天王黄侃、东王汪东、西王朱希祖、南王钱玄同,北王即吴承仕。时人亦将黄侃与吴承仕并称“南黄北吴”,章太炎评价吴承仕“文不如季刚(黄侃),而为学笃实过之”。

二十世纪二三十年代,杨、吴二人即被认为学问精深。黄侃曾说:“北京治学诸君,自吴检斋、钱玄同外,余(嘉锡)、杨(树达)二君皆不愧为教授,其他则不敢知也。”但二人的学术情谊,似无人考察。今据杨树达《积微翁回忆录》、吴承仕百周年纪念筹委会所编《吴承仕同志诞生百周年纪念文集》及其他资料,大致钩沉出他们二人交往情况。

杨、吴学术志趣相投,曾共同组建学术社团。一九二二年五月,由吴承仕创办,杨树达、邵瑞彭、程炎震、洪汝闿、孙人和、朱少滨、尹石公等人参与的“思误社”开始活动。思误社每两周集会一次,主要探讨音韵校勘方面的学问。“思误”出自北齐邢子才语“日思误书,更是一适”。所谓“误书”,乃校勘不善之书,邢子才的意思是每日思考书中谬误,尤为惬意之事。思误社后易名思辨社,活动如旧。陈垣、高步瀛、陈匪石、席鲁思、邵伯絅、徐森玉一班学者陆续入社,吴承仕曾致函陈垣谈及活动事宜。

因经常探讨学问,杨、吴都钦佩对方学识。杨树达评价吴承仕学问称:“检斋为章门高第弟子,学问精实。其同门多在北大任职,以检斋列章门稍后,每非议之;实则以检斋学在己上妒忌之故。”杨树达读吴承仕《淮南旧注校理》时,自承“服其精实”。杨树达与吴承仕探讨《尚书》及古礼制,说自己“愧不及也”。吴承仕亦肯定杨树达学问。一次二人交流治学心得,杨树达“举近日用义类贯串新知告之”,吴承仕认为“为前人所未道也”。吴承仕与杨树达讨论《淮南旧注校理》,曾采纳杨树达的建议。

吴承仕向章太炎推介杨树达。杨树达撰成《古书疑义举例续补》,由吴承仕寄呈章太炎求教。章太炎评价说“用心亦审”,所论《管子》“唯毋”字义,“谓为下句省文,足规高邮之过”。一九三二年三月二十八日,章太炎与黄侃赴北平。吴承仕宴请老师与学长,特邀杨树达作陪,当面把杨树达介绍给老师。不久,又专门陪同杨树达携文拜谒章太炎。之后向杨树达转达章太炎的嘉勉:“湖南前辈于小学多麤觕,遇夫独精审,智殆过其师矣。”杨树达则举贤不避友。任北京师范大学国文系主任时,即邀请吴承仕到北京师范大学任教。一九二六年八月,杨树达接受清华大学聘任,辞去北京师范大学国文系主任职务,推荐吴承仕为国文系教授,并接任系主任。

学人交往,赠送、题签著作是应有之义。吴承仕赠杨树达著作,有《唐写本书舜典释文笺》《淮南旧注校理》《经典释文叙录疏证》《六书条例》等,并用篆字为杨树达《增补老子古义附汉代老学者考》题签,印在首页。杨树达赠吴承仕著作,除笔者所得《古声韵讨论集》,坊间曾见《周易古义》。杨树达在回忆錄中称“以《古书疑义举例续补》贻诸友”,《高等国文法》“寄到十册,分赠诸友人”,且多次记载将新旧著作赠送师友,想来其中应有赠予吴承仕的。因吴承仕藏书散佚,《杨树达日记》未刊,只有留待后人研究了。

吴承仕逝世后,杨树达极为关注他的后事。一九四○年五月,清华同事吴景超拜访杨树达,杨树达询问吴承仕去世情况,方得知吴承仕“以病卒,传言倭寇毙之者,非也”。一九四八年,孙蜀丞与杨树达相会,谈到吴承仕临终前曾写信给孙蜀丞“以遗稿相托”,但“检斋之子不肯相付”。杨树达满是惋惜。一九五五年十月,孙蜀丞告诉杨树达“齐燕铭遍收吴检斋遗稿,为之付印”,杨树达表示“真可喜也”。

杨树达赠予吴承仕的题签

杨树达赠予吴承仕的题签两位先生学术上的相知,非为无由,或源于二人都具开放通明的思想、勇猛无畏的性格和伟大的爱国精神。

首先是极具“趋新”的眼界。一八九七年,湖南巡抚陈宝箴创办新式学堂时务学堂,延揽梁启超为中文总教习,李维格为西文总教习。年仅十三岁的杨树达考取第一班学生,不仅学习中、英文,且从梁启超学习“民权革命之说”。一九○○年,杨树达入求实书院,除学习经史,还学习英文、算学等“新学”。一九○五年,杨树达考取公派赴日留学名额,在日本度过了六年的学习生活。在日期间,杨树达“喜治欧西文字;于其文法,颇究心焉”,并将“欧洲文字语源学etymology”作为研究中国文字学的“思想来源”,“酌采欧西文法之规律,而要以保存国文本来面目为期”,形成了具有中国特色的中国语言文字学。吴承仕同样极具“趋新”意识。他虽然师从章太炎习经学、小学,但不同于乃师学问“守旧”,而是广泛汲取包括马克思主义在内的新思想、新学问。他的《五伦说之历史观》《中国古代社会研究者对于丧服应认识的几个根本观念》《竹帛上的周代的封建制和井田制》《语言文字之演进过程与社会意识形态》等文章,已经明显带有现代学理意识。对吴承仕趋新,“闻者群以为怪,交口訾之”,唯有杨树达充分理解和肯定。杨树达认为《五伦说之历史观》“剖析精微,令人心折”。针对吴承仕“近日颇泛览译本社会经济学书”,杨树达对“以为怪”者说:“君与余看新书,人以为怪,犹可说也;若检斋为太炎弟子,太炎本以参合新旧起家,检斋所为,正传衣钵,何足怪也?”

杨、吴二人的新思想不仅在于治学,亦体现在社会实践、追求正义和社会进步。杨树达在湖南“驱张运动”中发挥骨干作用。一九一八年,张敬尧任湖南省省长兼督军,实行残暴统治,学界人人愤慨。毛泽东、杨树达等人领导开展驱张运动,成立“湖南驱张请愿代表团”,赴北京到国务院请愿。一九二○年六月,张敬尧迫于压力“由湘出走”,驱张运动取得胜利。吴承仕则参与组织一二·九运动(史立德《忆检斋师于一二·九运动前后数事》)。他“冒着寒风,奔走街头”,与青年学生“并肩前进”,“在各校的教授间进行串联,组成教育界抗日救国会”(余修《遗教风范,长留人间—追念吴承仕同志》)。他还以笔为枪,撰写讽刺犀利的文章抨击反动统治。一九三四年至一九三六年,他创办《文史》《盍旦》《时代文化》等杂志,发表很多针砭时弊的杂文。如《国歌改造运动》讽刺国民党党歌,《我们要自由,同時要自由的保障》呼吁争取“吾人享受民主政治下人民应有之最低权利”。

九一八事变后,吴承仕作为北京师范大学教授会主席,立即举行全体会议,一致通电南京政府,要求抗日救国;杨树达在日本学者桥川时雄来访时,则“痛责日本人侵略之无理”。全面抗战爆发后,杨树达听说平型关大捷,“闻朱德第八路军大胜倭寇,可喜”。当战事极恶,国民政府迁都重庆,“思之令人欲绝”。当“闻日前津浦线我军大捷”,“为之振奋”。当听广播布告“倭奴主力舰被击沉四艘”,则“狂喜”不已。杨树达撰著《春秋大义述》,“意欲令诸生严夷夏之防,切复仇之志,明义利之辨,知治己之方”(《春秋大义述自序》)。以学术研究表现抗敌救国之热忱,与陈垣《通鉴胡注表微》、钱穆《国史大纲》,并为当时学者报国之泣血著作。吴承仕在七七事变北平沦陷后,以自家三泰茶庄为据点,“利用运货的茶箱收藏、转运进步书刊和党的文件,坚持抗日工作”(杨明德《检斋先生在师大》)。后转移到天津继续从事抗日活动,为党内刊物《时代周刊》撰稿和筹措经费(张致祥《忆我的老师和同志吴承仕》)。现收于《吴承仕文录》的《袈裟与手枪》一文,应是据当时剪报收集的。

阅读杨、吴著作,探寻杨、吴事迹,内心钦佩之意总不禁油然而生。他们的学术贡献,他们的爱国热忱,都让人感到他们是中国现代史上的两座不朽丰碑。