話剧《一个死者对生者的访问》原中央实验话剧院1985 年演出

話剧《一个死者对生者的访问》原中央实验话剧院1985 年演出一

刘树纲兄四十年前已名扬剧坛。

一九八○年话剧《灵与肉》引发了巨大争论。后来的几年,他的剧作如《十五桩离婚案的剖析》,如《一个死者对生者的访问》,每一部都引起关注和引发讨论,堪称轰动京城。当时我在中央戏剧学院读研,一次听业师祝肇年先生讲《牡丹亭》,由生死之际,忽然谈及《一个死者对生者的访问》,先生时任戏剧文学系主任,感慨文学系为何培养不出这样的作者。我方知树纲乃中戏老学长,毕业于表演系。他的妻子沈及明倒是出身戏文系的大师姐,曾长期主持《当代电影》杂志,端庄亲和,又明爽练达,对年轻学人颇多提携奖誉。

与树纲、及明二学长相识相交超过三十年,可究竟是哪一年在什么场合认识的,已难系定。但我记得曾多次骑一辆破车子,从陶然亭侧的中国戏曲学院到他们在地安门的家;记得在那里常会遇上各方神圣和各种话题,无拘无束,然后就是蹭饭,伯母大人还健在,看到来人就会适当加量;记得是他把我引荐给一些好友如陈建功、何志云等,还有一次带我骑车去王蒙先生在北小街的小院……

其时树纲兄为中央实验话剧院院长,王蒙主持文化部期间,着手直属院团的改革试点,树纲经过竞选考评脱颖而出。他一直念叨要去看望老部长,而我那时已调到中国艺术研究院红楼梦研究所,被王蒙的一大波评红文章折服,也很渴望能当面请益,是以相约前往。此际王蒙正因小说《坚硬的稀粥》惹出风波,小院中则平静温煦,书桌上摆着一台电脑,那年头可是新生事物。见面坐定,王蒙先生兴致勃勃地谈起对李商隐“无题诗”的研究,让我俩耳目一新,记得后边也扯到“稀粥”上,没有多少义愤与反驳,说的是有朋友提议开一家粥铺,也有人愿无偿提供场所云云。树纲对老北京的餐饮如数家珍,出主意卖什么粥,佐以什么样的小菜,两人唇天齿地,聊得像真事一样,那叫一个天真烂漫。

宋儒提倡“去矜”,翻译成今天的话就是“不装”,王蒙素来不端大作家的架子,树纲亦然。他的“社会探索三部曲”所涉及的皆现实问题,婚姻、疾病、社会安全,搜索人情世态的复杂交缠,探寻症结之所在,平实真切,也是不虚不假不装。文如其人,日常的树纲就很像一位邻家大叔,为了创作一次次去法院旁听,去跑医院、挤公交。

二

在树纲兄的所有作品中,我最喜欢《一个死者对生者的访问》。过去数十年了,观剧时受到的心灵撞击,剧终谢幕那长时间的掌声,演员来不及卸妆就到观众席讨论,也有捉对争执,至今依然印象如新。写此文时,我在书架上未找到他签赠的《刘树纲剧作集》(当是已转赠家乡一所大学图书馆,那儿有一个签名本陈列),从网上下载了一部剧本,重读时有很深的感动。纳博科夫说“重读才是真正的阅读”,信然。

剧情很简单:服装设计师肖肖在公交车上发现小偷扒窃,上前制止,没想到当事人不承认被偷,满车中也无一人相助,两个小偷行凶后扬长而去,本人不治而亡,此事竟传播为流氓斗殴。肖肖的魂灵有所不甘,一一寻找在场者追问,他的女友(更准确说是女性朋友)恬恬也努力去查明真相,人性之善恶美丑,就此被一页页揭开……

见义勇为而得不到帮助,众多在场者表现冷漠,受害人也只顾自保,生活中已屡见不鲜。甚至勇为者死于凶徒之手,还要名誉受污,尤令人扼腕痛愤。可这是因为什么?社会公义与人的良知去哪儿了?其也正是剧本之肯綮所在,是主人公肖肖合乎情理的行为逻辑。仅仅是面对两个小偷,仅仅因他们手中有把弹簧刀,就足以让绝大多数的人恐惧退缩,其中不乏内心希望进步和当英雄者。肖肖倒是从未想过要做英雄,只是在死后竟被说成小流氓,自感“这可窝囊到家了”,想去问个究竟,于是便有了《一个死者对生者的访问》。

应是得益于做过多年演员,树纲兄的舞台感极好,穿插变幻得宜。悠悠荡荡、时隐时现的死魂灵,看似温和、实则直击命门的诛心之问,以及得到答案后那份宽容宽恕,都像是紧攥着观众的心。肖肖的访问涉及不少人,而重点只有三个。

话剧《一个死者对生者的访问》演出剧照

话剧《一个死者对生者的访问》演出剧照一是曾在现场大喊大叫、起哄架秧子的赵铁生,一个练过武功的青年工人,刚得知妻子生了个大胖小子,正兴冲冲赶往医院。面对肖肖的追问,他不得不承认“怕伤着自己”“纯粹是见死不救”,而再往深里挖掘,竟说是“怕管闲事回来,座位让别人给占了”。这是真话吗?难道不是真话吗?

第二个是商业局的郝处长,为了再上一个台阶,提着一盒新买的西洋参,带着失明的女儿去医院看望老局长,而见其病危立刻改变主意,悄然离开。他显然也为这种行为愧疚,心绪烦乱,乘公交时被偷走钱包,女儿的裙子也被用刀划破,却在肖肖与窃贼搏斗时装聋作哑。对于为何不承认钱包是自己的,为何不报案也不许女儿报案,他说:“我搞过专案工作,知道人们要左盘问、右调查,你从哪儿来?又到哪儿去?怕露出我去医院和人参的事。”一番话也算发自肺腑。

三是那个叫喊“把车开到公安局去”的人,肖肖对此曾充满感激,苦苦寻觅,大约无论如何也不会想到,竟是他从小的密友、现在的同事柳风。

人们常说“历史是一面镜子”,树纲则以笔下的众生相告知大家:现实生活中亦无处不有这样的镜子,危难之际尤其如此。他在引言中写道:

我曾设想,舞台是由各种形状、不同角度互相映射的硕大镜子组成。人物的不同侧面的许多幻象都展示在观众面前,连观众自己也投影在镜子里,他们从不同角度看到自己和演员的表演,台上台下浑然一体,交织在一起。观众仿佛时时参与其中,你中有我,我中有你。

他还要求增加几面哈哈镜,以外形的扭曲,隐喻心灵的变态,警示尘世中的红男绿女。郝处长的品行低劣固无足论矣,而赵铁生、柳风,以及满满一车形形色色的乘客,又有哪一个能自证清白呢?

红尘万丈,万丈红尘,笼罩着熙来攘往的人世间,又让一切行为留下痕迹,哪怕是极轻微的划痕。“镜子里出现了你的身影”,是歌队的一句唱词,在该剧中重复出现了两次,内蕴着作者深沉痛切的感受,还有善意的提醒。

剧作家刘树纲(1940-2022)

剧作家刘树纲(1940-2022)三

树纲兄高大健硕,坦诚温厚,常会冒出一两句冷幽默,却有一个爱憎格外分明的秉性,一向也喜欢争论和诘问,喜欢寻根究底。有人说主人公身上有他的影子,我很认可。

“三寸气在千般用,一旦无常万事休”,《水浒传》第二十一回引用的这句俗谚,尽道出生命的匆迫与死灭。树纲却抟作了一个不一样的魂灵,一个死而不休、死了也要整明白的肖肖。试想该是怎样一种执着执拗,怎样一种委屈憋屈,才会支撑起肖肖作跨越死生的灵魂拷问?如果说该剧有几分荒诞色彩,我倒觉得主要在于面对坏人的整体缄默,在于身为官员与父亲表现出的怯懦,在于有一身好功夫却不上前,在于眼睁睁看着挚友遇險只是捏着嗓子喊一声(那可是在光天化日、众目睽睽之下啊),而不在于让一个死魂灵去追问一班苟活之辈。《牡丹亭》中的杜丽娘不亦在死后精魄不散,坚持去寻觅梦中情人吗?肖肖也是一个“情之至”者,可以忍受残酷的真实,不愿意被诬妄,是以要一个个去找去问。

这样的构思,也在剧中形成阴阳两界的交叉映衬之妙:女警官办案,得到的多是遮掩推搪,很少有谁会说点儿真话;肖肖的魂灵一到场,则几乎无人不吐露实情,包括隐曲的心理活动。有评论称赞作者在叩问灵魂,我倒觉得更像灵魂在叩问。那些在现场者有大奸大恶吗?仿佛没有,大概也就是以前常说的“私心杂念”。这个词后来不再提了,似乎也获得理解了,而在肖肖的询问下才显出丑陋,很多的罪恶都滋生于此。多年前钱理群先生曾拈出一个“精致的利己主义者”,为那些高学历、高职称、高收入的小人儒摹形绘像,谑且虐矣。重读《一个死者对生者的访问》,我才悟出:利己主义者从本质上毫无精致可言,都是一律的丑陋丑恶,并且是残酷的。

话剧《十五桩离婚案的调查剖析》原中央实验话剧院1983 年演出

话剧《十五桩离婚案的调查剖析》原中央实验话剧院1983 年演出在骨子里,树纲兄又是个理想主义者,剧作中也随处可见人性的光亮:勇敢跟踪凶手的小女生,留意观察,终于发现了线索,使罪犯落网;为两支糖葫芦争吵斗气的年轻夫妻,深感愧疚,到案发地祭奠肖肖的亡灵;那从农村来京的兄妹俩,刚算有些宽裕,执意要捐五千元为肖肖塑像;以及盲女亮亮……

作者还用浓墨重彩摹写了肖肖的女友唐恬恬,性情明快,敢作敢为,一直致力于为肖肖讨还公道,甚至走后门去办了一个结婚证,为的只是能在葬礼上手捧遗像,减缓一点儿死者的寂寞。这是该剧的一条副线,与之相连结的是一个友情三人组,在单位得风得雨的柳风是他俩的好友,是恬恬的另一个爱慕者。副线中个别处理如追讨抚恤金等似有讨论的空间,却也是不愿主人公太孤单冷清。树纲是个重情重义的作者。

肖肖曾感慨:“我们生活在追求的时代,多美好!”树纲以简笔带写了这个年轻人的追求,并无意于将之美化,而是处处让他自认平凡,低到尘埃里。高尔基说:“人是杂色的,没有完全黑色的,没有完全白色的。”肖肖也是杂色的。考虑到该剧推出之初,人们的欣赏习惯尚未完全摆脱“高大全”的影响,对这一杂色的圆整的戏剧形象的出现,应有更多的珍惜和庆幸。

四

生活中的树纲兄,似乎从来没学会油滑模棱,脾性相和则话语侃侃,不和则可能一言不发。他与及明大姐既嫉恶又嫉俗,夫唱妇随,亦妇唱夫随,令人亲近,令人艳羡,当然也会引来一些嫉妒。而我记住的是他们的真诚关爱,携家来京之初百事维艰,老学长给予了很多实实在在的帮助鼓励,没齿难忘。

2021 年刘树纲回母校给研究生讲课

2021 年刘树纲回母校给研究生讲课一九九一年夏天之后,树纲兄不再担任院长,可以更加专心地写作,认认真真地写,最重要的是完成了《一场关于爱与罪的审判》。此乃其“社会探索三部曲”的最后一部,浸润了大量的心血心智,却因主题涉及“安乐死”而未能上演。这当然是一个敏感话题,其中牵扯到医疗制度和法律问题,也涉及道德、感情和人性等。现实既有诸多困惑,探讨一下有什么不可以呢?一次去看他聊到此事,老哥哥为之郁闷,连声叹息,却未就此搁笔。

进入新世纪后,我们的联系渐渐少了,这是我很惭愧和无奈的事情。客观上说是单位上诸事冗杂,个人又想挤时间写点东西,无暇顾及;主观上则是一次次检讨自责,想起来就约一次,总体的改进不大。自己退休后远离尘嚣,躲到京北的山窝子里读书写作,日日伏案,乐此不疲,与树纲兄见面更少。只有一次发起性子,约他们夫妇、建功和志云夫妇等老友来山里玩,志云还引荐了史铁生的夫人希米。那次人多,未能与树纲兄细聊,但看出他的开心,仍是那温煦亲和的笑容。去年岁杪与建功兄晤面,还相约一起去看树纲,未果,其实他那时已病重。

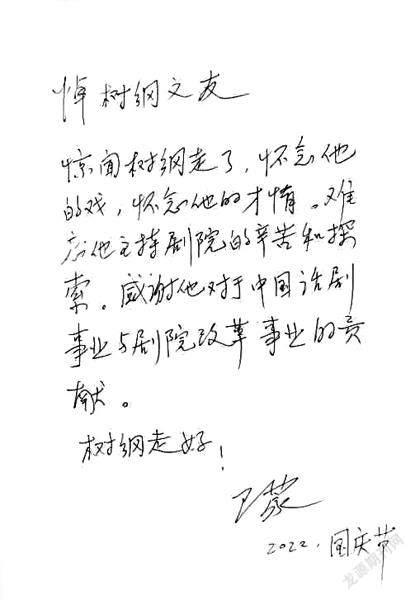

王蒙悼念刘树纲的文字

王蒙悼念刘树纲的文字二○二二年七月二十七日下午,突然收到及明大姐的微信,告知树纲去年十月查出肺癌晚期,经过放疗化疗皆无大效,“骨头疼痛十分厉害,已走不了路”,现住在泰康康复医院。我与妻子悦苓赶紧去做核酸,经过复杂的报备手续,次日下午获准进入病房。树纲兄瘦得厉害,闭眼躺在床上,闻听我的名字微微睁眼,点头,也努力微笑,但已说不出话来。就这样四目相对,我拉着他枯枝般的手,心中的悲楚自也不敢流露,还在思忖着怎样表述,他已然昏昏睡去。及明姐姐与儿子刘深对他精心照顾,医院的条件也很好,但我们都知道病情已无可挽回。八月十一日中午,我俩再次前往探望,树纲兄已进入弥留状态,我们分手后约两个小时,他即撒手尘寰。

浮生着甚苦奔忙?待树纲兄驾鹤而去,我才痛然想到,一个可以敞开心扉、竹筒倒豆子的老哥哥走了!才想起有很多话要对他絮叨,有不少事要与他讨教,内心早已沉潜着一种相对而坐的渴念,可已经来不及了。

树纲兄的“社会探索”,说到底也就是对人性的索解,是灵魂叩问。从《一个死者对生者的访问》问世到今天,人们的物质生活已今非昔比,而人性和道德的痼疾并未祛除。国家层面,乃至各省各地,都重视对“见义勇为”的保护和鼓励,而类似肖肖的情景仍会一再出现。人们甚至不敢去搀起摔倒的老人,害怕被诬赖,也真的不断发生一些反诬事件。每看到此类报道,慨叹之余,我都会想到树纲兄,想到《一个死者对生者的访问》。借剧中人之口,他宣称“每一个人灵魂深处都会有一个道德法庭,也有一个丰碑”,我有些疑惑,却知道他是在激发良知和唤醒世人,心中有大爱,也满含悲悯……

镜子里出现了你的身影。