陶渊明像

陶渊明像一

陶渊明是东晋末南朝宋初人,最早记录他一生的,是小他约二十岁而有盛名的颜延之。颜延之东晋末为江州刺史手下,在寻阳(今江西九江)同陶渊明比邻而居,成为酒友,刘宋初因得罪当权者傅亮、徐羡之,被外派做始安太守,在往始安(今广西桂林)郡途中经过寻阳,又一次见到陶渊明,相隔十年,照样畅谈饮酒。元嘉三年(426)傅亮、徐羡之死后,颜延之回到建康重获重用,第二年听说陶渊明去世,便写下《陶征士诔》(《宋书·颜延之传》)。

《陶征士诔》分序和诔两部分。在序的部分,颜延之称“有晋征士寻阳陶渊明”,尽管入宋八年,他仍将陶渊明视作晋人。陶渊明不肯接受朝廷征召,幽居寻阳南岳,仿佛历史上的巢父、伯成子高、伯夷、四皓。为了“母老子幼”, 陶渊明也曾在地方上当小官,做彭泽令,可终究不适应官场气氛,辞职回家,在柴桑某地,过着男耕女织、读书饮酒的生活,与富贵绝缘,家人也都乐而忘贫,最后朝廷征他做著作郎,他还是“称疾不到”。他去世后,“近识悲悼,远士伤情”,根据他有“宽乐令终之美,好廉克己之操”,几个朋友商定赋予他“靖节征士”的谥号。

序以下是韵文写成的诔,诔的前半部还是讲陶渊明这个人,表扬他出身“洪族”而能特立独行,不在乎外在头衔等级。说出身洪族,多半指他曾祖父为陶侃。陶侃本是三国吴人,吴亡后从鄱阳迁居寻阳,“望非世族,俗异诸华”,却因累累战功在东晋时为大将军,封长沙公。但在陶侃十七个儿子中,陶渊明祖父陶茂不是最有名的,宋武帝登基后,袭爵长沙公的陶侃后人也降级为侯(《晋书·陶侃传》),颜延之特意强调陶渊明的家庭背景,大概是要说明他“爵同下士,禄等上农”而能泰然处之,是因为他有这个自信。

诔的后半部是回忆与陶渊明的交往,说到陶渊明辞官后,有一段时间,他们在一起通宵达旦喝酒谈心,陶渊明告诫他处世不可太方正,要学古人可屈可伸。颜延之说:那些肺腑之言犹在耳,可是今后再也听不到了,陶渊明这一死,便和黔娄、展禽归于同一世界了。

除了战国黔娄子和春秋时代的展禽(即柳下惠),《陶征士诔》提到的上古至两汉间人物还有十来个,有传说中尧时的巢父、伯成子高,有殷周之际的伯夷,战国时的田过,秦汉间的四皓和季布,还有西汉的司马相如,以及两汉间的毛义、郇相。他们或是不愿为朝廷之士而宁为山林之士,或是依恋旧朝而不肯接受新朝。颜延之是用这些人来比况陶渊明的处境、认同乃至个性,并称这些人有气节、讲操守,比尧、禹更值得尊敬,也同周朝汉室一样崇高。三国魏的嵇康在《与山巨源绝交书》中已说到,人可以有不同选择,不分贵贱高低,“故尧舜之君世,许由之岩栖,子房之佐汉,接舆之行歌,其揆一也”,视“入山林而不反”的隐士和“处朝廷而不出”的君臣价值相当。颜延之要表达的也是这个意思,与同时代稍后范晔在《后汉书》中特辟《逸民传》,以向王莽时“裂冠毁冕,相携持而去”以及在汉末“羞与卿相等列”的士人致敬,也可谓异曲同工。颜延之相信自己的这篇诔,也能让陶渊明“实以诔华,名由谥高”,使人看到他存在于当世的意义。

值得注意的是,颜延之在诔中提到陶渊明的作品《归去来辞》。《归去来辞》写作者辞官返家的心情,据后来的《晋书·隐逸·陶潜传》说,是写于晋安帝义熙二年(406)陶渊明“解印去县”后,讲他看到熟悉的道路、树木花草和家中僮仆、稚子,“引壶觞以自酌”,顿然放松,决意听从内心召唤,“归去来兮,请息交以绝游”,从此只与亲戚、农人交谈,弹琴读书,“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”。“登东皋以舒啸”,典出三国魏时阮籍的《奏记诣蒋公》。阮籍称病谢绝太尉蒋济的征召,说自己“方将耕于东皋之阳,输黍稷之税,以避当途者之路”,据东晋孙盛《魏氏春秋》记载,他又曾去见苏门山的隐者,对之长啸。陶渊明用阮籍的典故,说明他在精神上追慕阮籍,而据颜延之说,从《归去来辞》亦可见他之所以能理解司马相如离开汉景帝、郇相称病辞官,并安于“陈书缀卷,置酒弦琴”的生活,不单纯是因为他怀有某种理念,还缘于他对生命的看法,“是惟道性”,所以他生病后不吃药,也不祷告,“视死如归,临凶若吉”。

由此可知,颜延之对陶渊明的认识,既是从实际交往观察所得,也是根据陶渊明的自述,是从他作品中分析得到的。

二

据王僧达《祭颜光禄文》说,颜延之年少成名,“文蔽班(固)、扬(雄)”,他与陶渊明交往,自然不会只是痛快淋漓地喝酒、听取忠告,势必也注意到陶渊明的诗文。他当日所见,似乎又不只有《归去来辞》,还有写到“安贫守贱者,自古有黔娄”的一首《咏贫士》。而他笔下的陶渊明,与陶渊明自己的《五柳先生传》亦相仿佛,如他写陶渊明“心好异书,性乐酒德”“在众不失其寡,处言愈见其默”,又“少而贫病”“母老子幼,就养勤匮”,便是陶渊明所写“好读书”“性嗜酒”“闲静少言,不慕荣利”,而“环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空”的五柳先生翻版,抑或来自陶渊明《与子书》中“少而穷苦,每以家弊,东西游走”“病患以来,渐就衰损”的自述。这说明颜延之还不仅仅是将陶渊明当成一个忘年交的长者、一个隐士,更视他为一个写作者,故从他写的诗文中去看他内心。可以为旁证的是,与陶渊明同年去世的王献之从侄王弘之,也是在东晋末“拂衣归耕”,隐居上虞(今浙江绍兴),为谢灵运、颜延之“并相钦重”。颜延之本来也有替他作诔的打算,却“窃以叙德为事,但恨笔短不足书美”(《宋书·隐逸·王弘之传》),没有写成,或许就是因为王弘之未留下让他能把握其精神世界的作品。

颜延之后来虽然官至金紫光禄大夫,但他“每犯权要”,心理上自有与陶渊明、王弘之相通的地方,王僧达就说他“服爵帝典,栖志云阿。清交素友,比景洪波。气高叔夜,严方仲举”,是嵇康和东汉陈蕃一类人物。也就是在陶渊明死后不久,颜延之在永嘉写下讴歌阮籍、嵇康、刘伶、阮咸、向秀的《五君咏》,对“立俗迕流议,寻山洽隐沦”的嵇康尤为推重。嵇康不惜以绝交抗议山涛的举荐,称“若吾多病困,欲离事自全以保余年”“一旦迫之,必發其狂疾”(《与山巨源绝交书》),陶渊明也有“归去来兮,请息交以绝游”的誓言,在颜延之看来,这两人可以说是同路。而元嘉二十九年(452),他对宋文帝独宠释慧琳不满,以为“此三台之坐,岂可使刑余居之”,并上表称病请辞太常,“乞解所职,随就药养”(《宋书·颜延之传》),就未见得不是在效仿这两位。

元嘉三年,当颜延之从始安返回建康,经巴陵(今湖南岳阳)郡,登高望远,或许是想到不久前见过的陶渊明,写下“请从上世人,归来艺桑竹”(《始安郡还都与张湘州登巴陵城楼作》)的诗句,这时,与他有相似经历的谢灵运也从永嘉、始宁返回建康。

谢灵运在刘裕称帝后,从康乐公“降公爵为侯”,并遭到“唯以文义处之,不以应实相许”的对待,又被徐羡之等打发去做永嘉太守,至元嘉三年才被任命为秘书监。不过他脾气大,“再召不起”,要光禄大夫范泰亲自写信,才肯回建康就职(《宋书·谢灵运传》)。因此,他那时写有一首《还旧园作见颜范二中书》的诗,讲他们别后重逢,如何在一起分享各自经历,并交换各自作品:“夫子照情素,探怀授往篇。”颜延之也写有《和谢监灵运》的诗,讲在“人神幽明绝,朋好云雨乖”后,他是怎样去的始安郡,于途中“吊屈汀州浦”,写下祭屈原文,又是怎样思念远在会稽的谢灵运,“跂予间衡峤,曷月瞻秦稽”,又感慨终于能相见一吐为快,“尽言非报章,聊用布所怀”。

以颜、谢这样的关系,既是政治盟友,又是文学同道,在他们重逢相聚之时,当颜延之听说陶渊明去世,想必也会告诉谢灵运他们,并在一起谈论陶渊明的为人,同时阅读他的诗文。这些诗文,讲述了陶渊明作为士人在政治上尤其是在王朝更替之际的思考与选择,是靠近权力参与其中还是与之保持距离,陶渊明的回答是:“富贵非吾愿,帝乡不可期。”(《归去来辞》)他的回答,不但让颜延之心有戚戚焉,对谢灵运也是一种精神上的安慰,尽管在《山居赋》里他故意说“言心也,黄屋实不殊于汾阳。即事也,山居良有异乎市廛”的反话,可是在向庐陵王义真推荐王弘之时,他也曾说过“季世慕荣,幽栖者寡”,却由于有王弘之等隐士的存在,不仅展示一种高尚人格,也化为一种强大的社会批判力量,“既远同羲唐,亦激贪砺竞”(《宋书·隐逸·王弘之传》)。

刘宋初期的文坛,如沈约所说,“爰逮宋氏,颜、谢腾声”(《宋书·谢灵运传》),是以颜延之、谢灵运为领袖人物的,在颜、谢的身上,又都可见一种政治上的叛逆,与陶渊明、王弘之相通。正由于此,陶渊明、王弘之才成了颜、谢努力要表彰的人。

三

陶渊明生在晋哀帝、废帝之间,“卒于寻阳县之某里”(《陶征士诔》)。寻阳郡为江州首府,彭泽、柴桑都是寻阳下面的县。江州“去京都水一千四百”,与从会稽到建康的水路距离差不多,永嘉则“去京都水二千八百”(《宋书·州郡志》),还要远。据说东晋王廙代陶侃为荆州刺史时,从寻阳当天就能抵建康:“旦自寻阳,迅风飞帆,暮至都,倚舫楼长啸,神气甚逸。”(《晋书·王廙传》)如果说西晋初,寻阳作为三国吴的旧地,“统理尤难”,到西晋末北人南迁,一批北方弘农(今河南灵宝)人在此侨立弘农郡(《晋书·地理志》),这里就成了南北人杂居之所。而它处在长江中下游,为长江与鄱阳湖、赣江等交接口的地理位置,这又让它成了贸易和军事要冲。晋成帝咸和初,温峤为江州刺史、平南将军,镇武昌,便上疏称“寻阳滨江,都督应镇其地”,而当苏峻“逼迁天子于石头”,他说服陶侃会同庾亮率舟军征讨,也是从寻阳出发,陶侃也正是以此立功为太尉,封长沙郡公(《晋书·温峤传》)。

到陶渊明出生时,“晋道弥昏”(《晋书·孝武帝纪》),如梁启超说就像他经历过的清末,“政界混浊不堪”(《陶渊明之文艺及其品格》)。晋安帝隆安二年(398),桓玄“借运乘时”,与殷仲堪等发动“革命”,盟于寻阳,元兴元年(402)入京师,二年(403)“奉皇帝玺禅位于己”(《宋书·武帝纪》),迁安帝及后来的恭帝到寻阳,在被刘裕攻破后,再逃到寻阳,最后死于江陵(今湖北荆州)。在东晋的最后几年,寻阳又变成了一个动荡的政治中心。

桓玄为“夺取玺”做了不少宣传,其中包括几个月前,“以历代咸有肥遁之士,而己世独无,乃征皇甫谧六世孙希之为著作”“号曰高士,时人名为充隐”(《晋书·桓玄传》)。皇甫谧是魏晋间有名的高士,曾以“朝貴致功之臣,野美全志之士”(《释劝论》)为由拒绝出仕,晋武帝召他做著作郎,他也不接受。他儿子方回“遵父操”,后来在荆州闭门闲居,耕而后食,亦曾为时任荆州刺史的陶侃所尊重(《晋书·皇甫谧传》)。桓玄此时抬出皇甫希之为著作郎,自然是为了让人联想到“典午运开,旁求隐逸”(《晋书·隐逸传》)的晋武帝时代,却可惜皇甫希之不是皇甫谧,他的出现,反而叫人看破这不过是一场配合桓玄的政治表演。但这也说明在东晋末的政治文化中,隐士仍然是一个极为重要的符号。

当时据说有“寻阳三隐”很出名,他们是周续之、刘程之、陶渊明(《宋书·隐逸·周续之传》),陶渊明的叔父陶淡也隐居在长沙的临湘山和罗县(湖南汨罗)埤山(《晋书·隐逸传》)。颜延之说“有诏征著作郎”,而陶渊明“称疾不到”,他没有写下征召的具体时间,但《宋书·隐逸·陶潜传》记为晋安帝“义熙末,征著作佐郎”,也就是在桓玄征皇甫希之之后,隐士的价值依然处于被发掘利用的阶段。后来范泰之子范晔写《后汉书·逸民传》,直至宋明帝泰始五年(469)下诏称“夫箕、颍之操,振古所贵,冲素之风,哲王攸重”,要求各部门“精加搜刮”那些以“贞栖隐约,息事衡樊,凿坏遗荣,负钓辞聘,志恬江湖,行高尘俗”而闻名于世的人,“以时授爵”(《宋书·明帝纪》),都还是在这样一个时代潮流中。而不管是在东晋末抑或刘宋初,著作郎、著作佐郎都是负责撰写国史的六、七品官,都要求有才学也有名望的人来承担,朝廷征召陶渊明任此职,证明他在生前已有足够高的声望。

所以,在陶渊明死后一个甲子的齐永明年间,他才和颜延之、谢灵运一道被沈约写进《宋书》,而他是被放在《隐逸传》。本来颜延之已将陶渊明描绘成一个“南岳之幽居者”,所谓“幽居”,当然如范晔说,是为了“不事王侯,高尚其事”的政治理想,“然观其甘心畎亩之中,憔悴江海之上,岂必亲鱼鸟、乐林草哉”(《后汉书·逸民传》),也如谢灵运在会稽别业享“幽居之美”而作《山居赋》所期望于读者的:“览者废张、左之艳辞,寻台、皓之深意。”不过几十年后,在沈约眼里,陶渊明、王弘之这批晋宋间隐士的政治诉求及其光环都变得模糊、暗淡。按照他的理解,这些人只是没有遇到欣赏他们的君主,便“放情江海,取逸丘樊”。他们的隐逸生活,早已不像汉代刘安形容的那样艰苦,是在深山老林里与虎豹熊罴为伍(《招隐士》),又或像西晋张协讲的那样,需要有“君子守固穷”的决心,“取志于凌子,比足黔娄生”(《杂诗》),隐逸并非与富贵绝缘,也不再是与朝廷对立的政治姿态,甚至“岩壑闲远,水石清华”的隐逸文化,都被“崇门八袭、高城万雉”的冠冕缙绅吸纳,他们“莫不蓄壤开泉,仿佛林泽”,视之为一种生活时尚(《宋书·隐逸传》),因此出现在《宋书·隐逸传》里的陶渊明、王弘之等,也就不再是一种政治象征,而变成了文化符号。

沈约写《陶潜传》,大体是遵从颜延之《陶征士诔》的,但他补充了一些细节,如说“陶潜字渊明,或云渊明字元亮,寻阳柴桑人也。曾祖侃,晋大司马”“起为(江)州祭酒,不堪吏职,少解归。州召主簿,不就”“复为镇军、建威参军”,晋安帝“义熙末征著作佐郎,不就”“宋元嘉四年卒,时年六十三”,以此构成一篇完整的史传。除此外,他还记录了若干表现陶渊明个性的传说。一是在陶渊明任彭泽令时,“郡遣督邮至,县吏白应束带见之,(陶)潜叹曰:‘我不能为五斗米折腰向乡里小人,即日解印绶去职”。二是义熙末,丞相王导的曾孙、江州刺史王弘叫人携酒去庐山约请陶渊明,陶渊明来便共饮,并不拒见王弘,故此后每到九月九赏菊,王弘都送酒给陶渊明,陶渊明“即便就酌,醉而后归”。三是颜延之两次在寻阳,均“日日造潜,每往必酣饮致醉”,最后“留二万钱”,被陶渊明“悉送酒家,稍就取酒”。四是陶渊明有一张无弦琴,“每有酒适,辄抚弄以寄其意”。五是有客来,不论贵贱,陶渊明都以酒招待,却往往是他先喝醉,说:“我醉欲眠,卿可去。”沈约评论道:“其真率如此。”

沈约并不像颜延之那样强调陶渊明的“归去来”,是如巢父、伯夷般的选择,既出于对生命的认知,也为一种政治立场,他是尽可能淡化隐与仕、山林与朝廷的对立,换用一种审美眼光去看待陶渊明的言行,视之为真挚率性。

四

沈约在《陶潜传》中还引了陶渊明的四篇诗文,并为它们初步编年,这在写有十多个人的《宋书·隐逸传》中,是绝无仅有的。

首先是引《五柳先生传》。陶渊明写五柳先生“不慕荣利”“好读书,不求甚解”“性嗜酒”“期在必醉,既醉而退,曾不吝情去留”“箪瓢屡空”“常著文章自娱,颇示己志”这一形象,仿佛嵇康在《与山巨源绝交书》中说他自己“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生。浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣”。不过沈约称《五柳先生传》是陶渊明“自况”“其自序如此,时人谓之实录”。

《陶渊明像传》(局部),〔元〕赵孟頫书

《陶渊明像传》(局部),〔元〕赵孟頫书其次引《归去来辞》。沈约说这是陶渊明辞去彭泽令时所写,又说陶渊明年轻时做过官,并无政治洁癖,进入刘宋后才“不复肯仕”,写文章也都署晋氏年号,但宋以后仅记甲子,不署年号。这是强调陶渊明并不介意做朝廷之士,只是不认同刘宋。这一点在后来最引起争议,既有如梁启超称陶渊明“只是看不过当日仕途的混浊,不屑与那些热官为伍,倒不在乎刘裕的王业兴隆与不兴隆”(《陶渊明之文艺及其品格》),也有如陈寅恪说“东晋之末叶宛如曹魏之季年”,陶渊明生值其时,创为一种“新自然说”,不同于提倡老庄自然说以免屈身于司马氏的嵇康、阮籍,可“惟其仍是自然,故消极不与新朝合作”(《陶渊明之思想与清谈之关系》)。

最后引《与子俨等疏》和《命子诗》。沈约说这是陶渊明写给他孩子,“以言其志,并为训诫”的。写《与子俨等疏》时,他已“年过五十”,所以开头向孩子们道歉,讲自己也曾“东西游走”努力过,却因“性刚才拙”,不能让他们免于“幼而饥寒”,作为父亲,他非常内疚。不过接下来他又解释说自己从来欲望不高,只爱读书,“开卷有得,便欣然忘食”,又或见“树木交阴,时鸟变声,亦复欢而有喜”,以至于病倒后才意识到生命短暂,孩子们还小,家里穷得又雇不起人,“念之在心,若何可言”?只能期望孩子们相濡以沫。《命子诗》是写给他儿子陶俨的,这一四言诗从陶唐时代的“悠悠我祖”讲起,讲到战国时,他们的先祖中就有人选择如“凤隐于林,幽人在丘”,至汉代,才有愍侯陶舍出来“攀龙”显示武功,愍侯之子陶青更做到丞相。如此看来,陶家人在历史上有避世的,也有入世的,“时有默语,运固隆污”,所以,“桓桓长沙”即长沙公陶侃选择“攻遂辞归,临宠不惑”“慎终如始”,他父亲陶逸也是“淡焉虚止”,他自己比不上祖先,对陶俨却有所期待,希望他成才,可是不成才也没关系,“尔之不才,亦已焉哉”。

陶渊明带有自述性质的这些诗文,大概都是写给家人或身边人看的,都很亲切、口语化。《与子俨等疏》中提到的古今人物,如春秋时的伍举,战国时的管仲,王莽时期的求仲、羊仲,还有东汉初的王霸(孺仲)与他妻子,汉末名士韩融,西晋“操行人”汜稚春,在那时也都不算偏僻。沈约有著名的“文章当从三易”论,他主张好文章一定要平易近人,“易见事,易识字,易读诵”(《颜氏家训·文章》),陶渊明的詩文想来都符合他的这一标准。

这几篇作品,当是沈约从他见到的陶渊明“所著文章”中选出来的。陶渊明绝非无名之辈,又得到颜延之表彰,在他身后,要想认识他这个人,自然莫过于读他的诗文。与沈约同时代的江淹写有一组模仿汉代以来五言诗名家的《杂体诗》,其中有学嵇康、阮籍、谢灵运、颜延之的,也有学“陶征君潜”的。学陶的这一首,便是抓住了陶渊明“虽有荷锄倦,浊酒聊自适”的瞬间,写他在务农过程中释放了官场压力,脱胎换骨,只剩下“但愿桑麻成,蚕月得纺绩”的唯一念想,希望从此后结交的也都是于健康有益的朋友。从江淹诗中也可以看到,在他们这批齐梁时代作家眼中,陶渊明既是隐士又是诗人,故钟嵘称他为“古今隐逸诗人之宗”。

钟嵘在梁天监年间编有专门评论五言诗的《诗品》,将谢灵运诗列在上品,陶渊明、颜延之、江淹、沈约都列在中品。他分析陶渊明诗,称其“源出于应璩,又协左思风力”。出于应璩,当是指汉魏间的应璩作有《百一诗》,其中一段就写到辞官归家:“前者隳官去,有人适我闾。田家无所有,酌醴焚枯鱼”,“所占于此土,是谓仁智居。文章不经国,筐箧无尺书”。而应璩孙应詹为江州刺史,与陶侃亦曾有“进共竭节本朝,报恩幼主,退以申寻平生,缠绵旧好”(《晋书·应詹传》)之谊。协左思风力,则是指西晋左思有《招隐诗》写隐士“非必丝与竹,山水有清音”“秋菊兼糇粮,幽兰间重襟”“结绶生缠牵,弹冠去尘埃”的生活。钟嵘的意思是,陶渊明在五言诗中写他的乡村生活,“欢颜酌春酒”“日暮天无云”等,并非前无古人,但是他超越了古人。

五

梁昭明太子萧统“性爱山水”,常与朝士名素者游东宫玄圃,每当有人建议演奏女乐,他便咏左思的“何必丝与竹,山水有清音”(《梁书·昭明太子传》)予以否决。他也酷爱陶渊明诗文,编有《陶渊明集》,并写了一篇《陶渊明传》。这篇传取材于沈约的《宋书·隐逸·陶潜传》,但也增加了一些细节:一是说江州刺史檀道济曾去看陶渊明,问他:“贤者处世,天下无道则隐,有道则至,今子生文明之世,奈何自苦如此?”他回答说:“何敢望贤,志不及也。”二是说后来江州刺史檀韶苦请“寻阳三隐”之一的周续之与学士祖企、谢景夷“共在城北讲礼,加以雠校”,陶渊明作诗相赠。三是说陶渊明妻子翟氏“亦能安勤苦,与其同志”。四是说陶渊明“元嘉四年,将复征命,会卒”。“将复征命”的说法,不知有何根据?不过萧统也是大为称赞陶渊明的:“不以躬耕为耻,不以无财为病,自非大贤笃志,与道污隆,孰能如此乎?”

既编集,便少不了对陶渊明有“博学善属文”的评价,并提到他的《五柳先生传》《归去来辞》以及《示周续之祖企谢景夷三郎》三篇诗文。在《陶渊明集序》里,萧统又谈到为什么要读陶渊明作品。他用《庄子·逍遥游》所载尧的故事与传说中周灵王太子晋的故事来说明,即便圣人达士,内心也都有隐遁晦迹的渴望:“唐尧四海之王,而有汾阳之心;子晋天下之储,而有洛滨之志。”从这个意义上看,陶渊明写隐逸的诗文,也都有益于“风教”,何况它们是那样与众不同,“横素波而傍流,干青云而直上。语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真”。

萧统所编《陶渊明集》早已不存,不过在他编的《文选》中收录有陶渊明的《归去来辞并序》及诗八首,借此可一窥作为文学家的陶渊明给萧统与其同时代人留下的印象。

八首诗中,归于“行旅”类的有《始作镇军参军经曲阿》和《辛丑岁七月赴假还江陵夜行途口作》。前者据说是在晋安帝时,他去做刘裕的镇军参军,路过曲阿(今江苏丹阳)时所写,后者据说也是在晋安帝时,他仕于荆州刺史桓玄幕中,休假返回江陵(今湖北荆州),经途口(今湖北安陆)所写。两首诗都是写旅途中的心情,講他本来安心待在乡间林园,“闲居三十载,遂与尘世冥”,不得已外出为官,可是随着一路上风景改变,天水茫茫,归乡之思如漫漫江水涌上心头,很快就后悔离开家,也终于明白自己本不必像宁戚商歌车下打动齐桓公,做肩并肩耕田的长沮、桀溺就好,应该“投冠旋旧墟”“终返班生庐”。这两首诗所表达的不愿受官场约束的心情,很像嵇康在《与山巨源绝交书》中的倾诉,只是陶渊明不如嵇康那样肆无忌惮,他为了生存踏上征途,却一路左思右想犹犹豫豫,未及抵达就归心似箭。

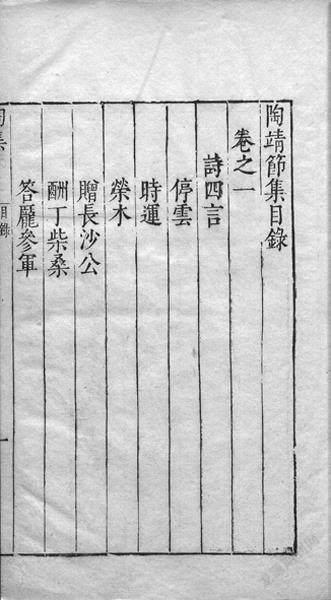

《陶靖节集》,明万历间刊本

《陶靖节集》,明万历间刊本“杂诗类”收有陶渊明的《杂诗》二首及《咏贫士》《读山海经》。《杂诗》其一为“结庐在人境,而无车马喧”,其二为“秋菊有佳色,裛露掇其英”,两首诗写的是南山幽居同样的环境,观赏菊花同样的秋季,看飞鸟归还同样的傍晚时间,表达的也是远离尘世以使内心平静的相同人生选择。只不过其一说望见山岚便心有所动,这是人与自然对话,其二说独自饮酒便能消忧解愁,这是自己与自己对话,都无关他人。《咏贫士》如题写的是无权无势、贫穷落魄的士人,就像天上孤云,很难有灿烂的未来,“万族各有托,孤云独无依”,当别人在阳光下四处奔走时,他们还守着老规矩,怎能不挨饿受冻,倘连说个话的人都没有,岂不更加悲哀?这首诗写的是旁人眼中的自己,不过是个孤独穷困的贫士。但在《读山海经》里,陶渊明却又以“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”来表示自己其实很满足,即使居穷巷,尤其当孟夏时分,一边饮春酒,一边“泛览周王传,流观山海图。俯仰终宇宙,不乐复何如”。

“杂拟类”收入陶渊明的《拟古诗》“日暮天无云,春风扇微和”,这是一首拟古的情诗,写在明月高悬、鲜花怒放的春天,彻夜狂欢,并感慨这样的好时光不可能持久。类似的描写和感慨在陶渊明诗文中并不常见,或许就是单纯拟古,而非写他自己的生活与心情。“乐府类”所收《挽歌诗》也和前人所写挽歌一样,是以死者口吻讲述下葬经过,到最后“幽室一已闭,千年不复朝”,在死亡面前人人平等,“贤达无奈何”。不过这首挽歌所表达的对于死的达观,与陶渊明对生命、生活的达观相似,与颜延之《陶征士诔》所描写他的形象也一致。

这八首诗中表现出来的自然真挚、平和淡定,又与已见诸《宋书》的《归去来辞》《五柳先生传》《与子俨等疏》《命子诗》相通,而这正是宋齐梁时代人心中的陶渊明。

从颜延之到沈约、钟嵘、萧统,随着时间推移,对陶渊明其人的认识,越来越让位于对他作品的阅读体验,如钟嵘、萧统说,是“每观其文,想其人德”和“爱嗜其文,不能释手,尚想其德,恨不同时”。但在陶渊明死后的这一百年里,无论是如颜延之说他有“宽乐令终之美,好廉克己之操”,还是如萧统说只要读了他的作品,不必隐居山林,也不必拜老子为师,就能使人得到精神上的净化,“驰竞之情遣,鄙吝之意祛,贪夫可以廉,懦夫可以立,岂止仁义可蹈,抑乃爵禄可辞”,他们看重的始终都是陶渊明其人与其诗文的道德力量,这也就是那个时代人所理解文学的力量。

二○二二年十月三十日定稿