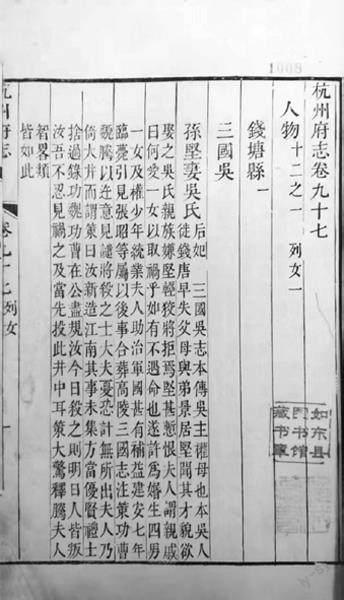

《杭州府志》(如东县图书馆藏)

《杭州府志》(如东县图书馆藏)在江苏省如东县一个叫马塘的地方,一直流传着一个关于“腰斩王燧”的故事,说王燧犯法被处以腰斩,收尸之时王氏家人用琴弦缝合了斩断之腰,后埋葬在马塘的东王家坟。“文革”期间,东王家坟被掘,当地有一个叫孔子明的人特地赶去观看,果然见到琴弦仍在尸骨腰部。他绘声绘色的讲述,引发了无数人的兴趣。但王燧是何许人,犯了哪些不法之事,何时被腰斩?谁也说不清楚。《书城》二○二一年五月号刊登的卜键先生《物以反常为妖》一文中,提到了王燧,因为不是主角,仅是一笔带过,反而给读者留下更多的想象空间。王燧,这个乾隆年间被朝廷处以极刑的地方大员,就像一个未解的谜团,始终吸引着一些人的好奇目光。

一、民间记忆中的王燧

如东县图书馆没有什么古籍收藏,却有一册乾隆刻本《杭州府志》。这里怎么会有这本书?有人猜测,是不是当年王燧带回来的?

王燧是如皋马塘场(今属如东)人,曾任杭州知府。在任期间,主修过一次《杭州府志》。此书于乾隆四十五年(1780)付梓刊行,由于种种原因,流传极罕,殊为稀见。如东县图书馆收藏的那本,是否就是王燧所刻版本,谁也说不清楚。关于王燧其人,在本地也是充满争议的。有人说他是清官,比如光绪《直隶通州志》就有因其政绩显著而三代得朝廷封荫的记载。也有人说他是贪官,而且是一个巨贪。有人说他是个孝子,也有人说他是个义士,还有人说“敲竹杠”这个典故就来源于他。众多面具的背后,他到底是一个怎样的人?这不禁让人心生好奇。笔者去查看地方文献,却发现对他的记载讳莫如深,语焉不详。

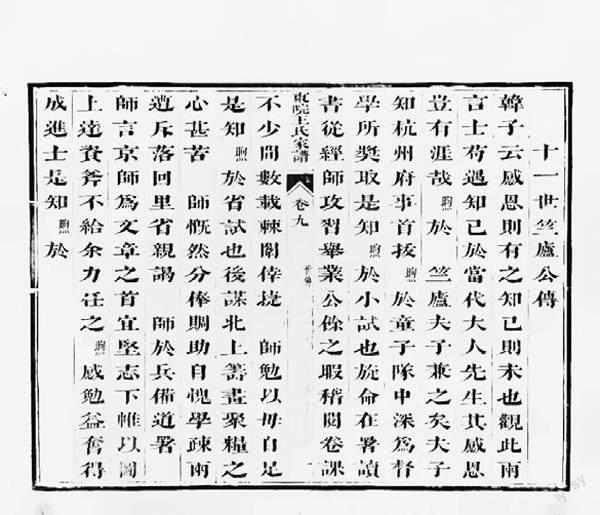

有热心人从国家图书馆带回一套《东院王氏家谱》电子版,在卷九的“世传”里有一篇《十一世竺庐公传》,正是王燧的传记,为其门生章煦所写。其中最核心的是这样一段文字:

夫子知杭州府事,首拔煦于童子队中,深为督学所奖取,是知煦于小试也。旋命在署读书,从经师攻习举业。公余之暇,稽阅卷课不少间,数载棘闱,倖捷,师勉以毋自足,是知煦于省试也。后谋北上,筹画聚粮之心甚苦,师慨然分俸赒助,自愧学疏,两遭斥落。回里省亲,谒师于兵备道署,师言:“京师为文章之首,宜坚志下帷,以图大达,资斧不给,余力任之。”煦感勉益奋得成进士,是知煦于廷试也。

章煦是乾隆三十七年(1772)进士,一生历任要职,嘉庆二十三年(1818)还被拜为东阁大学士,晋太子太保,是乾嘉年间不折不扣的朝廷重臣。由这样一个身份的人为王燧撰传,隐隐约约就传递着某种态度。章煦笔下的王燧,是一位助人为乐的敦厚长者。其实此篇实不能称之为传,既无生平经历,又无生卒年月,更无功过评说,顶多算是一篇“竺庐夫子助学记”。

《十一世竺庐公传》

《十一世竺庐公传》竺庐是王燧的号,他字肄农,生于雍正十一年(1733),在家排行第二。根据家谱记载,王家祖籍江西南昌,元末为避战乱迁居皋东马塘场,原本就是一个普通人家,到了明代嘉万年间,出了王亶怀与王彩南一对父子,都中了举人,分别担任过河南孟津与四川双流的知县,算是马塘王家最有出息的人物。不过他们那支与王燧分得太远。王燧这一支最有出息的当数他曾祖父王选元,曾经以贡生选授安徽全椒县教谕,家传中说他读书淹贯,器识英敏,有干济才,甘于苜蓿风味而不乐过从。王燧的父亲王大溥虽然只是個例贡生,但为人极开阔,生平有两大特点:第一是乐善好施,不管乡里有什么事,他都踊跃捐输,如造桥捐田、修寺施药这些事指不胜屈,马塘著名的圣护寺、仁和桥就是他建造的,所以在《如皋县志》里,他被称为“固邑中好义人也”;第二是善为子谋,他生了三个儿子,都没有什么功名,好像连秀才也不是,但他愿意为了儿子的前途大把撒银子。大儿子王灿,先是候选卫守备,又花钱捐了个通判,后实授安徽省太平府的督粮通判,正六品。小儿子王炳,原是候选州同知,后加捐运副,历署浙江台州府海防同知、绍兴府清军同知、宁绍盐运副使,正五品。老二便是王燧,原先也是循例捐授运判,分发浙江,于乾隆二十二年(1757)从温州府总捕同知开始,历湖州府南浔通判、嘉兴府通判,一路做到宁绍分司,海盐县、嘉善县、嘉兴县知县,再由玉环同知到嘉兴府知府,由杭西防同知到湖州知府,再调任杭州知府,最终升杭嘉湖道,官拜正四品,是兄弟三人中最发达的一个。

实话说,这家谱中一点也看不出王燧有什么问题,反而觉得王家是皇恩浩荡、圣眷正隆。比如乾隆二十七年(1762),乾隆第三次南巡前,浙江赶建三生石行宫,由王炳主持建设,他“总理斯差,绘图承造锦亭婇榭,杰出西湖之上”,从而得到乾隆皇帝的赏识,“宸游豫悦,行在引见,赏赐貂皮缎匹,越日委署台府海防同知”。王大溥也由是在杭州迎銮,得以“瞻仰天颜者两次”。作为一个海滨乡绅,一生能够两次见到皇帝,这绝不是一般的荣誉,可以说是整个家族乃至一个地方的荣耀。

王大溥不因为儿子显贵而稍失谦抑,还常常拿祖父王选元甘于清贫的事迹来教育儿子。家谱中记载了这样一个细节:“八旬诞辰,次君燧已升杭嘉兵备道,迎养在署,同官称觞,公闻坚却,即日扁舟回里,钱文端公制序遣祝,士人荣之,家居与二三老友话旧寻欢。”乾隆三十七年(1772),王大溥八十岁生日期间,为了躲避儿子王燧同僚们的庆贺,老人仅仅带了元老儒臣钱陈群所写的一篇寿序,一叶扁舟回到马塘,与故里三两老友说说老话、谈谈往事,过了一个既风雅又廉洁的生日,为王氏清正家风又平添了一段佳话。

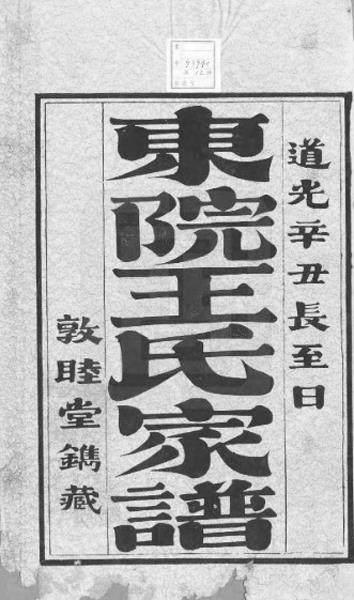

道光二十一年(1841),王大溥堂弟王大涛的后人在重编《东院王氏家谱》时,放置了一篇王文治的原序。那是乾隆四十二年(1777)王大溥去世后,王燧在丁艰归里期间,邀请好友王文治为之编校家谱,终篇之时,王文治写了一篇序文,叙述修谱前后的缘由。在文章的最后,王文治写道:

窃思谱者,非徒谱也,乃求其所以为谱者也。故以祖宗之心,为心则同族皆一本;以父母之心,为心则兄弟犹一身。古所谓尊祖敬宗,睦族之道,大率根乎天性,由近以及远,其肫然笃挚之情,有以融洽贯输,历久不渝,岂复以富贵贫贱存其见也哉!然则是谱之作,后之人能体此意,虽奕世不亡可也。而燧之敦本培基,亦可以衍其绪于无穷矣!

王氏后人真可谓用心良苦,让王文治这样一位德艺双馨的名贤为王燧站台,王燧的形象因此完美而灿烂。

乾隆四十三年(1778),浙江嘉善医学名家俞震纂辑了一部《古今医案按》,在卷四“下血”中,记录了一则关于王燧的医案。其中有云:

嘉兴府尊王竺庐公祖办事勤敏,凡案牍书禀,靡不亲阅手裁,积劳而得便血证。初用天王补心丹及玉女煎、知柏地黄丸等方,屡愈屡发。至丙申三月渐剧,食减面黄形瘦,精神衰弱。无锡龚商年兄用补中益气汤,以醋炒升麻、归身而血止。半月后,偶食青菜腐汤血复下。龚谓寒湿伤脾,用苍术理中汤,遂愈。十月中,值府考阅卷过劳,血又大发。

后在数位医生的悉心调理下,王燧的身体才渐渐康复。这是一则以温中散寒、通阳化湿治疗中气虚伤、血不循经的典型案例,历代医家对此多有研读借鉴。随着此书的流布,嘉兴知府王燧那办事勤敏、积劳成疾的光辉形象也随之深入人心。

《东院王氏家谱》,清道光敦睦堂刻本

《东院王氏家谱》,清道光敦睦堂刻本二、王燧与王亶望

然而,清人吴庆坻所著《蕉廊脞录》之卷八,有《王燧巧黠》一则,让我们见到一个截然不同的王燧。据云:

乾隆《杭州府志》成于杭州知府仪征郑枫人。先是,邵暗谷齐然尝创修,已具稿,未刊而邵公卒,继事者为王燧,以己意窜易之,故今印本有异同。未几王败,所刻本遂不行,郑公乃赓续成之。邵公以文学起家,温然儒吏,巡抚王亶望恶其迂拙,百计窘辱之,邵公忧愤以没。如皋王燧,巧黠人也,觊得是缺,阴挤邵,邵殁,王遂权知府事。相传王受事日,入内署,瞥见邵公衣冠出,手批其颊,悚惧不敢入署,假盐运分司署居之。未几,巡抚被逮,王亦见法。闻王最工逢迎,多机智。一日,巡抚命两县令置竹榻,欲久用光泽之竹而未经人坐卧者,索之急,县令计无所出,请于守。守曰:“易易耳!市上线铺理线竹具,多年久极光泽,可以新竹遍易之,顷刻可成也。”如其言,巡抚大悦。其警巧多类此。沈丈辅之云。

吴庆坻是光绪十二年(1886)翰林,就是杭州本地人。他的曾外祖是乾隆状元王以衔,祖父是云贵总督吴振棫,刘承干称其家为“七代仕宦,三世史官”,他本人更有“曾许人间第一流”之誉,曾主持续修《浙江通志》。

《王燧巧黠》一文中,说了王燧窜改前任邵齐然《杭州府志》为己修的卑鄙,说了他通过不正当手段排挤邵齐然而上位的阴险,说了他望见邵齐然衣冠即悚惧不敢入署的狼狈,又说了他以新竹遍易旧竹而制竹榻的巧黠,寥寥数语,一个活生生充满世俗味的王燧跃然纸上。最重要的一点,本文透露了王燧与浙江巡抚王亶望关系非同一般。

王亶望是谁?那可是清代历史上数一数二的大贪官!

王亶望在甘肃布政使的任上,从乾隆三十九年(1774)到乾隆四十二年,以捐监为名,前后号称筹措监粮六百万担。实际上他连一粒捐粮也没有去收,而是将皇帝钦定只收粮食的规定换成白银,然后将所得白银全部私分,自总督以下的大小官员人皆有份,而他自己独吞了大头。银子真是个好东西,让本是钩心斗角、尔虞我诈的甘肅官场很快结成了铁板同盟。朝廷也曾派官员赴甘肃专门检查监粮收纳储存情况,全省官员上下串通,在粮仓上层铺设木板,掺和糠土,撒上粮食,做出监粮满仓满囤的假象。为了私底下的那一口“肥肉”,全省的官员们个个奋力,唱念做打,闪转腾挪,都成了无师自通的好角儿,共同为乾隆皇帝上演了一场瞒天过海的大戏。王亶望就是这背后的总导演。凭着那份子虚乌有的成绩单,凭着上下一片的叫好声,乾隆四十二年,王亶望被擢升为浙江巡抚。

比起贫瘠的甘肃,浙江又是另一番景象,遍地都是金银珠玉。上任不久,就有两个政治任务摆在王亶望面前,一个是乾隆帝第五次南巡,一个是兴建海塘工程。在他的眼中,这两个项目又何尝不是油水最肥的地方。他一个人肯定不行,必须找到志同道合的助手。他一眼看中的,就是最工逢迎的嘉兴知府王燧。

王亶望先是帮助王燧成功地坐上杭州知府的位置,让王燧负责迎銮一切事宜;接着又保荐王燧升任杭嘉湖道台,专门负责海塘工程。

关于他俩的结局,吴庆坻文中说“未几,巡抚被逮,王亦见法”,但二人是如何败露的,文中却没有细说。

三、《清实录》中的“王燧案”

王燧的案子《清实录》有记载。

乾隆四十六年(1781)正月二十九日,正游幸圆明园的乾隆皇帝接到一份由内阁大学士、首席军机大臣阿桂从浙江发来的专奏,阅览之下,不由勃然变色。阿桂所奏正是关于王燧的事:

杭嘉湖道王燧骄纵不法,价买部民之女为妾,复与本管地方建造私宅拆毁民居,添盖花园屋宇,以致民怨沸腾,并与市井小民伙开银号希图牟利,似此贪纵不职之员,断难一日姑容,此外恐尚有不法款迹。请旨革职拿问。

原来,去年南巡期间,乾隆一进入浙江,就发现排场太过豪华,屋宇倍增,点缀灯彩,治供也极是奢侈,有点看不下去,觉得“华缛繁费”“殊非朕省方问俗之意”。一打听,得知浙江差局的总理,系杭嘉湖道王燧与嘉兴府知府陈虞盛。虽然当时他也说了王燧等人“如果实心出力,工竣后自可加恩鼓励”一些话,但心里还是打了一个大大的问号。年底浙江巡抚李质颖来京面奏,更是语出惊人,说“上年办差经费,俱系王燧在总局支销,王亶望惟言是听,其中并有借名浮开物件价值”。这仅是李质颖一面之词,乾隆知道李质颖与王亶望素来不和,故不能悬断。他下令闽浙总督富勒浑严加调查。正月十五,富勒浑回奏“报销办差经费钱粮实用银十九万八千七百余两,均系实用实销,并无浮冒等语”。乾隆哪里肯信,恰好此时阿桂被派赴浙江勘察海塘工程,于是让他悉心履勘工程之余,就近将“差费报销之事”确实查核。阿桂抵浙没有几天,很快就查出了王燧骄纵不法的事来。

乾隆立即下旨,将“王燧著革职拿问,交与阿桂等严审”。随即,他又诏告军机大臣,痛斥王燧“贪纵不职”的行为:

王燧由王亶望保荐擢用道员,乃不思洁己奉公,骄纵不法,种种款迹,行同市侩,实出情理之外,非寻常有玷官箴者可比。

一匹匹快马从京师飞驰而出,直向浙江而去。

嘉兴知府陈虞盛实在是幸运,就在此前不久病死了,而王燧却没有那么好的运气。乾隆四十六年(1781)二月初的某一天,王燧迎来了他人生的至暗时刻,枢阁大员阿桂来到海宁道署,向他宣读革职拿问的圣旨,当即摘去他的顶戴花翎,收取官印,并对他杭州的住宅及海宁道署的官邸进行严查;又让江苏巡抚与两淮盐政到王燧的老家马塘及如皋县城、扬州去查抄家产。二月初九日,一份关于王燧家产的查抄单就送到了乾隆的面前:

所查巨额家财,计有金九百六十七两、银五万九千九百六十八两八钱、永利号生息银一万八千余两、永利号寄顿银一万二千两、苏州生息银二万两、如皋生息银二万二千两、钱一百六十串五百五十文、银器共重二千三百三十两。另外还有房产、田契等折价款、珍珠、玛瑙、珊瑚、翡翠、金银玉器、瓷器、古玩、雕件、紫檀家具、虎皮、豹皮、各式绸缎绫锦羽纱等数百项。

乾隆十分震惊,一个四品官员的每年养廉银不过几千两,而王燧的财产,竟多达二十余万两,何况现有物件,尚不在其内。这是从哪来的钱财?他随即下谕:“王燧由知府甫经擢用道员,计算每年所得养廉不过数千,除一切用度外,何以积有资财如许之多?若非平日婪索所得,即系上年办差时侵蚀冒销,必须彻底根究。著传阿桂等即行严切查问,从何得来之处,据实具奏。”

仅仅过了四天,乾隆见还没有新的调查报告送来,心中大急:“王燧现在浙江,不难立即研讯,何以阿桂等竟未見及耶?”下旨再传谕阿桂,让他“务即确实讯明,迅速覆奏”。可见他对王燧一案的关注,已经到了无以复加的地步。

其实,在此前后,如正月三十、二月初一、二月十六、二月十九,他一天都要几降谕旨,多次讨论王燧不法之事,遣词造句无不用其极,什么“骄纵不法”“行同市侩”“民怨沸腾”“肆意侵蚀”“婪索分肥”“朘剥民膏劣迹”“外博见长之巧,阴遂贪纵之私”等。他认为王亶望与王燧定有交涉染指之私,不然凭王亶望的才能,怎么可能没有觉察?他下旨让阿桂“务须严切访查,使之水落石出”。

二月二十一日,阿桂从浙江发来关于王燧的处理意见:“拟发往伊犁,自备资斧,永远充当苦差。”乾隆一见,认为处理太过轻纵,即令批交刑部,从重核拟具奏。同时,他说出他对王燧的判决建议:

王燧身为监司大员,由朕特加擢用,乃不思洁己奉公,贪纵不法,以致民怨沸腾,实出情理之外,非寻常贪纵玩法者可比,其勒买部民女子、房屋及伙开银号等事,实与枉法无异,即从重拟绞,亦不为过,何得仅拟外遣?

如果仅判王燧一个流放,一些官员会更加肆无忌惮,一旦事迹败露,顶多一个“外遣”了事,达不到惩儆的效果。所以,乾隆建议判王燧以绞刑。很快,刑部根据圣意,判王燧一个“绞监候”。乾隆下旨将王燧押解来京,他一再吩咐,沿途要安排接送员弁,千万不可疏忽大意。三月上旬,王燧由浙江上路,一到京师,就被投入刑部大牢。等待他的,将是一年一度的秋审。

此前,乾隆一直密谕阿桂,希望通过彻查王燧,“即可连及王亶望”,但一直到王燧被判“绞监候”,王亶望都安然无恙。可见王燧口风甚紧,即使被判为死刑,也没有交代关于王亶望的半个字。

谁也没有想到,乾隆没能从王燧嘴中找到的王亶望贪腐的证据,却偶然从另一事件中得到了。就在王燧被押往京师的途中,在中国西北地区,爆发了一场以苏四十三为首的起义,乾隆派阿桂、和珅赴甘督办。随着战事深入,甘肃“折收监粮、冒赈作弊”之事浮出水面。乾隆恼怒异常,王亶望真是罪不可逭!他立即传谕:逮捕王亶望,查抄其家。

七月三十日,军机大臣与大学士、九卿会审决定:王亶望即刻处斩。

王亶望从案发到砍头,仅短短几个月的时间。令人奇怪的是,早被判决为绞监候的王燧,却一直关在大牢里,乾隆四十六年没有处决,乾隆四十七年没有处决,难道乾隆把他忘记了吗?

就在乾隆四十八年(1783)的正月十四日,浙江巡抚福崧一份奏折送到乾隆面前,王燧再一次进入乾隆的视野。福崧在奏折内称,“王燧在杭州府任内,出粜省仓米石,并不候司核转,串通王亶望即日批准,粜米三万石,计侵蚀银七千余两。又倚恃王亶望信任,办理工程,包揽勒索,又新到人员,羁留在省,多方勒掯。各属缺出,不待两司详请,即径与王亶望面定委员,然后行知藩司,又短发价值,派累铺户各款”。乾隆恨得咬牙切齿:“浙省吏治废弛,仓库亏缺,皆由王亶望、王燧而起。王燧情罪最重之处,尤在嘉兴收漕诸弊。”

看来,王燧留在这世上的日子不多了。

果不其然,二月初三日,乾隆的谕旨就下来了。在判决之前,他先解释一通,为什么这么久没有杀王燧,是因为原云南通判素尔方阿将贪污的钱送给上司,被判为斩监候而未处决,王燧的情况与他差不多,所以也一直没有勾决。

接下来,他痛斥最新查核的关于王燧的罪行:

王燧在杭州府任内,出粜省仓米石,并不候司核转,串通王亶望即日批准,粜米三万石,计侵蚀银七千余两。又于各州县运解南米到仓,每石勒加斛面二三升不等,计浮收米二千余石,又折收南米,每石价银三两六钱至四两不等,虚报出粜。每石止折价银一两六钱零,计该犯浮收折色,暨短报粜价,共得赃二万余两。又于嘉兴府任内,视各县应征米数多寡,每县勒索银一二千两至五六千两不等。赃款凿凿。确有证据。

乾隆认为,“该犯亦惟俯首认罪,无可置辩”,“实为藐视国法,扰害百姓,情罪重大”,“自应即正典刑,以彰国宪”。最后他宣布,王燧着照军机大臣及该部所拟,即行处斩,派穆精阿前往监视行刑。

王燧被斩首,并非传说中的腰斩。时年,王燧五十一岁。

四、关于王燧其他一些事

自從遇上王亶望,王燧就好像进入了梦幻的世界,飘升到云端,又摔入谷底。王遂设计的人生剧本里,从来就没有这样的结局。这两年的刑部大牢,谁也不知道他是怎么过来的。可以想象,绝望、痛苦、惊恐、悔恨、回忆、侥幸,每天都在和他进行反复厮杀,流了血又长了痂,裂开来又再流血,直到梦里最后一丝亮光也被黑暗吞没。他的那些梦,成了一本无法打开的书,只能永久烂在他的心里。

王燧的罪状,不外乎以下九条:第一,勒买部民之女为妾;第二,在本管之地建造私宅,拆毁民居;第三,与市井小民伙开银号;第四,出粜省仓米石以获利;第五,办理工程,包揽勒索;第六,勒掯新到人员;第七,随意任命下属;第八,在各州县运解南米时,浮收折色、短报粜价;第九,视各县应征米数多寡,勒索银两。对于朝廷的指控,王燧认罪态度似乎并不好;对于那些赃银,更是拒不承认,坚称巨额家产乃平日省俭兼祖上田产所遗,以及放债和资产生息所得。其实王燧所说,倒不全是狡辩,马塘王家祖产确实不菲。不然他父亲拿什么去乐善布施,拿什么去修庙建桥,拿什么去给他哥仨捐官买前程?王燧的哥哥王灿筑有晚香园,亭台楼榭,花木掩没,宾客投赠,文?于中,是皋东地区极有名的私家园林之一。有文字记载证明,至少在乾隆三十四年(1769)之前,晚香园就已经建成。而乾隆所查王燧的贪污证据,都是他任职嘉兴知府之后,而王燧出任嘉兴知府是在乾隆四十一年(1776)。

王燧被处斩后,朝野上下不再有人提起他,但有一个人例外,那就是乾隆皇帝。乾隆第六次南巡至浙江时,在《驻浙江水营叠庚子旧作韵》《赐浙江巡抚福崧》两首诗里,再次提到王燧,并把这些诗收进了自己的《御制诗集》。当初王燧只是被判为流放,而他两次更改了判决,一次比一次重。为什么要这么做?其目的只有一个,正如他在给王燧最终判决的那道上谕中所说:“以为监司大员、与上司朋比为奸、藉端婪索殃民者戒。”

细看《东院王氏家谱》,发现王燧共有两妻一妾,其中第二位妻子竟然是一代名臣李卫的孙女。很有意思的是,王燧的岳父李星垣,也就是李卫的长子,官至两广总督,在乾隆二十九年(1764),竟然也因贪腐而被判处斩监候。王燧有一子一女,皆为妾方氏所生,王燧被斩时,儿子王遇尧才十三岁。王遇尧虽然娶了两任妻子,却没有生下一子半女,也就是说,王燧这一支,到了他儿子时就已经绝嗣了。这里有一个细节,王遇尧的两位妻子,一个是两浙盐运副使徐观政的女儿,一个是云南曲靖府寻甸州知州袁澜谷的孙女、江宁布政使袁鉴的侄女。徐观政是如皋人,其家为皋城名门,极为富饶,有“徐半城”之称。而袁鉴是袁枚的堂弟,他还有一个妹妹嫁给了王燧弟弟王炳。这说明王燧虽被处以极刑,在朝廷的声名不佳,但在民间,影响好像并不是很大。

王氏三兄弟中,老大王灿文才最好,喜读书,工琴棋,善诗酒,时在晚香园行文酒之会,四方名流经常来此寻幽览胜。老三王炳自退居林下之后,赴内兄袁鉴江宁官署,日与袁枚、王文治等人论文谈诗。而王燧似乎不擅于诗文,至今未见有任何文字存世。倒是王文治有一首《四月十五日家竺庐招赴余园看牡丹即席二首》里提到了他。至于他刻的那一版《杭州府志》,虽然请钱献之与王文治两位著名学者为之校厘,但还是饱受诟病,如今几乎绝迹,国内好像只有清华大学藏有一部,那是一九二九年夏,清华大学图书馆向杭州杨氏丰华堂购买一批古籍时所得。如东县图书馆的那一册,与乾隆四十九年(1784)郑沄所刻版本并无差异,在首页右下角淡淡钤有一方印章,细辨乃“范成藏书”几个字,原来是“皋东私立僧伽图书馆”的旧物,肯定与王燧没有什么关系。