西方哲学在二十世纪可谓异彩纷呈,但进入新世纪后似乎势头锐减。特别是随着福柯、德勒兹与德里达等法国哲学家相继谢世,那种一时之间风头无两的大师很少再出现,哲学看起来陷入了一定程度的沉寂。这或许是事实,毕竟像福柯与德里达般闪亮耀眼、影响力遍及各个领域、人人争抢着阅读的“明星哲学家”还迟迟没有出场。

但这并不意味着当代思想潮流毫无波澜。相反,随着网络社会的崛起,世界各地涌现了新的潮流与思想家。新一代哲学家不少就活跃在网络上,他们在重新关注物、反思技术与媒介、重构新实在论等方面,已经取得不菲的成绩。近十年来风头最劲的思潮当属思辨实在论(Speculative Realism)与物导向本体论无疑,其中最重要的代表人物是格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)。

格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)

格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)哈曼其人

格拉汉姆·哈曼一九六八年出生在美国的中西部,自称是“小镇青年”。他从美国圣约翰大学本科毕业后,于二十世纪九十年代初入宾夕法尼亚大学师从著名现象学家阿方索·林吉斯(Alphonso Lingis)攻读哲学硕士学位,最终在一九九九年获芝加哥德保罗大学博士学位。读博时,他依靠写体育文章谋生。成名之前的哈曼与许多普通博士生一样曾被大量学术会议和杂志拒稿。虽然在学术道路上历经坎坷,但他一直坚持在网络上发表哲学文章,很多文章就发表在个人博客上。他最初也是通过网络引起一些青年同行的注意,并收获了友谊与支持者。

哈曼虽然以哲学家自居,但他的学术兴趣极为驳杂,善于将各种看似极为不同的事物冶为一炉。先试举一例,他既对大诗人但丁抱有热情,也对恐怖小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特(Howard Phillips Lovecraft)兴趣浓厚,且分别出版过研究这两位文学家的著作。

在哲学上,哈曼除了受到康德、海德格尔等经典大师的影响,也非常重视艾尔弗雷德·诺思·怀特海(Alfred North Whitehead)这样一度被忽视的大师。哈曼称赞怀特海是二十世纪最重要的哲学家,能与海德格尔并驾齐驱,他俩“很可能就代表了二十世纪第一哲学达到的最高峰”。对于当代尚健在的思想家,哈曼也颇为关注。哈曼在一九九九年曾预言布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)将在新世纪最初十年内成为最重要的思想家,他在学生时代做过介绍拉图尔的讲座,并与拉图尔保持了多年的通信联系,后来也写下《网络之王—拉图尔与形而上学》(Prince of Network: Bruno Latour and Metaphysics)一书。哈曼也曾为同龄的法国哲学家甘丹·梅亚苏(Quentin Meillassoux)专门写过一部研究著作,热情介绍了后者尚未公开出版的博士论文。哈曼对同代人的热切关注可见一斑。

布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)

布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)除了对哲学家富有研究兴趣,哈曼对其他领域的学者也不无关切,甚至深受他们的影响。例如,哈曼视麦克卢汉为哲学家,并认为哲学最终也是更大意义上的“媒介理論”。此外,哈曼非常重视二十世纪的美国艺术批评家格林伯格。由于都谈到物的问题,哈曼也曾细致读过格林伯格的弟子迈克尔·弗雷德(Michael Fried)的名文《艺术与物性》,并公然与之唱反调,逆转其结论:与弗雷德贬斥艺术中的“剧场性”相反,哈曼赞扬“剧场性”在艺术欣赏中不可替代的作用。除了研习西方理论,哈曼的思想也受到了中世纪伊斯兰神学与哲学“偶因论”的影响。可见,哈曼有很强的兼收并蓄的能力,在态度上,他会不顾刻板的学术套路,热情洋溢地礼赞与判断他所尊敬的前辈与同行之成就,就像一位NBA现场的观众,不时惊叹欢呼、手舞足蹈。

以上勾勒,能让我们感受到哈曼是一位独特而有趣的思想家。再试举一例,或许更可以让我们领略其风采。哈曼在某种程度上信奉“扁平本体论”(Flat Ontology),即认为物与物之间是平等的,它们都是行动者,在哲学上都有讨论的价值,而不应以严格的等级分类。令人印象深刻的是,他有一次接受采访,选择的地点是开罗某个垃圾处理站。在经过简单处理的垃圾旁,在机器的轰鸣声中,这位思想家完全不以为意,面对镜头侃侃而谈。哈曼还不时和采访者饶有兴味地聊起垃圾,说这些被处理的垃圾并不难闻。这场景简直像一个垃圾废品收购站的中年老板在推销!

作为“新万物理论”的“物导向本体论”

格拉汉姆·哈曼曾长期远离西方传统的思想文化中心,在学术世界一个极为边缘的机构—开罗美国大学(The American University in Cairo)任教。这所大学只有三千不到的学生。但他通过十几年的努力,不断围绕“物”这一主题写作,最终获得了国际性声誉。哈曼构建了自己的哲学体系—物导向本体论(Object-Oriented Ontology,简称“OOO”),这一思潮如今已获得越来越多的关注,特别是在当代艺术和建筑领域。

必须指出的是,尽管哈曼一九九九年在英国的一次讲座中就提出了“以物为导向的哲学”,但“物导向本体论”却是十年后才由列维·布莱恩特(Levi Bryant)正式提出的。不过,这个词很快被哈曼采纳,以指代自己正在构建的哲学理论。

为了让更多普通读者了解物导向本体论,哈曼应企鹅出版社之邀,专门写了一本原名为Object-Oriented Ontology的入门书,它被纳入著名的“鹈鹕丛书”。中译本以书中第一章的名称“新万物理论”为书名(王师译,上海文艺出版社2022年)。与哈曼以前的文集,令他声名大噪的《迈向思辨实在论》一书相比,《新万物理论》显得更为从容。因为,哈曼在写《新万物理论》时身份地位发生了极大变化,他已经是一个备受关注的思潮中心人物。而在《迈向思辨实在论》中,处处留下了哈曼苦涩与挣扎的痕迹,其中收入了不少被拒绝的会议论文,那些按语尤其令人印象深刻。哈曼在《铃与哨》的前言也曾写道:“你眼下的寂寂无名,微弱的创造力,你被会议或者出版商拒稿的经历,你和暴君一样的导师之间的较量,十年之后都将无足轻重。”这段话虽然出自正走向成功的哲学家之事后回顾,并为勉励读者而写下,但其中仍有难以掩饰的酸楚。

在写《新万物理论》时,作为一位业已功成名就的哲学家,哈曼就像一位指挥若定的将军,自信笃定地回访已取得胜利的战场。他对“物导向本体论”这一自己缔造与推动的思潮如数家珍,并在书里非常清晰地梳理了关键观念、含义与推导思路。

《新万物理论》从评判现代科学里的“万物理论”开始。

现代社会历经数百年来的发展,科技在其中发挥了不可替代的作用,其重要性愈发凸显。随着科学地位的不断上升,它在现代几乎取得了凌驾一切之上的统治地位。在大多数现代人的心目中,科学扮演了终审法官的角色,它也被视为知识的可靠来源与权威仲裁者。这种信念显然并非今天才有,而是自启蒙时代就应运而生。与科学地位的不断上升相比,哲学反而越来越被边缘化。两百多年前,康德就看到了这一趋势,他以拟人语气替哲学打抱不平:“不久前我还是万人之上,以众多的女婿和孩子而当上女王—到如今我失去了祖国,孤苦伶仃被流放他乡。”已不知有多少次,科学家自信宣告了哲学的死亡,近来最响亮的一次大概是来自霍金。

科学家热衷于提出万物理论,且为大多数人所信服,这不过是科学对哲学取得压倒性胜利的又一典型案例。哲学自诞生之日起试图阐释世界的雄心,正在被转交给科学,特别是物理学。时至今日,哲学家们仍在坚持宇宙论与本体论的哲学家寥寥无几,即便坚持也难以令人信服,而科学家们却热情不减。科学家自信用科学仪器与数学公式,能“解释物质构成和宇宙结构”,“弦理论”即被视为有效范围无限宽广的理论。也就是说,科学家认定,弦理论可以解释宇宙中最微小的部分,也能解释整个宇宙,即能有效解释一切。尽管有反对的声音,但更多的是支持者。弦理论披着科学权威的外衣,使大多数反驳都显得无力。

哈曼否定弦理论是有效的万物理论,甚至直接认为科学并不能提供有效的万物理论。这样的论断在一个近乎科学主义的时代,的确颇具思想家的胆识与智慧。在哈曼看来,科学中的万物理论,会陷入四个难以规避的陷阱:物理主义(physicalism)、微小主义(smallism)、反虚构主义(anti-fictionalism)与字面主义(literalism)。以弦理論为例,弦理论认为物质“由在十一个维度上扭曲的、始终振动的一维弦组成”。也就是说,这样的一维弦可在十一个维度上运动,它们通过不断组合,构成各种物质,乃至整个宇宙。哈曼指出,弦理论这类万物理论的成立其实是建立在一些基本假定与排除的基础之上。“物理主义”即其中之一,弦理论已经假定了一切事物都是物理意义上的物质。同时,弦理论也主张一切物质都可以还原到最微小的物质构成,也即“微小主义”。但很显然,世界上的物,并不只是物理意义上的物,同时有很多非物质性质的“物”,它们未必真实存在,却能对我们产生巨大的影响。哈曼明确提出,物分为实在物(real objects)与感觉物(sensual objects)。实在物是真实存在的物,而感觉物要依赖我们的意识活动。

科学中的万物理论显然将实在物以外的物排除在外,不予解释。哈曼对这类万物理论的假定与排除十分不满。他认为,这种刻意忽略恰恰使其无法成为真正的万物理论。相比之下,“物导向本体论”更能担此大任。

物导向本体论的“物”,照哈曼的说法,是指“任何无法被向上和向下还原的东西”,也就是它“比其组成部分或其在世界上的效应总和都多出来一些东西”。更简洁的表述是,“物多于其组成部分,且少于其效果”。这样的定义看起来十分抽象,但这样的判断却牵涉哲学中最为核心的问题。

这里必须让我们紧跟哈曼稍作停留。海德格尔的工具分析中的“锤子”,的确是由分子与原子构成,但同样的分子和原子却未必就可以构成同样的一柄锤子。把事物还原成最微小、最基本的构成,正是哈曼反对的物理主义与微小主义。但这种“向下还原”(undermine)一开始就受到西方哲学史的青睐,也仍为当代科学家所热衷。古希腊哲学家泰勒斯、阿纳克西米尼等人起初就是把万物视为由“水”“气”等基本元素构成,直到苏格拉底才打破这一局面,不再认同这类追问的思路。哈曼据此大胆判断前苏格拉底的哲学家并非哲学家,而是从事“向下还原”的最古老的自然科学家。今天的自然科学家则是这些前苏格拉底哲学家的后裔,他们依旧在从事向下还原的工作,仍然兢兢业业地试图寻找世界最本质的物质构成与源头。哈曼的结论非常刺激,重新阐释了西方哲学史。

但哈曼同样也反对将事物“向上还原”(overmine)为其效应、影响与后果。锤子的最主要功用当然是砸东西,能砸东西的事物似乎都可以扮演锤子的角色,但有砸东西这项“用途”并不能等同于锤子本身。锤子在某些情况下也可能成为武器,这个偶尔发挥的效应的确来自它最主要的功能,但锤子有时也能扮演和它主要功能无关的角色。因此,锤子显然也无法还原为锤子的效应。哈曼认为,哲学史上同样有一大堆人是向上还原者,最近以来的重要代表是怀特海、胡塞尔、福柯、德里达、拉图尔等人。他们“把事物还原为它们之间的相互影响或它们对我们的影响”,但这些理论“无法解释事物的变化”。

哈曼认为,“向下还原”与“向上还原”对哲学都是有害的,它让我们误以为把握了物与世界的本质。而自然科学的信心实质上却来自这种双向还原(duomine):一方面试图将事物切分成最基本的构成(向下还原),另一方面又通过数学化去把握一切(向上还原)。尽管看起来,科学提供了各种各样的知识,提供了关于世界的可靠解释,但科学往往忽略了许多非物理意义上的物,同时也触及不了更根本的意义问题。就像苏格拉底对美德、正义与友谊等问题的探究,自然科学还原主义的策略根本无法为此提供可信的答案。

哈曼的物导向本体论容纳了比自然科学更广泛的物,将各种各样看似并非真实存在的物纳入其中,并对之给予关注和解释。同时,哈曼采取了曼纽尔·德兰达(Manuel Delanda)的“扁平本体论”立场,“对所有物一视同仁”。但哈曼认为这应作为起点而非结论。因此,他主张:“哲学应当能够谈论任何事物—无论是夏洛克·福尔摩斯、真实的人和动物,还是化学制品和幻觉—它不应否认某些东西的存在,也不应潦草地按照实在性的等级来给万事万物排序。”(《新万物理论》,第39页)这样的观点很可能回荡着法国思想家朗西埃与拉图尔的声音,是对他们思想的搅拌与提炼。坚持“扁平本体论”,无非是对西方哲学史长期以来的人类中心主义与等级制的有力一击。所以,哈曼致力于创造的是一种可以“谈论任何事物”的哲学。

隐喻、审美与哲学

一般科学论述对字面主义引以为豪,也就是尽力祛除隐喻,用简单直白的语言陈述与论证科学命题。然而,哈曼对此颇不以为然。首先,倘若按德里达“一切语言皆是隐喻”的观点,祛除隐喻显然不可能。其次,即便能够做到,字面上的论述难免粗陋,甚至无趣。

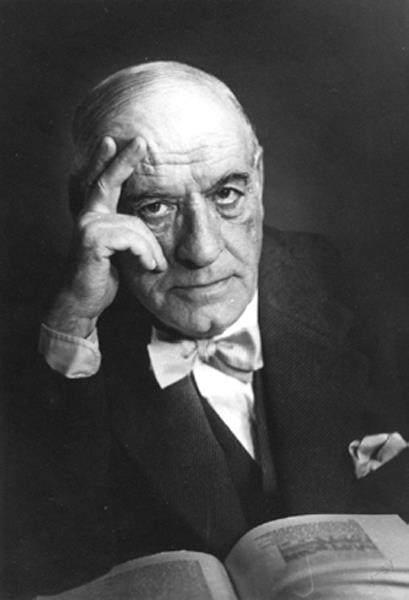

何塞·奥尔特加·伊·加塞特(José Ortega y Gasset)

何塞·奥尔特加·伊·加塞特(José Ortega y Gasset)因此,哈曼并不贬斥隐喻,反而高扬其突出地位。许多人极为蔑视哲学语言的隐喻,斥之为过于文学化而不可信任。但物导向本体论是坚定继承了康德“物自体”学说的理论。康德认为世界由物自体与现象构成,人无法直接认识物自体,只能认识现象。哈曼认为,物自体的存在使我们只能间接地与现实接触,而隐喻便是与之打交道的最佳方式与中介。

哈曼曾自剖思想的发展历程,特别指出西班牙哲学家何塞·奥尔特加·伊·加塞特(José Ortega y Gasset)一篇看似不起眼的文章对自己的重要影响。这篇文章是一本诗集的序言,这样的文章向来容易被哲学家忽略。但哈曼却非常坦诚,且令人动容地写下:“……早在开始阅读更著名的海德格尔著作之前,此文就在我心目中第一次种下了OOO的种子。人的一生中或许总有两三个这样的时刻,在其中我们读到一些东西,它们不仅强有力和引人入胜,而且其中隐藏着至关重要的悖论,一旦解开这悖论中的谜团,我们就能了解许许多多其他东西的秘密。奥尔特加论隐喻的文章使我第一次在哲学中拥有这样的体验,此后我整整花了十八年时间,才完全领会了其中的意蕴。”(《新万物理论》,第57页)

这段话揭示了一位哲学家成长的一个侧面:哈曼曾紧紧抓住这样一篇文章不放,持续深耕多年,从中发展出自己的理论。因此,它是一种特别的提醒,值得我们铭记:每个思想者或许都应找到一些独特的文本,投入多年研读,把它最终融入自己最核心的思考中。

哈曼认为奥尔特加此文的重要性,是看到了康德所忽略之处—物自体与艺术的关系。我们在大多数时候只能在现象层面与事物打交道,而无法触及物自体的深度,因为“事物只有成为自身的影子或轮廓时,它们才能成为我们认知的对象,才能为我们而存在”。事物本身拥有“永远无法被完全把握的内在性”,“从其自身内部的视角看来,万物都是一个个的‘我”(奥尔特加语)。而艺术能够通达事物的本体领域,艺术使事物在执行自身的行动中向我们呈现,艺术的审美对象就是内向性本身,即一个个作为“我”的东西。

奥尔特加不赞同胡塞尔认为的理智可以穿透事物的内在性,他认为观察和使用都只是将事物降格为“影子和轮廓”,主张艺术才能走进事物的内在性。

奥尔特加视审美对象与隐喻对象相同,认为隐喻是基本的审美对象。哈曼以奥尔特加引用的诗句“柏树就像死去火焰的魂灵”为例,指出在艺术体验中,“我”就像演员一样进入这一隐喻所带来的戏剧中,“我”作为一个不会缺席的实在物,替代了缺席的实在的柏树,承担起了这个隐喻的感觉性质(sensual qualities)。于是,“我”也仿佛燃烧起来。此时的“我”不是袖手旁观者,而是积极地参与这出隐喻的戏剧场景中,并将自身投入其中。哈曼认为:“隐喻中真正重要的实在物既不是那缺席的树—物(我们无法直接通达它),也不是关注该物的人类,而是那个由(扮演柏树—物这个角色的)读者和火焰的性质共同组成的全新的联合实在(amalgamated reality)。”(《新萬物理论》,第74页)在艺术体验中,总是会产生这样的新的联合实在,也即一种复合物(compound)。在哈曼看来,审美的发生,正是艺术体验者替代缺席的实在物参演隐喻的戏剧。

如果并没有其他方式可以走进事物的内在性,只有艺术,那对物的探究就很难不肯定审美的优先性,或许正是在这个意义上哈曼认为“审美是一切哲学的根源”。在他看来,我们和事物直接打交道的方式都带有一种隐喻色彩,或者说艺术色彩。

物的四重性结构与知识

哈曼的雄心壮志是建立一种普遍的物的理论,这种抱负里回响的是怀特海宇宙论对他的启示。怀特海的哲学目标是“构建表达事物普遍性质的宏大体系”,以解释“经验中的每个要素”。作为少数仍在坚持形而上学、宇宙论与体系的哲学家,怀特海深受哈曼的尊重,即便他们有根本的分歧。怀特海将事物置于一种普遍的相互联系之中,哈曼则认为事物之间无法被关系穷尽。但哈曼仍然受到了怀特海较大的影响,因为哈曼的哲学也想尽可能地去解释物,他想重构一种物的四重性结构理论。坦率地说,这一部分是哈曼思想最难理解的部分。

如前所述,哈曼将物分为实在物(RO)与感觉物(SO),同时也将事物的性质分为实在性质(RQ)与感觉性质(SQ)。实在物是指不管是否进入我们的意识都存在的事物。感觉物则和我们的意识密切相关,依附于我们的意识与感知。感觉性质能被我们的感官捕捉和接收,而实在性质则不能直接被把握,只能通过间接方式才能被我们知道。这四组概念经过重组,形成了物的四重性。

哈曼把“实在物—感觉性质”张力(RO-SQ)称为空间。在空间中实在物占据位置,我们通过感觉性质靠近它,但我们无法真正抵達或接触它,它实际上在无限后撤,在靠近与后撤之间的张力正是空间。“感觉物—感觉性质”张力(SO-SQ)被视为时间。在时间里我们察觉感觉物的感觉性质在时常变化,但感觉物仍然在缓慢地持续存在。不断转换的感觉性质与相对稳定的感觉物之间的张力构成了时间经验。变化缓慢的感觉物正是我们感知时间的背景,我们对感觉物的变化与持续的经验就是时间经验。时间经验不只是感官性质的瞬息万变,而是同时以相对缓慢的状态被察觉。“感觉物—实在性质”张力(SO-RQ)则指“理型”(eidos)。尽管在我们的经验中,感觉物有不断变化与消逝的感觉性质,但感觉物却仍然在我们的意识中保持着相对统一,这恰恰是因为它也有始终保持的实在性质,即便这种实在性质不能被我们直接感知。“实在物—实在性质”张力(RO-RQ)则指向本质,即实在物中某种保持的实在性质,它是我们最难把握的。哈曼反对可以直接认识本质的观念,声明本质只能通过间接方式被认识。因为断然自信地宣称把握了本质,极容易带来种种暴力与强加,在这点上他并不反对后现代主义对本质论的排斥。但哈曼也反对断言本质不存在的后现代主义论述,他认为事物的内在性质是存在的,只是不能被我们直接把握。

哈曼以自己的概念装配说明重述“时间、空间、理型与本质”,而这四重性都是哲学史里的经典范畴,别人极易质疑哈曼的重组究竟意义何在,是否只是增加了一种新的概念游戏?事实上,哈曼想以这些概念来阐明物,因为他主张“世界上一切运动和静止状态都来自同一个根源—物与其性质之间的相互作用”(《新万物理论》,第148页)。他想以此构建一种阐释世界万物的本体论。

哈曼接下来又重新回到知识的问题。他认为知识只与感觉物的实在性质相关,因为实在物本身无法直接接触。知识显然不能涵盖物的一切,也不能直接通向物,只能与物的摹本和影子打交道。在哈曼看来,知识是“确证的非真信念”(justified untrue belief),美学是“非确证的真信念”(unjustified true belief),知识是美学的反转。在知识的过程中,作为实在物的“我”促成了感觉物与“我”的实在性质的结合,在这种结合中我们旨在获得感觉物的实在性质。这个过程中不可避免要对感觉物进行还原,把它还原为一些实在性质的集合。

因此,哈曼认为,知识并不带来真理,毕竟真理是对实在物的通达与揭示,而知识却无法通达实在物。还须指出的是,哈曼对字面主义的驳斥,也与迈克尔·弗雷德的《艺术与物性》密切相关,甚至“字面主义”这一概念很可能就是来自弗雷德,尽管后者在完全不同的语境里使用这一概念。这也是哈曼灵活吸收与化用他人概念的一个例子。

哈曼此书古怪又雄辩,很多观念极为晦涩难解,可是又有着非同一般的吸引力。《新万物理论》在吸引我们,也在拒斥我们。无论这本简明小书能否真正说服我们,瓦解我们一贯顽固的信念,但终究对我们是一剂刺激的“猛药”。它逼迫我们抛弃成见,不断透过字面含义去追随一个思想运转的过程。它有时可能运转得太快,节奏过于密集,最终阻碍我们迅速跟上并消化。

让我们以满怀敬意的方式结束,引用哈曼尊崇的大师怀特海的一句话:“在经由一位哲学大师的思想冲击之后,哲学再也不会回到其原先的状态了。”