书名中的歧义

查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)可能是英国文学中最有创造力的小说家。他塑造的一系列人物形象栩栩如生,那些人早已溢出了书页的界限,在一代代读者的集体想象中被刻骨铭心地保存下来。狄更斯塑造空间的能力同样令人惊叹。他作品中的城市、乡村、居所、商铺、阴暗的街道,充满了可感知的丰富细节,在物理意义上接近实存,在心理意义上深不可测。狄更斯一定对自己创造的人物和空间颇为得意,他的十五部长篇小说,多以故事中的人名或地点作为书名,只有两部例外:《艰难时世》(Hard Times)和《远大前程》(Great Expectations)。

在这两部小说中,狄更斯似乎更想突出故事的主题。《艰难时世》创造出一个冷酷的工业市镇焦镇(Coketown),对维多利亚时代工业社会的无情贪婪与功利主义的泛滥提出了严厉控诉。Hard Times是一个颇为直白的标题。食物匮乏、失业率高、工资低下,工业时代让“艰难”成为日常的存在方式。另外,“hard”除了表示“艰难”,还有“坚硬”的意思。功利主义脚踏实地、精打细算,板着脸孔毫无情面可讲,人心也变得“坚硬”起来。在“艰难”又“坚硬”的时代,让人们重新理解并珍视爱与同情的柔软,是这部小说的核心寓意。

相比之下,Great Expectations似乎更加复杂多义。一九七九年,上海译文王科一的译本用了《远大前程》这个题目,后来大多数译家皆沿用此译。上海译文社总编辛未艾(即包文棣)为这部小说撰写前言《〈远大前程〉浅论》,文中对该书标題及翻译略加解释,称“涉及孤儿题材的《远大前程》(一译《伟大的期望》),是狄更斯后期的作品”,又称《远大前程》的题材与法国伟大作家巴尔扎克的《幻灭》相似,“因为两者都是描写青年人建筑在沙土上的‘灿烂似锦的前途最后如何破灭的故事”。大致介绍该书情节之后,辛未艾这样解释:

由此可见,狄更斯所以把这部作品定名为《远大前程》(或者译《伟大的期望》),这原是一句反话,在这里,所谓“伟大的期望”和“幻灭”原是一个同义语。

一九九六年译林版《远大前程》的《前言》里,译者罗志野也对这个标题的翻译做了类似的阐释:

《远大前程》是狄更斯最成熟的作品之一,是他比较晚期的作品。狄更斯经历了丰富的人间生活后,对人,对周围环境,对自己的生活经历都有了深刻的认识,而所有他成熟的思想认识都汇总在《远大前程》一书中。这部作品原题名是Great Expectations,意思是指一笔遗产,中国把它译成“远大前程”。这个译名给读者一种印象,即作品的主人公是有远大前程的。而事实上,这个“远大前程”是带讽刺意义的,应该说是远大前程的破灭。

辛未艾和罗志野都将《远大前程》视为讽刺之语,是“破灭”或“幻灭”的同义词。罗志野谈到,原作题目的字面含义是指一笔遗产。根据《牛津英语字典》的解释,“expectation”这个字有几个不同的义项,其中较为常见的是“对未来的某种期待、希望或是信念”,而另一个较为罕见的义项(往往用作复数expectations)可以表示“关于继承某种财富或财产的前景”。狄更斯有可能在标题上就开始了他那微妙的文字游戏:Great Expectations既是一份“丰厚的遗产”,也是一种“伟大的期望”。前者是神秘的赠予,后者是自我的追求。整个故事是以两条线索展开的。神秘恩主的“遗产”,是反复点题的一条明线,而匹普对生活的种种“期望”,则是与“遗产”紧密纠缠的另一条线索。故事的最后,遗产与期望都随风而逝,但这是否就意味着“前程”的彻底“幻灭”呢?

也许只有匹普本人,才最有资格回答这个问题。

匹普的“遗产”

《远大前程》是以第一人称讲述的成长故事。人们常常会将《远大前程》与《大卫·科波菲尔》放在一起讨论。狄更斯自己也曾在写作《远大前程》之前,对自己的好朋友约翰·福斯特(John Forster)谈及匹普与大卫的相似:

这本书(指《远大前程》)将以第一人称贯穿始终,前三周,你会发现这个主人公是个男孩儿,和大卫一样。他后来会成长为一名学徒。(Buckley, Jerome Hamilton. Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974)

匹普和大卫都是生活的“学徒”;在走向成熟的过程中,都经历了相似的挣扎与损失:父母与朋友的死亡、充满敌意的城市生活、岌岌可危的爱情。但是,推动这两个年轻人成长与自我塑造的力量却并不一致。大卫需要面对来自内心的身份挣扎;匹普则更容易受外部因素的影响。后者比前者有更多不可控的风险,因此也充斥着更黑暗的情绪、更无奈的宿命。正如有评论家所言:“《远大前程》修正了《大卫·科波菲尔》中的传统乐观主义。”(Engel, Monroe. The Maturity of Dickens. London: Oxford University Press, 1959)

故事的一开头,七岁的匹普在父母的墓园中遇到了逃犯马格韦契。匹普从家中偷出食物和锉刀,帮助了马格韦契,而马格韦契后来在国外发财致富,为报答救命之恩为匹普提供了神秘的资助。这便是整个故事关于“expectations”之“遗产”的缘起。关于匹普七岁以前的故事,我们所知甚少,唯一直接的陈述来自《远大前程》开篇第一段:

我的父亲姓匹瑞普,我自己的教名叫做斐理普。童年时口齿不清,这姓和名我念来念去都只能念成匹普,无论如何也不能念得更完整,更清晰。于是我就管自己叫匹普,后来人们也就跟着匹普匹普地叫开了。(王科一译,上海译文出版社2011年;下引《远大前程》均出自该版本)

电影《远大前程》剧照,2012

电影《远大前程》剧照,2012这一段交代了即将开启的叙事中最核心的元素:叙事者。通过反复并富有节奏的句式,狄更斯确保每一个读者从一开始就明确知道,这是个关于“匹普”的故事,而我们将永远记得“匹普”这个名字。

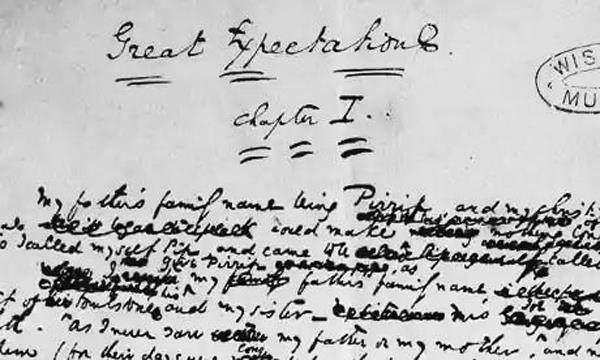

命名是一个具有仪式性意义的事件。通常,我们会被赋予一个正式的名字,而成长过程中,又会找到不同的方式称呼自己。无论是名字还是称呼,都会对应着某种身份与认同。但是在匹普这里,命名以一种胡乱而幼稚的方式发生。主人公说自己“童年时口齿不清”。根据狄更斯的手稿,“my infant tongue”此處有明显修订的痕迹,很可能是是对“my childish tongue”的修改。

这一改动,意味着狄更斯经过深思熟虑,决定将匹普的回忆安置在更遥远的婴幼儿时期,而非孩童时期。婴幼(infant)和孩童(child)之间,无疑有质的差别。《彼得·潘》中的温迪,两岁的时候明白了自己终究会长大的道理,“人到两岁以后总是会明白事理的。两岁既是结束,又是开端”。确实,现代心理学的发展告诉我们,人的自我认知与长期记忆,是在两岁之后才逐渐发展起来的。谁能记得清两岁前的事情呢?狄更斯的这一笔改动,太妙了。敏感的读者会从这里看出一种几乎是玩世不恭的调侃:匹普怎么可能记得自己口齿不清的“infant tongue”呢?对匹普而言,命名不再是一种庄重的、被赋予身份的仪式,而是一次充满想象力的自作主张。这其实也就取消了主人公与父亲的直接联系。倒不是因为匹普忤逆,而是他确实对自己的父母一无所知:

我既没有见过亲生父母,也没见过爹娘的肖像(他们那时候离开拍照这玩意儿还远着呢),因此,我第一次想到父母究竟像是个什么模样,完全是根据他们的墓碑胡乱揣测出来的。

狄更斯《远大前程》手稿

狄更斯《远大前程》手稿狄更斯生活的时代,摄影技术迎来了第一个黄金时代。达盖尔银版摄影法、卡罗式照相法(即碘化银相纸照相法)和湿版摄影法几乎同时发展起来。在一定程度上,摄影的可复制性及真实性的概念,与维多利亚时代文学现实主义的目标并行不悖。但匹普的父母从来没有留下过照片,这就意味着对于匹普而言,自己的父母也好、名字也好,都没有确定而写实的依据,只不过是他自己脑海中的揣测或想象罢了。他对自己身世的真正认知,源于故事开头这个阴冷的黄昏:

我第一次眺望这四周的景物、在脑海里留下无比鲜明的印象,记得好像是在一个难忘的寒冬下午,傍晚时分。从那次起,我才弄明白:那蔓草丛生的凄凉所在是教堂公墓;本教区的已故居民斐理普·匹瑞普和他的妻子乔治安娜都已经死了,埋了;他们的婴儿亚历山大、巴梭罗缪、阿伯拉罕、托比亚斯和罗哲尔,也都死了,埋了;墓地对面那一大片黑压压的荒地就是沼地,沼地上堤坝纵横,横一个土墩,竖一道水闸,还有疏疏落落的牛群在吃草;沼地的那一边,有一条落在地平线底下的铅灰色线条,就是河流;远处,那阵阵紧吹的急风有个老窝,就是大海;望着这片景色吓得浑身发抖、抽抽噎噎哭鼻子的小东西,就是匹普。

狄更斯这段文字,密集使用了倒装句与动词“是”(was,were),直接指向幼年匹普的原初认知:他对自然和人世的命名,乃至最终对自己的命名。匹普认知的起点,是埋葬着自己父母和兄弟的公墓。他将墓碑上名字一一列出,这些名字构成了他唯一的家谱。但匹普从来没有见过这些人,也难以与他们产生真正的身份关联。连续出现的两次“死了,埋了”,令人心碎。如果说,此前匹普还曾在对父母样貌的想象中获得一丝安慰,那么这一刻,他确确实实知道,在这充满未知与恶意的世界上,自己是孤身一人,一无所有了。所以,他哭了。

匹普失去了父母兄弟,这些自己本该与生俱来的“遗产”。此后,他得到了第二个人生的开端:他遇到了马格韦契,这个狼狈不堪的逃犯将会对匹普的帮助一直感恩,以至于为他暗中留下丰厚的“遗产”。这一条关于“遗产”的线索,在故事的前半部分一直都被刻意隐藏起来,秘而不宣。最终真相大白之后,我们不得不承认,马格韦契的“遗产”是匹普成长中重要的动力。

马格韦契提供的钱财,让匹普这个小铁匠学徒,从乡村来到伦敦,走上不一样的人生路。对于个人而言,财富本身并非成长的保障,甚至还可能成为一种阻碍。但财富的突然得失,却会为一个人的心灵带去重大的冲击,使其获得真正的成长。故事中突然得到神秘资助的匹普,立刻得意起来,再也看不上自己原先的生活:“再见了,我童年时代的乏味的朋友啊,我就要投奔伦敦,平步青云了;到了那儿,便再也不会做铁匠,再也不会与你们为伍了!”到了伦敦之后很快就学会了大手大脚花钱,以至于欠下一屁股的债,非但如此,他还变得忘恩负义,连乔前来看望的时候,竟然觉得“相当心烦,感到有些羞愧,尤其念念不忘的是彼此的身份悬殊。要是给他几个钱就能叫他不来,我宁可给钱”。有钱之后,匹普所做的唯一一件好事,是慷慨资助自己的朋友赫尔伯特,这件事让他自己都感动不已:“一想到我要继承的遗产毕竟给别人带来了些好处,禁不住痛痛快快大哭一场。”

匹普二十三岁生日后的一星期,马格韦契回到了伦敦,原来一直暗中资助他的恩主,竟然是他当年救过的逃犯。真相给匹普带来了极大痛苦,但也给了他一个机会去改正自己曾经犯下的错误。他试图帮助恩人逃亡,但以失败告终。马格韦契被抓进监狱后,匹普不离不弃。马格韦契死后,匹普回到了乡村,修复了与乔和毕蒂的关系,真正懂得珍惜并尊重他们的感情。最终,匹普投奔赫尔伯特在东方的公司,开始一份将本求利的工作,重新过上脚踏实地的生活。

匹普失去了遗产,贾格思与文米克先生都为此感到难过。但在匹普心中,这可能未必是件不幸的事情:“我继承巨大遗产的希望已如我们沼地上的雾见了太阳一样完全化为乌有。”笼罩在沼地上的雾,在全书中都是不祥之兆。散尽千金之后的云开日出,反倒让这世界显得更加清明、可爱。失去了谜一般的“遗产”,反而将匹普性格中高贵的那一面重新激发出来,他开始做出一系列善良而正直的决定,他人生中的迷雾也因此散去。这样明亮温暖而坦荡的前景,怎不是对远大前程的另一种期许呢?

电视剧《远大前程》剧照,1981

电视剧《远大前程》剧照,1981匹普的“期望”

相比之下,“expectations”的另一面:“期望”這条线索,以匹普对艾丝黛拉一见钟情的爱恋为缘起。神经兮兮的郝薇香将匹普叫到沙堤斯庄园伺候自己,在这个阴森森的庄园里,匹普见到了郝薇香的养女,美貌高傲的艾丝黛拉。艾斯黛拉对匹普各种讥讽嘲笑,郝薇香则曾故意问匹普怎样看待艾丝黛拉。一开始匹普不愿意回答,但在郝薇香不断的追问下,匹普还是开口了:

我悄悄说:“我觉得她很骄傲。”

“还有呢?”

“我觉得她很美。”

“还有呢?”

“我觉得她挺爱欺负人。”(我说这话时,艾丝黛拉一脸深恶痛绝的神气,正在那里看着我。)

“还有呢?”

“我想我该回家了。”

匹普用来描述艾丝黛拉的前两个形容词是“very proud”和“very pretty”。艾丝黛拉也许是个天生丽质的姑娘,但也少不了郝薇香处心积虑的培养。被爱情伤害过的老处女,要把自己的养女培养得冷酷无情,去报复世间薄幸的男人。匹普对艾丝黛拉的第三个评价,“very insulting”,则值得我们仔细回味。

“insulting”直译过来,是侮辱人的意思。王科一将其译为“爱欺负人”,多少弱化了原文的情绪。艾丝黛拉对匹普的嘲讽,不是小孩子间逗着玩的“欺负”,而是对匹普自尊心无情的践踏。匹普是望着艾丝黛拉说这句话的,并且从她的眼神中,再次屈辱地感到了她对自己的鄙视。吊诡的是,恰是这一刻,匹普一眼千年、刹那永恒地爱上了这个瞧不起自己的姑娘,于是从此有了自己一生难以割舍的“期望”。这正是,多情却被无情恼,有爱慕,才有自尊,才会感到屈辱,才会备受伤害。当郝薇香继续追问的时候,匹普没有办法回答,他一心想要逃避这个让自己心慌意乱的地方。回家的路上,匹普第一次反思了自己的出身:

一路上仔细回想着刚才的所见所闻,只顾翻来覆去思量:原来我是个低三下四的干粗活的小子;我的手生得粗;我的皮鞋笨重;我竟染上了下流习气,把“奈夫”叫做“贾克”;我做梦也没有想到我竟是这样愚昧无知;总而言之,我过的是下等人的苦日子。

艾丝黛拉的嘲讽,让匹普发觉自己原本过着“下等人的苦日子”。这一觉察让匹普感到羞愧,开始嫌弃自己的生活、自己的家人,甚至也嫌弃自己。在匹普的心中,对自身的嫌恶与对艾丝黛拉的爱慕是同时出现的,对现状的不满与对未来的“期望”也是相伴而生的。一个干粗活的下等人,为什么会爱上一个高贵富有的美少女呢?爱情本没有什么道理好讲,如果一定要找原因,那便是,艾丝黛拉点燃了匹普心目中那朵“期望”的火苗。他不再像以往一样无忧无虑,只想着好吃好玩,而拥有了对另一种生活的念想。现实的困窘与卑微的地位,都不能够剥夺匹普心怀“期望”的权利。毕竟,“期望”中最为本质的元素,并不是成功的结果,而是一种实现的过程。对艾丝黛拉的“期望”,成就了匹普。正如匹普听说艾丝黛拉要嫁给人品糟糕的蛛穆尔,试图劝阻无果,绝望伤心的最后一段独白中所说的:

你是我的生命,我的血肉。我这个低三下四的野孩子,第一次来到这儿就让你伤透了心。从那以后,我只要一读书,字里行间就会浮起你的身影。我看到的每一个景色,都会出现你的丰姿—大河边,船帆上,沼地里,云霞中,白天黑夜,风里雨里,森林海洋,大街小巷,哪儿不看到你!从那以后,我脑子里不浮起旖旎的幻想便罢,一想便只会想到你。我无时无地不看到你的形象,不受到你的影响,今后一辈子都将是这样。我总觉得你的形象栩栩如生,你的影响牢不可拔,胜过了伦敦城里最坚实的石墙大厦。艾丝黛拉啊,哪怕我到了临终的时刻,你也不能不和我整个的人息息相关—我身上一丝半点好处有你的份,我身上的坏处也有你的份。

匹普用这段话在现实世界里向艾丝黛拉告别,同时也在精神上将艾丝黛拉与自己永远联系在一起。匹普对艾丝黛拉的“期望”,不只是对爱情的渴望,也是对自我身份的确认。匹普对艾丝黛拉的感情,不再是俗世意义上的情爱,而是存在意义上的、大写的“爱”,是对自己身上所有好处和坏处的接纳,是对自己整个存在的一种“期望”。

大多数狄更斯的故事,无论情节如何曲折,细节多么烦琐,言辞多么重复,大都有一个明确的线索与终局。在阅读中,读者可以感受到,作者一丝不苟地规划着叙事行进的路线,完成种种铺垫与必要场景的设置之后,有一个水到渠成的结果。G. K.切斯特顿(G. K. Chesterton)曾评论,大多数狄更斯的故事读起来就好比童话一般:善行会得到认可,恶人会被惩罚,孤儿会回到家庭,奋斗能为一个人赢得财富与爱情。(Chesterton, Gilbert Keith. Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens. 1911. London: Dent)可是,《远大前程》显然不属此类。在这里,野心和期望遭到挫败,爱情带来羞辱与失望,财富中暗隐着灭顶之灾。

狄更斯曾为《远大前程》写过两个不同的结局。在第一个版本中,匹普在伦敦街头散步,偶遇端坐在马车上的艾丝黛拉。艾丝黛拉和匹普简短寒暄了几句,但两人面对面的距离给人的感觉甚于远隔重山。这个结局让很多读者觉得过于悲伤,因此在自己的好友爱德华·布沃尔·李顿(Edward Bulwer Lytto)的建议下,狄更斯又写了第二个结局,匹普和艾丝黛拉回到沙堤斯庄园相遇并彼此谅解:

她从长凳上站起来了,我连忙起来,伸手去扶。我说:“我们言归于好。”

“即便分手,我们的友情永远不变。”

我握住她的手,和她一同走出这一片废墟。当年我第一次离开铁匠铺子,正是晨雾消散的时候;如今我走出这个地方,夜雾也渐渐消散了。夜雾散处,月华皎洁,静穆寥廓,再也看不见憧憧幽影,似乎预示着,我们再也不会分离了。

不少评论家认为这大团圆的收场过于俗套了。但其实如果想多一层,这个“永远不再分离”和迪士尼童话的“幸福地生活在一起”,精神实质上其实迥异。原文的最后一句话狄更斯的原文是“I saw no shadow of another parting from her”,直译过来即“我看不见再次与她分离的阴影”。王科一的翻译“永远不再分离”似乎更强调确切的团圆,而狄更斯原文中则无端端潜入了“阴影”这个意象。匹普其实是以缺席的方式,肯定了两人再次分离的可能性。齐泽克在这个结局中看到了一种“崇高的反转”(the sublime reversal,The Parallax View)。失去遗产,让匹普找到了生活的方式;失去艾丝黛拉,让匹普找到了与自己和解的办法。那个被所有人看作将会拥有远大前程的年轻人,最终将一切关于远大前程的虚荣与执念抛在身后,并因此真正获得了自己的前程。

更远大的前(钱)程

写到这里,我们似乎已经回答了一开始的疑问。《远大前程》并不只是一个关于幻灭的故事。神秘“遗产”与对爱情的“期望”确实化为烏有,但恰在这幻灭的过程中,匹普获得了自己真正的“前程”。狄更斯早就在故事中为此埋下伏笔,向读者许诺了一个令人向往的“更远大的前程”(greater expectations)。匹普在伦敦和赫尔伯特交上了朋友,赫尔伯特对匹普谈起了自己航运保险的生意,又谈到自己的发展计划,尤其是打算去东印度做贸易。匹普忍不住好奇地询问是否有利可图:

我问:“利润厚吗?”

他说:“厚得吓人!”

于是我又犹豫起来,心想他的前程比我的前程还要远大。

听到赫尔伯特说东印度贸易利润丰厚,匹普心中感慨:“Here were greater expectations than my own”。中文译本将“here”理解为是赫尔伯特,认为匹普在将自己的“expectations”与赫尔伯特的“expectations”进行比较。其实,更合理的理解应该是承接上文赫尔伯特所介绍的东印度贸易。因此,匹普的想法其实是:去印度做贸易的前(钱)程,比自己将会得到的遗产更多。匹普对赫尔伯特善意的资助,当天晚上就让自己喜悦得痛哭流涕,并且准确预言了自己的未来:“我平生的一件大事,我一生的转折点,现在已经展现在我眼前。”事实上,匹普这一完全出自内心情感直觉的决定,成为后来他走投无路时的最后一线希望。与马格韦契的遗产或是艾丝黛拉的爱情相比,赫尔伯特的回报从来不在匹普的计划或“期望”之中,但偏偏就是这毫无计划的行动,最终促成了匹普“更远大的前程”。

一直以来,我们被教导要拥有远大的理想,要为之步步为营、踏实奋斗,但我们又总是一次次被现实打倒在地。今天,我们比任何时候都更需要读到匹普的故事,需要有人能提醒我们,也许恰是那些看似不关紧要的无心之举,会为我们个人的发展路线图,画下最关键的一笔;我们每个平凡而善良的行为,或许都能追溯到一些更加重大的意义,将我们带出人生中的种种幻灭,在生命的某个时刻,为我们带来某种“更远大的前程”。