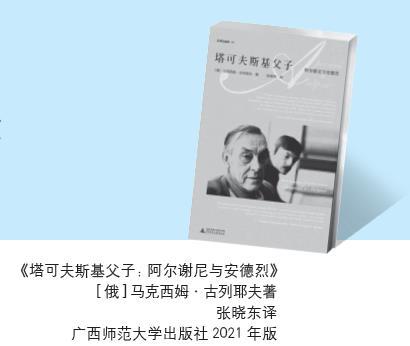

很难用阅读传统传记文本的方式阅读这本书。有赖于作者马克西姆·古列耶夫多年从事纪录片导演的工作,《塔可夫斯基父子:阿尔谢尼与安德烈》(以下简称《父子》)一书充满镜头感。场景于只有在剧本中才会出现的短句里快速地被展示,仿佛漏电的萤火虫闪了一下,又熄灭,用最少的光划破浓稠的空无:“一九二五年,莫斯科。小市民头道街。鲍里斯格列布巷。塔甘卡。猎户商行。又是鲍里斯格列布巷。”一连串短段落出现在全书的开头,这样的文字组织方式会在后续章节反复出现。作者在用词语蒙太奇贴合塔可夫斯基的电影技巧。有时,比如第三章,作者甚至会把不同的文本:阿尔谢尼(即安德烈·塔可夫斯基的父亲)的诗、安德烈的电影剧本以及阿尔谢尼第一任妻子玛丽娜·维什尼亚科娃所阅读的陀思妥耶夫斯基作品中的段落,不加评论地拼接在一起。在这里,古列耶夫扮演的不再是作者,而是“剪辑者”,他没有像一般的传记作者那样用评论与心理分析黏合文本,却让该文本被从原文本中切割下来形成的剖面之纹理及这些纹理之次第自身构成意义。

在作者以词语组成的镜头中,童年的阿尔谢尼被略去了,我们一开始见到的就是作为预备役作家的老塔可夫斯基。一九二五年,他来到莫斯科,考入莫斯科职业技术教育局下属的“勃留索夫培训班”。同年,俄罗斯无产阶级作家联合会,即“拉普”成立。聚集在“拉普”周围的理论家就像被踩碎了壳的蜗牛一样,在俄罗斯文学中留下他们的印戳。一开始这印戳还显得温和,但到二十世纪二十年代末却成了用意识形态淬过火的钢印。所有当时的文学名家,包括高尔基,都未能免于他们的批判与打击。阿尔谢尼诗人生涯的最初阶段因此陷入分裂:培训班的教师都是从帝俄时代的学院体制中成长起来的,他们的根须扎在旧日的养料内,但那象征主义的花盆却需要以旧换新,他们所培养的作家要面对一套全新的标准。但阿尔谢尼就像浮游生物,虽然随时有被众口吞没的危险,却一直相对幸运地做着他的“无广场诗人”。

《父子》讲述了塔可夫斯基一家见到的一些小事,但也让人怵然。阿尔谢尼的痛苦不仅发端于特殊的文学环境,也来自他过早开启了自己的婚姻生活。他身上有着塔可夫斯基家族的情感特质,这使得他一直强迫性地重复着一见钟情、彷徨、纠缠、失望乃至最后冰冷与愤恨这样的情感历程。诗人似乎更愿意做世界的情人而非丈夫:这点与大众想象中敏感而神经质,总因为看到风花雪月之类的物象而猛然发疯一样在稿纸上乱涂乱画的诗人相似。这类诗人大抵可以归入被大众文化通俗化了的浪漫主义范畴中。依照安德烈的理解,浪漫主义是“西方式的自我中心主义”,浪漫主义的艺术家总是喋喋不休地让别人注意他们自身的存在,他们鲜少空白,亦不懂得缺席的美学。他父亲的诗歌世界的确与浪漫主义大相径庭,虽然现实中的父亲有着很多浪漫主义诗人的通病。《父子》中引述了大量阿尔谢尼的诗,他的诗描写生活,不像自白派一样用精神分析的斧子劈向自己,他的诗简洁、内省,偶尔被目为颓废,带着勃洛克式的合混。但与诗人所描述的带着蜡笔画质感的生活相比,诗人的日常却很枯燥,他的妻子、子女也要小心,不要在他为语言之舟拉纤时用噪声的剪刀割断他的纤绳。与诗人用诗句铆合的那个女性相比,一个活生生的、沉默着的玛丽娜会让他失望,她曾经的文学才华在家庭生活中被磨损殆尽。最终,安德烈的出生也没有弥合这段早熟的婚姻,阿尔谢尼成了安德烈生命中的大他者。

阿爾谢尼·塔可夫斯基

阿爾谢尼·塔可夫斯基 安德烈·塔可夫斯基

安德烈·塔可夫斯基于是我们便与少年安德烈·塔可夫斯基见面了。这里作者再度运用电影的结构技巧,将第一章里同学们和老塔可夫斯基打趣的那句“塔可夫斯基,您用口红啦?”在第十章重复,这构成了某种对位与暗示。

安德烈也和一九二五年的父亲一样开始了院墙内的生活,他就读于莫斯科河外区的第五五四中学,那是一所远近闻名的混子学校。它似乎很对安德烈胃口,因为他在潜意识中以混世的方式沿袭父亲。他做得太夸张了,以致父亲对他感到失望,认为他轻浮而没有天赋。他的母亲则从他身上嗅到了阿尔谢尼的坏血统—她害怕儿子会和阿尔谢尼一样自我折磨并折磨他人。所以一九五三年冬天,在玛丽娜的努力下,安德烈被图鲁汉勘探队柳马康分队录用为标本采集员,并于同年五月开拔前往库列伊卡河勘探。这无疑是一次“流放”,安德烈明白这一点。时值一九五三年大赦,叶尼塞河流域治安混乱,抢劫横行,几近无政府状态。不仅如此,安德烈的“潮人”形象也让他一开始很难融入测量队的环境。但困难的环境淬出了他灵魂中本就干净纯粹的部分,这最终为他赢得了队员的友谊。后来,成为导演的安德烈很少言及那次勘探,但也许正是在叶尼塞河上,他遇见了琥珀般绷紧的河面下,水藻像经幡般拂动她们浓绿的手指,小数点般的泡泡缓缓漂过,那苔原雪地的寒冷与孤独渗入了他的精神,它们逐渐淤积,停留在一个奇点,赋予他的镜头在将自然括入影像时的那种知觉的厚度,以及超现实的空灵。这些,将成为塔可夫斯基电影最重要的特质之一。

电影《安德烈·鲁布廖夫》海报

电影《安德烈·鲁布廖夫》海报从勘探队回来后,安德烈的人生改变了。与此同时,阿尔谢尼搬到了戈利岑诺作家村。他的身边出现了一个小小的沙龙,远离权力的喧嚣与神经质,他的朋友们可以在这里呼吸上一口新鲜空气。在戈利岑诺的凉台上,父子两人有过一次戏剧性的彻夜长谈,这之后,在父亲的推荐下,安德烈去到国立电影学院导演系。

彼时的安德烈还全然不了解导演的工作。他对电影的理解始终是文学性的,安德烈从未从纯技术式的或商业式的视角去理解电影,某种程度上,他把电影看作一种超位之思:电影以图像的方式抵达诗,正如诗用词语描摹洞穴中摇曳的烛光,作为文学体裁的诗的任务是要唤起一种形象化的知觉,而既然电影直接作用于观众的知觉,它就已经完成了这类作为韵文的“诗”。塔可夫斯基的电影却是真正的诗电影,而非韵文电影。因为作为本质的“诗”既作用于视觉,又有它独特的音响效果,同时它还会像一块湿漉漉长满青苔的石头,其中又有某种无法转化为散文的直接与简洁,在一瞬间抵达空无。塔可夫斯基在他导演生涯的初期就反对当时权威的胶合板式电影。这些电影的画面高度意指化,画面里一切都是符号,音乐也只起到让符号紧紧拧死在所指上的效果。塔可夫斯基却要让画面本身成为音乐:据说他按照格伦·米勒爵士乐的节奏安排了《压路机和小提琴》的剪辑,影片中短促的蒙太奇,则致敬了阿尔谢尼的《小市民头道街的冰雹》。安德烈想发明一种全新的电影艺术,他用电影追随父亲的脚步成为一个诗人,用全然不同于父亲的图像的语法去写诗。

安德烈(左)与父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基

安德烈(左)与父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基安德烈成功了。他凭借六部半电影跻身伟大导演之列。《父子》一书着重描述了《安德烈·鲁布廖夫》这一影片。影片主人公安德烈·鲁布廖夫是十五世纪古罗斯的一位圣像画家。圣像问题是东正教义的核心问题,围绕它,在拜占庭曾爆发过多次破坏圣像运动。圣像只是作为理解经文的中介,圣像本身并无神圣性,也不强求艺术性。所以,鲁布廖夫绝非主动去成为艺术家,而是将艺术作为一种工作与宗教的合一。显然,这不是安德烈想要呈现的鲁布廖夫,安德烈·塔可夫斯基在另一个安德烈身上看到了自己的影子。所以,他并不想在《安德烈·鲁布廖夫》中还原古色古香的十五世纪,他要让鲁布廖夫的故事成为关于艺术与信仰的永恒寓言。影片中最终被删去的一个片段是理解这部电影的关键:鲁布廖夫与神父谢吉尔在林中讨论着诱惑、罪、名誉与善的不可能性,谢吉尔压倒了他。这段劇情中的观点很多来自与父亲的通信以及在戈利岑诺的长谈。

《安德烈·鲁布廖夫》的成功,证明了塔可夫斯基的才华,但它没有完全终结塔可夫斯基父子间的争论。临近书的结尾,古列耶夫再次全文抄录了书的开头引用的阿尔谢尼给安德烈的信。这又是一个对位法。即使安德烈当时已经成为世界级的电影大师,父子之间也没有彻底地互相理解。他们在两根平行线上,有时他们感情的烈度与骄傲的程度惊人地相似。在片场,塔可夫斯基是绝对的权威,演员必须全然地服从他。他的情感生活和父亲有着过分相似的图式,总是因为想象中的爱而迷狂,却无法忍受日常对这种爱的腐蚀。

一对艺术家父子之间的关系永远是通俗的浪漫主义想象的温床。这种关系很难描述,极容易变成名人八卦,尤其塔可夫斯基父子的情史、婚史都十分丰富。古列耶夫的突破,在于他因地制宜而采用的纪录片式文体。他一直在用蒙太奇的方式将父与子的行动组织在一起形成这一本视觉之书。我们可以用看纪录片的方式静静地观赏这本书。这也许可以解释为什么在每一章的开头会有一张纸专门印上各种各样的圆。圆是眼球的形状,是突然的聚焦与失焦,是胶片上迷离的渍点;圆是句号的形状,它是终止,是休憩,它将诗与镜头统合在同一种节奏中。同时亦说明了书中时常可见的对位法绝非结构上的失衡,而是因为《父子》一书在用词语完成图像的工作,正如塔可夫斯基用电影完成诗的工作。当然,这也意味着我们一定程度上要放弃文字的分析功能,专注于它诗的、呈现的功能。

现在,我终于可以看到那个熟悉的塔可夫斯基,他带着造物主般的傲慢与苦痛寻找那使图像成立的节拍。阿尔谢尼能找到它。他的缺席某种意义上成就了安德烈,但安德烈不仅仅是这位诗人的续篇,安德烈同样完成了阿尔谢尼:他使得电影成为作为图像的词语,那绝对的能指,就像屋顶上燃烧的火焰,燃烧而不焚毁。