王安忆的长篇小说《长恨歌》的法译本于二○○六年二月在法国菲利普·毕基埃出版社推出,作品一出版便大受欢迎,在巴黎各主流书店均可购买,小说发行近三万册,法文版七百多页,基本不存在编译、删改的现象,还出了小巧便携的口袋本。在海外主流图书市场是否看得见、卖得动,是衡量中国文学作品是否真正“走进去”最直观的标准。

文学作品的成功译介自然首先要归功于原作的精彩、译文的传神,但译作的副文本在传播的过程中也起到了不可忽视的重要作用。副文本(le paratexte)的概念最早是由法国著名文论家和叙事学家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)在二十世纪七十年代提出的,指的是“在正文本和读者之间起着协调作用的、用于展示作品的一切言语和非言语的材料”。副文本可以分为内副文本(péritexte)和外副文本(épitexte),内副文本依附于正文,例如标题、出版社和作者的名字、出版日期、前言、注释、插图、目录、后记、封面等;外副文本处于文本外部空间,如作家访谈、私人书信和日记等。热奈特对副文本的相关概念展开了详细分析,但他的研究重点是文学原著的副文本,译作只是作为原作的一个副文本来研究。尽管如此,他的理论仍被广泛应用到翻译领域来进行译作的副文本研究。从二○一一年开始,国内副文本研究激增,且呈现出由文学领域逐渐向语言学领域,再向翻译领域扩展延伸的研究发展趋势,翻译研究逐渐成为新兴热点(殷燕、刘军平《国内副文本研究三十年[1986-2016]—基于CiteSpace的科学计量分析》,《上海翻译》2017年第4期)。

《长恨歌》的法译本包含封面、译者前言、媒体报刊的书评和作家访谈等丰富的副文本.那么,这本目前唯一的法译本的封面设计蕴含了什么信息?译者在前言中给出了怎样的解读?外国媒体对此给予了怎样的评价?王安忆本人在接受法国媒体采访时又做出了怎样的阐述?针对以上问题,本文将对《长恨歌》法译本的副文本展开分析并解读其背后的含义。

封? 面

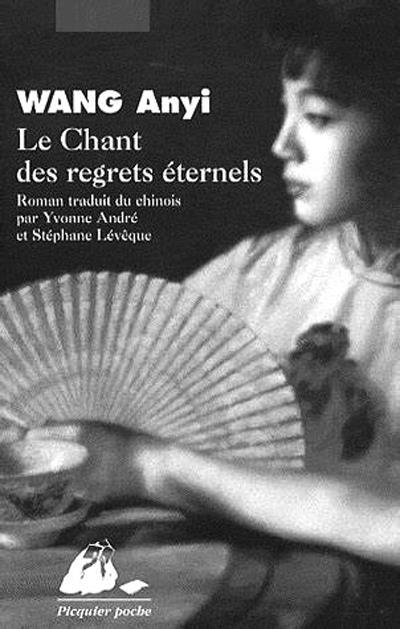

《长恨歌》法文版目前只有由汉学家伊冯娜·安德烈(Yvonne André)及其学生斯特法妮·莱维克(Stéphane Lévêque)翻译并在法国菲利普·毕基埃出版社发行的译本,封面主要凸显作者和作品的名字,下方字体稍小的是译者的姓名,左下角是出版社及其logo;背景部分采用的是著名旅美寫实派油画家陈逸鸣于一九九八年创作的油画《午茶》。

画家陈逸鸣一九五一年出生于中国上海,一九八一年赴美国纽约定居,他的绘画特点鲜明,有一种强烈的视觉定向,这很大程度上得益于他多年来在美国纽约和中国上海之间“往返式”的创作状态。不同于其哥哥陈逸飞对旧上海“十里洋场”生活的批判,陈逸鸣表现的是对上海“黄金十年”的追忆。他的油画作品分为十个系列,其中“仕女系列” 为数最多,《午茶》就属于这个系列。融合东西方文化艺术意境的仕女肖像画,有的以中国国画作背景,有的以园林作陪衬,有的以绸伞、纸扇、萧、筝或笛作道具,构图大胆,刻画精细,寓意深刻,别具一格,且人物多是身着各式旗袍的年轻女子。《午茶》也不例外,画面上是一位身着旗袍的妙龄女子端坐在桌边,她手持折扇,目视远方,桌上摆着一盏茶,背后是一扇极具中国特色的屏风,清雅素淡的色调衬托得这位女子愈发优雅大方,这就是典型的上海弄堂的女儿,这就是王琦瑶。但这并非是正在进行的下午茶,更像是热闹过后的夜晚,正如王安忆在《长恨歌》中写的那样:“下午茶有多热闹,夜晚就有多难耐,非要将这热闹抵消掉似的,甚至抵消掉还不算,再要找回来一些,才罢休的。”桌上的茶碗更是平添了几分人走茶凉的寂寥,符合小说的悲剧基调。

陈逸鸣《女人与猫》,1994

陈逸鸣《女人与猫》,1994事实上,从时间上来看,《长恨歌》中文版首次出版于一九九六年,而陈逸鸣的画作《午茶》创作于一九九八年;同属仕女系列的《女人与猫》是仅有的一幅创作于一九九六年之前的画作,这也是该系列的八十三幅画中唯一一幅画中的女性没有身着旗袍的。提到身着旗袍的上海女性很容易让人想起《长恨歌》中获得上海小姐第三名的王琦瑶,虽然陈逸鸣并未表明作品受到过王安忆小说的影响或启发,但显然两位与上海关系密切的艺术家的作品之间存在着千丝万缕的联系。

中文版《长恨歌》的封面大多简洁,以纯色为主,个别版本会辅以花朵,但重点都是文字介绍。而法文版的封面内涵更为丰富,封面上极具东方特点的女性画像也更容易吸引对中华文化感兴趣的读者。

前? 言

《长恨歌》的法译本有一篇前言,文章末尾没有署名,只有时间和地点,“马西伊勒沙泰勒(Marcilly-le-Ch?tel),波尔多(Bordeaux),二○○五年十二月”,但根据文章的内容可以推断是该书译者写的,前言主要有四部分的内容。

第一部分对作家王安忆进行了详细介绍,点明她出身书香门第,“文化大革命”期间曾在农村做知青,一九七八年返回上海后,她开始在文学界崭露头角,她的作品多与“知青”的生活息息相关。她那引起巨大争议的“三恋”也被重点提及,因为“这是近几十年来第一次在中国文学作品中直接涉及爱与性的主题”(《长恨歌》法文版前言)。同时为“三恋”的法译本做了预热,指出其将在菲利普·毕基埃出版社发行。最后,点明了王安忆作品在法国的困境:目前只有《香港的情与爱》和《忧伤的年代》两部作品的译本。

第二部分对小说内容展开分析,重点介绍了小说开头“五章随笔式的绪论”。“弄堂”“流言”“闺阁”“鸽子”“王琦瑶”每一章都是一篇绝妙的散文,足见作者深厚的文字功底,每一个小标题都像一把钥匙,为读者穿越时空,打开一扇扇通往老上海的门。

第三部分分析了王安忆笔下的上海女性。认为她们大多为爱情所累,生命中的男人没有一个是真正理想的情人,反而引导她们一步步走向毁灭,由此得出结论—王安忆有隐藏的“厌男情结”(《长恨歌》法文版前言)。但事实上,女主人公的命运是与弄堂、与上海息息相关的,是当时社会的一个缩影,她的悲剧是多方面原因造成的。此外,王安忆本人也认为女人的归属感在家庭,当然,与传统女性以家庭为中心不同,她注重女性意识的觉醒,女性与男性并不是非此即彼的关系,而是相互依存,又各自独立的。

《长恨歌》法文版封面

《长恨歌》法文版封面 陈逸鸣《午茶》,1998

陈逸鸣《午茶》,1998最后的致谢部分说明了针对小说中的人名所采取的翻译策略,为了便于法国读者发音而没有直接使用拼音,主要是参考了法国远东学院的翻译。此外,指出了王安忆本人也曾赴巴黎与译者商讨作品的翻译,译者与作者的直接沟通也能更好地保证译作的质量。

总体来说,前言部分对作家的介绍客观公正,对作品的分析引人入胜,译者给出了自己对作品以及作家本人的理解,为读者提供了新的视角。显然,身兼文学评论家、汉学家的译者在译作的传播过程中发挥着重要作用。“相比一般的书评家,译者评论人对中国文学作品的深度阅读、理解和阐释令他们具备了高于西方主流倾向的灼见;而相比普通译者,评论家身份赋予的话语权又能使他们更接近并影响着公众阅读行为——这二重身份所共同积蓄的雄厚文化资本为中国文学作品的内在质素作出了最好的旁注,并形成了一定的舆论氛围,共同成就作品的世界知名度与影响力。”(朱振武《汉学家中国当代文学英译研究存在问题及应对策略》,《外语教学》2020年第5期)因此,译者往往能够成为译作获得国际认可的重要推手。

书? 评

小说《长恨歌》宏伟的篇幅、细腻的分析以及精练而又意蕴深远的表达给翻译造成了巨大困难,因此在中文版发行近十年后法文版才面市。小说一出版就引起了巨大轰动,各大新聞媒体纷纷报道,每篇文章都会介绍作家、作品、主题、背景等,但侧重点略有不同。

法国发行量最大的报纸之一《世界报》(Le Monde)发表了名为《不夜城》的文章,称《长恨歌》为“一曲持续、隐秘而又极度压抑的乐章”,重点突出了作品中有关上海这座城市的描写,关于“它迷宫般的地理状况,它的气味,它的嗡然市声,它那像有千军万马在楼梯上奔跑过的公寓大楼,它那白纱帘上成串的灯光以及这座不夜城的街景”,小说中对上海细致入微的描写令人无限神往,上海也就成了一个谜一般的存在。

法国历史最悠久的报纸《费加罗报》(Le Figaro)则指出,王安忆笔下二十世纪四十年代的旧上海是作者本人从未经历过的,是充满想象的,但“就像在一幅中国画里一样,毛笔的每一划都是遵循既定顺序的,王安忆对上海的描绘则从弄堂开始”,“她对女性和城市的描写颇具左拉和狄更斯的风格,每一个章节都能单独成文”。显然,将王安忆与英法两位著名批判现实主义作家作对比是对其的高度肯定。

此外,法国第三大全国性日报《解放报》(La Libération)发表了题为《上海女子》的文章,对作品中所体现的女性气质展开了分析。“上海和琦瑶是密不可分的,《长恨歌》既是对上海女性的抵抗精神的赞美,也是持续不断的针对女性气质的疑虑。”远离纷争的王琦瑶在简陋的“平安里”深居简出,过上了短暂的安宁生活,她将枯燥的生活打理得井井有条,“常常让人误以为是身处一部俄罗斯小说之中,门外碾过历史的车轮,而屋内谈话的内容却只为个人情感”。值得一提的是“王安忆著名的‘三恋写于一九八六年至一九八七年间,其中的性描写在当时引起轩然大波,而这也正是王琦瑶退出历史舞台的时间,可以看作是某种程度上的二重奏”。不同于当时女作家对心灵之权利的追求,王安忆首先意识到了身体之权利的重要性,她对笔下女主人公身体欲望的阐释是一个重大突破,也是她自身女性意识的觉醒。

总体上来说,法国媒体对王安忆及其代表作《长恨歌》都是持肯定态度的,但关注点仍是所谓的异域风情,如二十世纪四五十年代中国女性的生存状况、上海这座神秘莫测的城市以及时代创作背景等,常常是带着猎奇的心理将“中国文学作品视为了解中国政治、历史、制度、社会现实等物质因素的一种工具,而对文学、美学、艺术特质等精神意识层面的研究涉及甚少”(胡淼森《西方汉学家笔下中国文学形象的套话问题》,《文学评论》2012年第1期)。可见,要真正让西方评论界看到中国文学本身的艺术价值,进而构建中国话语,使之成为经典世界文学的一个不可或缺的部分,我们依然任重道远。

作家访谈

《长恨歌》的巨大成功使得作品中虚构的老上海时尚成了“上海的旅游指南”,但王安忆本人却表示不愿再写老上海,不想被当作言情小说家,因为她“对没经历过的事情,总是缺乏想象力”,这也正是她的矛盾之处,久居上海远离自然,她也只能用上海的材料来创造人物的生活背景。

二○一四年,第三十四届巴黎国际书展在巴黎凡尔赛门展览馆拉开帷幕,法文版的《长恨歌》也在展书之列,上海被选为主宾城市,总策展人贝特朗·莫里塞(Bertrand Maurisset)表示选中上海而不是其他中国城市,是因为“上海既是一个观光之地,也是一个文化之地”,“是一种文化渴望和对一座似曾相识的城市的认可等不同因素的组合让我们选择了上海。这不是一项政治选择,而是文化选择,其实可以说是一种由渴望驱动的选择”。法国人常常把上海看作是中国的巴黎,但这一想象有时是与现实不符的。

在接受法廣中文节目采访时,除了上海与巴黎的渊源之外,上海女性作为新时代女性的代表也引起了广泛关注。有人会把王安忆笔下的王琦瑶和今天的白领女性相比,大概是因为王琦瑶身上被很多白领仿效的所谓小资情调,但事实上二者并无可比性。王安忆指出:“王琦瑶是一个主妇,她的理想是好好地做一个主妇,而今天的白领在经济上都比较独立,她们可以不要男人生活,而王琦瑶可怜就可怜在她总是需要一个男人,她们的社会地位不一样。”正如作者在接受法国《解放报》的采访时所说的:“《长恨歌》的主人公的一生就是一场悲剧。她总是想要抓住无法得到的东西,比如时间、青春、爱情。然而,时间是不断流逝的。当她想要挽留一个男人时,这个男人是属于当下的,而她却是属于过去的。她很强大,但她却无法得到自己想要的。这正是女性的一个普遍特点。”

此外,《长恨歌》中人物细腻的心理描写常常为人所称道,对话中总是充满误解,人物是敏感易怒的,对此,作者表示自己“属于那种做得少而想得多的人”,因此她笔下的人物也和她一样有着丰富的心理活动;而对话中的误解与愤怒则是因为“这些都是小人物,他们是很实际的人,并不富于幻想。当他们待在一起时,他们就玩耍、吃饭、闲聊。他们没有什么远见卓识。这就是为什么他们如此在意这些细枝末节的事。这是一群被时代、被社会抛弃在边缘的人”。

由此可见,法国读者对《长恨歌》缺乏深入理解,王安忆的风格多变,虽然常常被归为海派作家,但她本人并不乐意承认,她早期和近期的创作风格也存在较大差别,泛泛的阅读容易产生片面的看法。而作家本人可以在接受外国媒体采访时对此做出解释,引导读者思维,提高他们对中国文学异质性的接受度。

虽然《长恨歌》的法译本在法国有较大影响力,但正如王安忆所说:“法国在翻译中国文学作品当中,这些年是有一些成绩;但远远比不上中国翻译法国文学的热情,远远比不上。”的确,中国文学“译出”活动始终困难重重,常常局限于文本分析。只有对中国文学外译的出版运作、市场走向、媒体评论和译者主体等多方面因素统筹兼顾,在融入世界文学的同时保留自己的文化特色,中国文学才能真正“走出去”“走进去”“走下去”。

参考文献:

1. Astrid Eliard, Nostalgie du Shangha? des années 1940[N], Le Figaro, 04 ao?t 2006.

2. Claire Devarrieux, La Dame de Shanghai, La Libération[N], 29 juin 2006.

3. Gérard Genette, Seuils, édition du Seuil, coll. “Poétique”[M], 1987.

4. Ropha?lle Rérolle, La ? ville insomniaque ?, Le Monde[N], 21 avril 2006.

5. Wang Anyi, Le Chant des regrets éternels[M], éditions Philippe Picquier, février 2006.