二○二二年,十二月二十九日,時值岁末,心生感慨,晚上在一个学术群里发了一段话:“最近几天各行各业太多泰斗级前辈大师仙逝,止步于二○二二,风烛之年遭瘴风侵袭,感慨唏嘘。”

群里T老师随即转发了好多条推文,都是建筑界巨匠近日辞世的消息,其中一条推文,标题令人大为震惊—“噩耗,普利兹克奖得主矶崎新过世”,愕然之余,下意识里觉得会不会是某网站蹭热点的假新闻?匆匆到朋友圈浏览,各个网站陆续都发出了消息。虽然手机里有胡倩女士的号码,但太久没有联系过,看来也不必发短信求证了。

多年来混迹于建筑设计专业,和多数人一样,我直接接触世界级大师的机会并不多,但矶崎新先生对我来说是个例外。十多年前,已过而立之年的我,刚在清华做完两年博后,出站时却颇感踌躇,回想之前在日本读博士和在事务所兼职的经历,就邮件联系了上海的矶崎新工作室。很快接到胡倩女士的电话,邀请我加入。我月底就到了上海,成了Isozaki Atelier上海办公室的一名员工。

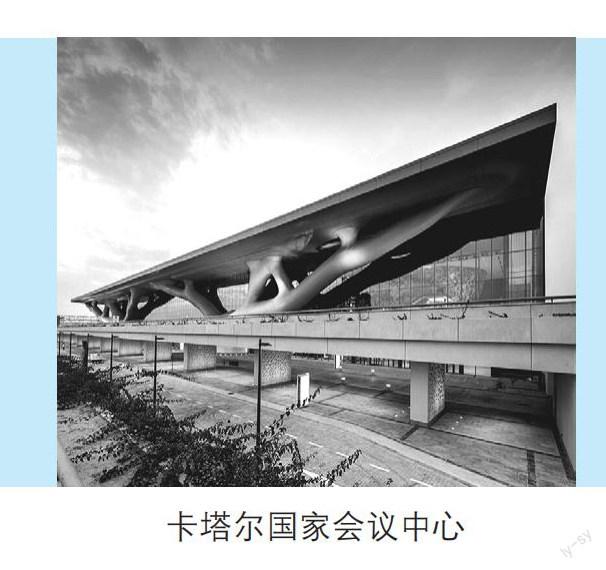

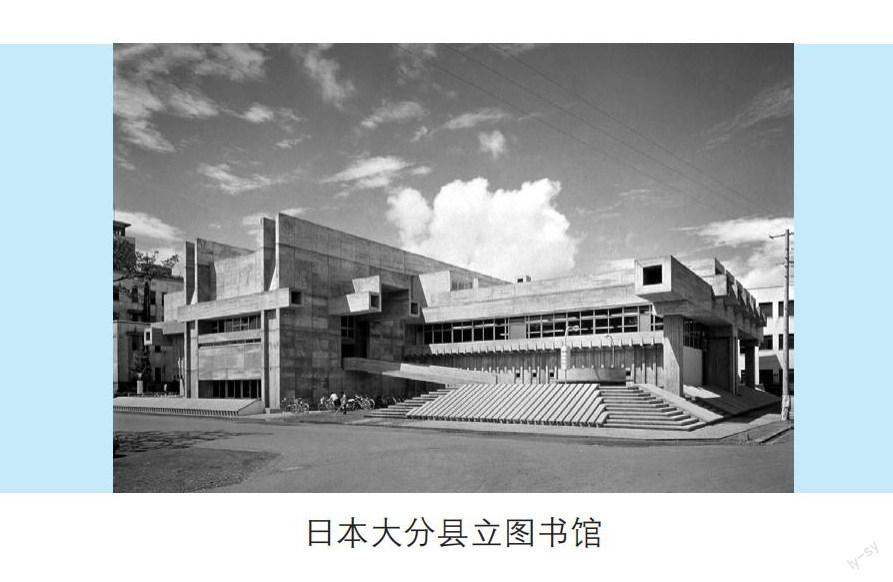

二○○二年至二○○五年在熊本读书那段时间,事务所有个建筑摄影师曾数次开车带我到大分、北九州等地看建筑,看的最多的就是矶崎新和村野藤吾的作品。可能我内心深处更喜欢村野的东西,但是矶崎新作品的叙事性和力量感让人印象深刻。还有个突出的感觉,就是矶崎新作品风格跨度太大了,大分县立图书馆令人生畏的生猛,而归途中有个小车站(汤布院)的温馨风格又让人非常舒适。

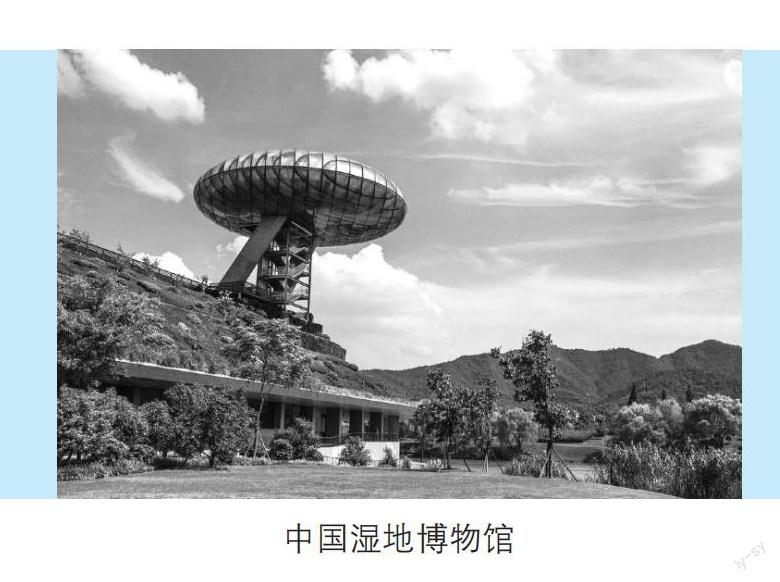

在上海工作期间,我主要和日方建筑师福田先生一起做杭州的中国湿地博物馆项目。大致是他处理造型,我处理平面和空间,配合得还不错。胡倩女士是个智商很高、风格犀利的主管,头脑反应极快,在刀光剑影的谈判桌上尽得先机,每每让一众官员和设计院领导心悦诚服。矶崎新先生对胡女士非常信赖,绝非偶然。

矶崎新先生至少一两个月会来一次上海,每次他来看图,事务所同仁必定要熬个通宵。早晨的阳光照进来的时候,会议桌上已摆满了各种模型。他听完我们简单的汇报后,马上铺开草图边讲边画,偶尔停下来询问几个细节,然后继续导引设计的方向,但经常不是直接告诉你要做成什么样子。记得有个细节,矶崎新先生觉得展厅大空间的柱距不太好,让我到电脑上把一列扁柱按六米间距重新排布一下,我画完拿着打印稿进来,说“您看,六米的是这种感觉”,先生看了图抬起头看着我说,“这个感觉非常好”。

之前听事务所的日本建筑师说,矶崎新先生从来不会说“好”,而是不停地“push & push”(推进)。后来和他们聊起这件事,我说,“应该是矶崎新先生看出了我的疑虑,才用非常肯定的语气来提醒—柱距并非越大越好”。

讨论完设计,天黑了,大家一起去吃饭,那又是一件令我印象深刻的事情。一伙人沿着事务所所在的陕西南路左拐右拐,进了一家街边小店,虽然不能说是一家苍蝇馆子,但人均消费可能也就三四十元,餐具的卫生状况也让人有点担心。矶崎新先生对这些完全不在意,边吃边闲聊,好像聊到了佛教方面的话题,胡倩女士也能应答如流,真是博闻强记。我边吃饭边在想,虽然不曾把建筑大师想象成鲜衣怒马的明星,但实际的状态确实有点出人意料,可是呢又实实在在,应该如此。

还有一种“毫不在意”发生在一个小酒店的设计中。当时业主打算在湿地博物馆西侧的用地上建造几幢独栋式酒店,邀请了矶崎新、马里奥·波塔、大卫·齐伯菲尔德等多位大师每人做一幢,位置彼此相距很近,除了规模以外没有任何限制,任凭大师发挥。讨论概念方案的时候,我在想矶崎新先生会如何看待这种面对面的“设计秀”,是否会以比较明显的个人风格显示存在感。但仔细观察下来,他完全没有考虑这方面的事,似乎其他人根本不存在。他的草图从平面上ABABA的经典网格开始推演,不断回应着从帕拉提奥到柯布西耶的历史音韵,建筑外观相当简洁朴素。这种基于建筑史或者说“知识考古学”的思路倒也确实是矶崎新先生重要的一种方法论。

那天饭后回事务所的路上,我和矶崎新先生说起了二元论,话题的缘起不记得了。矶崎新先生好像来了兴致,一路上和我讲了不少,不断跳出一些哲学范畴的日语词,让我有点应接不暇。其他人可能觉得这个员工与先生聊天的机会难得,很有礼貌地和我们保持了一段距离。

后来几次改图的过程中,我逐渐领略了同事说的“从来不说好”。当时计划的湿地博物馆功能非常丰富,除了常规的观展流线,还有类似水族馆的体验流线,登临湿地瞭望塔的流线,游船码头的流线,等等,最好能纳入一个统一的序列,做起来相当困难。“全都没能解开!”(どっちも解けてない!)在比对了我们提出的各种组织方案后,矶崎新先生面有愠色:“还要多下点功夫!”可以看出,先生的不满除了对设计本身,更多的是对我们自以为OK的态度。遇到的这种困难,让人真切体会到设计中非常硬核的部分在哪里,以及大师事务所的标准是什么。读书期间有个错误的印象,以为大师都像密斯·凡·德罗那样只关心最具有个人风格的那些问题,而这段经历让我意识到自己的肤浅,至少矶崎新先生在建筑品质的任何方面都追求极致的完美。日后我多次在各种公共建筑中遇到一塌糊涂的流线关系,让人晕头转向恼怒不已,耳边就会响起先生厉声的指摘:“全都没有解开!”—唉,有多少空间设计上严重不合格的房子将要数十年矗立在那里。

追求完美是匠人良好的职业道德,然而在现实中,建筑师的地位和话语权无论在哪儿,也只能如此而已,很多时候大师也一样无奈。湿地博物馆的设计过程中有个不为人知的插曲,也是项目组曾经白天黑夜忙活了两个月的“一段弯路”。

在概念方案中标以后,通过和各方的对接,矶崎新先生意识到原设计的覆土屋面和瞭望塔虽然与环境十分融合,但对于当时当地的技术手段来说难度很大,很可能无法实现预期的效果。项目组在上海进行了反复讨论,矶崎新先生带着问题回到了日本。不久后我们收到了东京发来的草图和概念图,好像还有用纸带做的草模照片。斜坡屋顶还在,但不是全部覆土,而是数条横向延伸的表皮之间掩映着立面的种植绿带,方案的平面曲线优雅而有力,比原方案更轻盈通透。我们看了都很激动,“真是下功夫思考了啊!”—福田君发出了由衷的感叹。之后两个月我们就奋斗在这个新方案上,从技术图纸到大尺度模型,以及主要节点都有所考虑。第二次汇报的前两天晚上,我们又搞了一个通宵,在把模型搬上车的时候,公司的司机带着心疼的语气说了句:“你们都在瞎忙活。”

汇报在杭州黄龙饭店举行,头一天傍晚矶崎新先生、胡倩、我和福田君一起到了饭店,晚饭后我和福田君继续做汇报PPT。因为前一天已经通宵了,两个人都很疲惫,到了凌晨三点福田君说,我不行了,还是王君继续搞吧。他到隔壁睡觉,我强睁着两眼到五点多终于弄完了。一起吃早饭的时候,我看到矶崎新先生穿着带燕尾的西服,举手投足盡显大师风度。他询问我们昨天的工作,福田君说多亏王君又弄了通宵。矶崎新先生一边剥开一个煮鸡蛋,在不知是谁的碟子里蘸了蘸酱油,一边微笑着冲我点了点头。我的熬夜脸一定很明显,开会前施工图设计单位的建筑师看到我就问:“你昨晚睡了几个小时?”我竖起一根指头:“一个小时。”当时觉得好累,现在回忆起来,熬夜比日本人还能熬,也就是那一次了。

世俗的智慧往往高于专业认知,或者简单说是旁观者清—汇报结果不出我们司机所料,领导和专家看到那个模型就满脸怒气,会议开了一上午,最后总结:“一要尊重民意,二要尊重大师。”尊重民意就是按照之前见诸报端的中标方案,不许大改。于是一切回到起点。

后来的发展证实了矶崎新先生的预判,以当时国内的技术水平,无论是绿化屋面还是瞭望塔的结构都解决不好,初步设计和施工图设计进展很不顺利。大斜度的绿化上人,屋面很难保证种植效果,通向瞭望塔尝试过自动扶梯和特种电梯等多种方式,很难同时满足客流需求和造型轻盈的需要。最后的结果难免是各种妥协,建成至今,真正能到屋面和瞭望塔眺望湿地的游客为数寥寥。

矶崎新先生当时认为可以将方案大修,可能是基于日本常有的一种招标方式,即选的是设计团队而不是方案本身,选定团队后就主要由专业人员决定。但国内显然不是这样,差异和各自的优劣是值得思考的问题。这个项目后来由上海工作室跟进深化,矶崎新先生较少过问了。不久后我离开了上海工作室到浙大任教,再次见到矶崎新先生是在浙大的一次讲座中。观众提问时称赞湿地博物馆的中庭空间并询问设计思考,但大师显然不愿多谈。尽管以大师的标准,湿地博物馆远远不令人满意,但在关于杭州三个博物馆的某次问卷调查中,公众最为喜欢的还是这个湿地博物馆。

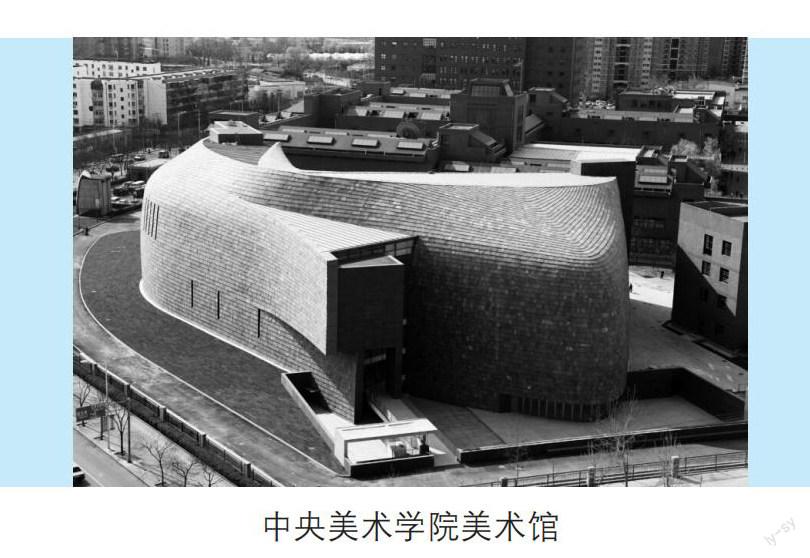

矶崎新先生在中国最满意的作品是中央美院美术馆,这里面除了专业团队全力以赴,最重要的因素是当时的央美院长潘公凯先生力排众议,给了矶崎新先生最大的信任与支持。

多年以后我和同事说起矶崎新先生,说他是一部“建筑史大辞典”。这是早在日本时候就印象深刻的事情。在书店里建筑书的区域,他的著作和建筑画册可能有近百种,从现代到后现代,从文艺复兴到手法主义,从勒杜(C. N. Ledoux)到路斯(Adolf Loos),从肖镇的盐业工厂到特拉尼的人民宫,从能舞台到薮内燕庵,从新陈代谢到当代艺术,从建筑史到艺术史和制度史……他绝非泛泛而谈,在每个点上都有深入独到的研究,令人叹服。例如二十年前有个日本期刊,可能是《建筑文化》,出过一本关于路斯的专辑,开篇就是编辑和矶崎新先生的长篇访谈,标题是“正是当下,应该讲讲路斯”。我就是从那篇文章里知道,“装饰就是罪恶”正确的翻译应当是“装饰就是犯罪”,意思相差不少,概念与路斯的个人生活也有干系;而“覆面的原则”,矶崎新先生有个简明扼要的解释。多年以后我因为上课的需要,拿德语原文请教几位留德的朋友,发现他说的完全正确,而国内三个版本的翻译都还差点意思。

黑川纪章先生去世后好像隔了一段时间,我偶然在日本《新建筑》杂志上看到矶崎新先生写的长篇悼念文章。过去有个模糊的感觉,他们二人早年都在丹下先生门下,同属新陈代谢派而风格又大相径庭,之后各自走上不同的道路,关系中可能有些张力。矶崎比黑川年长三岁,写此悼文时年约八十,不知怀着怎样的心情。文章并未细读,但是里面引用的与他们同时代的日本导演寺山修司的俳句,至今令我印象深刻:

划燃火柴的瞬间,海面上大雾弥漫。那个让人舍生忘死的母国,在哪里?

粗译出来,大略如上。寺山修司是个谜一般的天才导演、诗人、剧作家,数年前他的著作如《空气女的时间志》等在国内翻译出版,里面浸透了另类到酸楚、极致到痛感的美学。矶崎新先生引用这诗句,应当是感慨黑川先生持续保持的那种属于现代主义范畴的英雄主义情怀吧。黑川先生一向是积极入世,为了实现他的梦想尤其是城市规划的梦想,始终全力与权力周旋,晚年甚至参选过东京都知事。而矶崎新先生一直保持着革命者和艺术家的底蕴,这从他的事务所不叫Studio而叫Atelier就可见一斑,而且他长久以来习惯于像艺术家一样接近中午才开始上班,深夜灯火通明。从年轻时代起,他作为左翼就与东京的政客们论战不止,据胡倩女士说,他和每个人都吵过架,也从未指望在东京得到任何项目。

在上海期间,有次和事务所建筑师们一起喝酒,我问资深建筑师高桥,矶崎新先生最大的特点是什么,他想了想说,是“变”。没错,与多数我们耳熟的很多大师不同,矶崎新先生不选择在既有范畴内持续打磨,而是不断挑战着个人与技术的极限状态。他的精神底层也许是艺术家的“革新”与“不羁”,他在设计上的不妥协、在政治上的左翼倾向以及与日本建筑环境的某种违和感,可能都源于此。

建筑理论界经常指出其早期作品与“废墟”概念的关系,也常提到“空中城市”“海市计划”中强烈的乌托邦思想。在其提出“空中城市”的一九六二年,矶崎新先生发表了一篇短篇小说《城市破坏业株式会社》,讲一个职业杀手因为被现代城市(交通事故等)抢了生意,决定成立公司进行复仇,并且认为新陈代谢派的城市计划能加速现代城市的灭亡,所以和他是同伙……于是我们最終可以发现,废墟是乌托邦美学的基础,就像死亡是寺山电影美学的基础一样。而这些思想并非只来源于战争和原子弹爆炸,还可以追溯到这个火山岛国自古以来推崇的极致盛放与瞬间凋零的樱花之美。空中城市虽然只能停留在纸面上,但在不少建筑作品中出现的“黄金树”向天空延伸的意象,可以看作是它的某种缩影。

平心而论,不是他所有的作品我都能欣赏。总体来说,他还是属于那种宏大叙事的建筑师,在标志性的大型建筑、文化建筑上更能发挥优势。在偏于日常性比如居住建筑方面,和很多大师一样不免有点捉襟见肘。事实上,同时能做好住宅和美术馆的建筑大师为数不多。而能在小作品里把日常性与神圣性高度融合的日本建筑师,非筱原一男莫属。

矶崎新先生与其他日本建筑师还有个很大的不同,在于他有真正的国际化视野。亲身接触下来,会感到他身上的日本底蕴其实非常显著,他也著述讨论过什么是真正的“日本性”。但他从不愿自己身上贴上所谓日本标签,虽然后者更利于国外的商业营销。他时刻保持着对狭隘民族主义的警惕和真正的跨文化立场,而且在一次访谈中直言不讳地说“我就是喜欢中国”。这让他能在二十年前接受中方业主邀请,接受“日本侵华罪行馆”(位于四川大邑县安仁古镇)的设计委托。压力其实不是没有,当时我在日本读博,看到有个当红的评论家在文章里酸溜溜地写道:真是那样的话,也过于了不起了吧!

目睹矶崎新先生的这种站位,不免让人想到,如果用“家”这个最小单位作比方的话,和各种各样的家庭有过交流的人,与只听过自己家人说话的人相比,境界的差异会有多么大。

最后一次关注到矶崎新先生的言说,是他以九旬高龄,应邀站上同济大学的讲堂给师生做一系列课程讲座。他又谈到“间、时间、空间”这些词的东西方差异,谈到政治学、权力和建筑。这些问题,关于建筑的坚硬内核与脱不开的外延的这些问题,估计像那天画草图的时候一样,他没给出明确的答案,也没有停止过思索。

二○二二年十二月三十一日