十九世纪八十年代初,威尔第(Giuseppe Verdi,1813-1901)快要七十岁了,已是一个不再想谱写太多作品的年迈老人。在圣-阿加塔(Sant?Agata)的乡间别墅里颐养天年,毕竟非常之惬意,按村民的说法,每天凌晨四点,就会见到作曲家驾驶着他的马车,对这片土地加以“巡视”。

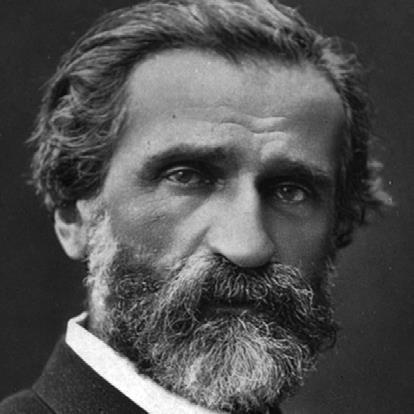

威尔第(Giuseppe Verdi,1813-1901)

威尔第(Giuseppe Verdi,1813-1901)圣-阿加塔位于乡村腹地,别墅周围栽满了茂密的树林和灌木—如今,这儿已经被改建成了“威尔第博物馆”,游人如织。我们想到,托尔斯泰在十九世纪六十年代之前所写出的两部小说(包括数易其稿的《战争与和平》)都是在一个名叫雅斯纳亚·波里亚纳的庄园里写出的,译作中文就是“明亮的林中空地”。

言归正传。一八八一年的一天,乐谱出版商乔万尼·里科尔蒂(Giovanni Ricordi)偕同指挥家法奇奥(Franco Faccio)来到威尔第的休养处,兴致勃勃地谈论起了可否将莎士比亚戏剧改作歌剧脚本的事。

这是一群对莎士比亚作品抱有相似热爱的志同道合者,大约也正是这一点,促成了歌剧《奥赛罗》的初稿。计划定下的六年后,工作完成,一八八七年,《奥赛罗》在米兰斯卡拉歌剧院首演。此时距作曲家上一部作品《阿伊达》的首演已过去整整十六年。它的呱呱坠地是乐迷期待已久的盛事。

对剧本的裁定,离不开与一位自由主义作曲家的合作—阿里戈·博伊托(Arrigo Boito)。威尔第谢绝访客后,只有博伊托的出入受其“恩准”。博伊托以往写的歌剧(主要作品有《梅菲斯托菲勒斯》等)质量都挺不错,但此时,任务已然不同:去改写出一部新的歌剧剧本。他的头一个设想是写出一个瓦格纳风格的脚本,但并不是很顺利。

博伊托与威尔第自然知道,如果毫不遵循莎士比亚戏剧原作的精神,很难为学究们与市场所认可;然而一定程度上,又无可避免地需要“重写莎士比亚”。歌剧的文本,不应再按英伦古典诗句的尺寸去组织,而应该成为弹性与变化(特别在对话部分)程度足能契合意大利音乐的开阖幅度与高戏剧性的东西, 所以改写工作远非想象得那么容易。

《奥赛罗》在威尔第的许多歌剧中,享有一种独特的地位 。

我们都知道,《麦克白》是威尔第取材自莎翁戏剧的第一部歌剧,也被认为是意大利歌剧中不乏魄力的杰作。假如说这是某条道路的起点,那么《奥赛罗》大概算是瓜熟蒂落的一站。在它们之间,横亘着整个十九世纪五十年代—威尔第的创作高峰时期,其间,他先后写出了《弄臣》《游吟诗人》《茶花女》以及《假面舞会》等作品,获得了巨大成功。但几乎是同时,威尔第开始在《西蒙·波卡内拉》(Simone Boccanegra)里尝试所谓的“一体化音乐戏剧”。

此外,它还是威尔第回归斯卡拉剧院之作。当我们翻看他的创作年表便会发现,威尔第一八四五年后再也没有在斯卡拉歌剧院发布过新作—他宁愿到那不勒斯、威尼斯、罗马,甚至伦敦、巴黎等城市发布新作。这也许是因为一八四五年他的早期作品《圣女贞德》在斯卡拉首演失败的缘故。

据说,他一度还想基于《李尔王》《暴风雨》或《哈姆雷特》谱写出更多新的歌剧,可惜未能遂愿。

那么与莎士比亚的原作相比,歌剧版《奥赛罗》存在着多少不同之处呢?

例如,肤色主题和由此产生的种族观点在文学文本中毕竟是相当显眼的存在;然而在戏剧原作中强调的主角肤色,在歌剧中却不是重要因子。对于威尔第和博伊托来说,这一主题仅被提及过几次就够了,与场景的张力相比,它是一个次要因素。其次,在歌剧中,既然演唱是核心,角色的讲话速度必然远远慢于舞台剧本,于是莎士比亚原文在威尔第和博伊托那儿被剔除了冗余,逾三千句对话直接被缩减为了八百句上下。

让我们细述下《奥赛罗》剧中数个让人印象深刻的段落和人物。

奥赛罗的身份和血统問题一直受读者关心。奥赛罗本是非洲的摩尔人,黑人,加入了威尼斯军,由于战功卓著,最后和威尼斯贵族千金结婚。我们知道,十五世纪的塞浦路斯岛是威尼斯共和国的领地,由意大利派遣的总督治理。贵族千金苔丝德摩娜的个性善良而顺从,在剧本中一次又一次蒙冤受屈,仍然不明就里地被诓骗;与善良女主人公对立的,是“变色恶魔”伊阿古—莎翁剧中十分经典的反派形象之一。另一条有趣的轶事是:托尔斯泰竟也曾批评过《奥赛罗》中伊阿古这个角色,说他缺乏协调一致的动机。我们可以慢慢观察,这一说法是否有道理。

全剧情节波折:伊阿古计谋的达成,首先利用了卡西欧喝醉后的迷糊与失误。(歌剧改编)剧本保留了这一点。舞台场景被安置在十五世纪末塞浦路斯的一个港口,另一边是城堡。第一幕就发生在塞浦路斯港口的城堡前,一开始没有传统意义上的序曲,有的是飓风的雷暴,塞族和威尼斯士兵集结,这单刀直入的开头也意味着歌剧韵味的独树一帜。与暴风雨一起抵达的是奥赛罗的航船,他将接任总司令的职务。翻腾的浓密乌云,汹涌的大海前站立着前总督蒙塔诺、威尼斯绅士罗德里戈、副官卡西欧和旗手伊阿古,他们带领着居民眺望海面。

被阴谋蒙蔽,被愤怒所吞没的奥赛罗(瑞士伯尔尼歌剧院《奥赛罗》剧照)

被阴谋蒙蔽,被愤怒所吞没的奥赛罗(瑞士伯尔尼歌剧院《奥赛罗》剧照)我们听见,奥赛罗的第一声“Esultate”(通常在第二音轨)中就迸发出了有力形象,合唱队的应和也是辉煌的:不过,伊阿古的阴谋在他与罗德里戈的闲聊中已经成型。

单单说第一幕中可以格外留意的段落。“喜悦的火焰”(fuoco di gioiai)感染力强烈,有木管、弦乐与合唱加入其中,此刻奥赛罗金色的声音就如同日出般陡然冲破了霭霭云层……也有足能表现英雄气概的第一幕“用剑吧”(Abbasso le spade);而“队长,在城墙上等你”(Capitano, vattende la fazione ai baluardi)和“罗德里戈,让我们喝吧”(Rodrigo, beviam)都像是带着宣叙内容的二重唱,一波波的乐队烘托效果是威尔第最为擅长的;在第一幕结尾处,“夜幕已深,死亡降临”(Gia nella notte venga la morte)是又一个令人陶醉的唱段,夫妇重温爱情所迸发出的二重唱,与最后一幕中的绝情、悲怆感似乎有所呼应,也有所不同。

第二幕发生在城堡底层,乐队音型转瞬之间不再明丽,而是酝酿着不祥。极具代表性的伊阿古的专属咏叹调—“我相信残忍的上帝”(Credo in Dio crudel)终于从云雾中露出端倪。

之所以需要重点介绍它,是因为它的旋律与和声不止是《奥赛罗》剧中亮点,即便放诸威尔第整个歌剧创作中,这段也是最独特的所在之一。该告白之所以听起来与传统的基督教里正统的“宣誓”(credo)大相径庭,是因为作曲家以几乎前所未有的激烈音乐手段(锯齿状的跳动发音)刻画着邪恶者,并为歌唱场面佐以稀疏的弦音和苍白的木管乐器。三音动机显得沉重而邪恶,这份“宣誓”的内容在它的每一次音量增加后,都宛如调色盘里几种尖锐的对比色冲突成了一片幽暗的“沼泽”。

笔者所听过的几个男中音版本间,较出名的有梅塔指挥的Orfeo版本,布鲁松(Renato Bruson)之歌唱,能够充分凸显人物个性中急躁不安与阴暗的侧面,这位意大利人如今已经八十高龄;在索尔蒂版张力十足的乐队(维也纳爱乐)齐奏烘托下,巴克雷尔(Gabriel Bacquier)的表现可以说极为强悍,在力度变化韧性与詹姆斯·莱文指挥的RCA版中的米尔内斯(Sherrill Milnes)难分伯仲。

早期《奥赛罗》歌剧剧照

早期《奥赛罗》歌剧剧照在历史录音间,法国男中音莫雷尔(Victor Maurel,1848-1923)演唱的第二幕的“在晚上”的确曾让笔者难忘,但他在其余几个重点咏叹调中的表现,笔者无缘听到。早期录音间,托斯卡尼尼指挥下的瓦尔登戈(Giuseppe Valdengo,1914-2007)(RCA红印)发音雄浑,可惜与德·莫纳科的那几版中让人遗憾的合唱团相似,有些浑浊与不清晰;另一较早的版本则是弗里茨·布施在一九四八年指挥的纽约大都会版本里的瓦伦(Leonard Warren),他比瓦尔登戈略小几岁,同样也很出色。

今天也可以通过搜索听到年轻的蒂托·戈比(Tito Gobbi) 对该角色独到的诠释方式,那可以说已经在无形间影响了此后的任何一位男中音歌唱家。他的这个“专属”段落中,锯齿状音调,尖锐的色泽对比,情绪浓度逐步递增的效果,一一铺展在我们面前。

在有些网站上,有一九六六年在那不勒斯的与一九五九年于东京NHK交响乐团(即与德·莫纳科同台联袂的那一次)的录像。两者的图像虽然同样糟糕,但戈比非凡的表情控制功力,仍可辨一二。就算不看视频,他所完成的伊阿古录音(由索尔蒂指挥柯文特花园乐队的Decca版)也不逊色,每一音域中都有着跌宕和精心选择的“停留点”,让听者凝神止息,说他展现出了开宗立派级别的艺术造诣,并不为太过。

剧情方面,苔丝德摩娜想要冷却额头,以减轻疼痛,全剧中重要的“剧情道具”—手帕,在这里出现了。伊阿古的妻子艾米莉亚捡起了它,并无恶意,但伊阿古蓄意抢走了它,以便日后使用。

值得注意,第二幕中“如果你昏了头”(Se incoscia)的四重唱是一个对演唱技巧十分苛刻的部分,不同声部悠悠然地交织为一体,像是周行于银河系的不同天体; 咏叹调“不要担心”(Non ti cruciar)有着别具一格的幽默花腔魅力。

第三幕发生在城堡大厅,展示了奥赛罗的“联盟”内部如何问题重重。不过,结尾处城外的百姓却在高声欢呼:“奥赛罗万岁!”两种声音对比之下,透出的寒意与悲情让人凛然。

第四幕发生于黎明时分,在苔丝德摩娜的卧室。她从第四幕开场的“它平静吗?”(Era piu calmo)就展现了她的绝望、哀伤,乐队伴奏中的管乐也显得那样悲戚。

《奥赛罗》里的许多咏叹调皆充满着直接的感染力度,不过威尔第乐迷们一直以来最爱谈论的,总是这首约六分钟时长的《柳树之歌》(La canzon del Salice)。女高音的声线悬浮于高音区上“行走”,上升滑音音阶须清澈透亮,婉转处细若游丝。此时,苔丝德摩娜的行为完全被丈夫误解,她又辩解徒劳,所以一面让女仆梳头发,一面唱出这阕模仿自英国民谣的动人咏叹调。这里,补充一句,罗西尼《奥赛罗》里的“坐在柳树下”(Assisa a pie dun salice)是著名的同题异作,而且时间较早,可是它在历史的长河中很快淡去,值得遗憾。

其次是長约五分钟的《圣母颂》(Ave Maria),如幻象的隐去,也如表盘上伤感指针的走动,女高音恐怕也得使出自己歌唱的看家本领。于是,第四幕间的这两首咏叹调形成了“连缀式”的排列,简直是让人神牵魂绕的、声乐爱好者的“盛宴”。

罗西尼和威尔第都曾以莎士比亚的名剧《奥赛罗》为蓝本创作了同名歌剧,但所依剧本不同。威尔第版于罗西尼之后七十年(1887)首演,盛名显然远远更高。如若没有误读,在罗西尼笔下,莎翁的悲剧作品(好像出自习惯笔法)有了些许诙谐色彩,他削弱了原作中的悲剧性,一个方法是让副官伊阿古变得不再那样狰狞狠毒。罗西尼甚至将《塞维利亚理发师》剧中人物巴西利欧的一首咏叹调旋律,原封不动搬了过来,令当时的观众戏称:“将一部悲剧生生演笑场了。”

正如同没有哪个贝多芬迷会满足于一版交响曲,歌剧爱好者不可能仅收藏一版《奥赛罗》。我们所熟悉的版本间,最能散发历史气息的早期版本,大概是弗朗切斯科·塔马尼奥(Francesco Tamagno,1850-1905)一八八三年演唱的版本。这位在职业生涯里演唱了四百余次奥赛罗的早期男高音,直到一九○三年才有录音被摘录到了名为“歌剧早期历史”系列唱片里。

一九○一年去世的威尔第,据说生前十分欣赏塔马尼奥声音中所蕴藉的无穷力量,但也曾抱怨塔玛尼奥的技巧掌握并不全面,例如在下半场,奥赛罗必须用被镂空般的绝望声音去拿下很长的段落,塔马尼奥却未能做到。

不可忽略,托斯卡尼尼一九四七年指挥NBC所留下的录音,比富特文格勒在一九五一年指挥维也纳爱乐还要早上四年,这一版本自有一种节节推进的气魄,其中,托斯卡尼尼所选用的男中音瓦尔登科饰演伊阿古,在高音区唱得优秀,由智利男高音魏奈(Ramón Vinay)所演唱的奥赛罗,悲怆力度之强,罕有匹敌。魏奈是一位如此伟大的艺术家,他与托斯卡尼尼在第三幕处的“神啊,你不能羞辱我”(Dio, mi potevi)中都处在最佳状态,犹如沉入了真正的大洋底部。

不过美中不足的也许是:尽管Orfeo尽了最大努力来作了声音处理,但第一幕的音质格外粗糙;富特文格勒版中选用了舍弗勒(Paul Sch?ffler)作为伊阿古的饰演者,也不是太出彩;只有在乐队部分最令人信服,富特文格勒所投下的缓慢而广阔的阴影;他的确知道什么时候收紧,什么时候放松,换言之,与他诠释瓦格纳歌剧时所营造的宽松而神秘有些“不由自主”的相似。对了,《奥赛罗》似乎也是富特文格勒毕生唯一愿意去录制的意大利歌剧(莫扎特的《唐璜》可以算半部)。

稍后几年由萨拉芬所指挥的版本(RCA,1960年录音),歌手阵容(男高音乔恩·维克斯,男中音蒂托·戈比)比前几个推荐版本平白无味些;而戏剧性的塑造、乐队的流畅感,只能说刚刚好不错。

笔者想把最多的笔墨留给德·莫纳科(Mario del Monaco)。频繁演唱这部歌剧的那几年里,德·莫纳科的状态处于鼎盛期,嗓音与肢体表演都相当出色。唯一的问题可能在于他所参与的《奥赛罗》优良录音选项过多,以至于一时难以裁选。

部分德·莫纳科的乐迷大概会认为,一九六三年卡拉扬指挥维也纳爱乐的版本是最佳选项,并笑称这是“最德国的指挥遇见最意大利的作曲家”。德·莫纳科“如小号般狂啸”,简直与“卡拉扬标准状态”的弦乐雄辩度能并驾齐着的状态,足以让人叹为观止。当然,更合理的缘由在于,其时这位“黄金小号”的搭档是女高音苔巴尔迪(Renata Tebaldi)与男中音歌唱家普罗提(Aldo Protti)。

最早时,苔巴尔迪、普罗提与德·莫纳科三人在艾尔德(Alberto Erede)指挥圣西西利亚的罗马学院乐团(Rome Accademia Santa Cecilia)的版本中有过联袂(该录音以数量较少的黑胶发行);而卡拉扬版本中,德·莫纳科年岁已大,嗓音仍刚健有力,苔巴尔迪还在她的歌唱黄金年龄(41岁,比之艾尔德版又过去六年)。行家曾诟病说《柳树之歌》或《圣母颂》这两个重要段落也许天生不适合苔巴尔迪,单独挑选莱文或索尔蒂版里的女高音(分别为雷娜塔·斯科托[Renata Scotto]与卡纳娃[Kiri Te Kanawa])无疑好些,暂且不论。

在个性上也好,在艺术表现力上也罢,奥赛罗这个出自莎翁戏剧的经典人物进入了威尔第的歌剧后,依旧可算是个力拔山兮气盖世般的“超凡”角色,我们思忖,大概需要瓦格纳式男高音的音域与舞台驾驭能力方才可胜任。

德·莫纳科的俊美扮相

德·莫纳科的俊美扮相然而,与项羽之悲相似却又不同,第三幕, 还不知道一切是来自伊阿古的筹划的奥赛罗在“神啊,你不可羞辱我”(Dio, mi potevi)中所表现的郁结着的浓重怨恨,方才到了对男高音最大考验的关口。德·莫纳科在痛苦的独白里,完美地给出了一位被伊阿古“设套”的悲情英雄角色的内心空虚,换言之,这种空虚感有多大,可能也就代表了这部剧的戏剧酝酿是多么的居高临下。

再去读第四幕英雄临终时所吐出的台词:“即使,紧握着这把剑也不用恐惧,因为我追寻的荣耀之路已绝……”实际上副官罗德里戈在断气前才告知了他一切,若无他,奥赛罗依然是不明就里!在德·莫纳科与苔巴尔迪“今晚你祈祷了吗”(Diceste questa Sera Le Vostre Preci)的对唱中,好像你都可以“瞧见”二人不断被拉近的步履与间距。

卡拉扬率领柏林爱乐另有一个高完成度的版本(唱片在EMI,录像则是在DG),用上了柏林德国歌剧院的稳固阵容,星光有限但质量不可小觑—男高音是萨拉芬版里的维克斯,在这个一九七三年的录音里,他有着经过深思熟虑的人物塑造,亮点则在于饰演苔丝德摩娜的意大利戲剧女高音弗莱尼(Mirella Freni),此外,饰演伊阿古的格罗索普(Peter Glossop)唱出了“令人信服”的恶毒。对了,当时还很年轻的比利时男中音范·达姆(Jose van Dam)在这一版本中只是扮演一个小配角,无人想到他未来将成为明星 。

录像方面,一九五九年东京与NHK交响乐团合作的录像是德·莫纳科平生的第二次访日演出,由艾雷德(Alberto Erede)执棒,也是德·莫纳科(时值45岁)与戈比二人最好的搭档记录,被誉为“一座两个最高水准男声相交织的纪念碑”。虽然年代久远,在几个录像备选项中它还算得上不错(感谢日本的声音工程师,为听众呈现了一份现场立体声录音!不过该版本中所嵌入的日语字幕无法删除)。

戈比饰演的伊阿古

戈比饰演的伊阿古该版本的演员大名单如下:男高音德·莫纳科饰演主角;苔丝德摩娜由图齐(Gabriella Tucci)饰演,图齐在这里听起来很像苔巴尔迪,但录音音质更好是一项优势;伊阿古由戈比(Tito Gobbi)饰演;艾米莉亚的扮演者是安娜·蒂·斯塔西奥(Anna Di Stasio);其余的人物都不是太重量级,如马里亚诺·卡鲁索(Mariano Caruso)就比较弱些。

不过,该录像缺少奥赛罗“现在和永远的告别”(Ora e per semper addio)这一唱段,播放时观看者仅仅会看到一系列德·莫纳科的旧剧照。

第二个值得推荐的黑白录像由萨拉芬(Tullio Serafin)指挥米兰RAI乐团和合唱团,由意大利广播公司(RAI)在一九五八年拍摄,扮演奥赛罗还是德·莫纳科,但其余阵容搭配不同,卡佩奇(Renato Capecchi)扮演伊阿古,卡特里(Rosanna Carteri)扮演苔丝德摩娜,比萨拉芬指挥,维克斯饰演奥赛罗的音频更值得推荐。

对这些早期的黑白电视录像,人们实际上所期望的并不能太多:布景通常是昏暗的,舞台的展现也经常只是一块模糊的区域(但也有人认为灯光不佳反而能激发想象力),口型同步方面,往往得有足够好的音频部分(单独录制一份),方能够还原出较完善的歌唱及舞台面貌。单声道录制得好,有时也丝毫无碍艺术表现。不过,若无德·莫纳科、图奇和戈比三人传奇而完美的参与,确实无法想象,在高质量立体声录音层出不穷的今天,还有多少人会愿意重新顾及这份美妙的历史价值。

时过境迁,多明戈对这部歌剧的贡献,慢慢地有后来居上的意味了,假如说“黄金小号”德·莫纳科是战后时代最著名的“奥赛罗形象”,那么多明戈就给我们贡献了一个极负盛名的“当代奥赛罗”,甚至还有人说,若无多明戈杰出的出演,《奥赛罗》的视频版本便永远得不到重视(某种意义上,这需要感谢他与彩色录像技术的融洽)。

在二十世纪后期能完全符合奥赛罗角色“设定”规格,并具备不同寻常品位的男高音歌唱家实在不好找。一九四七年六月,杰出的男高音歌唱家吉利(Renato Gigli)在伦敦有一个录音(由费尔南多·普雷维塔利[Fernando Previtali]指挥),甚至现在网上还有一个他的录像,表现得开阖宏伟,让人惊叹;之前所提到的乔恩·维克斯虽是一位优秀候选,却没有这几位那般理想。

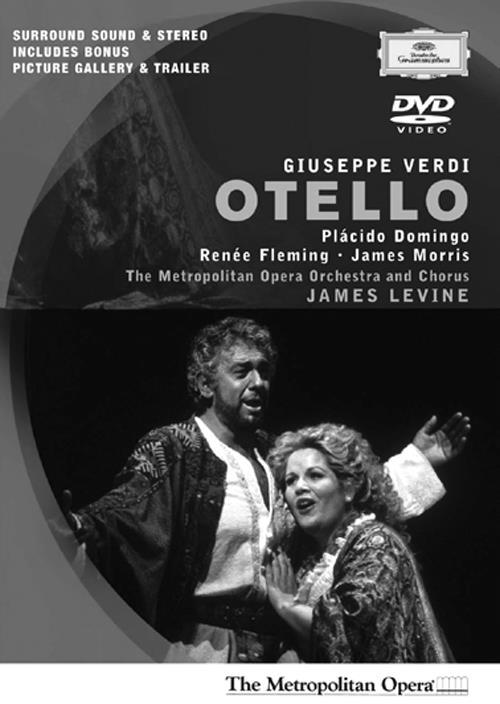

多明戈演唱的《奥赛罗》录像

多明戈演唱的《奥赛罗》录像多明戈先后录下的两版间,莱文指挥大都会歌剧院(RCA,1978,年出品)的版本較早,而马泽尔的版本则晚了七年。此时多明戈的声音变得醇厚、成熟而光芒内敛。不足之处在于剧中的第四幕《柳树之歌》被删除—可能是为了顾及剧情的紧凑。马泽尔所指挥的版本中,意大利名导演泽费莱里(Franco Zeffirelli)起到了关键作用。这位于二○一九年刚刚辞世的舞台老前辈,可谓是多明戈事业上的黄金搭档,在《茶花女》的录像过程中他也提供了不小的助益。然而评论家乔·麦克莱伦认为,就个人而言,他理解泽费莱里对《奥赛罗》的导演思路,然而更接近作曲家原始想法的应该是卡拉扬版,或是索尔蒂在一九九二年与多明戈、卡纳娃合作的那次。

笔者觉得,两百余年间《奥赛罗》一剧从不“落幕”的辉煌,某种层面上也是现代意大利歌剧切实进步的体现。如果说罗西尼所写的是轻量级的另一种《奥赛罗》,那么就威尔第的作品效果而言,以主导动机来加强场景渲染力的做法,似有瓦格纳的影子。

但我们不可忘记,相比布鲁克纳,威尔第可没有“瓦格纳崇拜”,作为坚定的文化民族主义者,他甚至从主观上否定过同时代巨擘瓦格纳对自己的影响。威尔第事业成熟期里正有大歌剧院的乐队配置可供驾驭,方便他去作出实验与革新,从而撰写出艺术质量最圆熟,戏剧性与冲击力在同类歌剧中最强烈的佳作。

威尔第是为歌剧贡献了一生的作曲家,所完成的前二十四部作品间,有《阿伊达》作为“间歇站”,一八七四年完成《安魂弥撒曲》后,《奥赛罗》可算是他投入最大心力的作品,这第二十五部作品的“拓荒”是多层次的。例如,我们发觉,除了“高亮度”插画般的《柳树之歌》与《圣母颂》之外,剧中所有的咏叹调基本都不可单独取出去理解;再看各幕的时间分配亦大致相同,结构上它们无比紧密,间不容发;整部歌剧在紧凑管弦乐的配合下呈现一种言简意赅的倾诉内涵,剧中的音乐和戏剧与人物心理如滔滔江水般向下流泻,一旦启动便永无止境……

这种“配置”相比于《阿伊达》能够更直接深刻地去刻画着人性。继而,在最后一站《法斯塔夫》里,他试着将现实和幻想融合,“锻造”出理想化的楷模。这个剧本先取材自莎士比亚《亨利四世》的第一、第二部里的情节,再以《温莎的风流娘儿们》作为基本素材,于是等于综合了好几部莎翁剧作的吉光片羽,用今天的话来说,是标准的“融合派”。

《奥赛罗》的版画

《奥赛罗》的版画若这么观察,威尔第的确了不起。

一般的声乐爱好者,总被《奥赛罗》中那些唱段的宣泄性特征吸引,例如在城堡的大厅里的会面,或者码头边休息和喝酒打趣的场景(第一幕的港口场面最具特色,喧闹而欢快,近似于比才《卡门》中一些露天的场面)。正如斯特拉文斯基曾开玩笑说,如将威尔第所有最好的咏叹调都集中在一个两小时的演出内,效果一定大好。

不过,宏观结构却总被忽视。综合地看,歌剧中间两幕都被剧作家安放在室内环境,也主要是围绕着阴谋酿造与人情纠结而展开。所以,我们可以品读的是,这一让场景从外部慢慢聚拢到一个中心点上而后再度有力发散开的结构,匠心可观。

《法斯塔夫》一八九三年首演于米兰,与《奥赛罗》,乃至之前首演于开罗的、场面豪华的《阿依达》间,差异可谓巨大(《法斯塔夫》同樣也用了博依托的剧本)。首先,《阿伊达》的歌剧样式,在后两部里好像几乎被威尔第坚决地舍弃掉了。其次,仍当注意到一些歌唱属性的比对。《奥赛罗》 剧中出现了不少高质量的男声重唱段落(在奥赛罗与他人之间),以及在男中音方面所倾注的笔墨,不过,体现角色个性的关键段毕竟以独唱为主; 《法斯塔夫》里多以合唱、小组唱为关键单元,进行时,以一个角色为牵引主导。这部歌剧的旋律性,确是通过重唱才得以绘声绘色的。

写出《奥赛罗》时,莎士比亚才四十岁,威尔第在创作《奥赛罗》时,莎翁那横亘于时空的沉甸甸笔端,他应是了解的。 好在此时,经过之前多部作品的历练,威尔第在喜剧中使用的技法实在不可谓不强悍:赋格段中体现出了无穷无尽的生动趣味,当一群人怀揣着冲突站在一起时,我们所见到的并非是无规则的“胡闹”,而是令人兴奋的人物“群雕片断”!那是含着作曲家自身“脉冲”的东西。

从本质上讲,如果莎翁的文字原作已然穷尽了一部剧全部的本真意义,那么我们为何仍在聆听其他人所改写的东西呢?

从更深层面上,大艺术家们对歌剧本质意义的思考多少存在共性。譬如,情节与音乐的流动是否可以不再受到人为划分(宣叙调和咏叹调)的干扰,以及,决定歌剧结构的可以是各场景间戏剧性的核心单元吗?再者,以数字划分的“一、二、三、四”幕数一定就必要吗?

《法斯塔夫》里观众可以毫不费力地领会到悲凉色彩的“在场”:身份鲜明的角色(公民、群众、精灵、仙女、女巫、幽灵和魔鬼)、近乎空荡的舞台(洗衣筐和一扇屏风)之外,是一位联结所有角色的主人公法斯塔夫。到了艺术攀登高坡的尽头,他的人物唱得愉快、谐谑而洒脱,这到底是对莎翁表示敬佩,还是重又羡慕起了罗西尼式的不羁才情?

将莎翁之所思所想凝缩成巅峰级的歌唱“蓝本”,已有太多人尝试过,威尔第只是其中一员,对重叠性符号的筛选还是对神圣感的掩护,到底何者居于上风,已很难辨别,但戏剧之于歌剧的这层关系里,毕竟存有一种奇妙的犹疑。

《奥赛罗》歌剧的第一幕,对应着莎翁剧作第二幕的第一场,即十五世纪的塞浦路斯港口风雨大作的那一刻,在莎翁原文中是:“天风和海水的猛烈的激战,使我们彼此失散。可是听!有船来了。”不过,我却好像隐约听到了威尔第在《法斯塔夫》里萌生出的自嘲:“这世界呀,多像是一场闹剧!”