法治西洋始,巧心授受知。

轮行随刻转,表指按分移。

绛帻休催晓,金钟预报时。

清晨勤政务,数问奏章迟。

—《咏自鸣钟》,康熙四十四年

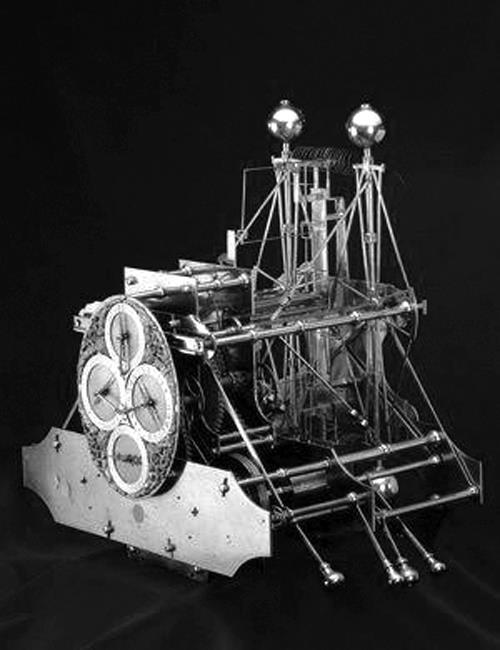

明清之际,西洋钟表通过传教士逐渐流入中国宫廷。现存最早的自鸣钟是利玛窦于万历二十九年(1601)向明神宗进献的。到了清代,康熙皇帝在幼年就看到父亲顺治帝时常携带一块怀表,以拟定每日行程,当他自己管理繁杂的朝廷事务时,自然也开始使用。在内务府采买的洋货里,有些表盘的阿拉伯数字外还标有一圈天干地支的汉字,显然是为远东顾客设计的。尤为受欢迎的是那些能够自鸣报时的座钟。贵族们虽然不需要“闻鸡起舞”,但亭台楼阁中时不时传来清脆的鸣响,也为水流风动之声平添几分新颖雅趣。自康熙朝始,亲王阿哥们几乎每家府上都已有七八台自鸣钟。

到了十八世纪下半叶,自鸣钟明显向着陈设品发展。不仅集珐琅彩、铜镀金、珠宝镶嵌等工艺于一身,还有许多中国花鸟绘画等元素装饰于整体结构,使得计时反倒成了次要的功能。这或许该归功于康熙与路易十四通过传教士“暗通款曲”,两位彼此欣赏的帝王客观上促进了中法艺术元素在工艺上的融合,也推动了欧洲钟表制造在“奇技淫巧”方面的登峰造极。瑞士钟表名匠贾奎特·道兹(Jaquet Droz)有将近三分之二的订单来自清廷,乾隆还亲自为这一西洋老字号取了汉名“雅克德罗”,沿用至今。英国的珠宝商詹姆斯·考克斯(James Cox)也很快把目标对准了远东,他雇用许多工匠和艺术家为其设计令人瞠目结舌的作品。这些“中式洛可可”的繁复、精巧与略显俗丽之美,至今都影响着后世的风格与品位,也形成了旧中国贵族在西方人心目中长久以来的某种印象。例如安徒生就曾写下过童话《夜莺》,刻画一位中国皇帝对机械雀鸣钟的痴迷。

铜镀金转花自鸣过枝雀笼钟,伦敦James Cox生产,故宫博物院藏

铜镀金转花自鸣过枝雀笼钟,伦敦James Cox生产,故宫博物院藏然而,自鸣钟以及那些附着其内的活动机械(automaton)并非完全陌生的舶来品。古中国的工匠故事里时不时有所记载,东汉的计里乘车、唐代的擒纵器、宋代的上浑仪、元代的水力驱动轮等,都能在现代发明中见到与之相类似的雏形。只是那些在历史中反复失落又不断再现的创想,像一些幽灵点缀着斑驳的古籍,多数只剩下观念和传说。而西洋小国众多,通航而重利,从古希腊、拜占庭、中世纪直至文艺复兴,此起彼伏地累積和更新着各类实用的匠艺。中世纪工匠做出了真正的自鸣钟,并逐渐取代了教堂敲钟人。此后,传教士们便勤勉地把“尊上帝旨意”发明的技术向四海传播,许多人为此愿意在异国他乡奉献终生。

所幸康熙并不拂传教士之好意,他几乎在每一个新技术领域都亲力亲为,率先做大臣们的楷模。不仅勤学天文地理,了解计算圆锥体的公式,掌握测量河道流速的方法,还特意派人把从东到西、从南到北的国境勘测出来,绘制出清代的中国地图,并亲自监修其经纬度。传教士白晋曾向路易十四反馈,康熙还尤其喜爱音乐,能够很快地掌握各类西洋乐器演奏的方法,并且还让太监们研究和仿制这些乐器。他一生所搜集的西洋乐器竟可以凑出一支完整的交响乐队来,光是风琴就有十几架。

在康熙留下的许多谕旨中,他常常十分自豪于自己能对西洋新知融会贯通,但也不忘刻意强调洋人的科学原理其实与周易类似,只不过在计算上“更为精进些”。他多次对欧洲当时的文化礼仪与宗教思想表现出不屑。他骨子里仍像所有的中国皇帝一样独尊儒术,无论多欣赏西学,都强烈地意识到一切应以维护皇权为基本纲领。

然而,与对待传教士的“拿来主义”相比,康熙对待汉文化的心态则显得颇为复杂。他曾请孔子的六十四世孙孔尚任带他游览孔祠,并将其收为国子监大学士,可数年后又因为有人提出《桃花扇》影射某种反清复明的思想而将孔尚任罢官。同一时期的洪昇也有类似的遭遇。他一生白衣,因《长生殿》之才被皇帝破格录取为大学士,后又仅仅因为某次上演与皇后的忌日冲撞而被人弹劾,终身不被允许入仕。民间有“可怜一曲长生殿,断送功名到白头”之慨。除了“南洪北孔”之外,康熙对于那些擅自整理编纂明史的没落文人也毫不心慈手软,其文字狱的杀伐果决比起顺治时期有过之而无不及。

同时,他又重用一位能在满汉之间游刃有余的汉人包衣,即江宁织造曹寅。他请曹寅亲自监督刊刻《全唐诗》,并且任由曹寅与许多汉文人自由来往。据说曹寅曾于康熙两次南巡之间,在自家设宴上演《长生殿》,并请来落魄已久的洪昇上座观赏。这件事并未受到康熙怪罪。在公职之外,他还为康熙采买大量洋货,在其后人所写的《红楼梦》中出现如此名目繁多的稀罕器物,正是其家族蒙受皇宠而煊赫一时的证明。然而,康熙也正是从曹寅开始尝试“密奏”这种形式,要其私底下事无巨细地汇报南方的各种情况。这一迫使官员之间互相检举揭发的制度在乾隆时期达到了顶峰,极大地加深了文字狱的酷烈程度,越发限制了汉官的发展。

因此,颇为耐人寻味的情形出现了。当传教士徐日升教康熙弹奏大键琴,引介西洋当时流行的音律时,那不见天日的紫禁城库房里,正锁着明神宗世子朱载堉集毕生之心血的遗作《乐律全书》,其中就有关于十二等程律的详细研究。以康熙所受的教育,他不会不重视这套律学成果。实际上康熙确实看过朱氏的研究,却十分不屑,甚至在其亲自监修的《律吕正义》中大加批判了这一套律制。有学者认为,主要原因是康熙忌讳朱氏的明皇室身份,因而不顾其研究的先进性,加以肆意的歪曲诋毁。根据民国学者刘半农在《十二平均律的发明者朱载堉》中所记录的,康熙对朱氏的研究确实在具体计算方面出现了很大的错误,从而根本无法解决“黄钟经过十二次转调回到清黄钟”的旋宫问题。这样一来,清帝要把明朝世子的乐律学定位为“歪理邪说”就有了凭据。然而微妙的是,朱氏的《乐律全书》并未被列为禁书从而斩尽杀绝,还被完整保存了下来,在精英阶层内得以传播。刘半农指出,徐日升等人在宫内就听说过“中国人发明了十二等程律”的说法,清初文人朱彝尊也了解这套律学,只不过仍主张旧律;乾隆时期的音律学家江永在自己的《律吕阐微》里还大加赞扬了朱氏的理论。可见,他的学说之所以未得到继承和发展,还有其他的原因。

出于对儒家文化的全面吸取,清朝帝王们其实十分重视礼乐。然而,尽管沿袭了明朝专司祭礼的太常寺,但因中国礼乐自古有“不袭旧制”的传统,每一次改朝换代都需另觅新声。所以,康熙宁可求助于研究西洋音律以求新法,也决不愿意恢复明朝礼乐。另外,过去许多学者认为中国雅乐自古缺乏和声概念,也影响其灵活适用,然而,一九七八年曾侯乙墓编钟的出土,证明中國自周朝以来就具有十二个音位的概念,且从形制上看,这套编钟的每一只敲击不同位置,都可发出双音或三音并彼此和谐,说明当时已经有把音按照不同色彩性和属性分组的做法,与西方和声音乐中的功能概念有些形似。古中国之所以没有发展出和声音乐,也许与李约瑟之谜的答案颇为近似:宇宙哲学观、统治需要、地理环境的制约等,所谓东西方文明的本质差异所在。在这样的差异下,类似的情况屡见不鲜。就像中国有擒纵器,却没有发明钟表;有火药,却制造不出红夷大炮。

曾侯乙墓编钟(局部),湖北省博物馆藏

曾侯乙墓编钟(局部),湖北省博物馆藏音乐上也是一样的。尽管早已有了相对成熟的乐律系统,但缺乏合适的条件加以实践和发展,终泯然于时代更迭。其中至少有两个因素可作探讨。其一,农耕时代长期依赖手工铸造乐器,对于编钟这样的大型设施,是极不方便迭代更新的。每口钟的口径、长度、体积、厚度、材质,都会对振动频率有所影响,如果没有完备的声学物理知识和成熟的铸造工艺,即使在今天也极为困难。刘半农曾携几位研究者去天坛勘测一套制于康熙五十四年(1715)的编钟,以及一套由玉制和石制杂配出来的磬。专家们发现它们不仅音名不齐全,声学数据也是杂乱无章的。与出现在战国时期的曾侯乙编钟相比,这样的铸造水平明显是下降的,可见相关工艺并未得到传承。其二,儒家文化系统并不鼓励音乐的无差别传播。音乐在中国长期为封建特权阶层所享有,如“钟鸣鼎食”之家,形容的是极少数人。自周礼以来,音乐的首要功能并非表达情感或娱乐消遣,而是昭示一种严肃的社会制度,所谓“礼崩乐坏”,表达的即是贵族统治者们对于社会失序的喟叹。这自然迥异于古希腊人将音乐视作感官愉悦,以人为万物尺度的文化背景,也迥异于中世纪宗教需要借助音乐来传播思想的做法。因此,从今天的角度来看,朱载堉的等程律之所以受到冷落,不完全是因为政治压迫,实际上也确实是其理论难于运用所致。而且,他用二开十二次方的算法取代古已有之的三分损益法,对保守的儒家文化无疑也是一种激进的颠覆,无怪乎会被视作异端。

相比之下,西洋传教士则一直在用实践之产物说服中国皇帝。他们远道而来,能得以突破语言和文化的壁垒,受到明清两代皇帝的重用,离不开那些“眼见为实”的科学成果。而彼时的欧洲正处于一个剧烈变革的时代,宗教统治与科学理性进行着酷烈的斗争,整个社会正张开无数创新的缝隙。得益于普及的印刷术、频繁的航海贸易和资产阶级贵族大量的娱乐需求,键盘乐器逐渐从巨大的教堂管风琴浓缩为小巧精致的室内乐器,这能够进一步传播推广新的律学。利玛窦曾携带一台小型的击弦古钢琴来紫禁城,说明十七世纪时键盘乐器在欧洲已经发展得颇为成熟了(现存最早的对应十二音的键盘乐器可追溯到十四世纪)。在维米尔的油画中,也经常能看到使用这种可置于桌面演奏的小键盘乐器。除此之外,羽管键琴也是欧洲的重要键盘乐器。安特卫普(今比利时北部)作为中世纪以来重要的港口都市,是羽管键琴的重要产地之一。当地的卢克斯(Ruckers)家族世代以制作羽管键琴为生,在琴身上印有玫瑰花图案的族徽,以显示其与罗马教廷的渊源。这些早期的键盘乐器在制造原理上与钢琴不同,但它们用一组机械部件去触发一整排琴弦的思路,确实使得现代钢琴得以继承和发展。先进的工艺加上豪华的装饰,使得当时一台高级羽管键琴的售价相当于一张鲁本斯油画,而善于经商的弗兰芒人将这样的工艺乐器加以传播,愈加推进了新律制的完善和统一。

Johannes Ruckers制作的双排键羽管键琴,1612年制于安特卫普,法国音乐博物馆藏

Johannes Ruckers制作的双排键羽管键琴,1612年制于安特卫普,法国音乐博物馆藏一五八四年曾发生过两件互为镜像的事。明朝朱载堉写下《律学新说》,阐释其等程律,将一胁(一个八度)均等地分为十二份;而意大利作曲家伽利莱(Vencinzo Galilei)用鲁特琴写下了一套曲子,分别对应大小十二个调。朱载堉的数学研究固然更先进和详尽,但伽利莱已将十二音律的概念应用于作品,且有和声功能之分,更合乎音乐之需要。不过,真正大相径庭的是这两者背后的理念和所引起的效果。伽利莱是后来改变西方科学史的天文学家伽利略的父亲,他研究乐器,也颇擅数理,并且非常重视在自然现象中求实证的思想。他经常教导儿子要从抽象和纯粹的数学问题中脱离出来,关注这些理论在实际事务上的应用。伽利莱为了解决不协和音程的问题,深入研究了琴弦振动频率所产生的物理现象,伽利略则受此启发,在这基础上设计了一种钟摆计时器。尽管从未得到完善,但后来其他科学家拿过了接力棒,其中就有荷兰天文学家惠更斯(Christiann Huygens)。他发明了迄今最为精确的钟摆。惠更斯在一六六六年被路易十四邀请加入法兰西皇家科学院,在巴黎天文台进行了天文观测。观测成果很有可能曾被传教士带回清廷,影响古观象台的营建。当时爱新觉罗·玄烨刚好十二岁,离他八岁登基已过去了四年,正是好学的时候。而世界格局的巨大变化,至此也才拉开序幕。

伽利莱在音律上的研究不仅在科学界发挥作用,在听觉审美中也被音乐大师进一步完善。一七二二年,巴赫写下了一套受伽利莱观念影响的作品,并命名为Well-tempered Clavier,即“完美调律的键盘”,也即中文讹译的“平均律钢琴曲集”。这套曲子充分使用键盘乐器方便转调的特点,把十二个大小调以和声功能彻底完善化,并对完全均等的十二平均音程做了一些细微的调整,以更适应人耳的听觉,从而得到在艺术上更加完美的律制。因此也有学者将之称为“完美律”,以区别于一般概念上的平均律。其精确的对位、复杂的声部,横向和纵向线条严谨地互相咬合,还大胆地突破了宗教音乐上的一些和声禁忌,极富感染力,体现出真正的文艺复兴精神。然而,仿佛冥冥中的注定,正是在西方音乐中的“旧约”完成的这一年,康熙王朝结束了。

东西方在一个孕育着无数可能的时代最终戏剧化地走向了截然相反的道路。惠更斯发现他的钟难以在颠簸的海面上保持平稳,于是又用两个弹簧推动的摆轮代替了钟摆,这便成为航海钟的雏形。惠更斯曾找伽利略探讨,无奈其没多久便去世了。彼时大西洋诸国正在争夺海上霸主的地位,英、法、西、荷诸国都在高额悬赏能解决这一世界难题的人,牛顿还曾担任竞赛组委会顾问。几经曲折,希望终于落在英国一位名不见经传且自学成才的钟表匠约翰·哈里森(John Harrison)身上。他发现能让钟保持平稳的那根颤动的弹簧不是越长越好,而是越短越好。因此他开创性地把航海钟缩小尺寸,并且愈加精细化。哈里森耗尽一生,经过四次迭代,终于在一七六二年完成了举世闻名的航海钟。

航海钟确定了一套崭新的海洋坐标系,使得英国最终在国际竞争中胜出,并迅速开展海上殖民扩张。一七九三年,英国派遣正式的外交使团,抵达地球上离他们最远的中国,以为乾隆祝贺八十寿辰之名欲行通商之实。不料这是一次颇为不愉快的外交事件。首先,习惯了万国来朝的清廷数次与马戛尔尼发生礼仪上的摩擦。在马戛尔尼带来的“寿礼”中,如钟表、毯毡、天文仪器等让乾隆觉得司空见惯,颇为不屑。而且论外观,这些东西比不上祖上留下来的精美,论技术,当时京城里的钟表匠已经学会了仿制自鸣钟和活动机械,无甚稀奇。但对于那些真正有价值的礼物,如纺织机、蒸汽机、军舰模型,甚至当时先进的手铳等工业革命新产品,乾隆則远不如康熙那样好学和识货。再加上马戛尔尼带来的一些免除关税以及割地的提议,终于踩到了乾隆的底线,认为其来者不善,遂将英人打发遣返。不过乾隆对洋人这首次外交的排斥确实有其根据。当时的英国已经获得了孟加拉邦的统治权,殖民版图已然要向中国蔓延了。于是乾隆不仅提高了关税,还加紧了海岸线封锁。只是再严防死守,还是为鸦片走私留了缺口,成为半个世纪后全面崩溃的隐患。

科学的实用性质,往往让求真与战争成为利剑的双刃,只接住一边,必然被另一边所伤。从伽利莱到惠更斯再到哈里森,欧洲科学家们前赴后继地掌握了乐律、天文和重力背后所共享的一系列新知,统一了大航海时代所需的基础度量衡。尽管康熙的青年时代正好赶上西方科学革命的曙光,他勤思好学、注重实干的性格与这样的时代风气不无关系。但纵观清史,从清圣祖一直到洋务运动,统治者对西洋科学始终只采取为我所用的态度,却忽略那些技术背后的思想根由和社会变革,最终使中国被迫“一级一级走入没有光的所在”。

第四代哈里森航海钟,英国皇家海洋博物馆藏

第四代哈里森航海钟,英国皇家海洋博物馆藏晚清时,西方殖民潮如海啸般一次次撞开古老的国门,冲突达到了水火难容的地步。太平天国运动趁乱席卷了京津、苏杭等经济重地后,旧贵族和富商们涌入上海租界,与洋人买办、衙门官僚、民族革命者们一起被卷入了这段波澜壮阔的历史。流亡的孙中山曾于一八九六年赴伦敦,在曾举办万国博览会的水晶宫(Crystal Palace)里看到了一台规模恢宏的管风琴,共有四千三百八十四条风管,造价六千英镑。他在日记中写到自己看得流连忘返,回到寓所便忧思起国事来,食不知味。那时的英国已是帝国主义头牌,本初子午线设在了伦敦东部,世界的经度从格林尼治开始。在新文明对旧文明的摧枯拉朽下,中国人惘惘不知何所从,风琴听起来也一如鸣泣。

虽然中国近代史的整个过程伴随着野蛮、悲怆与屈辱,但也酝酿着一线生机。上海在时代推动下成为孕育民族工业的火种之地。华洋杂处,市场竞争必然激烈,江浙移民们身上勤谨重商的务实精神有了极大的用武之地。淮海路上的亨达利洋行起初由同治年间的法国人创立,一开始只是销售进口洋货,后来被宁波籍的钟表名匠孙廷源、孙梅堂父子接盘。孙梅堂是圣约翰大学的高材生,曾与父亲一起建立美利华钟表行,募集重金招募能工巧匠,做出第一批推向市场的国产钟表。父子俩还曾一起推出本土制造的一百英寸大钟,于一九一五年获得巴拿马万国博览会金奖,从而让亨达利成为当时远东第一大钟表公司。这家店至今还在南京路(旧称大马路)上营业。当时的大马路是清末长衫和上流社会经常坐马车光顾的商圈,而亨达利的制造水平,也许能从文学作品中看出端倪:

上海江海关大楼今貌?

上海江海关大楼今貌?仲英与雪香、小妹姐踅进洋行门口,一眼望去,但觉陆离光怪,目眩神惊。……那洋行内伙计们将出许多玩意儿,拨动机关,任人鉴赏。有各色假鸟,能鼓翼而鸣的;有各色假兽,能按节而舞的;还有四五个列坐的铜铸洋人,能吹喇叭,能弹琵琶,能撞击金石革木诸响器,合成一套大曲的;其余会行会动的舟车狗马,不可以更仆数。……雪香见一只时辰表,嵌在手镯之上,也中意了要买。(《海上花列传》,光绪二十年[1894])

如今矗立于上海外滩的江海关大楼,自清末起就是负责进出口税务的衙门。这块地皮上的建筑先后经历过四次重建。最后一次是民国十四年(1925),由政府拨款四百三十万两白银,委托英国在远东投资的大型建筑事务所公和洋行(P&T Group)重新设计改建,成为迄今的面貌。它具有典型的英式哥特建筑与古希腊建筑相融合的折中主义风格,在东方明珠电视塔落成之前,一直是上海最著名的地标。不独是外观,老上海人对它的钟楼报时音乐亦十分耳熟能详。它最早奏响的是与英国西敏寺教堂钟声一样的旋律,由E大调的四个音组成四个片段,每隔十五分钟播放一次,每逢整点报时敲响相对应的数。一九四九年以后,这段旋律仍然沿用,直到一九六六年改为了《东方红》。之后曾将报时音乐改回西敏寺钟声。二○○三年,经政协委员呼吁,又恢复播放《东方红》至今。

《东方红》的曲调源自陕北民歌白马调,由延安时期的文艺骨干们修改整理。它尤为知名的第一段歌词的作者目前有争议,有一种说法是来源于当时一位李姓陕北农民,在看到革命标语时发自肺腑的感慨。一九八一年,专家们测试曾侯乙墓编钟,并通过中央电视台向全国直播,敲响的也是《东方红》。可知钟鸣之声为定国之礼乐,亘古未变矣。