穆旦?卞之琳

穆旦?卞之琳一九九八年,穆旦西南联大的同班同学赵瑞蕻在回忆老师冯至先生辞世五周年之际,有过这么一段回忆:

一九四○年夏我大学毕业后,在昆明“基本英语学会”(Basic English Society)工作时,在街上几次遇到冯先生,向他微笑鞠躬。我还记得有一次,随穆旦去拜访卞之琳先生,正好冯先生也在那里,听他们热切的谈话,加深了我的印象。(赵瑞蕻《冯至先生给予我的启示》,载《离乱弦歌忆旧游》,文汇出版社2000年)

看来,两位同班且上下铺的大学同学这次拜访卞之琳,是出于穆旦的主意。赵瑞蕻只是随去。这段话讲到的“他们热切的谈话”,赵瑞蕻本人似乎排除在外,那么,穆旦处在这场“热切的谈话”之中吗?依穆旦的性格,很可能,他也只在一旁微笑着点点头而已。谈话热切的只是冯至和卞之琳,毕竟两位出道都比穆旦来得早,再说冯至是一九三九年接受联大外文系聘请的,那时穆旦尚未毕业。如果从诗歌创作的实绩来说,冯至二十世纪二十年代的两部诗集《昨日之歌》(1927)和《北游及其他》(1929)已经为他赢得“中国最为杰出的抒情诗人”(鲁迅语)的赞誉。

其实,就我阅读作品得出的印象,冯至和卞之琳都不是侃侃而谈的人,尤其是卞之琳。熟悉他的人曾说卞先生“内向、深潜、多思、矜持、顾虑重重、犹豫不决”(蓝棣之为卞之琳选集《地图在动》所作的序)。

卞之琳本人在回忆叶公超的文章中说他“一九四○年夏天从四川峨眉山转到昆明,改在西南联大教书”。也就是说,卞之琳刚到联大,穆旦就去拜访了他。这里需要说明一下,穆旦这年夏天毕业留校担任联大的助教。故此,他与卞之琳一开始就是同事,这一点跟冯至的关系是有所不同的。

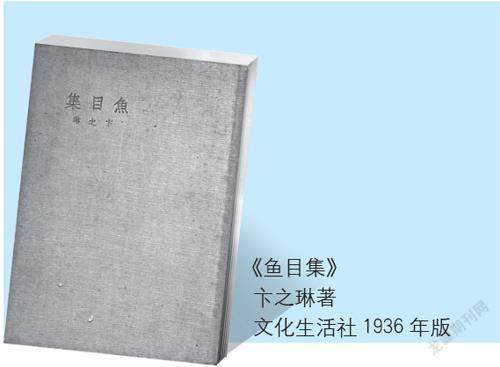

不清楚他们之前是否见过面。但穆旦对卞之琳的作品是熟悉的。远的不说,卞之琳这年一月五日到十六日,在香港《大公报》的文艺副刊上发表了他的“慰劳信集”,穆旦很感兴趣地阅读了这些诗,对于前进中的中国诗坛,他认为“这自然是值得注意的一件事情”。穆旦随后于三月二十三日写下《〈慰劳信集〉—从〈鱼目集〉说起》,四月二十八日,在《大公报》同一副刊上,此文发表。穆旦评论了卞之琳从《鱼目集》过渡到《慰劳信集》的诗歌创作。这一年,他二十二岁,卞之琳三十二岁。

正因为熟悉卞之琳的诗歌,穆旦才有急切拜访的热情,再加上《慰劳信集》的书评写讫未久,阅读的兴奋点大约也还没有消散。他们坐在一起,有诗歌这个共同的话题可以谈论。而冯至更不是外人,他精研德语文学,对歌德和里尔克,有独到的思考。自然,他还是一位沉思型的诗人。正是诗,一种灵魂的文体,这一天把三位诗人很偶然地编织在了一起。

卞之琳生于一九一○年,江苏海门人。一九二九年在上海浦东中学毕业后考入北京大学英文系。有近一年的时间,徐志摩教他英诗课。徐志摩飞机失事遇难后,由清华大学的叶公超代课。据卞之琳说,他在英诗课上颇得叶公超嘉许而成为他的得意门生。而叶公超是艾略特的铁杆粉丝,也因此,他引导卞之琳阅读了艾略特、奥登和晚期的叶芝,这在时间上要比西南联大的诗人如穆旦等接触现代主义诗歌要早那么几年。

《学文》创刊号

《学文》创刊号叶公超在北京期间曾编辑著名的《新月》杂志,《新月》停刊后又创编《学文》。他曾为此专嘱卞之琳为《学文》创刊号翻译艾略特的著名论文《传统与个人才能》,不仅为卞之琳译出艾略特引用的一句拉丁文,还亲自为学生校订译稿,此举对于卞之琳来说意义非凡,卞氏后来撰文,说“这些不仅多少影响了我自己在三十年代的诗风,而且大致对三四十年代一部分较能经得起时间考验的新诗篇的产生起过一定的作用”。

卞之琳承认他二十世纪三四十年代的诗歌受到艾略特、奥登和瓦莱里的影响。细究起来,他在诗歌的观念上受艾略特影响多一点,比如艾略特关于诗歌的去抒情化的理念:“诗不是放纵感情,而是逃避感情,不是表现个性,而是逃避个性。”这句给中国现代主义诗歌影响极大的艾氏名句,正是由卞之琳译出。在具体的创作上,或许奥登更能够打动他。对此曾有过专门研究的香港学者张曼仪曾说:“奥顿(内地通常译为‘奥登’)三十年代用来写人物的十四行体,跟卞之琳那些全部写人物的十四行体有相近之处。”“《慰劳信集》用浅白的口语,气定神闲地摆事实、说道理,描述当前大事能語带幽默和机智,在风格上与奥顿不无共同之处。”(张曼仪《卞之琳与奥顿》,转引自江弱水《卞之琳诗艺研究》,安徽教育出版社2000年)

尽管在穆旦入读清华大学外文系的前一年,叶公超已经在《清华学报》第九卷第二期上发表了长文《爱略特的诗》,向学界推荐这位西方的现代派大诗人,但是,穆旦真正接触并终身服膺艾略特及其稍后的奥登,还是清华南迁衡山之后在威廉·燕卜荪的英诗课上。这一段故实现在已为大家所熟知,兹不赘述。现在我们想,卞之琳在取法艾略特和奥登上的良苦用心,同样也在求新求变的穆旦一定注意到了。这或许是他专门为《慰劳信集》撰文的起因,大概也是他登门拜访卞之琳的兴趣所在。

一九四○年春天,穆旦写下了他一生中仅有的两篇对同时代诗人的评论,前一篇谈艾青,引艾青的“诗的散文美”为同调,后一篇讲卞之琳,召唤“新的抒情”。穆旦所谈论的,都是新诗创作中实际需要解决的大问题。

一般来说,这样的书评,总是借他人的酒杯来浇自己心中的块垒。换言之,这两个问题必定是穆旦自己创作中特别看重的。即以穆旦那时所写、后来成为他早期代表作的《赞美》一诗为例,他所关注的诗的散文化倾向和“新的抒情”,我们都可以实实在在地触摸到。

二十世纪三十年代,是卞之琳诗歌硕果累累的十年,这“累累硕果”是指它的质而不是它的量。卞之琳不是多产诗人,这十年也“只写了几十首小诗”,但其中薄薄的两册诗集《鱼目集》和《慰劳信集》,也足以引起对知性诗歌特别关注的穆旦的阅读兴趣。说白了,对于诗歌创作,他们两人心灵中有一种隐秘的契合—“脑神经的运用代替了血液的激荡”。所谓“脑神经的运用”,是指主智的诗歌创作。这也是穆旦对艾略特的认识。卞之琳和穆旦,一前一后,不约而同地对艾略特发生了兴趣。

二十世纪三十年代的中国新诗,因为闻一多、徐志摩等新月派诗人的鼓吹,有一种强烈的浪漫之风,新月派包括之前开了新诗新篇章的郭沫若,都乐意突出自我,强烈地强调诗人的主体。可是,艾略特的诗歌种子这会儿已经悄悄地移植过来,这其中,穆旦认为“第一个值得提起的,自然就是《鱼目集》的作者卞之琳先生”。穆旦很敏锐地觉出了卞之琳诗歌中的艾略特气质,他发觉,“自五四以来的抒情成分,到《鱼目集》作者的手下才真正消失了”。穆旦意识到这一点,那是他本人也在写着这样的诗。他本人对克制抒情有着天然的警觉。故在穆旦看来,“《鱼目集》第一辑和第五辑里的有些诗,无疑地,是给诗运的短短路程上立了一块碑石”。他对卞诗的这个评价不低。

穆旦以诗人的敏感,超常地意识到了中国现实正在发生的变化,那就是,诗人脚下“生活着的土地本不是草长花开牧歌飘散的原野”,而是卞之琳诗歌《距离的组织》中描绘的:“灰色的天。灰色的海。灰色的路。”外部世界的多重灰色正对应着诗人内心世界的现代性感受:无聊。而“无聊”正是现代主义诗歌的经典主题之一,我们在艾略特的《阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》里已经实实在在地感受到了。

卞之琳所谓的“灰色的路”,被穆旦故意读成了一条具体的路—滇缅公路。“‘灰色的路’现在成了新中国的血管,无数战士的热血,斗争的武器,觉醒的意识,正在那上面运输,并且输进了每一个敏感的中国人的心里。”整个抗战时期,滇缅公路是一条流动的大血管,身在昆明的穆旦不可能不被这个伟大的意象所触动,应和着这滚滚洪流而歌唱。对于穆旦来说,这是很自觉的融入。那么,在整个民族的抗战中,新生的诗歌有什么表示呢?这正是穆旦所需要思考的。

穆旦在《慰劳信集》里也看到了卞之琳的思考。从题材上来说,《慰劳信集》中的二十首诗,无一不是抗战的产物,无一不是对这条“新中国的血管”的回应。从《鱼目集》到《慰劳信集》,卞之琳的转变是清晰的,这首先表现在诗歌题材的选择上,“这一集中他创试了新的题材”。卞之琳的这种文学回应时代的选择,穆旦不可能不受到触动。事实也是:

祖国在歌唱,祖国的火在燃烧,

新生的野力涌出了祖国的欢笑,

轰隆,

轰隆,轰隆,轰隆—城池变做了废墟,房屋在倒塌,

衰老的死去,年轻的一无所有;

祖国在歌唱,对着强大的敌人,

投出大声的欢笑,一列,一列,一列;

轰隆,轰隆,轰隆,轰隆—

—穆旦《一九三九年火炬行列在昆明》(1939)

还有:

但是我的孩子们战争去了,

(我的可爱的孩子们茹着辛苦,

他们去杀死那吃人的海盗。)

—穆旦《漫漫长夜》(1940)

引詩表明,穆旦回应了卞之琳的题材。但是,在诗歌的方式上,我们也可以看出二者的不同:卞之琳收缩,内敛;穆旦放纵,完全抒放着青春的激情。换言之,穆旦尚未摆脱浪漫派,“脑神经的运用”一时还不能代替“血液的激荡”。或者,穆旦对于诗歌的思考,是强求理智而不摒弃激情,一如激赏骨骼而不弃绝丰满的肌肤。所以,穆旦在评述卞之琳放逐抒情之后提出的“新的抒情”,进而直指卞之琳“‘新的抒情’成分太贫乏了。这是一个失败”的批评也就顺理成章了。

然而,“新的抒情”仍然是一种抒情,但这不是艾略特、奥登所倡导的现代主义诗歌方式。穆旦既然意识到卞之琳的《鱼目集》消解了五四以来的抒情成分,还注意到了徐迟提出的“抒情的放逐”,且强调“诗人卞之琳是早在徐迟先生提出口号以前就把抒情放逐了”,这说明,截至一九四○年春天,抒情问题曾困惑着他的创作。“脑神经的运用”如何压服“血液的激荡”,或者,“血液的激荡”又如何弃绝“脑神经的运用”而不顾,这种矛盾,在他一九四○年前后的创作中有着明显的纠缠。但穆旦后来在编辑诗集的时候,还是决绝地把那几首抒情成分过于浓烈的诗歌弃绝于诗集之外,上面引述的《一九三九年火炬行列在昆明》和《漫漫长夜》均未收入《探险队》或《穆旦诗集》(1939-1945)中。诗歌不入集,表明诗人对它们不满。

穆旦对于卞之琳的两部诗集的态度并不含糊。他对《鱼目集》虽着墨不多,但基本上肯定;对《慰劳信集》直言不满,“太贫乏”“失败”“不够的”,等等,这对于批评来说已经是很重的语气。最后,穆旦希望卞诗《慰劳信集》“只是一个过渡的集子”。

穆旦“新的抒情”的提出,与其说为批评卞之琳张目,不如说也在为同一时期自己的诗歌创作辩护。质而言之,穆旦的创作,随着他的识见的增进,也需要有一个过渡。

当穆旦批评卞之琳的时候,卞之琳诗歌中的那张独特的词汇表也悄悄地贴上了穆旦本人的诗歌生涯。评论中穆旦曾引用他认为卞诗“比较好的一首”:

黑夜如果是母亲,这里是子宫,

我也替早晨来验收投生的痛苦。

—卞之琳《给山西某一处煤窑工人》

对于暗伏在大地深处的煤窑工人来说,“子宫”是一个太形象的比喻。不过,二十世纪三十年代的中国诗人使用“子宫”一词,是需要一点勇气的,虽然它在翻译诗中可能并不难见到。很快,“子宫”一词稍后也在穆旦作于一九四○年十一月的诗歌《我》中出现了:

从子宫割裂,失去温暖,

是残缺的部分渴望着救援,

永远是自己,锁在荒野里,

……

当卞之琳把“五点钟”这样的非诗意的词汇写入句子(“友人带来了雪意和五点钟”)的时候,穆旦也在试验着将年代嵌入自己的分行,同一时期,他的《玫瑰之歌》(1940)中就有这样的句子:“我要赶到车站搭一九四○年的车开向最灼热的熔炉里。”以上如果说只能算是一种潜在的影响,是片段的,那么,我们还可以举出一个完整的例子,同样创作于一九四○年却不曾入集的《窗—寄敌后方某女士》(原载香港《大公报·文艺》1940年9月12日)明显地带有卞氏的影响:

是不是你又病了,请医生上楼,

指给他那个窗,说你什么也没有?

我知道你爱晚眺,在高倨的窗前,

你楼里的市声常吸有大野的绿色。

从前我在你的楼里和人下棋,

我的心灼热,你害怕我们输赢。

想着你的笑,我在前线受伤了,

然而我守住阵地,这儿是片好风景。

原来你的窗子是个美丽的装饰,

我下楼时就看见了坚厚的墙壁,

它诱惑别人却关住了自己。

这首诗中,有一个词“装饰”,甚至连同这个词组合的那个句子“你的窗子是个美丽的装饰”,熟悉卞之琳《斷章》的读者一定不会陌生:

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

两诗都以第二人称“你”写到女子的远眺。卞诗简约,描写女子的美丽却不着一字尽得风流。卞诗前两行与后两行断开,留下一大块飞白,这正是意象诗的绝妙之处。这一空行,犹如女子的移步换景,摇曳生姿而令人遐想。穆旦诗繁丽,肌理丰满,它几乎是一个完整的爱情故事,不仅有“你”(窗子里的女子),还有“我”(前线受伤的战士),还有“我”爱慕“你”的过程,似乎同时有两个男子爱上了这女子。第五行下棋的交代意味深长。“害怕我们输赢”,也写出了女子的心理。穆旦诗突出了抗战的时代感,却多少缺乏了一点言外之意。我们看到了卞之琳诗与穆旦诗之间丝丝的关联,早期的穆旦曾受到卞诗的启发,几乎是可以肯定的。

有论者认为“穆旦不满意卞之琳以一种‘太平静’的用法,反诸自己的写作,就赋予了它以强烈的主观兴味……甚至可以说,正是这样一种‘太平静’的诗行从反面激发了穆旦的写作—写作一种‘不平静’的诗”(易彬《穆旦与中国新诗的历史建构》,中国社会科学出版社2010年)。此说可以商榷。一般来说,不平静的主观兴味强烈的写作,是青春期写作的表征,揆之二十二岁的穆旦,正处在写作的蜕变期,无可怀疑地,他已经意识到了诗歌抒情须得放逐的问题,但涉及自身的写作,一时之间,恐怕还难以从一种顺手的书写中超拔出来。穆旦不过是顺应了自己澎湃的胸臆而写作了它们。总体上,他对自己的这种强烈的激情式写作是不满意的,这也是他拒绝它们入集的原因。穆旦的这个“不平静”的诗的时期也很快过渡到一个充分动用他的“脑神经的运用”的时期。很快,穆旦诗歌总体的创作成就超过了卞之琳。这诚如当代学院派诗人西川所说:“卞之琳的诗歌趣味尽管在今天很受所谓学院知识分子的追捧,但其诗歌的开阖力、自由度、创造力,在穆旦面前还是矮一截。”(《穆旦问题》)

穆旦关于卞之琳《慰劳信集》的批评,未见卞之琳做出什么反应。除了本文开头提到的他们的一次仓促的见面,两人在联大时期也应有所交集。即使在一九四九年之后,也还有一些来往,限于史料,我们现在很难叙述其中的细节。但是,关于穆旦的诗,翻遍卞氏的著作,却始终未置一词。一九七九年,闻一多八十冥寿,曾经与闻一多在西南联大有过六年共事经历的卞之琳应约撰文纪念,在回顾自己对新诗发生兴趣的个人史时,他列举了从《女神》(初版于1921年)以后到中华人民共和国成立为止,新诗发展史上的有影响的诗集,其间未列恰好出版于这个时间段的穆旦的三部诗集。这大抵可以觉出卞之琳对于穆旦诗歌的态度了。

然而,卞之琳对于查良铮的翻译,却有过不止一次的评论。首先是应萧珊所请对穆旦的普希金翻译做出评判。萧珊一九五三年十月五日在给巴金的信里说:“我请他(卞之琳)把查良铮的《波尔塔瓦》看了一遍,他觉得比得过一般译诗。”《波尔塔瓦》是普希金的长篇叙事诗,穆旦据俄文译出,卞之琳熟悉英语和法语,俄文未必通晓,那么他如何对译著做出评判?

然而,穆旦对于卞之琳的拜伦翻译却一点都不满意。一九五四年六月十九日,穆旦致信萧珊,谈及卞之琳:

你看到卞诗人在《译文》上的拜仑诗钞否?王佐良来信说不好,我也觉得如此。太没有感情,不流畅,不如他所译的莎氏十四行。大概是他的笔调不合之故。

书信,尤其写给无话不谈的好友的书信,最可见出写信人的性情。一个“卞诗人”,玩笑中不无揶揄之意。但穆旦实无对卞之琳推拒之意。一九五五年十月,在一份穆旦自填并交给组织存档的《履历表》上,关于“社会关系”一栏,他填了八个人,分别是李赋宁、卞之琳、杜运燮、江瑞熙、董庶、陈蕴珍、巫宁坤、周华章。这份名单,几乎都是穆旦比较亲近的友人。在关于卞之琳姓名之下,穆旦郑重地写着“北京大学文学研究所研究员,解放前在联大认识,因有共同对诗的兴趣,现在仍保持接触”一句话。

拜伦的诗歌,穆旦当然是太熟悉了,萧珊曾将莫尔等注释的英文版《拜伦全集》送与穆旦,他不仅已经开译《拜伦抒情诗选》(1955年11月由上海新文艺出版社出版),十年后,还投入巨大的热情与心力从事拜伦史诗巨构《唐璜》的翻译。《唐璜》是穆旦不世的事业,一九八○年七月由人民文学出版社出版,它一波三折的出版史,卞之琳未必知晓,但面对体量巨大的译著,卞之琳一定心有所动。次年十二月三十日,卞之琳撰写《译诗艺术的成年》(载《读书》1982年第3期)一文谈到《唐璜》的翻译:

……前南开大学副教授查良铮(穆旦、梁真)。五十年代起译诗最勤奋的查良铮遗译稿,由北京外国语学院教授王佐良校注出版的拜伦《唐璜》,应是一九八○年译诗出版界的一件大事(虽然我感到遗憾的是:书名沿袭了不恰当的旧译名。鲁迅早就有正确的主张,不要把外国姓名“张三”“李四”化,而“Don”也不是姓;同时,照拜伦的英读法,这里应为“堂久安”,若照西班牙原名,现已通用“堂胡安”)。

查良铮,特别到晚期,在那部避免了常失诸冗赘(把原诗行拉长)这种毛病的《唐璜》这部译诗力作里,只要稍一调整,也就和原诗行基本合拍了。

卞之琳推许查良铮“译诗最勤奋”,查译《唐璜》为“力作”,并且是“一九八○年译诗出版界的一件大事”;随后,也不掩饰他对它的不满,首先是《唐璜》的书名,他搬出了鲁迅的论调,来确立其论说的权威性。后面,卞氏即使称许为“力作”,也仍然话中有话,所谓“那部避免了常失诸冗赘(把原诗行拉长)这种毛病的《唐璜》……”云云,言外之意,穆旦早年的译著就有“把原诗行拉长”的冗赘的毛病。这倒是卞之琳的行文风格。笔者细察他数量不算多的怀人文章,除了写比较左翼的一些作家朋友,如聞一多、李广田、何其芳等,他对于右翼的师尊如徐志摩和叶公超,晚年也都有那么一点讥讽。

谈及翻译格律诗的押韵问题,卞之琳在举出朱湘的例子后,又讲到了穆旦:

查良铮不同,他在中译文里是存心不采用原诗的韵式。例如他把《唐璜》的原脚韵安排abababcc一律改为×a×a×abb(×为无韵),自有一定规律,就此而言,当然也是格律体。固然,我们在中文诗创作里一律照搬西式是有问题的,那是另一回事。既是译诗,在这方面,也应尽可能保持原诗的本来面目。

卞之琳并非不知道译诗之难。一九八一年四月二十五日,中国社会科学院文学研究所主持开现代文学讨论会,他发言谈及《新诗与西方诗》(原载《诗探索》1981年第4期,收入《人与诗:忆旧说新》,生活·读书·新知三联书店1984年),说:“严格说,诗是不能翻译的,因为比诸其他文学体裁,诗更是内容与形式,意义与声音的有机统一体。现代德国诗人、戏剧家布莱希特甚至说过,诗的第一个特点就是不能翻译。”他还谈到了五四以来,中国翻译西方诗“除了把原来的内容、意义,大致传达过来以外,极少能在中文里保持原来面貌”的缺憾。然而,他的对于格律体的《唐璜》“既是译诗,在这方面,也应尽可能保持原诗的本来面目”的说法,总觉得有那么一点苛评。

卞之琳最后一次说到穆旦是一九八七年十二月,他应邀出席香港“当代翻译研讨会”。早在半年前的六月二十一日,卞氏即开始认真地撰写发言稿,其后经过了多次修订。会上,他再一次谈及穆旦及其《唐璜》的翻译:

二十世纪五十年代直至一九七七年去世,查良铮(穆旦)译诗数量多,质量高,成绩卓著。他译的极大部分是外国古典诗,原都是格律体。他有意把原诗脚韵安排,照中国传统方式,加以简化、舒朗化,自有道理,终不是理想的方法;而他没有理会在译文里照原诗相应以音组(顿、拍)为节奏单位建行的道理,也多少影响到自己的诗创作,不免是一个关键性的缺憾。(卞之琳《翻译对于中国现代诗的功过》,原载香港文学艺术协会《八方》文艺丛刊1988年3月第8辑,收入《卞之琳集》,中国社会科学出版社2009年)

卞之琳谈论格律诗的翻译,讲究诗行的音尺或音步(闻一多)、音组(孙大雨)、顿(何其芳)、拍(陆志韦)之类的衡量单位。他似乎把这些探索中的音律试验当成了新诗创作的不二法门。一九八八年六月,他在给拜伦的中文译者杨德豫的信中,据此也曾对穆旦有所批评和指责:“奇怪的是:高手如查良铮……竟始终不了解以顿、拍作为中文诗里每行的节奏单位的简单道理和运用。”(转引自黄元军《卞之琳与穆旦诗歌翻译思想辨异—从〈译诗艺术的成年〉对穆旦的批评谈起》)如此看来,卞之琳对于他的关于诗行长短的音律试验确乎是深信不疑的。

上引让笔者很感意外的是,卞之琳由批评穆旦的翻译忽而刀锋所及,似乎无意实际却逼及了对于穆旦创作的批评,卞之琳的这个批评穆旦因“没有理会……以音组(顿、拍)为节奏单位建行的道理,也多少影响到自己的诗创作”的说法,今天看来,不免小题大做。对于卞之琳“终不是理想的方法”“不免是一个关键性的缺憾”的批评,穆旦已无从反驳。然而,起穆旦于地下,关于《唐璜》的格律问题,就像一九六三年郑州大学有丁一英者质疑穆旦的普希金翻译,穆旦不得不为其译著申辩而写下谈译诗问题的文章一样,这会儿,他又会说出什么样的话来反驳这个相交近半个世纪却始终“笔调不合”的“卞诗人”呢?