每一本儿童图画书在时间和空间上似乎都是为了完成某种使命,当我们翻阅它们时,一个精心搭建的纸上剧院就产生了。时间开始流动,空间开始变幻,直到儿童完全融入其中。这时,图画书仿佛是对儿童生命的一种释放,其线条、色彩、层次和结构会穿过纸张的暗夜,抵达儿童乐园的中心。

我之所以写凯特·格林威(Kate Greenaway,1846-1901),是为了保存这份愉悦而独特的阅读体验,从而在内心留下印记。因为维多利亚时代图画书中的插画更像是独立的艺术品,“一件艺术作品,永远是要比其创造者更持久”(布罗茨基《文明的孩子》)。图画生成的生命力从萌芽状态开始,就具有延续性的能力。往往这也意味着,在图画书中,图画存在的意义在于唤醒而非抵达,它唤醒我们最初的梦想和纯真,使我们重返生命纯粹的内在律动。

凯特·格林威(Kate Greenaway,1846-1901)

凯特·格林威(Kate Greenaway,1846-1901)这里,我们可以简单地回溯一下图画书的源头,十七世纪教育学的创始人扬·阿姆斯·夸美纽斯(Jan Amos Komensky,1592-1670)意识到将文字与图像结合在一起,可以让孩子汲取更多的乐趣,从而使教学变得更加轻松有效。于是,一六五八年他出版了一本带有插图的教科书,名为《世界图绘》,这本书被公认为是图画书的雏形,而“发现儿童”也让夸美纽斯成了“图画书之父”。需要提及的是,日本作家松居直曾用一个简明的数学公式来阐释图画书所表现的特征:文+画=有插图的书,文×图=图画书。很显然,这一时期的图画书仅仅是文+画的简单组合,图文之间并没有真正意义上的互动,图画是对文字的一种依附和补充。换句话说,它只是文字的部分投影和回声。一如佩里·诺德曼指明的那样:“历史似乎暗示,被我们视为理所当然的儿童与图画的关联,完全是出于偶然,这种随机的巧合与儿童真实的特质无关。”(《说说图画:儿童图画书的叙事艺术》,陈中美译,贵州人民出版社2018年)

直到十九世纪,人类发明了彩色印刷技术,图画书才慢慢长出它丰盛的羽毛,文×图的紧密性和契合度使图画书成为更加复杂的语言和图式系统。尤其是十九世纪末期,雕版大师埃德蒙·埃文斯(Edmund Evans,1826-1905)的出现改变了一些固有的格局。他不仅制作了许多图文并茂的图画书,还培养了沃尔特·克莱恩(Walter Crane,1845-1915)、凯特·格林威和伦道夫·凯迪克(Randolph Caldecott,1846-1886)三位“现代图画书奠基人”。值得一提的是,一九三八年美国图书馆协会设立了“凯迪克大奖”,一九五五年英国图书馆协会也设立了“凯特·格林威奖”,这两个奖项都是最具权威的图画书奖。

格林威的第一部作品《窗外》创作完成以后,埃文斯意识到这是一部杰作,断定这本图画书势必会畅销,所以第一版就印刷了两万册。事实证明,埃文斯的判断是对的,这部作品一出现就立刻激起了“格林威式”的雷暴。格林威在图画中呈现的妇女、儿童的服装款式也成了当时社会家庭模仿的对象。《窗外》为我们打开了一扇可以窥探格林威图画衍生、发展的窗口:优秀的图画书拥有属于自己的生命奇旅,当我们打开触摸它们的那一刻起,一个未知的敞开的魔法国度就出现了,并且邀约读者进入图画与文本的语境中去。

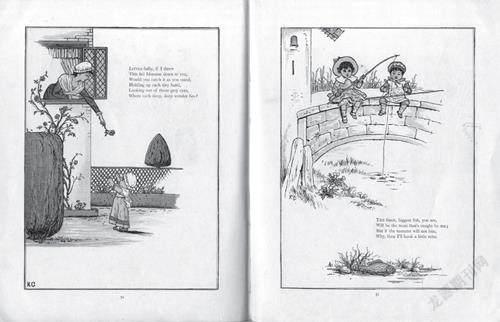

凯特·格林威《窗外》,1897

凯特·格林威《窗外》,1897格林威的图画语言告诉我们,对童年特定时光的乡愁与梦想的描绘,可以激发儿童内在的共通情感和最初的图式感受。作为图画书最诚实和彻底的读者,儿童通过感知视觉语言的经验,在不断拓展图画书的疆域。儿童的阅读在加深图画与文字形成的合力,当儿童阅读图画书时,你很难分清楚到底是儿童在操控图画中的人与事物,还是儿童本身就是图画中的一部分,也许他们互为玩偶,无形中将身份重叠在一起。比如儿童可以借助色调、纹理来感受格林威图画中的动静与平衡,淡绿、乳黄和蝴蝶蓝都会唤起儿童生活的梦幻感觉,这些颜色相對比较缓和、优雅,具有乡野之光的色调,从而让孩子体会图画中人物情感的变化。

事实上,成人读者也在参与图中人物命运的演绎,一旦他们翻开图画书,一切就已经发生了微妙的变化,包括他们周围的空气、风和温度。阅读格林威图画书的读者应该意识到,格林威那静物般的描绘充满着图画“神性”般的魔力,同时为孩子打开进入另一个神奇世界的通道。

也许我们可以从格林威的《苹果派》入手,这是一首教孩子学习英文字母的童谣,这首童谣按照英文字母的排序,将每个字母赋予人的形象,即“字母-人”之间的身份互换构建的图画的双重属性,那个虚构的大苹果派,成了这个故事的圆点并向四周扩散。这种图解绘画描绘特定对象,具有“典型化”的视觉效果。从“A”到“Z”都变成了代指的人物,比如“F为它大打出手”“G抢到了馅饼”,等等。也就是说,为了表达概念,格林威牺牲了故事的独特性,但是我们却能从图画中人物的服饰、姿态与行为获得身心的抚慰。美国作家珍·杜南在《观赏:图画书中的图画》一书中介绍日本作家喜多村惠的图画书《小样睡不着》时这样说道:“这框线有一种活力,非常温柔地延展,呵护着图画世界里活泼的生命,因为与画中运用的线条相同,所以和整幅画面融为一体。”(宋珮译,新疆青少年出版社2017年)我觉得这句话同样适用于格林威的图画元素,格林威几乎不会让图画跑出自己的线框范围之外,这其中有着特定的内在秩序—图画装饰性意义的一种需要。当然,这和格林威所处的时代有关。那时的图画书刚刚起步,图画的出现开始侵入文本营造的独立空间,进而营造了读者与视觉体验的新的关系。可以看出,这一时期的图画书慢慢形成自己的语言图式,借助于图画,读者可以自由穿行于文字叙述的风景中。从第一页到最后一页,图像语言和文字语言彼此交织,直至绘成图画的宇宙。

格林威的《苹果派》很容易让人想起安野光雅的《ABC之书》,这种符号意义的图画书同样都注重它们的教育功能,当然也为孩子提供了艺术上的审美体验。据说《ABC之书》的灵感来源于安野光雅的一次灵光乍现。安野光雅无意中发现桌子相邻的两条边和一条桌腿合起来看就像是字母“T”,于是这个神奇的字母就诞生了。后来,他就用同样的策略重新设计了二十六个英文字母。这些木质肌理的字母,不仅使用了榫卯结构,布局和透视也具有特殊的范式。字母四周设计的边框纹样借鉴了英国工艺美术运动时期的著名画家威廉·莫里斯的植物纹饰壁纸,并在这些装饰纹样中隐藏了以该字母为首字母的单词图形。比如字母“A”本来的设计是拿着弓箭的天使丘比特,但是由于文化上对天使的理解不同,最后这个图画换成了铁砧(Anvil)。安野光雅这本书无形中仿佛是向格林威致敬之作,出版之后还获得了凯特·格林威推荐奖。

安野光雅擅长水彩,其色调细腻淡雅,气息温润,既有日本传统绘画的风格,又融入了西方素描的技法,这与格林威的画风有某种天然的重合—他们都擅长在自然的风景中捕捉色彩的秘密。就像安野光雅的《旅之绘本》系列,其中就有大篇幅的自然渗透,《儿童的季节》更像是对格林威图画书的呼应—同样都以儿童作为绝对的描绘对象,呈现他们眼中季节的变化和玩耍的场景。儿童的嬉戏曲在奏响的那一刻就意味着图画中的人物开始复活。孩子们假扮成医生、骑士,抬着两个人才能抬得动的板栗,爬上竹梯摘柿子……这是属于“世界儿童的一天”,也是属于格林威和安野光雅的永恒的一天。

格林威小心处理图画中不断变幻的场景,演绎着不同孩子的生命形态。在格林威的图画中你会发现,除了比例缩小以外,儿童的服饰和成人几乎没有太大区别,这主要得益于她母亲的影响。格林威生于伦敦,母亲是裁缝,父亲是木版雕刻师,还曾为狄更斯的小说《匹克威客外传》做过雕版插画。有段时间,格林威曾随母亲住在伦敦乡下,童年的自然生活影响了她的画风,她开始处理英国乡村的风景的颜色与线条。这些孩子“红色丝带系腰间,粉色缎带系帽檐”(《快乐的日子》,收入《凯特·格林威图画书集》,朱晔译,长江少年儿童出版社2015年,第109页),他们有的戴着宽边帽,系着小小的围裙,有的裙子上流动着花边刺绣、衬衫镶荷叶边。为画好肖像服饰的细节,格林威经常到伦敦的博物馆和艺术馆临摹那些艺术大师的杰作,包括英国学院派画家乔舒亚·雷诺兹等。然而大多数情况下,格林威的图画更像是静物画,那是从自然乡野中抽出的彩色线条编织的人与物,丰富的色彩、线条和设计,有着英国早期社会的礼仪风貌和服饰图谱。诚如克莱恩对格林威的评价:“采用唯美主义手法描绘精致的服饰和美丽的花园,充满孩子气的设计迅速俘虏了公众的心。”

格林威呈现的儿童生活场景像是从一枚果实中生长出来的世界,这个世界蛰居在我们心中,散发着天然的光泽。我们知道,在维多利亚时期,大多儿童读物都充满说教,各种礼节和规矩充斥在图画之中。格林威努力打破这种限制,她开始从儿童的视角出发,并在图画中彰显儿童的天性。正如崔莹在《英国插画书拾珍》中所说:“格林威善于刻画细节,借鉴哥特式艺术风格、文艺复兴时期艺术风格和巴洛克艺术风格等,并加入现代元素,重新诠释了古典的意义。”(生活·读书·新知三联书店2019年)

配图的诗文大多也是格林威创作的,这些诗文由于缺乏杰出的魅力,似乎与她的图画并不对等。在这里,图和文的距离宛如花与种子的距离,有着细微的疏离感。图画的出现慢慢将诗文推出了纸张的边缘,即图画的装饰意义弱化了文本的内容。格林威服从图谱语言的元素,不愿让图画超出自己的控制。她的图画并非是对儿童天性的释放,它们更多的呈现出一种限制在框架之中的嬉戏之美,并通过自己独特的叙事节奏使读者重返儿童乐园的中心。但由于缺乏想象和戏剧化的张力,人物的描绘细腻卻略显呆板,模式化的创作经验使格林威图画的符号属性更加凸显。因此,莫里斯·桑达克曾批评格林威的插画缺乏生机,记录的都是生活琐事。而我常常想,从某种意义上来说这也是非常有趣的事情,格林威无形之中试图画出自己经历或看见的真实的生活,并将自我的童年纳入其中。这让我想起加拿大作家李利安·H.史密斯在其著作《欢欣岁月》中提及的观点:“文字和图画同等重要,它们是一个整体。只有两者完美地融合在一起,才会给予作品整体性和鲜明的性格。”他还指出,“如果没有这些图画,将它们拿给儿童来读就没什么意义了”。(梅思繁译,湖南少年儿童出版社2014年)当然,如果这些图画不是出自格林威之手,或许这本图画书就会丧失穿越历史的可能,这种失衡与她追求的信念是一致的。和其同时代的童书插画家相比,格林威在题材和艺术上并不是最精妙的,但却是最动人的,因为她细密画般的绘图手法捕捉的是对童年理想生活的强烈渴求。她的插画是向其身处的那个时代致敬,在她的笔下,图画与文本的双重选择,像光与影之间的渗透,必将在纯真的情感中汇合,从而构建出先验的儿童乐园。

我喜欢以透视之眼观摩格林威的每一幅画,并试图体验这些画中隐藏的抒情特质。例如在《鹅妈妈童谣》和《金盏花园》中,儿童是绝对的中心,除了那些装饰性的风景,你几乎看不见别的动物,动物的不在场让艺术变得沉静。不同的是《金盏花园》描绘的儿童生活场景更加灵动、丰盈,充满了童话的精神元素。她开始与一朵花、一片光影、一抹风景交谈,童话与诗意的两条运行轨道开始并行然后重叠在一起,图谱交织在语言之中。诚如诺瓦利斯所说:“一个童话酷似一个梦境—没有关联神奇事物与事件之总和—譬如幻想曲—风神琴的和谐延续—自然本身。”(《诺瓦利斯作品选集》,林克译,重庆大学出版社2012年)作为文本的动力,格林威对儿童的怜爱与梦幻占据了她整个身心。儿童生活作为其图画的参照,一点一点将儿童的目光吸引到文本的水晶中去。

这种童话的调和在她的一些童谣中体现得尤为明显。比如诗歌《致太阳门》这样描写道:“每一朵云载一个孩子/朝露将他们轻托。”(《凯特·格林威图画书集》,第86页)两个孩子睡在云朵上,在诗意中,他们慢慢升华为天使或精灵,太阳门只是一个象征,意味着孩子梦境的某种升华。童话元素的融入,让格林威的部分童诗获得了图画的延伸:“茉莉小姐你行行好/雏菊的心思可知道/你摘了一大捧带回家/它的朋友会说啥?”(《雏菊》,同上,第87页)、“苍茫海心间/矗立翡翠塔/高塔藏佳丽,公主有四人”(《四个公主》,同上,第98页)、“我看见小鸡和大鹅去散步/听见猪崽和鸭子轻声嘀咕”(《来自伦敦的小孩》,同上,第102页),直到《哈默林的花衣吹笛人》中奇迹出现:“我能用神秘的魔法/召唤天底下一切生灵/爬虫、游鱼、走兽或飞禽/它们都听我的指令。”(同上,第151页),文本引领图画飞升至阅读的顶点。是的,优秀的图画书即使抹去图画,它的语言文本也必须是杰出的艺术,否则图画就有失去支点的风险,格林威几乎稳住了这种重心,她的图画既属于过去,也属于未来,并加速了文本的经典化进程。佩里·诺德曼说:“在优秀的图画书里,图画永远是在轨道上的,它们必須待在应该在的地方,恰好在那一刻展现应该展现的东西;即便它们打断了行动,也是我们阅读时对故事整体感知必不可少的一部分。”(《说说图画:儿童图画书的叙事艺术》)格林威诗歌中童话元素的介入与她的图画匹配了起来,并开始融为一体。

然而,从《哈默林的花衣吹笛人》故事的开始,格林威笔下的人物表情丰富了起来,这种画风的转变预示着格林威开始关注个性和戏剧化的独特效果,虽然这或许是她无意识的一种表现。诚然,一部优秀的图画书所呈现的本质上就是一部儿童剧,它演绎着儿童被时间和空间定格的生活,“演员”在纸上出现彰显着那个时代的文化、风物以及图画的风格,从而让人物和场景在阅读中不停闪现。“格林威式”的风格在图画中创造了一个全新的儿童世界。这里我更愿意相信佩里·诺德曼对于风格的表述:“插画最根本的任务是要唤起一种既存的意义和风格。”(同上)绘本大师桑达克也曾说:“风格,对我来说,只是一种达到目的的方式,你的风格越多越好……很明显,每一本书都需要一种个性化的风格。”不难看出,格林威对于风格的追求相对单一,是一种本能表达。她的绘画不经意间就能将读者的眼睛融入柔美的线条和色彩之中,给人一种恒久、凝滞、时间停顿的平静感觉。《哈默林的花衣吹笛人》通过花衣吹笛人的魔笛与老鼠之间形成的视觉冲突建立起神秘的魔法世界。这个故事由于其完整性而捕获到人物存在的叙事意义,吹笛人和故事紧紧地拥抱在一起,人物的轮廓逐渐清晰起来,他们不再是简单地站在画框之内的“乖巧的孩子”,而是试图挣脱线条的束缚,更加自由、充满活力的生命个体。

今天我们再来审视格林威创作的图画书,可以看出格林威的图画本质上是诗性的、纯真的,也是赤诚的,它来源于作者心底的声音和色彩。图画就是放大或缩小角色身上某些特点的视觉艺术,在格林威这里,图画中的纹理如同乡野风物的某种延伸,每个角落仿佛都被自然中的草木浸染过,透过纸张,读者依然可以清晰地感受到花朵芬芳的呼吸。

也许人类的童年就是一条彩色的线条,一头连接着他们降临的起点,另一头连接着他们消逝的终点。复归童年的梦想让我们重新进入那个时代成人与儿童的生活,它们无限存在又刹那闪现。作为现实生活的投影,格林威的图画提升每一个阅读它的人:万物的芬芳、生命的图像、情感与记忆的美妙,都在复苏我们纯粹的童年时刻。这让我想起德国作家诺瓦利斯所说的那句话:“哪里有儿童,哪里就有黄金时代。”格林威的出现就是维多利亚时期图画书最美的黄金时代,这个黄金时代的余温还在延续,并通过我们的心灵继续飞行,寂静闪耀。