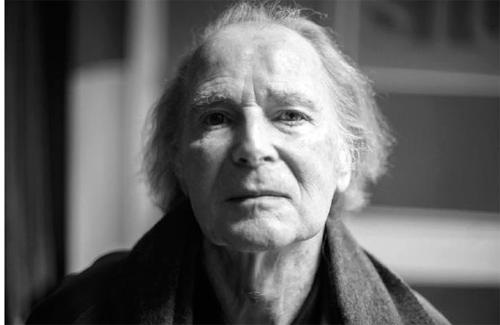

马班(Yves Mabin Chennevière,1942-2020)

马班(Yves Mabin Chennevière,1942-2020)老韩(韩沪麟)来邮件伤心地告诉我:“马班走了。”

尽管心里早有准备,但得知这个消息,我还是一时接受不了。往事历历,浮上心头。

伊夫·马班·谢纳维埃尔(Yves Mabin Chennevière,1942-2020)是法国诗人、小说家、外交官,但对我和老韩来说,他更多的是一个朋友。我不知老韩是什么时候认识他的,可能比我早。老韩是译林出版社的法文老编辑,国内最早从事法国文学版权引进的人士之一,也是译林版《追忆似水年华》《蒙田随笔全集》的责任编辑。我认识马班是法国著名诗人博斯凯(Alain Bosquet,1919-1998)介绍的,而博斯凯是武汉大学老教授叶汝琏介绍给我的。我很喜欢博斯凯的诗,译了很多,后来交给译林出版社出版了。博斯凯想见我,设法让我去法国。可他是个文人,不知道行政机构的运作,所以让我碰了很多钉子,他便说“找马班”“找马班”,让我感觉马班应该是个重要人物。果然,一打听,马班是法国外交部书籍、阅读与图书馆处的负责人,大权在握。他很快回复博斯凯说,在文化部的图书中心没有查到我的名字,我这才知道该去哪里申请。

但当我终于到了巴黎时,博斯凯已经去世。陪同我去博斯凯墓的,除了他的遗孀,还有女诗人克罗蒂娜。原来,他们都属于一个“诗人帮”,马班也是成员之一。克罗蒂娜建议我去拜访马班,博斯凯遗孀也竭力鼓励,并帮助联系,于是我便去了位于圣日耳曼大街的外交部文化处。这里虽没有总部那么壁垒森严,但各种检查还是很严格,相机也不准带进去。办完手续,门卫通报上去。十来分钟后,马班的秘书出来接我,带我上了三楼,进入一个高大宽敞的阅览室。马班的办公室在装修,他暂时在这里办公。

第一次见面,我们就谈了很多。我了解到,他是布列塔尼人,在法国的东方语言学校学习土耳其语、阿拉伯语和波斯语,毕业后进入外交部工作,曾任驻英使馆文化专员,回国后在外交部负责国际文化交流,主要任务是让法国文化“走出去”。当时,法国当代文学在世界上的影响逐渐削弱,外交部所谓的文化交流只是往主要国家的法国文化中心寄一些图书,收效甚微。马班提出了新思路,设立了“斯丹达尔计划”,挑选一些有代表性的年轻作家到国外出访、游历、交流,让国外读者了解法国的当代作家与作品;设立“阿朗贝尔基金”,资助法国文艺家在国外举办展览、讲座、演出等活动;最重要的是建立了长效机制,资助法国文学作品在国外的翻译与出版,这个项目在不同的国家有不同的名称,在我国叫“傅雷图书资助出版计划”。老韩说,这个名称还是他和马班在闲聊时起的呢!当时马班问他中国翻译法国文学最著名的翻译家是谁。老韓说,应该是傅雷。马班说,那就叫傅雷出版计划吧!

马班设立和推进的这些项目,申请简单,手续简便,受惠者众,对法国文化“走出去”起到了极大的作用。如今,法语图书在国外被翻译和出版的数量仅次于英语图书,二○一八年光是法国本土的图书版权转让就达一万四千多种,连续十五年增长,而中国早在二○一四年就成了全球年引进法国图书版权最多的国家。所以,马班去世后,法国《世界报》给了他很高的评价,称他是“法国外交部图书与思想国际交流政策的创始人”,是“法兰西思想与作品走向世界的不知疲倦的摆渡人”。

马班对中国的出版人特别友好,除了我和老韩,他在中国的出版界、高校和政府部门还有很多朋友。最初的资助,几乎就他一个人说了算。对我们这些老熟人,几乎什么手续都不需要,只需告诉他一个书名。当然,他能够这样做,是因为上级对他充分信任。继他之后,资助就程序化、正规化和行政化了,还设立了一个评估和管理机构。当然,马班对我们的帮助,并不限于资助,他也是我们的“图书馆”。我在巴黎的时候,想要什么书,问他要就是,图书处有自己的藏书,他也可以从书店和出版社调书。我回国后他也经常给我寄书,我有时也夹带一点“私货”,有的书并非工作需要,仅仅是我自己喜欢,他也照寄不误。记得有一年,我组织了一场法国图书展,开了一大张书单给他,他很快就通过外交邮件把几大箱书寄到使馆转给我,其中大多是装帧精美的图书和画册,展览后我当然都扣下自己珍藏了。

二○○三年开始的中法文化年,马班是主要推手和执行者之一。被希拉克总统任命为中法文化年法方主席的昂格雷米是马班在外交部的老同事,两人曾一同在法国驻英使馆工作,后来又一起在国际文化交流处共事。那几年,昂格雷米频频来华协调,马班则在法国配合。在这之前,他突然寄给我一本昂格雷米在二十世纪七十年代初写的小说《情陷紫禁城》。原来,昂格雷米六十年代曾在法国驻华使馆和驻香港领事馆工作过,这本书写的就是他在那个时期的生活。我连忙组织翻译,出版后成了中法文化年的一个亮点。昂格雷米也多次来看我,考察和调研海天出版社在深圳开展中法文化交流活动和出版法国当代文学的努力。

马班为人谦和真诚,乐于助人,所以在法国文学界、出版界和外交界都颇有人缘,圈内人几乎都知道他,他也乐意把自己的朋友介绍给我们。每年三月的巴黎图书沙龙,他成了最受欢迎的人,差不多每个展位的人都认识他。他曾带着我在里面到处转,一路走,一路两边打招呼,真有天下谁人不识君的感觉。他最亲密的朋友有哲学家德勒兹、新小说派代表人物克洛德·西蒙、作家于连·格拉克、龚古尔奖得主艾什诺兹等。他给我介绍过多少作家和出版家,我已经记不清了,有的转身就忘了,有的则一直保持联系。有一次他请我去蒙帕纳斯的“菁英”饭店吃饭,说这里往来无白丁,你信不信?说着,他就拦住对面走来的一个老头,介绍说,这位就是埃利克·奥森纳,法兰西学院院士。奥森纳是我很敬仰的一位作家,曾写过《棉花国之旅》《水的未来》《一张纸铺开的人类文明史》等书。我后来拿到了他的《语法是一首温柔的歌》等作品的版权,还计划一同重走郑和下西洋的路线。

二○○六年,我应法国国际出版署邀请,去法国的出版社实习。马班发现对方给我安排的实习单位不太适合我,建议我去几家著名的百年老出版社,说在那里能学到更多的东西。为此,他联系和沟通了很久,最后终于说服了阿尔班·米歇尔出版社。该社负责接待我的法韦罗女士后来悄悄地问我:“伊夫·马班跟您什么关系?他为您的事来找过我们老板几次了。”那段时间,也是我跟马班来往最多的日子。他常常请我去他家,当时他住在斯坦尼斯街的一套小公寓里,房间之小、陈设之简陋让我不敢相信。他是离异,前妻据说是个美丽高雅的艺术家,但马班从来没有提起过她,巧的是我的房东认识她。有一次我冒失地提到了这事,他什么都没说。他们有一个女儿,在一个现代艺术博物馆当馆长,所以马班不时会打电话让我去取票看展览。马班早年应该还有一个夭折的儿子,他根据那段经历写过一个中篇小说《伤逝》,我后来把它翻译成中文,与他的另一本小说《赤道悲鸟》合在一起出版,书很受欢迎,当年就重印了。马班写过不少小说,老韩很早以前就在译林出版社出过他的《温情的人》。但马班自己最看重的,还是诗歌。他出过十五本诗集,得过马克斯·雅可布奖、魏尔伦奖、博斯凯奖和法兰西学院的埃雷迪亚奖等重要奖项,业内对他的诗评价很高。我以前编译过大型的法国诗选,所以老韩委托我选译一本他的诗选。但我一拖再拖,因为他的诗实在太难译。他说他的诗是为自己而写,为艺术而写,并不考虑受众,他的诗“灵魂深度让人眩晕,常常让人在想象的小路上迷失”(法国诗人德尼·厄德雷语)。翻译过程中,我常向他请教,可他有时自己也解释不了,说那是一种感觉、感受和瞬间的灵感,并不受逻辑束缚,你能悟到,就是读懂了,否则我怎么讲你也不会懂。

也是在那年,我回国后,想邀请波伏瓦的女友马德莱娜女士来华举办巡讲活动,但法国驻华使馆告诉我,他们发现马德莱娜并不是法国公民,尽管她在法国生活了三十多年,且在联合国教科文组织任过职。我让马德莱娜赶紧去找马班,她却给我带回一个惊人的消息:马班脑梗瘫痪了!

此时离他退休仅一年。

他病后,我们在很长一段时间里失去了联系,他搬了家,好像去了女儿家住。邮箱已经不用,他也无法打字。经多方打听,总算得知他暂时没有生命危险,将来能恢复到什么程度就不知道了。在这之后,我每次去巴黎都设法跟他联系,但都石沉大海。也许他无法回复,也许他不想以现在的状态见人。我想,他需要安静,这是肯定的,于是便尽量少打扰他。二○一二年底,我从加拿大回原单位工作,老韩告诉我,马班现在能回邮件了,脑子还很灵活,就是下肢不能动了;并说有空可以跟他通过邮件聊聊天,在翻译方面有什么问题也可以请教他,让他觉得自己还有用,还被需要。当时我正在翻译拉马丁的诗,确实遇到了一些难点,问了不少法国朋友都得不到满意的解答,于是立即给马班写邮件。果然,他很快就回信了,详细解答了我的问题:说这里省了一个词,那里换了词序,这个单词在这里应做这样的解释。经他一番解释,一切清楚了,可见他文学功底之深和对诗歌的熟悉程度。

这样的交流持续了很长一段时间,直到有一天,他很久才回邮件,说自己近来身体不舒服,我这才意识到,他是个重病之人,于是适可而止,此后大多是在节假日去信问候。在这期间,老韩又翻译了他晚年的一本重要小说《像风一样疯》,书中写的是一个法国外省青年在伊斯坦布尔与一个英国女孩的爱情故事,老韩说,“其时其境并非虚构”。我明白,马班在忆旧,在总结自己的人生了。在这前后,他的创作热情空前高涨,小说大量出版,《废物作家肖像》《夕阳下的老人》《身体的囚徒》。正如作家库里-加塔所说,他“把自己的病变成了文学的素材”,或追忆往事,或“清醒而无情地审视自己的身体”,表达自己精神的苦闷、身体的苦难和心中的无奈,他不愿自己的生命像“沉默的花菜一样结束”,想抓住这最后的机会,把以前想写而没有时间写、想说而没有说的东西都倒出来。

二○一八年,我再次去法国。途经巴黎时,我发邮件给他,提出想去看他。他很爽快,马上就跟我约了时间,但第二天,他又要求取消,且没有说明原因。老韩说,你一定要去,他最近情绪波动很大,甚至有轻生的念头。我大吃一惊,再次发邮件给他,强调是代表老韩和我两个人去看他,时间不超过一刻钟。过了半天,他终于同意了。第二天,我在约好的时间去了他的新住址。前来开门的是一个高大的黑人青年,我猜应该是他的养子。马班见到我很高兴,他虽然坐在轮椅上,但气色不错,与我想象的完全不同。他顯得很轻松,跟我开着玩笑,说你还记得吗,你第一次来巴黎时,被人偷了钱,是我资助了你。我说当然记得,我的签证过期,也是你开条子给警察总局的。他说,有个问题我一直弄不清楚,中国女子笑起来的时候为什么要用手捂住嘴?比如你们北京大学的某某教授,说着,他模仿那位女教授笑不露齿的样子,逗得我哈哈大笑。他又说,你们中国人讲义气,重感情,比如你和老韩,这么多年来一直关心我,尽管我现在已经不能给你们任何帮助了。我说,中国的朋友都牵挂你,想念你。你还记得吗,你当年答应我退休以后第一个要去的国家就是中国。他苦笑着摇摇头,说,去不了啦。

不知不觉已过去半个多小时,不能再久留了。我知道,他表面上这么轻松愉快,肯定是不想让我们担心。我随身带了相机,打算跟他拍张合照的,但怕他敏感多想,所以一直没有拿出来。这成了我终生的遗憾。

二○二○年七月