布鲁塞尔是一座奇妙的城市,大广场一晚一早的喧闹与冷峻,艳阳下和大雨里的热情与萧瑟,对比强烈。广场的一角有一座塞尔克拉斯纪念碑,建于一九○二年。传说游人只要摸了雕像的手臂,就会重返布鲁塞尔。二○一九年,我再次来到这里。五年后的布鲁塞尔,城市天际线丰富了起来,“在建中”的形象如故。慢食运动不再流行,垃圾分类如火如荼,天鹅宾馆开始实行会员制,依然不变的是傍晚时分的迷人阳光,让人萌生对世间所有事物的美好情感。我们入住的私人公寓距离小于廉的雕塑只有几百米。房间很大,朝南的一面全部是落地玻璃窗,想必冬季一定温暖惬意。对面的住家有一位红发女子,无论清晨还是傍晚,总能看见她安安静静读书的模样。

一

五十周年纪念公园的凯旋门

五十周年纪念公园的凯旋门为了弥补二○一四年访学时的遗憾,第一站便奔赴滑铁卢古战场。从住宿地开车出发,不到一刻钟便抵达了五十周年纪念公园。上一次我的探索止步于此,在观看了世博展馆里的“玛莎拉蒂百年展”后便匆匆离开了这座城市。展览中让我印象最深的是二十世纪五十年代汽车外形设计的豪华和七十年代的平淡与简单。在展览中还有一个类似于科普宣传的单元,讲述了比利时传教士南怀仁和汽车发明之间的关系。这一次从五十周年纪念公园开始扩展的旅途,成为奇妙的起点。从公园凯旋门所在的方位左转,浮现在眼前的是充满浪漫风情的建筑群。经过一片高档住宅和使领馆区域后,迎面而来的是意料之外的布鲁塞尔。与谈不上优雅、舒适甚至好闻的市中心相比,弥漫在鼻尖的是清新的空气。城市还是森林,恍惚中我努力辨识。让人意犹未尽的绿色一片片袭来,行道树的深处还有草地和湖泊,不少家庭带着孩子正在其间运动和野餐。经过十多分钟曼妙舒心的路程后,我们驶上了通往滑铁卢所在村庄的高速公路。公路两边是郁郁葱葱的大树,如同行驶在氧吧里。

我们所经过的区域是索尼安森林(Foret de Soignes),它既是包围布鲁塞尔大都会区的中心公园,也是包含交通枢纽的主要空间结构。这样的城市规划与一位君主有着密切的关系—利奥波德二世(1835-1909)。利奥是历史上唯一将森林作为准大都会的娱乐中枢进行大力开发的国王,在他的努力下,森林和城市之间建立了前所未有的联系。他在森林中规划了一个全新的城市,增添了供精英们高尔夫、赛马、湖畔散步和野餐茶会的场所。由有轨电车、铁路、漫步道和观景道构成的路网则连通了城市与森林。比利时的森林被划分为三个区域,其中布鲁塞尔首都地区就占了38%的份额(其余为佛兰德地区56%、万隆地区6%)。一八九七年,布鲁塞尔世界博览会在米贝尔公园和特鲁伦举行,成为未来城市—森林建设的开端。此后,相互嵌套的城市—森林两极复合体系演化为一个集森林、多中心城市和各种娱乐设施于一体的多极体。二战后,以林中住宅为代表,布鲁塞尔对拥抱森林的新型城市化的兴趣日渐浓厚。二十世纪六十年代,城市的环城公路也建设在森林内。时至今日,城市仍在向野外森林“扩张”。

利奥波德二世(1835-1909)

利奥波德二世(1835-1909)利奥波德二世在国内被称为“建设之王”,他任内的巨大工程包括安特卫普火车站、皇家美术馆、五十周年纪念公园等。他去过印度、中国、埃及等地,也常被描述成是一位野心勃勃的管理者。一八六一年利奥写道:“海洋冲刷着我们的海岸,世界展现在我们眼前,汽船和电力缩短了距离,地球表面一切未占用的土地(大多數在非洲)能够成为我们行动和成功的地域。”在一八六五年继位之前,利奥在远东进行了长达半年的旅行,他曾说“我的梦想是建立一个世界印度公司,总部设在布鲁塞尔”。

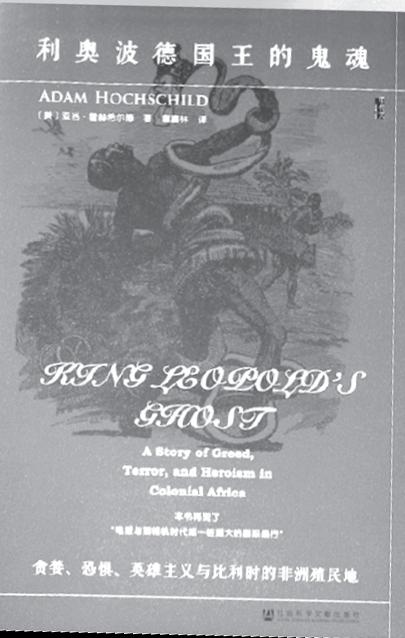

一九九九年,美国历史学家亚当(Adam Hochschild)出版了《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopolds Ghost)一书,披露了大量利奥主导下的比利时在刚果进行殖民统治的细节。根据此书展示的内容,大量掠夺的财富流入比利时,至少有六百万法朗的剥削收入被用于比利时布鲁塞尔的城市改造和基础设施建设。利奥在刚果最初的物资掠夺主要是象牙,用以制作珠宝、钢琴键和假牙。随着自行车生产的盛行,橡胶(轮胎原料)经济抬头。刚果当地的男性被强制要求采集橡胶,不能完成指标者的妻子或女儿将受到恫吓,常常以砍去手脚作为惩罚。估测当时刚果的死亡人数在一千万至一千五百万(对于确切死亡人数各路专家也存有疑问,当时天花和锥虫病在非洲非常盛行,疾病也是造成人口递减的因素)。利奥有一名十六岁的情妇(Caroline Lacroix,法国人),她的绰号便是“刚果皇后”,因为在刚果的收入支付了她的华服及奢侈生活。虽然比利时的国民非常不喜欢国王的这一段恋情,利奥本人却并不介意,许多公开场合仍然携其一同出席,包括他的表亲英国女王维多利亚的葬礼。

《利奥波德国王的鬼魂》[ 美] 亚当·霍赫希尔德著扈喜林译社会科学文献出版社2018 年版

《利奥波德国王的鬼魂》[ 美] 亚当·霍赫希尔德著扈喜林译社会科学文献出版社2018 年版根据亚当书中的记录,反对利奥波德二世的运动在安特卫普的港口开始,英国人爱德华·莫里尔(Edward Morel)通过比利时的交易记录确证了利奥波德对刚果实施的奴隶制。爱德华的判断马上得到了英国大使罗杰·凯斯门特(Roger Casement)的证实,因为英国反对利奥的垄断贸易。随后英国国会派罗杰前往刚果考察及评价人权状况并形成报告,同当地公众的抗议书和请愿书一起于一九○四年递交。《利奥波德国王的鬼魂》一书将利奥描绘成与希特勒相提并论的大屠杀者,一经出版便在比利时引起争议。事实上,比利时不是第一个殖民非洲的国家,英、法、德、葡等国当时在非洲也有各自的殖民地,类似的残暴行为同样存在。

位于滑铁卢古战场中心的狮子山

位于滑铁卢古战场中心的狮子山因为导航的定位不准确,我们居然没能一下找到滑铁卢古战场。在村庄里转了一圈之后,终于看到了田野映衬下的雄踞山头的狮子。古战场的中心是一座四十五米高的土山,共二百二十六级台阶,一八二六年由荷兰统治下的比利时妇女用背篓运土的方式堆成。狮子山是为了纪念荷兰奥兰治王子威廉二世而建造的,他率领荷军作为盟军参战,肩膀被法军的子弹击中。国王威廉一世下令在其受伤之地建造纪念碑以表彰儿子。重达二十八吨的铁狮子,面朝法国的方向,据说是使用遗留在战场上的废铁铸造的。当年,拿破仑率领的法军与惠灵顿公爵的联合部队(英国、普鲁士、奥地利、俄罗斯等)在两公里多的战线上进行了一天的鏖战。双方共留下了近五万具尸体。惠灵顿曾这样评论滑铁卢之战,“胜利是除失败之外的最大悲剧”。如今为了保护历史遗迹,周围禁止耕作。每年的滑铁卢战役纪念日(6月18日),这里都会上演穿着古时战袍的穿越剧。在其余的平常日子里,古战场并不热闹。狮子山的外围用铁篱笆围起,一个戴着墨镜的男士盘着手,气定神闲地坐在铁门前。他是来提示大家,入内需要付费的。作为一个不像景点的景点,并没有规划中的停车场。大家默契地找空地停车,不断有兴致勃勃的男士自驾前来。我们身边的车里,一位男生哼着歌曲欢快地换着球鞋,做好了要征服滑铁卢的准备。同伴前去询问,里面是否安装了电梯,我们的中国式思维一定让老外见笑了。答案是没有任何升降设备,需凭一己之力登山。风儿吹过身边的草地,虽然是八月酷暑,却感受到了一丝凉意。山头有颤颤巍巍互相扶持的老夫妻们做出眺望远方的姿势。望着脚下的历史剧场,想必也是感慨万千。

位于布拉迪斯拉发老城广场的拿破仑雕像

位于布拉迪斯拉发老城广场的拿破仑雕像二○一五年滑铁卢战役二百周年之际,狮子山山脚下建成了一座纪念馆。主要用来全面展现滑铁卢战役的经过及其在世界近代史上的重大意义。设置的展览包括军官制服、战略战术以及军队后勤保障等,还可以通过3D视频来感受战争的惨烈。不过最吸引我目光的是摆放在古战场餐厅门口的拿破仑雕像,充满了戏谑的味道。与巨大的山头狮子相比,这一具石像的大小只是孩童的身高。长筒皮靴、肩章和四角帽,拿破仑服装的典型要素一应俱全。他双手环抱在胸前,有点无可奈何,又有点无所谓。给一位失败者留下放塑像的位置究竟是出于何种考虑呢?在游客们看来,这件雕塑更像是一个看板,招揽爬山累了的人们来用个餐。也许没有了“拿破仑”,场景的意义就不明朗了。拿破仑已经成为欧洲旅游的招牌标识。在斯洛伐克的首都布拉迪斯拉发的老城广场,也有一座他的铜像,戴着标志性的帽子,身体前倾靠在椅背上。这是供游客休息的道具,人们坐在椅子上反过手来顺便可以刮刮他的鼻子,鼻端的铜色也尤其光亮,或许世人都想感受一下“征服”拿破仑的味道吧。铜像的身后是法国大使馆。

雅克- 路易·大卫《马拉之死》

雅克- 路易·大卫《马拉之死》BBC的纪录片曾提到在欧洲出现的一个奇怪现象,即参观者们在滑铁卢战役纪念日疯狂购置拿破仑的相关商品,其中一些受访人士根本搞不清谁才是这场战役里的失败者。这可能也是古战场在战役二百周年纪念的时候要建造纪念馆来厘清历史事实的原因。“滑铁卢”一词已经带有太多的文化阐释,它通常表示遭遇惨败,在法国意味着对拿破仑的惋惜和同情,在英国则是勝利。很多欧洲城市都建有以“滑铁卢”命名的广场或街道。二○一八年在伦敦游玩时住在“伦敦眼”附近的酒店,从阳台望下去便是滑铁卢车站,几乎每分钟都同时有红色、白色和蓝色的列车在这里进出。一八四八年建成通车的滑铁卢车站有着极其复杂的站台结构,可以看出它在伦敦交通运输中的枢纽地位,亦可见滑铁卢的胜仗对英国人的意义。不过,拿破仑在英国也有著名的同情者。当英军在滑铁卢击败法军的捷报传到伦敦时一片欢腾,唯独诗人拜伦说,这个消息多么令人沮丧。拿破仑流放后,拜伦还写了一首诗,《拿破仑的告别》(Napoleons Farewell)。这令人想起雨果在《悲惨世界》中所提到的:“失败反而把失败者变得更崇高,倒了的波拿巴仿佛比站着的拿破仑更高大些。”

二

在布鲁塞尔,还有一件必须要做的事,就是去皇家美术馆看雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David,1748-1825)的名作《马拉之死》。经常在学生的吐槽动图里看到这幅画的改编版,他们将马拉手中的字条换成了试卷或作业,以表现准备不充分时的绝望或濒死状态。关于《马拉之死》一画的研究,是艺术史的显学,围绕其背后的人物遭遇、政治生态甚至临摹细节的真实性等展开了旷日持久的学术辩论。形式分析的、符号学的、政治学的,纷纷登场的阐释让这幅作品本身从绘画变成了文本。而我对于大卫画作印象最深的是悬挂在卢浮宫里的《拿破仑的加冕式》,它被印在高中美术课本上。当年美术老师将德拉克洛瓦的《自由引导人民》、籍里柯的《梅杜萨之筏》和大卫的这幅画一起作为欧洲美术史的开篇课程来讲解,它们仿佛就是我对西方美术史认识的第一站。

雅克-路易·大卫出生于巴黎的富裕家庭。九岁时目睹了商人父亲被枪杀,母亲随后离家出走,他被送去寄宿学校,并由他的两个建筑师舅舅带大。家族的规划是想让大卫从事建筑或法律、医药相关的职业,可是他却爱上了画画。鼎鼎大名的洛可可艺术家布歇是大卫的远房亲戚,在他的安排下大卫师从约瑟夫-马里·维恩(Joseph-Marie Vien,1716-1809)。维恩是最早开创新古典风格的画家之一,曾任罗马法国学院院长,也是迄今唯一葬于先贤祠的画家。布歇将大卫送到维恩的门下,是因为他发现大卫并不喜欢洛可可风格的绘画。当时,维恩同时在法国皇家绘画和雕塑学院任教,该学院是巴黎国立高等美术学院的前身,也是继意大利的佛罗伦萨美术学院、博洛尼亚美术学院之后,在西方世界建立的第三所美术学院。学院从一六四八年成立至一七九三年废除,统治了法国艺术界一百五十余年。

一七六六年,大卫进入皇家绘画和雕塑学院学习。他个人的抱负是赢取著名的罗马奖(Prix de Rome,1663-1968年间法国政府设立该奖,旨在资助年轻的法国艺术家去罗马学习)。历经四次失败后,大卫最终在一七七四年获得了该奖,其间他甚至采取了极端的绝食方式来磨炼自己。获奖后,他说“这是五年来第一次可以畅快地呼吸”。一七七五年,大卫和导师维恩一起前往罗马。一七七九年在庞贝古城遗址的经历给了他很深的影响,使他更坚定了古典主义的信仰。大卫认真钻研古代希腊罗马雕刻,做了四年的素描。大卫的第一个订单是祭坛画,他的画作使他在艺术领域逐渐确立了名声。自视甚高的大卫婉拒了继续领用奖学金留在罗马,毅然决然回到巴黎,开始了他的画家职业生涯。大卫不久便进入学院任教,招收了很多学生,建立了自己的绘画工作室。他的画作在沙龙展出,他经常采取一些被视作是“离经叛道”的做法来展示作品,比如与传统叙述不同的摆放顺序和具有戏剧化的说明等。大卫的一些学生对他不合常规的操作无法认同。不过,作为老师的大卫本人十分自信和宽容,他从不妒忌那些才华横溢并获得认可的学生,也从不担忧他们将来的地位会超越自己。崭露头角的大卫甚至吸引了后来的美国总统托马斯·杰斐逊的注意,后者对他在一七八七年绘制的《苏格拉底之死》赞不绝口。不过,大卫在艺术圈的崛起除了其本身的才能外,也离不开妻子所在的原生家庭方面的帮助。大卫在一七八二年和玛格丽特-夏洛特(Marguerite-Charlotte Pécoul,1764-1826)成婚,她的父亲是一名富有的建筑商人,正承包了建造卢浮宫的业务,具有极强的社交能力和人脉资源。

贡布里希在《艺术的故事》里说:“十八世纪中叶以前,艺术家几乎很少超出狭隘的图解范围,难得有人去描绘传奇场面、中世纪逸事或当代历史。不过,这种情况在法国大革命时期迅速地改变了,艺术家突然感觉选择什么做题材都没有限制了。” 对于大卫来说,作为一个艺术家,只有投身于时代的变革,才能创造出震撼人心的作品。他本人说过:“艺术不是目的,而是手段,它为了帮助某一个政治概念的胜利而存在。”大卫总是与法国大革命联系在一起。他在一七八四年绘制的《荷拉斯兄弟之誓》被视作是人民斗争的代言。一七九三年,大卫加入了资产阶级左翼的雅各宾派,成为罗伯斯庇尔的战友。他投票赞成处决路易十六,妻子也因此离开了他。此时的大卫以公共教育委员会和艺术委员会的委员身份从事大量的革命艺术活动,完成名作《马拉之死》。该画作在当时被称作“革命的圣殇”(pietà of the Revolution)。在罗马的伯多禄大教堂,米开朗琪罗的雕塑名作《哀悼基督》的名称即为“pietà”。喜爱古希腊罗马雕塑的大卫一定在游学期间多次观看过这一作品。圣母怀抱中的耶稣垂下的手臂,和躺在浴缸中的马拉垂下的手臂,在视觉上是如此共通。这也许从另一个侧面可以解释为什么有皮肤病的马拉在他的画中有着大理石般光洁的肌肤。

雅克- 路易·大卫的自画像(1794),藏于卢浮宫

雅克- 路易·大卫的自画像(1794),藏于卢浮宫“热月政变”后雅各宾派倒台,大卫被控叛国罪,并在一七九四年八月被捕。大卫被贬为“艺术暴君”,他结结巴巴地为自己辩护,但没有人听懂他在说什么。年少时爱上击剑的大卫曾在运动中受伤,导致脸部的会话神经损伤并引发了肿瘤,造成了永久性的容貌瑕疵和语言功能障碍。在狱中,他求来了一些颜料和画笔,为自己画下了著名的自画像。画作上脸部的伤痕清晰可见,但画家本人的形象却是浪漫而纯真的。微红的脸颊,蓬松的卷发,握着画具的有力的手,敞开的衣领,仿佛袒露出他纯净透明的心。大卫用色彩和画笔精心雕琢了一个年轻化的自己,似乎抹去了作为政界叱咤风云的老手的痕迹。不过,从画像上不能对焦的眼神来看,大卫在狱中的确出现了视力变弱的症状。在一七九五年十月大赦之前,他就从监狱中被释放了出来。

《拿破仑的加冕式》

《拿破仑的加冕式》获释后,大卫的个人生活和专业生涯都迎来了转机。欧洲各地有上百个青年画家向他学习绘画,其中就包括格罗(Antoine-Jean Gros)、安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)等后来成为大师的艺术家们。一七九六年十一月,前妻与他复婚。一七九九年,大卫创作的《萨宾妇女的调停》引起了拿破仑的关注,不久后他成为拿破仑一世的宫廷画家。在这一时期创作了歌颂拿破仑的《拿破仑的加冕式》《授旗式》《拿破仑越过圣贝尔纳山》《拿破仑在办公室中的像》等作品。《拿破仑的加冕式》画作是一项重大而繁复的工程。下笔之前,大卫找人制作了一座模仿加冕全景的木偶模型盘,实践画面光线的调整。在绘画细节的编辑和处理上,充分体现了他的智慧。为了巩固帝位,拿破仑傲慢地让罗马教皇庇护七世亲自来巴黎为他加冕。可是在巴黎圣母院的加冕现场,拿破仑拒绝跪在教皇前,他将皇冠夺过来自己戴上。在画作中,大卫选用了皇帝给皇后加冕的后半截场面。身穿紫红丝绒与华丽锦绣披风的拿破仑,已经戴上了皇冠,他的双手正捧着小皇冠,准备往跪在他面前的皇后约瑟芬的头上戴去。这幅画作既扮演着新闻报道的纪实功能,又没有使教皇难堪,拿破仑非常满意。从此,大卫再度以新的热情投入到艺术创作,为拿破仑的政权宣传效劳。

一八一五年滑铁卢战役后,波旁王朝复辟,路易十八要清理所有和拿破仑相关的人员。虽然法国宫廷向大卫提供了画师的职位,但他担心最终还是会遭遇清算而拒绝。一八一六年一月,借助学生的帮助,他和妻子逃亡到布鲁塞尔定居并度过余生。在布鲁塞尔,大卫放弃了现实的题材,又沉浸在对古代社会的向往之中。大卫的创作兴趣重新回到古希腊和罗马的题材上,并以小规模的神话场景、布鲁塞尔公民的画像,以及拿破仑式的流亡者等为创作主题。在那里他影响和培育了一批布鲁塞尔的艺术家,比如纳维兹(Francois-Joseph Navez)。在纳维兹的协助下,大卫完成了肖像画《根特三妇人》(Les Trois Dames dites de Gand)。他的一些学生试图通过谈判运作他的返法进程,可结果并不理想。面对愤怒的学生,大卫说,不要再和我说要我去争取回我应得的。我不需要再做什么,我该为祖國做的都已经做了。我建立了一座辉煌的学校,绘制了经典的画作,让整个欧洲都来学习。我已经完成了人生中需要讨价还价的部分,就让政府这样对待我吧。

在布鲁塞尔的日子,大卫白天在画室工作,晚上听听音乐看看戏,一次散场回家时被一辆马车撞倒。此后身体每况愈下,但他还是努力接单绘画,并完成了《维纳斯与被三美神解除武装的马尔斯》(1824)的巨作。一八二五年十二月二十九日,大卫在布鲁塞尔去世,妻子不在身边,她因为虚弱的身体状况正在巴黎就医。大卫后被安葬在布鲁塞尔艾弗尔公墓。法国君王拒绝将他的遗体运回祖国埋葬。大卫的妻子离世后,他们的儿子偷偷将大卫的心脏藏在玛格丽特的棺材中,终于随妻子一起安葬于法国,如今在巴黎的拉雪兹公墓。在一九八九年法国大革命二百周年之际,法国政府提出想要回大卫的遗骸,比利时政府没有同意。现在他的墓地成了历史纪念碑。

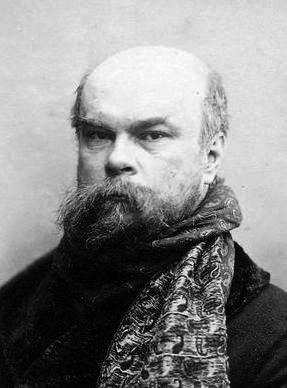

兰波,摄于17岁

兰波,摄于17岁 魏尔伦(Paul Verlaine,1844-1896)

魏尔伦(Paul Verlaine,1844-1896)大卫自我流放到布鲁塞尔时,将《马拉之死》带在身边。他的肖像画在他去世后被出售,《马拉之死》则由其儿子保管,现在被单独展示于比利时皇家美术馆。

三

莫华伦在歌曲《天使在欧洲》中唱道,不是维也纳,不是米兰,也不是巴塞罗那,从雨夜科隆到巴黎陷入爱河,在布鲁塞尔谱成恋歌。布鲁塞尔也许是一个适合记录情感的地方。在这座城市的街头,有一个纪念牌,竖立于一九九一年十一月十日,这是法国诗人兰波(Authur Rimbaud,1854-1891)逝世一百周年的日子。纪念牌上面刻着:一八七三年七月十日,在这家旅店(A La Ville de Courtrai),魏尔伦(Paul Verlaine,1844-1896)开枪打伤了兰波。两位伟大的诗人在布鲁塞尔结束了他们之间的特殊情感,随后魏尔伦被捕入狱,兰波回到故乡养伤和创作。在完成诗作《地狱一季》和散文《彩画集》(又称《灵光集》)后,兰波便终止了自己的文学生涯。

在与魏尔伦相遇之前,兰波曾三次离家出走,分别是一八七一年十月步行去布鲁塞尔,一八七一年二月和四月去巴黎。据说当时的兰波身无分文、无所投奔,曾与巴黎公社的战士们一同参加战斗。一八七一年五月,兰波回到故乡夏尔维尔后,分别写信给自己的拉丁文和修辞学的老师乔治·伊藏巴尔、友人保尔·德莫尼,陈述了有关诗的新观念,文学史上称之为“通灵者(voyant)书信”。兰波说:“我认为诗人应该是一个通灵者……必使各种感觉经历长期的、广泛的、有意识的错轨,各种形式的情爱、痛苦和疯狂,诗人才能成为一个通灵者。他寻找自我,并为保存自己的精华而饮尽毒药。”

一八七一年九月底,兰波受魏尔伦之邀,带着诗稿《醉舟》前往巴黎。魏尔伦欣赏兰波的天赋,渴望从他那年轻茂盛、富有朝气的热情里获得写作的灵感,而兰波也敏锐地感知到了这份渴望。根据传记电影《心之全蚀》(Total Eclipe,1995)的描述,为了兰波,魏尔伦抛弃刚刚生育的妻子,与他出走伦敦和比利时,一起写诗,一起生活。没有了魏尔伦岳父的赞助,日子过得相当狼狈。两人为了维持生计,时而教书为生。同时,兰波经常为了魏尔伦在他和家庭之间的摇摆生气,为一些小事而争吵。有一次魏尔伦把兰波赶出屋子后又后悔,花了好几天找他,最后在街边的垃圾桶发现了正在翻找食物的兰波。年长的魏尔伦抱着小他十岁的兰波痛哭。两人就这样互相需要却又彼此伤害着。正如鲍勃·迪伦在《当你离去我倍感寂寞》(Youre Gonna Make Me Lonesome When You Go)里唱的,“我俩的关系彻底决裂,这不禁让我想起了魏尔伦和兰波,但我无从与之相提并论”。鲍勃将兰波视为自己精神上的前辈和先驱。

一八七三年七月,布鲁塞尔的枪声之后,虽然兰波一再宣称撤回控诉,法官还是判魏尔伦入狱两年。同年十月,兰波在布鲁塞尔自费印成《地狱一季》五百册。这是诗人唯一一本手订的散文诗作品,但他仅取走样书六册分赠友人,印刷的尾款也没有付清。此后,兰波在欧洲徒步,并最终前往非洲,其后的人生经历更像是一部传奇。他曾说,“我的生命不过是温柔的疯狂”。尽管远离了诗歌,兰波旺盛的生命力还是驱使他去冒险。在结束短暂诗人身份后的十八年里,兰波当过荷兰雇佣兵、马戏团的翻译、监工、保镖、武器贩子、咖啡商、摄影记者、勘探队员等。他变成了忠实的科学爱好者,不断要求家人寄书给他,购买摄影器材。一八八○年十一月,当起咖啡商的兰波被派驻阿比西尼亚(今埃塞俄比亚)办事处,月薪一百五十卢比,包食宿,外加1%的红利。一八八四年,巴黎地理学会杂志发表了兰波前往索匹亚奥加丹的旅行报告,目的是寻找象牙。他弄了一台照相机,细心挑选来自不同地区的妇女,让她们教他各种的语言,不仅自己探险,还与一些土著君主联合,为欧洲商旅提供了奇幻而又讽刺的项目。他所走的路线后来成为埃塞俄比亚铁路线。在塞浦路斯、亚丁和阿比西尼亚,他和很多女性产生了恋情。

电影《心之全蚀》(1995)海报

电影《心之全蚀》(1995)海报在兰波冒险的日子里,魏尔伦在自己的诗歌评论集《被诅咒的诗人》(Les Poètes maudits,1884)中为兰波著文,说他“体格健壮,几乎是个运动健将,拥有一张完美的、被放逐天使般的椭圆形脸,一头蓬乱的淡褐色头发,以及令人不安的蓝眼睛”。魏尔伦选登了兰波的一些诗歌,包括《醉舟》《晚祷》等,呈现了一个天才的、孩子气的、充满能量的诗人形象。“我温柔地撒尿,朝着棕色的天空,又高又远,并得到硕大的向日葵的赞同”,在电影《心之全蚀》中,出现了好几次兰波诗中的场景,让我联想到了阳刚、力量、麦田、梵高以及弗洛伊德。还记得第一次读到兰波的诗歌时的震撼,“我是被天上的彩虹罚下地狱,幸福曾是我的灾难。我的忏悔和我的蛆虫,我的生命如此辽阔,不会仅仅献身于力和美”,一个十几岁的孩子对人生和世界有着如此深刻的认识。兰波对太阳和热量有着深切的渴求,在题为《布鲁塞尔》的诗歌里,多次提到了“阳光”。他前往非洲大陆探险,也有着太阳的吸引。魏尔伦的诗歌评论集出版以后,引发了读者们的热情。不知道兰波有没有见过这些出版物,不过他本人应该清楚自己作为诗人正在声名鹊起的事实,因为一八八五年兰波收到了旧日同窗保罗·波德(Paul Bourde)的来信,信中提到了相关的信息。一八九一年,兰波的右膝滑膜炎未能治愈并发展成癌症,使得他处于半瘫痪的状态。他雇用了十六个非洲黑人,被抬着穿越了埃塞俄比亚沙漠,来到海边,坐船回到马赛。兰波在马赛做了截肢手术,同年因病情恶化去世,年仅三十七岁。

《兰波作品全集》[ 法] 阿尔蒂尔·兰波著王以培译东方出版社2000 年版

《兰波作品全集》[ 法] 阿尔蒂尔·兰波著王以培译东方出版社2000 年版在《心之全蚀》中扮演兰波的是莱昂纳多·迪卡普里奥,当年的他二十一岁,肆意张狂,俊俏的脸庞上清澈而闪亮的眼睛和兰波那张著名的肖像照片相似。兰波的生命极其短暂,从诗人到探险者,他由一个放肆的孩子变成了一个严峻的男人。魏尔伦得知兰波的死讯后说,他对兰波的记忆犹如太阳照耀,永不熄灭。在《地狱一季》中,兰波写下“真正的生活是不在场的”(La vraie vie est abserte)。兰波的老师乔治·伊桑巴尔曾忧心忡忡地断言这位太不安分的学生将来与世界势难和睦,因为世界从不谦让。兰波自己也曾说,精神上的搏斗和人间的战争一样暴烈。作为醉酒、懒散、壮游的代表,垮掉派诗人对兰波大力推崇。他的做派、观念被不断讲述。即使时过境迁,只要他的诗歌与灵魂再现,总令人耳目一新。

一九九八年,王以培先生开始动手翻译兰波的作品,《兰波作品全集》第一版于二○○○年出版。在兰波一百五十周年诞辰时,他撰文指出:“我们今天紀念兰波,就是要将这位曾经忍受了种种孤独和苦难的孩子,迎回人类温暖的家庭……一个受苦的孩子,为什么会在他所处的时代创造出奇迹?我想,也许正因为他在苦难的岁月里始终保持着一颗敏锐的童心。”