帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)

帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)自从接触了女性主义理论,我开始对自身的社会性感兴趣,为什么个体会陷于群族、性别的窠臼而难以自拔?以我的理论物理的背景,我意识到人与人之间的关联是形成顽固秩序的重要原因。我开始阅读社会生物学方面的书籍。社会生物学研究动物的社会性行为的生物机制,从二十世纪七十年代起,生物学家爱德华·威尔逊(Edward Wilson)用引人入胜的写作向大众介绍昆虫的利他行为和超生命体(superorganism),使得这个领域一度备受瞩目。但是当昆虫的社会性被引申到人类社会时,一些结论显然为种族歧视和性别压制提供了廉价借口,于是科学家阵营爆发了激烈争论和质疑,争议残留的一个问题是:人到底有多特别?在进化过程中,人和动物之间到底发生了哪些关键性的分别?在嘈杂之中这一领域已经前行、深化,出现了社会神经学、认知神经学、进化心理学等若干多学科交叉的研究领域。这些研究在神经元、神经线路和系统、分子生物学的层面探究人的精神世界,趋近人之所以傲居动物之首的奥秘,一些新的发现挑战过往关于人的本质的预设,极具哲学意义。帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)是一位分析哲学家,退休前是加州大学圣地亚哥分校的哲学教授,曾获麦卡锡奖。她在事业的中途开始跟人合作进行神经科学研究, 善于把重要实验结果纳入久远的哲学命题的背景进行考察,她的工作开启了神经科学哲学的新领域。她是我读过的,继西蒙娜·德·波伏瓦、朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)之后的第三位女哲学家。

丘奇兰德《良知:道德直觉的起源》英文版

丘奇兰德《良知:道德直觉的起源》英文版丘奇兰德小时候做过一件调皮捣蛋的事。农场的狗尼克从小被训练进入房子不逾越厨房的范围。尼克三岁的时候,有一天丘奇兰德独自在家无事可做,决定看一看能不能怂恿尼克走进客厅。她向狗保证进来仅此一次是可以的,但是狗望一望她,尾巴垂下去,头也低着,看起来十分矛盾。不论丘奇兰德怎么叫它,它都一动不动。她把游戏加码,拿出一根香肠,狗看起来很难为情,它垂下头,后退,转身走出了房子,留下丘奇兰德为自己的企图羞愧。这条狗看起来多么像有良知!人类的良知和狗的禁忌之间有联系吗?哲学家小时候做的这件事似乎给了她通向神经学哲学领域的一把钥匙。

在读《良知:道德直觉的起源》(Conscience: The origins of Moral Intuition,2019)这本书时,我带着几个自己的问题。神经学哲学家要解决的问题是什么?他们的方法是什么?在现代社会,哲学何为?哲学可以被科学取代吗?从伽利略开始,现代科学登场已经四百年,然而人们在日常生活中使用的语汇、观念和理论并没有被科学完全取代,风水、星相仍然是市井之谈,哲学的最基本概念—意识,在脑科学领域里仍然撲朔迷离。科学对道德哲学中的良知这一概念的了解又如何?帕特里夏·丘奇兰德的这本书在神经科学和道德哲学之间搭建桥梁,并试图从神经科学的角度解析这样的问题:

1. 什么是良知?

2. 良知从何而来?

3. 良知是普遍的吗?

一、流通中的良知

—语义辨析和科学命题

尽管很多人能在适当场合中使用“良知”这个词,大家所指的意义却有所不同。

良知的英文“conscience”,源于拉丁文,字面的意思是共同的知识,或者关于群体标准的知识。纵观这个词在历史上的演绎,我们发现,良知又不止于对群体标准的认识,有时良知要求我们挑战、超越团体的通识,追求更高的原则。比如路德拒绝天主教堂的道德标准时,宣布良知超越现存的准则,他坚信神把道德真理写在了我们个人的良知上。韦伯大字典对conscience有数种解释:对于道德上正确与否的认识;一个人趋向好的行为的资质;在心理分析理论中,良知是超我对于自我的指令;良知是人用自己认可的道德对自身的规范,是对于公平和正义的敏感。

古希腊哲学里并没有良知这个词。柏拉图在《对话录》里描述了苏格拉底对人的道德确定性的质疑,苏格拉底指出,就连他自己内心的声音也可能使他误入歧途,他认为有必要承认对道德的无知。

中国古代哲学有良知的概念。王阳明如此陈述孟子的良知:“良知乃孟子所谓‘是非之心,人皆有之者也。是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。”孟子的定义强调良知的先天性。王阳明在《传习录》中言:“若鄙人所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。”在王阳明这里,良知不证自明,良知投射到万物间使得万物皆有理—良知使得道德领域和自然领域合二为一。

在成长过程中,个人第一次遭遇良知这个概念,往往是在内心无法决断时,比如在法律和我们的情感或者其他原则发生冲突时。

良知究竟是知识、资质,还是道德判断?还是三者的综合?关于良知的不同诠释里已经包含了截然不同的假设,这些模糊性使得良知无法作为一种确定的现象来充当科学研究的对象。

目前社会神经学的研究从人的社会性着手,已经能够回答这样的问题,人为什么会依恋另一个人,人为什么会关心发生在别人身上的事情,人的社会性的生物基础是什么。在我们感到责任的驱使时,我们大脑里在发生什么?对于同一个情形,人的抉择为什么会各不相同?

丘奇兰德从人类学、进化论、脑神经科学、分子生物学的最新发现中采纳依据,在科学研究结果的基础上,提出了关于个人的道德行为的基础和形成机制的大胆假设。丘奇兰德认为道德的基础是人类进化而来的社会性。人对道德的学习依赖神经系统中负责奖励的古老的神经线路。人对道德纪律的掌握来自对亲人及其他榜样的模仿,也来自亲人、长者的训诫,以及从经验中学习,道德因群体而异,随时代变化。

作者认为就道德体系的建设而言,寻找普适的黄金准则的企图常常会导致一些荒谬的案例。相比于基督教和康德的纯理性道德哲学,儒家和佛教体系更接近当代神经科学对人的社会性的解释。

二、社会性的起源

在论证人类社会性的起源时,丘奇兰德援引了人类学、进化论、脑神经分子生物学方面的研究。

在进化过程中,人类大脑的脑容量逐渐增大,使得头颅过大,婴儿出生困难,因而幼儿必须在母体外继续完成大脑形成的过程,然后大脑还需要学习,这注定了人类幼儿需要长时间的养育。哺乳动物的养育主要由母亲提供,但是到了人类,则由双亲甚至社会共同分担。这些因素导致了人类的群居性、社会性,幼儿学习的很大一部分是学习如何跟社会成员相处。

我们对父母、兄弟姐妹、朋友、配偶的依恋从何而来?在我们大脑的某处,是否有一个结构决定了我们跟周围人的相互作用?二○一二年, 拉里·杨(Larry Young)的团队发现了一个重要的机制:当我们含情脉脉或者群情激越时,我们的脑神经元之间很可能正在传递着“爱的分子”—催产素(oxytocin)。

催产素是一种荷尔蒙,也是一种神经递质,以前大家悉知催产素在女性生育过程中的作用,它引起宫缩并催奶。而催产素对哺乳动物的依恋行为的作用则是新的发现。神经递质和神经递质受体都是蛋白质,它们在脑神经信号的传输、处理和储存过程中起到非凡的作用。当神经传载的电信号到达神经末梢,后者会释放神经递质,神经递质穿过神经元之间的缝隙到达下一个神经元的相应递质的受体并与之结合,由此完成信息的传递和保存。

草原田鼠(prairie vole)和山地田鼠(montane vole)是很相近的鼠类。但是草原田鼠一生只有一个配偶,相互厮守,而山地田鼠在交配之后随即散伙。这两种田鼠的大脑有什么不同?秘密原来在于中脑的基底神经节(basal ganglia)的两个区域的神经末梢荷尔蒙受体的密度。

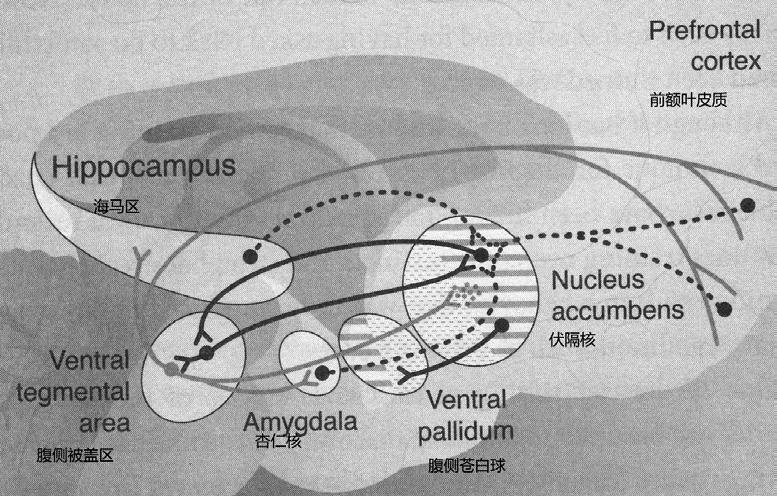

基底神经节是一个古老的神经系统,它的進化远比哺乳动物甚至爬行动物早。这套系统控制觅食、求偶、逃遁,负责学习食物来源,调整觅食路线。前额叶皮层(prefrontal cortex)跟基底神经节接触,调节、延伸它的行动,实行高层次的控制。基底神经节的伏隔核(nucleus accumbens)负责奖励、愉悦感和上瘾行为,腹侧苍白球(ventral pallidum)负责激励注意力和愉悦感。科学家发现草原田鼠在伏隔核有大量的催产素受体,雄性草原田鼠在腹侧苍白球有高密度的加压素(vasopressin)受体,而山地田鼠在相应的区域却没有高密度的受体, 虽然两类鼠种都在前额叶皮质有大量的催产素受体。

为了进一步研究荷尔蒙受体和交配行为的因果关系,杨的团队在对未成年的草原田鼠使用药物阻断了其催产素受体,这些草原田鼠成年后不再有对配偶的依恋。当他们把催产素注射进两只仅仅熟识但并没有交配过的草原田鼠大脑里,这两只田鼠出现交配后的行为—它们有恋爱表现。 当在实验室用遗传学手段增加两种雄性田鼠侧苍白球的加压素受体,草原田鼠对交配过的配偶的亲密行为增加,甚至山地田鼠也开始偏爱与它交配过的雌鼠。

杨的团队进一步发现,催产素受体的密度跟催产素受体蛋白的表达程度的高低相关。加压素的受体密度则跟加压素受体蛋白的表达程度相关。交配行为跟神经元荷尔蒙受体密度及其基因表达程度的关联成为研究哺乳动物社会性的脑神经机制的一个入口。科学家几乎立刻设计了实验研究催产素对人类的团队行为和相互信赖的影响。对人的实验受道德的制约。解剖实验在人的伏隔核和腹侧苍白球分别发现了催产素和加压素受体, 但是把催产素用喷鼻的方式注入人脑的方法遭到质疑,因此目前还没有实验可信地证实催产素和加压素对人的团队行为的直接影响。但是已经确认变态人格者的催产素受体基因存在变异。

三、大脑的学习机制

与其他讨论道德哲学的书籍不同的,是丘奇兰德在书中对大脑学习机制的重点讨论,她把这个机制跟道德直觉的形成联系起来。她对孔子关于学习的观点十分熟悉和欣赏。丘奇兰德引用了孔子对认知方式的划分:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”丘奇兰德认为通过正面经验的奖励或痛苦经验的惩罚而学到的行为是获得良知的途径之一。有趣的是,丘奇兰德在讨论孔子思想时只取其中有用部分,对孔子实际上是把人而不是学习方式进行分类这一点,不予评论。

通过奖励来训练行为在行为心理学中已是长久的共识,但是对应的神经线路则一直隐蔽到三十年前。哺乳动物的加强性学习依赖的是一套原始的神经线路,也位于前文介绍过的中脑的基底神经节。

狗看见食物会流口水,但是如果在食物出现以前,总是有铃声宣布,那么久而久之,狗听见铃声,没看见食物也会流口水。这是著名的巴甫洛夫条件反射实验。

沃尔夫拉姆·舒尔茨(Wolfran Shultz)研究猴子的中脑时发现,当猴子静坐时,中脑的腹侧被盖区(ventral tegmental area)的神经元发出低频的稳定电信号。但是当它意外地得到一点橘子汁时,它的这些神经元的基本发射频率会增加。如果果汁的到来总是有闪光在前,那么仅看见闪光也会使它的神经元加快频率。这就是巴甫洛夫条件反射的神经元机制。中脑的腹侧被盖区是进化过程中很早就已形成的负责奖励的区域。

基底神经节与前额叶皮质间的奖励线路,《良知》插图

基底神经节与前额叶皮质间的奖励线路,《良知》插图有趣的是,如果此时果汁如期到达,它的神经元发射频率保持在基本值;如果果汁没有如期到达,频率降到基本值以下。频率的变化表达对期待错误的认识,并向别的区域传达这个认识。

腹侧被盖神经元的电信号发射使得神经递质多巴胺(dopamine)在神经末梢被释放,如果发送频率增加,则更多的多巴胺被释放出来。如果腹侧被盖神经元不发射,神经末梢就不释放多巴胺。多巴胺到达伏隔核,改变伏隔核。一方面会使后者做出行动的抉择,另一方面多巴胺也会激活伏隔核的神经递质阿片(opium)的受体,当阿片达到受体时,人会产生愉悦的感觉。就这样,通过腹侧被盖神经元对多巴胺的释放、加快释放或者不释放,大脑学到具有正面或负面价值的新关联。可以想象,如果一个幼儿偶然跟另一个幼儿分享玩具,得到对方的微笑,幼儿感到愉悦,下一次会重复同样的行为。

以上奖励预期错误信号的机制显然不能完全解释从复杂的经验中学习的例子。

二○一六年,肯尼斯·岸田(Kenneth Kishida)得到许可,在一组接受深脑刺激的帕金森病人脑子里装测探器,测量多巴胺,因为深脑刺激的针恰好要经过伏隔核。手术完成后,恢复后期的病人玩股票投资游戏,他们的多巴胺随着游戏改变。当病人的赌注大时,如果赢的远比病人预期的多,多巴胺的分泌量就大;如果结果比预期的少,多巴胺便少。但是当赌注小时,如果赢了一小笔,多巴胺的释放反而少;如果输了一小笔,多巴胺释放更多。解释这个结果的一个假设是,伏隔核同时承担对预期错误的估评与跟现实情形相反的结果的估评。在伏隔核,这两种任务可能是由不同的神经元完成的。两个实验者也研究了在同样的游戏中血清素(serotonin)的释放,它的变化与多巴胺相反。

麻省理工学院的安·格雷比尔(Ann Graybiel)提出一个假设,对于复杂行为的学习,在大脑里有一个认知模式的产生器,由前额叶皮层和基地神经节合作产生。模式的内在化(经过学习变得熟练)是由腹侧被盖区和伏隔核的这一奖励系统的预期错误信号来完成的。

上述实验,研究的是动物或人的跟食物和钱财相关的行为。丘奇兰德假设社会性认知与非社会性认知可能共用了同一套奖励系统 (价值赋予的神经线路)。

现在回到丘奇兰德幼年时对狗的观察。如果狗的行为来自加强性的训练,跟中脑的奖励系统有关,那么人类的规范行为是否也来自生活中的耳濡目染,来自亲人和社会的鼓励和惩罚呢?这是值得验证的一个假设。

四、可变的公平感

社会心理学家用“最后通牒”的游戏来研究人的公平感,游戏规则是这样的:在一对志愿者中,一个被随机地指定充当提议者,另一个充当回应者;提议者被给予一定数量的钱,由他提議分给回应者一部分,如果回应者接受提议,那么两者都得到一些钱,如果回应者拒绝提议,那么两个人都得零。

15%到20%的人拒绝一个低的分享比例,提议者通常愿意分享40%的资源。如果玩十次这个游戏,提议者的分享趋于50%。拒绝的情形因人而异。十美元在不同的国家有不同的重要性。在美国,十轮之后,十元给出五元,通常会被接受,但是在日本和以色列就略低一点。在印尼、蒙古和亚马孙,一点五美元也常常被接受。

回应者为什么会拒绝?可能不仅仅因为感到不公,还因为回应者感到接受过低的分享会影响他的声誉和尊严。在某些社会,人与人之间有广泛的合作关系。在这样的社会里,大家分享自己的盈余,每个人都有着一定的声誉。

这个游戏的另一个修改版探讨人的公正感如何能够改变。一组人在游戏的前一部分得到较低的赠予,在游戏的后一部分得到正常的赠予。另一组人在游戏前一部分得到高于平均值的赠予,在后一部分得到平均值的赠予。本来两组人的拒绝平均值应该是相仿的,但是由于游戏前一部分的期待造成了影响,他们接受的平均值变得不同。

这个实验显示了人对规范的观念是可以调整的,这个调整过程也跟中脑的奖励系统的预期错误信号有关。

五、 人的政治倾向和社会性

行为的先天性

我们在文章的开头提出一个问题,良知究竟是知识、资质,还是道德判断?科学家们通过实验,探讨了这个问题。

人们通常认为自己的政治意见是理性思考的结论。但认知神经学的一个实验颠覆了这种常识。安伍永(Woo-Young Anh)在二○一四年的一个实验中发现人的政治意识形态倾向与其大脑对一张恶心图片的反应有强烈的关联。志愿者躺在核磁共振探测器(fMRI)里,大脑不同区域发出的电磁信号被监视、记录。志愿者在探测器里观看一系列图片,其中一张图片显示男人在往嘴里塞蠕动的虫子。另外,志愿者的政治开放性通过威尔逊-帕特森态度库(Wilson-Patterson Attitude inventory)的测试题进行测试。实验的结果是:政治开放性跟受测者自己用语言报告的感觉没有关联,而跟大脑中的如下这些区域的感应强度相关:基底神经节的丘脑(thalamus,负责意识,传送感官信号给大脑灰质)、杏仁核 (amygdala,负责情绪,恐惧和愉悦)、海马区(hippocampus,负责形成新的记忆,并把刺激与情感和记忆连起来)、预辅助运动区(supplementary Motor Area,负责准备行动)、背外侧前额叶皮质(dorsolateral prefrontal cortex,负责运行记忆、价值更新、对禁忌念头的阻断)、梭状回 (fusiform gyrus,负责面部识别)、中/后颞回(middle/posterior temporal gyrus,负责距离判断、语义记忆、声音处理)、导水管周围灰质(periaqueductal grey matter,负责痛感或控制痛感)。政治倾向和这些脑区感应的关联也许跟学习和经验有关,也许和遗传有关。同卵孪生子的政治开放性的可遗传性几乎跟身高差不多,达到40%到50%。

另一批社会神经学家研究了变态人格者的大脑。变态人格者缺乏羞耻感,自恋,善于冷血地撒谎,善于欺骗、利用他人,他们占监狱人口的25%。根据核磁共振的测试,在需要调动恐惧和焦虑的实验任务中,这些犯人在杏仁核缺少活动(但是有一个研究发现在这里的一个分区出现高于正常的活动),在海马区(空间移动和事件记忆)和奖励区(伏隔核)也缺少活动。基因研究发现,他们的催产素受体的DNA有变异。通过对同卵孪生子的研究,发现变态人格具有50%到80%的可遗传性。另外有些人属于后天获得的变态人格,部分在缺乏人手的战时孤儿院长大的婴幼儿也体现出了同样的人格特征。另一些被虐待和被忽视的幼儿,长大了以后也会有反社会倾向,但是却能保留部分情感反应。被虐待的儿童的大脑发育受到超高水平的焦虑荷尔蒙的影响,常常表现出超高的触摸避免反应和超低的接近反应。

《柏拉图对话录》[ 古希腊] 柏拉图著水建馥译商务印书馆2013 年版

《柏拉图对话录》[ 古希腊] 柏拉图著水建馥译商务印书馆2013 年版这两方面的研究证实良知有资质的成分,基因影响脑结构和功能,造成一些天然的社会性行为倾向和情感缺憾。

六、几种不同的道德理论,

哪一种更科学?

道德神启论自古有之。柏拉图在《对话录》中描述了苏格拉底如何挑战古代希腊社会盛行的道德神启论。“是上帝说某事是对的,因为它是对的, 还是它是对的,因为上帝说了它是对的?”如果第一选择是对的,那么上帝只是道德的传话人, 如果第二选择是对的,那么道德的出处很任意。

最早把基督教神性和理性联系起来的是托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas),然而不同的宗教有不同的戒律,即便是同一宗教,不同的派别在同一问题上也有不同的见解。将神和理性等同起来并不能解除一些道德上莫衷一是的僵局。

康德试图把道德基于纯理性。他认为:一个选择不是道德的,如果它跟愉悦、快乐、满足、情感有关。只有出于责任的选择才是道德的。康德认为理性的道德能够抵达理智的人,他提出了一条关于道德的判据:一条准则是否道德的必要而充足的条件是在所有的时代和条件下,能适用所有人,包括你自己;在此基础之上,人的理性可以导出关于谎言和欺骗,以及诸如此类的纪律。丘奇兰德指出规则的普适性并不能保障规则的道德性,比如,一个纳粹分子可以赞同处死自闭症患者而不自我矛盾,他可以托称如果自己是自闭症患者,会愿意被处死。纯理性的道德说把道德行为从人类自发的利他行为中剥离出来,这种割离是一些其他道德体系所避免的。

现代的功利主义也企图给普适道德一个世俗的基础。他们认为,相比于严格遵守规诫,更重要的是考虑一个计划的结果。他们也试图建立一个最基本的原则,用以解除矛盾,导出道德与否的判断。他们认为最重要的是幸福,最重要的是行动所涉及的各方的幸福,行动需最大限度地给最多的人带来幸福。但丘奇兰德指出,这一思路的问题是一个人如何从追求自己的幸福导向追求最多人的幸福?把所有人置于同等重要的基础有可能导致对个体的忽视和多数人的暴政。

亚当·斯密认为,人要达到道德平衡,须在头脑中模拟一个中立的观察者,当我们对这种模拟足够熟练,它就会变成我们的第二天性。亚当·斯密的“中立观察者”是良知的一个拟人化的模型,最接近现代神经科学对人脑的认识。我们可以设想,基底节奖励系统和前额叶灰质连通起来,就可以提供这种模拟的机制,由此可以进一步设想良知是我们大脑中的构建,植根于神经线路,它是可变的。

丘奇兰德认为道德不可能是纯理性的,不可能与我们关心他人的倾向分开,不可能与我们想要过一种社会性的生活分开。哲学家大卫·休谟对这点看得最清楚。他认为,成熟伴随着对社会准则的度量,关心、学习、审慎是良知的三大要素。孔子的“己所不欲,勿施于人”之所以具有感召力,有赖于人的同理心;我们对于亲人、朋友的同理心是下意识的,人类进化而来的社会性有着DNA层次上的生物基础,又由后天的教养、训练铺设了现成的神经线路,很多利他行为不需要思索;一些被讴歌的英雄行为很可能是教养形成的习惯。孟子认为良知“不待虑而知,不待学而能”,这不完全正确,因为幼儿如果没有父母正常的哺育与爱抚,大脑社会性行为的神经线路就无法经过训练得以完成。虽然“己所不欲,勿施于人”具有普适性,但是将自己等同于任何他人,包含了对人的抽象这一高层的认知操作。但现实中人通常难以将群族中的人和陌生人一视同仁。综合孔子在《论语》中的其他训诫,孔子的学说并不期望人们像爱父母一样爱邻居,儒家的“仁爱”以二人的亲密关系为起点向外辐射并投射到整个社会。墨家开卷明义地要求人“兼爱”—爱所有人, 在中国从古至今并没有很多附和。

康德的道德理论和功利主义都试图为道德找一个充足和必要的判据,一劳永逸地解决道德悖论,让一个理智健全的人能在任何情况下不迷惘。但是个体的社会性行为通常都是在多重制约之下完成的,既有无意识过程的驱动,也有理性思维的参与。认知神经学家约书亚·格林发现人脑中存在着自动与非自动的双套道德机制。有些制约会比另一些强大,比如教会的训诫、上级的指令。在做出选择时,人们会关心这样或那样的做法是否能得到社会的尊敬,有无足够的资源和能力来实现。丘奇兰德认为,人和动物通常能做出一个利己利他的最优化选择,如果出现错误,多半是由感官的错误或信息的错误引起的。笔者在细读了丘奇兰德的著作并研究了她所批评的其他意见之后,得出了自己的看法:良知是一件“百衲衣”,大部分是依靠由教养而来的习惯织成,但在成长过程中,会参考知识、经验进行修补,并通过高层次的认知和判断不断地更新。

七、哲学何为?

现在回到我在读这本书之前怀有的问题:哲学会不会被科学和其他专门知识取代?从人类文明的开始,语言刚刚成熟,哲学就存在,或作为前提,或作为语汇,成为文明的基石和纤维,一些哲学概念是人在历史的起点凭当时的观察和直觉对复杂现象的高远鸟瞰,往往抓住了最重大的问题,人也许永远要在哲学范畴和科学范畴之间穿梭。就回答“世界是什么”的本体论而言,一方面,现代物理已经颠覆了古典哲学中关于时间、空间的预设前提;另一方面,在神经科学中,哲学的基本概念—意识,并不对应于一个类似氢原子一样完美、简单的模型,而被翻译成为脑神经系统的功能、机制与状态,一些基本的哲学概念正是科学研究的前沿。很多学哲学出身的科学家具有高屋建瓴的优势,因为他們视野里有那些深远的老问题。然而,哲学作为“人应该如何生活”的智慧,无法被科学取代。我们也许不能指望“给我一个支点就能撬动地球”的自洽,但是这并不妨碍我们形成自己的生活哲学。

康德的纯理性道德批判, 开篇宣称并不指望建设以回答“人是如何”为目的的人类学知识, 而是本着 “人应该理性地生活”的初衷,建设关于“什么是道德”的理论。康德的道德理论是一种高蹈的理想。

那么有没有一种建立在神经科学基础上的生活哲学呢?受神经科学的影响,我们更深地意识到养育的重要性,父母应更多地爱抚婴儿,让他们的神经元生出对于亲密的回馈,我们更清醒地意识到人与人之间的情感激荡,幼年教育和青少年教育在很大程度上是情感的教育。

《良知:道德直觉的起源》一书留下很多开放性的问题。文艺复兴以来的西方理性主义对整个人类社会发展的冲击又如何解释?普适的价值对于人类有天然的感召力吗?《纽约时报》的年轻书评人奥利维亚·戈德希尔(Olivia Goldhill)批评丘奇兰德只破不立。丘奇兰德在否定了基督教道德、纯理性道德哲学、功利主义之后,撒手让读者抱着群族道德好自为之,或者去儒家哲学和佛教的道德花园采择。同是学哲学出身的心理学家、认知神经学家约书亚·格林(Joshua Greene)在二○一三年出版的《道德部落》(Moral Tribes: Emotions, Reasons and Gap Between Us and Them)里凭借他在认知神经学领域的研究成果导出完全不同的结论。格林认为人类大脑有可能拥抱一种大道德,一种被他命名为深度实用主义的功利主义,类似于中国的墨子所提倡的兼爱,他论证得非常艰难,但是“会当凌绝顶”的勇气极其可贵。这两本书对年轻学者有示范作用,放在一起看会更有趣。