一

那是一段堪称“天崩地坼”的历史,一段“血与火”的刻骨铭心的记忆,一段血泪淋漓的惨痛往事。

明清易代之际,满族入主中原,定鼎燕京,之后挥师南下,势如破竹。鲁迅说过,在中国历史的整数里边,只有两种物质—“是刀和火,‘来了便是他的总名。火从北来便逃向南,刀从前来便退向后。”然而江南却燃起了反抗的怒火,除留都南京敞开城门迎降外,清军遭遇了前所未有的拼死抵拒,遂发生了“扬州十日”“江阴围城”“嘉定三屠”等惨无人道的血腥杀戮。

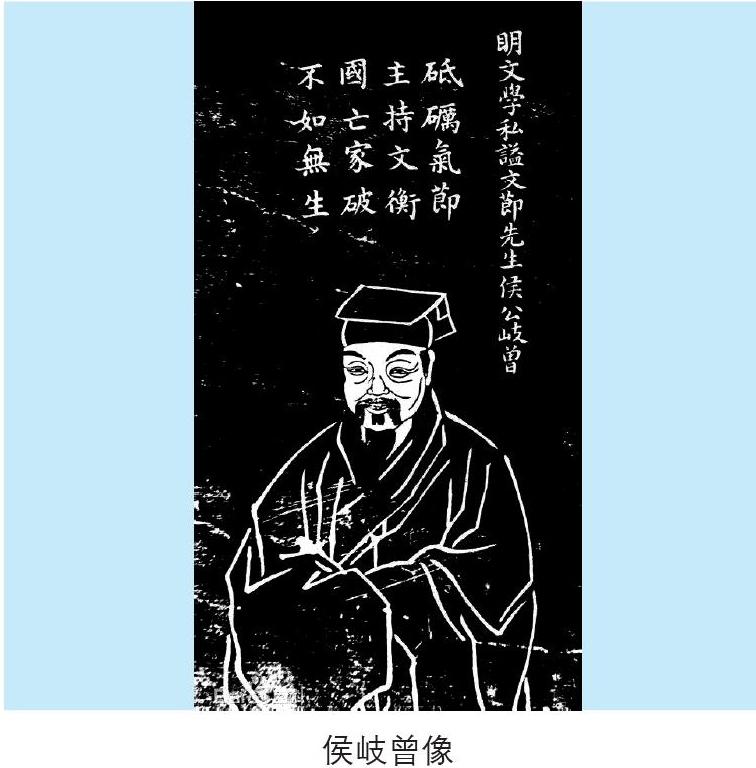

嘉定城破之后,率众守城的弘光朝通政司左通政侯峒曾投水以殉,进士黄淳耀在寺庙里自缢,侯峒曾的两个儿子和黄淳耀的弟弟皆相从而死。在乡间奉母及家人避兵的侯峒曾胞弟侯岐曾,则携家人老小逃往松江,月余而返,从此乡居隐迹。接下去他以日记形式,记下了自己每一天的经历,及家族幸存者的悲剧人生。不到一年半,侯岐曾因不顾个人安危,对亡命中的陈子龙冒死相助,而遭到清兵逮捕,随即被害,日记亦戛然中止。

侯岐曾日记记载了若干重要史料,如陈子龙、夏完淳生命最后时刻的若干细节,又如剃发令下达后的五等定罪标准—“一寸免罪;二寸打罪;三寸戍罪;留鬓不留耳,留发不留头;又顶大者与留发者同罪”,等等。其价值不言自明。更由于所写内容的特殊性,这部日记显得格外珍贵。嘉定侯氏是一个以忠孝传家的著名仕宦之族。除陈子龙、夏完淳(侯岐曾寡媳夏淑吉之弟)外,出现在日记中的,还有侯岐曾的表弟杨廷枢、亲家顾咸正、女婿顾天逵、侄子侯玄瀞(侯峒曾三子)等“通海案”要犯。周绚隆新著《易代:侯岐曾和他的亲友们》(中华书局2020年,以下简称《易代》),意在对侯氏日记进行细致解读和深入阐发,尽管篇幅仅有二百余面,分量却极重。

正如作者所说,在一定意义上,侯氏日记延续了朱子素《嘉定屠城纪略》的书写,而现场的真实感与内容的丰富性,则远胜于后者。史家历来只重视对历史上重大事件、重要人物的记叙,普通人的经历和遭际常常是忽略不计的,其具体鲜活的生命大多被压缩成了干巴巴的数字,甚至未能进入统计数字。所以,当事人和亲历者的个人记录言说,对于还原历史现场,充实历史细节,弥补正史、官书的缺失和不足,就显得弥足珍贵。《侯岐曾日记》由个人角度和感受出发,叙写了一个士绅家族的苦难遭遇和命运悲剧,呈现了江南社会的巨大变迁与遗民的复杂心态,以及清朝建政之初政策推行的随意与野蛮,对下级官兵管控的轻忽和放纵。这些因素势必又加剧了精英阶层和普通百姓对新朝的疏离与仇视。

周绚隆称《易代》的研究和写作,采取的是“微观史学”的视角和方法。对于程式化、定型化的历史叙述,这自然是有益的挣脱和突破,也是有效的补充。正史、官书所注重的,往往是历史的动因、趋势、结果和规律,只有那些对此产生影响和作用的人物及事件,才能进入史家的视野。大量的小人物、无数芸芸众生,因此隐没不彰。在传统的历史叙述中人们看到的,大都只是鸿篇巨制的“历史画卷”,而生动繁富的“生活图景”则常常付之阙如,这不但埋没了构成历史活动主体的具体人物,也会导致真相的扭曲和遮蔽。周绚隆从历史叙事的夹缝当中,发现了侯氏日记影影绰绰透出的一束光亮,他沿此路径,继续发掘、探究、梳理,于是,侯氏家族在明亡清兴过程中特殊的生存状态及伦理处境,从幽暗的时空黑洞深处,蓦地浮出了历史地表(安徽和州的戴氏,也是特别值得一写的士绅遗逸家族)。

他感到,“太平年代的人,真的难以理解乱世的人心”。故此他努力走进历史,重返现场,贴近人心,去感受、理解、认识侯氏几代家族成员的生离死别、悲欣歌哭,他们每个人的不幸遭遇和人生沉浮,进而丰富深化了人们对改朝换代历史的真切认识和理解,也豐富深化了对身处特殊历史情境中的人物的认识和理解,那段天崩地坼的沧桑巨变也便获得了鲜活可感的“生命”。“微观史学”之价值和意义,亦由此充分显示了出来。

兵火后的侯岐曾,说自己“以惊弦之鸟,迹类处堂之燕”,除了忍辱负重地担负起仰事俯育、奉母抚孤的重任,别无所求。然而,对于这个前朝忠臣、新朝罪人的忠义之门,此最低诉求亦已成为难以实现的奢望。面对官府日益紧逼的籍没家产、追缴租税,以及其他名目繁多的敲骨吸髓的诛求,如摊卖人参等,侯岐曾想方设法、拼尽全力应对。他先是和长子各罄其所有,后又充用了寡媳夏淑吉为孤子侯檠所存的婚礼聘金,但还是无济于事。“斥产”(卖地)、“献赇”(行贿)、托人说情等所有努力,最后都只是一场“绝望的挣扎”。到头来家破人亡,他的愿望彻底落空。

侯岐曾被捕当日,长子玄汸携堂弟玄瀞逃亡,幼子玄泓亦被俘。后来玄汸隐居不出,以设帐授徒谋生。玄瀞辗转至灵隐寺出家,不久病故,侯峒曾就此绝后。玄泓获释后,在外漂泊多年才返归故里,卒于康熙三年(1664)。周绚隆追溯侯氏后人的踪迹,仅到侯岐曾之孙、玄泓长子侯开国的下一代,之后就全都消失在了茫茫人海中。鼎革之变的滚滚浑浊洪流,将这个“文章节义之门”,残酷无情地碾成了碎末,化为了尘埃。作者不由得感叹:“一代名门,终成绝响。”

鼎革历史的大舞台后面发生着的,就是这样哀伤惨痛、令人痛惋不止的人间悲剧!

二

鲁迅说:“中国一向就少有失败的英雄,少有韧性的反抗,少有敢单身鏖战的武人,少有敢抚哭叛徒的吊客;见胜兆则纷纷聚集,见败兆则纷纷逃亡。”侯峒曾、黄淳耀守城失败而死;陈子龙、夏完淳抵抗清军,不幸被俘,陈子龙自沉以死,夏完淳解往杭州,砍头而死;侯岐曾则在极为艰难窘迫的处境中,毫不犹豫地对陈子龙施以援手,因而被杀身死。可以说,他们都是“失败的英雄”,皆为孟子所谓“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,具有顶天立地的英雄气概的大丈夫。

“谁不誓捐躯,杀身良不易。”由夏完淳的《自叹》诗,细心的作者读出了上述以身殉国的英烈,在面对“刀途血路”的生死抉择时,内心深处并非没有过彷徨和徘徊。而且,在生死存亡的人生关口,犹疑彷徨的不止夏完淳。周绚隆发现:死,也并不是当初侯峒曾的选择。《嘉定屠城纪略》就写到过,他溺水后未即死,立池中叹道:“人死亦大难事。”同样,黄淳耀也没有想到过要死。而最不想死的,恐怕还是陈子龙。据说在危急时刻,他曾说:“生我名者杀我身,余终以名死乎?”当然,侯岐曾也并不想死。大难后他一直忍辱负重、苦苦支撑,独自一人扛起家族幸存的男女老幼的生活和抚养的重担。

“承平之世写道德文章易,危难之际行杀身成仁难。”(《易代》,第80页)而当屠刀加颈的生死关头,他们皆从容蹈义、慷慨赴死,都不愧是成仁取义的血性男儿。年仅十七岁的夏完淳,被捕获后押往南京,不久即同三十三名“通海”案犯一起受刑,他“与刘公公旦讳曙者,携手出就戮。两公皆不跪,持刀者从喉间断之而绝”。危难中自顾不暇的侯岐曾,当听说夏完淳无所栖止时,立即与儿媳夏淑吉商议,毅然决定迎请他前来同住。陈子龙在亡命途中,侯岐曾女婿顾天逵把他藏匿起来,但因其随身童子落入追兵之手,帮助陈子龙逃亡的侯岐曾等人于是不幸全部暴露。尽管侯岐曾知道前来抓捕自己的清兵即将到来,但在大难临头之际,他没有丝毫惊慌失措,而是镇定地等老母从旁屋避出,然后坦然就缚。

鲁迅曾说他的反抗“不过是与黑暗捣乱”,与“为了希望光明的到来”者,是有所不同的。陈子龙、夏完淳诸人的悲壮抗争复仇,以及侯岐曾的坚守遗民立场,在这一点上庶几近之。陈子龙在南明弘光朝任职不足五十天,“私念时事必不可为”,“海内无智愚,皆知颠覆不远矣”。南都陷落之后,他又参与了“义军”的行动,“故知其不堪,而义不可止”。在给另一位守城负责人龔用圆的信里,黄淳耀写道:“读孔孟书,成仁取义,互期无负斯言而已。”他与侯峒曾守城之时,无卒无饷,乡兵皆作鸟兽散,“郊外无一人往来,孤城荡荡,仅存一白旗迎风招飐而已”。侯岐曾在致表弟杨廷枢的信中,则写下过这样的话:“仆自遇变以后,刻刻将死字钉在额门。”在人生的最后时刻,他们之所以能够做到不降志、不辱身,义无反顾、视死如归,是取决于其士人身份和历史角色而不得不做出的庄严抉择。孔子所谓“知其不可而为之”,最能揭示他们置身生命大限之际,凛然决绝的精神意志品格和文化价值取向。

阅读《易代》,每每感觉异常沉重,以至于常常不能自已。辛亥革命前后,曾有人编辑出版明末清初的野史二十余种,名之曰“痛史”。《侯岐曾日记》所记尽管主要是一个家族,但无疑具有“民族痛史”的深刻意涵,亦可以“血书”视之。在时间的流逝中,血色最易消磨,易于浅淡而模糊漶漫。但披览这部日记,却分明觉得,历史上遗留下来的那一摊摊血迹,至今依然鲜浓、殷红,依然一片淋漓。

也许痛史、血书的览读,既需要特殊的方法、视角和心态,又会伴有强烈的悲剧感受和生命体验吧。一如前述,独特的眼光、细读的方法,以及钩稽史料的功夫,对于日记的读解都是不可或缺的。只有如此,才会深入到历史的真实情境之中,去触摸、探视具体的细节、鲜活的原貌、真实的本相。你看到的也不再仅仅是历史的筋骨,还有历史的血肉。山飞海立的时代剧变,也便犹如注入了生命的汁液,再不会显得那么干瘪枯燥,而具有了饱满充盈的血肉之感。

陈子龙、夏完淳、侯峒曾和黄淳耀不屈不挠的绝望抵抗;侯氏一门几代人的命运所折射出的民族兴亡的深哀剧痛;侯岐曾寡媳夏淑吉的胆识、才能与担当,以及她的生命归宿;塾师陆元辅的不计个人安危的挺身救孤,及其后来在复杂的政治伦理处境中所走的人生长途;侯氏子孙持守信念,决不与清政府合作,几代人拒不参加科举考试,最终退出地方精英行列的落寞结局……都一一进入了读者的视域,引发深长沉重的省思。“微观史学”的独特眼光,帮助人们看到了过去熟视无睹的历史现象,烛照以往被忽略或视而不见的社会人生角落和复杂的精神文化层面,乃至进一步开启了此前未曾辨识其曲折隐微 “意义”的历史面相。

“功名不可成,忠义敢自废。”在征引了夏完淳《自叹》这两句诗后,周绚隆又写道,国破家亡的惨痛经历,不但使夏完淳由衣食无忧的富贵公子,沦落为漂泊无依的孤儿,而且这也深深地触犯了他所崇奉的君亲大义,所以,无论从私人感情还是道德责任的角度,他都不能接受这个来自北方的异族入侵者建立的新政权。不少学者也认为,陈、夏、侯、黄等英烈之所为,绝非仅仅是 “君亡与亡”“国亡与亡”的尽忠殉明,在那样一个历史发生突转的十字路口,其所信奉遵从的人生义务、道德律令和伦理信念,以及作为士人的社会责任感,都使他们不能不如此,也不得不如此。

他们自己的精神升华和人格塑造,也由此得以完成。黄宗羲有云:“遗民者,天地之元气也。”诚哉斯言!

三

康熙三十年(1691),清廷敕建三忠祠,崇祀侯孔龄及侯峒曾和侯岐曾。此举虽然来得太晚,但对于苦难深重的侯氏的后人,毕竟也还算是一点心理抚慰。其实这一做法,与后来乾隆敕编《贰臣传》,将洪承畴、吴三桂等降清的一百二十五个明代官员均列其中,其实质是完全相同的,都不过是清王朝为了维护其江山社稷的长治久安,在开国初期的策略与政局稳固后的方针之间,所实行的一种必要的调适和平衡。儒家倡导的忠孝节义等伦理道德规范,在具体的历史发展进程中,常常被统治者作为意识形态的旗帜来挥舞,变成他们“为实现自己的目标而宣扬和利用的概念”(《易代·前言》)。自然,这种带有实用主义色彩的政治谋略和统治手腕,对曾经血淋淋的凶酷残虐的杀戮,可能会起到一定的淡化和掩饰作用,但却无法将历史上留下的印记完全抹掉。

也有学者以为,这是政权已经巩固的兴朝,与胜国遗民达成和解的一个重要标志。至此,明亡清兴的漫长历史过程终于完结了。于是,随着局势的渐趋稳定,周围的人们不仅对新朝的看法已悄然发生变化,对昔日的忠义之家的态度,也不知不觉变得有些微妙起来。在日记里,对于人们的“异同之嫌”,侯岐曾就表示出了特别的敏感。无论底层还是上流社会,这似乎都不能不是一种 “人情之常”。而遗民立场的固守,也难免会受到岁月的冲刷与剥蚀。

随着时间的推移,忠烈遗民的后人与侵犯者、屠戮者及杀掠者,真的会彻底和解吗?周绚隆提及了侯岐曾在日记中写到的“读书雪恨”问题,惜未来得及展开论述。到了侯岐曾三子玄泓的长子侯开国的下一代,迫于生存压力,便不得不放弃祖、父辈所持守的坚定不移的立场,都被迫因贫而求仕,铨永做了廪生,焘为庠生。

这样一个结果,对于前辈先烈的奋勇抗清与遗民的砥砺坚守,究竟意味着什么呢?既然歷史大幕已经落下,当年忠义与遗民所付出的巨大牺牲、承受的无尽苦难、进行的可歌可泣的坚守,到底还有没有意义和价值了呢?

在谈到自己从事明清之际士大夫研究的经验和感受时,赵园曾这样说道:我相信士大夫在王朝更迭那一历史瞬间的“选择的严肃性”,即使那种选择不宜仅用“忠”(君)来界定;遗民亦然。她又说,自己更愿意将那些人物的选择看作基于“意义追求”,而意义或许更在“坚守”本身—纵然这坚守难免于时间中蜕变。她还表示在研究过程中,自己一再为“明清之际士人立身处世的严正”所感动,“被光明俊伟的人格所吸引”,怀念他们“对历史的庄重承诺,对意义的追寻”的那份严肃。(赵园《想象与叙述》代后记《寻找入口》,人民文学出版社2009年)

侯氏一门的全节尽忠,夏淑吉、夏完淳姐弟的担当和刚烈,也让《易代》的作者周绚隆无法释怀,于是,即使与日记主人一同经历了种种煎熬,他也决心要为他们著书立传。

立身处世严正的明清之际士人,的确是大写的真正的“人”,是鲁迅所说的“中国的脊梁”式的人物。他们的精神品格,足以惊天地、泣鬼神。官书、正史的任何规范的格式化的宏大书写,“古久先生的陈年流水簿子”(鲁迅语)千篇一律的絮絮叨叨,丝毫也遮掩不住他们在中华民族浩瀚历史星空中绽放出的灿烂耀眼的夺目光辉。

鲁迅说:“历史上都写着中国的灵魂,指示着将来的命运。”在某种意义上,历史就是现在与过去的持续不断的“对话”,在对话中新的“意义”得以不断地挖掘与发现出来。《易代》作者的研究和写作表明,《侯岐曾日记》留下的诸多历史审视、伦理思考、道义追问和价值质疑,远远没有完结。

二○二○年五月八日记于山海之旅北窗下