| 1 | 在阿甘本看来,照片抓住了“神谴之日”,是一个终极的瞬间,他解释说:“照片可以展示任何一张脸,任何一个对象或任何一个事件,无论它是什么。”

于是他讲述了达盖尔的一张题为《圣殿大道》的照片:“在正午一个繁忙的时刻,街上本该挤满行人和车马,但因为那个时期的相机需要极长的曝光时间,这些移动的人群根本无法在相片上被看到。什么也没有,除了照片左下角边墙上一个细小的黑色轮廓。当时,一名男子正停下来在那儿擦皮鞋,他一定笔直地站了好大一阵子,轻微地抬起腿,把脚放在擦鞋人的工具箱上。”

这个故事帮助他推衍出结论,摄影师是末日天使。那些生命被摄影天使挑选出来,俘获并赐予永生。“在这终极的瞬间,人,每个人,都被交付给他最微小,最日常的姿态。”

且不说达盖尔窃取了涅普斯的名誉,摄影术的发明,终究是一种嘲弄人类的玩意儿。当一个人不想被拍,或者完全不知情就被强行拽进了照相机里,如何来理解真实?

爱伦·坡说:“真实存在于可靠性中。”倘若,不接受可靠性,去拒绝真实的伦理,通过文字,观念,使之状态稳定,便加以舍弃。“日常姿态”是否真实,被框进照片里,阿甘本却要注解为“神谴之日”之“终极瞬间”,这一“末世”之词,将意义扩大化,“为审判日创造了一个更加妥当的意象”。

罗兰·巴特说,“摄影的所思很是简单平凡,毫无深意,只是‘此曾在”。我笃信不偏不倚的“零度写作”,甚是迷恋“此曾在”说,因此欢喜达盖尔的这张题为《圣殿大道》的照片,一次远远观看。

| 2 | 想象是一种意象的全然假定。一九九○年,偶然遇见了他的画,被他画中阴郁沉重的色调吸引,那种激烈的痛苦情绪感染着我。如同动物直接走向诱饵。那个时候我刚好在读萨特的剧本,认为生命的状态已然如此。他是一位虔诚的天主教徒,而我对他展开的想象,他那些圣像构图的画面,企图以密宗壁画色彩方式,与之相连接。尤其他以拜占庭玻璃画样式,沉郁地赋彩于画中,神秘莫测。一种对异域文化想象带来超凡的激动,从认识论眼光来看,许是值得思虑的过程。当然,天主教与佛教产生的对冲,这样的方式很难持续,往往屈从于圣像构图,画面陷入了重重不协调的异怪。当时却认为,“这是一种隐喻,一种以历史纵深视角审视人类,绝望,没落心态,信念含混的多元流体;人们与此之间多情而脆弱”。这些空洞的,甚至故作姿态的言辞,来解释自我,却与主体分裂。如同我对着镜子看,并没有看见自己,却很顽固,自以为是表现主义风格。多年以后去德国科隆,托马森准时在车站等我,之后直接引我去看科隆大教堂,就在火车站旁。进了教堂,托马森指着玻璃画窗,让我静静地体会。这时候,绚丽斑驳的色彩笼罩了我,忆不清详尽的图案,却再也想不起他的画面。而是一句眩晕迷离的寒暄措辞。

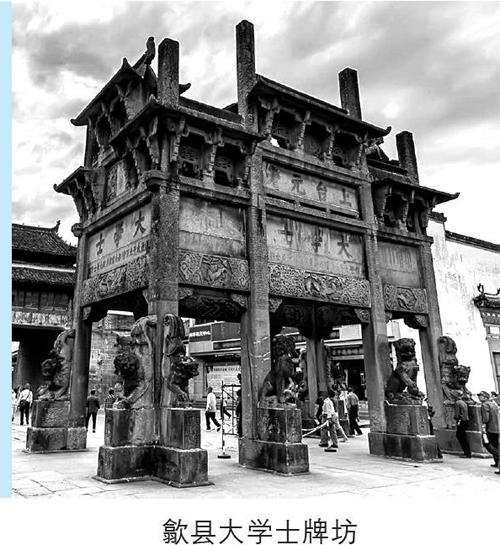

| 3 | 大学期间去歙县写生。一天,同学约好去棠樾牌坊,我没去,在看马尔克斯的《百年孤独》,看了一天一夜,觉得马孔多村里的故事,比牌坊有意思多了。牌坊概念乃农业文明,主旨标榜功德。记得,那个时候歙县城,在路边有一座石雕八脚大牌坊,上面寫有“大学士”,很气派。传说,此牌坊由明神宗颁旨特许,万历重臣许国自己建造,也就是说,功德可以自我标榜。这是自喻为神的宣布,以静默姿态耸立,泛泛平民喜欢将之固定不动,期待长久地仰望着。欲想以切线避开,怕跌入意义,不愿落入官方的语言系统,从小就反逆,不想与之连带关系,却与简单的相反事物去联结。牌坊,其形式就一门洞尔,作为硬质景观,未必好看,也未必不好看。

还是那次坝上,“风光摄影高峰论坛”会上。一个并不认识的、摄影界的某个喜欢论述理论的人物,走近我,低声地骂道:“又要做婊子又要立牌坊。”我不解,问道:“什么?”他接着说:“你个烂作品,凭什么拍卖这么贵?还口口声声是艺术?”大惑不解,且并不清楚他想说什么。倘若,拍卖价格算作“功德”的话,的确应该去咒骂。社会关系的界线永远存在,而且很真实,不能否认。因为相信语言,在我看来,这种真实的划分,却消失在对话形式之中。对话本身已被划分和异化,因此以语言为观点观察,来看待摄影界才是。我回答他说:“你也可以去送拍嘛。”

| 4 | 苏州园林,意义缺席的花园。一个舒适安逸的居住之所,内里所有房舍和景观的精致,诗情画意地栖居,达成繁花似锦的世俗享乐。造园者,将官场中不快的遭遇拒之门外。官僚们没有将自己真实的精神生活,在园子里展演或者投射,无论官场争斗的艰辛和困苦,还有内心的扭曲和焦虑, 都摒弃在了花园之外。只有颠覆自身所处的真实世界,回到家园,才可以得到片刻的安宁。今天的游园者,为了不在场的人和事浮想联翩,获得些许诗情画意的摆弄。由于不在场,似乎被遮挡了什么,而开辟了一片“盲域”。那座假山如此垒叠,那弯回廊究竟会通向哪里,或者那一泓池水,再譬如翼然之亭,也仅仅是一堆又一堆符号,罗皂一起。如果,是因为对山水画的孤寂摹写,或者向往王维山水诗的清冷,如此矫揉造作营造花园,柔媚景色,作为一种布置,除了与存在于视域外的心灵真实结成关系之外,多余的目的。由于这个“盲域”的存在,使得苏州园林的精神层面,变得虚弱。

| 5 | 差不多同时,看了《影像之书》和《石榴的颜色》。一个是锯齿形曲线,相反位置反方向前行,互相对立,反作用,来回行走,偏离运动的潜行。一个是直线,不断往前,不断增长,坚持一个概念、一个姿态、一种品位、一个意象。然而,意义却是对称的,《影像之书》是词语的拼贴,《石榴的颜色》是句式的不断连续,两部电影,竟然形成了对偶,相对应的修辞方式。

戈达尔说:“它真正开始于当我想到五指的时候。我对自己说,‘我们要制作一部电影,其中有五个手指,然后,五个手指在一起成了什么,一只手。然后,我想了一些……可能在那之后的一部分。但是又花了我很长时间。只有这五个手指很快就确定下来:第一根手指是翻拍、复制; 第二根手指是战争,然后我发现了这个老的法文文章的圣彼得堡的夜晚;然后,第三个,这是里尔克(Rilke)的一节经文(‘这些铁轨间的花,在旅途中迷茫的风中);第四根手指—确切地说,是几乎一起出现的两根手指—它是孟德斯鸠的书,是法律的精神; 第五个是中央区域(Région centrale),这是一部美国人迈克尔·斯诺(Micheal Snow)的电影,我缩短了:我们看不出来……所有这些。”企图将真实寓于无数的碎片词语,他对作品所有权的合法性被褫夺,想象着影像创造成就,戈达尔从中攫取了一小部分,而非宏观主旨。但叙事够宏大,企图上帝全知视角。

帕拉杰诺夫在片头就告诉观众(萨雅·诺瓦[1712-1795],一名吟游诗人,他与格鲁吉亚王国安娜公主相爱,因而被国王下令放逐,在亚美尼亚北部的一个修道院里度过残生):“不要在影片中寻找诺瓦的一生。”他让电影方法诗化,只是打算呈现抒情诗人瓦列里·勃留索夫(Valeir? Brioussov)所说:“中世纪亚美尼亚的诗,是雕刻在宇宙历史中,人类精神的,最辉煌的胜利。”无法复述的一部电影,没有一句对白,均是缓慢(过于缓慢)的片段。色彩艳丽,构图极具仪式感,一页接一页,就像在读一本中世纪手绘本抄书。

词句被转换成影像,每一帧画面却充满迷惑,是片段简约的本质。我偏爱《影像之书》的明快,和不断跳跃。不过就绘画而言,倒是更喜欢古典的叙事的戏剧场景的画面。为什么?

| 6 | 一切似是而非者或者意义模糊暧昧者,均无极端性。譬如《寄生虫》,底层人居然能把有钱人骗得团团转,一家四口居然个个身怀绝技,乃穷人奢望之想象,自慰的狂欢节。

事实并非如此,现实的生活中则是争斗。底层人致富,往往选择捷径,走非常规路线。阶层固化后的社会结构中,底层阶级,非杀出一条血路不可。所以,《黄海》里的久男,试想通过犯罪,改变自身的窘境。真正的暴力是被视为理所当然者的暴力。

亡命的久男在树林里,笨拙地给自己包扎枪伤,一边惊慌失措四下张望,一边痛苦地摇着头,痛哭,无声无泪,才是本真的生活绝境。谁没有绝望无助过呢?

村上春树在《烧仓房》里不曾涉及阶级议题,电影《燃烧》中对阶级差异的描绘,来自导演对社会现实的思考。存在和虚实的模棱两可,影片中事件的“谜”,也是李沧东所说“世界本身如谜”。

關于情爱。当富家大小姐爱上基宇,彻彻底底的爱,不谙世事的女孩可以奋不顾身,基宇也未必动真情。海美的消失,钟秀的寻找,以及钟秀的爱,则自怜自艾不切实际,文艺腔十足。所有均是由财富来确定。久男的爱,倘若是对妻子的思念的话,则基于豁出命去为别人(富人)的情杀,晦暗、绝望、惨烈,而且血腥。

三部电影都在无望时分拉上了帷幕。

| 7 | 文天祥与伯颜谈判之后,宋朝幼帝将传国玉玺献给了蒙古皇帝,朝代也由此再次更迭。“独选龃龉不合,流连诗画以终其身。”台北“故宫”将赵孟頫纳入南宋画家之行列,许是他绘画方式仍延续宋人笔法。

赵孟頫虽然是宋宗室之后,却仍出仕元朝为官;舜举则终生不仕,为前朝守节。这是个有趣的话题,人家赵家人都不守,他却守着,松雪不在乎,他却在乎。赵孟頫自己说:“吾出处之计,了然定于胸中矣,非苟为是栖栖也。”再多的解释均无效,后人称他,懦弱。而钱选,则自我安排为旁观者,屈服于一些隔离的符码之下,因此他的绘画,或是叙述的,或是诠释的,或是辩论的,或是反讽的,往往以矫情方式,但不和感人的手法相一致,只在其外寻求一席之地。对,他的每一幅画,均是游丝线描,淡雅、清逸、无酣、无欲、无表情。因此我欢喜。

有学者认为,这两个人的画,坚持士人的陶潜情结。仕与不仕的姿态,将影响到他们笔墨的表达,倘若执着陶潜情结,不是为了表达政治立场,“而是更多地出于调和自我的考虑”,这是一个使人费解的、免除意义的猜测。钱选以不合作姿态,而松雪随入主流社会,孰是孰非,现如今的人们,就因为只能看到他们的画了,才不会认真他或者他,失节或守节。但是,通过他们的字,还是有分别的,赵孟頫的字多有媚,舜举字则拙朴求逸趣。就像如今的海派老克勒,坚持着老上海腔调,是一种姿势,还是一种态度?

| 8 | 那年阿尔勒摄影节。法国人专门安排一辆车,去埃斯克郊外,看塞尚的工作室。这是塞尚一九○二年建造的一座两层小楼,二楼是他的画室。朝北有一面大窗,朝南有两扇窗,左边三扇,右边两扇。房间不大,有许多物什,都曾在他的静物画里见过,玻璃酒杯、酒瓶、高脚白瓷盘,还有苹果,新鲜的苹果,想必每天都有人更换。另外还有他画过的石膏小人,还可以看到窗外远处他画过的圣维克多山。还有一些他画的素描小稿,镶在镜框里,是不是他的真迹,不好说。