一

“麦金托什”(Mackintosh)是一个并不陌生的字眼,我们用的电脑(Mac)、所穿的防雨外套,都以这一苏格兰姓氏命名。一八九五年,《格拉斯哥日报》评论一位初出茅庐的建筑设计师查尔斯·雷尼·麦金托什(Charles Rennie Mackintosh,1868-1928)的作品,“绞尽脑汁也想不到这种设计能受到赞扬”。那个时代的先锋总是遭遇同一时间轴上不被理解的宿命。今天,他被定义为格拉斯哥风格之父,为了纪念他的艺术成就,克莱德斯戴尔银行(Clydesdale Bank)在二○○九年发行的一百英镑纸币以他为主题。一九九○年,麦金托什出生和成长的城市格拉斯哥当选“欧洲文化之都”,纪念他的特展持续了整整一年,在城市的各处都可以看到他那张打着波西米亚风绸带领结的照片。二○一八年是麦金托什一百五十周年诞辰,那年夏天我踏上格拉斯哥的土地,寻找他的故事。

我们预订的千禧酒店位于城市的正中心,从房屋内可以俯瞰乔治广场。夏季欧洲自行车锦标赛即将在这里鸣枪,不可避免的交通管制给我们的入住制造了意料之中的不便。绕过近在眼前的酒店,走过曲折往复的隔离带,才抵达了入住地。和前台大叔吐槽封路的技术问题,他贴心地送上几张饮料券。楼下的酒吧里热气腾腾,绅士淑女似乎都不愿留在房间里。在威士忌这件事情上,苏格兰人是毫不含糊的,他们点酒的方式像是一门复杂的学问。摆放好行李,出门去觅食。以我们的酒店为中心,左手边是市政厅,正前方是乔治广场,右手边是著名的商业步行街—布坎南大道(Buchanan Street)。许多英国历史上的名人在乔治广场都占有一席之地,从蒸汽机改良大师瓦特到诗人罗伯特·彭斯,前者是工业革命的幕后推手,后者记录并撰写的苏格兰民歌《友谊地久天长》现已成为日本“红白歌战”的固定谢幕曲。市政厅门前的狮子石像和十字架雕塑显示着帝国曾经的雄心。不经意间发现了一块刻制在地面的铜牌,安置时间为一九八五年,上面写着“纪念那些在原子弹爆炸中丧生的广岛和长崎人”。这是我第三次在英国的城市发现与“轰炸”相关的纪念标识,另外两处分别是考文垂的米歇尔教堂里相拥的男女合体雕塑,以“和解”为名,以及伯明翰的圣马丁教堂广场前从树根里长出的双手捧着地球的雕塑,名为“生命之树”。走上布坎南大街,到处都是脸上涂着油彩、手里挥着紫色小旗杆的锦标赛志愿者,活泼的人群让街道一下子热闹起来。王子广场购物中心(Princes Square)的外墙装饰是十足的新艺术风格,黑色铁条勾勒出巨大的孔雀,它缠绕在顶楼的墙面上,审视着每一位从它脚下走过的游客。用藤草编织成的人物模型被摆放在专卖店的门口,演绎着格拉斯哥充满设计的风格标签。回酒店的路上还偶遇了另一个格拉斯哥的标志物,现代美术馆门前的惠灵顿公爵塑像,这回他的头上只有一个红色的交通锥。格拉斯哥人的情绪晴雨表可能都反映在惠灵顿公爵的“帽子”上了,有时候是一层,有时候是两层,有红色也有绿色。在政府几次出面将其取下无果之后,戴着交通锥帽的惠灵顿成了格拉斯哥的日常。

和麦金托什的第一次相遇是在凯文格罗夫艺术博物馆(Kelvingrove Art Gallery and Museum)。这是一座让人兴致盎然的博物馆,建筑风格为红色沙石的西班牙巴洛克式,内部的分区和展品摆放充满想象力。除了印象派大师的多幅画作,最出名的藏品要属达利的《十字若望的耶稣》(Christ of Saint John of the Cross)。当时博物馆花八千英镑购入,遭格拉斯哥当地居民诟病,如今却成为吸引全球游客来馆的一大动力。达利本人都曾有回购该画的愿望。博物馆里有麦金托什的专区,重点复原展示了他为其慷慨的赞助人克莱斯顿女士(Kate Cranston)打造的“柳茶室”(Willow Tearoom)的图纸和实物模型。茶室系列是除格拉斯哥艺术学院(The Glasgow School of Art,简称GSA)、山之屋(Hill House)之外,麦金托什在格拉斯哥知名度最高的作品,完美体现了他“整体设计”(total design)的理念。从建筑到内饰,从硬装到软装,从灯具、家具到餐具、菜单,甚至服务员的制服,都由他操刀。麦金托什说,理性来源于感性,以美为表达形式,借由诚挚提升,通过幽默升华这是所有艺术家所应追寻的理想。在他的整体设计里,机能即是美。茶室里标志性的高背椅围绕着餐桌营造出了另一个私密的空间,想象一下纤细修长的椅背在斜阳里刻下美丽的影子,在这样的氛围里喝茶,幸福感是倍增的。虽然柳茶室在二十世纪六十年代曾经充当了一阵子的百货商店,但并不妨碍人们重新回归的热情。二○一八年整装一新的柳茶室总店在原址索切厅大街(Sauchiehall Street)开幕,查尔斯王子夫妇出席了盛大的典礼。

凯文格罗夫艺术博物馆曾是一九○一年苏格兰世界博览会的会场,这座在格拉斯哥历史编年里留下重要位置的建筑与麦金托什并没有太大关系。他为一九○一年世博会所做的各种建筑设计无一竞标成功,得到的唯一機会是陈列在园区里的三个售货亭。

二

二○一八年,BBC为麦金托什制作了纪录片,起名为《麦金托什:格拉斯哥被忽视的天才》(Mackintosh: Glasgow?s Neglected Genius),重复了我们所熟悉的故事版本—一位天才设计师在自己的故乡没有获得广泛的认可,酗酒和精神状态不佳的他前往英国海边小镇和南法的港口城市寻找阳光,画下一系列花卉水彩作品,晚年的他贫困潦倒,再也没有建筑作品面世,最后因病客死伦敦。麦金托什没有子女,也没有留下家庭合影,他本人的文字记录十分有限。不满足于纪录片提供的故事框架,我探索起了麦金托什的朋友圈。

麦金托什所设计的格拉斯哥艺术学院的图书馆为他建立了特藏档案,收集的材料包括他和朋友的照片、他早期和晚年的部分水彩画作品和素描本、由他设计的最终化为实物或流标的项目图纸等。部分档案实现了数据化,特别是在麦金托什家具的影像记录中,他为图书馆打造的座椅、灯具等细节都收录在案。艺术学院作为麦金托什学习、生活和收获名声的地方,那里有他的导师、同学、朋友以及恋人和妻子。

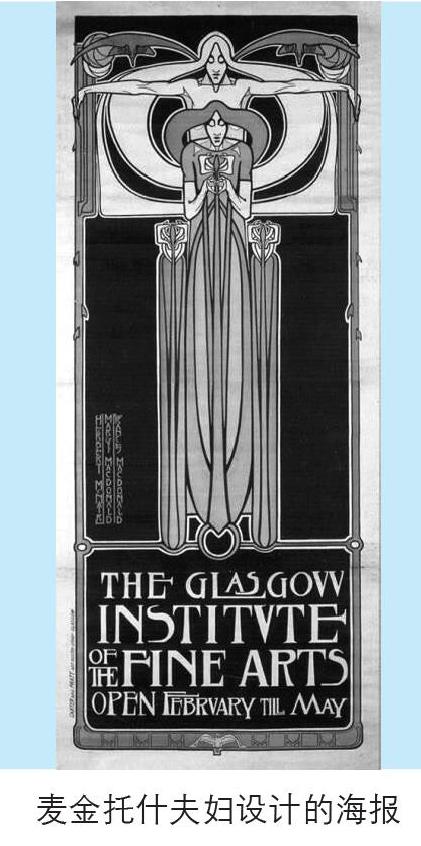

一八六八年,麦金托什出生在格拉斯哥的一个警察家庭。十一个子女中他排行第四,这个家庭虽不富裕却是其乐融融。受父亲的影响,他喜欢在自家的花园里观赏和照料植物。麦金托什从小就是个对艺术敏感的家伙,在经历了学徒阶段后,他于一八八九年加入哈尼曼与凯皮公司(Honeyman & Keppie),成为一名绘图员。此时他也开始了在格拉斯哥艺术学院夜校的学习生活,一八九○年他凭一個公共礼堂的设计获得亚历山大·汤姆逊旅行奖学金(Alexander Thomson travelling scholarship),前往意大利旅行学习。在格拉斯哥艺术学院,麦金托什遇到了后来成为他妻子的玛格丽特。玛格丽特的家庭和麦金托什很不同,她的父亲是格拉斯哥人,母亲是英格兰人,从事商业活动的父亲为子女创造了良好的教育环境。除了母语之外,玛格丽特本人会说法语和德语。一八九○年,她和妹妹弗朗西斯随父亲来到格拉斯哥,两人一身波西米亚风格的打扮,同时都是插画家比亚兹莱(Aubrey Beardsley)的拥趸。姐妹俩进入了格拉斯哥艺术学院学习,此时麦金托什正和公司老板约翰·凯皮(John Keppie)的妹妹杰西(Jessie Keppie)热恋。玛格丽特姐妹在学院院长、后来成为麦金托什导师的纽百瑞(Francis Newbery)的介绍下与麦金托什相识。纪录片对麦金托什的女友杰西的介绍讳莫如深,并提到两人曾经订有婚约,似乎是玛格丽特的出现改变了一切,并暗示麦金托什在工作项目中遇到一些障碍、没能成为格拉斯哥艺术俱乐部成员等皆是因为杰西的哥哥约翰对妹妹的失恋无法释怀。翻看英国艺术史和格拉斯哥艺术学院档案馆内的相关条目,我才注意到杰西·凯皮是一位优秀的艺术家,她与麦金托什同龄,也热爱花卉绘画。杰西就读格拉斯哥艺术学院的第二年就摘得了国家竞赛的银奖。她在苏格兰水彩画史上留下了自己的名字,她对水彩画的处理非常苏格兰,是在较湿的纸上涂水彩,这要求有极强的控制力来应对可能的晕染过度。杰西后来终身未嫁,关于麦金托什是否与她有过婚约,没有直接的证明。在格拉斯哥艺术学院的档案中,有不少关于“不朽组合”(The Immortals)的照片,这是麦金托什和他的同学们一起在一八九三年创立的团体,年轻人们一起玩乐并兼顾艺术活动,后来也被认为是代表格拉斯哥风格的团体。固定成员除了麦金托什、杰西和玛格丽特姐妹,还有麦金托什的好友麦克奈尔(Herbert MacNair)。在一张引用率较高并标注人名的九人合照中(三男六女),调皮的杰西跷起两个大拇指,双眼并没有直视镜头。关于麦金托什为何选择了玛格丽特这个格拉斯哥的圈外人,有种种猜测,比如玛格丽特的家庭比杰西更富裕。在当年的“不朽组合”里,女性成员的家庭的确都比较富庶,一些麦金托什的研究者认为,除了志同道合的艺术理念之外,财富状况是艺术家在选择伴侣时的参考指标。就像奥地利画家埃贡·席勒(Egon Schiele,1890-1918)对婚姻的判断一样,收到第一次世界大战征召入伍的通知书后,他与女友兼绘画模特瓦利分手,选择与锁匠邻居的二女儿艾迪斯成婚。因为他明白自己和瓦利在一起连布拉格的住宿费都负担不起。深爱他的瓦利后来参军做护士,最终因染上猩红热而去世。二○一四年在维也纳利奥波特博物馆(Leopold Museum)的“艺术家与一战”特展上,曾看到这样一段解说—席勒在得知瓦利去世后,将以他俩为原型的画作《男人和少女》,改名为《死神与少女》,成为艺术史上的经典之作,也成为埃贡·席勒传记电影的名称。与带有情感色彩的文字记录相比,艺术家们通过创造艺术作品来记录自己的情感,留给后人更多想象的余地,也免去了不必要的尴尬。麦金托什曾为杰西亲手打造过一个金属的珠宝匣子,展现了他在手工艺方面的天赋和热情。一八九二年,麦金托什和杰西分手。一九○○年,他和玛格丽特结婚,当时麦金托什三十二岁,玛格丽特三十五岁。两人的结合在格拉斯哥的社交圈招致了不少反对的声音。除了杰西之外,“不朽组合”里的固定成员也各自找到了归宿,玛格丽特的妹妹弗朗西斯与麦克奈尔结合,由麦金托什、麦克奈尔和玛格丽特姐妹四人组成的两对神仙眷侣便是英国新艺术运动的代表—“格拉斯哥四人组”(Glasgow Four)的成员。

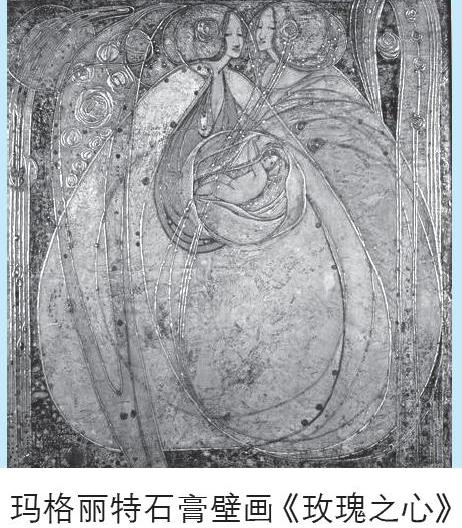

玛格丽特是一位出色的艺术家,一八九五年至一九二四年期间,她在欧洲和美国举办了四十次以上的展览。玛格丽特对丈夫的影响也引起了学术界的热议,她点亮了麦金托什设计中的女性元素,特别是他爱用的玫瑰花符号,不仅出现在窗玻璃、织物和金属围栏上,也被设计成了珠宝。麦金托什称玛格丽特为自己的“精神钥匙”(spirit key)。除了浪漫关系,两人还有艺术专业上的合作关系,爱的主题呈现在共同设计的家具和内饰装潢上。麦金托什在给妻子的信中说过:“在我所有的建筑努力中,只要不是分成三份,你便占了一半的分量。”(The Chronycle: The letters of Charles Rennie Mackintosh to Margaret Macdonald Mackintosh, 1927)他们在艺术学院就学时期的绘画有着相同的气场,大多围绕着一些对立的主题,如雄性与雌性、生命与死亡、成长与衰退、理智与情感、欲望与道德、毁灭与希望等。麦金托什夫妇也是今日冷淡风的鼻祖,他们善于使用性别代码,黑色被应用在一些男性化的建筑里,比如格拉斯哥艺术学院,白色则是女性化空间的色彩,比如大名鼎鼎的柳茶室。玛格丽特擅长石膏艺术,这是一种源自古埃及的装饰类别。在她为柳茶室打造的石膏壁画里,女性拉长的身躯、蓬松的发髻,以紫色、粉色和白色,用玻璃或金属以强烈的垂直线条填充成二维的内部装饰。

两人婚后的首个爱巢是位于梅兹大街一二○号的公寓(120 Mains Street),他们在那里接待过很多来自欧洲大陆的艺术家,那是一段平和而充满创造力的时光,公寓里总是充满欢笑、爱意和蛋糕的香气。两人虽没有小孩,却乐于照看朋友的孩子们。麦金托什的外甥和侄女是这里的常客,在这里他们第一次尝到了来自维也纳的奇妙糖果和巧克力。一九○○年,麦金托什夫妇受邀前往维也纳参加分离主义展,有二万四千名观众参观了他们的展览,他们的展览受到了观众热烈的追捧。埃贡·席勒的老师克里姆特(Gustav Klimt,1862-1918)受到麦金托什夫妇的影响创作了《贝多芬横饰带》(Beethoven Frieze),并在一九○二年的分离主义展上展出,直接画在三面墙壁上的绘画表现了人们在既要面对外部的罪恶,又要面对内部的脆弱的狂风暴雨的世界里对幸福的渴望。麦金托什的设计在奥地利和德国引起了关注,他和分离主义艺术家们的友谊也因此建立起来。麦金托什的导师纽百瑞又将他的作品推荐给比利时的画家,并邀请他们夫妻俩参加一九○二年在意大利都灵举办的国际装饰艺术展。麦金托什夫妇承担了苏格兰展厅的全部设计,展厅共分成三个部分,其中一个“玫瑰闺房”由麦金托什用金属和玻璃、玛格丽特用石膏和刺绣来装饰。当地的评论家说,欧洲一流的先锋艺术的到来打破了意大利昏昏欲睡的现状,传统的建筑学迎来了新的设计美学。

由于国际声望的攀升,麦金托什在一九○四年成为约翰·凯皮的合伙人。一九○六年,他和玛格丽特搬去了新家(6 Florentine Terrace),直至一九一四年都在此生活,他们形容这里是“绿洲”和“乐事”。麦金托什的好友莫里斯(Talwin Morris)是布莱克和松出版公司(Blackie & Son)的艺术总监,在他的介绍下,麦金托什认识了出版商沃特·布莱克(Walter Blackie),并为之设计了住宅—山之屋。除了克莱斯顿女士的几个茶室项目,一九○九年格拉斯哥艺术学院建筑项目的第二阶段也建成了。可是和一八九九年第一阶段完成时一样,麦金托什的合伙人约翰·凯皮对外宣称自己是主设计师,麦金托什仍被定义为助理设计师。这也是他人生中的至暗时刻,事业上的不公正对待、父亲的去世、工作量的减少和伴随而来的经济压力让他情绪低落。麦金托什开始变得依赖酒精,稍后还得了一次肺炎,他越来越不喜欢社交。

三

二○一八年是第一次世界大战终战一百周年。一八七一年普法战争结束以来,整个欧洲大陆维持了四十多年的内部和平,政治稳定,经济发展,艺术家和科学家人才辈出,成就了一段迷人的历史。格拉斯哥作为帝国的第二大城市,在工业革命之后迎来了自信的高峰。一八二一年它的人口總数超过了爱丁堡,一八三○年以后,发展成重工业中心。十九世纪四十年代开始的铁路热从英国蔓延到整个欧洲,格拉斯哥承担了火车头制造的重任,同时还有桥梁和船舶的建造。一九一四年七月,英王乔治五世访问格拉斯哥,考察造船和军工企业,仿佛已经传递了战争的信息。一个月之后,大战爆发,格拉斯哥成为主要的军事雇佣中心。在第一次世界大战期间,超过二十万的格拉斯哥男性作为志愿者或军人走上战场。“一战”的爆发对艺术家群体造成很大的影响,战争使许多艺术才俊与世界擦肩而过。动乱的社会也不再有设计房子的需求,没有订单的麦金托什被凯皮解除了合伙人的资格。

山之屋的主人沃特·布莱克在一九一四年拜访了麦金托什的办公室。除了给沃特整体设计住宅,从一九一三年开始,麦金托什还为他的出版社设计了两个系列的图书封面。沃特发现麦金托什的精神状态几近抑郁,说话速度很慢。因为无法得到大众的认可,麦金托什感受到人生在世的艰难。他说只有一小部分人看到了他的工作中可能存在的好处和利益,其他人都选择忽略他。他说自己正准备离开格拉斯哥,不想再看见自己的作品被物质化和异化。这也是沃特最后一次见到麦金托什。

在导师纽百瑞的妻子杰西(Jessie Newbery)的建议下,玛格丽特决定带沮丧的丈夫去海边村庄沃尔博斯威克(Walberswick)度假。杰西是一名优秀的刺绣艺术家,主持和发起了一系列女性艺术家的启蒙活动,她建立了格拉斯哥艺术学院的刺绣系。她和玛格丽特的关系非常好,也经常关心这对夫妇的工作和生活。

十九世纪初的沃尔博斯威克村只有一些石头房屋、两个磨坊和农场、两间酒吧、一间教堂,那里的人们以捕鱼为生。一八二四年特纳在这个村子隔壁的敦威治(Dunwich)作画,使得沃尔博斯威克也变得更受关注,夏季这里成了画家的聚集地,大家主要描绘的是这里的教堂和乡土人情。一八八四年之后,在安特卫普和巴黎受训的艺术家们开始在这类海岸小镇建立自己的据点。一八八六年成立的新英国艺术俱乐部(New English Art Club)中的很多人都来到沃尔博斯威克,其中就包括麦金托什的导师纽百瑞。一九○○年纽百瑞在主大街上租了一个半独立的房子,作为夏季家庭度假的场所。

麦金托什在这一时期产出了很多花卉水彩作品,其中一些是和妻子一起完成的,画作上有他们两人的缩写签名(C. R. M.和M. M. M.)。麦金托什对花卉的研究始于热爱园艺的父亲和孩提时代在自家花园里的经历。绘制花卉似乎是新艺术运动画家的基本功,捷克的穆夏对花卉的素描也犹如植物学图谱般细致,他将这些花卉符号化,设计了一系列广为流传的海报招贴。麦金托什在沃尔博斯威克的花卉水彩画也完全遵循了英国植物学插图的特点。一九一四年的夏季,很多艺术家来到这里一边工作一边享受好天气,玛格丽特调制的下午茶总是很有人气。麦金托什夫妇与聋人画家托马斯·戴维森(Thomas Davidson)建立了友谊。在沃尔博斯威克的生活一点点治愈了麦金托什的心境,他们计划将在此的假期延长到一年。然而,战争打乱了他们休整的步伐。在“一战”爆发后的第四天,英国政府通过了“保护国土法案”(Defence of the Realm Act),这项法案赋予政府很大的权力,并开始实行审查制度,即使是官方的画家也不能幸免。沃尔博斯威克的村民们紧绷起神经,麦金托什和德国、奥地利艺术家之间的联系和信件往来使他成了被举报的对象。麦金托什发现那个曾经尊敬和喜爱他的村子突然变脸了,被怀疑是间谍之后的麦金托什想要为自己澄清,他写信给导师纽百瑞寻求指导和对策,但导师让他不要轻举妄动,告诉他任何多余的行为都可能产生让他无法负担的后果。相比于穆夏,麦金托什要幸运得多。第二次世界大战期间,盖世太保将穆夏列为危险的爱国主义者,一九三九年将他逮捕并关押在只有一张木板床的狭小而无窗的房间里,四个月后穆夏病死。而让他背上的“罪名”是他放弃了在巴黎绘画新艺术海报的成功,毅然决然回到故乡后用十六年时间创作的巨幅系列油画《斯拉夫史诗》。麦金托什虽被指控,但没有关押,他和妻子遭沃尔博斯威克驱逐,一九一五年去了伦敦。

一九一五年至一九二三年,麦金托什夫妇在伦敦的切尔西租了工作室,住在欧克立大街(Oakley Street)。关于他们在伦敦的生活,几乎没有留下什么记录,我们只能以战时伦敦艺术家们的生活内容和方式予以想象。一九一六年,兴许也是通过导师的人脉关系,麦金托什接到了一个订单,重新设计位于北安普顿的一间住所(78 Derngate),替巴塞特-洛克(Bassett-Lowke)改造婚房。没有了以前的线条,而代之以紧密的几何体机构,黄色与黑色在墙上绽放。不变的还是纹样、节奏和韵律。这也是麦金托什设计的最后一个建筑,战争让当时的人们生活在暴风骤雨之中,成千上万的矛盾碰撞在一起,过去的残片、现在的碎片以及未来的种子,在飞扬跋扈的命运之下缠绕、结合、分离。麦金托什对这一房屋的改造设计饱含着未来主义的元素。

一九二三年,为了寻求阳光和更低的生活支出,夫妻俩移居去了南法的范德雷斯港(Port-Vendres),麦金托什热衷于描绘周边的风景,并一度恢复了快乐和创造的能量。但病痛的困扰使他们不得不又回到伦敦治疗。麦金托什经常在他就医的威斯敏斯特医院指导学生的解剖绘画。由于舌头的癌变,他渐渐失去了语言能力。一九二八年去世时《伦敦时报》评论员说他是欧洲现代主义运动的主要发起人之一。五年后玛格丽特也随他而去,他们留下的水彩画作被估值为可怜的八十八英镑。

四

二○一八年六月,麦金托什的诞辰月,一场火灾吸引了全英国的注意,这是四年之内的第二场因粗心而引发的大火,遭此灾难的是麦金托什倾力设计的母校—格拉斯哥艺术学院。二○一四年五月二十三日,因为投影设备过热引发的大火将学院的西侧,包括著名的图书馆,全部烧毁。据悉学院安排的消防设施按计划将在几天后进行安装。格拉斯哥艺术学院的图书馆从一九五二年开始收集麦金托什的相关研究资料,希望记录下他获得广泛知名度之后,人们对他作品的态度发生了怎样的变化。可惜二○一四年的火灾使得馆藏的麦金托什图书毁于一旦,所幸麦金托什的设计图、海报、绘画等相关原始资料均已实现数据化。图书馆随后呼吁社会人士踊跃募捐,重新充实这一资料库;还发起了“灰烬的艺术”(Ash to Art )活动,邀请艺术家们用建筑余烬来创作艺术品。二○一八年六月十五日的第二次大火,结果更糟糕,也使得先前的修复工作付之一炬。第二次的火灾在数小时之内引发了各种讨论,有人指责学院负责人监管不力,有人指责消防部门使用大吨量的水灭火不科学。还有一些人士提出后续方案不应是修复,而需要全新的建筑来取代等,甚至将学院建筑的未来上升到苏格兰和英格兰的关系,出现了一些危险的观点。互联网上的讨论更像是一场思想实验,人们建议通过三维映象来建立一座终极建筑,或是发起投票“如果是麦金托什本人,他会怎么做”。热心的网友们纷纷表示麦金托什不会简单重建,富有创造力的他定会做出风格更加激进的建筑,操心的网友们还表示,为了保证麦金托什再次顺利拿下这个项目,他的导师纽百瑞也必须出场。

艺术家究竟在多大程度上可以代表一座城市?今天我们说高迪的巴塞罗那、麦金托什的格拉斯哥,是因为他们留下的作品成了一种鲜明的标签。高迪和麦金托什二人从未谋面,却生活在同一个时代,属于同一种“新艺术运动”。二十世纪工业化的迅猛发展,让一些艺术家觉得很多设计过于粗糙。在观看了一八五一年的伦敦世界博览会后,英国工艺美术运动的发起人约翰·拉斯金(John Ruskin)大喊丑陋。新艺术运动成为一片试验田,作为第一个波及广泛的全球性的设计运动,虽然在每个国家的名称不尽相同,但几乎在不同的国家地域都呈现出某种共性。新艺术建筑师们把创作看成是获得乐趣的机会,也是表现自己思想解放的机会。在他们的设计里,所谓的“新”只是建立在与相邻的过去的不同,而往往与更遥遠的过去有着联系。巴塞罗那的高迪是曲线派的代言人,他喜爱的马赛克艺术手法兴起于美索不达米亚,盛于希腊罗马。格拉斯哥的麦金托什代表直线派,他的设计里有凯尔特文化和东方神秘主义。两位大师的设计有一个共同的特点—稳妥的和谐感。他们对自然要素尤其是光线的运用、对大量细节和装饰的偏爱,使设计融合于环境,引起了人们的共鸣。可以说,麦金托什的个性化设计让格拉斯哥与其他欧洲城市变得不一样。

随着一九三三年和一九六八年几部里程碑式的研究书籍的面世,大家开始重新审视麦金托什的作品。麦金托什学会于一九七三年成立,同年位于米兰的卡西那(Cassina)设计公司批量生产麦金托什的高背椅系列家具。大众想象里的麦金托什终究压过了学术层面的麦金托什。麦金托什作为辨识度很高的符号,每一种身份都想在他身上寻找代言。格拉斯哥旅游局认为麦金托什通过艺术和设计重新定义格拉斯哥为一座后工业化的城市;女性主义者强调玛格丽特对他的有利影响,麦金托什成为透视性别政治的棱镜。格拉斯哥的主要街道上飘扬着“人民造就格拉斯哥”(People Make Glasgow)的旗帜,普通工人阶级出身的麦金托什就是他们的代表。

麦金托什离开格拉斯哥后,他的朋友、盲人画家威廉·戴维森买下他在格拉斯哥的最后一处住所(6 Florentine Terrace)。戴维森和家人居住其中并传给孩子。后来由他的后代捐赠给格拉斯哥大学,一九六三年复原重修,配上麦金托什设计的家具,成为亨特博物馆(Hunterian Art Museum)的一部分。在欧洲旅行的一大感受是,许多名人故居之所以能够留存下来,或得益于屋主朋友的鼎力相助,或来源于毫无交集的欣赏者的自发行为。因为一些人的执着和努力才阻止了另一些人被湮没在历史的尘埃中。每每在访问名人故居时读到背后的一段段故事,总有难以言说的感动。也许这就是人文主义精神的表达。他们倾一己之力做着看似与己无关的事,给了后人一个凭吊的场所,也让每一座城市有了自己的星光。

本文内容参考格拉斯哥艺术学院(GSA)数字化馆藏(gsaarchives.net)中的“麦金托什艺术、设计及建筑目录”(Mackintosh Art, Design and Architecture Collection)与“DC 004目录”(Collection DC004)中有关杰西·凯皮(Jessie Keppie)及“不朽组合”(The Immortals)的相关文件。