希区柯克的作品拥有一种绝对磁场—我们很难将其归类为轮廓清晰的谍战片、精神分析片或是谋杀片—虽然大多数时候, 希区柯克电影具备谍战、精神分析、追捕或是连环杀人的元素,但它们依然被坚不可摧的“希区柯克风格”网入旗下。其实如何去描述“希区柯克风格”(尽管我们今天习惯用这个术语指代一切可归为其中的东西),对于我们来说依然更多的是一种感官印象,而非真正的定义。

希区柯克的电影仿佛是会自我生长的。每隔一段时间再拿出来看,总会发现这只“老狐狸”在其中又隐藏了一些细节,正是这些细节本身将“希区柯克风格”变成了一尊又一尊的十面灵璧。其中的语言、神情、灯光、阴影以及看似无用的过场,在微妙之处彻底逆转了“悬疑”,或者再说大一些,这类“黑色”风格的清晰线条,让它们在人性、道德、哲学和宿命的暧昧地带徘徊往复。

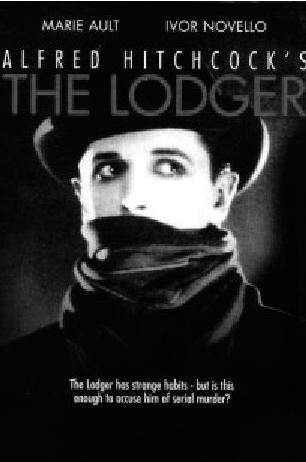

希区柯克确实是我自己不断要回过头去看的一位艺术家。对于这样一个人和他的作品,往往想聊的太多,导致无从下手。所以我这次先拿出一个定义化的、可能不太常被提及的希区柯克主题来聊—连环杀人犯(serial killer)。其实这并不是讨论“希区柯克风格”的典型议题,所以在谈及开创连环杀手电影类型的时候,电影史更愿意把这一头衔给予德国导演弗里茨·朗在一九三一年拍摄的M,而非希区柯克一九二七年的无声默片《房客》(The Lodger)。因为无论是希区柯克的《房客》,还是更早之前另一位德国导演罗伯特·威恩的《卡里加里博士的小屋》,虽然它们的情节都围绕“连环杀手的下一次行凶”展开,但在看完整个电影时,总有种这不是关于连环杀手的电影的感觉。更多的“连环杀人犯”像是《房客》和《卡里加里博士的小屋》的第一层障眼法,而这种障眼法也将成为希区柯克之后此类电影的惯用手法和讲述习惯。

电影《房客》(The Lodger,1927)海报

电影《房客》(The Lodger,1927)海报一、犯人的真面目

在《房客》之后,将“连环杀人犯”作为叙述情节原点的讲述又出现在一九四三年拍摄的《辣手摧花》(Shadow of a Doubt)、一九六○年拍摄的里程碑式的《惊魂记》(Psycho),以及希区柯克倒数第二部长片《狂凶记》(Frenzy,1972)里。

除了《惊魂记》中一人分饰两角的诺曼·贝茨,每个连环杀人犯都拥有他们的代号—在《房客》里,是凶手本人留下的纸条“复仇者”(Avenger);在《辣手摧花》里,是报纸媒体所命名的“寡妇杀手”(Merry Widow Murderer);在《狂凶记》里,是由于凶手每次都缠绕在受害者脖子上的领带而得名的“领带杀手”。或是因为当时电影严格的审查制度,或是因为像《房客》里饰演神秘房客的大明星艾弗·诺韦洛这样的“超级明星”不能以杀人犯形象出现在电影里诸如此类限制原因,又或是因为希区柯克需要制造一个明确的审判机制—在这些电影里,所有的“连环杀人犯”都看似获得了相应的惩罚式结局。

虽然观众在银幕之外明确地看懂了“凶手是谁”的指认过程,然而连环杀人犯们的最终结局似乎告诉我们,“抓到凶手”并不是电影所制造的最终快感的主要来源。其中《房客》是一部极为特殊的影片,这部默片被视作“希区柯克风格”的成熟开始,我们从中可以窥见的不仅仅是日后将颠覆电影表现形式的俯视镜头运用、物品与人物心理的联系、蒙太奇的跳跃拼接和卡拉瓦乔光线在情节推动中的影响作用,更延绵不绝的“灵晕”来自—诡异的音乐与光线疯狂暗示陌生房客可能就是那个在伦敦街头猎杀金发女郎的杀人魔。然而影片最后,在我们以为可能成为猎物的黛西最危险的时刻却揭晓了房客并不是杀人魔,而是第一位受害人的哥哥;然后在房客被愤怒的群众逼到绝境的时候,黛西的前男友却带来了真正的杀人魔已经被捕的消息—在整部影片中,那个造成一切结果又终止一切行动的真正的“连环杀人犯”从来没有出现过,他成了“悬念”本身,并且希区柯克一秒也没有浪费这个悬念所起到的作用。

《辣手摧花》则与《房客》相反,一开始,凶手就在那里:通过满地的美元和蹲守的警探,我们几乎就能猜到这是一个拥有秘密的男人。希区柯克很善于玩先给出答案的游戏,就和他那个著名的“桌下炸弹”理论一样,观众倒数着寻找杀人凶手查理随著剧情发展而露出的一条条破绽。其实最后查理对自己侄女查丽的意欲谋杀并不能严格算在自己犯下的寡妇谋杀系列罪行里,而是极端自私的冷酷人格暴露,正是查理的这一行为最终导致了他被反杀,被呼啸的火车碾过。其实在火车上有一个镜头给到了和查理同车的一位贵妇,除了暗示观众之前查理设计连环谋杀的贵妇们可能都长着这样的脸和这样的身材之外,还给到了观众一丝提心吊胆的悬念—下一次谋杀是否会发生?

电影《辣手摧花》(Shadow of a Doubt,1943)中的查理

电影《辣手摧花》(Shadow of a Doubt,1943)中的查理但是无论《房客》还是《辣手摧花》,都没有展示属于连环杀人范畴内的实际杀人情景:它们或是被暗示,或是被提及,却从未被展现。然而从《惊魂记》开始,从那段著名的“浴室杀人”开始,希区柯克镜头下的死亡场景开始变得有血有肉,人的身体不再被时装包裹,被谋杀的死者赤裸地暴露在所有观众面前。也是从《惊魂记》开始,希区柯克将“连环杀人犯”的杀人原因撕开了一道精神病学的口子—不再只是“伦敦的刽子手杰克”,不再只是将贵妇遗产据为己有的伪君子—疯狂的行径需要被解释,疯狂的行为开始指向杀人犯自身。所以在《惊魂记》里,杀人犯诺曼·贝茨的几段对话堪称绝伦,尤其是结尾部分,当他用自己母亲的声音再度将诺曼杀人的事实扭转为诺曼母亲杀人的事实时,观众实实在在毛骨悚然了。也因此,《惊魂记》和更早一些的《精神病患者》使希区柯克的电影与文学比肩。

在《狂凶记》里,连环死亡的镜头更多,也更暴露。我并不认为这部电影作为希区柯克末期的尝试,在叙事上有了多大突破,我认为希区柯克在更多地尝试人的身体与疯狂的欲望在电影拥有了彩色视觉技术之后,可以在银幕上达到什么样的效果。诟病希区柯克的同代人指责他形式大于内容,然而特吕弗却说希区柯克在用形式创造内容。《狂凶记》里的连环杀人犯最终在犯下最后一案时,被伦敦警探和受冤枉的布莱尼抓获,在镜头的黑色地带就是最后一具苍白冰冷的金发女郎尸体。希区柯克的“连环杀人”故事从默片的伦敦开始,又在彩色的伦敦结束了。

二、金发女郎

即使仅仅通过语言的复述,我们也能看到“金发女郎”这个词语在这些电影里重复的频率有多么高。实际上,不仅仅是在“连环杀人犯”电影里,在整个希区柯克的电影影集里,“金发女郎”就和“心理研究”一样,是“希区柯克风格”不可或缺的元素,她们甚至拥有自己的名字—“希区柯克式的金发女郎”(Hitchcock Blondes)。

在文中所述的四部电影中出现的女郎们实际上并不是如《后窗》里的格蕾丝·凯莉或《群鸟》里的蒂比·海德莉那般典型的金发“希区柯克女郎”。她们同别的“希区柯克女郎”有所不同,从一开始,这些女孩似乎就成了被注定的追击目标,我们几乎就要得出这样的结论,即:希区柯克连环杀手们的目标往往没什么新意,重复又重复。尤其在《房客》和《狂凶记》里,金发女郎们像影片的道具一样被摆放、被悬挂,在危机四伏的时候了无生机,如同一个无法动弹的靶子。《狂凶记》甚至有这样一个镜头:当凶手拉斯科发现自己的领带夹丢在了死去的芭芭拉手中,他不得不狼狈不堪地爬上土豆货车,从成堆的土豆里拔出芭芭拉的尸体,扳开芭芭拉僵硬的手指,以将自己的领带夹抠出来。而这时,芭芭拉的尸体被凶手的力气和货车的颠簸摔了下去—在这个电影镜头里,芭芭拉的身体看起来就是任意一个商品橱窗里的、一丝不挂的人体模特。我们当然可以站在时下政治正确的女权角度指责希区柯克一直在物化女性,然而希区柯克与拜物教隐秘联系不仅止于此—他用自己矛盾重重又冰冷哀伤的方式将谋杀变得感官化,直到最后一秒,这些死去的肉身依然充当着悬念的制造机。这样的视觉冲击也启发了之后大卫·芬奇、昆丁·塔伦蒂诺以及一众邪典B级片导演对于死亡、屠杀、血腥场景的审美趣味。

希区柯克电影中的金发女郎

希区柯克电影中的金发女郎耐人寻味的是《辣手摧花》里的查丽和《惊魂记》的金发姐妹玛丽莲和莱拉。她们在冰冷的金发下暗涌澎湃的是克制的感官机能,她们随时准备在危险的情境下爆发。即使是《惊魂记》里贡献了浴室被杀场景的玛丽莲,她也同之前连环杀手们的目标不太一样:玛丽莲是一个偷了公司的钱而潜逃的有罪的人,而她拿钱的缘由是希望这笔钱能让山姆和她开始新的生活。在这个意味上,玛丽莲独断又迅速的犯罪行为以及对爱情的极度渴望使得她又多了一层“黑色电影”里“蛇蝎美人”的意味—她是危险的,同样是极度脆弱的。玛丽莲也好,查丽也好,莱拉也好,这些女孩并不害怕采取行动,她们不是总是被害者。

比如查丽,她是整个影片里第一个参透了舅舅查理真相的人,虽然这真相致使她一步步走入险境,然而在最后决定你死我活的时候,她却从被害者的角色反身而起,亲手将查理推下了火车。比如莱拉,她同山姆一起来到诡异的贝茨大屋,亲手掀开贝茨母亲干枯的、如同标本一样的尸体,终结了这可怕的秘密。哪怕是《房客》,在金发女郎黛西的前警探男友赶到,救下被群众围堵的神秘房客的时候,房客虚弱地躺在黛西腿上的画面完全形成了一幅《圣母悼子图》。这些姑娘们几乎成为影片中“救赎”本身的化身,反而是男人们变得缺陷重重—无论是拥有极大心理创伤的房客还是人格极度自私的查理舅舅。更不用说《狂凶记》里无数次被暗示有变态性欲和狂暴人格的犯人拉斯科,和《惊魂记》里最令电影史脊背发凉却无法挥散的精神病患者诺曼·贝茨。对了,即使面对诺曼·贝茨,我们的女郎玛丽莲还试图在聊天中为这位患者出主意,可能也正是她圣母光环下对贝茨离开贝茨夫人的好意劝说,才给自己埋下了之后的必死无疑。

三、全民公敌

在希区柯克的电影中,除了背负剧情走向的角色们,总是有一群一群的围观者。在《狂凶记》里,希区柯克甚至直接使用围观的伦敦群众与他们所注视的、漂在泰晤士河面上的金发女郎尸体做了开场。围观群众无疑是被电影之外的我们所看的、又在看向电影里面的眼睛,他们的存在非常重要。他们在大多数时候不承担剧情的决定性走向,更像是和总是要露个脸的希区柯克导演本身融为一体成为“场外人员”,然而正是他们看似的闲谈、闲看与闲逛改变了希区柯克电影的微妙走向,尤其是希区柯克的“连环杀人犯”电影。

电影《惊魂记》中的玛丽莲

电影《惊魂记》中的玛丽莲从《房客》开始,从被错认为杀人犯的房客被逼入追捕绝境开始,希区柯克有意识地将他推入了满是人的伦敦酒吧里。这一举动不仅仅是要让电影悬念本身达到最高点,更是制造了“全民公敌”(Public Enemy)这一复杂议题。没有任何目标比“连环杀人犯”更适宜来阐释这一话题了。连环杀人犯所犯下的连环罪行和他们身上潜在的疯狂特质,无疑严重威胁到了整个社会的安全性,因为没有预示的下一次杀人行为可能发生在每个人身上,所以连环杀人犯是毋庸置疑的“全民公敌”,他们也毋庸置疑地成为公众道德怒火的绝对目标。然而,所有关于人的道德判断其实都是微妙而复杂的。所以也是从《房客》开始,“全民”的围观改变了“连环杀人”电影的终极意义。同《狂凶记》一样,围观的群众从一开始就被告知有这样的一个危险人物存在,然而随着每个人基于道德和只言片语而非理性的彻底调查而得出的判断结论,这两个故事里,“全民”从一开始就误判了“公敌”是谁。以至于在《房客》的结尾,对半是受害者半是无辜者的神秘房客最大的威胁恰恰来自被點燃道德怒火的群众—即使《房客》是一部默片,在画面里越积越多的、叫喊着的、围堵着的群众身上,就要将房客置于死地的那种绝对公正透过电影镜头被动摇了—我们看到的绝对正义似乎正在透过奄奄一息的房客眼中的绝望,和他身后没有尽头的人群在迅速转变成为没有节制的、自以为是的疯狂。《狂凶记》也同样,在伦敦街道迅速传播的闲言碎语中,布莱尼替代真正的犯人拉斯科成了“全民公敌”,人们看向他的眼神变得诡异,在已定的假设上对他的行为越来越表示怀疑,以至于最后布莱尼被当作“连环杀人犯”而送进了监狱—这恰恰是真正的犯人拉斯科的诡计,因为他深知人们的特性。无论是《房客》还是《狂凶记》,如果没有设置知道真相的警探,两者作为“全民公敌”的结局是注定的且不可逆转的。尤其作为“连环杀人”,公众要求的是立即而实际的结果,必须有一个人走向断头台,为公众的道德怒火负责。从这一点上来看,《房客》和《狂凶记》所达成的正义又是脆弱的。

电影《惊魂记》中扮成自己母亲的贝茨

电影《惊魂记》中扮成自己母亲的贝茨更让人细思甚恐的结局来自《惊魂记》和《辣手摧花》。希区柯克给了《辣手摧花》一个极为讽刺的结局:突然出现了另一个人被当作“寡妇杀手”而被抓捕处死了,查理舅舅虽然逃脱了法律的制裁却没有逃脱上帝的制裁,在影片结尾,这个“普通美国小镇”上的人们为查理舅舅举办了盛大的葬礼,并一直认为他直到死,都是一个好人。再来看《惊魂记》,我们在最后的最后才知道镇上之前失踪的两个金发姑娘也早早被贝茨杀掉了。其实作为观众,我们真正后怕的问题是:如果贝茨的秘密没有被外来的私家侦探和玛丽莲的姐姐莱拉揭开,他所犯下的所有连环杀人罪行是否会和母亲沉默的尸体标本一样成为一个沉没的秘密?造成这一秘密的最终原因其实在山姆和莱拉去找镇上警察的时候就被讽刺性地揭露了—那个老警长从来没有怀疑过贝茨,“老实可怜”的贝茨。

正如特吕弗所说的,希区柯克的所有讥讽都是由于悲伤。正是因为希区柯克不断在导演、影片和观众之间所制造的多重反射镜像,使得他电影中的凶杀不再只具有悬念意味,而“连环凶杀”也不再只具有社会制裁意味。他永远看向的都是“人”本身。