刘荣恩咏贝多芬

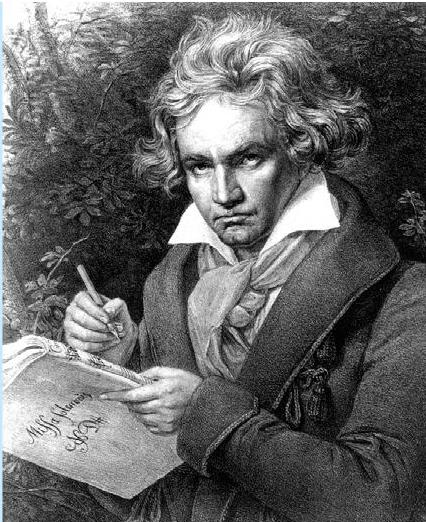

二○二○年,对中国的现代文学爱好者来说,是“张爱玲年”;对全世界的古典音乐爱好者来说,则是“贝多芬年”。由于新冠疫情,欧洲多国纪念贝多芬二百五十周年诞辰的许多活动要延至二○二一年了。

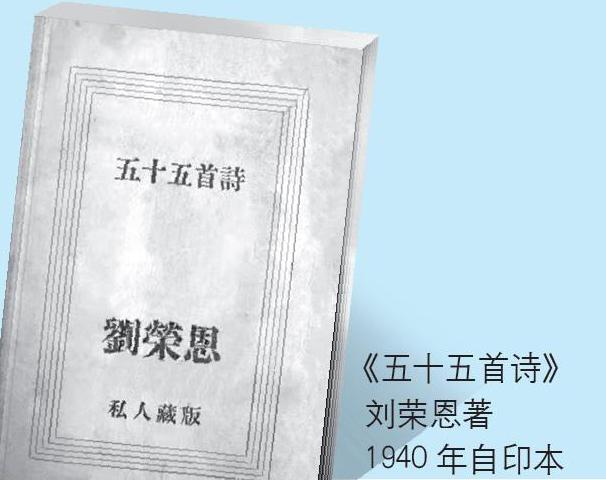

我因此想到现代诗人刘荣恩(1908-2001)八十年前咏贝多芬的诗。刘荣恩自二十世纪三十年代末至四十年代,先后在天津自印了六部新诗集,即《刘荣恩诗集》《十四行诗八十首》《五十五首诗》《诗》《诗二集》《诗三集》。他的诗集名再朴实不过,在新诗人中很少见,而且均为“私人藏版”,印数仅百本左右,又是非卖品,故流传极少。也因此,刘荣恩的诗长期未被文学史家留意和评估,虽然当年就有论者这样品评刘荣恩:“每一首诗都是沉重的独语,而且都是警辟的,带着中年人的辛酸,苦恋了心灵的山界,发出一点对于人生的微喟。”(毕基初《五十五首诗》,《中国文学》第1卷第8期,1944年8月)近年以来这种状况已有所改变,但除了我以前写过《刘荣恩:迷恋古典音乐的新诗人》一文之外(该文只评述了刘荣恩咏萧邦、捷克作曲家德尔德拉和《马赛曲》的诗),刘荣恩的新诗与古典音乐的关系仍未受到应有的注意。

貝多芬

貝多芬刘荣恩大学时期就喜爱古典音乐,会拉小提琴。因此,刘荣恩六本诗集中至少有四本收录了不少咏古典音乐的诗,他歌颂了莫扎特、萧邦、柴可夫斯基和“圆舞曲之王”施特劳斯等著名作曲家。他写贝多芬的有两首,说明他很喜欢贝多芬的音乐,因为他咏别的音乐家均只有一位一首。第一首是《悲多芬:第九交响乐》,刊于一九四○年版《五十五首诗》,照录如下:

疼在磨坊里转动起来,

疼的行列伸张着军旗过着;

在灰色的深处打捞沉溺了的心灵,

用多肌肉的臂膀撒银网在海里。

悲哀做了太子的保姆!

隐隐约约我听见喜悦底诞生。

早晨鱼翅贴在沙土上,

黄昏时成了遨游四海的桨。

悲多芬,悲多芬,究竟是

悲哀之子,地之声,生底叹息!

我仍然听见生底怪兽在晨海里

抢着挣扎着在你的银网中。

出太阳下雨的德国森林中

有鸟向莱茵河的古堡抽筋的飞,

对照着半夜剧场归途的心境—

一步一步检着死的灵魂回去。

湖畔月下少年成队的跳舞会也欺骗不了眼泪,

还是忘不了在暮色中礼拜寺的牧灵魂的钟声。

第二首是《Sonata in F Minor(“Appas-sionata”)》,刊于一九四五年版《诗三集》,也照录如下:

热情于谁,

悲多芬?

人的女儿们,

生活,或者

热情于孤独?

一团忧郁的火

到处走,

到处燃烧,

到处孤独的延烧着;

一年一年,

一世纪,一世纪的

烧。

千万人的眼泪,

孤独的流。

这两首诗,一咏贝多芬九大交响乐的巅峰之作《合唱交响乐》,一咏贝多芬钢琴奏鸣曲中有名的《热情奏鸣曲》,各具特色。第一首有五节,较长,联想不断,意象也很奇特。第二首较短,也较明朗,突出“热情”之火到处“孤独的延烧”。两首诗均用别致的诗的语言,表达了作者对贝多芬伟大音乐的理解。

中国现代文学史上用诗来歌颂“乐圣”贝多芬,几乎乏善可陈,但刘荣恩这两首诗显示,新诗人在这方面毕竟没有缺席。

香港《幽默》半月刊1956 年第1 卷第6 期

香港《幽默》半月刊1956 年第1 卷第6 期宋淇的《贝多芬在香港》

二○二○年十二月十六日是乐圣贝多芬二百五十周年诞辰。“乐圣”这个中文提法,还是李叔同一九○六年二月在日本东京创办《音乐小杂志》时,在创刊号上以“息霜”笔名发表《乐圣比独芬Beethoven传》时所首用,距今已一百一十四年矣。一百一十四年来,中国现代作家在作品中写到乐圣的举其荦荦大端,除了鲁迅在《科学史教篇》中提到“培德诃芬”,徐志摩在《济慈的夜莺歌》中建议读者聆听“贝德花芬”的《田园交响曲》,路翎在《财主底儿女们》中写到“音乐底森林”—贝多芬《第九交响曲》,都值得一提,傅雷翻译的《贝多芬传》,更是脍炙人口。诗人郭沫若咏乐圣的诗,我以前也作过介绍。

然而,还有一位现代作家也写过乐圣,且与香港直接相关,却鲜为人知,那就是宋淇的独幕剧《贝多芬在香港》。这可是直接写贝多芬的,如今纪念乐圣二百五十周年诞辰,不能不说一说。

《贝多芬在香港》发表于一九五二年八月一日香港《幽默》半月刊第一卷第六期。署名欧阳竟,这是宋淇在北平求学时就启用的笔名。《幽默》创刊于一九五二年六月二十三日,编辑人署“幽默半月刊社”,督印及发行人为“创垦出版社”,但出至第一卷第六期时已改为“主编徐訏/督印人龚延龄”。《幽默》作者阵容强大,有当时在香港的易君左、曹聚仁、姚克、李辉英等,还有用各种笔名的,徐訏自己当然也披挂上阵,宋淇为之撰文自在情理之中。