一

行刑者带着七十岁的凯瑟琳·开普勒参观刑具:扎透身体的针,钳子,烙铁,等等,然后给她描述巫婆被活活烧死的情景。这是她被审判的第五年,加上之前的指控,已经被折磨七年。凯瑟琳被关在冰冷潮湿的监狱里,还一直被狱卒们勒索钱财,她坚持自己没什么好认罪的。她是个瘦小的老妇,日日受失眠困扰,苦不堪言,戴着手铐仍然倔强:“你们把我的筋一根根抽出来,我也没什么好招认的。”就因为给了邻居女孩子一杯“药酒”,她被告成女巫。“犯罪”过程有人信有人不信,但那没关系。烧死女巫的传统,从巴比伦时代就有,而这是个女巫奇多的时代,当年村里就有六个女人因被告为女巫而被杀死,凯瑟琳的姨妈就是被当作巫婆烧死的。很多老太太因为一些人的道听途说或者私怨被定成女巫,还没上法庭就被私下杀死。

这是一六二○年九月。四十九岁的约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler,1571-1630)默默忍受煎熬,祈祷这一切都快过去。最近他不停地奔走,动用全部人脉向议员求助。母亲跟他一样是聪明人,可是没受过教育,内心的能量似乎都发泄在了古怪的行为上。不负责的父亲早已离家出走,他除了打枪以外一技不知,参加了一场又一场的恶战—这是三十年战争中的欧洲,是充满仇恨和恐惧之地。这场审判仅仅是日常恐怖的一幕,参与迫害的都是周围邻里,毫不陌生。开普勒本人是“宫廷数学家”,别人奈何他不得,他的母亲就没有护身符了。凯瑟琳懂一些草药,常给人看病。治好了的时候是英雄,治不好的时候人们就会来问罪,这些恩怨加上她有些毒舌,就遭到这样的报复。

一五七一年,开普勒出生于德意志小镇维尔代施塔特(Weil der Stadt)。六岁的时候,妈妈拉着他的手,带他看了彗星。巧的是,之后改变他的人生也改变世界天文历史的丹麦人第谷也看了那场“彗星秀”。对星空的兴趣一直是开普勒生活的一部分。他从小在严格的教会学校长大,一直参加教堂合唱团,沉浸在学问和音乐中。那时的路德宗教会学校极为严格,十二岁的学生每天五点起床,拉丁语、修辞、音乐、算术排得满满的,其中的佼佼者以后有望成为神职人员。

长大之后,开普勒在学校里教数学。他遇到的女子芭芭拉之前已经结婚两次,还卷入一些丑闻,带着一个小女儿,也带了一小笔钱,甚至还有土地,对开普勒会有些帮助。经历了周折和反复,穷小子开普勒终于得到了她。芭芭拉其人表面上看充满基督徒的美德,但私下里并不可爱,尤其对开普勒的世界毫无兴趣,当然后人所知多为开普勒的一面之词。后来,她疾病缠身、孤僻、心情不好。开普勒默默忍耐,还要花时间帮她管理土地。“我躲在一边咬手指,尽量不跟她大吵。”

因为是路德宗教徒,开普勒在当地的“天主教宗教改革”中失去了教师的工作,就在这个最焦虑的时刻,天文学家第谷向他抛出橄榄枝,请他来做助手。两人曾经合作过,开普勒对数据的宏观把握让第谷印象很深。

丹麥贵族、天文学家(或者说当时的占星家)第谷是个大传奇。在那个没有天文望远镜的时代,他努力做出了最好的观测,并且记录得极为精确。他看星星之外的生活也很丰富,跟人决斗,剑砍额头,鼻子削掉一块竟然没有感染致死—不然欧洲天文史不知会落得个什么形状。鼻伤好了以后,他用金银合金塑了一个假鼻子装上,当然这是在重要场合,平时就用一个“平装”—铜鼻子。假鼻子完全可以画成肉色,但他故意不,光亮闪闪的鼻子正是“枭雄”的标志。又不愧为性情中人,他后来跟决斗的对手成了莫逆。

约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler,1571-1630)

约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler,1571-1630)话说开普勒接受了邀请,举家搬到布拉格。性格、经历、身份完全不同的两个人,就这样开始了一场奇特、困难,但谁都离不开谁的合作。两人都脾气火爆,各有骄傲。开普勒幼时患过天花,视力很差,不善观测(不过,他后来对光学和望远镜都做出了贡献)。此外,他心性谨慎、暗含自卑,跟豪气的第谷十分不搭,并且他很讨厌第谷身边那些常见于达官贵人周围的奸佞之辈。可是第谷拥有的观测能力和长期积累的数据也是开普勒没有的。

在第谷这里,渴望拿到数据的开普勒只能被“赏”一点点。“他拥有最好的观察力,只是不知道怎么用。”开普勒说。再加上开普勒主张日心说,而第谷有套自己的体系,建立于托勒密的地心说之上。此时还并没有足够的事实支持,两人都从宗教角度站队。争吵自然是家常便饭。

在一场宴会上,据说第谷为了遵守礼仪,不在男爵之前离开,尿急也坐着不动,大约给憋坏了。再加上后来不禁饮食,各种剧痛、高烧、失眠接踵而至,终于死于尿道感染。第谷死后,开普勒终于将数据占为己有,手段正当与否大可讨论,不过无疑是天文大幸。这段故事在后代被讲得活灵活现,有人写出小说《神圣的阴谋》(Heavenly Intrigue),俨然一个天文界之《阿玛德乌斯》,萨里埃利和莫扎特的阴谋论。也有人说第谷真心把数据交付给他。临终之前,他反复念叨“不要让我的心血白费”,指的就是托付数据,也有人解读为,第谷希望开普勒不要为了日心说而放弃他的模型。

这是一六○一年。现在开普勒要自谋出路。他终于被哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世任命为宫廷数学家,或者说“宫廷占星家。万幸,鲁道夫二世还算重视科学。那时的科学包括炼金术、占星术以及许许多多后人已经认不出的东西。

布拉格的宗教氛围极浓,宫廷属于天主教,但对新教比较宽容,同时两方的争斗从未停止。这是一个复杂、充满病态人格和炼金狂热的宫廷。鲁道夫家族有精神病史,他自己生活古怪极端,最终跟兄弟刀兵相见。开普勒就在这样的环境中小心翼翼生存。不久,三十年战争开始了,布拉格陷入混战,开普勒曾经依赖的安宁环境化为乌有,他自己陷入深深的抑郁。在这段时间,开普勒还有两个孩子夭亡,生活无法更加糟糕。第一次失去孩子,他错误地指责妻子,两人的关系雪上加霜,妻子则整日哭泣,家庭一片绝望。在开普勒眼里,城中四处都是凶兆,他的日记中记载了一次次“血光”。这还不算,埋葬女儿的时候,他还被要求额外付一笔钱,就因为他是路德宗教徒。这又激发了他和反宗教改革势力无休止的矛盾。

就在这时,奇迹出现:“帕杜瓦数学家”伽利略又来信了!十三年前,开普勒把得意的大著《宇宙的神秘》送给了好几位闻达,也包括一位当时尚默默无闻的帕杜瓦数学家伽利略。伽利略兴奋地回复了长信,因为总算又遇到一位支持日心说的同仁。开普勒回了信,可是伽利略有些害怕被人发现,就没再回信,沉默持续了十三年。

此时的伽利略,已经做出了当时最先进的天文望远镜,记录了很多新发现,也已经成为那个树敌无数的公众人物伽利略。两人又兴奋地开始通信,彼此支持,虽然各种分歧仍然存在,比如伽利略是个实际的观察者,而开普勒从来没有放弃一套“宏大叙事”,总是坚信现象背后有“上帝的理由”。性格倨傲的伽利略赞美了他,但也有些害怕开普勒发现太多,对他的地位不利,并且伽利略当时也没有接受椭圆轨道的结论。两人的通信持续了一阵子,但一六一一年之后永久地中止了。此时,城中杀戮不断,芭芭拉的病时好时坏,三个孩子也常常生病,开普勒焦头烂额。不久,妻子病逝。

为躲避种种口舌,开普勒搬到了奥地利的林茨,也就是在这里,他再婚了;他被驱逐出路德宗教会;本文开头所描述的,母亲凯瑟琳的麻烦开始了。最终,手段用尽之后,又被拖延一段时间,凯瑟琳获得了赦免。起诉她的人不甘心,要求她离开这个地方,永不露面。不久,凯瑟琳在异乡去世。一桩“女巫”的公案,就这样镶嵌在天文学的叙事里。愚昧、仇恨、混乱、凶险……永远是这个世界的一部分。

二

开普勒的终生都处在对贫困的恐惧之中。当时,贫困意味着离沦为奴隶只差一步。一方面为世俗生活牵肠挂肚,一方面无时无刻不在想着上帝所设计的星星的规律,他就一直过着这样的双面生活。在个人世界崩坏、家庭危机之中,他打起精神,去寻找对星体更精确的解释。这个奇怪的力量或许就来自他一贯的人格,也来自坚定的信念:上帝不会无缘无故地触发事件或者星体的存在,一切定有神的声音。

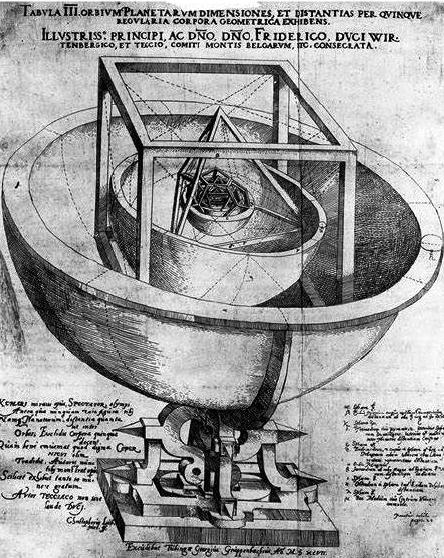

不仅执念于宇宙和谐完美的必然,还认为宇宙的规律跟人脑的创造一定是吻合的,所以他相信星体、几何、音乐等必有联系。在尚无天文望远镜的当时,人们只知道六颗行星,水星、金星、地球、火星、木星和土星,开普勒也认为这是最终结果,而且定有终极原因。为此他设计了一个精致的模型,里面是几个正多面体嵌套—球体内切于四面体,四面体又外切一个球体,起因是他发现这两个圆形的半径比恰等于木星和土星环绕太阳的轨道半径长度的比例。而几何学已经证明了,正多面体只有五种,那么这个多面体系列生成的内切、外切圆就构建出六大行星的轨道。这是一五九五年,他只有二十四岁,还在当教师。这个结论看上去太妙了,这些几何体和天体规律的秘密在向开普勒展开,他狂喜得眼泪都掉下来。后来,他还利用一次出访的机会,请求大公让金匠把这个嵌套几何体给打造出来。可惜请的金匠手艺不够,这个完美的金制宇宙模型不了了之。但它留在早期的大著《宇宙的神秘》(Mysterium Cosmographicum)中。

《宇宙的神秘》中的太阳系实体模型,1596

《宇宙的神秘》中的太阳系实体模型,1596它很快就被证明是错的。因为,第谷的数据怎么也对不上这六层行星的结构,尤其是火星轨道,离圆形极为接近,但就是差一点,十分烦恼。话说从亚里士多德开始,天文学家都相信行星的轨道是圆的,开普勒也不例外。数据对不上的时候,人们想出来各种叠加的圆轨道—当时因为无法解释星球在某些时刻相对于地球向反方向运行,所以托勒密认为行星自有一个小圆轨道,一边绕地球转一边沿着自己的小轨道转,所以在地球上看,各个行星有不同的转向。这种解释的优势是,因为那个“小圆轨道”可以任意模拟,似乎总有一款能解释数据,缺点是越搞越复杂,各种圆形无穷叠加。而哥白尼的解释是,各个行星围绕太阳运转,某些行星后移是因为跟地球有速度差。但哥白尼仍然坚信轨道是圆的,所以一样陷入死胡同,日心说甚至不如地心说解释得圆满。开普勒相信轨道应该遵循简单的原则,所以他虽然没有真正想出行星之间的引力,但猜测它们可能是受力的,离太阳越远受力越小。单是这个猜测已经预示了之后牛顿定律的可能。但开普勒没有好的数学工具(那要等到牛顿的时候),一切都是用原始的方法艰苦地算出来的。

一六○五年,开普勒终于得出结论,太阳处在一个椭圆形的两个焦点之一,行星就在椭圆轨道上,而非各循另外的小圆轨道。这是第一定律。不久,“太阳和运动着的行星的连线在相等时间内所扫过的面积相等”的第二定律(出自《新天文学》一书)也出来了。“十八个月前,第一道曙光击中了我;三个月前,另一道晨光;几天以前,阳光完完整整地揭示了世界。现在没有什么能拦住我了,我现在活在隐秘的狂喜中……我偷走了埃及的金碗,为我的上帝装饰帐篷。如果你原谅我,我会很欢喜;如果你不原谅,我也会活下去—我会掷骰子,会写一本书,即使不为当下,也可以为未来……”开普勒在给一位恩师的信中这样写。

一六一八年,第三定律来临。它揭示了行星和太阳之间的距离与运行周期之间的关系。开普勒因此能用第谷的数据预测金星、水星凌日(指某行星恰好在太阳和地球上的观察点之间穿过)事件。不过在开普勒这里,天体还只是呈现出几何特性,后世的牛顿才用万有引力定律揭示了更深刻的秘密。“是開普勒的第三定律,而不是一只苹果,引导牛顿发现了万有引力定律。”NASA网站的开普勒页这样说。

《世界的和谐》(Harmonices Mundi)终于在一六二九年(开普勒去世前一年)出版,它包括了开普勒第三定律。而在讨论它的第五章之前,有一整章贡献给“算命”的占星学。这就是那个时代。

三

欧洲历史上,“音乐天文学”早有传统,各个时代、各类占星家都有自己的理论,把行星安排成音阶中的音符。柏拉图写过一本《蒂迈欧》(Timaeus),集综合音乐、数学、哲学等学问大成。开普勒将之奉为圭臬,那个精巧的嵌套几何体(所谓一系列多面体有个名字,“柏拉图多面体”)就出于此念。对开普勒有大启发的还有伽利略的父亲伽利莱(Vincenzo Galilei,1520-1591)的书《关于古代音乐和近代音乐的对话》,其中谈到古希腊数学家毕达哥拉斯的理论—人们知道和声的弦长比有这样的规则:八度之间是2∶1,五度之间是3∶2,大三度是5∶4,等等,这些较小、较基本的数字原本就在文化中寓意富厚,如果有机会跟“宇宙秘密”相联系就更妙,跟开普勒所信的至简之道不谋而合。

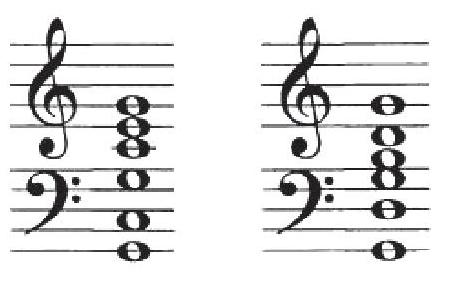

于是他根据当时已知的几大行星和地球的距离,找到了它们各自和地球的“和弦”以及行星之间的“音程”。这是他的一个表格:

此外,开普勒还有过许多版本的“行星和弦”(The Music of the Heavens, by Bruce Stephenson),见于他多年来在托勒密的地心说和哥白尼的日心说之中不断探索的笔记。比如这两个(从上到下的音符依次代表水星、金星、地球、火星、木星和土星):

今人皆知这些理论的命运。

开普勒会失望透顶吗?且慢,世间但凡有智性、有内在组织的事物,总会体现出一些联系甚至同构性,即便这些联系暂时进入死胡同。那么首先看看,为什么太阳系行星没有构成“音阶”?先不说它们之间的距离是否符合音乐中的弦长比,只说距离本身—因为各行星之间距离很远,虽然它们都绕着太阳旋转,但它们之间的引力对轨道的作用,可以忽略不计,所以我们能这样说:这些行星并没有“音阶”的关系。然而在二○一五年,比利时科学家发现了超冷红矮星“Trappist 1”,之后又发现了七颗围绕它的行星。因为彼此距离极近,它们在引力平衡的情况下,果然形成了跟引力直接相关的、固定的轨道半径比,虽然不是音乐上的2∶1、 3∶2等,但它们是有理数,所以可以算是一种和弦了!

我猜,开普勒泉下有知,不仅会大笑,多半还会接受现代人对音乐的理解:所谓五度、三度,也无非是人的文化生理构建,并非宇宙定律。对了,有人真的把“Trappist 1”的比例投射到音阶上,写出了音乐呢。

兴德米特以开普勒为主人公创作的歌剧《世界的和谐》

兴德米特以开普勒为主人公创作的歌剧《世界的和谐》二○○五年,德国音乐学家、钢琴家布鲁恩出版了一本书《世界的音乐秩序:开普勒,黑塞和兴德米特》,讲的是天文学家开普勒、现代作曲家兴德米特以开普勒为主人公的歌剧《世界的和谐》和黑塞的小说《玻璃球游戏》,对这三人的选取颇为“脑洞大开”。这题材也是我感兴趣的,所以跟随她阅读了不少相关资料。开普勒那么坚信一种“完整”,星体与音符一定能对应—即便对应关系完全错了,这种完整也许没错。这就是本书的线索。

一九五一年,德国作曲家兴德米特写过一部以开普勒为内涵的标题交响曲《世界的和谐》(Die Harmonie der Welt)。指挥大师富特文格勒大为赞赏,立刻把它收入自己的曲库。全曲分为“机器音乐”“人的音乐”和“世界音乐”三部分,标题就来自中世纪学者波埃修斯(Boethius,477-524), 分别指器乐/声乐、人的肉体和灵魂的和谐以及神创世界中的共鸣。

后来,交响曲扩充成五幕歌剧。兴德米特跟开普勒一样沉浸在数字、象征之中。比如剧中开普勒为自己的良心辩护的时候,不止一次,作曲家居然引用了一小段巴赫的《赋格的艺术》中最后的B-A-C-H主题—兴德米特崇拜巴赫,在作品中暗指、引用巴赫是常事。剧中以开普勒的五个行星为人物,开普勒自己是地球,不得不绕着象征鲁道夫的太阳转,他的母亲凯瑟琳是月亮。第一幕中,开普勒的生活是个双主题的赋格,一是对星球不懈地追寻和计算,一是个人生活中不断的焦虑和悲伤。作者布鲁恩说,这好比开普勒第一定律中的两个焦点。两个焦点之间遥不可及,但它们撑起椭圆形轨道。

剧中的开普勒有这样的墓志铭:“我丈量过天空,现在我将丈量大地的阴影。”他的身体把他束缚在大地、阴影和痛苦中,而他的思想属于宇宙之中的永恒之光,属于造物主的终极设计。布鲁恩指出,歌剧中这样的对位比比皆是,也根据开普勒的认识,有许多数字隐喻,连段落的长度比都有意思,比如赞美诗∶赋格∶帕

萨卡利亚∶混合∶帕萨卡利亚的长度是5∶8∶9∶3∶9,这正是巴赫甚喜的作曲手段,段落长度比成为隐秘的叙事。此外,5这个数字在毕达哥拉斯体系中是“无理”的,它常常跟喜怒无常的鲁道夫皇帝和难以捉摸的开普勒母亲相联系。这正是开普勒被写进音乐的要点之一:他毕生都思考行星轨道,也固执地把轨道比例应用于音乐中的弦长数字比,虽然离谱,但这都是开普勒的一部分,没有它就没有开普勒执信的和谐宇宙和最终被破解的密码。剧中舞台上的行凶、死亡之外,每个人物都是悲哀的,残酷、野蛮或者荒唐,就连开普勒本人,也是充满凡人弱点和错误的,不是吗?

二十一世纪,倒有另一部关于开普勒的歌剧,这是菲利普·格拉斯作曲的《开普勒》,正好以开普勒的墓志铭“我丈量過天空,即将丈量大地的阴影”开场。格拉斯高度重复的音乐天然充满仪式感,风霜凛凛。事关开普勒,总少不了几何的隐喻,格拉斯的舞台上,就悬挂着那个“柏拉图多面体”,那个曾经的,人心中的微缩宇宙。第二幕中,悬挂于舞台中央的是一双注视之眼,看星空的执着之眼,地上的人在注视之下一片惶惶然,不知何从。

四

对现代读者来说,《玻璃球游戏》可能是一部太慢、太多说教的书。尽管它也有对青春的吉光片羽的回顾,有对音乐幻想式的记录。那个一直躲闪着的游戏规则没有现身,据说是音乐、数学、历史的完美结合,也是各种智性的终极综合。玻璃球游戏听上去野心勃勃,属于精英中的精英,并且从不满足,一辈子都在完善他们精妙的艺术。那么它的规则到底是什么呢?黑塞并没有具体写,只类比了一些现成的活动,比如下棋、记忆游戏,还有管风琴演奏—它作为乐器正是工程成就的结晶,也是一人演奏多声部音乐的顶点。而管风琴音乐处在一个相对孤立的世界里,大约也和卡斯特拉有几分契合。除此之外,天文学家、古典学家、学者、音乐学生都可以应用自己行业的规则来玩这个游戏,它可以从一个巴赫赋格开始,也可以从莱布尼茨的一个句子开始。它不再仅仅是娱乐,它成了知识分子们的一种“身份意识”……

照布鲁恩的想法,卡斯特拉是哥白尼主义(Copernican)的一个隐喻。开普勒和克乃西特都有自己无休的叛逆和诘问,都回应各自的深厚传统。开普勒眼前的高山是哥白尼,克乃西特的则是“游戏大师”Magister Ludi。卡斯特拉到底是个什么样的世界呢?这是个二十三世纪的城堡,里面的人衣食无忧(开普勒该多么羡慕),它每年都有“玻璃球游戏大赛”,有美丽隆重(而无生气)的庆典,不过它没有女人,没有婚姻,没有现世的政治(但充满微妙紧张的人事),连艺术上的创造自由都禁止,此外可以想象的是,其中的大部分人都缺乏热情。而克乃西特冒天下大不韪,居然写了诗!诗中有死亡、梦魇、哲学家,还有巴赫的托卡塔。“这在卡斯特拉的世界里,是最荒唐、最不可能、被严禁的事!”

看上去,它影影绰绰地暗示一些现代的机制:古典音乐、古典文化、某些学术圈,等等,各有其茧房之中的悲哀和保守,但也有其孤立中的辉煌和理想,有光荣的过去。然而在传统文明高度成熟的今天,它面临被破坏与困境。当年人类在辛苦挣扎中所获的创造和灵感,已经缩减成概念和规则。而卡斯特拉城堡中的灵与肉,只能交汇于克乃西特突然的死亡。他曾经是其中的异数,有叛逆、背离也有对它的赞美和奉献。“我们不愿设想它们有朝一日终成遗迹。然而我们不得不想这个问题。”克乃西特说过。

克乃西特的智性生活也充满辩论:“对一切人类精神创造成果之可疑性质,远在他研究并洞悉人类历史之前,便早早有了宇宙意识。”他也说过,如果整个世界就像卡斯特拉那样,是个秩序完美的精英学校,该有多好,生命该有多纯真美丽。他从作为一个聪明的学生开始,历经怀疑、求真、醒悟,到追求思想与自然的和谐—之后却突然溺死。这是一本充满冥想和音乐的书,也是充满怀疑的书,所有的爱和信念都被审视。克乃西特自我辩论重重,实在无法原谅自己,更无法和解,索性抛弃地位,选择一种“谦卑而诚实”的生活,可以更坦然地寻求两个世界的和谐。“克乃西特作为成熟的历史学家则必然能够更加清楚地认识到,倘若没有这种自私和本能的罪恶世界提供素材与活力也就不可能有什么历史。”

历史上,在宗教、科学、艺术、人文的边缘中探求融合的人很多。莱布尼茨、黑格尔都算在内。布鲁恩这样说。谈到为什么把这三个人放到一起写,她认为:开普勒执着于上帝“单一”的律条,各种规律背后必有统一的原因;兴德米特和黑塞都身处二十世纪的困惑和迷茫中,而黑塞特别刻意于从东方智慧中求“道”。书中的克乃西特在成为克乃西特之前,有过好几次“转世”,都与印度神灵有关,最后才成为“游戏大师”。众所周知黑塞对印度文化、中国文化尤其是《易经》《吕氏春秋》都颇有心得,虽然那是个“黑塞版”的解读。最吸引他的,恐怕是东方文化中“天人合一”的思路。他暗示治疗二十世纪“副刊文化”的药方,就是让灵魂和情绪重新耦合。

距离《玻璃球游戏》问世已经半个多世纪,黑塞“向东方智慧寻答案”的想法,不知有多少共鸣,能承载多远。而我能读到的仅仅是:灵与肉一直互相磨损,不堪重負;但它们偶尔也会互相激发,送人远行。人类沉重的生活,一再践行此道。

参考书目:

The Musical Order of the World Kepler; Hesse, Hindemith, by Siglind Bruhn, Pendragon Press, 2005;

Kepler's Witch: An Astronomer's Discovery of Cosmic Order Amid Religious War, Political Intrigue, and the Heresy Trial of His Mother, by James A. Connor, HarperOne, 2005;

The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy, by Bruce Stephenson, University of Princeton Press, 2016;

Heavenly Intrigue: Johannes Kepler, Tycho Brahe, and the Murder Behind One of History's Greatest Scientific Discoveries,by Joshua Gilder, Anne-Lee Gilder, Doubleday, 2004;

https://www.nasa.gov/kepler/education/johannes;

《玻璃球游戏》,[德]赫尔曼·黑塞著,张佩芬译, 上海译文出版社2012年版。