科幻小说家威廉·吉布森曾有一句话:“未来其实已经到了,只不过分布得不均匀而已。”在汉语中,“未来”一词非常奇妙,未来未来,还未到来。因此,这句话翻译成汉语后,本身就包含了一种矛盾—既然未来,怎么就已经来了?如今,我们经常会说,“未来已来”,尤其是二○二○年发生的很多事,给人们一种时空交错的感觉。很多看似科幻的事情已经实现,而很多远古的东西又再发生。有时候,我们会感到迷茫,到底什么是前现代,什么是现代,什么又是后现代,各种元素全部交错在一起。十九世纪末二十世纪初,欧洲曾有一门学科叫“未来学”(Futurology),回头看,当时未来学家们所做的预言大多是错的,但并不能因为这些错误就否定了他们的价值。相比之下,今天的人们对于未来,有一种前路迷茫的感觉,不仅仅是十字路口的左右为难,而是仿佛走到了路的尽头,再往前就是一片滩涂。在这种迷茫中,科技好像是唯一能够提供新的、外来的刺激,甚至能产生颠覆性效果的领域。

如果关注科技新闻的话,会发现这些年新的技术产品好像基因突变一样,不断更新迭代。但是从人文学者的角度来说,还是要从稳定的人性去思考这些突变的技术。无论技术如何发展,人性最基本、最底层的需求,包括欲望,包括社会结构,其实没有太大的变化。这也是为什么哲学从它的源头—公元前五百年左右—到现在,讨论的核心问题都差不多。因此,面对层出不穷、日新月异的技术,我们也不用恐慌,稳定不变的人性为我们提供了理解的视角与依靠。

一、地平线上乌云,还是乌云的金边?

克服死亡的技术储备:NBIC

克服死亡的技术储备:NBIC十九世紀末二十世纪初,在爱因斯坦于一九○五年发表三篇石破天惊的论文之前,当时的整个物理学界仿佛晴空万里,所有重大的物理学问题好像都已经被解决。一九○○年,英国物理学家汤姆生提出,整个物理学的“地平线”上只剩下两朵“小乌云”:一个是黑体辐射问题,另一个是以太漂移说。后来,这两朵“乌云”集聚发展成为两场“大风暴”,将整个牛顿物理体系全部推翻掉。那么,那些在今天的媒体中被热议的技术,到底是会将人类生活整个颠覆,还是会让人类进入更美好、更多福祉的状态?对于这一问题,人们的判断可谓南辕北辙。

近几年,媒体对于技术的讨论主要集中在以下四个领域:纳米技术、人工智能、虚拟实境和基因修改。跟这四个领域相匹配的技术叫NBIC,分别是纳米科技(Nano-technology)、生物科技(Biotechnology)、信息技术(Information technology),以及认知科学(Cognitive science)。这四个基础领域的学科,有任意一个出现突破,都会对人类生活造成极大的冲击,反过来说也给人类带来极大的希望。千百年来困扰人类的死亡,可能就因为这些技术的突破而得到解决。简单来说,可能有以下几个技术路径。纳米科技催生高强度的新材料。试想未来的高血压、血栓病人无须开刀,只要注射纳米机器人,就能够自动将血管壁上的附着物清除。其次是生物科技的发展。人类生活中有非常多的疾病,每种疾病都给人类带来非常具体的家庭和个人的痛苦。通过生物科技的发展,如果有一天所有疾病都被克服了,那么人类寿命自然会延长,甚至实现永生(Immortality)。

然后是认知科学。美国企业家埃隆·马斯克在二○二○年上半年召开了一场新闻发布会,介绍了Neuralink项目的最新发展。这项技术的最终目标是实现脑机互动,这一技术的前景非常迷人,尤其对于残障人士来说,的确是个福音。二○一八年去世的英国天体物理学家霍金,因为得了罕见的渐冻人症,丧失了大部分的运动能力,只能用嘴和几根手指来操作键盘。后来IBM为他定制了一辆安装了电脑的轮椅,通过这辆轮椅,他花很长时间才能“说出”一句话来。如果有脑机互动技术的话,这位科学家可以更流畅地将他的思想表达出来,更好地造福人类。因此,这一技术确实非常有吸引力。

当然,人们对未来的想法千奇百怪,但就像威廉·吉布森说的“未来已来”,很多技术已经走到了门槛上,甚至一条腿已经迈入了门内。这些技术中,有一项就叫作“赛博格”(Cyborg)。赛博格一词由控制论(Cybernetic)和生命体(Organism)组成。这项技术认为人类天生的生理局限需要通过科技去克服。既然掌握了机械技术与电子工程技术,为何不对我们的身体进行改造,甚至加强?很多技术专家都认为,赛博格是对人类生命的重大改善,而且技术门槛非常低。前两年,英国科学家在一位失明的士兵身上做了一项实验,通过连接在士兵舌味觉神经上的数据线及摄像头,令其可以简单地“看”到外部的黑白图像。

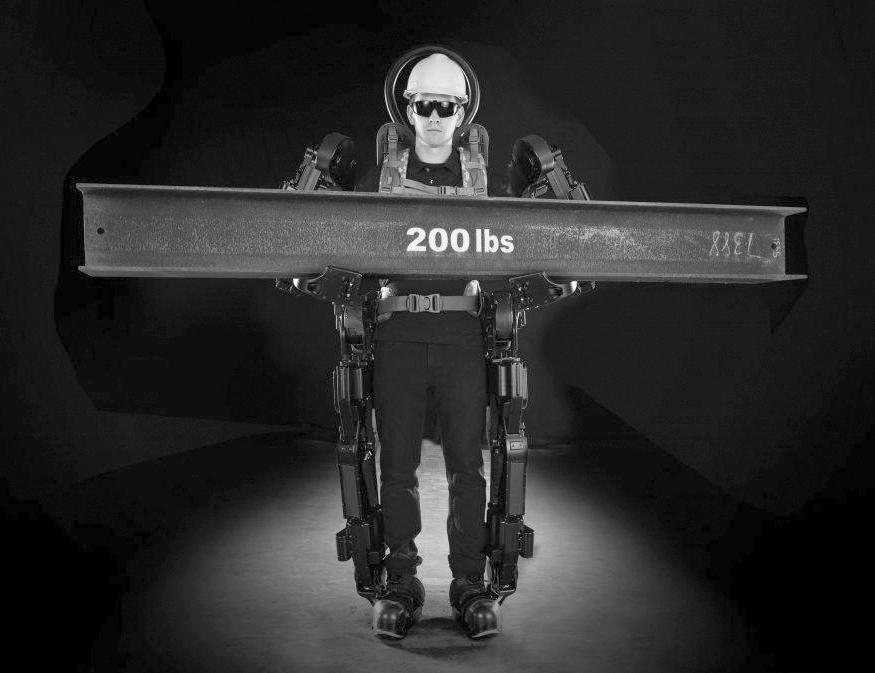

外骨骼

外骨骼还有一项技术叫“外骨骼”(exoske-leton)。喜爱科幻作品的人应该对它非常熟悉。美国的波士顿动力公司所研发的机械狗,可以自主站立、跑跳。这项技术可以很容易地变成外骨骼,由独立电池驱动,感知腿和躯干的运动。人们一旦穿戴上这样的设备,只要做出动作,就可以抬起平时无法负担的重量。无论是军事还是工业上,这都有非常广泛的应用前景。

脑控打字

脑控打字当然还有脑机互动。埃隆·马斯克的Neuralink技术采用了侵入式的脑机互动(Brain-computer Interface,缩写为BCI),而非侵入式的脑机互动技术,例如脑控打字,如今已经比较成熟。通过使用者所佩戴的电极捕捉脑电波,再用算法将杂波过滤,进行电脑输入。二○一九年,在武汉举办的世界机器人大会上,中国学生创造了每分钟六百多比特的脑控打字世界纪录。但“脑控打字”仍然属于一种中介技术,脑机互动的终极目标,是脑波的直接解读和传输。Neuralink计划的目标从一开始就非常明确地想要发展侵入式的脑机互动技术。第一代的Neuralink技术,通过直接接入人类大脑的听觉中枢,绕开了耳朵、耳膜、耳神经等自然的听觉器官,而让听觉直接发生在大脑皮层。在二○二○年的发布会上,马斯克又提出,该技术未来的努力方向,是治疗心理疾病。人类的大脑其实是一种非常简单的生物机器,通过为数不多的几种荷尔蒙,调整当下人的心理状态,多巴胺令人幸福、褪黑素帮助入眠、催产素令人平静,最近又有研究指出血清素对于抗抑郁非常有效。通过植入大脑的芯片,调节荷尔蒙分泌,以达到不药而愈的目的。当然,这样的技术可能还需要很长时间才能实现。

电视剧《上载新生》海报

电视剧《上载新生》海报对于那些常年受困于某种特定疾病—失眠、抑郁、焦虑等—的人来说,这项技术不啻为福音。但对于人类整体来说,这是不是一件好事呢?美国哲学家诺齐克(Robert Nozick,1938-2002)曾经提出过一个思想实验,叫作“幸福机器”,和Neuralink的目标非常接近。幸福机器可以立刻满足人的任何需求,一个人想要达到的任何心理状态,幸福机器都可以通过生物化学的方式让人立即获得。但是,现代人类的许多成就,其实是因为没有及时地获得满足,欲望被延迟之后,人们才需要持续地努力,才能创造出很多东西来。但如果真的像埃隆·马斯克所描述的那样,所有的痛苦在短时间内被消除了,所有的欲望在短时间内被满足了,人们为什么还要努力呢?只要有机器就可以了。这对人类的创造力,是不是一种破坏?

脑机互动的下一个阶段叫“读心术”(mind reading)。外骨骼技术更多的是读取人身体的运动指令。在埃隆·马斯克的发布会上,Neuralink技术对那头实验猪的身体运动状态的读取是极为精确的。但是读取“意图”的技术会更加麻烦。二战之后美国的社会学的发展,完全取决于两项应用型的研究。一是人的购买行为,即对消费的预测,二是选举,即对投票的预测。这两项一个涉及经济,一个涉及政治权力,如果能够左右人长时段的决策意图,通过这项技术,甚至可以左右国家或者整个人类的未来。那么,有没有可能产生这样的脑机互动技术—一种高阶的读心术,来获知一个人所有的意图、所有的想法,甚至有没有办法读取一个人的审美趣味?审美是一种奇怪的生理现象,当一个人看到壮丽的风景,或者一幅画的时候,自然而然产生身心愉悦的状态。进一步来说,有了这样的技术之后,是否可以反向操作,从此人们不用去看莫奈、不用去看伦勃朗、不用去看毕加索,就能够获得这种身心愉悦的感觉?最重要的还有情绪,除了喜怒哀乐之外,人的情绪是很复杂的。中文在表达人的情绪的时候,有一个特殊的语汇,欧洲人始终理解不了,就是“空灵”。空灵不指向任何对象,也不一定是风景优美的地方。随着技术的发展,是否可以通过读心术的方式把它读出来?终极目标可能是实现反向输送,只要买一个像咖啡胶囊那样的东西,加到机器里,人一下就获得了那种空灵感。

再往下一步就更科幻了,当脑机互动技术和信息技术结合在一起,未来人类的一种生存样态就叫作“意识上传”(mind uploading)。如果生理学、医学没有更大的突破的话,我们的寿命仍旧是有限的。人的“臭皮囊”是会生病的,人的身体是有“保质期”的。如果数字技术可以将人的意识保留下来,甚至用超级计算机模拟个体意识,这样这个人就得到了某种意义上的永生。二○二○年有一部科幻剧,叫《上载新生》(Upload)。故事中,人们发明了一种意识上传的技术,一个人寿数将尽的时候可以有两种选择—可以选择抢救,也可以放弃抢救,直接将意识上传到云端,所以叫“上载新生”。当然,从技术角度来说,要做到意识上传是非常困难的。但哲学家与技术专家的思考路径不同。技术专家的思路是技术如何实现,而哲学家的思路则是,先不管技术,思考做到之后会怎样。

在《上載新生》中,导演编剧将一个哲学问题用一种非常戏剧性的方式展现出来。当男主角完成意识上传的那一刻,医疗器械中突然发出高能激光束,把他的头给烧掉了,表明这个过程是不可逆的。为什么要这样做?如果不把这具身体给毁掉的话,那从此之后就有两个“他”。一个是数码空间的“他”,另一个是现实世界当中有血有肉有身体的“他”。这当然会出现很严重的法律问题。但后面的哲学问题是,即便存在这样的技术,会有人使用吗?那个继续生活在云端的“我”还是我吗?有什么保证那是“我”意识的延续?这就是“自我同一性”问题。自我同一性到底依赖生命的延续性,还是一些感受的统合?现代主流的生理学家认为,从神经生理学或者心理学角度来说,是没有“我”的,“我”是一些感觉被绑在一起,或者说某种程度上是种幻觉。这里就存在一个哲学问题。

二、超人类主义与生物保守主义

西方的学者对人类未来存在的样态有过非常多样的讨论和展望。以麦克斯·莫尔(Max More)为代表的学者,在一九九○年发布了《超人类主义宣言》。超人类主义,即“通过科学、技术的方式,由生命提升和价值引导,寻求延续和加速智能生命演化,超越其现有人类形式和人类局限的生命哲学”。这些学者中,大部分有科学背景。他们认为,从进化论角度来看,人只不过是漫漫宇宙演化过程中的一个产物。虽然人类自我感觉良好,认为自己是万物之灵长,但却不是宇宙演化的最高阶段,将来必然会有新的、别的物种来代替人。进一步而言,与其被其他生物替代,不如自己主动进行改变。

今天之所以要提出这个问题,是因为技术已经到了这个程度,可以对人本身进行一种修改。很多专家学者都认为,从人类诞生的那一刻起,在人类的很多思想中,都已经包含了超人类主义的种子。人类的所有想象,对未来的憧憬,其实都是想要让自己变得更好、更完善、更强大。意大利文艺复兴时期的哲学家皮科在《论人的尊严》(1486)一书中,以对话体的方式,借神之口对人说:

我们没有给你任何固定的位置或专属的形式,也没有给你独特的禀赋,你不受任何限制的约束,你可以按照你的自由选择决定,我已把你交给你的自由选择。……你既不属天也不属地;既非可朽亦非不朽;这样一来,你就是自己尊贵而自由的形塑者,可以把自己塑造成任何你偏爱的形式。

这话说得非常有前瞻性。达尔文的进化论告诉我们,所有物种都是自然选择的产物。环境变了,能适应环境变化的被保留下来,不能适应环境变化的被淘汰掉,这叫“自然选择”。人类当然是自然选择出来的,但当人有那么高的技术能力之后,有多少人还在接受自然选择?

回过来说,超人类主义提出目标又被称作“3S”,超级智能(Super-intelligence)、超级长寿(Super-longevity)、超级福祉(Super-wellbeing)。超级智能不多说,很多作品都有涉及。超级长寿是不是很令人憧憬?对于怎么实现超级长寿是有争论的。这取决于哪一个技术先突破。如果是生物技术先突破,那么人类的身躯可以保留;但如果是数码技术先突破,那可能就要走数码永生(digital immortality)那条道路,将身躯扔掉。因此,超人类主义者又提出口号,认为除了法律当中已经规定的那些权利之外,人还应该有一项基本自由,即“形态自由”(morphological freedom)。但是,如果反思一下的话,大多数人要改变自己的身体,无非就想改得再窈窕一点、健康一点,或者按照我们的审美趣味,把某些部分缩一缩、长一长而已。但如果想要改成三头六臂就可能有问题了。

最有意思的实验是超级福祉,更幸福、更快乐。这一点与埃隆·马斯克的目标是很接近的,希望减少人类的痛苦,治疗人类的大脑损伤。但从我们哲学的角度来说,这一目标的基本取向是快乐主义。需要思考的是,这样的快乐到底值不值得追求?以及,每时每刻都持续的快乐,是不是件好事情?

当然也有不少的哲学家对超人类主义提出批评,这批人被称作“生物保守主义”。这里简单介绍两位学者的观点:一位是美国政治学家福山。在《超人类主义》一文(Francis Fukuyama,? “Transhumanism”,? Foreign Policy, no. 144, October 2004)中,他担心超人类主义的出现会影响社会公正:“如果我们开始将我们自己改变为某种高等的东西,那么这些被增强了的人会主张什么权利,和那些没有被增强的人相比较,他们将会拥有哪些权利?”他的质疑基于一个简单的理由,任何的技术产品都有价格,不是所有人都消费得起。这样一来,人跟人之间的差距会被越拉越开。现在只要是父母所生,生理能力不会有太大差异的。当然,福山并没有提出有效的论证,而只是在表达担忧,但这个担忧是有道理的。他说:“如果我们不很快发展出这种谦逊的话,我们可能会稀里糊涂地让超人类主义用他们的基因推土机和精神购物中心损害了人类。”

另一位是桑德尔(Michael J. Sandel)。桑德尔在《反对完美》( “The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering”,? The Atlantic Monthly, April 2004)一文中,讨论了几种技术增强—肌肉的、记忆的、身高的、性别选择的。举个例子,比如可以通过基因修改增强下肢的肌肉,那这个人肯定跑得更快。这个基因修改人能否跟普通人在奥运会同台竞技,好像不可以、不公平,违反了体育精神。这里遇到的依旧是社会公正的问题。随着技术的发展,可能会人为地创造出两个阶级,一个是改造过的,一个是没有改造过的,而且两个阶级之间能力的差别越来越大。那人类以后还能友好地相处吗?除了我们以前讲的宗教、政治、出身、种族等造成的人类差异之外,现在又多了新的东西。桑德尔的大部分思考都是在正义问题上,他提出了一種危险叫“超自主”(hyperagency),即认为“并非这个世界中的一切都是我们可以欲求或支配的”。这和福山讲的谦逊跟审慎有关,有些东西是不能修改、不能触碰的。历史上有很多这样的想法,大部分来自文化的禁忌或者宗教的信条。如今,人类身体的神圣性已经没有了。一个人可以接受器官移植,可以做整形手术,好像一开始只是小小的改变,但一旦开始,恐怕后面就刹不住车了。

按照桑德尔的论证,身体是不可以随意支配的,也不可以随意对它进行改造,但学者的论证能不能挡住技术的社会应用?有人真的想改变自己,因为改变前景实在太诱人。这又被叫作“普罗米修斯的阴暗面”。神话人物普罗米修斯因为给人类带来了第一项能够掌控的技术—火,所以在西方通常是正面的形象。但是桑德尔反过来论证,指出人类获得技术之后,未必就用来做好事。因而,技术反过来变成人类的“诅咒”。这个说法不太容易接受,因为当代绝大多数人都是“技术进步主义”或者“技术乐观主义”的。大家相信,技术虽然会带来新问题,但新问题必须由更新的技术去克服。技术乐观主义基本不会承认或接受“普罗米修斯的阴暗面”这一说法。

三、个人主义的生死观

从生物学角度来看,不同的物种有两种不同的生存策略,R策略和K策略。R策略,就比如鱼类、两栖类,以产卵的方式繁衍下一代,后代数量极大,但真正能够存活的不多,以数量取胜;K策略,人类就是其中的典型代表,后代数量很小,但人类重视教育,以质量取胜。但随着基因技术的发展,思考问题的视角也随之转换。我们不难发现,无论是埃隆·马斯克还是基因修改技术,采用的营销策略,都是从个体的角度出发—治疗失眠、焦虑、遗传疾病等,这些都是个人视角,但是当我们谈人类整体的时候,其实完全不同。

其中有一个很重要的“合成问题”(problem of composition),即对每个个人是好的,是不是对人类整体也是好的?这是个很严重的问题。因为一旦欲望可以随时得到满足,人类文化是否还可以进步,是否还会有音乐,是否还会有哲学?苦闷是一种特别的情绪,不管是黑格尔、康德、费希特和谢林的作品,读出来的无非是苦和阴郁。如果德国人的生活和英国人的一样“好”,还会有德国哲学吗?我认为,不会有了。所以对个体好的事,是不是对民族好,对民族好的是不是对物种好,对物种好的是不是对生物界好?这些问题都值得提出来。

英国生物学家理查德·道金斯写的《自私的基因》一书,提出了完全不同的生命观。道金斯认为,所有的生命只不过是用不同的方式在进行基因传递。生命的核心不是个体,也不是物种,而是基因。这样理解的话,病毒跟人类相比,唯一的区别是它的传递速度比人类快。人类不能生活的环境,病毒还能生活下去,还能把基因随时注射到别的生物活体中去。这样一来,人在宇宙中的特殊地位就没有了。这是很危险的想法,到底是基因视角,还是人类的视角。面对这样的问题,可能还是需要回到人类整体的视角去重新审视。

关于永生有两个词,永葆青春与永垂不朽。永垂不朽就是永远活下去。永葆青春就是永不衰老。因为人或者绝大多数生物,大多是在老年时死掉。所以人类惧怕老,衰老意味着生理能力的衰落。但是惧怕老和惧怕死,本质上是不一样的。假设技术能够将人的生命状态定格,相信绝大部分人愿意把自己停留在比较年轻的时候。因为那时候真的年轻貌美,胃口也好,基础代谢也高。但是对人类文化来说,生命周期给我们带来了什么?中老年人有的智慧,年轻人是不会有的,这就是生命周期的特殊意义。或许未来所有人都可以永葆青春了,但所有人的身体都已经八百岁,而心理状态却始终停留在二十岁左右,这是不是一件很奇怪的事情。失去衰老,对人类整体而言,当然是一种损失。

再进一步思考,技术的发展,是否会带来主体的终结?主体是西方近代哲學立论的基础,主体不仅是连续的,也是封闭的。但是随着脑机互动、读心术等技术的发展,主体的封闭性可能被打破。例如,一个人只要接收另一个人传递来的电子信号,就能完整感受到其他人的感受。这项技术的优势在于,人类学习的时间会大大缩短,可以通过电子讯号传输,迅速获得知识。但同样存在危险,人们再也分不清什么是我的感受,什么是其他人的感受,这就是“主体性的终结”。

在整个超人类主义背后,它的生死观、它对生命的观念,都是以个体为中心出发的。这里遇到的核心问题,就是上面提到的“合成问题”—对个体的改善,是不是意味着对整体的改善?我们能够预见技术突破的若干社会效应:例如代际概念被模糊,如果大家都能活几百岁,知识的传承就失去了意义。但更令人担心的是人类的“种内分化”。有的人用赛博格技术扩展身体,有的人数码永生,有的人基因修改,这么多不同的路径是否意味着,人类以后不能再被称作同一个物种?那对于人类的生命、家庭、社会来说,都会发生颠覆性的改变。未来的社会前景跟现代社会结构是完全不一样的。

人类的文化多种多样,包括宗教也好,神话也好,科学技术也好,在引发人的最底层的驱动或者追求这方面,几千年来没有实质性的改变,即对人的有限性的挑战。最近重读希腊神话,读到西西弗的神话:西西弗被奥林匹斯山诸神惩罚去推一块石头。他推到顶上又滑下来,再推,再滑下来。这则神话因为加缪的《西西弗神话》一书,已经为大家所熟悉。这种情景好像跟现代人生活中的无意义感、虚无荒诞以及机械重复很相似。但很多人忘记了,西西弗之所以被惩罚去推石头,是因为他欺骗了死神。这真是很有寓意的故事。如果人真的永生不死,是否会陷入西西弗这样的痛苦?从哲学角度说,人向死而生(海德格尔语),因为知道人生有限,人类才会对人生进行各种各样的规划,所以人生才有意义。有限性是意义的前提。技术可能打破这一前提,或者给人一种无限性的错觉。

本文系作者在新华·知本读书会第八十一期所作演讲,刊发时经作者修订