正如学者弗雷德里克·布雷彻(Frederick Bracher)所言:“在安妮女王统治时期(按:1702年至1714年),除了神学和宗教著作之外,最畅销的是航海作品、游记、地理著作和地图。”(“The Maps in Gullivers Travels”)爱尔兰作家乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift,1667-1745)紧跟那个时代的风潮,创作了经典航海冒险小说《格列佛游记》(Gullivers Travels,1726)。

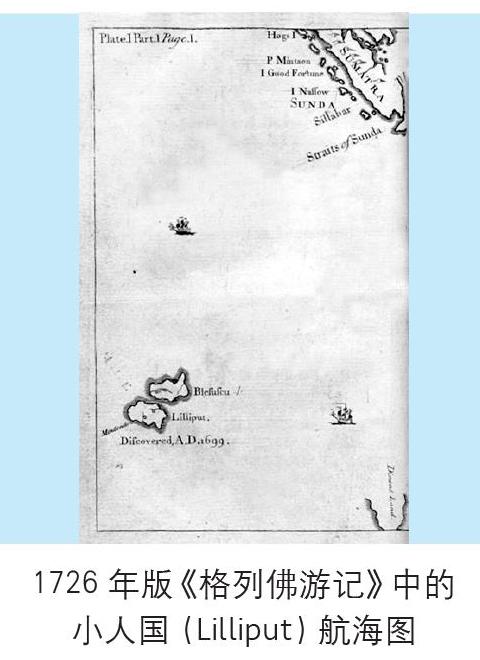

一七二六年十月,伦敦出版商本杰明·莫特(Benjamin Motte)首次出版了《格列佛游记》,书中有小人国、大人国、飞岛国和慧骃国的四幅地图。小说一经问世,大受欢迎。次年,都柏林出版商盗用了莫特的版本,重印了《格列佛游记》,并保留了之前的四幅地图。一七三五年,另一个大名鼎鼎的出版商乔治·福克纳(George Faulkner,约1703-1775)再版了《格列佛游记》,这些地图也一并被收录其中,但有一些细微错误。同年,莫特和福克纳为了争夺斯威夫特作品的版权,引發了版权诉讼案。一九○○年,D. C. Heath & Co.出版了《格列佛游记》的插图版,全书共有三十八幅插图和一张地图,而开篇正是一幅手绘的小人国地图。一九八六年,牛津大学出版社出版了“牛津英文经典”(Oxford Worlds Classics)系列的《格列佛游记》注解版,英文“map”一词在书中总共出现十六次,且每一卷的卷首位置都有一幅手绘地图插图,以具体标注小人国、大人国、飞岛国和慧骃国的地理方位,这些地图基本上照搬了之前的数个版本。

实际上,在《格列佛游记》的小说文本中,明确提及地图的地方只有两处:大人国和慧骃国。但从它的出版史来看,地图在这部小说的经典化(canonization)过程中发挥了至关重要的作用。本文按图索骥,试图从地图中发掘相关史料,以期从一个新的视角,来解读这部文学经典之作。

一、《格列佛游记》中的地图:

插图与趣闻?

《格列佛游记》的副标题为“前往世界若干遥远国度的旅行”(Travels into Several Remote Nations of the World),这向读者暗示了作品所蕴含的地理因素。小说由四卷组成,讲述了英国人勒缪尔·格列佛(Lemuel Gulliver)游历小人国(Lilliput)、大人国(Brobdingnag)、飞岛国(Laputa)和慧骃国(Houyhnhnms)等遥远国度的故事。

作为一部航海冒险小说,《格列佛游记》与地图的渊源颇深。在文学研究中,冒险(adventure)的主题往往离不开文学绘图(literary cartography/literary mapping)。地图是一个突显的“物件”,却又远不止“物”如此简单。从海洋叙事的角度来看,地图不仅是指引航线的工具,更是一种“隐喻”,因为“绘图与帝国、社会压制以及各种各样的意识形态纲领息息相关,为了这个或那个集团的政治利益,来调节对空间表征的操纵”(Topophrenia: Place, Narrative, and the Spatial Imagination)。

既然“冒险”是《格列佛游记》的情节主线,我们不妨追本溯源,首先从词源上追寻冒险与地图的关联。在词源学上,英文单词“adventure”来自拉丁文“adventūra”,其词根“advent”意为“出现、来临”(coming to a place or event)。在现代英语中,“adventure”一词更广为人知的意义是“出发、离开”(setting forth; departure)(同上)。

根据以上词源辨析,我们可以发现,“冒险”的历程其实是一个悖论:离开与抵达并存—冒险始于“离开”家乡(home),终于“抵达”某处(somewhere)。从空间上说,“某处”存在两种可能性:一为陌生的别处,二为冒险者的出发地。在离开与抵达之间,冒险家(adventurer)通过空间移动,来绘制冒险地图,小说中的格列佛船长亦如此。若读者足够有心,便会留意到《格列佛游记》中的一个细节:四卷均以格列佛离开英国为起始,又以他回归英国作结。在十六年又七个多月的冒险历程中,格列佛四次“离开”又四次“抵达”家乡英国。纵观格列佛的整个航程,这位英国船长驾驶他的大船,跨越了欧洲、亚洲、美洲、非洲、印度洋、大西洋、太平洋和北冰洋,足迹遍布了世界各个角落。他如一名“绘图师”(cartographer),不断绘制手中的冒险地图。

在这部小说创作的背后,的确有两则与地图相关的“幕后”趣闻。作者斯威夫特以写实见长,他在书中对航海、风向、潮汐和海员生活等进行了大量的细节描写。这在很大程度上消解了这部小说的虚构性,以致很多读者对其中的不少情节信以为真。一位老绅士读完小说后,竟然在真实的地图上搜寻斯威夫特笔下的“小人国”。另一则故事与格列佛家乡的地理位置有关。一位海员读者声称,他与格列佛十分熟稔,并言之凿凿地指出,小说前言的《出版者致读者》(“The Publisher to the Reader”)有一处错误:格列佛的家乡不是英国的瑞德里夫(Redriff),而是沃平(Wapping)。

在安妮女王统治时期,他(斯威夫特)引导舆论,反对辉格党,人们必须承认,他一度主宰了英国的政论。在后来的斯图亚特王朝统治时期,他把爱尔兰从掠夺和压迫中拯救出来;他认为,才智与真理联手,会有权威无法抵挡的力量。他说,爱尔兰“欠他一笔”,此乃实言。(《诗人传》,笔者译)

不难看出,斯威夫特的身上带有爱尔兰民族的烙印。他对英国人野蛮的侵略行径深恶痛绝,并被大众尊崇为爱尔兰的“斗士、资助人和导师”(同上)。在大人国一卷中,斯威夫特借大人国国王之口,对格列佛船长口中英国“过去一百年中的重大事件”(第133页)给出这样的评价:“那些事不过是一大堆阴谋、叛乱、暗杀、大屠杀、革命和流放,是贪婪、党争、虚伪、背信弃义、残暴、愤怒、疯狂、仇恨、嫉妒、淫欲、阴险和野心所能产生的最恶的恶果。”(第133页)在这位国王看来,目中无人、傲慢无礼的英国人不过是这样的一群人:“你的同胞(英国人)中,大部分人是大自然从古到今容忍在地面上爬行的小小害虫中最有毒害的一类。”(第134页)

可惜格列佛船长被大英帝国“辉煌”的拓殖史蒙蔽了心智,依旧沉迷于“修改现代地图”的帝国想象中,完全未能领悟大人国国王言语间的深意。我们不妨作一个大胆的推测:作为“日不落”帝国的公民,身处大人国的格列佛有意或无意地将两个岛国(英国与大人国)进行比较,或许他想照搬英国的发展模式,在大人国打造他个人的帝国梦想。正因为如此,格列佛有一种强烈的使命感。为了精准地完成修改地图的任务,他亲自用双脚来丈量地图的尺寸,不敢有丝毫怠慢:“这是我在根据国王命令绘制的皇家地图上亲自测量出来的。他们特地为我把地图铺在地上,地图展开有一百英尺长。我光着脚几次步测直径和周长,又按比例尺计算,所以测量得还是相当准确的。”(第110页)他甚至自以为是地建议:“他们应当修正他们的地图和海图,在美洲的西北部加绘上这一片广大的陆地,这一点上我愿意随时向他们提供帮助。”(第108页)

在《文化与帝国主义》一书中,爱德华·萨义德(Edward E. Said)洞悉到文化与帝国扩张的微妙关系:“领土和占有是地理与权力的问题。人类历史的一切都是根植于现实之中的……在最基本的层次上,帝国主义意味着对不属于你的、遥远的、被别人居住了和占有的土地的谋划、占领和控制。”将《格列佛游记》的解读置于十八世纪英国的全球拓殖史中,格列佛“修改现代地图”的真实意图逐渐显山露水。他精心测量大人国地理版图的行为并非一时兴起,而是有意为之。从本质上说,修改地图是对土地的重新编码,是对疆域和领地有意识地“谋划、占有和控制”,其最大动因不过是这位洋洋得意的英国船长想再造一个“帝国神话”。

三、地图的边缘地带:南太平洋

《格列佛游记》的第四卷慧骃国再次提到地图,这一卷讲述的是发生在南太平洋的故事,但这个地理信息却经常被忽视了。在第四卷第十一章,格列佛船长离开慧骃国,开始了“一次险恶的航行”(第313页),到达了“新荷兰”(New-Holland)。这时,格列佛开始质疑地图的准确性:

七个小时之后,我(格列佛)到达了新荷兰的西南角。这就证实了我长期以来一贯的一个看法:地图和海图把这个国家(新荷兰)的位置标错了,图上的方位至少比该国的实际位置东移了三度。我想我许多年前就跟我的好友赫尔曼·莫尔先生谈过,并且还向他说了我的理由,可是他还是选择了别的作家的意见。(第314-315页)

对于这段文字,现代读者通常会有两个疑问。一是“新荷兰”究竟在何处?二是赫尔曼·莫尔先生(Mr. Herman Moll)乃何许人也?对此,牛津英文经典版《格列佛游记》作了两个注释,详细解答了这两个问题。格列佛船长所说的“新荷兰的西南角”应为“塔斯马尼亚岛的南端”,而“新荷兰”即今天的“澳大利亚”。澳大利亚之所以被称为“新荷兰”,当然与荷兰脱不了干系。根据历史上文字可考的记录,一六○六年荷兰人威廉姆·扬松(Willem Janszoon或Willem Jansz,1570-1630)驾驶杜伊夫根号(Duyfken),发现了这片位于南太平洋的大陆,他是成功登陆的第一个欧洲人,并把它命名为“新荷兰”。从扬松开始,一六○六年至一六四四年间,荷兰人对澳大利亚进行了一系列的探险,其中就包括著名的航海家阿贝尔·塔斯曼(Abel Tasman,1603-1659)。一七七○年,英国航海家库克船长(Captain James Cook,1728-1779)受荷兰人的启发,驾驶奋进号(Endeavour),将航程向西转,发现了澳大利亚的东海岸。库克船长称这块海岸线为“新南威尔士”(New South Wales),宣称它隶属英国。至于赫尔曼·莫尔先生,他是十八世纪荷兰著名的地图绘图师,长期居住在伦敦。一七一九年,他绘制了《全新且准确的世界地图》(A New & Correct Map of the Whole World),这是《格列佛游记》众多地图插图中的“一个主要来源”。

此外,牛津英文经典版的注释还指出,格列佛质疑地图和海图出错的细节是一个“戏仿”(parody),它与历史上的真实人物威廉·丹彼尔(William Dampier, 1651- 1715)有關。海盗出身的丹彼尔曾三次环球航行,新荷兰(澳大利亚)是他的探险地之一。第一次航行(1679-1691)结束后,他整理了自己的航海日志,一六九七年出版了《新环球航行》(A New Voyage Round the World)。这本书大获成功,并引起了威廉三世(William III,1650-1702)的注意,他委命丹彼尔指挥皇家海军罗巴克号(Roebuck),去探索新荷兰的东海岸。正是在这次航行中,丹彼尔怀疑,前文提及的荷兰探险家塔斯曼绘制的地图有误,他认为新荷兰确切的地理位置应更偏西一些。以史为鉴,《格列佛游记》中的这个“戏仿”值得玩味。一方面突显了作品的真实性,另一方面增强了斯威夫特文风上的讽刺效果。

除此之外,丹彼尔的最后一次全球航行(1708-1711)也是文学史上的一段佳话。一七○九年,他和探险队意外地在智利附近的荒岛上发现了一位来自苏格兰的“野人”,名叫亚历山大·塞尔科克(Alexander Selkirk)。丹彼爾将这次经历写成一篇短文,英国作家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe,1660-1731)受此启发,借鉴塞尔科克的原型,创作了英国文学史上的第一本小说《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe,1719)。不过这是另一个故事,暂且不表。

按照格列佛的说法,慧骃国距离新荷兰只有“七个小时”的航程。据此推断,慧骃国地处南太平洋地区。浩瀚的南太平洋是地图上的边缘地带,它好似一道天然屏障,将这片海域的岛屿、陆地与远在欧洲的英国隔离开来。在海外扩张的过程中,英国正是看中了南太平洋地区的偏远荒凉,把它当作一个“天然的监狱”。在《格列佛游记》中,斯威夫特十分隐晦地有所提及。慧骃国的马主人询问格列佛,为何船员愿意和他一起出海冒险,他回答道:“他们(船员们)都是一些亡命之徒,由于贫穷所迫或是犯了什么罪,才不得不逃离故土……这帮人大多是越狱而跑的,没有一个敢回到祖国去,他们害怕回去受绞刑或者关在牢里饿死,所以只好到别的地方去另寻生路。”(第263页)

英国在澳大利亚建立监狱的历史可以追溯到比《格列佛游记》更早的时代。“从十七世纪早期开始,英国就开始非正式地向其殖民地移送囚犯,直到一七一七年,这才成为一项正式的刑事惩罚制度。”(尼尔·弗森格《帝国》)到了十八世纪,英国在南太平洋地区建立殖民地(主要是澳大利亚)的主要目的就是为了解决本国的罪犯流放问题。回到小说《格列佛游记》,在地处南太平洋的慧骃国,也有一群类似流放犯形象的“野胡”(Yahoo),他们形貌丑陋:“脸真是又扁又宽,塌鼻子,厚嘴唇,大嘴巴,但这些差别在所有野蛮民族的人身上都是很平常的。”(第247页)

《格列佛游记》的中文版译者杨昊成认为,慧骃国是斯威夫特“理想中的乌托邦”(《译序》,第ii页)。但果真如此吗?对这个问题,罗森对给出了否定的回答,其理由是“慧骃国中实行的一种肤色歧视”(克劳德·罗森《上帝、格列佛与种族灭绝—野蛮与欧洲想象:1492-1945》,王松林等译,上海外语教育出版社2013年)。在地图册上偏远一隅的慧骃国里,存在两种分化。一是慧骃与野胡有高低贵贱之分。聪慧、理性的慧骃高高在上,“‘慧骃这个词在它们的语言中意思是‘马,就它的词源而言,是指‘大自然之尽善尽美者”(第254页);而作为“非我”符号的野胡则处于社会的底层,“‘野胡是大自然造就的最肮脏、最有害、最丑陋的动物,它们最倔强、最不可驯、最恶毒、最爱捣鬼”(第298页)。二是慧骃族群内部有三六九等之分,依据不同的毛色,即便是高贵的马群也被划分为各类等级:

“慧骃”中的白马、栗色马和铁青马样子长得跟火红马、深灰色斑纹马和黑马并不完全一样,生下来才能就不同,也没有变好的可能,所以它们永远处在仆人的地位。(第280页)

在第四卷第九章,“慧骃”举行了四年一度的大辩论,“辩论的问题是:要不要把‘野胡从地面上消灭干净。”(第298页)辩论会上,不少慧骃代表对这一提议持肯定态度。不仅如此,他们的确采取过一些措施来除掉野胡:“‘慧骃为了除此一害,曾举行过一次大狩猎,终于将整个‘野胡群包围了起来;它们将大的‘野胡杀死,小的养在窝里,驯养它们拖拉或者背东西;本性这么野蛮的动物能驯服到这地步,也算是难得了。”(第299页)

罗森认为,“慧骃关于耶胡(按:即“野胡”,是英文Yahoo的两种不同译名)的辩论发生在虚构的乌有邦(a fictional Nowhere),应用在爱尔兰人和其他民族身上”(克劳德·罗森《上帝、格列佛与种族灭绝》)。

斯威夫特的一生始终与爱尔兰、英格兰关联在一起,他对这两个国家有着较为复杂的情愫。一六六七年,斯威夫特生于爱尔兰都柏林市的一个贫寒之家。他是遗腹子,由于母亲能力有限,自小由叔叔戈德温·斯威夫特(Godwin Swift)抚养。年仅十五岁的斯威夫特被都柏林大学录取,但他对大学里讲授的神学不感兴趣,最后因没有取得优异成绩,只拿到一张“特许学位文凭”(special favour)。一六八八年,一直资助他的叔叔去世,斯威夫特失去了稳定的经济依靠。同年,“光荣革命”(Glorious Revolution)爆发,爱尔兰政局动荡,他开始辗转于爱尔兰与英格兰之间。一七一○年至一七一三年,斯威夫特居住在伦敦,卷入托利党和辉格党的派系之争。这样的人生经历让斯威夫特对自我身份的认同抱有很大的不确定性。

约翰逊敏锐地洞察到这一点,他在《诗人传》中写道:“在他(斯威夫特)的一生中,他的出身模棱两可。他很满意自己被爱尔兰人称作同胞;但他偶尔也称自己为英国人。”所以,在《格列佛游记》中,斯威夫特把野胡比作爱尔兰人便不足为奇。有趣的是,在小说最后,当格列佛回到英国后,完全无法适应英国的生活,他与周遭的一切格格不入。在格列佛看来,英国人和野胡一样野蛮、粗俗,他甚至推测最早出现在慧骃国一座山上的“两只野胡可能就是英国人”(第327页)。

行文至此,野胡的种族身份似乎不再那么重要。在文化意义上,“野胡”已成为一个常用词,泛指缺乏心智、没有教养的粗鄙之人。正如罗森所言:“当斯威夫特将他对‘耶胡的观察应用到整个人类,不仅包括英国人也包括读者及作者本人,高度具体的外表特征愈加不恰当。正是在这样一种矛盾中斯威夫特探索了‘我与‘非我之间的相互渗透,这些问题自古以来一直缠绕在欧洲人的心头。但自征服美洲起,欧洲人或许愈加不安,他们开始对近代帝国掠夺的灾难性后果进行反省。”(克劳德·罗森《上帝、格列佛与种族灭绝》)

在这部小说中,格列佛的海上冒险之旅也是探索“我”与“非我”的历程。这位英国船长的地图犹如茫茫大海上的一座灯塔,指引他的航船,穿过海上的层层迷雾,最终驶离“最令人不安的道德梦魇”(同上)。

参考书目:

1.《文化与帝国主义》,[美]爱德华·萨义德著,李琨译,生活·读书·新知三联书店2003年版;

2.《上帝、格列佛与种族灭绝—野蛮与欧洲想象:1492-1945》,[美]克劳德·罗森著,王松林等译,上海外语教育出版社2013年版;

3.《帝国》,[英]尼尔·弗森格著,雨珂译,中信出版社2012年版;

4.《格列佛游记》,[英]乔纳森·斯威夫特著,杨昊成译,译林出版2018年版;

5.The Maps in Gullivers Travels, by Frederick Bracher, Huntington Library Quarterly, Vol. 8, No. 1 (Nov., 1944), pp. 59-74;

6.The Lives of the Poets: A Selection, ed. by Roger Lonsdale, New York: Oxford University Press, 2006;

7.The First Discovery of Australia, by T. D. Mutch, Sydney: Mutch, 1942;

8.Swift and Others, by Claude Rawson, Cambridge: Cambridge University Press, 2015;

9. Gullivers Travels, by Jonathan Swift, Oxford and New York: Oxford University Press, 1986;

10.Topophrenia: Place, Narrative, and the Spatial Imagination, by Robert T. Tally Jr., Bloomington: Indiana University Press, 2019.