一、何以走红?这杀鬼的故事

《鬼灭之刃》在日本人气爆棚,没有人会料到。因为是杀鬼的故事,这在日本太多太多。

但是,《鬼灭之刃》还是走红了。原因还是二字:杀鬼。

逻辑,有时确实是在挑战人的神经。

日本全国开始播映是在二○二○年十月十六日。短短三个星期就有一千五百万人涌向电影院。票房一线冲天。要知道,这可是新冠疫情在日本的高发时期。电影院绝对是政府规劝的属于要避开的“三密”空间。但日本人还是冒着被感染的风险,也要在第一时间观看这部少儿动漫电影。不是足球篮球动作片也不是初中生萌萌爱意片,而是刀刃灭鬼片;写手不是宫崎骏也不是新海诚,而是看姓名连男女都无法辨认的吾峠呼世晴。我们在感叹之余只能生出惊讶。

故事情节并不复杂。讲鬼吃人。这当然不是看点。正如狗咬人一样,鬼总是要吃人的。但奇就奇在被鬼袭击却没有死去的人则变成了鬼,变鬼之后还有理性思维,这要是给黑格尔看到,可是害羞了他。因为黑格尔曾宣称理性一定是人的专利。影片的主角是少年竈门炭治郎,他为了卖炭而下山,回家时发现母亲与弟妹均被鬼屠杀,而妹妹祢豆子,虽然死里逃生,但变成了吃人鬼,正要向他痛下杀手。后来,炭治郎被一位名叫富冈义勇的剑士救下。为了救妹妹和复仇,炭治郎刻苦修炼剑术,加入“鬼杀队”。以人为代表的鬼杀队和以鬼舞辻无惨为代表的“十二鬼月”,展开了激烈的战斗。最终人杀死鬼,妹妹祢豆子再變回人。

《鬼灭之刃》先是以漫画形式在集英社出版的《周刊少年Jump》杂志上连载。从二○一六年二月开始到二○二○年五月,漫画目前累积到二十二集的销售数量突破一亿二千万册。故事的场景放置在一百年前的日本大正时代(1912-1926),一个大山深处的村落。魑魅魍魉横行,尽管已经开始近代的西洋化,但鬼杀人以及鬼被人教化救赎,则表现着和洋折衷、边际境界模糊不清的日本人思维。登场人物被冠上难以辨认与阅读的汉字名。如主角姓名为竈门炭治郎,他的妹妹叫祢豆子,剑术大师是鳞泷左近次,鬼杀队员有叫名不死川玄弥,有叫名甘露寺密璃,有叫名炼狱杏寿郎,有叫名栗花落香奈手,鬼的名字干脆就叫鬼舞辻无惨,而作者自己的名字更离奇:吾峠呼世晴。看来作者谙熟日本人自古有之的“言灵”之道:世界上最短的咒,就是名。咒就是囚禁对方,解怨自己。诚如“一言主神”所言:好事也一言,坏事也一言。一言断事。

看来,还是属于日本的东西,让人产生了共鸣。日本人平常喜欢说“日本的”(にほんてき)。

如“日本的構造”“日本的経営”“日本的雇用”“日本的考え方”“日本的料理”等。前几年日本学者柴崎信三出版《何谓日式之物》(《日本的なものとは何か》)。他从十九世纪末的浮世绘开始说起,如数家珍般地将陶器、和食、建筑、动漫、时尚等加以排列。更早前出版的大桥良介的《日式之物 欧式之物》(《日本的なもの ヨーロッバ的なもの》),则将日式与欧式作文化比较,这本书也因此成了比较学的经典著作。如果从“日本的”视角出发,我们发现《鬼灭之刃》暗含的最大元素就是日本的鬼文化。

心中有鬼,鬼生心中。在日本人看来,人心广阔,大如宇宙。日本十三世纪的哲人僧侣日莲,甚至将人心描述为“劫火不烧,水灾不朽,剑刀不斩,弓箭不射”。不存在没有归宿的鬼魅。人是所有鬼魅的归宿,又是鬼魅的支配者。所以,打鬼治鬼灭鬼,提着血淋淋的鬼头,放置神社祭祀,彰显人的胜利。但是,人的胜利的代价或许就是鬼提着下一个人头在狂笑。鬼狂笑什么?狂笑人的无知与浅薄,狂笑人的不自量。所以,还是《鬼灭之刃》清醒,剧情里反复出现的一句话就是“要变得像鬼一样强大”。在角色设定中,鬼舞辻无惨是史上最强的鬼。他能用自己的血将人类变成鬼并控制对方。外表看上去只有二十多岁,但实际上已经超过一千岁。在大战鬼杀队时,药物生效的三小时内,他已经衰老了九千岁,但还是力大无穷。所以,“像鬼一样”,表明人还不如鬼,表明鬼才是人的终极支配者。为家人复仇,保护妹妹,消灭鬼魅,炭治郎刻苦磨炼自己,最后变得像鬼一样强大。毫无疑问,在这个不确定的混沌时代,日本人正在追寻那些属于日式之物。在这个世界之外有着人无从知晓的另面,异界和灵异带来的恐怖就是人无从知晓的知性惊艳。而日本人将这个惊艳用鬼魅的形式予以再现。这就令人想起铃木大拙天才地创生出“灵性”这个人类学用语,区别既不是精神也不是灵魂的日本人思考特色(参见《日本式灵性》,岩波书店)。

《鬼灭之刃》的巨大成功再次表明,万物有灵不再是一个阳光下的虚无,也不再是一个与一神论对峙的月下构图,而是人的世界的一个实在,人的精神的一个向度。据传,日本平安时代的文人都良香在罗生门前咏出“气霁风梳新柳发”,后有“冰消波洗旧苔须”对句。当时的“学问神”菅原道真立马一言道破:这是鬼在作句。一查文献,果然是鬼—茨木童子。这样想,《鬼灭之刃》在日本走红也在情理之中。这就像剧情中苏醒后的炭治郎斩断了鬼的左手,但鬼则嘲讽被自己重创的炭治郎比自己更像鬼。

谁更像鬼?这令日本人兴奋。或许,这是《鬼灭之刃》走红的终极原因。

二、“我在鬼也在”的泛鬼论

在日本,泛神论泛滥的一个结果就是泛鬼论。

有八百万神,必有八百万鬼。

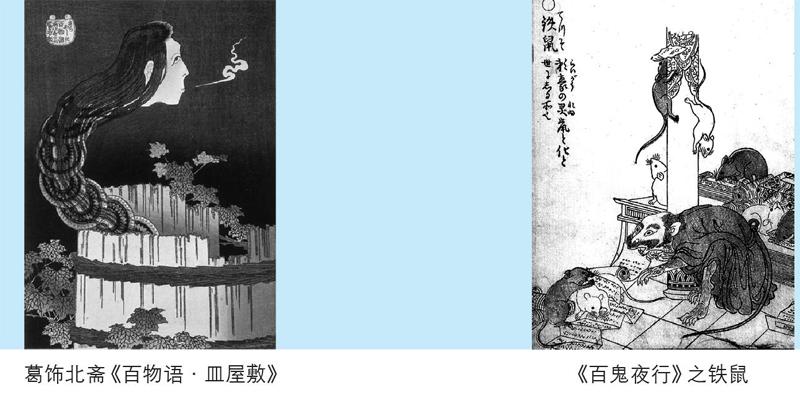

日本医学博士伊藤笃著有《日本的皿屋敷传说》(海岛社2002年),确定日本全国各地至少有四十八种日本三大鬼女之一的“阿菊”传说。当然,葛饰北斋的浮世绘《百物语·皿屋敷》则更是将“皿鬼”规范成统一的女鬼范型,定格在日本人心中。

泛神与泛鬼,都是观念之物,都是人的有限性自主异化的一个结果。人力不够之处,人智不足之处,就对象化成人精、人妖、人鬼。而成精成妖成鬼之物,则一定是人的、动物的、植物的、器物的、自然物的。如河里生息的“河童/河太郎”,海里生息的“海坊王”。即便是动物,也有复式构图的。如似猿似虎似蛇似牛。日本历史上被源三位赖政击退的“鵺”,就是四不像的怪物。《土蜘蛛草纸绘卷》里,被源赖光杀死的土蜘蛛,就是以鬼的身姿出现。鸟山石燕的《百鬼夜行》中,有名的一幅画就是赖豪(人)变身铁鼠鬼模样。葛饰北斋也画过既狐既人的《狐美人》浮世绘。植物非动物,故无法外化为情感上的生灵、死灵和幽灵。但植物的物化在于成精。植物一旦成精,就会外化他物。如《太平百物语》里的怪谈,说有一深山老槐树,走过路过之人都要留下供品方可通过。有一位叫茂次的村民,因母亲患疾,未留下供物品便走过。槐树精顿然变身盔甲武士追赶上去,茂次只得谢罪献物。人们家中的器皿百物,经过百年之后就会成精成灵成鬼,并会在夜半出来闹事,以此恐惧人心、警戒人心。日本人将之取号为“付丧神”。作为文献留有《付丧神绘卷》,描画古器物成鬼,干尽坏事。在日本有“鬼怪博士”之称的水木茂,他早年代表作《鬼太郎》中登场的配角鼠男,则有着自私到让人无法取信的性格,暗示鼠男是鬼与人的混血之物。

总之,将现世的、轮回的、精神的、实体的构筑成一个观念的百鬼物语百鬼图案,然后显现一个真实的人的世界,日本人显得灵性十足。不善构筑绝对精神的日本人,则在百鬼夜行的宇宙里,为我们人类编织了另一种孤魂野鬼的生存图式。这种思考特色如同“烟烟罗”—屋/死寂/香火绕/烟如绫罗/随风飘飘飘/其形变化万万。这就像但丁《神曲》的地狱与源信《往生要集》的地狱。两个地狱,一个诉说罪恶,一个诉说苦恼。一个将人之本归于罪恶,一个将人之本归于苦恼。一个生出罪恶的文明,一个生出苦恼的文明。但本源地看罪恶不是人之本,苦恼才是人的与生俱来。这里,日本人的思辨是:

我无法怀疑我作为一个异界人的存在。

我可以怀疑我的身体的存在。

心灵和身体不是一个东西。

结论:我在鬼也在。

从终端看,人类社会所要解决的问题,不单纯是实现没有战争的和平,而是要实现从根本意义上改变威胁人与万物共存共尊的社会构造。若以此作为延长线,日本鬼文化对我们构筑未来社会是有启发意义的。因为在日本人看来,明暗未分的世界,永远是既典雅又恐怖。幽暗遥远的平安京,亮起的一只只青行灯,永远不会熄灭。

三、鬼是隐

鬼,既然真相不明,那么其形状也应该是不明的。

“鬼”的汉字从中国来。但在中国,鬼仅表死者归土。《说文》说“人所归为鬼”。《尔雅·释言》有“鬼之为言归也”的说法。“归”“鬼”二字同音互训,意即人死归土即成鬼,并没有奇状异物这层意思。日本最古的文献《古事记》里没有鬼字出现。稍晚于《古事记》的《日本书纪》里出现了读法颇多的鬼字。日本平安时代编撰的和汉辞典《和名类聚抄》里,鬼的和名为“隐”(おに)。在人的面前隐而不见之物,如死者魂,带来天灾人祸的恶神等,凡属真相不明之物便读作“鬼”。同书里还有“瘧鬼”(えやみのかみ),“窮鬼”(いきすだま),“邪鬼”(あしきもの)等表述。这就表明,同样是鬼,读法至少有四种:おに、かみ、だま、もの。随着对鬼的认识逐步深入,“おに”的用法就被定格了。

在观念上,隐藏的东西露出表面就是鬼。那么鬼的一般形象在日本民话中又是如何登场的呢?如是吃人的赤鬼,身长二至三米,肌肤赤红,乱发中的二根头(牛)角。目光像雷光般发亮。丑陋的嘴脸,獠牙露出。身兜虎皮,手持金棒。这个形象是在平安时代定型的。这里,鬼的最大特征是头角。面獠再是怎样的丑陋、怎样的恐怖,如果没有头角,就不被视为鬼。从这一意义上说头角是日本鬼的象征。而为什么要用虎皮?则表明人对虎力的一个憧憬。虎皮入手难,有虎皮说明虎被征服。一种力量和勇气的象征。牛角和虎皮,人所没有之物,逻辑上表与人正相反的存在。

鬼是隐。故鬼一般在山、门、桥等地出没。理由是异界的入口。如同河童常在水边出没,那里是异界与境界之地。境界不仅有空间还有时间。白天阳光之下是人间之道。白天的亮,是人界。夜晚星月之下是鬼魅之道。夜晚的黑,是异界。鬼的学问里有“黄昏”的概念。何谓黄昏?日本人说就是“彼方为谁”(たそかれ)。故黄昏日语为“たそがれ”。黄昏是什么时间带?是既不是昼也不是夜的五点时间。是对方人影模糊难以分辨的时间。是与死者相会的时间。是与鬼魅遭遇的时间。总之,是“彼谁为”与“彼为谁”的时间。新海诚的小说与动漫《你的名字。》就娴熟地运用了日本鬼魅里的黄昏概念。彼方为谁。谁为彼方。人的轮廓渐渐暧昧,和不属于这个世界之物的时间。古老的名称,古老的情怀,古老的物语,再次轻轻捻出。新海诚肯定在星月下读过《万叶集》。直到现在,黄昏的五時一到,日本的市区町村必会响起悲情而短促的音乐声。这是在呼唤放学的顽童快快回家,否则就要遇上鬼啦。你看日本的鬼文化是多么的深入人心。

四、日本人的一个发明:有善鬼的存在

在日本,如果说怨灵杀人靠作祟引起天灾人祸,幽灵杀人靠让人生病,妖怪杀人靠恶作剧,那么,鬼则是直接对人造成物理伤害—吃人。京极夏彦的短篇《鬼一口》:

鬼来了—

做坏事的话—

做坏事的话鬼就要来了—

鬼会把你从头一口吞下—

京极夏彦说,孩提时代,他们就接受父母的鬼教育。

请注意这里的因果链:做坏事→鬼吃人。

鬼吃人是做坏事的果。做坏事是鬼吃人的因。但后来我们的鬼怪研究家,都在鬼吃人上做文章,在为鬼下定义的时候,笔触都伸向血腥与暴力。如日本著名的鬼怪研究大家小松和彦在其二○一八年出版的《鬼与日本人》(角川文库)中,就将鬼定义为“反社会,反道德的存在”。其实,完整地看是有其偏颇的。

日本最早鬼吃人记载是七世纪的《出云国风土记》:大原郡阿用乡,有一目鬼食一男。稍后的《伊势物语》则描写好色男在原业平带着二条皇后高子私奔,在屋子里碰上了鬼,鬼放过男人一口吞下女人。所以在日本人观念中,鬼是暴力,鬼是恐怖,会吃人,才成鬼。

那么鬼什么时候才吃人,或者凡鬼都吃人?日本人对此做了梳理,发现凡鬼都吃人的推论不成立。成立的是人做了坏事才被鬼吃。也就是说,鬼会吃人,是人犯禁在先。小泉八云的《怪谈》里有《毁约》篇,讲妻子临终前,作为武士的丈夫向妻子保证不再娶新娘。然而,妻子死后不到一年,武士就想再娶。葬在梅树下的妻子,将怨恨化为恶鬼,先是每晚摇铃恐吓,然后杀死了新娘。手段之残忍,令武士恐惧:“头颅并非遭砍击而断落,而是活生生地被拧揪撕下。”歌舞伎《道成寺》里的少女清姬,爱上僧侣安珍,但安珍则欺骗她并借机逃离。一路追寻的清姬,在愤怒之下变身蛇鬼,杀死了安珍。传说中的“骨女鬼”则是生时被人侮辱欺负,愤恨而死后,化为厉鬼向人索命。因为自己只剩一堆骨头,所以会用被杀死的人皮装饰自己。而水木茂在他的《鬼太郎》里,叙述的一个理念就是人类得意忘形冒犯了鬼,鬼才怨念成积,不得已报复人类。毫无疑问,这是作为现代人的水木茂对鬼文明的理解与尊重。

所以鬼都是恶鬼吗?是否有善鬼?这里生出日本人精神所具有的深度。

鬼是眼睛看不见之物。这就与身姿看不见的神(カミ)同质。况且鬼有“カミ”的读音。所以鬼在日本,与神重叠得非常自然,区别得非常暧昧,并同时表明鬼并不都是恶鬼。如日本古代“朝仓山之鬼”,就是讲六六一年(日本齐明七年)七月二十四日,齐明天皇(女帝)在出征最前线的筑紫朝仓宫里死去,年六十八岁。关于齐明的死,《日本书纪》在记述了中大兄皇子于八月一日将母亲的遗体移至磐濑宫后,写下一句话,一句令日本史学家困惑了千年以上的话:“是夕,于朝仓山上有鬼,着大笠,临视丧仪。众皆嗟怪。”这是相当不可解的一行字。但是,再三地仔细阅读,能感觉到披着大笠的鬼,站在朝仓山上的陵墓旁,好像在守护着什么。是谁?又在守护谁?这个鬼会不会就是宝皇女(后来的齐明天皇)的前夫,在唐朝死去的高向玄理?是他悄然隐身,孤独地在山上守护着自己最爱的妻子。这个孤独男人,是不是就是大海人皇子—天武天皇的亲父?显然,朝仓山之鬼,绝不是恶鬼。

日本少儿读物《摘瘤爷》。面对好爷,小胖鬼取下其脸上瘤,表示喜欢。面对坏爷,非但不取还要再贴上一个瘤作为惩罚。表明日本式的鬼具有鲜明的两面性。爱知县有叫作“花祭”的霜月神乐活动,人们套上巨大鬼面装鬼舞蹈。鬼面有给人们带来灾厄的恶鬼相,也有开山开荒的善鬼相。岐阜县关市的南宫大社有藏挂轴。两个刀铸师铸刀之际,有鬼帮忙。青鬼和赤鬼击锤,茶色鬼和黄鬼磨刀。日本的山姥—鬼与母的两面。山姥是鬼,但同时又是金太郎—武藏坊辩庆的母亲。表善与恶同源。东京都足立区有“鬼公园”。公园里“哭泣的赤鬼”象征对儿童的守护。一九五七年出生的“鬼屋制作人”五味弘文,早在一九九二年就在东京巨蛋首创“鬼屋”,让人们体验何谓恐怖何谓快乐。他在二○○九年出版的《人为什么会恐惧》一书中说,人的恐惧源于人并不知道何谓恐惧,于是鬼的诞生有其意义。另一位日本鬼研究家仓本四郎在其著作《鬼的宇宙志》(平凡社1998年)中列举说,宫城县有“鬼首”温泉乡,名字虽吓人,但是对妇科病有效的温泉地。邪恶中有灵验,毒品里有良药—这样来看,鬼在我们祖先那里因为异形异类而被视为恐惧的同时,也是因为鬼能深通自然奥秘而受欢迎。鬼既是忌讳的对象,也是祭祀的对象。日本人说,这种两义性才是鬼的本质所在。

都知道“酒吞童子”是日本大恶鬼的代名词,后来被源赖光砍杀。但即便是大恶鬼,日本人也在不断地摸索它们如何与人间共存的模式。最近,在新潟县古老的国上寺本堂,悬挂着一幅日本画家木村了子的作品:酒吞童子半裸地躺在良宽的怀里。良宽是江户时代有名的文化僧侣,他的出生地是新潟县的越后。据传说,酒吞童子在变身成京都大江山鬼的首领之前,在越后国上寺坐禅。名僧与被砍下头颅的恶鬼同画,而且还相当地官能化,暗示良宽与酒吞童子有“人鬼交”的一面。为此,画卷被公开后一度成为当地的话题。新潟县市议会的部分议员对此做法表示反对。但国上寺山田光哲住职说,被市民注目是好事,表明美少年酒吞童子并不是恶的存在。借用鬼之力来守卫人间的鬼文化是我们责任。

正是在这个意义上,日本万叶集研究大家、令和年号的提撰人中西进在《何为日本人》(讲谈社1997年)中说,只有在日本,鬼才能与人的日常融合相间。他举例说日本全国有大小一万多个山顶(峠/トウゲ),山顶上必有祠。用来干什么?用来向非常亲和的山神/山鬼祈祷过顶/峠平安。为此他得出结论:“鬼在日本是个永远的存在,鬼是和平的使者。”可能由此故,中西进在一九九四年倡导成立“世界鬼学会”,并担任第一任会长,将日本鬼文化向世界传播。

五、单只手臂与窄袖之手

川端康成的掌小說《单只手臂》。

无疑,川端康成将女孩幻想为鬼。不,女孩本身就是鬼。川端康成遭遇了鬼。

走起路来像小鸟般轻盈,更像蝴蝶在花丛中飞舞。幻想与她接吻的时候,她的“舌尖也会绽放出那样的旋律的吧”。这女孩肩膀的圆润,就像白皙且含苞待放的洋玉兰。与其说女孩的衣服无袖,不如说是把袖子卷了上去,让肩膀裸露得恰如其分。特别是她的指尖之美,比又脆又小的贝壳和娇嫩的花瓣,显得更加透明清澈,宛如乍光即逝的露珠。于是,女孩顺“我”意,卸下右臂借给了“我”。或许“我”的孤独滴落在女孩耀眼逼人的指尖上,“也能转化成感伤的泪珠”。这时,笼罩着的雾霭呈淡紫色,房间里飘着清清的芳香。“我”意识到自己遭遇了鬼女。因为只有化缘的鬼女,才有超人之美才有令男人失魂的魅力。显然是“单臂鬼”噬去了我的“魂”,吞走了我的“灵”,让我“安然地深深沉睡”。这个沉睡还能醒来吗?当然是醒不来的。不但醒不过来,最后连“形影都消失了”。短短的文字不着一个鬼字,但通篇都浮动着鬼气鬼韵鬼风。鬼在杀人。单只手臂的鬼在杀人。

京极夏彦的短篇小说《窄袖之手》。

一名少女在房间里。没有开灯。天色渐昏暗,少女“白皙的脸庞与白色衬衫宛如发光体,在黑暗中闪闪发光”。就在这时,挂画背后的黑暗中伸出一双雪白的手。这双手与少女的手一样细长,一样白皙,手腕以上没入黑暗中,无法看清。问题是少女似乎没有注意到这双手的存在。于是,这双手悄悄地贴在少女粉嫩纤细的颈子上,“仿佛原本就附着在脖子上”一样。缓缓地,但非常有力。掐住再掐住。周围一片死寂。少女眯起了惺忪的双眼。那表情不是痛苦而是陶醉。似乎是在无边的黑暗中,看到了一点希冀的光亮。“咔—嚓—”一声轻轻的脆响,就像一颗梅子落地。少女本能地晃动了一下身躯,没有惨叫,没有半点声响,白皙便被白皙吞没在暗黑中。鬼在杀人。窄袖之手的鬼在杀人。

川端康成与京极夏彦,作为小说家的思考点固然有所不同,但是在过去与未来,人界与鬼界,光明与黑暗,爱欲与悲哀,鬼魅与神明,空间与时间,天上与地下之间,他们还是看到了人的世界本质上就是鬼的世界。人与鬼,在去理性的状态下,就能共享一个混沌世界。这个事实表明,在我们看来相反相逆的东西可能都是相同相质的。所谓人形即鬼形,鬼形即人形。从逻辑层面看,鬼就是人,人就是鬼。日本人相信,在人的血肉身躯中,有一种叫作非物质的“自我”存在,它能左右人的大脑神经。这个非物质的“自我”,是否就是鬼界的空间?

只活了二十七年的日本女诗人金子美铃,有《蜂与神》诗:“蜂在花中/花在庭院中/庭院在土墙中/土墙在街道中/街道在日本中/日本在世界中/世界在神明中。”

仔细想来,这是中国式“岁岁年年人不同,年年岁岁花相似”语境的日本化。这样看,还是东洋人纯真率直,祈盼着神明(鬼魅)的存在,期待着年岁的变动不居。中国的智者惠子说“白狗黑”。听上去好像说的不是人话,但却在人的世界里发现了异界与非日常,并试图将其纳入人间的一部分。这才是本源性的对人的一个思考。神不能自杀,所以有人同情神。但鬼能自杀,所以有人妒忌鬼。人妒忌鬼,表明每个人的内心,都宿息着一个鬼。或是白衣舞动或是蛇身牛面或是乱发獠牙或是纤指揭开帘帷。笔名为“梦枕獏”的日本鬼作家,其“獏”字,就是指那种吃掉噩梦的鬼兽。他的《阴阳师》开首句就是:“人也好鬼也好,都屏息共居于京城的暗处,甚至在同一屋檐下。鬼,并没有藏身在边远的深山老林中。”

六、借鬼将精神走得更远

庵野秀明执导的《新世纪福音战士》,简称《EVA》,诞生于一九九五年。它的震撼程度是日本动漫史上少有的。因为它启发了日本人一个思路:神不为者,人为之;人不为者,鬼为之。隐喻为日本人什么都能为之,到头来的结果就是必须制作出一个“鬼”来,为人类消灾除难。在《EVA》的第十二话中,啶源堂与冬月在空母上的对话,可以简称“南极对话”:

冬月:不允許任何生命的存在,死亡的世界—南极,也应该成为地狱吧。

啶源堂:但我们人类却站在这里,以生物的样子活得好好的。

冬月:因为被科学的力量保护吗?

啶源堂:科学的力量就是人的力量。

冬月:就是这样的傲慢心态才会引起第二次冲击,其结果就是这样的惨状。这样的惩罚实在也太大了,简直就是死亡之海呀。

啶源堂:但现在世界已经得到了净化。

冬月:即使是满身罪恶,我也还是期待人类生存的世界存在。

这里,啶源堂代表的是人类,无所不能的开发和毫无畏惧的科研,冬月代表的是鬼,在向人类发出有限度的警告。啶源堂宣言的主旨是神不为者,人为之。冬月宣言的主旨是人不能为者,鬼为之。引人注目的是,《EVA》中的机甲“初号机”,看起来就是非真实、非超级的“人造鬼(人)”,甚至因其有生命体征而很难纳入机器人的概念内,使其成了一个名副其实的魂魄“容器”和生灵“机甲”。这样来看,EVA不是机器是生物,是有血有肉的生命体,它直接用莉莉丝的半副躯体以及主角妈妈的灵魂同铸而成。但这个生命体,又有别于人类。因为它远远地超越了人类理智的范畴。这样理解的话,EVA就是我们人类自己制造的“EVA鬼”。

人不能为者,鬼为之。这样,人的有限性就有了个可以期待的延伸。人造鬼,鬼为人。EVA最终选择站在人类这边也表明人与鬼的互为一体。这个互为一体的最终目的论就是物语里的“人类补完计划”。这个计划让人惊心之处就是他们让“所有人类的灵魂合而为一”。这令人想起原SMAP组合演唱的《世界上唯一的花》。整个世界,物质的精神的,形而上的形而下的,都统合在一朵花里。先不问有无可能性,但就合多为一,从有到无的思考力度,显现的就是人的精神向度。但这个精神向度,单靠人本身是无法完成的。于是,人只得借助自己思维的延伸之物—鬼。

于是有了村上春树的《刺杀骑士团长》。笔者以为这部长篇小说借鬼助力,让人的精神再走远再走高的人鬼合一的现代版。杂木林里的破小寺院,寺院后有一石塚,每天凌晨一点四十五分,必准时传出诡异的铃声,时轻时重,时断时续。飘飘如阴风,丝丝像鬼火。尽管时序已入春分,万物复苏,大地回暖,但诡异的铃声,则给人阵阵寒意。原来这里是墓地,石窟下埋了人。从这里,村上引出了僧人入定的话题。