一

谈及与城市相关的话题,我总是会生拉硬扯地把谈话内容带向安特卫普,一个和我几乎毫无关系的城市。我没有在那里居住过,也未有幸就读那个城市的美院,只认识两位从那所学校来我们学校的交换生。甚至在前往低地国家和佛拉芒地区的数次旅行中,也都一再错过。我和安特卫普唯一脆弱的联系在于,它是我研一上半学期的论文对象。旁人若是无意间听到我对这个城市过于偏爱的言辞,一定会觉得莫名其妙,因为以乌兰巴托和塔什干为研究方向的同学们对自己的课题都保持了相当专业的冷漠和疏离。

事情是这样的,研究生一年级t8(也就是总体的第四学年第二学期)讲授了“当代城市版图”(Territoires de la ville contemporaine)这门课程,然后就是做论文。我们可敬可爱的阿塔利(J. Attali)先生决定对论文的形式进行改革,摒弃死板的章节式论文结构,转而让每位学生建立一个虚拟的类似维基百科的页面来论述一个城市。这个页面是不对外开放的,只有持有学校授权的登录名和密码才能进入。

比利时北部,右上标识的城市为安特卫普,左上为布鲁日,下方中间是布鲁塞尔

比利时北部,右上标识的城市为安特卫普,左上为布鲁日,下方中间是布鲁塞尔“这个想法很有意思!”

几乎每个听我讲述这一学期课题的人都这么表示。我们确实也在这一过程中得到了不少有别于写作传统论文的乐趣。遗憾的是,毕业后我就无法登入这个页面了。所以当别人怀着嫉妒和羡慕(或者混杂部分敬佩的心情)要求我展示这个有趣的项目的时候,我居然拿不出实物来炫耀一下。不过内心里,倒是也没有那么遗憾,因为自己觉得当初这个项目完成得并不好。技术、知识储备和个人对于总体结构的野心都未达到让人满意的水准。既然丢失了,就让它沉没吧,隔着记忆的水面看模糊的优美轮廓也不是一件坏事。哪位热心人要是很唐突地把它捞出来,也许就暴露了那只是一堆烂木头的事实。然而,整个t8的过程,实在是非常值得分享的经历,相关思考的乐趣和痛苦,直到今天依然不断被重新认识。

在认真进入选择城市的话题时,导师用极其淡然的口吻提出了选题的条件—不能选择自己去过的城市。这一简单的条件,确是整个t8的核心规则。当时的我却并没有足够的智力发现这一条款背后隐藏着目光狡黠的法式智慧,以及这个陷阱可能给没有经验的学生造成多大的困扰。那个时候的我,就像一头无所畏惧的野猪,乐观地喷着唾沫往前奔跑,一路踩过陷阱,而且因为太笨没有发现它们。随着时间推移,被捕猎的夹子咬啮得越来越深,直到最后,即便是再迟钝的人也不能不发现自己被牢牢咬住了。

阿塔利先生其实很体贴地给我们划出了一定的范围:“不要选择纽约、伦敦这样知名的城市,也不要选苏何塞纳(Suresnes)这样住在巴黎郊区的人才知道的地方,可选择不太知名的重要城市。”理由很伤人—“顶尖城市有过太多顶级研究者和参考资料了,你们肯定给不出让我惊喜的东西。而过于冷门的地方,你们也没有能力找到像样的资料。欧洲的非首都大城和小国的首都应该是比较合理的选择。”导师如此诚实交底,让雄心勃勃的学生们不免有些受挫,但他的体贴是絕对理智的。对于教了几十年书的老先生来说,他很清楚底下信心十足的野心家们,不过是一群胸部挺得老高,吵吵闹闹的小奶猫,怎么吐也就是奶而已,年纪再大点才能吐出些有营养的东西。维特根斯坦那样能统治并魅惑自己老师的学生毕竟很少见(某些时候,罗素会很不负责任地宣布没必要上课了,因为当天维特根斯坦没有来)。

《看不见的城市》[ 意 ] 伊塔洛·卡尔维诺著张 密译译林出版社 2019 年版

《看不见的城市》[ 意 ] 伊塔洛·卡尔维诺著张 密译译林出版社 2019 年版最终,选作课题的城市来得相当随性。一位同学想在衣着上变得更“巴黎”,另外一位同学由于有一位服装设计师女友,对服饰的建议被我们认为最具权威性, 他带着那位迫切想要融入巴黎的同学去了校门口一家奢侈品商店,买了一件打折后价格依然令人咋舌的外套。这是一位大牌设计师的作品,于是他迫不及待向我们普及那位设计师的背景资料,对我们居然没有听过此人的名头表现出相当夸张的诧异。从他口中,我们得知这位设计师叫德里耶斯·范·诺登(Dries Van Noten),来自安特卫普。这座城市的发音听着像是一个重要地方,那时我对一般欧洲城市所知甚少(其实我喜欢罗马,但即便那时也未敢想要写罗马),回去在地图上确定了它大致的位置,就选定为课题了。

二

认真描述一座城市的困难程度,只有当你真正准备“认真”这么做的时候才能体会到。我也第一次隐隐感觉到了“夹子”造成的不适。像卡尔维诺在《看不见的城市》里做的那样柔软轻透,如同晨雾的描述固然很棒,但是首先他有我没有的东西—才华。其次,他的视角就是一名旅行者。虽然书中提及的城市可能他一个都没去过,但,这种视角选择是很聪明的,让整个书写过程变得很舒适。后面,我也越来越羡慕这种舒适的写法,只是一开始,这条路就被导师堵住了。就传统而言,让学生们“不舒服”,应该也是法国教育的基本职责之一。

当一开始的雄心冷却下来之后,腿上的夹子也越来越让人感觉到不舒服。没有第一视角和亲历的画面感,叙事性介入就很困难了,因为需要太多的信息积累,以一个学期的肤浅作业量是做不到的,况且我们也不是在写小说,只能干巴巴地整理完全来自第三方的信息。而另一个麻烦也浮现出来。维基式编排这种不一样的形式,一开始让我们很新鲜,在这时候就变得很不方便了。和传统的文章相比,网页这种形式的空间感更加明显,需要真正意义上的结构,没有明确的结构就几乎没法开始。如果还是传统维基式的地理、人物、历史平行陈列的方式,那还不如直接把他们的页面转过来自己配个漂亮点的背景,然后告诉老师:这是以批判的视角对于死板呈现历史和城市的一种控诉。

布罗代尔们的方式,除了必须具有才华之外,可怕的知识量、视野、审慎的思维逻辑,都让模仿变得更加没希望。况且我也没搞清楚年鉴学编排展开内容的逻辑,诸如“面对其他几种秩序的一种秩序”“三个变量,三个数量级”“热那亚的退却”……这样一些“星战”式的标题,是没法理解内部的那根脊骨到底是什么,虽然这些内容肯定是由一根严谨的丝线穿起来的,只是它不容易被看见罢了。

安特卫普就像一条黏滑的大鱼伏在幽暗的水箱底部。可以看得见它模糊的身形,也能摸到冰冷的身体,但是每次想要抓住它拖出水面,让它的身体结构完整清晰地暴露在空气中的企图都是失败的。不过,长期的观察以及重复尝试和失败的过程也是有收获的;大鱼每次摆动身体在水里移动的时候,身上的某些鳞片会因为光线的折射,而比别的部位更加醒目。数次之后,我渐渐熟悉了那几片最容易引起注意的鳞片,在根本看不到能够抓住大鱼的希望之下,我开始思考新的出路,譬如放弃完整捧出大鱼的野心,转以拾取掉落的鳞片,以几处耀眼的局部,试着拼凑出城市的形状,尝试另外一种更加感性的“局外人”(Létranger)视角。安特卫普作为一座巅峰时期(16世纪)人口只有十万人的小城(东亚人的视角),它依然可以算是一座成功的城市。我從鱼身上脱落的鳞片中仔细挑选了三片展示给我的导师,并告诉他:“只打算陈列这三个鳞片,因为既然这些是安特卫普身上最亮的部分,应该可以理解为,最重要的信息和典型模式都可以在这三个鳞片里被发掘,那么,其他信息就只是重复罗列的工作而已。”导师觉得,虽然这么解读好像有点肤浅,但是考虑实际情况,水平一般的学生们(我)以比较片面和尽量小的切入角度来解读城市也是比较可行和现实的策略。于是,我的网页就成了一个三块并列式的结构,也就有了本文的标题—港口、钻石和纺织协会的阴谋。

路德维克·范·贝肯塑像

路德维克·范·贝肯塑像三

港口,是安特卫普首先引起人注意的标签。即便在今天,安特卫普依然是世界排名前十的集装箱码头和欧洲最大的化学品码头。世界最长的港区铁路一直延伸到西欧腹地,整个城市百分之三十居民的工作和港口有关。但相较于十六世纪的那座城市,现在的安特卫普只能算是一处遗迹,就像是哈德良别墅残留的地砖,依然图案清晰,颜色鲜艳,不过一度覆盖其上的宏伟建筑物已经消失了。在四百多年前,安特卫普可以毫不心虚地宣称自己是世界的中心,它一度和全世界百分之四十的贸易量发生关系。想象一下那个场景,几乎半个世界的物资都在安特卫普的大门口流过。发现这点其实是让我松了一口气的,一座太过平庸的城市会让人无从入手。现在,起码有个港口值得一提,同时,安特卫普跟威尼斯、阿姆斯特丹、热那亚等相近时期擅长航海贸易的城邦相比就是一个贫穷的年轻人。不太起眼的地理位置,没那么深厚的历史底蕴,也不属于那个时代的航海强国。不过这也是它的优势所在,大家都喜欢穷小伙子的故事,这是没有疑问的。

《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》(全三册)[ 法 ] 费尔南·布罗代尔著顾 良 施康强译商务印书馆 2017 年版

《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》(全三册)[ 法 ] 费尔南·布罗代尔著顾 良 施康强译商务印书馆 2017 年版愿意把那一时期的书往前翻几页的话,我们就能发现在安特卫普之前,低地国家的贸易已经相当发达,上一个时期的贸易中心也是佛拉芒地区的城市,而且离安特卫普很近,不到八十公里,那就是它南边的邻居,布鲁日。这座城市如何鹊起并不在我们关心的范围内,它是怎么挪开屁股,把位子让给安特卫普才是我们注意力开始的地方。关于它的退场,大多数人都提到了一个很有戏剧性的因素。据说布鲁日的北海通道,泽温河(Zwin)由于某些原因逐渐淤塞,出海口离城区越来越远,最终“出海口先生”几乎是站起身来背向布鲁日开始奔跑,并且跑出二十多公里。这种感性行为的后果是使布鲁日从一座港口城市成了一座内陆城市。不得已之下,商船逐渐往更北面的斯凯尔特(Scheldt,法语是Escaut)河口聚集,那儿也就是安特卫普。

从今天的地图上,我们可以看到,布鲁日和大西洋之间是由一条细长笔直的运河连接的,那么出海口的那次背信弃义的行为应该是可信的。但是把布鲁日在地区贸易中心竞争中的失败仅仅归咎于河道淤塞,似乎过于草率。况且,布鲁日也从来没有达到过后来安特卫普在世界贸易中的重要程度。费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)在《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第三卷 “世界的时间”里有关于安特卫普的章节,标题是“安特卫普:依靠外力建立的世界首府”(“Anvers, capitale mondiale créée du dehors”)。他认为安特卫普取代的不是布鲁日,而是威尼斯,所以泽温河口是否淤塞其实没有那么重要。而且安特卫普和布鲁日有极其相似的部分,即它们的繁荣都不是本地人的功劳,它们根本不具备自发繁荣的条件。即如昂利·比兰纳(Henri Pirenne)所说:“同布鲁日一样,安特卫普自己从不拥有商船队。”

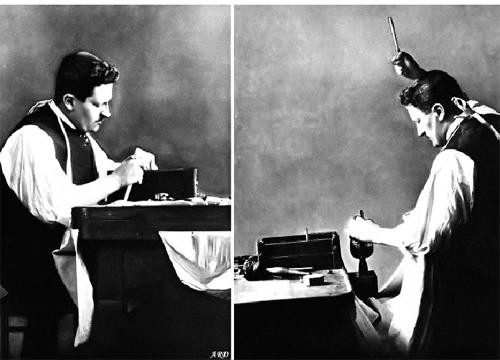

安特卫普的钻石作坊

安特卫普的钻石作坊安特卫普命运的改变是因为香料和“外国人”的聚集。那一时期,香料是世界贸易的主旋律,完成了环球旅行的葡萄牙人带着满载胡椒的商船回到欧洲,他们需要把香料卖给能大量接手的零售商们,自己则专注于海上那部分的生意。香料的大宗客户主要来自中欧和北欧,其中,北欧所占的比重越来越大,北方的市场能够消费近百分之九十的香料,因为寒冷地区肉食消耗量极大。葡萄牙人和北方社会之间需要一座输送香料的桥梁。那时候,控制整个北方贸易的主要是汉萨城邦的德国商人。安特卫普的优势在于有大量的德国人在城市里定居。自一五○一年,第一艘葡萄牙商船在安特卫普停泊以来,这里就逐渐成为胡椒交易的主要场所。以德国商人为首,包括法国、意大利和西班牙的各国商人在港口得到香料,然后再转运到整个欧洲。于是,葡萄牙人征服了四海,垄断着香料的来源,但是它们的首都里斯本却没有成为世界经济中心。德国人在安特卫普接手胡椒,转卖给渴求香料改善无聊生活的北方世界,这是十六世纪初期,安特卫普第一次崛起的机遇。

安特卫普的第二次时来运转和第一次的经历其实差不多。只是拥有非洲和印度洋航线的葡萄牙人被开发了美洲航线的西班牙人取代(帮助西班牙发现美洲的是一个热那亚人)。拥有大量美洲白银的西班牙国力日益高涨,西班牙国王查理五世同时统治着西班牙、尼德兰地区、神圣罗马帝国和意大利。作为统治的代价,国王陛下需要在庞大的帝国各处支付薪水,以及运送大量欧洲的物资前往美洲。尼德兰地区、佛拉芒地区成了欧洲白银和贸易物资的集散地,它们帮查理五世把白银花掉,搜罗起全欧洲各国的商品运往西班牙再转运美洲,担负了美洲和欧洲的贸易中转站这样在今天看来极其惊人的职责。作为地区中心的安特卫普顺理成章成为地理大发现后真正意义上的世界贸易中心。

用简单点的视角来看这段历史:一群外国人在安特卫普,帮助葡萄牙人卖出香料,也帮助西班牙人花掉从世界各处赚来的白银。这就是安特卫普的第一个闪亮的鳞片:港口。

四

第二个鳞片,可以说与第一个紧密相关。同样在十六世纪初(1500年左右),安特卫普港第一次崛起的浪潮中,来自印度的钻石也随着各种货物汇聚到这座城市。很凑巧的是,布鲁日再次出现在故事里,角色依然是一名有风度的邻居,它很礼貌地在安特卫普钻石业兴起的时候提供了慷慨的帮助。这段历史的主角是路德维克·范·贝肯(Lodewyk van Bercken),一个出生在布鲁日的珠宝匠,他在巴黎学习了珠宝切割工艺,随后搬到了安特卫普。他发明了加工钻石的重要工具:抛光轮(scaif),一种使用钻石粉末来加工钻石的工具,大大推动了裸钻的加工抛光技艺,使钻石能被制作成更为精致漂亮的商品。于是,需要被加工的裸钻运送到了这里,钻石的工坊和专业交易市场被建立起来,全世界的钻石商人也开始在这座城市里聚集。就这样,十六世纪初的安特卫普同时拥有了物流中心、关键技术和市场,几乎囊括了一项产业的所有环节。这使得全世界的裸钻几乎都要到安特卫普转一圈才能流向世界各地贵妇们的珠宝盒。

于是,在世界贸易中心之外,安特卫普又拥有了世界鉆石之都的头衔。

跟港口的繁荣一样,钻石产业的推动力也是来自一群“外人”。精研钻石加工技艺和贸易的犹太人掌握了安特卫普几乎所有的钻石交易。这倒也并非是完全值得自豪的事情,因为那时的犹太人在很多行业和物资交易中是被禁止涉入的,而钻石生意由于之前提及的原因,并没有那么引人注目。他们再次印证了善于经商的名声,很好地把一项边缘化的产业发展成了兼具暴利和闪耀光环的生意。十六世纪末,当西班牙征服了安特卫普,大多数犹太人离开并前往阿姆斯特丹之后,钻石之都的头衔就立马被荷兰城市抢走。直到一个多世纪后,犹太人重新回到安特卫普,再次建立钻石交易中心,安特卫普的钻石产业才渐渐恢复元气。此后,南非钻石矿的发现,助推安特卫普在三百多年后夺回世界钻石中心的荣耀。

审视前后这段历史,基本上已经可以把犹太人作为安特卫普钻石时代的故事主角了。唯一需要斟酌的地方在于,抛光轮的发明者路德维克·范·贝肯的个人作用是否应该被突出强调。他在这一行的发展历史中实在是太重要了,没有他的发明,没有被打磨抛光的钻石,只能停留在粗糙坚硬的石头阶段,无法被加工成珠宝,而错过为婚姻代言的机会。所以,路德维克·范·贝肯的重要性是毋庸置疑的,再加上有从布鲁日转投安特卫普这样具有故事性的背景,我个人倾向于把他作为引发安特卫普钻石王朝最主要的因素。直到有一天,我在一篇鼓吹以色列人钻石加工技术血统的文章里,发现他的名字出现在伟大犹太珠宝匠人行列中,这也似乎印证了我的判断,一段跨越了四百年的历史终于可以统一在相当简洁的故事线里了。

犹太人来了,安特卫普成为钻石中心。犹太人去了阿姆斯特丹,阿姆斯特丹成为钻石中心。犹太人回到安特卫普,安特卫普再度成为钻石中心。这就是安特卫普第二个引人注目的鳞片:钻石。

五

就像之前提到的,安特卫普和西欧历史悠久的城市相比只是个“穷小子”。法国和意大利乃至德国的城市在公元前就已经出现了,它们拥有丰厚的历史和文化资源,同时在商业上也占据着主导地位。尼德兰地区和佛拉芒地区的城市几乎在中世纪的时候才出现,以后进者的姿态挣扎着。到了十六世纪,随着港口和钻石的加冕,安特卫普已经渐渐成为一条体型值得被注意到的大鱼了。除了拥有一个港口以外,安特卫普几乎没有什么拿得出手的条件。仅仅以港口的地理位置而论,如果我们看一眼比利时、荷兰如同鱼尾纹一般密布港口的海岸线,布鲁日的位置更加有优势一些,因为它是北方世界和西欧最靠近的地方,英、法近在咫尺,而安特卫普则深陷在“鱼尾纹”的末端。

20 世纪初的安特卫普中央车站

20 世纪初的安特卫普中央车站在布罗代尔的描述中,安特卫普最大的优势是大量德国商人在那里定居。这点听上去有点诡异,因为住在德国的德国商人肯定更多些,那么德国的港口应该更有机会。不过再把地图拿出来看一下,或许会有些头绪。德国人居住的区域处在欧洲的中心地带,它们和西欧、东欧以及北欧在地理上直接相连,作为促成各个方面物资交换的商人,这是近乎完美的位置。唯一的问题是,德国的港口都太靠北了,从地中海、太平洋和印度洋过来的商船没必要走到那么远来卸货。从这点上来看,德国商人和刚刚孵出来的小海龟的欲望是相似的,他们都急切地想要找到海岸线,回到水里。这种情况下,走直线是两个看上去相似度不大的物种的共同选择。于是德国“小海龟”急匆匆地从本土出发扑向大西洋。从偏南的方向走,需要踩过高卢雄鸡厚实的胸膛,实在是太远了,而且“雄鸡”的脾气也不好。他们很快就发现,在西部的边境站一会儿,就可以感受到大西洋吹过来的海风。确实,跨过边境,只需要一百多公里,他们就可以遇到一个港口—安特卫普。

这样整件事情就说得通了,安特卫普是德国正西面最近的一个出海口,那里可以就近获得英法的物资,也能和从南方过来的威尼斯、热那亚商人进行交易。而德国商社和葡萄牙国王在安特卫普合作,分销来自远东的香料就是顺理成章的事了。

六

城市作为一个微观体的集合结构,虽然总体抽象不可捉摸,但有时依然会传达给人一种生命体的错觉,那是因为它在历史上的各种“行为”和路径选择依然有其独特性,会构成可以被称为“风格”的现象,这一点有如帕慕克所谓的个人的某种“缺陷”或者“瑕疵”。这种“瑕疵”一开始是因为当地地理、气候、食物而塑造了本地人;本地人因为土地的影响而形成了自己的“文化”;而后“文化”再反哺本地或者外地的后来者,进而再次以人类活动影响这块土地,往复循环。譬如,巴黎一贯的浮华、侈靡以及对精美且虚无东西的喜爱,吸引了全世界类似的人,那些人因拥护这些“瑕疵”而留下,并且以自己相似的行为反馈到城市生活的方方面面,强化了这些“瑕疵”。于是,我们可以说巴黎是在这方面有独特“气质”的城市。

从港口到钻石,从德国人到犹太人,在这座城市崛起的过程中,好像没有看到多少本地人的身影,也没有发现多少由于人的行为活动模式而产生的被称为“本土文化”的东西。作为中世纪才稳定下来的城邦,我们要求它拥有像威尼斯、米兰、罗马那样强烈的文化标签似乎过于苛刻了。但是我希望大家可以注意到安特卫普在更加谦和、低调的姿态下已经拥有某些和历史上以及现在都很成功的国际性城市相似的气质。

村、县、镇、城市等各级别聚落是人类活动的载体,是像舞台一样的空间结构。聚落的级别并非完全取决于人口数量和所辖区域大小,最直观的体现是舞台上演员的构成。如果只有本地人才能站上去,那么这个聚落的级别就不会太高,即便人口众多,所辖区域广大。因为这个舞台无法给外来者提供表演机会,那些外乡人就会去别的聚落寻找舞台。通常越大的聚落能够提供越多的表演机会,不过就像之前说的,数量的级别不是绝对的。当表演机会基本上都被垄断在当权者手上,沦为权力的附庸,这个聚落就会失去发展所需的竞争力。反之,如果舞台能够公平地为来自邻国乃至另外大洲的人提供机会,作为回馈,来自各地的顶尖演员就能为这座城市提供世界级的竞争力。

安特卫普在一五○○年前后的繁荣期间,一直是当地所谓的土地贵族在执政,英国人称他们为“安特卫普长官”,执政时间长达几百年。虽然那时候安特卫普置于布拉邦特公国(荷兰语Hertogdom Brabant,神圣罗马帝国成员之一)的统治之下,但是“安特卫普长官”们很好地扮演了城市保护者的角色。对上面的统治者—那位公国的王公—耍一些小心机,拖延甚至不执行一些让自己不开心的命令,在宗教上维持一种宽松的环境。(罗杜维科·圭哈尔迪尼 [Lodovico Guicciardini] 语:“就像自由城市一样自己管理自己。”)这就可以从某些方面解释,德国人和犹太人为什么选择在这里定居了,最终在安特卫普经商的主要是包括英国人、法国人、葡萄牙人、西班牙人、意大利人在内的“外国人”。这也是正在崛起的年轻城市最需要的,它虽然可以营造友好的环境,快速促成交易,但是对于海上贸易和现代的商业组织形式还完全摸不着头脑。各国经验的输入,加上宽松、谦虚的态度,布罗代尔形容道:“安特卫普一觉醒来,发现自己成了世界的中心”。

其实称安特卫普为“依靠外力建立的世界首府”有些不公平。世界上几乎所有具有国际性名声的大城市都是由“外人” 建立的。纽约,它本身就处在一个“外力建立起来的国家”里。拉美魔幻现实主义文学的基地不在美洲的任何一个国家,而是在巴黎。梵高、毕加索、莫迪里阿尼也没待在自己的国度。应该说类似的成功城市都具有一种可以被称为“异乡人的首都”(la capitale des étrangères)的特质;并非由原生的文明赋予而是自发性聚集寻找到的归属感。在异乡找到了原生地无法提供的舞台和观众。

七

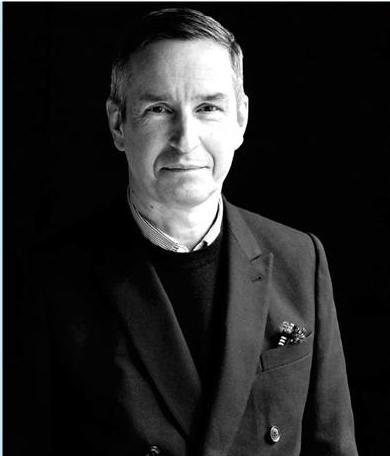

回到二十一世纪第一个十年,在巴黎美院门口的商店内,那位拥有设计师女友的同学跟我们大谈德里耶斯·范·诺登,在试图拯救另一位朋友品位的同时,对我们的无知感到震惊。于是,开始讲授被他称为几乎是二十世纪末段时尚界最重要的事件之一。

六个刚刚离开校园的年轻人开着破旧的大车来到伦敦,在一九八八年伦敦时装周上展现了令人惊艳的才华,获得了极大的关注度。因为他们都来自同一座城市同一所学校—安特卫普的比利时皇家美院,因为风格迥异于其他欧洲大陆设计师,自然被人们当作一个团体来看待,称他们为“安特卫普六君子”(The Antwerp 6 / LAnvers 6)。除了前边提到的德里耶斯·范·诺登,另外几个是安·德穆鲁梅斯特(Ann Demeulemeester)、玛丽娜·易(Marina Yee)、德克·范瑟恩(Dirk Vansaene)、华特·范·贝伦东克(Walter Van Beirendonck)和德克·毕肯伯格斯(Dirk Bikkembergs),后来这些人都成了大牌。

六君子横空出世之后,同样出身于比利时皇家美院的马丁·玛吉拉(Martin Margiela)推出自己的作品,甚至获得了比六君子更高的声望,进一步强化了人们心目中比利时作为时尚界新兴力量的印象。使得一向占据时尚高地的法国、意大利和英国开始注意这些来自北方的小孩。而他们的存在亦让安特卫普逐渐成为巴黎、米兰、伦敦之后的欧洲时尚第四城。这是一个大家都喜欢的俗套故事,才华横溢的年轻人闯入了华丽庄重的旧式剧院,在一群领口都发黄变脆的老古董面前上演了一场摇滚。那群老古董还为年轻人的才华所倾倒,全都站起来为他们鼓掌。只是这段叙述实在是太过于理想化,让人没法认真看待。虽然表面上,这确实是广为流传的关于“安特卫普六君子”的真实事迹,但是也有另外一段并未被刻意掩饰的信息,可能更有分享的价值。

在历史上,安特卫普所在的佛拉芒地区、尼德兰地区纺织行业非常发达,这是本地除了港口转运贸易外,主要的输出商品。但是随着“二战”后全球化进程加快,资本逐渐国际化。劳动强度大,用人密集的产业就很自然地转向工资较低的地方。而后这些产品会在价格上形成竞争力,对工资、福利较高的国家的类似工作机会形成挤压。在二十世纪六七十年代西欧人就遇到这个挑战了,安特卫普当时就处在这种境况之下。东欧和亚洲的纺织产品因为价格优势,获得市场的青睐,订单大增,本地区纺织工人的工作开始受到威胁。于是,安特卫普的纺织业协会决定主动地做些事情来改变局面,他们希望本地工厂可以进入利润更高的高级成衣市场。问题是,他们并没有什么拿得出手的品牌可以赚取高溢价,为法国、意大利的品牌打工,只会使自己被压在利益链的底端。务实且行动力极强的安特卫普人并没有被困扰,没有品牌就建立品牌,他们开始寻找“才华”。也许在“安特卫普六君子”之前,佛拉芒人已经有过许多次尝试,只是我没有找到相关资料。如果僅是“六君子”一蹴而就,创造了我们现在看到的效果,那也实在是太惊人了。

德里耶斯·范·诺登

德里耶斯·范·诺登 一举成名的“安特卫普六君子”

一举成名的“安特卫普六君子”从另外一个角度看,纺织业协会的“阴谋”是有很大的成功概率的。别的服装设计师和品牌或多或少也会有背后的财团或者金主,但是,能调动的资源应该是没法比得过背负城市希望且有所预谋的安特卫普人。这也解决了我的一大疑惑,六个初出茅庐的毕业生是怎么获得伦敦时装周入场资格的?如果这样行得通的话,大家就都去威尼斯双年展摆摊了,而且一定要横跨法国和意大利开一辆破车过去。总之,在那次伦敦时装周的成功之后,安特卫普市政府和纺织业协会陆续在世界各地举办活动来推广他们年轻的时装设计师。安特卫普纺织业有没有得到拯救并不清楚,但是毫无疑问它为自己赢得了欧洲时尚第四城的光环,纺织协会的阴谋应该算是成功了。

在讨论课上,我以自己的困惑求教于阿塔利先生,从哪些元素入手来描述安特卫普时尚产业的大致框架?导师很优雅地告诉我:“去调查设计师事务所、杂志社、秀场和橱窗,这些是这项产业的核心元素,但是千万注意不要把纺织工厂(Lusine de fabric)算进去,它们并不参与‘智力活动(lactivité intellectuelle),时尚这项创造的活动在进入纺织工厂之前就结束了。”

以上就是安特卫普的第三个鳞片:时尚—一个拯救本地纺织业的阴谋。

八

刚离开欧洲的时候,感到有点遺憾,我居然没有去过安特卫普,这算是自己唯一研究过的城市。日后似乎没法理直气壮告诉别人,这是我的论文课题。旁人可以轻率地质疑:你如何研究一个你没有去过的地方?其实,这就像研究古代史的学者不曾去过自己描述的王国。凭借文献、图像和传说找到“进入”的路径,作为未来建筑师的学术训练,自然是如何认识环境、场所、风土人情和历史文脉的必要课程。

现在,这篇支离破碎的论文已经过去了整整十年,抛开质量和完成度不论,以“未到达过”的姿态来学习一个城市其实是相当有意思的。在未形成观感和主观视角的状况下,无数次变换尝试进入的角度,无数次推翻已有的结论,重新整理结构。阅读相关书籍,并不只是寻找和研究课题相关的信息,还会探寻别人剖切城市主题的角度和工具,甚至表达的语气。总之,达到了一个不那么嬉皮笑脸的学生应该被一篇论文折磨到的程度,而且这种折磨可以一直持续下去。新获得的信息陆续加入,还又出现了以前不曾考虑到的角度……头发稀疏之后,更充盈的大脑会让这个游戏一直进行下去,而没法简单用“我觉得安特卫普是一个……的城市”来终结。

因为我没去过。

二0一九年十二月二日