十多年前,我开始听巴勃罗·卡萨尔斯的《巴赫无伴奏大提琴组曲》。当时并不知道他如何发现了这套组曲,不知道他革新了大提琴的演奏技法,也不知道正是他,把大提琴引到独奏的中心位置,改变了这个乐器的历史和命运。我只是单纯认购了他身上“西班牙”的标签,慢慢习惯在他充满古典气息的精神世界独自平静。

然而他是多么伟大的大提琴演奏家、作曲家、指挥家和音乐活动家!翻看影像,总感到他与当代历史如此之近,比如二○一一年的纪录片《帕乌·卡萨尔斯与和平》(Pau Casals y la Paz,Pau是他名字Pablo的加泰罗尼亚语拼写,也是和平的意思),二○一二年纪录片《巴勃罗·卡萨尔斯,让人听到沉默的人》(Pau Casals, l?home que va fer sentir el silenci),以及二○一四年电影《帕乌,沉默的力量》(Pau, la for?a d?un silenci)。于是,当我发现卡萨尔斯的新版中文传记《白鸟之歌》时,立刻就买了电子书,又买了五本纸质版送人、给学生当奖品—伟大的人生,虽然不能复制,总不妨采集或者仰望。

书很有意思,也许首先可以注意的是,虽然一直由“我”在发出声音,但并不是一部自传:卡萨尔斯在给朋友的信里明确写过,“我不认为我的人生值得用一本自传来纪念,我只是做了我必须做的事”。这种平静的口吻,恰恰成为某些自传作品的反面,在竭尽全力解释自我、评价自我的功利主义之外,成为一种远距离看待自我的艺术。他还有一番常常敦促后辈的话:“不要因为你刚好有才华而感到虚荣。那不能归功于你,不是你的成就。重要的是你用你的才华做了什么。” 在每个人急于用社交媒体印证和构造自己的今天,这种谦虚是古板还是讽刺?

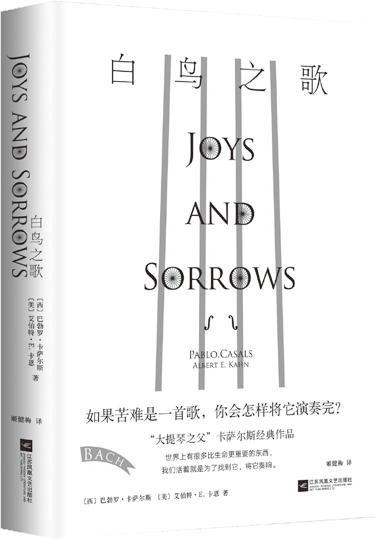

《白鸟之歌》 [ 西] 巴勃罗·卡萨尔斯[ 美] 艾伯特·E. 卡恩著 姬健梅译江苏凤凰文艺出版社2018 年版

《白鸟之歌》 [ 西] 巴勃罗·卡萨尔斯[ 美] 艾伯特·E. 卡恩著 姬健梅译江苏凤凰文艺出版社2018 年版另一方面,他不作自传这种“官宣”,反而逼得大家前赴后继地从自己的角度作记录,每个人只拿到“真理的一小块玻璃片”。这本书的执笔者就是这样,艾伯特·E.卡恩,西班牙内战、二战时期就已经出名的记者,畅销作家,一个出生和成长在英国、后来移民美国的犹太后裔。他多次追随卡萨尔斯的旅行、演奏会、大师班、音乐节、家庭聚会,对他的讲述进行记录,也进行选择和拼贴。所以,读这本书时,心里会响起早期录音的声音,感觉像是卡萨尔斯本人在“说”,但收声效果又可能有些失真。

《白鸟之歌》全书基本按照时间顺序,记录了卡萨尔斯从一八七六年在加泰罗尼亚小镇本德雷尔出生,到一九七三年安详去世的一生,他的求学经历,职业演奏与指挥生涯,见证了风起云涌的十九世纪末和大半个二十世纪。这里面最值得記忆的,自然有他跟《巴赫无伴奏大提琴组曲》的缘分,从十三岁在巴塞罗那的二手乐谱店与之偶遇,到二十五岁公开演奏其中一组,再到六十岁时同意录制全套六组(这一录又是三年),卡萨尔斯对这套组曲的揣摩之深无人能及。还有一个广为流传的故事,说他由导师推荐去布鲁塞尔皇家音乐学院,却在课堂上遭到大提琴教授的公开嘲笑,卡萨尔斯什么也没说,照吩咐演奏了一首炫技的曲子,随后拒绝了入学资格和头等奖学金。卡萨尔斯出入西班牙王室,得到玛丽亚·克里斯蒂娜王后颁发的奖学金、两枚勋章甚至“随便选一颗手镯上宝石”的恩典。到葡萄牙被请到王宫,到英国应邀为维多利亚女王演奏,到法国立刻得到著名指挥家拉穆卢的认可和合作机会,到美国也出入白宫(网上广为流传他为肯尼迪夫妇演奏的版本,但其实早在老罗斯福时代,他就已经为总统演奏过)。总而言之,似乎所有的大门都会向卡萨尔斯敞开。

成名之后,卡萨尔斯并没有“生活在独奏家真空当中”,而是对他的音乐家朋友尽可能地帮助、提携,调动一切资源去推动古典音乐事业的发展。一九二○年,卡萨尔斯在巴塞罗那成立自己的管弦乐团,同时鼓励劳工创办音乐社团、杂志、图书馆甚至学校,很快培养出工人管弦乐团;二战期间,他担任援救西班牙民主音乐家协会荣誉主席,为筹措食物、衣物、药品募款,跟纳粹分子和维希政权周旋,在电台演出间隙通过收音机对世界上的民主国家用英语和法语说:“不要犯下任由西班牙共和国被谋杀的罪行。如果你们允许希特勒在西班牙获胜,你们就会是他的疯狂的下一个牺牲品,战争将会蔓延到全欧洲,全世界。请来帮助我们的人民!”战争结束之后,西方国家对佛朗哥政权袖手旁观,他愤而拒绝公开演奏,转而在普拉德、波多黎各多地创办音乐节,指导音乐学院、交响乐团和大师班。虽然身高比大提琴高不多少,但卡萨尔斯的身体和精神却有无穷的力量,不仅仅会用“一种高贵的、旁若无人的气质”进行演奏,也带领尽可能多的人去印证人生在世和音乐被创造出来的种种奇迹。正因为这样,卡萨尔斯才成为二十世纪之后所有大提琴家的精神导师,甚至被小提琴家弗里茨·克莱斯勒直接称为“琴弓之王”。

跳出来看,传主人生再精彩,作为传记,重要的还得有所判断,而这本书最妙的地方就在于把卡萨尔斯跟巴赫作了一个切分。卡萨尔斯曾经说过,无伴奏大提琴组曲是巴赫的精髓,巴赫是音乐的精髓。但也许正因为这样,卡萨尔斯在很长一段时间里都被固定在了巴赫的世界,那他自己的世界是什么?本书给出了一个凝练的答案:《百鸟之歌》。

《百鸟之歌》是中世纪,也有说是十八世纪初诞生的一首圣诞谣、摇篮曲,唱的是各种鸟禽朝拜圣婴,比如老鹰唱“他拯救我们出罪恶,带给我们喜悦”,麻雀回应“今晚是欣喜之夜”,夜莺和小鹪鹩唱起欢迎颂,把他赞颂成一朵花,将以甜蜜的芬芳为世间带来喜悦,画眉鸟和红雀唱着春天来临,树叶舒展变绿……这首歌在民间流传了几百年,却是由卡萨尔斯把它塑造成了经典:一九三九年佛朗哥开始独裁统治,卡萨尔斯流亡国外,总是在演奏会或者音乐节结束的时候指挥这首曲子;在他寓居的法国小镇,有旅馆老板在一座塔里放了一架有十五根管的管钟,卡萨尔斯用它录制了《百鸟之歌》, 让人每隔一小时就可以听见低回的旋律在山中回荡,最长那根管上还刻了一段话,说这曲子道出了加泰罗尼亚人的忧伤和乡愁,是“一首和平与希望之歌, 献给明天的人们”。

他的坚持得到了认可,慢慢从个人的思乡之举,变成整个民族受难和希望的象征,一九七一年十月二十四日,时任联合国秘书长的吴丹向他颁发了和平奖章,全场再次聆听由这首歌曲改编的《和平颂》(Himno de la paz)。从此以后,歌唱家、合唱团、乐队纷纷加入这个传统,卡雷拉斯、多明戈,包括前不久刚刚去世的女高音卡巴耶,有翻唱版本作为致敬。

可以稍许想象,巴赫对卡萨尔斯意味着艺术和永恒,而《百鸟之歌》对他却代表了真实的历史和生活,八十多年里每天以两首巴赫前奏曲和赋格曲开始新的一天,是由彼及此的召唤。这也是为什么我一直写作“百鸟之歌”,而不是译本上的“白鸟之歌”的原因:卡萨尔斯不是不染尘的白鸟啊,他心中装着的是真正的众乐乐。

细心的朋友可能会注意到,这本书原文是用英语写的,一九七○年出版,题目为《快乐和哀伤:巴勃罗·卡萨尔斯的反思,录自对艾伯特·E.卡恩的讲述》(Joys and Sorrows: Reflections by Pablo Casals as Told to Albert E. Kahn),二○一八年由江苏凤凰文艺出版社出版了姬健梅翻译版。在这个过程中,原来的“快乐和哀伤”没有了,变成“白鸟之歌”,这一表达大约来自朱利安·劳埃德·韦伯(Julian Lloyd Webber)一九八五年编的一本卡萨尔斯谈话录Song of the birds,二○○一年人民音乐出版社李剑译本作“群鸟之歌”,还有一些情况下,比如日语或者介绍性的文章中,会称为“鸟之歌”。

通观歌词,唱歌的有老鹰、麻雀、夜莺、画眉,也有金翅雀、朱顶雀、红尾鸟、猫头鹰等等,并没有什么突出的白鸟,以白而言,引向天鹅和鹭,引向青鸟,似乎阐发和暗示多了些。卡萨尔斯当然是喜爱《百鸟之歌》这首曲子的,以九十五岁高龄在联合国出席活动时,还不忘介绍这是他故乡的歌。卡萨尔斯热爱加泰罗尼亚,经常引用同乡霍安·马拉加利的诗句:“欲飞向天堂,须立足乡土。”说自己一生去过许多国家,在每个地方都发现了美,但只有加泰罗尼亚之美是从婴儿时期像母亲一样的滋养他。加泰罗尼亚人有自己的语言,自己的文化,自己的历史,其影响远及高卢地区、地中海和亚平宁半岛,他甚至相信哥伦布是加泰罗尼亚没落贵族,因为后者在一些信件的末尾署名“Colom”,也就是加泰罗尼亚语“鸽子”演变成的姓氏。

只不过从十五世纪末起,这个地区开始衰落,或者说,被卡斯蒂利亚王国一再削弱,成为联合王国的一个组成部分。卡萨尔斯反对某些人由于出身就享有特权,西班牙各个地区之间也一样,因为一些不相干的问题就有了阶级区别,这不公平。据他侄女回忆,他在家里从来不谈政治,只谈音乐,追求文化和精神上的空间。温和的性格和古典学教养,使他能够流利地使用七种语言,熟悉西欧各国的音乐、文学、美术传统,从而更关注人类社会的共通性而不是特异性。他说,看见众人聚在一座音乐厅里,这件事本身就别具象征意义,尽管国与国之间存在不该有的壁垒,但大家都是分享音乐之美的兄弟姊妹。作为指挥,卡萨尔斯强调每名乐师要像独奏家那样演奏,但也要时时自觉是团队中不可或缺的一分子,通过共同合作达到美的极致。他盼望有一天,世界上各民族能够齐聚一堂,以欢乐、爱与美紧紧相系,或者引用他在一次采访中的比喻:每个人都是一片叶子,长在人类这棵大树上,不能离开彼此,必须紧紧相依。

卡薩尔斯去世将近五十年了。这五十年里,也许因为我们身在其中,似乎感到技术的发展、生存的状态变动尤其大,以致卡萨尔斯的演奏显得精神性太多、视觉刺激和表演性太少,比如,如何迅速解释要听他的声音、还要听他的寂静?如何“感受他沉稳的琴弓不仅拉在弦上,也拉动听众的座椅、毛发、胃”?由此,卡萨尔斯从一位古典音乐明星变成了不可高攀的“白鸟”,但其实,他觉得自己“体型像桑丘,做事堂吉诃德”,都是普通人,揣着卑微的梦想。他期待百鸟朝圣,千万个声音聚在一起分享最大的荣耀——怀着这个理想,以及眼看这一天迟迟未来,便是他朴素的“快乐与哀愁”。