郑重先生是我敬佩的文化前辈。他在当记者的时代,见证了风云变幻,采访了文化大家。那时多少风流人物,都和他成为朋友,也尽入他的笔下。读郑先生的回忆文章,常生“余生也晚”的感慨,而郑先生说:“在年轻时,我就欢喜和老年人交往。我认为他们就是一本书,他们的人生经历,他们的知识学养,他们的道德操守,我都作为文化凝结于心,消化吸收,但我是一头笨牛,不善反刍,在他们魂归道山几十年之后,我才诉诸笔端,愧对前辈,也可能是受到他们‘有得忌轻出,微瑕当细评的影响,并以此为警诫。”在新著《聚散一杯酒》中,风雨故人的生命智慧,使后辈如在春风里。

在上海,郑重爱结交画家,在北京则爱结交学者。京城的顾颉刚、俞平伯、冯友兰、启功诸家在郑重眼里,别有一番神采。比如郑重去拜访晚年顾颉刚:“我走进客厅,顾先生的夫人张静秋忙里忙外在收拾。顾先生在书房里,书房的门是关着的,我在客厅等待,看到商承祚写的一副金文对联,不懂金文,我不知道对联的内容。看其书房的门,只见门上贴着会客时间不超过五分钟的条子。我知道这是提醒来访者要自觉遵守时间,也是夫人用来保护顾先生的武器,我担心自己会被这武器打中。书房门开了,我走了进去,又看到墙上贴着和书房门上内容相同的字条‘五分钟,这应该是对顾先生的提醒了。”当郑重壮起胆子向顾颉刚提出疑古的问题:“大禹是条虫是怎么一回事?”顾先生说:“那是鲁迅给我戴的帽子,从此许多人就一叶障目,封我为疑古派,其实那只是研究中的一片叶子,不是主干,你以后看了我的文章就清楚了。”刚说到这里,顾夫人又第三次走了进来,说:“好啦,以后再谈吧。”在这天的日记中,郑重写了一句“采访最麻烦的就是遇到秘书和夫人”。这一番记录,如果对照顾颉刚日记来读,更别有会心。

郑重第四次拜访俞平伯时,俞先生已是八十八岁的老人,却是他精神最好的一次。他的外孙韦柰说:“过去,谁要和外公提起《红楼梦》,他就生气;这些天来,他天天都和我们谈《红楼梦》。”谈到“自传说”,俞平伯说:“我过去也是自传说的支持者,现在还有些惭愧。”当和他谈到十多年前,北京红学家在寻找曹雪芹故居时,《文汇报》还发表了《京华何处大观园》的文章,引起轰动的事时,他摇摇头说:“哪里有什么大观园,《红楼梦》明明写道‘天上人间诸景备,芳园应锡大观名,我早就说过,大观园是曹雪芹理想中的园子,他写小说,要表示想象的境界。‘红学研究穷途末路,总要生发出一些事情来热闹一下,你们报纸也跟着凑热闹。”郑重的提问和记述,并不落一般报纸和记者的俗套,让人看到俞平伯“红学”文章后面的思想火花。

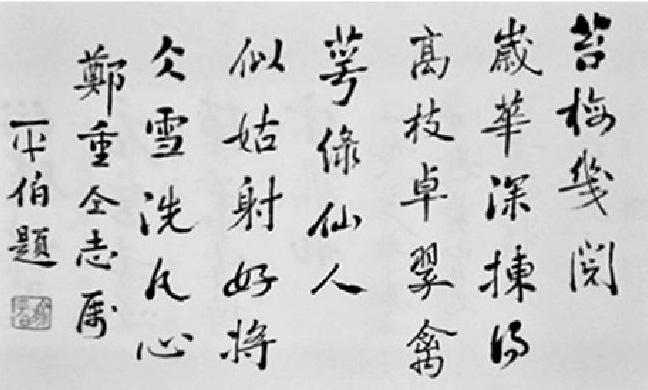

《聚散一杯酒》的书前收有俞平伯和启功写给郑重的题跋,足见其交情。郑重说:“一九七七年以后,我去北京采访的机会多了。每到北京,我总要到小乘巷去看启先生。社会上对启先生的认识是他的书法,那时向他求字的人就不少,他又总是每求必应,对我说:‘人家求我写字是看得起我。而我观赏的则是他的诗稿,从他的诗稿中可以看出他的洒脱。他是用幽默的目光看世界,也是用幽默的语言来表述内心的体验。我看到他为自己的小乘庵写的联语:‘草屋八九间,三径陶潜,有酒有鸡真富庶;梨桃数百树,小园庾信,何功何德滥吹嘘。”

而郑重对启功先生的正式采访只有一次,就是二○○三年《淳化阁帖》回归上海博物馆的时候,因为要写这方面的文章,专程去北京向他请教。谈到阁帖,启功说:《淳化阁帖》是北宋赵光义时所刻,传到今天,可信为宋代内府原刻原拓本,现在回归的三册,都是王羲之的书法,有北宋名人跋一页和南宋宰相王淮跋一页,明末清初藏于孙承泽家,每卷前有王铎题签。这些都说明它是北宋原刻原拓。从这篇采访中,可见郑重作为记者的专业精神。

俞平伯為郑重《聚散一杯酒》题跋

俞平伯為郑重《聚散一杯酒》题跋郑重和海上画家谢稚柳、陈佩秋、唐云、程十发、陆俨少等皆有深交。书中收有陆俨少题跋五件,尽是精品。郑重写陆俨少的“自杀”事件尤其惊心动魄:“原来按规定,陆俨少每天必须到单位参加学习,接受审查。可是那天上午十点多钟,还没有看到他的身影,单位的负责人有些紧张,担心再发生意外,并派人到他家中去找。他的家人说他一早就去上班了。直到快吃午饭的时候,陆俨少才手提一只布袋来到单位,立即向领导人汇报,他一清早出门,到静安寺旁乘上去青浦的长途汽车,准备到淀山湖跳湖自沉。坐在他周边的几位女青年也是去淀山湖的,她们是去游玩,谈笑风生,车厢里弥漫着青春朝气,使陆俨少感到生命的可爱,再想想自己沉湖而死,如何向家庭交代?这样想来想去,他就中途下车回来了。”可谓是格外动人的情节。而郑重对这些并不避讳,渐渐和陆俨少成为真正的朋友,这何尝不是给画家带去温情?锦上添花易,雪中送炭难,这就难怪那些老画家会将郑重当作知己。

《聚散一杯酒》中写到的贾植芳、王世襄、陆谷孙、陈佩秋、唐德刚五位,我也曾采访过,因此读起来既亲切又新鲜。郑重是前辈高人,写来功力不凡。贾植芳家和陆谷孙、郑重家都很近。我曾在吴中杰教授的带领下,几次拜访贾先生,陪他逛书店,吃饭时他喜欢吃甲鱼,喝黄酒,还笑着对我说:“我有一句格言:饭店多去,医院少去,火葬场慢去。”郑重描述的贾植芳则是:“复旦大学附近有许多小书店,每当写作到黄昏,我会放下笔,到那些小书店里转转,不买书,随手翻翻也有许多快乐。这时候,又总会看到一位瘦小的老人,也会在书店里,一手扶杖,一手在翻书,一些复旦学子,又总是和他打着招呼,他也乐哈哈地说又看到你的新书了,或者问你最近在写什么。看得出,他虽然是位老人,但头脑里装着许多新的信息。”当郑重去拜访贾植芳时说:“贾先生,我感到你有一颗不安定的灵魂。”贾先生听了这话,愣愣地看着郑先生,说他“很能打中我的要害”。郑先生说,从贾先生的《狱里狱外》以及其他回忆的文字中,感受不到他身上有知识分子文人相轻的坏习气。贾先生是崇拜鲁迅先生的,但鲁迅对一些人的批判,他不以为然,如他在震旦大学教书时和施蛰存先生相识,初次见面时他写道:“这时偷眼看去,见是朴朴素素的一个人,丝毫没有‘洋场恶少的习气。以后交往愈多,说话也愈随便。”以后,他们成了朋友,贾先生还到施先生家喝茅台酒。再见面时,施先生还说:“哪天我再弄一瓶茅台,你找几个老朋友来聚聚。”

陆俨少(1909-1993)

陆俨少(1909-1993)郑重写过书画家、收藏家传记数种,访问前辈得心应手。他访问王世襄:“完全如我想象的那样,世襄先生是个乐哈哈的长者。听到我喊他是‘大收藏家,他拱手相谦,笑哈哈地说:‘实不敢当!实不敢当!古代名家,姑置勿论,近现代收藏家者,如朱翼庵先生之于碑帖,朱桂辛先生之于丝绣,张伯驹先生之于书画,周叔弢先生之于古籍,学识之外,更雄于资财。以我之家庭背景、个人经历,实不具备收藏条件。”两位行家见面,谈起收藏甚是投机。而当我采访晚年王世襄时,他已经进入痴迷鸽子的时代,跟我讲了半天,话题终不离鸽子,煞是有趣。

在同一时期复旦大学毕业的同学中,郑重除了新闻系同届毕业的同学每年相聚几次,接触较多的是陆谷孙、朱维铮、吴中杰。如今只有郑先生和吴先生人健笔健,而吴先生远在澳洲,难得见面。郑重在《送谷孙同学一程》写道:“复旦大学出版社有几次宴请陆谷孙、朱维铮二位先生,我也叨陪末座。朱先生是酒仙,席间有几位善饮者和朱先生杯来盅往,酒友之情至深,陆先生稍作点啜,我则是静静地看着。我们都渐入老境,保健自然也就成了重要话题。朱先生说他的保健是三不:不戒烟、不戒酒、不运动。陆先生不但赞同朱先生的‘三不,还加了不检查身体,成了‘四不。我也讲了我的保健‘三不:不吸烟、不饮酒、不熬夜。他们说我的生活失去了意义。后来陆先生知道家务都是我和老伴自己操持,就让他家的帮工胖阿姨过来帮忙,由此我知道他终日伏在电脑前,常常是深夜不眠,早上不起,一日两餐。前几年一场大病痊愈之后,他说要注意生活规律,吃早饭了。但还是口无禁忌,想吃啥就吃啥,胖阿姨对他照顾得很好,在饮食上立下一些禁忌,搞得他很烦,他对胖阿姨说:‘你又不是我的后娘,干什么要管得那么多。他旧病复发,不可逆转,突然而去,这是否和他不注意自我健康保护及生活失去规律有关呢?”这一段回忆,让我想起二○一八年春节前在台北内湖拜访韦政通先生,韦先生已是九十五岁,身轻如燕,生活自理。每天练气功、读书、写作,还能喝三杯五十八度的金门高粱酒,韦先生告诉我:身体非常重要,尤其是研究文史的学者,六十岁以后才是人生的新境界。

贾植芳(1915-2008)

贾植芳(1915-2008)郑重两次访问唐德刚,两人同是安徽老乡,又同是口述历史的高手,因此这两篇访谈录很有看头。二○○七年,我也有幸到美国新泽西唐德刚先生家采访,和郑先生一样,见到胡适写给唐先生的条幅。关于胡适的字,唐德刚对郑重有一段谈话:“胡适之有一次告诉我说,梁启超活到五十五岁,他的信收集起来有三万封,没有一封是马马虎虎写的,都写得整整齐齐,什么道理?就是梁先生成名太早,片纸只字别人都要收藏,美国也收藏好多梁启超的信。胡适之也怕别人留下来,但比梁启超要好一点。”而关于《红楼梦》,唐德刚对郑重说起他和夏志清的论战:“我同夏志清打了场笔墨官司,夏志清谈文学,我认为他谈的方向不对,我批夏志清的小说史,写了三四百字,夏志清写了二万五千多字对我狠批痛打,发表在纽约最大中文报纸《世界日报》上。……我批评夏志清用西方的文学观点来批评东方文学,他的英文比中文好,他是完全搞西洋文学起家的,搞中国东西是后来的。他那时不得了,抨击台湾很多作家。我想这个人太骄傲,瞧不起这个,瞧不起那个,他认为天下学问都是英文,不懂英文就没有学问。他用西洋观点批评中国文学,有些方面也对,有些方面就不行了,这也值得商量。……纽约还有一个《中报》,我写了一万八千字,叫《对夏志清大字报的报复》。萧乾后来在美国看到我和夏志清一起喝酒,很高兴,他原以为我们会动刀子,现在又在一起喝酒,还不知道是怎么回事。”这场笔墨官司,我早听陈之藩先生讲过,后听夏志清先生亲口对我讲起,唐、夏二人最后一笑泯恩怨,也算一段佳话。

郑重的女儿在伦敦,儿子在纽约。当郑重在“九一一”之后探望儿子一家时,得以再访唐德刚,这次最妙的是继续未谈完的话题,即张学良口述历史。唐德刚要郑重先看他家的收藏,直到在鲤鱼门饭店入座之后,他才说:“我在这里请张学良吃过饭。”原来他像说书人,前面都是卖了关子作铺陈,此时才算进入正题。郑重问:“你写李宗仁口述历史,他的夫人为你烧了一百六十顿饭,赵四小姐也亲自下厨为你烧饭吗?”唐德刚答:“我对她说,写李宗仁时,他的夫人郭德洁为我烧了一百六十顿饭,今后,赵四小姐也要给我烧那样多的饭了。她说,无论唐先生什么时候来,我都烧饭给你吃。”《聚散一杯酒》的點题是卜少夫的一首诗:“聚散一杯酒,江山万里心,好友情永在,风雨作飘零。”郑重先生笔下的风雨故人,已渐渐隐入历史。时代如此巨变,人心如此浮动,且饮一杯酒,看风起雨落。