到得欧洲的城市,才体会到作为城市漫游者的乐趣。如米歇尔·德·塞托(Michel de Certeau)名著《日常生活实践》所言,在城市中游走的普通人,就像是一部书的读者,没有作者那般才华,却在貌似被动的闲逛中挑战城市规划者的权威。在创造与消费的对立中,后者不免落入下乘。但是漫游者在消费城市景观之时,亦以一己之小才小慧,重新创造着城市。这空间创造的过程与文学书写暗合,充满隐喻、借代、省略等修辞法的运用。二○一六年七月的一天初至巴塞罗那,走在晃眼的亮和旖旎的风里,我感到在翻看一本似曾相识的书。市中心的卡泰罗尼亚广场喷泉、雕塑俱全,但在流连过罗马圣彼得广场和佛罗伦萨领主广场(Piazza della Signoria)的双眼看来,颇不值一提。连接广场和海滨的兰布拉大道(Las Ramblas)餐馆林立,闲散支起的阳伞上光影斑驳,进退有据的白衣侍者捧着酒瓶和餐盘翩然穿梭,这一幕在任何欧洲城市皆寻常可见。哥特区的大教堂可以上溯至十三世纪,附近狭窄的石板路两边是高耸的旧宅,悬空的主教桥连接两端,酷似威尼斯总督府(Palazzo Ducale)的奈何桥,奈何此处建筑全无总督府的富丽高华。城市与人一样不堪相比,一旦比较便落入“满目山河空念远”的惆怅,对眼前人与景皆不公平。巴塞罗那的辉煌属于现代,何需与邻国历史久远的古城媲美?直至与高迪(Antoni Gaudi i Cornet)设计的巴特罗公馆(Casa Batlló)猝然相遇,我才意识到这一点。无与伦比的高迪睥睨此前无数世代向我直视,在那一刻我忽然明白自己为何鬼使神差来到巴塞罗那,只因这是高迪创造的城市。巴塞罗那的其余一切隐退为暗夜中的背景,我的地图上只剩下高迪的建筑熠熠发光,作为这个城市的象征,作为人类无数生命体验的隐喻,引领我开始漫游。

巴特罗公馆建成于一九○七年,坐落于十九世纪末以来中高产阶级聚居的扩建区(LEixample)。此处屋宇正面造型各异,排布密匝,以致往往与紧邻共享隔墙,好像绵延不绝的手卷上突兀的片段。巴特罗公馆隔壁是仿尼德兰风的阿玛特勒公馆(Casa Amatller),与波浪般起伏的巴特罗公馆无理而有缘地贴在一起,正暗示世纪末不同建筑风格的彼此竞技。公馆是一座瘦窄的六层小楼,外墙俯伏不定,以不规则碎瓷装饰,在实用和节约之余,造就冰裂美感。琥珀、赭红、湖绿、天蓝各色碎瓷间点缀盘状瓷片,好似海底生物盘结于水藻。墙面色泽因阳光照射角度不同而变幻无穷,一时似幽蓝的海浪,一时变作耀眼的沙滩,正验证了高迪的名言“建筑就是光的运用”。屋顶覆盖着龙鳞般蓝紫纷呈荧光闪烁的瓷瓦,腾跃欲飞的龙身俯视着等候参观的人群排成的长龙。

小楼的规模和参观者的热情颇令我想起去年在纽约新美术馆(Neue Galerie)所见盛况。这座德奥艺术馆藏有奥地利画家古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)的名作《阿黛勒·布洛赫·保尔像》(亦名《金衣女子》),因同名电影放映而招致观者无数。克里姆特与高迪同为十九世纪末二十世纪初现代主义新艺术运动(Art Nouveau)的代表人物。其时艺术风格常被形容为世纪末的华丽,呈现浪荡颓靡之风。克里姆特的作品色彩艳丽,热衷表现潜意识、感官欲望、死亡,描绘身体曲线和弯曲的装饰线条,尤其爱用女性的万缕发丝象征情欲的缠绕。《死与生》中,一边是粉光融洽中酣眠的裸体男女和孩童,一边是窥伺的华服骷髅。《水蛇》《鱼血》《贝多芬壁画》诸作中,妖冶裸女长发曼垂,漂浮水面如濡湿的花瓣,或沉醉于和身体、发丝一并荡漾的水流,或与水中浮游生物和鱼儿嬉戏。克里姆特画中的情色意味自不待言,生活亦颇放荡。相比之下,高迪可谓立身谨慎。年轻时节虽是翩翩公子,恋慕的两个女子却都另有所属,难免“哀高丘无女”之叹,因此一生未婚,晚年更如苦行僧般克己自律。但是高迪建筑中亦隐约见出克里姆特画中主题。其与众不同处即在于以曲线代替直线,从而将身体感觉注入几何线条,亦将人生最根本的生死问题隐喻其间。小楼正面外墙最别致处是二楼,砂石墙缘起伏如蝙蝠展翼,包覆住线条柔和的弧形窗户。窗户下缘饰以椭圆玻璃,边缘斜飞上挑似人眼。窗内是沙龙室,曾作观剧之用。沙龙正堂与侧间以屏门相连,屏门顶端嵌大小不一的圆形彩色玻璃,玻璃边缘围绕射线状小玻璃,好像洞张的人眼兽睛及其历历分明的睫毛,将沙龙室“观看”的主题发挥殆尽。衣香鬓影中的男女互相打量偷觑,远观窗外,亦复想象窗外人窥探的眼光,此情此景虽已逝去,人眼玻璃却似永恒的象征和见证。窗棂一色新绿,掩映于摇曳窗边的枯叶新芽间,生意纷呈。窗外纤细的灰白砂石立柱却形似骸骨,带给公馆诨名“骨屋”。石质骨节中迸出丰厚的叶瓣,从坚硬中生出柔软,这枯骨上开出的花朵诉说着生与死的纠缠。正面四层以上窗外悬象牙色阳台,如伸展的贝壳,两边椭圆镂空,饰以曲铜丝,恰似威尼斯狂欢节面具上的眼洞,与人眼玻璃相映成趣。阳台好像剧院包厢,是主人欣赏楼外的人间戏剧,同时也被世人观看的地点。注视的欲望与狂欢节的迷乱一样受生命力驱使,而吊诡的是,这些阳台又似髑髅,以干涸冷眼看穿生之热望。

走进公馆,如入水底洞窟,处处波光粼粼。迎面是门廊和通向二楼的扶梯。游龙扶手盘旋而上,两端如龙尾盘绕于立柱,柱顶立红色玻璃球,若鲛人珠泪。台阶边缘饰以鱼骨般齿状木板。缘级而上,但见四壁浑然一体,饰纹如海浪浮沫的墙面不知在何处已化为天花板,柔和的曲折引人作鱼化石之想。覆以木盖板的窗户似潜水艇的瞭望镜,天窗则似欲浮游而去的龟背。二楼沙龙室的天花板上是蚌壳状顶灯,绕以向四面散开的螺旋纹,似欲将人引入混沌。另一侧是餐室,墙面饰板作波浪状,门上浮雕亦是水生物的抽象纹样。天花板中心是十二个鼓起的半圆球,环绕着一个小水滴般的凸起,似乎将汁液欲滴的刹那凝固于空间。在连接两侧厅室的走廊上朝窗外望,则是另一个水世界。对面一座蓝莹莹的水晶墙,悬着不规则画框般的窗户,里面是灰蓝磨砂玻璃,望不见的窗外似是茫茫海洋。要将这复杂的空间变化述说清楚,必须用上花开两朵各表一枝的叙事技巧。如今且折回一楼,从先是之门廊走向右边偏厅。此处四面是水绿、珠白交错的菱形瓷,间饰以凸起的湖蓝砖,触手欲滴。一边墙鼓起如鲸鱼腹,鱼顶是圆弧状镂空,里面隐隐透出灯光,升降电梯等机械设备即藏匿于内。鱼腹对面是另一条扶梯,行至二楼,便见到前述之水晶墙。原来这是一个覆以玻璃天窗的长方形天井,一边是楼梯,另外三面贴蓝色调瓷砖,上嵌窗户,窗后便是楼内各层房间。行走其间,天光下泄,如入古井。俯望仰观,古井由窄变宽,窗户由大至小,而瓷砖色调由浅转深,皆为适应阳光由弱而强的变化。

游观至此,我不禁想起晚明董说所写的《西游补》。话说孙悟空陷入情魔鲭鱼精所设幻境,落入青青世界中一个名为万镜楼的处所,楼中上下为琉璃,四壁是宝镜,每镜中别有天地,悟空在其中流浪生死,而不自知身处梦幻。“骨屋”何尝不似鲸鱼幻化而成。梦中常见如万镜楼般离奇古怪的空间,无怪乎称为梦境或梦乡。董说《梦乡志》曾细数七种梦乡,其四曰识乡,其中建筑乃凝想所造,称作“情城思郭”。对我而言,“骨屋”正是梦空间中的情城思郭,出自凝想,归于幻境。因之,此次相遇亦是回归:是哪处曾相见,相望俨然?

“骨屋”予人似曾相识之感,因其能唤起沉睡的记忆。高迪尝言原创意味着回到本源,而他的本源便是自然。用文学、绘画、雕塑描摹自然并非难事,而他用抽象建筑表现自然,引入叙事要素,可谓将时间艺术与空间艺术熔铸为一。他的自然意象在叙事中反思身与生。前述之骸骨髑髅已为明证。水亦是如此。水在自然中以各种形态呈现:静水、深渊、旋涡、汪洋。这一切与水有关的意象充盈着“骨屋”,引向蒙昧的远古和人类自身的源头,因此这座小楼予人莫名的亲近感。我和所有参观者一样,不自觉地摩挲起伏的墙壁,让小手掌、小枫叶样的把手与我的手悄然相合。这似乎鉴赏家赏玩古董,而古董包浆的过程包含着身体的亲密。这是一座让人身与盘桓、目与绸缪、用身体去触摸和拥抱的建筑。不仅观者用身体感知空间,艺术家也留下了身体印记。据说小楼里那些线条柔软得不像是木头制成的椅子皆有一个模子,制模过程中高迪用自己的体重决定椅面弧度,而那些把手的形状上甚至留有高迪的指痕。观者与艺术家由此达成一种身体联系。小楼中众多的身体暗示和水意象自然会引发一种疑问,其中是否有情欲的意味?或许餐室里的半圆球可作乳房观,门上的瓣状凸起不只是百合—纯洁和圣若瑟的象征,而是更为隐秘的部位?楼中雕塑与装饰线条对生命的隐喻,早已将性和生殖涵咏其中,但又不止于此,而是指向更远的源头—自然界的生发和孕育,一种尚未有性别意识之前的身体感觉。或许正因如此,高迪建筑中常有一种稚趣。譬如“骨屋”屋顶洋葱头样的塔楼,像是孩子闹的笑话,却又极认真,其上正顶着个憨态可掬的十字架。

与“骨屋”位于同一条街,遥遥相对的米拉公馆(Casa Milà)是高迪的另一杰作,建成于一九一二年,既是出资者米拉的宅第,亦有楼层出租。这座巨大的石质建筑外表似有波纹荡漾,在质地和造型间形成奇特的对比。两座公馆的相似之处早经另一位卡泰罗尼亚艺术家达利揭出:一座模仿大海,表现暴风雨中的海浪;另一座由平静的湖面构成,似乎可见傍晚水面上云朵的投影。达利点出高迪建筑的高妙在于捕捉无法表现的光影和气氛,雕塑难以塑形之物:流水、烟雾、鲜花、珠宝的光彩、云朵、火焰、蝴蝶、镜像。他把高迪比作用荧光闪烁的点彩构造形式的印象派画家,无数绚烂的玻璃和陶瓷碎片令人迷醉地镶拼在一起,从中显出逝水、春风吹皱的水面。一系列不对称并且迅速变化的浮雕创造出各种形态的水,断裂、缠绕,像乐曲中猝不及防的变奏和颤音。

米拉公馆与“骨屋”一样把永恒的隐喻和现代性联系起来。门厅内的壁画随意泼彩,色泽厚重,衬着粗朴的石柱,颇有原始洞窟岩画之意。彩色背景上隐隐现出人形,似在考验人眼辨识幻象的能力。墙壁和窗户上是类似涂鸦艺术的简笔画,一个神情、面貌、衣饰褶皱酷似中国古代仕女的女子,边上却立着个身着古罗马铠甲的士兵,想到此乃公寓楼,五方杂处之地,这种不和谐的搭配倒似颇为合理。公馆构造类似“骨屋”,各楼层环绕天井,朝向中心的皆是窗户。不过此处是真正的露天天井。在沉重的铁门和厚实的壁画后面,我理所当然地设想将要面对的是一个封闭空间,谁知抬头却见蓝天,颇有匪夷所思之感。公馆内部辟有展览公寓,保持一百年前的原样,让参观者一窥那菱花瓣后的世界。公寓中最妙的是回环曲折的长廊,据说主人身在长廊,便能借角度之便,瞥见大门上书页大小的窥视窗外来访的客人,不必大费周折走至门边才决定是否让来人进门,来客亦无需忍受只闻其声不见其人的尴尬。这一设计再次显示出高迪对看与被看这一现代生活经验的敏锐感知。

米拉公馆建成初期,世人或讥其质如采石场,或讽其形似将融化的糕点,高迪与米拉也因争执于设计方案而对簿公堂。公馆造型确实不符合传统意义上的美,美或许也并非高迪的追求。楼顶的石烟囱好像沙漠中的沙柱,被风雨侵蚀成铁甲卫兵模样,沉默肃穆中隐含愤怒。其造型已开现代抽象雕塑之先河。黑铁制成的阳台围栏形似花叶缠枝,实则是铁丝带缠绕铁盔甲,有的盔甲甚至捏塑成人面,现出空洞的眼和怒张的嘴。楼内立柱上用高迪的母语加泰罗尼亚语刻着神秘的单词,如遗忘和宽恕。忘其所不忘,则是非、毁誉、存亡、得失,扰扰万绪不萦于心。高迪留下的这些个人痕迹把公馆转变成了石质的自传。

早在这两座公馆之前,高迪已经因为建造维森公馆(Casa Vicens)和桂尔宫(Palau Güell)而声名大显。穆斯林王朝虽在十六世纪以后被驱逐出西班牙,摩尔人的建筑风格却处处可见。这两处早期建筑皆见其影响,极尽富丽华赡之能事。桂尔宫尤值一提,因其主人桂尔(Eusebi Güell i Bacigalupi)之于高迪,正如文艺复兴时期佛罗伦萨的美第奇(Medici)家族之于米开朗琪罗。艺术家与其资助者之间的关系是艺术史研究中的重要话题,因为资助者的青睐与财力是艺术家完成浩大工程的前提和保证。一八九八年美西战争西班牙落败,原先的美洲殖民地落入美国囊中。这使得二十世纪初的十几年中悲观情绪弥漫西班牙,很多艺术家也被迫面对经济上的困窘。而此时高迪却迎来了全盛期,正有赖于桂尔的赏识和庇佑。

桂尔宫建成于一八八八年,坐落在漫游大道边一条不起眼的小路上。或许是桂尔的显赫身份所致,这座宅邸全无以上两座公馆的轻灵,主色调是凝重的黑褐,雕栏斗拱密布,直有压抑之感,但是高迪造境之精妙始终如一。譬如一间客厅的橡木板墙面上对称镶嵌的两面镜子就令我困惑良久,只因两面镜中反映的镜像大相径庭。左面镜中现出室内的褐色屏门。屏门雕镂繁复,本已令人目眩,更哪堪镜中光影纵横,更添一层眩惑。右面镜中影像却是粉红墙壁上的一扇淡黄橡木门,亦具纵深之感,却不知从何而来。我遍寻室内,亦不见此红墙黄门。及至走到镜前才寻出端倪。原来这两面并非镜子,却是玻璃窗,那具透视感的黄门原不在室内,而在室外长廊的尽头,透过窗框看去,倒似一幅镜像。更妙的是,窗外粉红长廊墙面上另有一番幻景,却是一根影影绰绰的大理石立柱和阿拉伯风格雕花的彩色镶板。原来室内雕梁画栋阻碍光线,在右面窗上留下立柱、镶板的微弱投影,透过玻璃映射于墙,遂成壁画。如此这般,外景借作内景,内景幻为外景,内外影像重叠交错,几不知何者在内,何者在外,极尽光影变幻之妙趣。但是,左面亦是玻璃,却缘何只反射室内景物?我走到室外才找到答案,原来左面玻璃上覆有与墙色一致的粉红盖板,因此只反射室内物象,而右面玻璃无盖板,令人在室内外得以互窥。此盖板之有无并非出自偶然,右面无之,正因窗外有远景可借,左面有之,因窗外毫无玄机,不若返照室内,虚虚实实,惑人眼目。这机关令我想起夜幕降临时分窗户上的重影,窗外原本分明的物色变得模糊,大有化作室内物象剪影之势,而灯光又将室内物象投射至窗,作跃出窗外之想。此种景观端赖于时,早一刻则室外物色尚鲜,不致与室内相混,迟一刻则室外物色全陷夜色,无以相混者。高迪既将两重投影分而并置,复将其合于一窗,则无时不可相混矣。

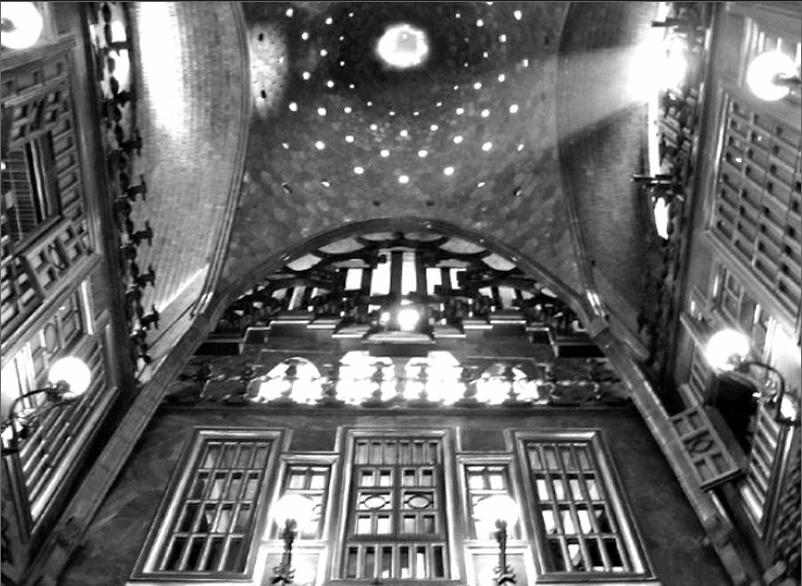

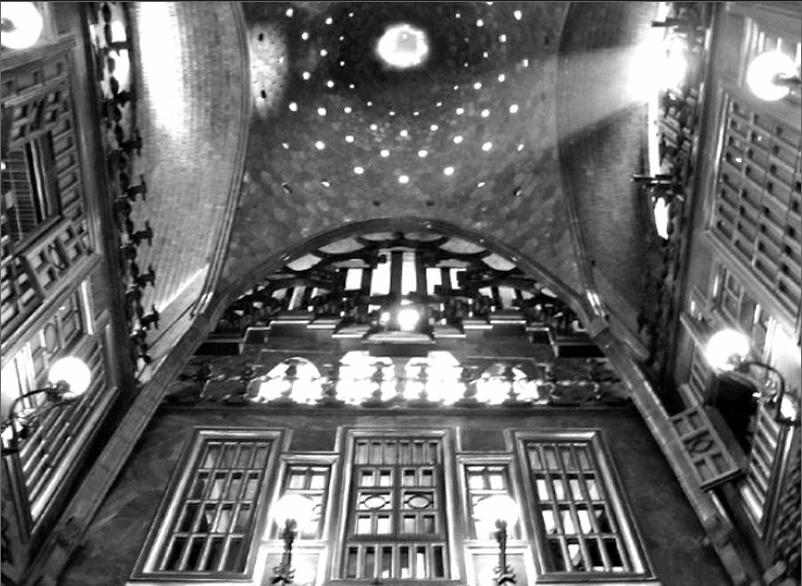

桂尔宫中另一奇幻之所是正堂,此处举办音乐会,展览主人收藏的名画,亦可作候客厅。因正堂高达十七米,观者的目光并不会停留于与视线齐平的画作,而欲攀爬至那令人目眩神迷的穹顶。穹顶由四条向中心弯曲的抛物线组成,四面向上延伸如塔。顶内铺满六边形小瓷砖,是高迪最喜用的蓝紫两色,恰似幽蓝透紫的天空。瓷砖复凿以小洞,天光透漏,如星辰密布,尽头是透亮的圆洞,引人飞向无穷宇宙。这头顶灿烂的星空是教堂艺术在民居的复现,让我想起佛罗伦萨圣母百花大教堂那著名的天顶,后者布满壁画,是典型的文艺复兴风格,前者以几何线条代之,灵魂飞升的意旨一致,风格却是现代的。桂尔宫内沉重色调和昏暗光线的意义至此彰显,教堂不正因如此而具备崇高感吗?如果此时观者分身有术,便知穹顶外观正是哥特式教堂尖顶。正堂及穹顶与前述两公馆的天井同一思致,皆是上达天宇的中心结构,楼内各层房间环绕此中心,窗窗相对。每扇窗户皆密布窗槅,似变形自天主教堂神父端坐其中倾听教徒忏悔的密闭小室之窗户。这些可从中间打开的窗户确有隐秘性质。音乐家可以隐身于窗后奏乐。客人等候接见时,主人亦可藏于窗后,从高处俯视,而客人则对窗槅后窥视的眼睛茫然不知。这传说的背后似乎隐藏着无数故事,或许桂尔小姐在窗后一边梳妆一边打量那楼下追求者的搔首作态,心中早思量出个主意;或许桂尔先生抽着烟斗,在窗后观察来客种种情态,已谋划出下一步策略。这看见与看不见的游戏背后是情色、经济、政治权力的较量。高迪在每座宅邸皆隐藏“观看”的主题,对此可谓三致意焉。

桂尔资助高迪完成的另一项工程是位于巴塞罗那北郊山麓的桂尔公园,历时十四载,于一九一四年竣工。建者本意不在公园,而是仿照英国花园城市模式,造一山海环抱中的别墅区,惜未能如愿,最终落成之别墅仅两栋,倒是蜿蜒山势借高迪覃思,成就了一座以巧艺合自然的公园。甫入公园,便见各式怪石阵,初疑为自然生成,但一路看去,石块排布多类廊柱,便知必是人力所为。廊柱在古希腊、罗马建筑和欧洲中世纪寺院中皆属寻常,但我从未见过如此处以浑朴巨石为之者,尽脱修饰,似把修建过程裸露于外,具原始蛮荒之力,其腾挪变化更远驾古代遗址之上,正是现代艺术借原始艺术之力革新传统的一个例子。高迪所用石块皆来自山上的矿场,可谓因地制宜,从自然汲取灵感,亦由此创造出人化的自然。园中廊柱大多和孔桥合而为一,既有廊之用,又像桥一样分隔空间。石柱底端连以山字形石块,宛似靠背石凳。柱顶石块堆叠作花冠,又彼此相连似拱门。廊内石块磥砢波诡,似有危坠之势。廊顶亦非古典或哥特式建筑的圆拱或尖顶,而是高迪独到的延长抛物线。石凳上的卖艺人弹得一手好吉他,乐音似从拱门后那田园牧歌般的仙境来,又杳杳流向那边去。顺着乐音走出拱门,沿茂树修林中的石阶拾级而上,但见一条大路铺展于先前廊柱之上。原来公园依山势分作好几层,各层之间每以廊柱相连,廊内似一楼厅堂,廊上似二楼,如此长廊成为连通上下的桥梁。到了桥上,才发现花冠状的石块恰是弧形石凳,其上复垒以花瓣棱棱的石块作为椅背,似乎富有自然野趣的包厢,换个角度远望却又如朵朵石莲悬空于廊柱之外,好像原始丛林中的天然奇景。

沿大路前行,便是公园中心广场。圆形广场中堆满沙子,正是我记忆中小学校里尘土飞扬的操场模样。我猜测无论国别种族,人心中皆存此记忆,否则,游人见此怎的都满面喜悦,以顽童骤听下课铃响之势扑向广场?场中环绕长椅,其妙盖在两端。一是蜿蜒盘曲,游人坐在椅子上,扭头远望地中海之际,广场便化作沙滩,长椅好像起伏的波浪,而人如同被推至浪顶的弄潮儿。二是拼贴碎瓷。每一段用黄蓝、红绿、粉紫等和谐或互补色拼接成图,间或装饰花卉或几何状瓷砖,呼应公园内原有的植被和建筑。段段皆有变化,如层层变幻的万花筒,随意而有序,绚烂而不落俗艳。难怪游人像雀跃不定的孩子一样,一会儿跪在这段椅上端详,倏忽间又窜去那厢。周遭景色亦得移步换景之妙。夏季的巴塞罗那,直至晚间九点,才见夕阳西沉,似乎予人额外的生命。九点以后任何人皆可随意入园。趁着须臾待尽的晚霞,一群北非阿拉伯小贩哄然而入,在沙地上铺开毡布,摆上待售的小玩意儿,汗湿的脸上满是欣喜,这大约就是他们疲惫一天以后的休憩。夜色中的长椅更显光华,真是天才对世人的馈赠。高迪的目光曾经俯视这片沙地。他在一九○六年搬进公园,住在山上两座建成的别墅之一,实地监督工程进展。若其灵尚流连于此,亦当为其作品给予世人抚慰而欣然。

高迪故居是座粉墙绿窗的哥特式小楼。他曾与父亲和外甥女居住此地,两位亲人也都在此地去世。室内至今保留他生前居住时的原貌。简朴的卧室里,单人床的黄褐色床头板上绘着褪色的绿叶红玫瑰。窗边挂着十字架上的耶稣像,像前一张矮凳,据说高迪每天起床后就跪在上面对耶稣祈祷。故居内放映着修女回忆高迪的古旧短片,在沙沙的机器转动声中,我听到这类细节:他晚年亲自准备一日三餐,只吃简单的素食。高迪的生活,朴素如黑白片,模糊如遥远的记忆。天主教信仰让他自觉满足于最低限度的生活水准,散尽资财,或用于建筑工程,或捐赠给教会。室内还陈列着高迪生前有限的照片。其中一帧摄于一九一五年,记录了他向一位枢机主教展示圣家堂(Sagrada Família)的一刻:高迪站在志得意满的主教身边,苍颜白髯,裤子膝盖上竟有一方补丁。还有一张是高迪在圣家堂的工作室兼卧室,墙纸剥落,角落的小床摇摇欲坠,周围满是建筑工具和模型,简陋程度堪比吾国民工住处。照片摄于一九二五年,同年高迪搬进圣家堂,潜心思索他最后的杰作。半年后,沉思中的高迪在过马路时被电车撞倒,因衣衫褴褛被误认为乞丐而弃置路边,等到被送去医院,已为时太晚。

高迪的长眠之所是圣家堂地窖。圣家堂可谓高迪作品中反复出现的主题和表现方式的集大成之作。已经建成的两个立面—耶稣诞生和受难—将生死展现为一物之两面。耶稣诞生立面上有三个延长抛物线状的拱顶,顶下层层分布繁复的人物雕塑,就像置身于无数小洞穴中。雕塑均出自圣经中与耶稣诞生和成长有关的故事,这是叙事艺术在空间中的呈现,似乎把人类过往的记忆储藏在石窟凹陷的空间里。这石窟除了使人心生敬畏,亦予人希望。拱顶边缘雕刻丰茂的植物纹样,形似洒落的树冠,将天使和使徒庇护在自然的神龛中。最大的拱顶上更以苍翠的柏树雕塑象征永青的生命之树。耶稣受难立面亦以植物意象象征痛苦和死亡。高迪童年因风湿症而导致关节疼痛,因此无法上学,每日在家中,目中朝暮唯有自然风物。树木成了他的老师。他从树枝树叶的生长中领悟到受力原则,创造出独特的立柱形式。这一立面以斜倾的立柱支撑,柱子两端如杉树盘结的根节,又像人体拉伸至极致的骨节筋腱。这是高迪感受到的个人痛苦,也是人类共通的沉重感。生命的重量,除了以自己的骨节去承担,难道别有依靠?在自我尚未变成大树之前,这树干一样的立柱或许是唯一的慰藉。

步入圣家堂内,不是诞生立面的肃穆,亦非受难立面的愁苦,也没有我去过的任何一座教堂概莫能免的昏暗和压抑。这教堂的色泽明净单纯。拔地而起的灰白和浅紫立柱在半空如骨节般凸起,其上又如枝桠般分叉,直升天顶,化作金色向日葵。承担苦难的骨节终于长成参天大树,开出不屈的花朵,这或许是人生可以设想的最好出路。在这明亮温润的空间中,我第一次体会到何谓沐浴在神光中。神光便是自然光。这光华万丈的教堂并不依赖人工照明,头顶和四壁有无数排布成几何或者植物形状的透明和彩色玻璃,阳光以各种角度射进教堂,投下各色幻影。高迪相信在地中海,阳光既不像在热带那样直射,也不像在寒带几乎与地平线平行,而是恰好以四十五度角斜射,艺术家得以观察创造最丰富的光影律动,因此地中海沿岸绘画、雕塑、建筑大家辈出。确然如此。我站在墙壁的向日葵浮雕和大厅的立柱之间,看见阳光透过彩色玻璃,在虚无中形成光的浪潮,从石绿延展至月季橙。光线抚过浮雕的每一个转折,为光潮染上深浅不一的阴影,增添了有形的质地,变作刻刻变化的光的雕塑。光雕中舞动着无数微尘,好像对应着来到这教堂,得到感动、安慰、领悟的每个人,以一己微薄的奉献构筑着这个空间。

地窖里有个小礼拜堂,信徒在沉默中祷告。旁边展览室中陈列着高迪建造教堂时用沙袋制成的受力模型,是复制品。无数倒垂的小沙袋用丝线连缀,形如巨大的管风琴,高迪曾在上面奏出音乐。“课虚无以责有,叩寂寞而求音。”创造一件艺术品的过程与文学书写何其相似。展读高迪作品中的自然、梦幻、宗教以后,一股强大的动力驱使我开始自己微不足道的书写。飞机载我而来,复携我以去。天边舒卷的白云聚落有致,各成国度,迎着日头的如辉煌神殿,背阴的如冰川古栈,曾寄寓世间的灵魂是否已在那边遥望?薄云飘拂过雪山峰顶,云山一体,天国与下界难分,天蓝与海蓝交融。一物变作他物的幻觉正与漫游类似。漫游者在每一空间驻足留恋,精神中的一部分便散落在那里,而那空间中的一部分也成为漫游者的,彼此回旋往来,魂牵梦绕,成为记忆、梦境、文字。