(厦门大学 嘉庚学院,福建 厦门 361021)

一、引言

林语堂曾自诩自己的“最大长处是对外国人讲中国文化,而对中国人讲外国文化”,[1]但国内学术界长期忽视其“对中国人讲外国文化”所做的贡献。万平近曾指出:“在林语堂的创作道路上,《吾国与吾民》是一部重要的著作,从这部著作开始,他把写作园地从国内转向国外,用中文写作为主转向以英文写作为主。此后,他接二连三地发表这类‘对外国人讲中国文化’的作品。”[2]可以说,1935 年是林语堂进行“对中讲外”和“对外讲中”的一个重要转折点。时至今日,国内学术界依旧认同林语堂翻译活动的主要贡献在于其汉译英活动,如周宁等认为,“林语堂的‘对中国人讲外国文化’似乎并没有胡适等人那样投入且影响巨大,除了早年所译介的少量西方文艺论著与文学作品及晚年编订的‘汉英词典’以外,他的主要成就与独特贡献应当显示在‘对外国人讲中国文化’上。”[3]王少娣在介绍林语堂翻译活动的文本选择以及著译分析时同样全部集中于其英译作品,而轻描淡写其汉译作品和汉译活动,“1928 年到1930 年期间,林语堂……将外国文学的不同形式引入了中国,为当时的中国新文学建设做出了自己的努力。”[4]另一方面,长期以来,出版社在编纂作家全集时往往更倾向于其创作而非译作,林语堂的中文译著以及他在各类期刊杂志、报纸上发表的大量单篇的汉译文章(尤其在民国时期)在全集编纂中均长期备受轻视。可见,国内学术界研究者和出版社均相对忽视林语堂汉译作品(包括译著和文章,即译书和译文),且林语堂自身存在“轻视”汉译活动的假象。这些主、客观原因共同制约了林语堂汉译活动研究的深入展开。著名学者许钧在谈到翻译研究的译入与译出时也指出,在19和20 世纪,“众多曾留学海外的知识分子大批量地翻译了西学中的思想、技术、文化和文学话语系统。”[5]林语堂在中国文学作品和文化的译出方面所做的贡献毋庸置疑,但他参与20 世纪外国文学作品和文化的译入活动也不容忽视。如果以林语堂的个案而言,他翻译成中文的文学翻译作品(包括译著和文章)不能排除在其个人文学作品的行列之外。林语堂的女儿林太乙在《林语堂传》一书附录《林语堂中英文著作及翻译作品总目》中单独列出6 部英译中的翻译作品[6];朱立文编写的《林语堂著译及其研究资料系年目录》一书共列有林语堂翻译的著作21 部,其中包括6 部英译汉译著。[7]林太乙和朱立文两人共同认可的林语堂曾翻译过的6 部英译汉译著是:《新俄学生日记》《易卜生评传及其情书》《卖花女》《国民革命外纪》《新的文评》《女子与知识》。然而,该6 部中文译著仅仅是林语堂从事汉译活动的冰山一角,全面整理林语堂未发表的和已发表的散见于各类报刊杂志的单篇汉译文章更是林语堂汉译活动研究的重要组成部分,如王建开所言:“中国现代文艺期刊(1919~1949)是翻译活动的重要组成部分,包含了丰富的译介信息。而传统的翻译史研究习惯上只注意单行本译著,造成明显的欠缺。译介研究若不包括期刊的内容,将是不完整的。”[8]因为“研究中国现代作家……以初期发表作品的原始报刊及著作初版本为基本线索扩展史料,有利于了解作家创作的真实情况。”[9]要扭转林语堂“重英译而轻汉译”的假象,就有必要系统展开林语堂汉译活动的研究,“如何进一步详细考证其汉译活动并系统梳理其汉译作品的研究工作面临着艰巨的挑战,除了厘清汉译译著的资料之外,全面整理林语堂散见于各类期刊杂志的汉译文章更是当务之急。”[10]截止目前,仅有程桂婷从单篇汉译文章发表的时间、刊物、原文的语种与覆盖面、汉译者的翻译水平与风格、汉译文章的具体内容等方面推断,林语堂曾使用“予宰”的笔名于1940~1941 年发表在上海的《天下事》《宇宙风:乙刊》以及《国际间》等3 中刊物上共计27 篇的汉译文章。[11]实际上,林语堂的汉译活动持续时间跨度长,他“从事汉译工作前后跨度长达50 余年”[12],即1914 年11 月至1966 年12 月。真正的林语堂全集的完整书目应该“包括林语堂原著(中、英、德文)以及他自己所作的译文(英译中、中译英、德译中)”。[13]遗憾的是,国内外学术界至今并未系统梳理和探讨林语堂在上海圣约翰大学求学时期(1911 年9 月至1916 年7 月)前后长达近5 年的创作与翻译经历及这段经历对其后文学创作与翻译的影响,更未系统探讨他在留学欧美前后在语言学领域的汉译活动。林语堂在1919 年8 月赴美留学之前,他在字典学方面的研究有所建树,他于1917 年10 月自编自译《创设汉字索引制议》,该编译活动处于其语言学研究的学徒阶段。林语堂在1923 年4 月结束留学生涯,归国后初期主要致力于语言学的教学与研究,两次(1923 年7 月和1928 年3 月)进行语言学论文的法译汉翻译活动前后时间相隔将近5 年,其间(1925 年5 月)还进行过一次涉及英语、德语和法语的编译活动。

众所周知,译介研究的论述方法主要包括译介概述与影响剖析。“译介概述(有时略带分析)是史料的梳理,影响研究则属理论探究,涉及历史和文化因素。前者偏具体事例(译本)的描述,后者重背景分析,各有所长,可为互补。”[14]鉴于“研究译者翻译活动中的动机和目的或许更有助于深入理解译者”[15],因林语堂汉译作品数量众多、体裁、文类复杂且从事汉译活动的时间跨度长,受文章篇幅所限,本文仅以林语堂早年(1914~1928)在期刊中发表的汉译文章为中心,结合他进行汉译活动时的社会、国内外政治形势、历史背景和文化环境等因素,以这些单篇汉译文章的发表时间为顺序,对他在汉译活动逐一进行概述,厘清林语堂相关的汉译活动史料,并分析他从事这些汉译活动的动机与影响。

二、上海圣约翰大学时期的汉译活动

林语堂首次正式发表的翻译作品是英译汉作品还是汉译英作品呢?曾尔奇认为,林语堂“在大学期间将图书馆中5000 多册英文藏书全部都翻译了一遍,一时轰动校园”,并将之视为“林语堂翻译生涯的起点”,该种言论似有哗众取宠之嫌,他进一步认为:“1925 年,林语堂翻译了一首外国民谣,这首被发表在《论语》杂志上的译作是林语堂第一次发表的一篇完整翻译作品”。[16]其实,这些表述均与林语堂的翻译史料严重不符。(一)概述

1914 年,在上海圣约翰大学读书期间(大学三年级)的林语堂就开始迈出了汉译活动的第一步。时年11 月,他以“译者林玉堂”的署名方式在《约翰声》第25 卷第8 期(中文部分第1~3页)发表了第一篇汉译文《卜舫济先生论欧战之影响于中国》[17],迈出了从事汉译活动的第一步。该文的原文作者是卜舫济(Francis Lister Hawks Port,1864~1947),他于1886 年作为美国圣公会传教士派往上海,并在该教会在华创办的第一所大学(圣约翰书院)担任英语教习。两年后他升任该校校长,并在1905 年该校成为一所四年制本科大学时担任首任校长,直至1941 年辞去校长职务。(二)动机

林语堂选择在其大学期间(甚至整个写作生涯)首次尝试汉译讨论欧战对中国影响的原因至少有二:首先,这与林语堂从1913 年11 月起担任校刊《约翰声》英文编辑不无关系。《约翰声》创刊于1899 年,由上海圣约翰大学发行,属于大学校刊,是我国较早的文理综合性大学学报之一。该刊物每期分为中文和英文两部分,除了刊有介绍该校、该校学生团体状况的内容以及一些宣扬基督教的文章之外,还刊登译文、学术论文、国内外时事评论,涉及政治、经济、教育、文学,具有很强的学术性。“卜舫济是一位成就卓著的教育家,对中国的国情和时局都有自己的见解。他一生所著甚多且多与中国有关”[18],身为校长的卜舫济几乎在该期刊每期的英文部分里都会以F.L.H.P.为笔名发表一篇英文社论。1914 年9 月,卜舫济在《约翰声》第25 卷第6 期(英文部分第1~3 页)同样以F.L.H.P.为笔名发表的一篇英文社论Editorial,原英文文章并没有标题。[19]林语堂从1913 年11 月起担任《约翰声》英文编辑,因而更有机会详细阅读该校刊里的每一篇文章。原文的发表时间为1914 年9 月,此时距第一次世界大战的爆发已近2 个月。

其次,林语堂的初次汉译活动以校长卜舫济的时政论文作为翻译试笔的对象,也与当时圣约翰大学的整体校园环境有一定关系。与林语堂首次汉译的文章同期发表的还有叶起凤翻译的《史达格先生论欧战之原因》(6~8 页)、许楚涛的《拟送人赴欧洲观战序》(10~11 页)以及署名T.Y.Ziang 的Causes of the War as Seen from Both Sides (23~27 页)和D.Y.Lee 的China and the War(27~31 页)等4 篇探讨欧战的中、英文文章或译文。这类文章在同期校刊上发表足以看出圣约翰大学师生对国际时政关注的程度。

(三)影响

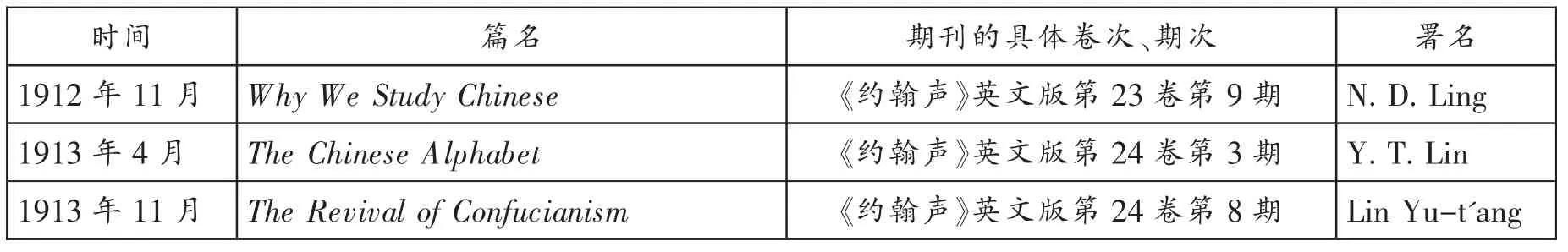

此次汉译活动对林语堂的影响无疑是深远的。据笔者统计,林语堂在首次正式发表该篇汉译文之前(即1912 年11 月至1914 年11 月),曾以多种署名的方式在校刊《约翰声》上发表论说文、小说等英文文章,共计8 篇。具体如下表所示:

实际上,虽然林语堂在整个大学期间(即1911 年至1916 年)在《约翰声》《约翰年刊》等刊物正式发表的中、英文的文章近30 篇,体裁包括论说文、小说、散文、演讲稿、新闻报道和译文等,但《卜舫济先生论欧战之影响于中国》是他在此期间发表的唯一一篇(汉译)译文,而他于1916 年4 月以“林玉堂”的署名方式发表的《班长权议》则是在此期间写作的唯一一篇中文论说文。这也从侧面说明了林语堂从小在教会学校接受教育的弊端之一:英文表达能力强于中文。如他在自传中所言,自从上了大学后,“从此我与英文的关系永不断绝,而与所有的中文基础便告无缘了。照现在看起来,当时我的中文基础其实也是浮泛不深的。”[20]他在《八十自叙》中也再次声明,“因为我上教会学校,把国文忽略了。结果是中文弄得仅仅半通。”[21]因此,林语堂在此次中文译文之前除了改原文标题Editorial 为《卜舫济先生论欧战之影响于中国》之外,还特别注明类似于译者前言的文字说明:“本篇系卜监督所著,已登上期本集西文论中。生复译为华文,以供众同文者览。辞陋不足达意,阅者谅之。”[22]其实,该段文字说明有一处错误表述。原文并非发表在《约翰声》的上期(即第7 期),而是上上期,即第6 期。

纵观林语堂一生参与的大量汉译活动,类似对自己中文译文不自信的表达非常罕见,林语堂大学毕业后在北京清华学校任教期间知耻而后勇,开始逛琉璃厂,认真在中文上下工夫,看《红楼梦》学北京话。从此,林语堂尽管从1917 年开始中文写作,但他并没有再持续进行汉译活动或汉语写作,直到近3 年之后,林语堂才再次进行已中断近3 年的汉译活动。可见,林语堂初次“试水”汉译活动是一次对自己中文表达不自信的试笔体验,可视为萌芽阶段。林语堂首次正式发表的翻译作品不是汉译英作品,而是英译汉作品《卜舫济先生论欧战之影响于中国》。

三、留学欧美之前的汉译活动

在中国现代语言学史上,林语堂是在汉语音韵学、声类、韵部、汉语古代方言、汉语现代方言、国语罗马字的研制、汉字索引、字典检字和翻译理论等语言学诸多领域里研究成绩斐然、学术影响深远的重要学者之一。林语堂早在1919 年8 月负笈欧美之前就埋头研究语言学,涉猎语言学研究的各个领域,学术研究成果还获得了蔡元培、钱玄同等人的认可。“他的语言学论文能用新的科学的方法说明旧的材料,是当时传统的语言学研究者所未涉足的……林语堂的语言研究在当时独辟蹊径,其论文为研究汉语音韵、方言和文字改革的重要参考。”[23]林语堂在学术研究中除了埋头于语言学的多个领域之外,他还在语言学论文的汉译活动方面有所建树。(一)概述

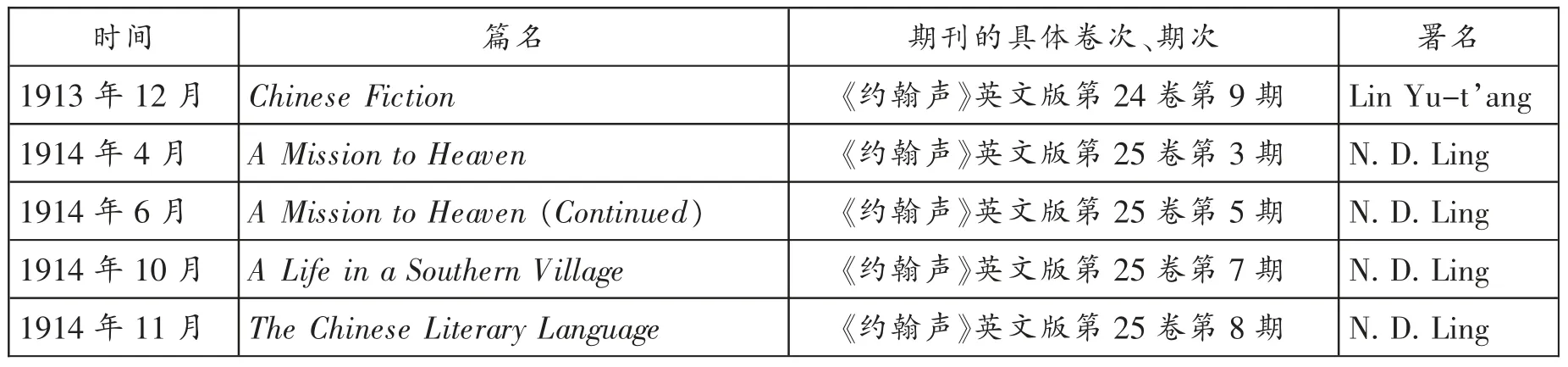

1917 年10 月25 日,林语堂在《科学》第3 卷第10 期的附录部分发表《创设汉字索引制议》,署名“林玉堂”。[24]该文其实是林语堂改编的自译文章,其英文原文是1917 年5 月刊载于The Tsing Hua Journal(英文版)第2 卷第7 期的文章An Index System for Chinese Characters。原英文的正文前注有作者(Lin Yu-t’ang)及单位(Tsing Hua College),并标注“注意:该新制已获蔡元培先生及其他知名权威人士的认同。——编者”(N.B.——This new system has been approved by Mr.Ts’ai Yuan-p’ei and other eminent authorities.——Ed.)等字样。[25]郑锦怀认为:“这是林语堂所撰《汉字索引制》的英文版。”[26]即该文是林语堂于1918 年1 月在《清华学报》第3 卷第2 期署名“林玉堂”的文章《汉字索引制》的英文版。对比《创设汉字索引制议》(1917 年10 月)、《汉字索引制》(1918 年1 月)与英文原文An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)等3 篇文章的具体内容不难发现,这种观点其实有待商榷。英文原文An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)与《创设汉字索引制议》(1917 年10 月)的内容提要概述如下表所示:

由上表所列两篇文章的要点可知,两篇文章的内容框架几乎一致,甚至两篇文章针对同一问题展开议论时所举例子相同也比比皆是,但并非完全是英文与中文的对译文章。比如,林语堂在英文原文中质疑康熙字典按字义归纳的部首检字过于迂曲荒谬,“By the way,it may be asked how much of the ‘meat’ (肉radical) is there in the characters 肯and 肖(willing and similar),and how much of the ‘moon” (月radical) is there in 有and 服(to possess and to clothe)?”[27]在汉译文中,林语堂的表述是:“例如和字何以属‘口’,融字何以属‘融’……又如肯肖盼胡何以属‘肉’,有服朏胸何以属‘月’,诸如此类,不胜枚举。”[28]又如,林语堂在原文最后一节中提及字体的变化时说,“For the first,the different changes in form and composition which a Chinese character is not infrequently subject to,all the different forms are made to appear,with a proper cross reference,just as in the English dictionary,‘thwack’ is referred to ‘whack,’ and ‘enure’ to‘inure.’ ”[29]在汉译文中,林语堂则改为:“通同古俗之字依字书例皆重出之,惟属要部而常见者(如俞兪彔录之类),恐重复太多,检者不便。故皆凭其正确或常见者,设为定准,不重出焉。说明所列约五十余式。”[30]上述中、英文的表述显然是针对文章的不同受众主体而进行的改编或改译。此外,《创设汉字索引制议》文末还附有《附汉字索引制证解》。

可见,虽然《创设汉字索引制议》(1917 年10 月)是林语堂经过一定变动改编的自译文,可视为对An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)一文的编译活动。《汉字索引制》一文开头附有蔡元培写于1917 年5 月9 日的序文,且该文最后一段对自己创设汉字索引制的期许(“新制之作,应社会一要需,作者既深感其事之难,又极望同志之助,或者赐之匡正,藉共切磋,使此制得成完璧,则幸甚矣。”)[31]与《创设汉字索引制议》一文的结尾(“新制之作,应社会上一需要,著者既深感其事之难,又极望同志之助。或者赐之匡正,藉共切磋。使此制得成完璧,则幸甚矣”)[32]几乎如出一辙。然而,《汉字索引制》(1918 年1 月)并非林语堂的自译文,而是对前两篇文章进行简洁扼要的概述,也可以把《汉字索引制》视为《创设汉字索引制议》的缩写本,两篇文章的内容要点是一致的,即批判传统康熙字典的部首分类法,提倡以笔画进行分类。

值得一提的是,1933 年5 月,林语堂结集初版的《语言学论丛》由上海开明书店发行(次年11 月再版)。该著作虽然收有《汉字索引制说明》(1918 年2 月),该文的标题后正文前注有“附蔡孑民先生序 钱玄同先生跋”等字样[33],且文末标注“一九一七,十二,三。”[34]然而,它并未收录《汉字索引制》(1918 年1 月)、《创设汉字索引制议》(1917 年10 月)等两篇文章。换言之,林语堂在汉字索引制方面正式发表的中、英文文章至少有4 篇,其中的两篇文章可视为林语堂进行自编自译的汉译活动的成果。

(二)动机

这次编译活动与林语堂早年对学术著作权强烈保护意识的形成有一定关联。学术界普遍认为,林语堂强烈的版权保护意识与其20 世纪30 年代前后从事出版、编辑等活动有关,“1929 年至1930 年,林语堂亲身经历上海的世界书局侵犯其《开明英文读本》著作权的官司纠纷事件……更让林语堂重视版权保护的意识。”[35]实际上,林语堂早在1917 年进行有关汉字索引制的研究与编译活动时,他就开始意识到著作权保护的重要性。根据1919 年6 月30 日第1222 号《政府公报》批示“内务部批第二七○号”“原具呈人林玉堂呈一件请将汉字索引制一种著作物注册给照由”:“据呈送汉字索引制一种著作物,请予注册给照等情,并样本二份送部核,与著作权法第一条暨第四条相符,应准注册。合行批示,仰即遵照著作权法注册程序及规费施行细则第十五条,缴纳注册费银五元,以便发给执照。此批。。中华民国八年六月二十六日。兼署内务部长朱。”[36]这足以表明,林语堂对著作权法的重视程度,他把汉字索引制作为著作物进行注册。(三)影响

林语堂的此次汉译活动对其后来在语言学领域(尤其是字典学)的学术研究的影响巨大。1918 年2 月15 日,林语堂又在《新青年》第4 卷第2 号(期)上发表《汉字索引制说明》(附表),该文同样署名“林玉堂”,对《汉字索引制》一文进行修改补充完善,正文后除了附有题为《蔡孑民先生序》(文末标注“六年,五月,九日,蔡元培叙”)之外,还附有钱玄同撰写的另一篇序言(文末标注“一九一八年,一月,五日。钱玄同”)[37]。林语堂推动汉字索引制改革持续其一生,《林语堂当代汉英词典》(1972)与其早年有关汉字索引制相关的中、英论文交相辉映,“是他一生推动汉字索引改革的完美句点……此一词典堪称为语堂先生一生研究汉字索引改革的‘科学’”。[38]另一方面,此次编译活动还可以看出林语堂对学术研究一贯坚持持之以恒的严谨学术态度。林语堂对汉字索引制问题的探讨还可以从他与钱玄同的通讯往来《论汉字索引制及西洋文学》(发表于1918 年4 月15 日《新青年》第4 卷第4 期第366~368 页)一文看出。林语堂随后更是把对索引制问题的探讨引入到其他学科中。1926 年4 月26 日,林语堂在《语丝》第76 期发表《图书索引之新法》一文,首次提出“按国音新韵三十六分为开、齐、合、撮、特别五类”[39],作为图书、人名索引及辞书等编目的依据。同年,林语堂编撰的《汉字末笔索引法》由上海的商务印书馆出版发行。在林语堂逝世之后,即1976 年12 月,其所编的《红楼梦人名索引》An Index to the Persons in the Red Chamber Dream 由台北的华冈出版社出版。

四、留学欧美结束后的汉译活动

1919 年8 月,林语堂开启了留学欧美的征程。他在美国哈佛大学、德国莱比锡大学专攻现代语言学、语文学,并于1923 年1 月以论文《古代中国语音学》获得莱比锡大学语言学博士学位。1923 年4 月,林语堂结束了近4 年的留学生涯,学成回国的林语堂被北京大学聘为英文系语言学教授,主讲《英文语音之研究与练习》和《英国语言之变迁与构造》等课程。在教学之余,林语堂不但延续自己出国前就开始的语言学研究,继续进行古汉语音韵研究,钻研了《广韵》《音学辨微》等中国古代音韵学的著作,弥补他接受教会学校教育造成的“文化断层”,而且他还在此领域再次踏上自己汉译活动的征途。(一)概述

首先,1923 年7 月,林语堂在《国学季刊》1923 年第1 卷第3 期(第475~498 页)发表其翻译的瑞典大学教授珂罗倔伦(Bernhard Karlgren)的论文《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》。[40]该篇汉译文章共计20 页(第475~494 页),紧随译文后还附有一篇跋(第494~497 页),并注明日期和译者:“十二年,七月廿,林玉堂跋”[41],从这篇长达4 页的跋可以看出,该论文原文是法语,他是在1923 年夏天回国后但尚未到北大任教时完成翻译的。其次,1925 年5 月3 日,林语堂在《歌谣周刊》第89 期(第6~8 页)发表《关于中国方言的洋文论著目录》一文,署名“林语堂”这是一次编译活动。该文所列书目除个别为德语、法语著作之外,大部分是英语著作,包括苗族、台湾土著、西南土著、海南土著以及12 种地方方言字汇等5个部分,并声明文献的具体来源:“本篇所列大半根据(1)M·llendorff 在China Mission Year Book 1896,(2)Karlgren 在Phonolgie Chinoise 所引。”[42]

再次,1928 年3 月25 日,林语堂在《东方杂志》第25 卷第6 期(第71~81 页)发表其翻译的戴密微的论文《印度支那语言书目》,同样署名“林语堂”。[43]通过译文前的“弁言”标注的日期,即“十七,一,十八,译者记”(1928 年1 月18 日),以及译文末尾标注的日期,即“十七,一,八日译”(1928 年1 月8 日)[44]可以看出,他是在1928 年1 月8 日至18 日之间完成此次法译汉的论文翻译活动,并在两个月后发表该译文。

总之,以上两篇法译汉的论文《印度支那语言书目》《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》以及编译文《关于中国方言的洋文论著目录》都收入到《语言学论丛》(1933)中。该文集仍旧以传统“竖排”的方式进行编排出版。林语堂在1933 年4 月20 日完成的《弁言》中提到该文集出版的艰辛,“这三十余篇论文,是十余年来零零碎碎断断续续随时发表的,仿佛讲学的文字,五年前因穷卖与开明书店。随后偶有关于古音的著作,也收入集中,其中有几篇不曾发表过的。”[45]出版社经过5 年的排版和校对才正式印刷出版,他还提到,“这些论文,有几篇是民[国]十二三年初回国时所作……”,并笑称自己的论文受哈佛腐儒俗气的影响,因此,文集中“能删改的字句,已被我删改了。”[46]笔者通过对比发表在《国学季刊》中的原译文和文集中的译文也证明了这一点。

(二)动机

首先,就林语堂的汉译文《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》而言,笔者对比发表在《国学季刊》中的译文《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》和《语言学论丛》(1933)里收录的这篇汉译文发现,林语堂在结集出版时删除了翻译该论文的重要信息,此次翻译动机不同以往:“胡适之先生因病,嘱我代译,我很愿意介绍此著于中国学界。”[47]虽然是代译之作,但是林语堂以译者高度的责任感对原论文的优缺点,“珂君于所有构定可疑之处多已改良,不禁为此学而喜,因为照现在情形,很可以做到专门家同意的境地……珂君原书中最大缺点是关于等韵的解释。”[48]林语堂举例子对论文的不足进行质疑,作为译者的林语堂以其坚实的语言学专业知识,还为读者后续研究便利的考虑用近两页的篇幅概括了原文共计8 点的不足,“我对于现在改良后的珂式还有种种疑问,请用极简短的文字写在后面,以供研究此学的人的参考。”[49]最后,林语堂用一页的篇幅写了“本篇所用符号之解释”,并表明“根据Phonologic chinois 及Toung Pao XIX,No.2,珂君自己的解释及所举的例。国际音标,译者负责。”[50]从这篇解释中所举例子可以看出,林语堂熟知英文、法文、德文和意大利文的国际音标。其次,根据林语堂汉译文《关于中国方言的洋文论著目录》中的前言,他进行此编译活动无疑是为中国研究方言的学者研究便利之所想:“搜集及研究中国方言的材料……也颇有专为科学趣味而研究的工作……其中也有可供我们参考的。”[51]

再次,林语堂在汉译《印度支那语言书目》的译文“弁言”中简要概括了原文作者戴密微的汉学研究成就以及译者从1925 年同他的交往经历,林语堂当年邀请他写这篇文章,准备刊发在北大研究所国学门创办的《研究所国学门周刊》,年底收到戴密微的来稿,因停刊而未能发表来稿而搁置两年多。林语堂提到翻译此论文的目的:“今日之所谓以科学方法治国学者,不外比较的与历史的研究二义,逻语与汉语最近,缅语藏语次之,是印支语言与中国语之比较,为治中国语言学者所宜急切注意。戴氏此文,实为关心此学者,辟一门径。故抽暇译出,以供参考。”[52]总之,从以上三篇汉译文章的翻译副文本的信息可以看出,林语堂参与有关语言学的汉译活动时践行“洋为中用”的原则,力图把西方学术界有关汉语方音研究的最新成果引进到国内。

(三)影响

首先,林语堂汉译《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》之后完成了最新语言学研究《珂罗倔伦考订〈切韵〉韵母隋读表》等文章,并收入在《语言学论丛》中。这足以表明此次汉译活动对他留学欧美的生涯结束后持续深入进行语言学研究所起的良性推动作用。从1927 年起至1933年,林语堂的多篇古音学论文,包括《前汉方音区域考》《燕齐鲁卫阳声转变考》《〈周礼〉方音考》《陈宋淮楚歌寒对转考》等文章都是其德语博士论文《古汉语音韵学》下篇的第二、三部分的汉译文。[53]值得一提的是,该篇汉译文的编排方式是自左向右的“横排”,文章也全部使用新式标点符号,当时《国学季刊》刊物的外在形式在学术界引发一次小小的革命。在中国顶尖国立大学出版讨论国学的刊物竟然使用“蛮夷”的形式,这一举动震惊当时学术界,在内容上也开启了西体中用的国学研究时代。其次,林语堂在1925 年5 月编译《关于中国方言的洋文论著目录》对他持续关注中国地方方言的研究起到了承前启后的作用。林语堂早在1923 年回国之后就陆续发表了《研究方言应有的几个语言学观察点》(1923)、《方言调查会方音字母草案》(1924)、《征求关于方言的文章》(1925)。此次编译活动之后,他还陆续完成《西汉方言区域考》(1927)、《闽粤方言之来源》(1928)、《现代中国方言之渊源》(1930)、《提倡方言文学》(1935)等多篇论文,还加入中国方言研究会并担任主席。

再次,林语堂汉译《印度支那语言书目》开拓了他的学术人脉圈,为其后的学术交流、执教生涯产生一定影响。出生于瑞士的语言学家戴密微教授曾于1923 入职厦门大学[54],《厦大校史资料》(第一辑)一书里《1924 年~1925 年度主要教员名单》对其简介如下:“言语学教授,巴黎大学文学硕士、巴黎东方言语学院毕业,前安南远东古物学研究院学侣。”[55]可见,1925 年仍在北京执教的林语堂就与原著者戴密微有学术交往,林语堂交游地域范围的广阔为他1926 年7 月南下到厦门大学执教奠定了学术基础。

五、结语

林语堂早期在各类期刊杂志或报纸上发表的大量单篇汉译文章长期遭受学术界的冷落。在国内现已发表的期刊论文及出版的论著中,对林语堂单篇期刊汉译文的相关论述与林语堂的翻译史料不尽相符。实际上,林语堂在上海圣约翰大学的求学阶段是他进行汉译活动的开端。1914年11 月,林语堂以翻译(汉译而非英译)的方式完成了其人生的第一篇英译汉作品《卜舫济先生论欧战之影响于中国》,也开启了他的中文写作生涯。这是其大学良好校园学风的侧面反映,更是他主动关注国际时政并参与民主、自由等政治话题的重要体现。林语堂在大学求学阶段以旺盛的精力在中、英文写作和汉译方面取得了一定的成绩,为其一生在中、英文写作和翻译所取得的巨大成就奠定了坚实的基础。同时,林语堂在1919 年留学欧美之前进行汉字索引制方案的编译活动,探索新的语言学研究角度,“既弥补了文学革命和文化运动的短板,又直接呼应了胡适等人语言革命的主张,其贡献不可小觑……[他]是五四新文化建设的探索者、革新者。”[56]林语堂以现代语言学研究的汉译活动为切入点,间接推动了五四新文化发展。1923 年,胡适在新文化运动时期掀起的“整理国故”运动中提出国学研究需要对中国书籍进行索引式的整理,这与林语堂留学欧美之前(即1917~1918 年)4 篇文章中探讨汉字索引制如出一辙,正如学者指出:“胡适整理国故的计划强调了科学精神和包括索引、统计与史料学等实证方法的重要性。林语堂的汉字索引方案在这方面已开风气之先。”[57]林语堂在结束留学生涯后的5 年时间里(1923~1928 年),他在任教之余坚持从事相关的语言学学术研究,这与他在德国读博期间进行的古汉语音韵学研究有一定关系,他持续进行三次语言学论文的汉译活动体现其深厚的语言学功底,汉译文章中的翻译副文本信息反复强调洋为中用的原则体现其改变国内语言学学术研究现状的强烈愿望。从整体上说,林语堂在语言学论文汉译方面所做的开拓性的努力具有一定的前瞻性,他在汉译活动中所做出的贡献不容忽视。从欧美留学归国的林语堂除了积极推广国语统一读音和国语罗马字外,还通过汉译的翻译实践开拓中国现代音韵学、方言学的国际研究视野,试图让中国的语言学研究者与国际学术研究接轨。总之,林语堂从1914 年至1928 年在不同期刊中发表多篇汉译文章,他在汉译活动中对西方文化始终保持开放的姿态,与西方文化形成互动的对话关系,同时坚持创新思路和为我所用的策略。直至今日,各领域的学者依然推崇这种通过汉译国外的最新研究成果为己所用,并加以吸收利用,以打通中外之间的国际学术交流的做法。注释:

[1][20][21]林语堂著,工爻、张振玉译:《林语堂自传》,西安:陕西师范大学出版社,2005 年,第42~43 页,第21 页,第85 页。

[2]万平近:《林语堂论》,西安:陕西人民出版社,1987 年,第138~139 页。

[3]周宁等:《中外文学交流史(中国——美国卷)》,济南:山东教育出版社,2014 年,第170 页。

[4][15]方梦之,庄智象:《中国翻译家研究(民国卷)》,上海:上海外语教育出版社,2017 年,第648 页,序言第XI 页。

[5]许钧:《译入与译出:困惑、问题与思考》,《中国图书评论》2015 年第4 期。

[6]林太乙:《林语堂传》,北京:中国戏剧出版社,1994 年,第304~305 页。

[7]朱立文:《林语堂著译及其研究资料系年目录》,厦门:厦门大学碧海斋,2007 年,第12 页。

[8]王建开:《翻译史研究的史料拓展:意义与方法》,《上海翻译》2007 年第2 期。

[9]谢泳:《现代文学的细节》,太原:北岳文艺出版社,2015 年,第207 页。

[10][12]陈智淦:《林语堂汉译活动研究:缺失根源与前景展望》,《北京第二外国语学院学报》2018 年第1 期。

[11]程桂婷:《新发现林语堂笔名与佚文二十九篇考论——兼谈林语堂的汉译活动》,《中国现代文学研究丛刊》2019 年第4 期。

[13][57]钱锁桥:《林语堂传:中国文化重生之道》,桂林:广西师范大学出版社,2019 年,第403 页,第65 页。

[14]王建开:《五四以来我国英美文学作品译介史(1919~1949)》,上海:上海外语教育出版社,2003 年,第15 页。

[16]曾尔奇:《关于林语堂翻译生涯转变的考证》,《兰台世界》2015 年第19 期。

[17][22]林玉堂:《卜舫济先生论欧战之影响于中国》,《约翰声》1914 年第8 期。

[18]王澧华、吴颖:《近代来华传教士汉语教材研究》,桂林:广西师范大学出版社,2016 年,第308 页。

[19]F.L.H.P.:Editorial,Echo 1914 年第6 期。

[23]中国语言学会《中国现代语言学家传略》编写组:《中国现代语言学家传略(第1 卷)》,石家庄:河北教育出版社,2004 年,第720~723 页。

[24][28][30][32]林玉堂:《创设汉字索引制议》,《科学》1917 年第10 期。

[25][27][29]Lin Yu-t’ang:An Index System for Chinese Characters,The Tsing Hua Journal 1917 年第7 期。

[26]郑锦怀:《林语堂学术年谱》,厦门:厦门大学出版社,2018 年,第32 页。

[31]林语堂:《汉字索引制》,《清华学报》1918 年第2 期。

[33][34][45][46]林语堂:《语言学论丛》,上海:开明书店,1933 年,第273 页,第276 页,弁言,弁言。

[35]陈智淦:《民国时期林语堂三部中文译著的出版乱象及其根源探析》,《闽台文化研究》2018 年第4 期。

[36]佚名:《内务部批四则》,《政府公报》1919 年第1222 期。

[37]林语堂:《汉字索引制说明》,《新青年》1918 年第2 期。

[38]张陈守荆:《〈林语堂当代汉英词典〉——半世纪的酝酿》,陈煜斓编:《走进幽默大师》,北京:中国社会科学出版社,2008 年,第454~457 页。

[39]林语堂:《图书索引之新法》,《语丝》1926 年第76 期。

[40]珂罗倔伦著,林玉堂译:《答马斯贝罗(Maspero)论切韵之音》,《国学季刊》1923 年第3 期。

[41][47][48][49][50]林玉堂:《跋》,《国学季刊》1923 年第3 期。

[42][51]林语堂:《关于中国方言的洋文论著目录》,《歌谣周刊》1925 年第89 期。

[43]戴密微著,林语堂译:《印度支那语言书目》,《东方杂志》1928 年第6 期。

[44][52]林语堂:《〈印度支那语言书目〉弁言》,《东方杂志》1928 年第6 期。

[53]高永安:《林语堂音韵学体系的基础——林语堂博士论文〈古汉语音韵学〉述要》,《国学学刊》2015 年第1 期。

[54]陈营、陈旭华:《厦门大学校史资料(第五辑)——组织机构沿革暨教职员工名录(1921 年~1987 年)》,厦门:厦门大学出版社,1990 年,第267 页。

[55]黄宗实、郑文贞:《厦大校史资料(第一辑)(1921~1937)》,厦门:厦门大学出版社,1987 年,第95 页。

[56]王兆胜:《林语堂对五四新文化的贡献》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2019 年第2 期。