(中央美术学院 人文学院,北京 100102)

作为晚明时期举足轻重的书法家和学者,黄道周(1585~1646)留存了为数不少的私人肖像,这些画像收藏地既有福建省博物院、漳浦县博物馆等公库庋藏,也有鲜为人知的私人之物;画像作者既有曾鲸这样的名家,也有籍籍无名的民间画工;画像尺寸既有大轴巨作,也有方寸线稿,不一而足。抛开真伪本身,这些画像无不真实表现了肖像画在明清的演进脉络及其观看视角的变化,深刻反映了不同时代背景下黄道周地位的起落沉浮和文化话语权的内部角力。透过它们,今人方得以管窥不同的文化语境下,黄道周形象到底是如何被精英阶层和大众群体加以形塑和利用的。

一

传为曹彦所绘《黄道周待漏图小像》(图1)是存世黄道周画像中流传最广的一幅,它最早见于清人陈寿褀所编《黄漳浦集》的卷首,为线刻版画,图中半身像的黄道周头戴梁冠,身着朝服,双手掩于宽袖之下,怀里斜揣笏版,神态平和谦恭,与史料中“严冷方刚”形象大相径庭。对幅还附有陈寿祺所撰小文,详述此图的来龙去脉:此漳浦黄忠端公待漏图小像也。宏光乙酉,马阮当国,公去位还闽,画师秣陵曹彦既作,藏海昌蒋氏。道光六年丙戌,余杭训导时枢假诸友人,摹勒上石,置洞霄宫三贤祠。祠故祀宋李忠定公、朱文公,盖公讲学大涤山所建,后人以公拊焉,从公志也。蒋翁杰又访名手塑公像,以配李朱二公。公之盛德不能忘于人若是,其至乎。八年戊子,闽中锓公全集,梁芷邻藩伯自吴门寄画像至,因缩摹于卷端。士君子诵公之文,瞻公之容,斋邀起敬,咨嗟叹慕于百世之下者,憬然如见端委立朝,不忘恭敬之心;抑其气象脺乎金和而玉温,则又追思公正襟讲道之时,未始不予人以可亲也。于乎祎矣。九年己丑冬十月福州后学陈寿祺谨识。

按陈氏所述,此图当作于南明弘光元年(1645)。是年,由于监国的福王朱由崧任人唯亲,朝纲败坏,极度失望的黄道周辞去礼部尚书一职返回福建,本作即是临行前由曹彦所绘。画家曹彦于画史无考,仅知其为秣陵人,秣陵为南京旧称。南京是明代陪都、弘光朝权力中枢,素有优渥的文化氛围,晚明肖像画群体——波臣派多活动于此,曹彦可能是其中一员。这幅小像在入清后辗转成了海昌蒋氏的庋藏。道光六年(1826),海昌蒋氏所藏此像被余杭训导时枢摹刻石上,存于洞霄宫三贤祠内。道光八年(1828),陈寿祺刊刻《黄漳浦集》时又将梁芷邻从苏州寄来的黄道周的画像摹印于卷首。这位梁芷邻,即为学者梁章钜,他与陈寿祺为同乡,二人私交甚密。而这幅梁章钜所寄黄道周画像即为《黄道周待漏图小像》的直接母本。

有趣的是,陈寿祺文中提到的余杭训导时枢也曾著文提及洞霄宫摹绘并供奉黄道周像一事:

乙酉秋,枢备员司铎,屡谒祠宇,见忠定、文公皆有塑像,公则仅设木主,必甚歉之。丙戌仲秋,友人徐孝廉金镜来访,出示公《待漏图》,言假诸海昌蒋氏。图中觚棱高举,五云深护,公朝衣冠鹄立殿陛,忧国忧民之状溢于毫素。盖宏光乙酉,马、阮当国,公去位旋闽,画师秣陵曹彦所作也。乃摹勒上石,陷诸祠壁。

时枢的记载与陈寿祺大略相仿但更具体,依其所述可知此作乃是浙江武康人、道光二年举人徐金镜借自海昌蒋氏手中,画面内容乃“觚棱高举,五云深护,公朝衣冠鹄立殿陛”。所谓“觚棱”是指宫阙转角处呈方角棱瓣形的瓦脊,亦被借指宫阙。因此时枢所见《待漏图》应当以高大的宫阙和弥漫的云气为背景,画上黄道周身着朝服肃立于宫殿前的台阶旁。

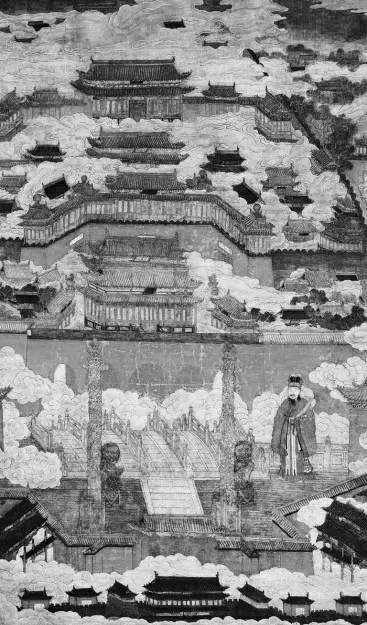

这一构图确实符合晚明待漏图的图式,明人王材描述待漏图为:“其上则五云缭绕,重宫复殿,玉柱蟠龙,金棱栖雀,银河回合,碧树参差,约如圣天子临御之所。下则梁冠带佩,衣裳秉笏,曳舃逶迤,拱肃迟伫于阙廷之外”。显然与黄道周《待漏图》画面如出一辙。近年来,有学者考证出藏于大英博物馆、中国国家博物馆等地的《北京宫城图》(图2)即是所谓“金门待漏图”,这给我们重构黄道周《待漏图》图式提供了可靠的图像参考,笔者认为黄道周《待漏图》原图应与《北京宫城图》毫无二致。至于黄道周《待漏图》与前述的《黄道周待漏图小像》在尺寸及内容上的巨大差异,笔者认为这可能是陈寿褀为了突出主体而有意对黄道周《待漏图》进行的裁剪取舍。

图1:(传)曹彦 黄道周待漏小像木刻版画 出自《黄漳浦集》

图2:佚名 北京宫城图绢本设色163×97厘米

遗憾的是,这幅被陈寿祺珍视有加,甚至不惜“改造”的黄道周《待漏图》所描绘的却并非是黄道周,因为像主所戴冠帽形制与实际并不相符。画中冠帽为梁冠,按明制此冠于重大朝会中配戴,并以冠上梁的数量来区分品秩高低,梁的数量越多则品级越高。存世明代官员画像中,描绘梁冠鲜有错讹,通常像主都依据曾获得的最高品级来描绘梁冠的形制。按理来说,黄道周绘此像时为南明弘光朝的礼部尚书,为正二品官衔,应是“六梁,革带,绶环犀,馀同一品。”。这意味着画上戴三梁冠的像主实际另有其人。另一个疑点则在于作画动机。明代待漏图题材盛行,官员都将面见皇帝视为荣耀,因此待漏图的绘制往往带有光宗耀祖的功利性目的。只是南明福王政权苟延残喘,身为重臣于危难之际若仍热衷于待漏图未免不合常理,黄道周向来守身持正,大厦将倾,他怎会有心思为自己绘制待漏图。本年黄道周“去位还闽”时作《赠倪献汝叔侄诗轴》,尚且自谓“虚名生已满,苦情久相饶。但忆浮家外,深深负老樵”。

可见,海昌蒋氏所藏黄道周《待漏图》虽不排除是晚明待漏图,但画中像主当是某位五品的未知名官吏,而不可能是黄道周。这种张冠李戴、甚至杜撰故事的做法在明清两代并不少见,画商通常是为了抬高待售的三流作品价格而有意为之。

二

《黄道周待漏图小像》虽为伪作,但丝毫不影响其在后世产生巨大影响,它已然超越真伪,成为一种文化符号。这一切应归功于陈寿祺的幕后运作。作为抗清忠烈的黄道周曾长期受清廷冷遇,论史著作多被禁毁,嘉道年间其诗文经典已大量散佚。这一局面直到陈寿褀的介入才发生根本转变,他不但呕心沥血收集黄道周诗文,又积极为黄道周从祀文庙各方奔走,“乞疏请从祀孔庙”。道光五年(1825) 正月,“闽浙总督赵慎畛奏请以明臣黄道周从祀文庙。下部议行。”。同年,黄道周得以顺利从祀孔庙东庑;道光六年(1826),陈寿祺所编《黄漳浦集》成书;道光十年(1830),《黄漳浦集》刊行。可以说,嘉道年间黄道周地位的提升和学说的播衍,陈寿祺恰是最大的推手。

陈寿祺推崇黄道周既是出于对往圣先贤的仰慕,更有着深刻的文化考量。闽地学风素以程朱理学为宗,至嘉道间,学风败落,人才凋敝,陈寿祺直言“窃叹乡国百年以来,学者始溺于科举之业而难与道古。”并立志重振闽地学风。道光二年(1822),陈寿祺主持鳌峰书院,在治学上他倡导学子“兼课经解、史论及古文辞”,使得学风为之一变,这种“兼容汉宋”以除时弊的思路正与黄道周“以汉今文经学反来思与救正晚明理学、心学之时弊”的做法如出一辙。在育人方面,陈寿祺强调道德修身、博采众长,并为鳌峰书院制定了“正心术”“广学问”等规范,与黄道周坚持的“好学”“力行”“知耻”亦相吻合。二人在思想学说上的共通性使得陈寿祺有意要凭借黄道周来宣扬自己诸学并存、经世致用的学术主张。

在这一过程中,除了谋求官方在意识形态上的支持外,陈寿祺还致力于通过出版物不断强化黄道周的学术影响,其中黄道周图像亦是关键一环。有清一代的学人对于黄道周的形象往往“不知其生前如何风采”,致使先贤蒙尘,陈寿祺重塑黄道周形象就是为了让闽地学人能“瞻公之容,斋邀起敬”而“不忘恭敬之心”,发挥绘画“成教化,助人伦”的道德功能。而这幅传曹彦绘《黄道周待漏图》的出现犹如雪中送炭,有赖于它,陈寿祺最终得以在制度、文字、图像三位一体的作用下达到传播新思想的目的。

《黄道周待漏图小像》所树立的圣哲形象历久弥新,并不断在新的历史语境中发挥作用。光绪三十一年(1906),《国粹学报》第13期刊载了若干中国历代学者的肖像与文字概述,黄道周亦名列其中,其所附肖像即为这幅曹彦绘《黄道周待漏图小像》(图3)并转引了陈寿祺的注文。《国粹学报》为国学保存会的机关刊物,是清末国粹运动的先锋阵地之一,以“发明国学,保存国粹”为宗旨,提倡爱国、保种、存学。其刊发《黄道周待漏图小像》并非偶然:一方面,国粹运动伊始就是为了抵制盲目西化、鼓吹“古学复兴”以谋兴国,因此国粹派学人无不挖空心思从国学中挖掘人物事迹加以宣传,而大儒黄道周正是他们绝佳的利用对象;另一方面,国粹运动在对待学术传统时,力纠乾嘉学派之弊,主张兼取各家学说,“该刊的实际主持人邓实、黄节……基本上持调和汉宋的态度”。这种兼取汉宋的态度正与黄道周、陈寿祺的思想不谋而合。可以说《国粹学报》刊载黄道周形象以弘扬国学仅是表面,而“试图以儒学的精义来重铸中国教育的价值体系”才是实质,《黄道周待漏图小像》的意义与功能在此悄然转变,它业已外化为国粹运动的宣传工具和图像武器。

2018年香港苏富比秋季拍卖会中国古代书画专场中出现一件《黄道周小像》(图4)则从另一个角度见证了《黄道周待漏图小像》的巨大影响力。此像为黄道周设色全身像,画工精细,面部以“江南法”绘制,先以淡墨勾勒五官,再用低染法晕染,明暗相背,栩栩如生,技法水平可与南京博物院藏明人十二像册相颉颃。在像的左上角落有“庚辰春月秣陵曹彦写”的单行隶书款,与前述《黄道周待漏图小像》的作者竟同出一人。然而细看之下此像问题重重:首先,落款提及的庚辰年为崇祯十三年(1640),此年黄道周“在北山守墓,切谢绝客”直到同年五月才因谢学龙下狱一案而“辞墓就道”,为父丁忧居丧的黄道周似乎难有心情延请画家为自己作像。其次,画上钤有“方浚颐”“在方梦园家”两方印,可知此作曾是晚清收藏家方浚颐的庋藏,方氏著有《梦园书画录》一书,收录了方浚颐自信无疑的471件真迹,但未见此作,这种情况仅存在两种可能:其一是方氏认为此像为伪作,不予著录;其二则是此像钤印为伪,画作非是方氏的旧藏,而后者的可能性显然更高。

如此看来,这件《黄道周小像》应是晚明江南地区某位不知名文人的肖像画,作伪者为提高作品身价将原有题款改头换面后变成“黄道周像”。其改款年代不早于道光十年,应是根据《黄漳浦集》卷首曹彦绘《黄道周待漏小像》的附文捏造的“秣陵曹彦写”款识。《黄道周待漏小像》的影响力由此可见一斑。

图3:(传)曹彦 黄石斋先生像版画 出自《国粹学报》第13期 1906年

图4:(传)曹彦 黄道周小像1640年 设色绢本147.8 × 74 cm厘米 私人收藏

曹彦绘《黄道周待漏小像》是晚清学者精心策划和形塑的产物,带有强烈的意识形态色彩,是官方最为认可的“标准像”和众多学人心目中的圣人像。此像原为私人庋藏,后虽藉由出版物得到传播,但仅流行于精英阶层中,更多体现了士大夫群体对文化资源的私人化占有。到了清末民初,这幅小像终于进入大众视野,不过它原有的教化功能被逐步消解,在国粹派的利用下,最终衍化为宣扬国学思想的图像工具和武器,见证了两种“图像环路”的交融与更替。

三

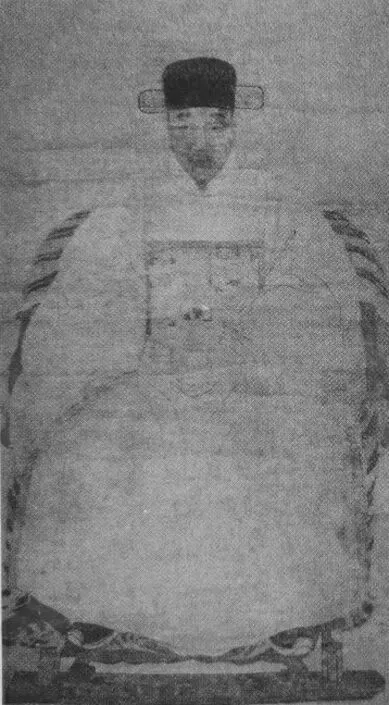

如果说曹彦绘《黄道周待漏图小像》代表了士大夫群体对于黄道周形象的主流印象,那传为波臣派画师所绘的若干《黄道周像》则表现了有清一代艺术品市场对黄道周形象的看法。波臣派是活动于明末清初的肖像画艺术家群体,其声名远扬并受到江南文人的推重,尤其是曾鲸更是为不少名宿大家造像留影,黄道周亦在其列。目前所见传为曾鲸所绘的《黄道周像》有两幅:一幅藏于福建省博物院,另一幅则为私人收藏。福建省博物院所藏的《黄道周像》(图5)为水墨纸本立轴,并有“石斋先生六十岁小像甲申花朝前二日波臣曾鲸绘于明诚堂讲舍”的落款,明代花朝节通常为农历二月二十五,这意味着此作当是绘于1644年农历的二月二十三日,地点则是黄道周讲学处——福建漳浦明诚堂。不过此落款疑点颇大,据黄道周年谱载:“时(甲申)春三月庚子,明诚堂落成”,可知明诚堂的完工不可能早于农历三月,因此曾鲸于二月二十三日就能在明诚堂为黄道周画像根本是天方夜谭。此外,此作构图臃肿、线条羸弱,落款亦不合规制,与晚明肖像风格风马牛不相及,应是清人的伪作。

另一幅私人收藏的《黄道周像》(图6)为设色立轴,画中黄道周头戴唐巾,身着青色道袍,神情冷峻,双手掩袖中,正襟危坐。背景为室外园林景致,有盆花竹石等环绕四周。此画流传甚广,不少出版物都将其视为曾鲸代表作,事实上此作设色艳俗,背景琐碎,与曾鲸清新素雅的风格毫无联系。像主红色单衣与青色道袍的搭配更是不伦不类,唐巾后飘软脚亦不合规制,种种细节均表明此作当出自清人臆想。

与前述的两件托名曾鲸的伪作相反,另一幅由私人收藏的《黄道周自画像》(图7)反倒显露出不少波臣派风格。画作绘一文士坐于磐石之上,身后为一偃亚长松,左下角又有一采芝仆童踱步而来,像主面容写实、线条流畅,近似波臣派画家笔法,尤其是像主右脚前伸、左腿上蜷而双臂环抱左膝的特殊姿势也曾在曾鲸《侯峒曾像》《曼殊像》等作品中出现。此外,为像主添置松石林泉背景和仆从的处理方法也符合波臣派肖像风格。可惜此画像主仍不是黄道周,因为像主前额高露、顶带头巾的发型只可能出现在清初颁行“剃发令”之后,相似的髡发造型亦见诸傅山、石涛等人的画像中。更何况据画史记载黄道周本人仅能画松石山水一类的逸笔之作,肖像画显然超出了他的能力范围,“自画像”自是无从谈起。笔者推测此作可能是波臣派画家所绘的清初某文人的行乐图,并被后人伪添黄道周自画像的落款。

曾鲸与黄道周一为肖像名家,一为大儒学者,二者均为福建人,活动的年代亦重合,因此曾鲸为黄道周画像貌似顺理成章。但笔者查阅文献发现二人实际上罕有直接交往的记录,曾鲸为黄道周造像多是后人的一厢情愿。这种理想化的看法背后实则另有隐情,可以说曾鲸款黄道周像的出现与清代社会经济的恢复和民间收藏之风的兴盛息息相关。与此同时,随着官方意识形态的推动,黄道周地位逐步抬升,一种新的收藏风气也在日渐形成,鉴藏家在黄道周的书画之外,亦对黄道周画像萌发了收藏的兴趣和需求。在此情形下,艺术品市场对黄道周画像的积极反应带动了伪作的野蛮生长,作伪者或以伪造的方式弄出不伦不类的画像,或以改换名款的方式使二三流的佚名像改头换面,在这些伪作中的黄道周不再被塑造成朝臣,而以悠游自得的文人行乐形象示人,并以松石等为背景,此举显然意在迎合某些附庸风雅的收藏家的审美趣味。从这个角度上看,黄道周画像亦正是清代繁荣的作伪产业的标准化产物。

图5:(传)曾鲸 黄道周像1644年 绢本设色福建省博物院藏

图6:(传)曾鲸 黄道周像绢本设色121.5cm×94.2厘米私人收藏

图7:(传)黄道周 黄道周自画像私人收藏

四

在前述的若干类型的黄道周画像之外,尚有一类黄道周画像值得被重新审视,它们通常被笼统归为神像,其长期处于一种半公开的状态,并与民间民众保持着相当密切的互动关系。在闽台地区至今仍留存着不少此类画像。现藏于福建省漳浦县博物馆的黄道周像(图8)是此类画像中最为知名的一幅,它与黄道周夫人蔡玉卿像原为一套,合称黄道周夫妇像。此画乃绘黄道周全身坐像,他头戴乌纱帽,身穿仙鹤补常服,正襟危坐于交椅之上,是明清时期典型的官员容像。画上黄道周的常服本应为正红色,但在此却仅作素色处理,说明此像可能是未完工的半成品。另一个有趣的细节在于仙鹤噙芝的补服图案。按明朝礼制,仙鹤补子为一品官员所用,有鉴于黄道周曾在隆武朝被象征性地授予正一品的武英殿大学士的虚职,在此身着仙鹤补常服似乎无可厚非。不过晚明仙鹤补上却罕见仙鹤噙芝图式,传统认为仙鹤和灵芝都寓意长寿,仙鹤噙芝也因此成为贺寿时的常见图式,多依附于传统吉祥寓意的话语体系中。

笔者推测此像极有可能原是张挂于祠堂的祖宗像,不排除是流散漳浦的黄道周后人或族裔延请民间画师为先祖黄道周补绘的肖像。由此,祖宗像所隐含的宗族权力和社会地位被突出强调,尤其是先祖的官位品秩更值得大书特书,以宣扬家族荣耀、凸显宗族地位。正如柯律格所说:“画像并非作为礼仪中产生效用的一部分,而是作为被展示的视觉文化的一部分。”与此同时,由于绘制肖像画的画师具有民间背景,作品自然不可避免地会糅合民俗图案要素,寓意吉祥的仙鹤噙芝图案出现在端庄肃穆的补服上实是族里宗亲依凭族群的集体审美意识和主观意愿强加改造的结果。

漳浦县博物馆还藏有一幅黄道周半身像(图9),作品为纸本水墨,残损较为严重。画上黄道周头戴幞头,身着交领道袍,双手掩于袖内,肃穆端正,唯面部漫漶,几不可辨,画幅上缘题“先儒石斋黄先生遗像”。笔者根据同类型的肖像画判断这幅黄道周半身像原应是供奉于寺庙中的神像,而画上粗细不均的写意线条和领口的晕染处理则表明此作的年代不早于清初,这类画像通常是民间画师根据自己的想象塑造了所谓的黄道周遗像,与黄道周真实相貌已相去甚远。

图8:佚名 黄道周像绢本设色 漳浦县博物馆藏

图9:佚名 黄道周半身像纸本水墨 漳浦县博物馆藏

无独有偶,相同的黄道周半身像还见于福建省东山县的寺庙中,据许世英《闽海巡记》记载东山九仙山的石室曾“供黄石斋先生自画像(图10)一轴,岸然道貌,望而生敬,纸色暗淡,墨光内敛,数百年前物也。”文中并附此像的黑白照片,此像为黄道周半身像,画面上部以楷书写“黄道周公像”,像主头戴唐巾,身着道袍,双手掩于袖内,他面容清瘦,留有髭须。此像的一大特点在于像主冠巾正中有一帽正,通常认为帽正普遍出现于明代早期,多饰于六合一统帽上以区分前后,明中期以后帽正也偶尔出现在华阳巾等冠帽上,此时其尺寸较大,雕镂精美。入清以后帽正的使用日渐频繁,尺寸较前代大为减小且多为素面,形制与此画上的帽正基本一致。故可推知此幅所谓黄道周像也是清代民间画师追摹的作品。值得一提的是,这幅黄道周像不但直观地反映了黄道周在闽台地区逐渐被神格化的过程,还牵扯出东南沿海地区抗清活动兴衰消长的故实。此像的收藏地九仙山又名水寨大山,是明代沿海重要的海防军事单位,同时也是颇有名气的一处名胜,黄道周曾作《铜山石室记》歌咏此地胜景。明朝灭亡以后,抗清殉节的黄道周被闽台地区抗清民众视为“助顺将军”并建庙崇拜,而作为清初抗清的秘密组织——天地会的重要据点之一,九仙山的僧众组织自然也将黄道周当成膜拜追随的英雄人物。许世英所见的黄道周半身像正是这一信仰崇拜不断延续的产物,像上的黄道周衣着朴素,面容清瘦,也许正符合民众对鞠躬尽瘁死而后已的英雄形象的美好期许。

五

为往圣先贤图绘肖像是中国画史的悠远传统,如明人说:“古之君子,有盛德懿行者,则必铭之鼎彛,图其像貌,而美其形容,以传之后世,使有所瞻仰,而起敬起慕。”黄道周像出现伊始当然也是为了让世人“瞻公之容”而“不忘恭敬之心”。

图10:黄道周半身像影印图 出自《闽海巡记》 1915年版

但晚清风云激荡的时局很快使得黄道周像的功能和意义发生了出人意料的转变和消解,在不长的时间内,黄道周画像竟在三个维度上得到了截然迥异的形塑:在学者群体中,黄道周的价值在晚清被重新挖掘和利用,成为彼时新思想的代言人,黄道周像则以出版物为载体广泛进入公众视野。在重塑圣人的同时,其也成了宣扬国学思想的图像武器;在艺术市场中,黄道周则被有意塑造成悠游自得的形象,以迎合艺术品市场的审美趣味,这些通常伪托为波臣派名家所绘的黄道周像实际上成了无良画商擭取暴利的工具。在民间民众中,黄道周一面被塑造成锦衣华服的重臣形象,以此来彰显黄氏宗族的社会地位,另一面则被塑成清瘦朴素的悲剧英雄,成为供奉崇祀的对象,黄道周像由此走向了神圣化。

三个维度的形塑使得黄道周像实际上已脱离了肖像画留影存真的意义,我们完全不能用现存的黄道周像来想象先贤的风采。然而从另一个角度看,这些画像何尝不是风云时代中各种社会思潮涌动激荡的缩影,它们为我们观察明清肖像画提供了另一个角度的思考。

注释:

[1](清)陈寿祺:《黄漳浦集》卷首,清道光十年刊本。

[2]海昌蒋氏即海宁蒋氏,为蜚声东南的藏书家族,素以收藏宋元以来的善本古籍著称。

[3](清)时枢:《洞霄宫三贤祠黄忠端公像记》。

[4](明)王材:《念初堂集》卷十四《金门待漏图序》。转引自马雅贞:《战勋与宦迹:明代战争相关图像与官员视觉文化》,收录于中国明代研究学会编:《明代研究(17)》,2011年12月,第66页。

[5]具体参见黄小峰:《紫禁城的黎明:晚明的帝京景观与官僚肖像》一文,收录于李安源主编《与造物游:晚明艺术史研究》第二辑,长沙:湖南美术出版社,2017年。

[6](清)张廷玉等:《明史》卷六十七,北京:中华书局,2011年,1634页。有鉴于南明小朝廷的特殊地位,似乎应将黄道周在前朝的任职情况一并考虑:崇祯九年(1636),黄道周擢詹事府少詹事,这是他在崇祯朝的最高品级,不过少詹事品秩为正四品,按制也应戴四梁冠。

[7]赵尔巽:《清史稿》卷四百八十二,北京:中华书局,2018年,13248页。

[8]《清宣宗实录》卷七八,北京:中华书局,1985年,第264页。

[9](清)陈寿祺:《左海文集》卷七《孟氏八录跋》,清光绪十四年刊本。

[10](清)陈寿祺:《左海文集》卷四《答翁覃溪学士书》,清光绪十四年刊本。

[11]杨肇中:《在理学与经学之间:黄道周阴阳五行思想简论》,《殷都学刊》2013年第1期。

[12](清)梁章钜:《归田琐记》卷四《黄忠端公》,清道光二十五年刊本。

[13]王东杰:《〈国粹学报〉与“古学复兴”》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2000年第5期。

[14]郭军,杜成宪:《逆流而上,孤寂谢幕——论国粹派探索国学教育之路》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2011年第7期。

[15](清)洪思、庄起俦等:《黄道周年谱附传记》,侯真平、娄曾泉校点,福州:福建人民出版社,1999年,第70页。

[16]方浚颐自谓收录的四百余件皆“可以自信,度无不可以共信者”,可见唯有方氏验明真伪的作品方得以著录,四百余件作品中收录了黄道周的三件书画作品。参见(清)方浚颐《梦园书画录》自序,清光绪三年刻本。

[17]明人田汝成曾言:“二月十五日为花朝节,世俗恒言,二八两月为春秋之中,故以二月半为花朝,八月半为月夕。”参见(明)田汝成《西湖游览志馀》卷二十《熙朝乐事》,光绪二十二年刊本。

[18](清)洪思、庄起俦等:《黄道周年谱附传记》,侯真平、娄曾泉校点,福州:福建人民出版社,1999年,第78页。

[19][英]柯律格:《明代的图像和视觉性》,北京:北京大学出版社,2016年,第104页。

[20]许世英:《闽海巡记》,中国国家图书馆藏本,1915年,第103页。

[21](明)王直:《抑庵文后集》卷三十七,清文渊阁四库全书本。