突尼斯杰尔巴岛2002年4月11日“我是个乐观的人。从小我就知道,只要不放弃,事情就会好转。”——阿德里安·埃斯佩尔,20岁当时,旅行团已经进入加里巴犹太教堂内。三岁的小阿德里安注意到所有男人都戴着小圆帽。他也想要一顶,于是来到放有帽子的入口处。就在这时,教堂前一辆载着5000升液化气的载重汽车爆炸了,给这个男孩造成了二到三度烧伤,受伤面积占到全身皮肤的40%。那之后,他接受了60多次手术。如今阿德里安·埃斯佩尔在上大学,专业是心理学。

突尼斯杰尔巴岛2002年4月11日“我是个乐观的人。从小我就知道,只要不放弃,事情就会好转。”——阿德里安·埃斯佩尔,20岁当时,旅行团已经进入加里巴犹太教堂内。三岁的小阿德里安注意到所有男人都戴着小圆帽。他也想要一顶,于是来到放有帽子的入口处。就在这时,教堂前一辆载着5000升液化气的载重汽车爆炸了,给这个男孩造成了二到三度烧伤,受伤面积占到全身皮肤的40%。那之后,他接受了60多次手术。如今阿德里安·埃斯佩尔在上大学,专业是心理学。 英国伦敦桥2017年6月3日“我喜欢我的伤疤,它们是我人生的一部分。我知道了,我比自己想象的要强大。”——马琳娜·文森特,37岁在那个温暖的夏日傍晚,当几名恐怖分子拿着刀无差别攻击时,马琳娜·文森特正和她的朋友玛丽坐在一家小酒馆前。她俩一人中了一刀,一共8人死亡,48人受伤。文森特昏迷了数日。她说:“我想知道他们为什么要这样做,尽管我们肯定无法理解。”

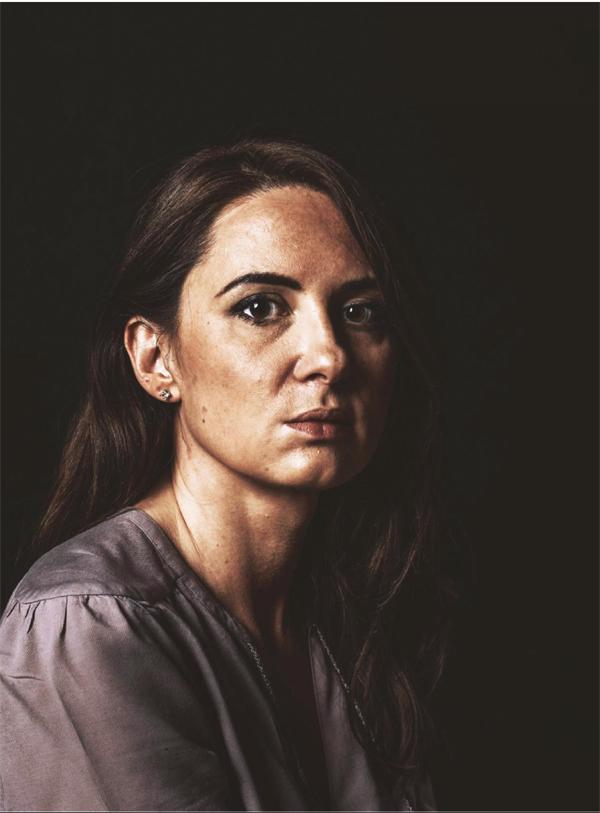

英国伦敦桥2017年6月3日“我喜欢我的伤疤,它们是我人生的一部分。我知道了,我比自己想象的要强大。”——马琳娜·文森特,37岁在那个温暖的夏日傍晚,当几名恐怖分子拿着刀无差别攻击时,马琳娜·文森特正和她的朋友玛丽坐在一家小酒馆前。她俩一人中了一刀,一共8人死亡,48人受伤。文森特昏迷了数日。她说:“我想知道他们为什么要这样做,尽管我们肯定无法理解。” 法国巴黎2015年11月13日“我没有中弹,我还活着。我告诉自己:‘微笑,给生活一个微笑。虽然受伤,但仍然微笑,这样就行。”——格雷戈瑞·莱本贝格,49岁他是巴黎11区一家小酒店的老板。这天,酒店露台上坐满了人,突然有恐怖分子开始朝人群射击。20个人在他眼前死去,其中包括贾米拉,他当时8岁女儿的母亲。如今女儿11岁了,总是让他想起她的母亲,比如她睡着时,或是穿着贾米拉的鞋子和裙子时。有时候,他觉得要保持坚强很难,但为了女儿,他坚持下来了。

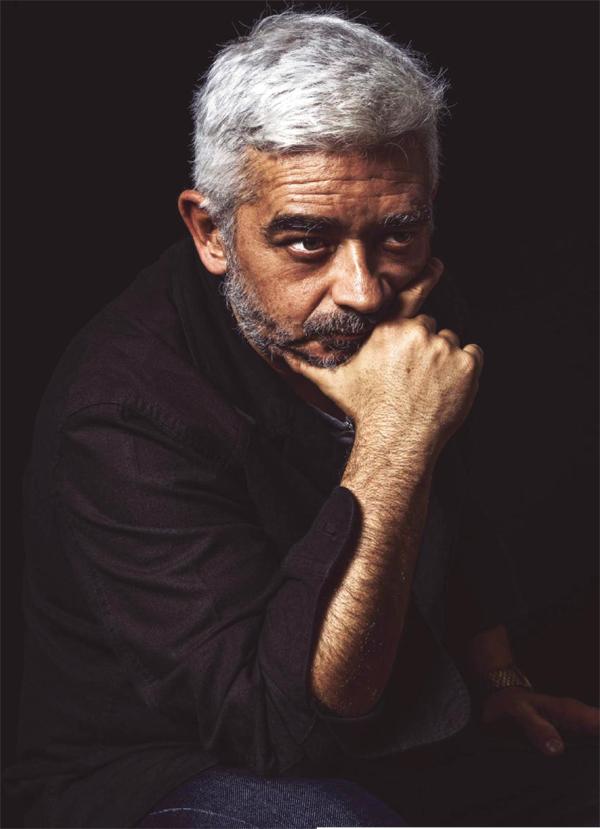

法国巴黎2015年11月13日“我没有中弹,我还活着。我告诉自己:‘微笑,给生活一个微笑。虽然受伤,但仍然微笑,这样就行。”——格雷戈瑞·莱本贝格,49岁他是巴黎11区一家小酒店的老板。这天,酒店露台上坐满了人,突然有恐怖分子开始朝人群射击。20个人在他眼前死去,其中包括贾米拉,他当时8岁女儿的母亲。如今女儿11岁了,总是让他想起她的母亲,比如她睡着时,或是穿着贾米拉的鞋子和裙子时。有时候,他觉得要保持坚强很难,但为了女儿,他坚持下来了。 法国尼斯2016年7月14日“肯扎说:‘妈妈有魔力。她战胜了大卡车。自那以后,她认为只有我能保护她。”——哈格尔·本·阿乌伊思,34岁;肯扎,6岁国庆日的烟花刚刚结束,一辆大卡车撞向“英国人大道”上的人群。她趴在當时四岁女儿的身上,她们被卡车碾过,却几乎毫发无伤。她们周围86人死亡,450人受伤。自那以后,这个小姑娘每晚都会做噩梦,只能在妈妈床上入睡,一听到卡车的声音,就会尿湿裤子。

法国尼斯2016年7月14日“肯扎说:‘妈妈有魔力。她战胜了大卡车。自那以后,她认为只有我能保护她。”——哈格尔·本·阿乌伊思,34岁;肯扎,6岁国庆日的烟花刚刚结束,一辆大卡车撞向“英国人大道”上的人群。她趴在當时四岁女儿的身上,她们被卡车碾过,却几乎毫发无伤。她们周围86人死亡,450人受伤。自那以后,这个小姑娘每晚都会做噩梦,只能在妈妈床上入睡,一听到卡车的声音,就会尿湿裤子。恐袭遇难者大都受到了足够的关注,恐袭幸存者却被边缘化了。这也可以理解:死里逃生的人,不会接受采访。此外,很多幸存者还出于完全应该得到尊重的个人原因避免出现在公共场合。但是,除此之外,还有一个原因:我们习惯于在每次恐袭发生之后都尽快回归正常生活,而这些恐袭幸存者的生活没有那么容易继续,他们的脸在我们的正常生活中显得那么不合时宜。

通过各种常常是迂回曲折的途径,我们和来自德国、法国、英国、挪威和西班牙的恐袭幸存者取得了联系。几乎所有人都愿意和我们谈谈,有些是在考虑了很久之后,有几个甚至是第一次出现在公众视线中。这些人讲述了他们重归正常生活的努力,以及他们看待自己和这个世界的视角的改变,令人感动,触人心弦。他们中的很多人都对欧洲社会不断增长的极化趋势发起了警告。我们希望有人能够倾听恐袭幸存者的心声,这是他们应得的。

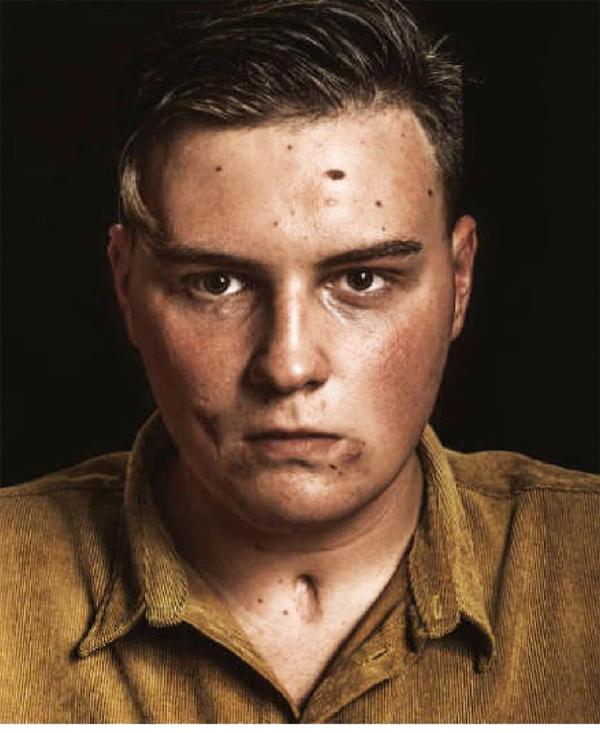

2017年5月22日,英国曼彻斯特体育场

“但是,恐袭也为城市带来了积极的改变,人们变得更加团结了。”

——阿达姆·劳勒(17岁)

那时,15岁的阿达姆和他最好的朋友奥利维亚·坎贝尔一起去看美国歌手爱莉安娜·格兰德的演唱会。奥利维亚在自杀式袭击中丧生,而他受了重伤,双腿断裂,右边身体中了散弹,满是伤口,一个碎片击中了他的右眼。那之后的手术耗时十小时,阿达姆在医院住了几周。

他的母亲说,自那以后,阿达姆的生活仍然有喜有忧。他患有睡眠障碍。虽然学业有些让他喘不过气,但他仍称得上是个好学生。阿达姆不愿意回忆起那天。“我恨那一天。”他说。得知奥利维亚死亡消息的那一刻,对他来说是最艰难的。他说:“她没有回来,我对她的记忆还在,却再也不可能见到她。”

? 阿达姆·劳勒

? 阿达姆·劳勒阿达姆认为,这次恐袭为曼彻斯特市带来了积极的改变,人们变得更加团结了。“现在我们成了一个更加强大的集体。此外,我以前一直认为,我们生活在一个自由的世界。而现在,我不再相信这是一个可以实现的理想,乐观主义被现实主义取代。”有时候他的思想也会变得很阴暗,很想将那个恐怖分子再杀死一次。他认为这人是“魔鬼、畜生、疾病”,但是最后他也说,那家伙已经死了,而他还活着。

阿达姆表示,我们的社会完全可以从恐袭中学习。“出去开心地玩吧,享受生活,因为你永远不知道你的最后一天何时到来。拥抱你最爱的人,告诉他们,你爱他们,他们对你来说意味着一切。”阿达姆说。

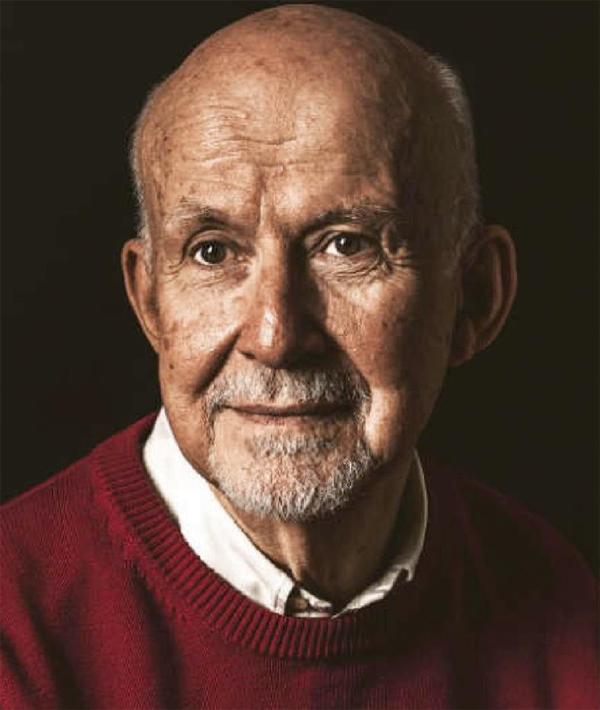

2016年12月19日,德国布赖特沙伊德广场

“事情非常不公平。幸存者不是应该幸存,遇难者也不是活该死掉。”

——罗素·舒尔茨(74岁)

他的名字本来可能也得刻在凯撒·威廉纪念教堂的混凝土台阶上,但现在,上面刻的是和他一起去喝圣诞热红酒的朋友皮特的名字,当时坐在他旁边的女人的名字,还有其他十个人的名字。

这种“幸存者的愧疚感”,才是最让他难受的:为何我只是手受了点轻伤逃过一劫,而不久前还笑着站在我面前的皮特,却躺在牵引车下没了呼吸?这个问题一度将他逼到了崩溃的边缘。如今他说:“我已经放弃了尝试去理解那天为何会发生这样的事情。我永远都不会理解。我们必须接受这一切,继续生活。”很多人都给了他帮助,一些陌生人的小善举对他意义重大。袭击发生后几分钟,一个女警将他搂进怀里。一名官员给他打电话,表示会对他进行金钱补偿。“这就像是落在滚烫石头上的一滴水。”她说。他回答:“不。您倾听我的感受,这对我来说无比重要。”

他希望悲伤和痛苦能转化为能量。他说:“那之后,人们的想法变了,更加懂得珍惜。我坐上29路公交车,20分钟就能到柏林爱乐乐团音乐厅,简直太棒了。我爱柏林。”

? 罗素·舒尔茨

? 罗素·舒尔茨袭击发生后的第二年,舒尔茨又去布赖特沙伊德广场逛圣诞市场了。和往年一样,他总是在同一家店和朋友们一起喝圣诞热红酒。“这能让阿尼斯·阿姆利(译注:恐袭凶手)失去力量。”他说,“他想摧毁我们,摧毁我,但他没有实现目的。他没有摧毁柏林,不管是我们的文化,还是我们热爱的东西。他失败了。”

2011年7月22日,挪威于特岛

“布雷维克是挪威的伏地魔,没有人愿意提起他的名字。”

——爱玛·马丁诺维奇(26岁)

第一次发现自己怀孕时,她先是感到高兴,然后是恐惧,巨大的恐惧。“我们要怎样才能保护这个小家伙呢?”当年,同样的恐惧让她的父母带着还是婴儿的她离开波黑,来到挪威寻求庇护。而现在,她的肚子里也有了一个孩子。但是对她来说,挪威已经变成一个“仇恨之藤不断蔓延”的国家。她想:“也许堕胎才是更好的选择。”

? 爱玛·马丁诺维奇

? 爱玛·马丁诺维奇而现在,爱玛·马丁诺维奇的女儿已满两岁,而且有了一个弟弟。这位母亲对自己祖国的担忧仍在,但是她已经不像第一次怀孕的最初几周那样迷惘了。她说:“我们不再伸出援手,挪威变得更加冷漠了。”她期待在孩子长大后带他们去于特岛。“我想告诉他们发生了什么,以及为何会发生这样的事。这样他们就会理解,自由可不是在街角的商店就能买到的。”

2011年7月22日,她逃进寒冷的峡湾,布雷维克在后面射杀。她的胳膊受了轻伤,她的十个朋友失去了生命。“布雷维克怎么不把他的工作做完?”有人在网上写道。“你就是下一个。”另一个人写道。虽然同情的声音多于充满敌意的揶揄,但那些难听的言论仍然让她将脸书账号设置为私人模式,并将博客下线。在越来越多的人将布雷维克的宣言发送给她之后,她也关闭了Instagram账号。“如果看看他们的头像,你就会知道,他们都是普通人,有老婆孩子,有工作,有房子。在挪威的街道上,行走着和布雷维克想法相似的人,这一点让我感觉很不舒服。”

爱玛认为,于特岛事件发生后,挪威人变得更加诚实了。“仇恨暴露于日光下。人们开始敢说他们反对移民,不喜欢深色皮肤的人。在此之前,他们大多会隐藏自己的观点。”虽然宽容者仍然占据大多数,但是仇恨每天都在滋长,这让她害怕。不管怎样,现在没有人还会说:“不会再发生什么了,挪威是个好国家,人们相亲相爱。”“不是这样的。”她说,“现在我们知道了,如果不认真对待极端分子,可能会发生糟糕的事情。”她还說,还好于特岛事件之后,她才有了孩子,她希望现在她能更好地保护他们。

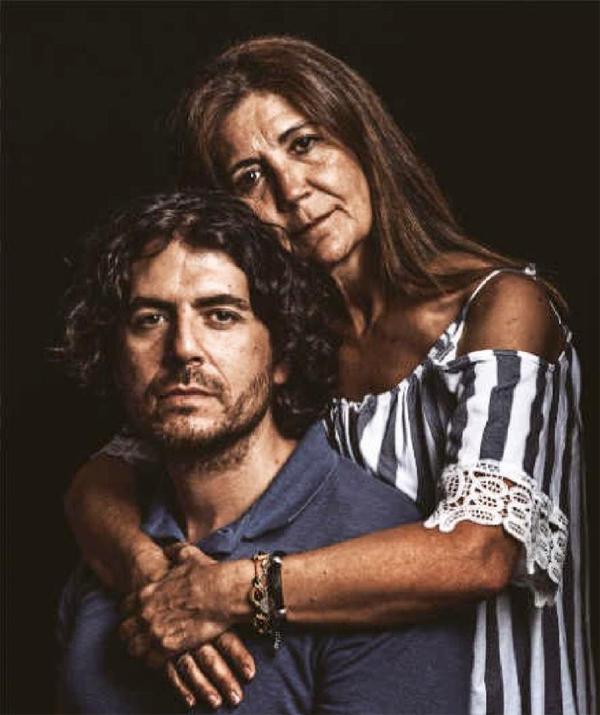

? 路易斯·阿西亚多和他的母亲帕罗玛·莫拉尔斯

? 路易斯·阿西亚多和他的母亲帕罗玛·莫拉尔斯2004年3月11日,西班牙马德里

2006年12月30日,马德里巴拉哈斯机场

“我们永远无法走出阴影,不管是心理医生还是药物都不管用。那么多年过去了,我们仍在承受痛苦。”

——路易斯·阿西亚多(39岁)和他的母亲帕罗玛·莫拉尔斯(55岁)

一个家庭,两次恐袭:一位恐袭幸存者的母亲,又亲身遭遇了第二次恐袭。

2004年3月11日,马德里阿托查火车站炸弹爆炸,路易斯·阿西亚多的下颚被击碎,脸部着火。他是那节车厢唯一的幸存者。浑身是血抵达医院时,他看到一个女人用报纸遮住了眼睛。他知道自己看起来一定很可怕。医生用毛刷刷净他的脸,以免产生痂皮或伤疤,他的母亲帕罗玛·莫拉尔斯至今仍记得那钻心的疼痛,如同受伤的是她自己的脸。路易斯的耳膜至今仍是破的。他不想再进行手术,一次手术中麻药失效,他一直清醒地躺着,自那以后他就很怕麻醉。

路易斯不认为自己留下了心灵创伤,他想好好生活,如今他成为了一名电影制片人和摄影师,他的母亲帕罗玛心灵上的伤疤却至今未愈,并且已经丧失了工作能力。

2006年,西班牙分离主义组织“巴斯克祖国自由党”对马德里巴拉哈斯机场发起了恐怖袭击。当时,帕罗玛是巴拉哈斯机场的工作人员,她的同事听说过她儿子的经历,事发时将她拉出了机场大楼。每当世界上发生枪击或爆炸案,当时的影像就会在她脑海中浮现。有段时间,这位母亲相信自己已经走出了恐怖阴影。但是后来当巴黎、尼斯和巴塞罗那发生恐袭之时,她才发现根本不是这样。她陷入恐慌,无法搭乘列车,也不能坐飞机,几乎足不出户。帕罗玛不想原谅凶手,她十分愤怒地说:“这些痛苦,以及这些年我们所承受的一切……我不知道我该对他们做些什么,但我知道我一定会做些什么,让他们的母亲也为他们哭泣。”

[译自德国《明星》]

编辑:周丹丹