文章中这组插图照片是以色列摄影师丹· 巴利提花费了几年的时间拍摄的,专题名为“宠物狗和它们最好的朋友”。“当你把宠物和它们的主人同时聚焦到闪光灯下时,”巴利提说,“你会惊讶地发现,原来他们如此相像!”

你是否曾留意,狗狗的相貌有时看起来和它的主人十分相像,正如老话所说:“我们家的狗都长得像我。”不仅如此,宠物狗和主人的性格也会越来越相似。最近,美国加利福尼亚大学的社会心理学家们经调查研究后发现,原来许多人都愿意选择与自己相貌相似的狗做宠物,而宠物狗的性格、脾气则会受主人影响,变得与主人越来越像。

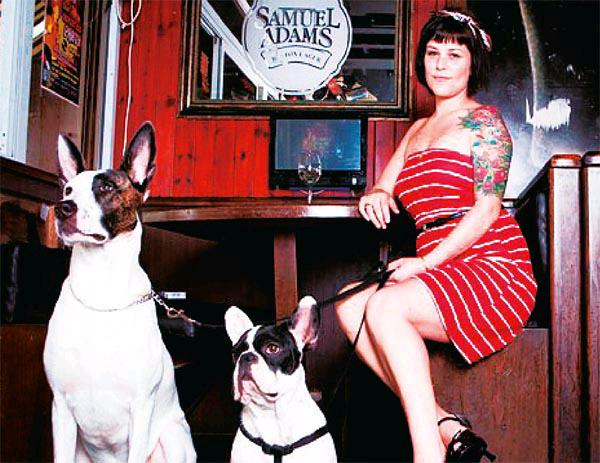

安吉·欧妮和她的爱宠布莱克

安吉·欧妮和她的爱宠布莱克但我们对我们的宠物狗有多了解呢?它们与人类之间是否存在爱?狗狗的哪些特点使得它们成为了人类的好朋友?今天我们将带您一起了解狗狗能成为人类忠实伴侣的几个重要原因。

毋庸置疑,学者们也认同狗是由狼进化而来的,但又是从何时何地起狗成为了人类的朋友?研究者为此一直争论不休,终于在今年三月,研究有了新进展。俄罗斯西伯利亚雅库特地区的学者告诉了我们一个惊人的发现:在永久冻土区发现了两只3个月大的“冰河时期”的幼狗崽,这种品种的狗曾在大约12500年前出现过,它们的形体特征和基因在北极冻原很好地保留了下来。

马克·罗恩和他的爱宠米克

马克·罗恩和他的爱宠米克其他学者在研究狗狗时,还发现了一些有趣的事实:为了和人类成为朋友,它们不仅会改变外形,还会改变DNA。当然,并非它们主动改变了自己的基因,而是在潜移默化中得到了进化,逐渐习惯了与人类生活在一起的狗的DNA也渐渐与其祖先——狼的DNA的相似度越来越低。作为与人类接触的第一步,狗狗们首先改变的就是消化功能。

通过食物交朋友

来自瑞典乌普萨拉大学的盖聂克·埃里克·阿克谢力和他的同事们对12只狼和60只不同品种的狗的全基因组进行了分析比对。研究人员称,能够消化淀粉是狗狗基因的首要特点,但狼并不需要这项“技能”。

阿娜特和她的爱宠墨菲

阿娜特和她的爱宠墨菲狗长达几个世纪食用人类给予的食品,这些食物以淀粉为主,导致它们的消化基因开始发生相应变化——具备了消化淀粉的功能。一种名为AMY2B的基因对消化淀粉食物至关重要,狗比狼体内拥有更多的AMY2B基因的副本。研究人员在比对分析中,还在狗狗身上发现了其他9个对狗狗消化淀粉和分解脂肪有帮助的基因。从消化淀粉的基因突变可以看出,现代狗的祖先是在食用富含淀粉的饮食中逐渐演变的,对早期以肉为食的它们来说,这是人类在早期驯化它们过程中最为关键的一步。

雅艾尔·拉班和她的爱宠多菲

雅艾尔·拉班和她的爱宠多菲在新石器时代,植物性食物更普遍,其中的一些狗大概就是在那个时候开始成为人类伴侣的。阿克谢力认为,从狼群中分离出的狗起初在暗处观察人类生活,并经常侵入人类的农庄,就是在那时,它们学会了消化淀粉。

达芙妮和她的爱宠八哥

达芙妮和她的爱宠八哥最终,这些经常围绕在人类身边的犬类终于决定和这些总是能给予它们丰盛食物的人类生活在一起,因为这样比到森林里追逐猎物轻松得多。虽说追随狼可以让它们拥有更可靠的食物来源,但它们还是经不住人类的几个果核或几把米的诱惑,放松了警惕,并逐渐成为人类忠诚的守卫者。

阿曼达·丽别达力和她的爱宠比尔切

阿曼达·丽别达力和她的爱宠比尔切理解与表达

守护住所是这些狼的后代的首要任务,但如果它们的职责仅限于此的话,或许它们也无法成为人类忠诚的朋友。独一无二的基因可塑性使得这些动物在被人类驯养的过程中,获得了许多与人类相处的优势。它们在逐步成为人类密友的过程中,获得了比吃人类提供的食物更复杂的能力——理解人类。也正因如此,它们成为了人类在猎场、牧场和战场不可缺少的伴侣。

大多数学者认同狗能识别出人类情感和意图。但狗狗的这种能力的形成也离不开人类的作用:必须是在人类和狗相互理解的前提下。维也纳大学认知生物学的研究人员弗列杰里克·朗科通过对狼和狗进行的一组比对试验,证明了这个观点。

利奥尔·马加尔和他的爱宠杜内斯

利奥尔·马加尔和他的爱宠杜内斯试验中,动物们只有按压杠杆才能打开食物的盒子,获得美味。为了证明狼和狗谁能更好地领会研究人员的示范,弗列杰里克和他的同事们训练了两只狗,其中一只最后终于用爪子按压了杠杆,而另一只用牙齿按压了杠杆。试验中,研究人员还发现,狼和狗在学习能力上存在差别:狼更善于从同伴的经验中吸取教训,具有更强的探知能力。试验中的12只狼全部都能打开盒子,其中9只在先前的狼做示范后便掌握了要领。而参与试验的狗表现得相对较差,15只狗中,只有4只能成功按压杠杆,没有一只狗能从先前的同类身上吸取经验教训。

研究人员认为,由于人类的参与和过多的引导,致使狗不能领会同类的意思,而是更愿意听从那些在它们进化过程中和它们长期在一起的人类。狗狗们甚至在十分重要的事上也表现得十分消极,例如对食物进行分配时,狼表现得更具侵略性,甚至相互撕咬,但不会一块都不留给自己的亲属。而狗则表现得完全不同,它们的攻击性更弱,几乎所有狗都能得到食物,群族中较弱势的同类也不会与强者合作。在动物社会中,这种群族关系比团队合作弱得多。宠物狗会表现得自私,因为它们的幸福感似乎过分依赖人类。

理解人类的打算和指令仅是狗狗成为人类忠诚伴侣的单方面条件,除此之外,它们的主人也需要理解它们。为了与人类更融洽的相处,它们终于学会了如何用自己的“语言”向人类传达情感。

狗不同于狼的最显著的特征就是叫声。通常,狼崽会发出很有特点的叫声,成年的狼一般不会嚎叫。长期以来,学者一直认为人们只会把友善的、性格活泼的狼留在身边,这样的狼即便已成年,也经常表现得像幼崽一样,喜欢嚎叫。但近期研究发现,事实要比之前猜想的复杂得多。

雷切尔和她的爱宠绍夫

雷切尔和她的爱宠绍夫匈牙利生态学家、动物行为专家恰巴依·马利纳罗夫对狗的叫声和发出的其他声音进行了分析,并得出了新的结论。他发现动物在不同的情境下,叫声各不相同:遇到陌生人时,它发出的叫声不同于做游戏时或与同类相处时的叫声。并且人类能够区别狗在不同情境下发出的叫声。狗吠声不同于任何其它动物发出的声音,尽管这些声音在声音结构上十分相似。马利纳罗夫坚信,狗发出的那些不同寻常的叫声,显然表明了狗在适应人类:狗吠声是依据人耳的辨别能力形成的,因此对人类来说它们的这种“语言”既简洁又易懂。

但英属哥伦比亚大学进行的一项研究证明,一些人类自认为可以表达爱抚的行为,并不被狗狗理解,例如拥抱。

研究人员研究分析了250张不同的主人拥抱爱犬的照片。照片上清晰可见狗狗在被拥抱时,远没有因为被宠爱而倍感兴奋的样子。它们转过脸去,耷拉着耳朵,闭着眼睛——这些都是它们感到不安甚至神经高度紧张时的特征。专家提到,照片中近82%的狗狗都出现过神经高度紧张的反应。

拥抱对于人类来说既温暖又温柔,可以对人的心理状态产生积极影响,甚至还能提高免疫力。但对狗来说,在与人类身体亲密接触时,有时会神经高度紧张,拥抱会让它们感到自由受限,从而感到不安和充满敌意。研究人员说,通常情况下,狗狗会有逃避危险的潜意识,如果被剥夺了逃跑的能力,它们的自我保护意识就会与人的“爱抚”发生冲突。它们被主人紧紧抱在怀中,神经紧张到极限时,甚至还会咬主人。值得一提的是,事后它们既不会明白自己犯了错,也不会感到内疚。

如何恰当地向宠物狗表达自己对它的爱?专家建议只要轻轻抚摸它们的头或者梳理它们肚子上的绒毛就可以了。

众所周知,狗狗可以预先警示主人危险临近。例如,一位名为克莱尔·别斯菲尔特的女护士患有糖尿病,她的宠物狗总是在她深夜低血糖病发前将其摇醒。狗狗能“诊断”第一型糖尿病患者是否患有低血糖症,这种不同寻常的能力引起了剑桥大学的研究人员的兴趣。

患有第一型糖尿病的人如果血糖过低,血液中的葡萄糖会显著降低,同时身体缺氧,产生出汗、头晕、乏力、抽筋等症状。如果不及时采取措施,将导致严重后果——昏迷甚至死亡。

研究人员请来8位年龄在41周岁到51周岁之间的第一型糖尿病女性患者,患病时间不到16年。研究人员人为地降低了她们的血糖,检测她们呼出气体的化学成分。结果发现,这些糖尿病患者在出现血糖过低的症状时,异戊二烯含量大幅提高,在一些情况下甚至加倍。

研究者认为,狗狗能够感受到这种化学物质,当主人呼出的气体中异戊二烯含量过高,经过专门侦测训练的糖尿病侦测犬可以预先告知主人危险。

同样爱你

据2012年的统计数据显示,被驯化成为人类宠物的狗有近5.25亿只,超过了北美总人口。显然,人类很爱狗。

研究者发现狗也“爱”人类。2015年春,日本麻布大学的神经系统科学家们通过研究,揭露了人和狗关系亲密的原因:脑下垂体后叶荷尔蒙,即控制爱和忠诚度的关键激素,在两种生物体共处时会明显提高。

米霍·长泽研究团队做了试验。他们将狗和它的主人关在一个房间里30分钟,并记录下他们相处时的所有信息,包括对话、眼神和肢体接触。然后学者们提取了人和狗的脑下垂体后叶荷尔蒙,发现主人与宠物狗四目相对的时间越长,他们的脑下垂体后叶荷尔蒙水平越高。

随后研究人员又进行了一项实验:将脑下垂体后叶荷尔蒙注射到一些狗的鼻子里,然后把它们和主人与其他陌生人关到一个房间里。结果显示,这些宠物对主人的好感变得更加强烈,半小时后,这些狗狗脑下垂体后叶荷尔蒙水平显著提高,它们主人的脑下垂体后叶荷尔蒙亦如此。学者认为,在人和宠物狗之间产生的这种情感,类似于母婴视觉交流后产生的情感。

专家强调,在狼身上,即便是被人驯化过的狼,也未曾出现过类似反应。“这种情感是在人类驯化狗的过程中逐渐形成的。”长泽总结道。

尽管猫对人类也有好感,但狗比猫更喜欢表达对主人的爱意,也更依恋它们的主人。在关于“汪星人”和“喵星人”的BBC专题系列纪录片《猫狗大战》中,两位宠物专家——爱猫的丽兹邦妮和爱狗的克里斯·派克汉姆,与兽医和神经系统科学家对宠物猫狗的脑下垂体后叶荷尔蒙水平十分感兴趣,他们收集了20只刚与主人做了10分钟游戏的宠物狗的唾液样本。

研究者保罗·扎克博士称,根据脑下垂体后叶荷尔蒙水平,可以推断这些宠物在此时感受到了来自周围人类的温暖。就像人类注视自己的伴侣和孩子时,血液中的脑下垂体后叶荷尔蒙水平会提高40%到60%。“已经有各种不同的试验证明,宠物狗在与人类做游戏时,这种荷尔蒙水平变得更加活跃。但对猫做同样的试验,却得不到类似的结果。” 保罗·扎克博士说。

研究还证明,在与人类相处的过程中,狗狗的快乐感比猫高6倍以上——狗的脑下垂体后叶荷尔蒙水平提升了近60%,而猫的只提升了12%。

“我们很惊讶与人类做游戏能给狗狗带来如此大的快乐,但也能给猫带来积极的情感并不在我们的意料之中。”研究人员解释道。

或许,这个研究结果能解释为什么猫比狗更善于狩猎,而不是只依赖人类提供的食物。也可能是因为猫被驯化得更晚,因而它们对主人的依赖弱于狗。

情感丰富

狗狗在接受人类的食物时在“思考”吗?它们在想什么?美国埃默里大学的研究者找到了这个问题的答案:他们设法让狗狗安静地坐在X线断层摄影装置前,并通过训练让它们区别出人手发出的两种信号——一只手垂直抬高,表示“有好吃的”;两只手水平伸展,表示“没有食物”。数次实验的结果显示,狗狗收到“有好吃的”信号后,会像人类一样兴奋,对食物产生“遐想”。

意大利学者还发现,狗狗之间交往时,不仅能通过声音和气味识别对方,还能通过面部表情传达情感。意大利比萨大学历史自然博物馆的工作人员在安娜·巴洛金的带领下,对49只参与实验的狗狗进行了研究。他们通过观察狗狗玩耍,惊奇地发现它们可以通过面部表情交流。例如,它们想向同伴传达愉快的心情时,会咧嘴“微笑”;想邀请同伴加入游戏时,会“低眉顺眼”。它们对熟悉的“老朋友”比对不熟悉的同伴更加热情,也更愿意与前者分享食物。

早之前,学者们认为只有人和黑猩猩等灵长类动物才有情感共鸣,然而事实证明,狗也可以通过“皱眉”或“微笑”等面部表情与他人分享情感。研究人员称,狗狗的这种能力是从人类身上习得的,它们可以通过“读”主人的眼睛,感知主人的心情。

来自英国布里斯托尔大学门诊部的兽医们还曾提出,狗狗也分乐观主义者和悲观主义者。他们认为那些不喜欢自己独处的狗狗,对生活抱有悲观态度。

原则上,重新定义人类与动物心理的概念是一个复杂的问题,但如果借用人类心理名词,狗狗的情感也可以用悲观主义和乐观主义表示。

进行这项研究的研究小组负责人迈克·孟德尔提到,通常人类喜欢将自己的情感加于宠物身上,但事实上,我们并不了解它们的内心。然而,由于缺乏一种概念框架,研究人员还是用人类心理的概念对宠物情感加以定义。

研究结果显示,“乐观主义”的狗狗独处时,不会感到不安,研究人员称这些狗狗为“还有半杯水的狗狗”。狗狗乐观还是悲观通过一个简单的测试就可以确定。

在测试中,笼子里特定角落的纸盒被用来提示狗狗是否能得到食物。纸盒放在一个角落表示有食物,放在另一个角落则表示没有食物。狗狗了解到方位与食物的联系后,研究人员将纸盒放到中间。就像我们常说的半杯水的原理:面对同样的半杯水,乐观者说“这杯水一半是满的”,而悲观者说“这杯水一半是空的”。看到纸盒会兴奋地奔过去的狗狗就是乐观主义者,而看到纸盒后表现得沮丧的狗狗可能认为这个盒子是空的,它们就是悲观主义者。

[编译自俄罗斯《GEO》《环球》]