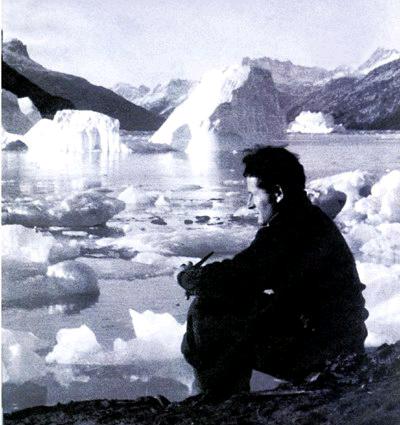

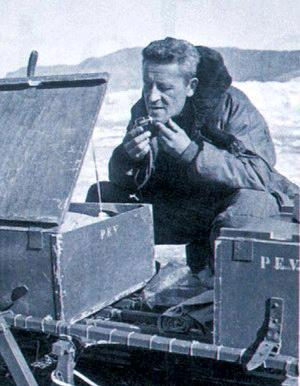

1936年9月,保罗在格陵兰岛“永恒的峡湾”(Kangerlussuatsiaq)岸边。

1936年9月,保罗在格陵兰岛“永恒的峡湾”(Kangerlussuatsiaq)岸边。法国探险家保罗·埃米尔·维克多在格陵兰岛发现了人种学的奥秘。随着他人生的落幕,那些往事似乎都已浸没于冰川。他的女儿达芙妮为他写作了一部传记,向世人讲述了他艰难的旅程和不为人知的个性,用质朴的文字向保罗·埃米尔·维克多传奇的一生致敬。

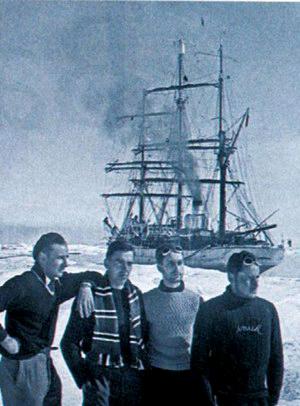

著名极地探险家让·巴布迪斯·沙尔科的面前站着一个围着围巾的大男孩,26岁的他正在向前辈陈述一项大胆的探险计划。他到底想要做什么?原来,他是想乘坐神秘的“为什么不?(Pourquoi-Pas?)”号探险船前往格陵兰的安马沙利克岛,研究当地的爱斯基摩人,当时还没有“因纽特人”这种叫法。要知道,前往安马沙利克岛并非易事,乘船至少需要绕行500公里的距离……这一天是1934年1月8日。这位年轻人名叫保罗·埃米尔·维克多,他的活力、勇气与天赋吸引了沙尔科,最终获得了沙尔科的大力支持。不久后,保罗将远赴安马沙利克岛,在“世界的尽头”待整整一年的时间,收集珍贵的人种志资料。

格陵兰探险

疯狂、勇气与天赋是一项伟大的计划不可或缺的几个因素,保罗的这项探险计划便是如此。保罗年轻时就一直梦想登上波利尼西亚群岛,旅行和探险的梦想给了他探索世界的动力。最终,他完成了在当时看似荒谬的极地探险旅程……保罗出生在日内瓦,在法国圣克劳德长大,他的父亲在那里经营着一家烟斗生产工厂。孩童时代的保罗就痴迷于有插图的旅行杂志。他的童年并非一帆风顺。保罗一家是犹太人,1915年,他的父亲被人诬陷与敌人有生意往来,保罗父子二人均被逮捕。后来,保罗被认为是“圣克劳德的德雷福斯”(指因反犹浪潮而被冤枉判刑,后被昭雪的犹太人),最终被改判无罪,1924年获得法国国籍。此后,保罗再也没有向任何人提起过自己的出身,至于曾经被诬陷入狱的事情,他更是绝口不提。“自愿也好,被逼无奈也罢,他最终还是选择一辈子将这段沉重的往事埋藏在心底。”传记《保罗·埃米尔·维克多:生活在明天》的作者之一,保罗的女儿达芙妮·维克多如是说道,她也是在父亲死后才了解到父亲当年的经历。

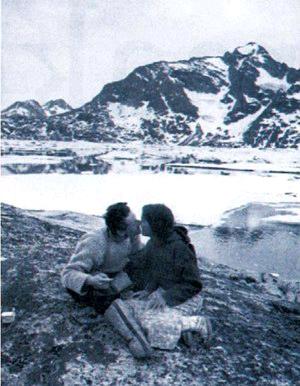

年轻的保罗很快就意识到,自己的使命并不是继承父亲的烟斗工厂,而是在别处。保罗之所以选择去极地探险,是因为当时的人种志学者对极地的探索少之又少,但是他知道那里蕴藏着巨大的潜力。第一次踏上极地,保罗便与那片土地一见钟情。尽管当地生活条件非常艰苦,夜晚十分漫长,且需要时刻提防危险,但这些都不会左右保罗的心情,他每天都过得很快乐。1936年,保罗坐着狗拉雪橇横穿了格陵兰,最后在一个因纽特人家里借宿过冬。保罗和这家人一起度过了整整一年的时光,他们一起生活,一起打猎,共同开发内陆。极地的风景固然唯美壮丽,但更吸引保罗的,是当地的因纽特人。“保罗对人的兴趣要大于探险本身。”达芙妮·维克多总结道,“用他的话来说,他虽然是一名探险家,但他更是一名人种学爱好者。”后来,他甚至深深地爱上了一位因纽特姑娘……

每一段探险旅程,保罗都得自己去找赞助,说服不同的人支持他的计划。这位年轻人明媚清澈的双眸总能深深地吸引听众的注意力。上世纪30年代初,保罗的爱斯基摩探险之旅使他名声斐然。

战争结束后,保罗产生了一个想法:在格陵兰建立一座永久性科学基地。就这样,探险家保罗转变成为了探险组织者。“保罗年轻时曾加入过少年侦察兵部队,这个集体所坚持的价值观也正是他个人的价值观,他将这份经历转化成了伴随他一生的人生哲理。”1947年,保罗获批创立法国极地探险基地,并担任总负责人一职,一当就是29年的时间。“那个时代,并不是所有人都能在极地地区扎营做研究,政府对此事管控非常严格。”达芙妮·维克多笑着说道,“然而保罗破天荒地获得了政府的信任,甚至被获准在格陵兰组建团队!”之所以会这样,是因为战后的法国需要敢于做梦的人,需要英雄扛起民众的希望。于是,那个时代成就了赫尔佐格、库斯托、塔兹耶夫,他们当时伟大的探险都被世人铭记在心。保罗当然是他们中的一员,在格陵兰和阿德利(南极洲),保罗一共进行了20多次探险。法国一直以来都是极地探险的强国,保罗功不可没。

保罗到底有何天赋?我想应该是他非常善于吸引公众的眼球。第一次探险,保罗就带了一位摄影师在身边。探险归来后,保罗就会去各地做讲座,他总能让在场的听众保持精神集中的状态。除此之外,保罗非常清楚如何利用自己的名气推进其事业发展,其中最为人知的是他为环保事业所做的努力。上世纪70年代,保罗一直致力于环保事业的发展,呼吁人们尊重地球,其本质正是人们后来所提倡的可持续的发展理念。

波利尼西亚梦

其实,这位著名的探险家并不像外界所熟知的那样,是一位天生的探险家,他也有一些不适合探险的弱点。“保罗非常容易激动,经常感情用事,外出探险时,他会克制自己的情绪,尽量少受思乡之情的困扰。由于保罗十分容易受周边人与事的影响,孤独就成了他成功路上的必需品。”对于那些与他探险计划无关的人和事,包括他的亲人,他一般都会选择忽略。“父亲对我还有我的三个兄弟的了解都非常少。他最大的弱点,可能就是他的使命感。为了完成‘使命,他把太多的事都搁置在了一边。”他甚至拒绝了女儿一起去探险的请求,只因为她是女孩。“我父亲那一代的男性,多多少少都有一点轻视女性。”

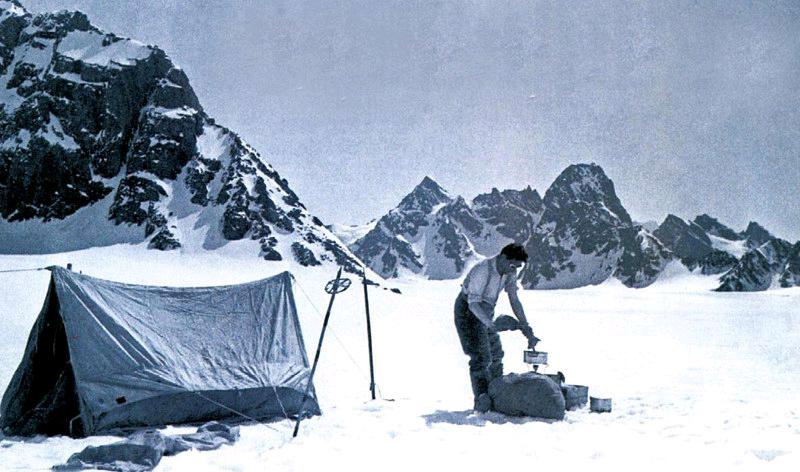

1937年6月,保罗在格陵兰东部福莱勒山扎营。

1937年6月,保罗在格陵兰东部福莱勒山扎营。 1936年,保罗与三位同伴在“为什么不”号探险船前合影。

1936年,保罗与三位同伴在“为什么不”号探险船前合影。 1936年秋天,保罗与一位因纽特姑娘陷入爱河。

1936年秋天,保罗与一位因纽特姑娘陷入爱河。 保罗1949年在格陵兰

保罗1949年在格陵兰尽管保罗本人的确有些轻视女性,但是那个陪伴他走到生命尽头,与他共同实现波利尼西亚梦的人,恰恰是一位温柔的女子。1977年,保罗和结婚12年的妻子克莱特定居波拉波拉岛,后来他们有了一个儿子。达芙妮回忆她又一次去波拉波拉岛的经历。保罗非常喜欢她带去的一部电影——《与狼共舞》。那种感觉就像一个习惯孤独的人碰到了知己——这部电影着实触碰到了他的神经,以至于他去巴黎度假时又专门去电影院看了一遍这部电影。

1995年,保罗传奇的一生在波拉波拉岛画上了句号。他的葬礼是他自己亲手准备的,他希望自己死后能在太平洋里长眠。

[译自法国《观点》]