四川挑花工艺在我国有着悠久的历史,但由于社会的进步,科技的发展,机械化替代了手工活,这种传统的挑花工艺因此也受到很大冲击,逐渐被人們遗忘甚至抛弃。如今的挑花工艺被当作一种文化遗产,就像是被保存在博物馆中,完全失去了应有的色彩。怎样才能使这种传统手工很好的与现代中国社会相结合。这个问题便是我们这些艺术工作者所面对的,也是我们需要去解决的。文章将对四川民间挑花工艺的现状进行思考,主要从两方面入手,一个是研究在当前环境下,四川民间挑花工艺的传承问题,另一个是对民间挑花工艺与现代生活相结合的可行性分析研究。

一、当前环境下四川民间挑花工艺的生存状态

经过对拥有“挑花故乡”之称的郫县进行的深入走访与调查,笔者基本了解了现目前四川民间挑花在川西的生存状态。民国时期,郫县从事挑花生产的区域主要分布在临近成都的安婧、合作、犀浦、太和场等四个乡镇。据1946年统计,仅郫县城区从事挑花刺绣的便达750户,本世纪50年代中期,郫县挑花刺绣产品均由民间生产。据相关资料记载,1958年郫县县城始建刺绣生产合作社,后来发展成为刺绣厂。再后来由于刺绣机器的出现,逐步导致了手工挑刺市场的不景气。大部分手工挑刺的产品都是供应给外商,中国内地基本上没有什么市场。

根据对郫县安靖地区的实地考察发现了以下情况,80年代末,由于中央的要求,安靖的几十个绣女一起为人民大会堂四川厅加工制作过一批由民间艺术家邓欤设计的挑花工艺沙发披巾,由于当时传统织布机的缺失,导致传统挑花的材料很难被准备齐全,为了制作出传统挑花产品,中央竟然下达了赶制传统织布机的命令,硬是提供了传统挑花所需要的全部材料,这样绣女们便如期的完成了挑花作品。现在提起这件事情,会让人觉得非常的忧心,想想吧,幅员如此辽阔的中华人民共和国在80年代末,全国上上下下竟然找不出一架完整的可以直接进行生产的传统织布机!这是件多么可怕的事情!也多么的令人沮丧啊!而且,经过这次事件之后,安靖的绣女们就再也没有为中国的某某单位或政府挑制过任何传统挑花的装饰品了。现在,你走在安靖的大街上,很难发现有手工挑绣店,只有当你走到偏僻的小路或是靠近农田的道路上时,你才会零散的看到几个小店的门口有涂料歪歪扭扭地写着“手工绣花”、“手工串珠”等字样。据了解,从事手工挑绣的大批绣女早就自动“瓦解”掉了。老绣女退休,年轻的绣女下岗的下岗,“罢工”的“罢工”。叶姐是笔者到安靖实地考察时所认识的一位绣女,她早先是专职的绣女,在刺绣厂工作,据她回忆,刺绣厂所制作的挑花或刺绣作品大都提供给外商,她们厂就主要为韩国人加工服装或装饰品。由于在刺绣厂工作非常的机械化,劳动强度极大,休息时间也很少,同时工价又不合理,所以98年叶姐便辞去了这份工作,回到家里单干,长期与一位成都服装商人合作。由于中国的整个服装市场对手工刺绣的服装需求量较小,因此叶姐时而工作时而停工,生活也就十分不稳定。所以去年年初,叶姐干脆直接放弃了绣女这个职业,做起了家政钟点工。问及有关四川传统民间挑花工艺的情况时,身为绣女的叶姐也搞不太清楚,她说传统挑花只有五六十岁的老绣女们做过,像她这样的年轻绣女们只做市场上需要的东西,其他的她们很少能有机会做。了解到这样的局面,实在是很让人难过的。现在很多年轻人都知道十字绣,有的也亲自动手绣过,市面上的十字绣店由如雨后春笋般活跃而起。大家都以为这种针法是从欧洲流行起来再传到中国的,可笑的是,中国人自己却不知道这种针法在中国的历史上已经被中国的妇女们运用在服装,室内软装饰等等一系列物品上将近一千年了,所谓的“欧洲十字绣”只是中国传统挑花针法中的一种而已。

二、传统民间手工艺的传承

民间手工艺的传承问题是一个极其复杂且细致的问题。虽然我国各民族具有丰富多彩和非常重要的民间手工艺遗产,但随着历史的变迁,有些手工艺遗产已经发生了变异,有些正在日益受到损害和破坏,有些已濒临灭绝,大量民间传统手工艺无人通晓,许多民间工艺传承出现断脉。“这个时代是整个手艺人的黄昏,人们的生活已不再需要手艺人。……惟有在诗里,我们得以重返那个手艺人的世界。”因此,保护及传承传统民间手工艺是迫在眉睫的事情。首先做的是要提高人们对传统民间手工艺的认识,使人明白传统手工艺是我国的非物质文化遗产。保护和传承民族的非物质文化遗产,是一件功在当代、利在千秋的大事,是传承中华文明、保持人类文化多样性和确立我国文化身份的重要措施,也是与国际接轨和创新民族文化品牌的重要内容。一方面传统文化被重新发现而成为服务于现代化建设的有效资源,另一方面传统文化在现代化复兴的过程中需要政府有意识加以引导和重视。地方政府要制定相应的保护和传承民间手工艺的一些具体条例,切实采取一些扶持和传承措施,不能让这些手工艺自生自灭。要加大政府投入,建立完善的投入机制。要加强专业人才队伍建设,提供人才保障。“民间的文化和仪式活动已经基本上在文化搭台,经济唱戏的招牌下叙述着演变为一种政府行为和地方文化之间的共谋。”

要学习国外和国内的一些先进经验。从国外来看,特别要学习韩国和日本保护与传承非物质文化遗产的先进经验,比如制定有助于传统文化复兴的法律和法规。日本于昭和49年(1974年)5月,颁布了旨在保护传统文化的《关于振兴传统工艺品产业的法律》,简称《振兴法》规定:一、和人民生活密切相结合,主要供人民日常生活之用,包括祭祀和年节用品,木偶以及陈设装饰品;二、主要制作工序为手工业,不是工业制品,但允许不损害手工艺特色的辅助机械化工序;三、根据传统技术或技法制成,具有很高的艺术价值;四、在江户年代末期,即1967年以前的手工艺品确定为具有较高历史价值的传统手工艺品;五、使用传统的天然材料,而不是人工合成材料;六、在一定地域内有10个以上企业,30人以上从事制作。该法充分肯定了传统技术或技法制作的手工艺品及其在人们生活中的地位和作用。同期,美国也掀起了“手工艺复兴运动”。面对这样的潮流趋势,我们不得不思考传统手工艺和现代生活之间的关系,不能只看到眼前的经济发展而忽视了传统技艺的本质特性,其实,我们应该运用当代文明成果,来不断提高我们传统技艺水平。通过继承传统技艺,来实现其特有的功能和价值。为此,国家和政府也采取了一定的措施,我国政府于1997年5月发布了《传统工艺美术保护条例》,明确了保护对象、范围和保护的具体手段。从国内来看,要学习一些做得好的地方的先进经验。对一些民间老艺人,完全可以仿照湖北省恩施土家族苗族自治州保护民间文艺大师的做法,给予一定的经济待遇,使他们基本衣食无忧,能够一心一意带徒弟,为保护和传承民间文化贡献余生。

其实传承民间手工艺的目的,不是将它束之高阁起来,而是要一代接一代的传承下去,最成功的就是将它融入到当下的社会环境中去,让它可以重新“活”起来。可以将这些传统手工艺和市场的其他商品结合起来,也可以扶持博物馆对一些重要的民间文化实物进行收集、整理和陈列,以供广大人民群众参观、学习和传承。

高等学校可以作为传承民间手工艺的重要媒介。民间手工艺这样的非物质文化遗产是无形的、流动的,它自己并不能自我保存,其传承载体必然是人。因此,高等学校应该义不容辞地肩负起保护和传承民间手工艺的历史使命,特别是艺术类院校。作为这样的高等学校来说,它的宗旨就是培养高级人才,研究高深学问,从事文化的传承和创新。这样的高等艺术学校可以以某个专业(比如工艺美术专业)为平台,以某些课程为载体,对非物质文化遗产进行深入研究和教学。这样就可以为我们的民族培养出更多的可以传承并振兴民间手工艺的具有高学历的文化人材,同时也就自然而然地把民族传统与现代时尚沟通起来,联系起来,从而为继承民族文化,振兴民族文化作出贡献。

三、民间挑花工艺文化再生的可行性分析

对于民间传统手工艺的传承问题,笔者认为最重要不是将这些民间传统手工艺束之高阁起来,而是要给它提供重新焕发青春的环境,并且使其在各个方面有所创新,可以与现代生活相结合,让这些传统手工艺在当代社会中“活”起来。对于民间挑花工艺来说,也同样如此。我们应该认真思考在当前传统手工艺普遍衰落的情况下,作为传统手工艺之一的四川民间挑花应该如何应对工业化和现代化的挑战,怎样才能使得挑花得以文化再生。在这里,笔者提出以下几种方法来讨论,以便为民间传统工艺的传承工作尽一点力量。(一)政府的保护和对手工艺人的重视

郫县政府需要一以贯之地支持、保护和发展具有本地文化特色挑花工艺的文化传统,应该研究出适合郫县地区的民间传统文化保护办法。要迅速组织人力、财力,对民间挑花手工艺进行确认、立档、研究、保存和保护。建议在郫县等相关的地方建立民间挑花手工艺博物馆,或者在城市中心的、重要的街道上标注有关挑花工艺的历史说明文字和挑花作品。另外,社会应该提高对手工艺人特别是对绣女的重视。挑花是一种传承的文化,传统上看,挑花是家庭妇女的一项手工劳动,是依靠母女家庭传承的一种手工技艺,离不开妇女一针一线的创造性劳动,离不开一代又一代绣女的巧手创造。但是,一个令人担忧的问题是,郫县的绣女根本不希望自己的后代从事手工艺制作。因为他们认为,这种职业是又累又苦又不赚钱的。根据笔者走访绣乡安靖的情况,许多绣女宁愿从事家政工作也不愿继续绣女的职业,这是一个非常可悲的现象。由于绣女们的文化程度普遍不高,对于诸如挑花这样的手工技艺的掌握绝大部分停留在祖传或相互讨论的基础上,缺乏专业化和系统化的训练,对于与民间传统手工技艺有关的美学知识懂的甚少,所以,需要政府加强她们的文化教育和技术培训。

(二)在市场化中所面临的问题

传统的民间工艺以两种形式存在:一种是原生态的民间工艺,这主要是指仍以原生态的形式存留于偏远、落后的乡村民间生活中的那一类民间工艺。随着乡村社会的变迁,滋养民间艺术的原生态逐渐遭到破坏,这类民间工艺正处于消失过程中,而且社会现代化的进程越快,其消亡的速度也越快。二是市场经济中的民间工艺,如城乡旅游市场的各类手工艺品,这是文化工业的产品,本质上已经不再是传统意义上的民间工艺品,只是保留了传统民间手工艺的原有形态,部分在城市化进程中蜕变为一种文化工业的生产,使传统民间手工艺以一种市场化形式存在。随着工业化和现代化进程的加快,原生态的四川民间挑花被卷入了现代社会和市场化的大潮中,“市场化是二十世纪社会和文化变革对传统民间艺术最深刻的改造。市场化使当代传统形式的民间艺术生产改变为某种意义上的文化工业生产。”像挑花这样的民间手工艺由原生态走向市场化是一种发展的必然趋势,而当传统的民间手工艺以商品形式出现时,意味着它的功用和适销优先于品质和艺术性。在这样的情况下,这些手工艺品的质量品质大大的下滑,很多人为了挣钱大量生产劣质的手工艺品,完全丧失了原来民间手工艺品的艺术特点。正如布尔迪厄在《文化生产的场域》中指出:符号(文化)商品是一个双面的现实,它既是商品又是符号的载体,其特殊的文化价值和商业价值依然是相对对立的,虽然经济的支持可能会强化其文化的资格获取。一方面文化消费公众和经济的手段会侵入文化的生产,另一方面文化的内在价值会拒斥文化的商品化和市场化。实际上,市场化没有完全抹去符号产品文化价值和商业价值的区别。因此,将挑花工艺与市场相结合的同时,怎样保持它原有的艺术品质和文化底蕴这就是相当重要的问题。三、适应现代生活的需要

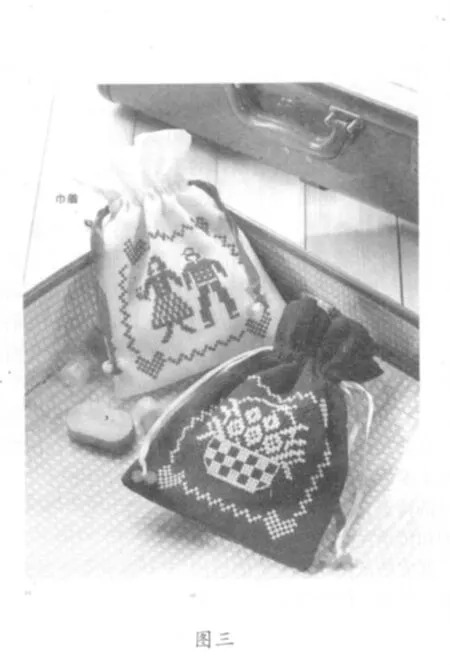

不管是什么形式的传统手工艺品,都需要随着社会生活的变化不断的注入新鲜活力,不断的进行自我调整来适应新时代的要求,由于生活环境的变化,传统手工艺要生存下来就必须找到发挥自身功能和价值的新途径。以前,四川民间挑花主要是农村妇女干农活以外的手活,自产自销,一般生产的挑花手工作品主要用做帐沿、床单、床帏、枕巾、门帘、手巾、腰带、衣服领口袖口、裤管口、小孩的围兜、小孩的衣服上……。随着社会的发展,很多以前所需要的生活用品逐渐被另外的更形式的东西所取代,可以用挑花工艺来装饰的物品越来越少,比如,现在很少人会在室内环境中使用门帘、枕巾等纺织品,小孩也很少会用围兜、手巾这类东西,因此在很长一段时间里四川民间挑花几乎消失了。所以,想要使民间挑花工艺重新“活”起来,真的需要将其运用在日常生活中。第一,将四川民间挑花工艺与其他商品结合起来,比如像本文所讨论的将它运用在室内软装饰上,也可以运用在现代流行的服装上,比如牛仔裤、体恤等,或者运用在其他的手工艺品上,比如手工布包、手工布艺玩具以及手工装饰品等。

第二,可以借用国外DIY(个人手工制作)小物品店的运作经验,在中国也可以发展拥有中国传统民间工艺的DIY工作坊。这样的话,普通的人不仅可以深入了解民间手工艺的相关知识背景,还可以自己亲自动手制作。

第三,政府或对此感兴趣的产业人士出资,把分散的绣女们组织起来,也可以和民间艺术家连手,成立地方民间挑花手工艺工作室,设计出生产出与时俱进的挑花作品。

[1]郫县地方志办公室.郫县志[M].四川人民出版社,1989.

[2]朵渔.手艺人的黄昏,散文[M].百花文艺出版社,2002.

[3]刘晓春.民间文化视野中的文化批评,文化研究[M].天津社科院出版社,2001.

[4]李砚祖.作为文化工业的当代民间美术,有形与无形:中国民间文化艺术论集[M].湖北美术出版社,2003.

[5]杭间.手艺的思想[M].山东画报出版社,2001.

[6](日)柳宗悦.工艺文化[M].中国轻工业出版社,1991.

[7]张耀荣.刺绣[M].天津美术出版社,1997.