(深圳职业技术学院 职业教育技术学院,广东 深圳 518055)

从唐代开始,考赋逐渐成为科举考试的内容之一,宋、金、元三代沿袭此制。其间虽有争议与反复,但从较长历史阶段观察,赋体入试的台纲未曾更改。至明代,八股文占断科举考场,试赋已边缘化为某些小型考试(如礼部吏部考试、翰林院馆课、庶吉士考试等)的内容。明代试赋退出科举考试舞台并非突变,而是有一个渐变过程。唐、宋、金三代试律赋,元代变而试古赋。元代科场辞赋复古不仅突破了科举律赋传统,而且影响了明代科举考试制度的新变。要探寻辞赋退出科举考试制度的外在与内在逻辑,有必要从元代科场辞赋复古运动入手。通过考察元代科举考赋的基本情况、科场古赋观及其成因,有助于理解从宋末至明初辞赋与科举文制之间的互动关系。

一 多层面的科场辞赋复古

元代科场辞赋复古先后分三个阶段也是在三个层面展开:政策导向、考赋实践和范式传播。元代科场辞赋复古的三个阶段分别体现出科场古赋观的开放性、稳定性和普泛性。皇庆二年(1313)十一月,元仁宗诏行科举,以政令的形式确定了古赋在科举考试中的地位,诏曰:“若稽三代以来,取士各有科目,要其本末,举人宜以德行为首,试艺则以经术为先,词章次之。浮华过实,朕所不取……第二场古赋诏诰章表内科一道,古赋诏诰用古体,章表四六,参用古体。”此诏对古赋的说明仅限于“用古体”。“古赋诏诰用古体”,七字之内两次使用“古”字。拟诏者责任重大,必是经过反复推敲才定稿,断不可能如此随意地重复用字。对于赋这一文体的称呼,同年十月,中书省奏行科举时用的是“词赋”“律赋”,下诏时变成了“古赋”,可见是特意予以区别。“词赋”一词包含了“律赋”的意思,过于宽泛,故与“律赋”一词一并被弃而不用。诏中“古赋”二字实乃与“律赋”对举之文体名称,结合当时科举考试已沿用律赋数百年的语境,使用“古赋”二字的重点在于强调“非律赋”。如此一来,“古赋”二字与后面的“参用古体”就没有语义上的重复了。“参用古体”意在范本意义上排除时人创作的“古赋”。这一诏书对于元代的科场辞赋复古确定了纲领,同时也留下了巨大的想象空间,具有一定的开放性。

第二层面的元代科场考赋实践是与科举制度的兴废相始终的。元代科举制度从延祐元年(1314)开始实施,元统三年(1335)暂停,(后)至元六年(1340)重开,直到至正二十六年(1366)停科。所以,以元统停科为界,科场考赋实践是分为前后两期的,这两期的意义是不能等量齐观的。前期的考赋实践实际上承担着落实政令、建立科场古赋批评标准的重任。后期与前期间隔仅5年,部分考官与考生是前期的老面孔,古赋考评工作沿袭了前期的既定标准。所以,研究元代科场古赋观,应重视前期的考赋实践。

从至元八年(1271)算起,元朝建国43年没有开科取士,使一代士人失去了努力方向。开科考赋后又变律为古,使参考前代科考律赋的做法也失去了意义。所以在科举甫开时,考生和考官都面临着同一问题:什么才是合乎要求的科场古赋?他们都需要用考赋实践去填充宏观政策的细节。在此过程中,科举制度与文人群体的创作实践起到了重要保证与支撑作用,使科场的古赋观形成了比较稳定的内涵。

乡试和会试实际上是考赋实践中的两次筛选,其本质是得到了士人们科场古赋观的最小交集。乡试入选的赋作,是考生和乡试考官们对古赋期望值的交集。而会试中选的作品,则是考生、乡试考官、会试考官三方对古赋期望值的交集。乡试古赋作品、考生期望值、考官期望值是直接叠加在一起的。会试情况则有所不同,会试考官与乡试考官期望值的叠加则有一定的间接性和滞后性,二者对古赋的期望值是通过考生而非古赋作品发生联系。同时,会试在乡试的次年,前科会试考官的古赋观会反馈至后一科乡试评卷工作中。虽然具有间接性和滞后性,但是这种考试体制内古赋观念的反馈与叠加是非常有效的。这一特点决定了科场古赋观的形成需要若干个周期(3年为一个周期),前期20余年的考赋实践是足以完成这一任务的。

考赋实践离不开元初赋坛自由创作与评论所提供的智力支持。在延祐开科之前,赋坛的自由辞赋创作从未间断。卒于至元十二年(1275)的郝经,著有《皇朝古赋》一卷。其书今已亡佚,推测所收当为元初古赋作品。此阶段辞赋创作题材多样、体制随意、格律自由。像郝经、王恽、耶律铸、戴表元、任士林、王旭、刘壎、刘因、赵孟兆页、刘敏中、陈栎等人都是这一时期有名的赋家。这一时期论赋者也多取古赋。至元九年(1272)左右,郝经作《郝氏续后汉书》,卷中论及赋义。至元十三年(1276)后,王应麟作《困学纪闻》,其中杂有论赋文字。至元二十九年(1292)后,赵孟兆页作《赵松雪书七赋并识卷》,论赋以汉晋四家为尚。延祐三年(1316)谭景星作《通冯翰林书》论相如、子云之赋。大约在延祐三年之后,刘壎作《隐居通议》31卷,其中卷四、卷五为《古赋》,收集宋人赋作若干篇,并附有论赋文字。活跃的赋坛创作与批评涵养了考官和考生们的古赋观念,在对接“古体”与考生古赋作品方面发挥了重要作用。

科场辞赋复古的第三个层面是范式传播,即科场或科场模拟赋集的纂辑与传播。在科场赋集编纂方面,今能考见的有数种。这些赋集通过收录科举中选赋作或应考模拟赋作,为考生们提供了直观的示范,同时通过作品把考官们的古赋观传播出去。这几种赋集虽然都是在科举试赋制度推动下产生的,但编选标准是有差别的。

一类辑录的是科场中选的赋作。(后)至元二年(1336)前,徐勉之作《科举程文》若干卷,收有科考古赋,此书今已佚,王沂曾为此书作序,其序今存王沂《伊滨集》。至正元年(1341)前,刘仁初等编成《新刊类编历举三场文选》。此书务本斋所题小序云:“圣朝科举中场用古赋,而赋者辄能一洗近代声律之弊,复继古人浑雄之作,猗欤休哉!人(笔者注:疑为‘今’字之误)谨录甲寅以下入举高中之文,篇篇可为矜式者,类录诸梓,观者熟是,欲追踪贾、宋、班、扬之流,固不难矣。”此序把赋集推广古赋、为天下举子提供可供模仿的范本的用意表达得极为清楚。至正三年(1343)之前,周旉编成《皇元大科三场文选》。此书收至正复科之后辛巳(1341)乡试和壬午(1342)会试的程墨。卷末有庐陵刘时懋跋语:“三朝文选已行于前,今摭后科之英复镌于梓,庶以广后来之见闻,昭一代文气之盛大,览者必将有取焉。”

另一类是以杨维桢的《丽则遗音》为代表的辞赋大家备考时的私拟程式之作。《丽则遗音》由杨维桢门人陈存礼编成于至正元年(1341)之前,收杨维桢赋32篇,国家图书馆藏元刊本《新刊丽则遗音古赋程式》卷首有杨维桢自序,后有元人胡助题词,集内各赋有同年进士黄子肃评语,书末有陈存礼跋语。胡助题词曰:“丽则之名,其殆伤今之赋之不古乎?观其《三良》以下,追逐屈、宋,殆如铁厓之崭绝峭刻,人固未易于攀缘也,然而叶律铿锵,立格古雅,而陈意正大,诚有可则者,场屋之士,果能仿佛其步趋,吾知斯文之复古矣。”以胡助、黄子肃、陈存礼等人为代表的士林意见认为杨维桢拟作虽未经科举考官甄选,但也符合“丽则”的古赋标准,这是对考官们古赋观的符合逻辑的推演。其一,《丽则遗音》的作者杨维桢中进士,其才华与观念得到了乡试、会试两级考官的认可;其二,力推此书的三人与科举试赋关系非常密切。胡助曾三次担任科举乡试考官;黄子肃是科举出身,与杨维桢为同年进士;陈存礼热衷于纂辑老师杨维桢的科赋拟作,说明他对此也有深入研究。故他们的意见在某种程度上可以代表考官们的意见。

编成于至正二十五年(1365)之后的元代科赋集《元赋青云梯》收赋111篇,所收赋作性质介于上述两类之间,既有科场中式者,也有模拟习作。此书与《丽则遗音》收录拟作的意义不同。杨维桢天资高,得中进士,是当时文坛大家,其拟作成集时获士林代表人物高规格的推许;但是《元赋青云梯》所收不止一人的拟作,作者及作品既无考官背书,也没有文坛大家的推许,其取舍标准在很大程度上取决于纂辑者对古赋的鉴赏能力。纂辑者对科场古赋的鉴赏能力的养成以及对自己这种能力的自信是元代科场辞赋复古的最大成果,意味着由考官们主导的科场古赋观已经定型,并得到了广大士人阶层的普遍认可。

二 考官评语中的古赋观

考官评语是研究科场古赋观的核心内容。考察元代科场古赋观,一般有两种途径:通过作品体会或通过元人评论了解。后者要优于前者,因为通过作品研究古赋观,存在一个抽象和重构的过程,必然会解读出元人未有之义,或忽略元人本有之义,不够客观和准确,更无法排除研究者期望视域导致的偏差。要解决这一问题,就要尽可能还原元人的视角,避免从明清或当代人的视角审视元代科场辞赋的创作与批评。在还原元人视角的时候,微观的视角要优于宏观的视角。解读依托于具体赋作的微观批评时,丢失的信息要比解读宏观批评更少。今存收录元代科赋或习作的赋集有几种,如《新刊类编历举三场文选》《青云梯》《皇元大科三场文选》《丽则遗音》,其中《新刊类编历举三场文选》庚集赋作附有大量考官评语。该书庚集共八卷,收录了延祐元年(1314)至(后)至元元年(1335)之间乡试和会试中选者的辞赋作品,大部分赋首都附有不止一位考官的评语,还有个别评语夹杂于赋文之中,评语共计141处,约3000字。评语除个别字词难以辨认外,绝大部分字迹清晰,含义明确。这些评语针对单篇赋作进行了微观的点评,提示了由考官们主导的科场古赋观的关键信息点。

《新刊类编历举三场文选》庚集中的科场古赋批评是一场广泛的群体评价,是由多人在不同时间、不同地域,针对不同对象进行的评价活动。由此抽绎出的古赋观基本上可以排除因个人偏好或偶发因素影响而导致的偏差,是比较接近元人眼中科场古赋的真实面貌的,也是元代科场辞赋复古思潮中最稳定和最具有代表性的部分。在至正重开科举之后,科场的古赋评语虽然没留存下来,但绳墨前期成规是无疑的。所以,以《新刊类编历举三场文选》庚集中的考官评语作为研究元代科场古赋观的核心资料,是比较稳妥的。

首先,元代的科场古赋是一个历史性的概念。在科举议立过程中,对辞赋的古与今的划分,并无明确界定。考官们在考赋实践中,逐渐明确了古与今的时间分野。考官评语基本上可分为两类,一类是直评,即对赋作进行直接评论;另一类是拟评,评价时以前代赋家或赋作进行比拟。拟评的本质就是考官们通过对已明确为古赋的前代赋作进行评论,为直评建立参照系。拟评中提出的可作为参照系的有:《子虚》《甘泉》,扬、马、鲍、谢,子云文老(当为“考”字之误),屈、宋、班、扬,三百篇。整理一下,堪为范式的有《诗经》以及屈原、宋玉、司马相如、扬雄、王延寿、班固、鲍照、谢灵运诸家。这些作为参照的赋家虽然上起春秋,下讫南朝,但重点是在汉代。这与大约同时期刘壎在《隐居通议》把宋代黄庭坚等人的赋作视作古赋是不同的。原因之一在于刘壎评赋属于私评,即使有争议,亦无伤大雅;而考赋评卷属于公议,与考生的重大利益密切相关,其公正性尤为重要。因此,如何调和评卷过程中不同考官的分歧,达成稳妥一致的意见就颇显重要。如至正八年(1348),王铣参加会试时就遇到考官争议不决的问题,最终导致王铣落第。正是由于会有争议,所以要尽量把参照系标举得高一些,以尽量消除争议的可能性。另外一个原因是提高参照标准,可以提高考生赋作的质量,有利于考官们遴选出一些典范作品作为“矜式”,以起到对后续考试和评卷工作的示范和指导作用。开科初期,考官们立式取范的意图是很明显的,如延祐元年(1314)黄溍《太极赋》考官评语:“科举方行,若但取经义之有韵者,恐悟(当为‘误’字)后学。宜表而出之,以为矜式。”

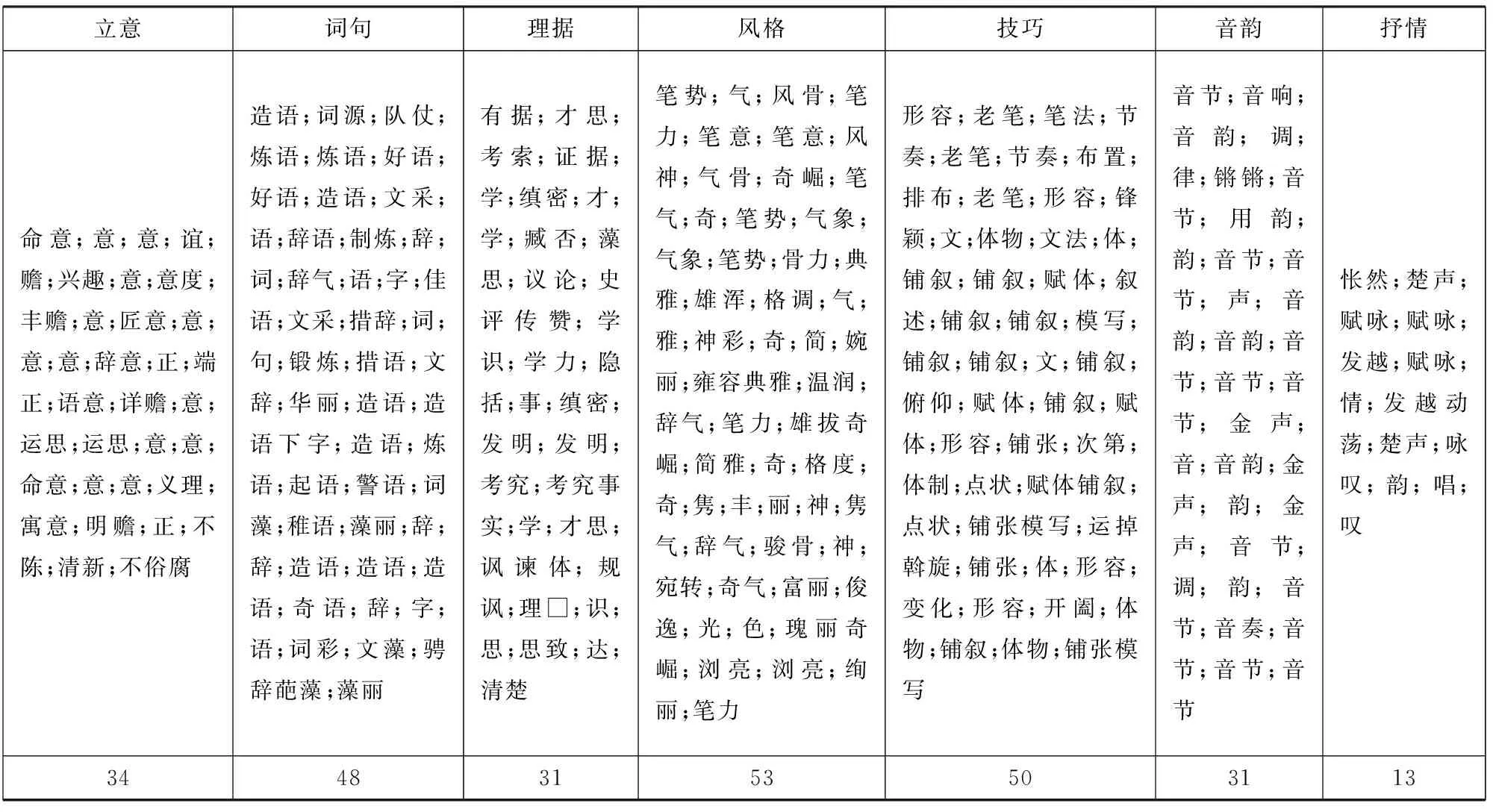

其次,科场古赋是考官们建构起来的一个文体概念。考官们表述评语时没有统一的概念体系,也没有固定格式,每个人都是从自己的视角,以自己的学养来阐释朝廷提出的“古赋参用古体”的纲领。为整合考官群体的古赋观,现通过对《新刊类编历举三场文选》庚集中所有考官评语进行研读,将其简化为260个关键词。这些关键词有些是名词,有些是动词,有些是形容词。虽然词性不同,但仍然是可以进行分类的。现将这些关键词分为立意、词句、理据、风格、技巧、音韵、抒情7个类别。具体分类情况见表1。

表1 《新刊类编历举三场文选》考官评语关键词分类分析表

表1所列很多词语所代表的概念具有多义性,故表中的分类是依据词语的主要义项,且在非严格意义上进行的。表格最后一行数字是本类概念下的词语数量,可以视为不同类别中关键词出现的频度。从各类别的关键词频度可知,元代考官评赋时首重风格,次技巧,第三词句,第四是立意,第五是理据和音韵,最后是抒情。

在每一个类别中,都有一些雷同或近似的关键词,这说明,在《新刊类编历举三场文选》涉及的20余年的考赋评卷工作中,考官们对古赋的看法在一定程度上取得了共识,形成了一个系统。现将考官们具有共性的批评标准综述如下,以呈现元代科场古赋观的基本情况。

1.风格。所谓风格,就是赋作的总体风貌。就总体风貌而言,赋要像赋,要有赋的特点,即表现为“赋体”。尤其是要避免因为过度追求内容向经史靠近而抹杀了赋的艺术特点。正如黄溍《太极赋》考官评语所说:“若但取经义之有韵者,恐悟(当为‘误’字)后学。”那么,考官们认定的赋体的艺术特点是什么?概括来说,就是气象宏大开阔、有骨力、奇崛、瑰丽、典雅。这几个特点,无疑脱模于汉大赋,汉代之后任何朝代的赋作都难以同时满足以上几个特点。这与考官们拟评时以汉代赋作为主是互为表里的。

2.技巧。技巧就是作赋时运用的技法,以作赋独有的技法创作出来的作品才有“赋体”的艺术特点。“铺张”“铺叙”“形容”“点状”“体物”“模写”是首要的技法。这几个词的基本意义是一致的,就是深入地体味描写对象的情状,并进行细致的描写和形容,以达到感染人的艺术效果。这个技法,是从汉赋开始确立的,也是赋体的根本特点。第二个技法就是要讲究“运掉斡旋”“俯仰”“节奏”等组织布局的方法。第三个要求就是“老笔”。所谓“老笔”,指经过长期训练,写作技法运用纯熟。

3.词句。推崇赋作中的“好语”,即赋作中的词句要达到精当确切、丰富华丽、奇巧雅致的要求。这一要求兼顾了词句的表情达意作用与审美作用。评语中对于辞藻华丽方面的点评甚至超过了表情达意方面的点评。这说明,追求辞藻华丽乃至奇字奇语既是考官们的倾向,也是考生们的努力方向。很难断言这种倾向与律赋的影响没有关系。

4.立意。古赋立意要求“清新”“深远”“详赡”“端正”,即不蹑人后尘,有自己独特的见解,而且有一定的深度,同时也要全面、正确。在科赋中,“归美于末”是常见的套路,但是在一些考官评语中,把这种立意视作新意的对立面,视作陈腐,提倡以讽谏立意。这与“端正”的要求是一致的,即赋作要导向正确,符合经义,有补于时。

5.理据。理据与立意关系密切,区别在于,立意重在确立赋作内容的角度,理据重在阐发内容的过程或细节,与逻辑和考证较为接近。考官们在理据上强调以才学和证据为基础,要有“考索”“考究”“发明”“隐括”“议论”等推理或论证环节,这些环节的要求是“缜密”“清楚”,在此基础上如果能融合“讽谏”,具有一定的现实意义就更好了。这里的“才学”“才思”“证据”“事实”等即指延祐开科前所争议的科赋应兼取的诸子、经史之学。推理、推论环节就是议论,主张议论入赋。这与拟评推崇汉赋的做法并不完全一致。

6.音韵。对音韵的要求,无非就是和谐响亮,对于考生来说可能不太容易,但对考官而言这是一条相对比较客观的标准,容易把握。音韵是辞赋的重要特征,对于律赋来说,尤为重要。但是,在考官们的评价中,音韵仅仅排在第六,处于相对次要的位置。在延祐之前科赋废立的争论中,对格律音韵松绑的意见,基本上得到了较好的贯彻。

7.抒情。在分类时,尽管把“楚声”也纳入了抒情一类,和抒情有关的关键词还是比其他类别要少得多。抒情是古赋文学性的本质表达,它作为评价的一个方面出现在科赋批语中,是一个新现象,值得肯定。但是在考官们的古赋观中,并没有把抒情作为主要的因素进行考量。只能说,科场古赋不排除抒情,但抒情并非衡量古赋的必要标准。尽量排除个性化的抒情因素,是科场赋的性质决定的。科场赋的本质,就是考生与政权的对话,与经典的对话,而非考生与自己内心的对话。

元代科场古赋观的实质是什么?只有把它串连到相应的历史环节中,才能看清楚。

从唐到明,科举试赋制度大致沿着律赋—古赋—八股文的路线演进,赋这一文种在由律赋过渡到古赋后最终消失在科举文制里。有学者认为,唐宋律赋与明清八股文之间有着某种演变与继承关系。姑不论此类观点之正误,但易使人产生由律赋直接演进到八股文的错觉,从而忽略元代科场古赋的历史作用。

黄侃在《文心雕龙札记》中论律赋曰:“其命题贵巧,选韵贵险,其规矩则有破题颔接之称,其精彩限于声律对仗之内 。”宋体律赋相比于唐体律赋,体式限制更为严格。命题一般须出自经、子、史,韵数一般限制为八韵,字数三百六十字以上,有时对用韵次序也有限制,韵书一般用《礼部韵》,句法、结构等方面的要求也更为严格。对于律赋而言,韵律是第一性的,是基本框架,即便是与内容安排相关的技法,也是以韵脚为单位进行划分的。

对比元代科场古赋考官评语的统计结果,在律赋中占据统治地位的韵律已经退居次要地位,取代它的是风格、技巧、词句、立意和理据。如果把立意和理据合并为对古赋内容方面的要求,则这一要求出现的频度居于首位。也就是说,元代科场古赋观的本质就是内容上在向经史和诸子之学靠拢、淡化韵律要求的同时,力图以汉赋为范本,保持赋体的文学性与艺术性。但在考赋实践中,经义性与文学性很难兼顾,除了这二者之间固有的不相容性,考生们也需要重点关注经义,尽量排除个人情绪,以尽量符合科举文制所期望的“端正”的价值观。在科举制度和经义的双重束缚下,失去了创作自由与个人情感的科场古赋,文学性的弱化不可避免。最后的结果就是,科场古赋观的实践结果进一步弱化了考赋在科举制度中的地位,它一方面使赋作在一定程度上失去了赋体的艺术特点,另一方面使赋作事实上成为“经义之有韵者”,与元代科举制度中针对汉人、南人的第一场考试中针对五经、不拘格律的经义出现了同质化的现象。元代科场古赋观在否定律赋的科场地位的同时,也在实践中部分否定了自身。这可能是考赋淡出科举舞台的重要原因之一。

三 科场古赋观的成因

从表面看,元代科场古赋观的形成是考赋制度存废的政策博弈结果。元廷实行科举前,进行了若干次讨论,比较明确地肯定了辞赋的科举地位。太宗九年(1237),耶律楚材谏取儒士,提出“仍将论及经义、词赋分为三科,作三日程试”。元太宗下诏于当年施行。这个考试虽未成常例,但开了元代“词赋”鼎列科举考试科目的先河。元太宗失后二年(1250),刘秉忠上书议立学校,开科举,他说:“宜从旧制,修建三学,设教授,开选择才,以经义为上,词赋论策次之。”刘秉忠的建议意在以学校教育夯实科举取士的基础,肯定“词赋”在学校教育中的地位。至元八年(1271)前,王恽上《论科举事宜状》对经义、辞赋两科提出了要求:“其经义、词赋两科,乞转经出题……其格律略除苛细。如故实、景象、明水、干羽、金在镕之类,例皆为命题。”他认为科举考赋在格律方面要求过于严格琐细,应进行适当松绑。

也有人对辞赋的科举地位提出异议,主张废除科举考试中“词赋”一科。王恽约作于《论科举事宜状》同期的《论明经保举等科目状》,反映了这一状况:“今体访尚书省批送礼部同翰林院官讲议科举事,省拟将词赋罢黜,止用经义、明经等科……何独词赋无益于学者治道哉……由是而观,反不若赋义之淹贯经史,扣击诸子,辞理、文采兼备之为愈也。”王恽是元初辞赋大家,对辞赋创作有着深厚的感情。面对废赋之议,他必须找出足够的理据进行反驳,这就是他主张的赋义“淹贯经史,扣击诸子,辞理、文采兼备”,把经义和明经的意义吸纳到赋义之中。这一理据与格律松绑一样,都是以退为守的让步,通过部分弱化律赋过于浓重的文体特征,涵纳反对者的诉求,以保卫辞赋的科举地位。博弈的结果是给科举试赋埋下了复古的伏线。

考赋制度存废的博弈反反复复进行了多次,最后双方都进行了妥协。至元十二年,徒单公履上书认为:“今欲取士,宜敕有司,举有行检通经史之士,使无投牒自贱,试以《五经》《四书》大小义、史论、时务策。夫既从事实学,则士风还淳,民俗趋厚,国家得识治之才矣。”把试赋完全排除在科举之外,此议得到了元世祖忽必烈的首肯。由此可见当时博弈之激烈。至元二十一年(1284),许衡又重提废赋之议:“继而许衡亦议学校科举之法,罢诗赋,重经学,定为新制。事虽未及行,而选举之制已立。”科举试赋乃前朝成例,在士人中有着深厚的基础,故废赋之事一直议而未行。正如至元二十九年(1292)后王恽《贡举议》总结的:“外据诗赋,立科既久,习之者众,亦不宜骤停。经史实学既盛,彼自绌矣。”最终朝廷给试赋定了调,保留试赋,但试古赋不试律赋。辞赋复古的导向终于由伏线转为明文。

政策层面博弈的结果给科场古赋观的形成提供了前提条件,科场古赋观的具体内涵的形成则有赖于当时考官和考生们科场考赋实践,在这一实践过程中,可以比较明显地看到两种力量的推动作用:一是赋体文学的内部发展规律,二是以理学为代表的实学思潮。

宋金律赋的极端化发展,推动了元代科场古赋观的形成。律赋发展到宋代,形式上的要求越来越烦琐和严苛,招致有识之士的批评。清人孙梅云:“自唐迄宋,以赋造士,创为律赋。用便程式,新巧以制题,险难以立韵,课以四声之切,幅以八韵之凡,栫以重棘之围,刻以三条之烛。然后铢量寸度,与帖括同科;夏课秋卷,将揣摹共术矣。徒观其绳墨所设,步骤所同,起谓之破题,承谓之颔接,送迎互换其声,进退递新其格。”这里虽然唐宋并提,但描述的状况更接近于宋代。当时,范仲淹和欧阳修的批评意见具有代表性。庆历三年(1043)范仲淹上《答手诏条陈十事》:“而国家乃专以辞赋取进士,以墨义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。”庆历四年(1044)欧阳修在《详定贡举条状》中批评道:“有司束以声病,学者专于记诵,则不足尽人材。此献议者所共以为言也。”议者甚众,宋仁宗曾于庆历间下诏在一定程度上放宽了对律赋的韵律限制。宋代熙宁和绍圣年间也曾两度罢试诗赋。金末元初刘祁说:“金朝律赋之弊不可言。大定间,诸公所作气质浑厚,学问深博,犹可观。其后,张承旨行简知贡举,唯以格律痛绳之,洗垢求瘢,苛甚,其一时士子趋学,模题画影,至不成语言,以是有‘甘泉’‘甜水’之谕,文风浸衰。”科场律赋对声韵的极端化追求,使律赋走向了自我否定。正如赵孟兆页所言:“宋之末年,文体大坏……作赋者不以破碎纤靡为异,而以缀缉新巧为得。有司以是取士,以是应程文之变,至此尽矣。”律赋走到穷途末路,为元代科场古赋观对声韵的松绑开辟了道路。

元代科场古赋观的形成也受到宋代律赋和文赋的影响。元至治三年(1323),湖广乡试王廷扬《登瀛州赋》夏州判评曰:“以议论为文章,一扫荒唐不经之语,复有引君当道之忠,非碌碌者。”元科场古赋重视议论,乃是从宋赋崇尚理趣而来。《律赋衡裁》评宋赋:“天圣、明道以来,专尚理趣,文采不赡,衷诸丽则之旨,固当俯让唐贤,而气盛于辞,汪洋恣肆,亦能上掩前哲,自铸伟辞。”尚理的倾向在宋代律赋和文赋中都有比较明显的体现。与王廷扬同年参加江浙乡试的林仲节作《四灵赋》,宋提举士元评曰:“此卷下语用字虽无《三都》《两京》之缜密,至于运意行文,颇有《赤壁》《秋声》之转指,可与言赋者也。”把宋代文赋与汉代大赋相提并论,可以看出宋代文赋对考官古赋观的重要影响。元代科场古赋对宋赋的吸收与继承也体现在韵律上,李调元说:“古人作赋,未有一韵到底,创之自坡公《老饕赋》始。题涉于游戏,而篇幅不长,偶然弄笔成趣耳。元人于《石鼓》等作,动辄学步,剌剌数百言不休,直如跛鳖之追骐骥矣。”《石鼓赋》是延祐元年(1314)江西乡试赋题,李调元所谓数百言不换韵似指江西乡试第二名李丙奎之《石鼓赋》。实际上,在延祐开科之前,元人论赋,已经深受宋人赋作的影响,这是形成元代科场古赋观的赋学理论基础。刘壎约作于延祐开科后不久的《隐居通议》直把宋人部分赋作视作古赋。“作器能铭,登高能赋,盖文章家之极致。然铭固难,古赋尤难。自班孟坚赋《两都》,左太冲赋《三都》,皆伟赡钜丽,气盖一世,往往组织伤气骨,辞华胜义味。若涉大水,其无津厓,是以浩博胜者也。六朝诸赋,又皆绮靡相胜,吾无取焉耳。至李泰伯赋《长江》,黄鲁直赋《江西道院》,然后风骨苍劲,义理深长,驾六朝,轶班左,足以名百世矣。”他认为李觏和黄庭坚的赋作在义理和风骨上超过了班固、左思等人的赋作,等于把李、黄二人的《长江赋》和《江西道院赋》列入了古赋的范畴。受到刘壎推许的宋人赋作还有陈文定《怀皋赋》、杨万里《浯溪赋》、黄庭坚《毁璧》《枯木道士赋》《龙眠操》、东坡赋《山中松醪》《昆阳城赋》、欧阳修《秋声赋》《哭女师》、吴镒《义陵吊古赋》等,推许的重点多在风格风骨、义理旨趣等方面,其中“奇丽”“形容”“笔力”等与元代考官评语中的概念基本一致。

元代科场古赋观与经史诸子结合较为紧密,背后的推动力量就是宋代以来以理学为代表的“实学”的意识形态化。徒单公履上书时主张科举考试应以“《五经》《四书》大小义、史论、时务策”等实学为核心内容,王恽主张保留试赋制度时亦称“经史实学”。唐宋以来,儒学的复兴以理学为标志,而理学具有很强的经世致用的实学特点。“‘宋学’所具有的‘义理之学’形态,绝不是被许多学者所批评的那样,是一种空谈义理的学说,相反,它从产生就是旨在创建一种明体达用内圣外王的学说。宋儒从儒家经典中阐发义理,一开始就是包含着创通经义与革新政令、世道人心与经邦济世的实学旨趣。”这里所说的“宋学”虽然比理学宽泛,但包含理学,用实学旨趣来概括理学的特征也是适用的。正因为如此,徒单公履和王恽上书时直接把儒学与实学等同起来。理学到宋末时已经形成了完整的知识和思想体系,也得到了官方的认可,但在政治领域中还没有发挥制度化的作用。到了元代,理学终于实现了与政治制度的结合,极大地推动了科举文制对律赋的否定。“尽管南宋后期理学已经从边缘走向中心……然而,历史常常出乎逻辑的意料,这种来自汉族文明的知识和思想,没有在宋代完成它与汉族政治权力的结合,却在异族入主中国以后的元代,完成了它的制度化的过程,实现了向政治权力话语的转变。”元代科举文制对律赋的否定就是理学意识形态化的一环。以许衡为例,可以明确地观察到这一点。许衡是奠定元代理学学术地位的最重要的人物。元人虞集评价他说:“使国人知有圣贤之学,而朱子之书得行于斯世者,文正(许衡谥文正)之功甚大也。”许衡致力于把理学融入元朝的立国制度的设计之中,他主张:“国朝仍处远漠,无事论此,必若今日形势,非用汉法不可也。”许衡坚决主张科举“罢诗赋”。按理说,科举试诗赋也是汉法,他却弃而不用,说明他所说的“汉法”就是他毕生研习推广的理学。以理学为核心的实学的影响,从根本确定了元代科场古赋观以立意和理据为主要评判标准的基本形态,这是至关重要的一步。