(阳泉诗词曲学会,山西 阳泉 045000)

任何一种艺术形式,由于艺术家的个人特质、偏好和一贯的坚持,就会形成一种相对稳定的与众不同的艺术风貌,这就是通常所说的“风格”。当这种“风格”被同时代众多人同时体现以及被不同时代人刻意效仿传承,这个群体就形成了“流派”。“风格”是个体特质的再现与固化;“流派”则是群体特质的再现与固化。也就是说,流派就是风格相同或相近的现实与延续群体。例如在唐诗里,有以李白为代表的浪漫主义诗派,有以杜甫为代表的现实主义诗派,有以王维为代表的田园诗派,有以岑参为代表的边塞诗派等等。在宋词里,有以苏东坡、辛弃疾为代表的豪放词派,有以晏殊、柳永、李清照、周邦彦等为代表的婉约词派,等等。

“流派”的形成,须要具备三个客观条件:一是具有形成独特艺术风貌的被尊崇的客体权威人;二是有被同时体现及被刻意效仿传承的客观群体;三是有被环境承认与接受的社会氛围。流派的差别主要反映了作家审美理想和创作实践的差异。艺术流派的涌现和并存,是艺术繁荣的重要标志,也是艺术成熟阶段的重要标志。流派的存在,是为社会创造的宝贵文化遗产。

艺术流派的研究与总结,是历代被关注的课题,也是文化理论研究的重要方面。唐诗如此,宋词如此,元曲亦是如此。

蒙元自灭金(1234)入主中原到明灭元(1368)的134年间,蒙元社会的主流文化形态是元曲的发展。元曲是以杂剧(杂剧文学)和散曲两条脉络相互独立又相互交融促进而发展。戏剧则逐渐向完整的故事化、人物的性格化、表演的程序化而日益提高和成熟。杂剧作家产生了关马郑白风格各显的四大家。散曲则经过了前、后两个时期的发展和演变,形成了不同风格的作家群及流派。但对元曲不同风格的作家群及流派的认识,是经过了长达六百年之久的一个漫长过程,至今仍在探讨中。

一 元代散曲风格流派的认识过程

1313年,即元仁宗皇庆二年,元杨朝英编选了首部散曲作品的汇集本《乐府新编阳春白雪》。此时距蒙古政权入驻中原起,已有79年,距灭南宋一统也已34年。这近八十年间,杂剧日渐成熟,散曲作品争奇斗妍,作家云集,作品和作家风格特色已见端倪。贯云石在给杨朝英《阳春白雪》所作序中,最早论及北曲作家的风格和特点,序云:北来徐子芳滑雅,杨西庵平熟,已有知者;

近代疏斋妩媚,如仙女寻春,自然笑傲;

冯海粟豪辣灏烂,不断古今,心事又与疏翁不可同舌共谈;

关汉卿、庾吉甫造语妖娇,适如少美临杯,使人不忍对。

(《阳春白雪·序》)

此处贯云石共评点了徐子芳、杨西庵、卢疏斋、冯海粟、关汉卿、庾吉甫6人的写作风格,概括出了“滑雅、妩媚、豪辣、妖娇”的各自特点。

1319年(元延佑己未六年)贯云石还为张可久《小山乐府》写过序文,序中说:

择矢弩于断枪朽戟之中,拣奇璧于破物乱石之场;抽清配白,奴苏隶黄。文丽而醇,音和而平,治世之音也。

(《小山乐府·序》)

刘时中为张可久的《小山乐府》作过跋,其跋曰:

小山《今乐府》行于世久矣,《吴盐》稿最后出,漉沙构白,熬波出素,演化神奇,雪飞花舞,真擅场之工也。

(《小山乐府·跋》)

贯云石、刘时中二人对张可久作品的评鉴,都指出了张可久文风“文丽而醇,音和而平”、“熬波出素,演化神奇”,具有善于化俗为雅的熔炼之功,也都指出了张可久曲具有雅丽特点的艺术风格。

1324年,元周德清在《中原音韵》的《作词十法·定格四十首》中,对40首曲进行了评价。当评论到马致远的[越调 天净沙 秋思]时,称“秋思之祖也”;评其套数[双调 夜行船 秋思]时,称“谚曰:‘百中无一’。余曰:‘万中无一’”。周德清对马氏作品的评价,虽然没有指出风格特点,但对马致远的两首秋思却高度概括了其水平地位,为进一步剖析特色奠定了基础。

1347年,元末著名诗人、文学家、书画家和戏曲家,与陆居仁、钱惟善合称为“元末三高士”、泰定四年进士的杨维桢(1296—1370),在其《周月湖今乐府序》中,谈及北曲作家们的风格时云:

士大夫以今乐府鸣者,奇巧莫如关汉卿、庾吉甫、杨淡斋、卢疏斋;豪爽则有如冯海粟、滕玉霄;蕴借则有如贯酸斋、马昂父。

(《东维子集》卷十一)

杨维桢的这些评价是在元灭亡19年前提出的,可以说是总揽元通朝作品的观察结论。他把北曲的风格特点概括为“奇巧”、“豪爽”、“蕴籍”三种风格,并指出了具有代表性的作家群。杨维桢的这些结论,为后人总结元散曲风格特色,显然具有引领、参照和启发的作用。

1368年元朝灭亡,代之以明。这为全面评价元朝文化创造了历史条件。明初朱权在洪武三十一年(1398),即元亡后30年成书的《太和正音谱》中,除对元散曲格律进行总结外,还对元及明初曲家风格进行了系统总结和评价。

在“古今群英乐府格势”一节,共列“元一百八十七人”,其中有总体评价并有详解的,有12人,即马东篱、张小山、白仁甫 、李寿卿、乔梦符 、宫大用、王实甫、张鸣善、关汉卿、郑德辉、白无咎,如:

马东篱之词,如朝阳鸣凤。

其词典雅清丽,可与灵光景福而相颉颃。有振鬣长鸣,万马皆瘖之意。又若神凤飞鸣于九霄,岂可与凡鸟共语哉?宜列群英之上。

张小山之词,如瑤天笙鹤。

其词清而且丽,华而不艳,有不吃烟火食气,真可谓不羁之材;若被太华之仙风,招蓬莱之海月,诚词林之宗匠也。当以九方臯之眼相之。

…………

(《太和正音谱》)

其余的人则只有总体评价而无细解,如:

贯酸斋之词,如天马脱羁。

邓玉宾之词,如幽谷芳兰。

…………

(《太和正音谱》)

像这样大面积、力求系统评价元曲风格特点的,朱权还是第一人。从这些评价中可以看出:

一、朱权已经触摸到元散曲一些本质特性,如马东篱之词,“其词典雅清丽”;张小山之词,“其词清而且丽,华而不艳”;费唐臣之词,“神风耸秀,气势从橫”;宮大用之词,“其词锋颖犀利,神彩烨然”,等等。朱氏已经看到了散曲有“清”和“丽”者,有“气势从橫”者,这已经是两种不同风格了。

二、对没有细解的作家的评价,“如天马脱羁”、“如幽谷芳兰”、“如天 环佩”、“如雪窗翠竹”等等,对个体作家进行了形象概括。虽然这种概括过于笼统,不同人理解的空间差别很大,有的甚至过于牵强,但朱权毕竟看到了作家的个体差异和个性特点。

三、朱权这些评价只是对个体作家的概括,还没有上升到对群体作家的综合概括、立派分野,尽管如此,已经为后人的研究、认识,作了基础性的工作,对后世曲论家认识元曲的风格流派,具有重要的启迪意义。

明中叶戏曲理论家何良俊曾谈及“元曲四大家”曰:

元人乐府称马东篱、郑德辉、关汉卿、白仁甫四大家。马之词老健而乏姿媚,关之词激厉而少蕴借,白颇简淡,所欠者俊语,当以郑为第一。

(《四友斋曲说》)

何良俊这里谈到元曲代表人物关、郑、白、马的各自风格,指出马“老健”但少“姿媚”;关“激厉”但少“蕴籍”;白“简淡”但少“俊语”。“当以郑为第一”,反衬郑具有“姿媚、蕴籍、俊语”的风格。虽是一家之言,但也说明元曲中具有“姿媚、蕴籍”的一派风格。

《四友斋曲说》最有价值的理论思想,是“本色论”。何良俊评:

《西厢》全带脂粉,《琵琶》专弄学问,其本色语少。盖填词须用本色语,方是作家。

评《倩女离魂》曰:“清丽流便,语入本色”;

评《丝竹芙蓉亭》曰:“通篇皆本色,词殊简淡可喜”;

评《虎头牌》曰:“情真语切,正当行家”。

评《琵琶记》时曰:高则诚才藻富丽,如《琵琶记》“长空万里”,是一篇好赋,岂词曲能尽之,然既谓之曲,须要有蒜酪,而此全无,正如王公大人之席,驼峰、熊掌、肥腯盈前,而无蔬、笋、蜆、蛤,所欠者中风味耳。

(《四友斋曲说》)

在何氏的曲学美学观念中,“简淡”、“情真语切”,即是“本色”论中两个首要特征。除此之外,“本色”还须有“意趣”风、“蒜酪”味。”因而词“简淡”,情“真切”,再加上有意趣之“风味”,便是《曲说》之所谓“本色”的基本内涵。这个观点道出了早期以关汉卿为代表的曲之风格流派的本质特点,对后世影响颇大。

明代晚期戏曲作家、曲论家的王骥德在谈到曲风时说:

曲以婉丽俏俊为上。

(《曲律·杂论》)

世称曲手,必曰关、郑、白、马,顾不及王,要非定论。

(《新校注古本西厢记》)

元人称关、郑、白、马,要非定论;四人汉卿少杀一等,第之当曰王、马、郑、白,有幸有不幸耳。

(《新校注古本西厢记》)

王骥德推崇曲以”婉丽俏俊”为上品。王骥德推崇王实甫同何良俊推崇郑光祖一样,都是从王和郑的作品风格丽雅、蕴籍、姿媚的角度加以肯定。这实际反映明人推崇雅化倾向审美观。但从另一角度也恰恰说明元曲有清丽风格作品的群体。

清早中期的徐大椿则有另一说法。

徐大椿所著《乐府传声》一书,颇受戏曲界重视。其中《渊流》、《元曲家门》论及曲学问题。《元曲家门》中分析了“曲”与“诗词”的不同,其曰:

元曲为曲之一变……若其体则全与诗词各别,取直而不取曲,取俚而不取文,取显而不取隐,盖此乃述古人之言语,使愚夫愚妇共见共闻,非文人学士自吟自咏之作也。若必铺叙故事,点染词华,何不竟作诗文,而立此体耶?……但直必有至味,俚必有实情,显必有深意,随听者之智愚高下,而各与其所能知,斯为至境。……正所谓本色之至也。此元人作曲之家门也。知此,则元曲用笔之法晓然矣。

(《乐府传声·元曲家门》)

徐大椿认为元曲有三个显著特点:即“直”、“俚”、“显”,这是元曲的“本色之至”,而且是元人作曲的撑家立户的根本,故曰:“元曲家门”。但“直”必有“至味”,“俚”必有“实情”,“显”必有“深意”,这才是最高境界。这些观点为元曲作为“俗文学”创造了理论基础,对后世对元曲的认识亦有很深的影响。

到了清晚期刘熙载对元曲评价与认识则有了一个新的飞跃。刘熙载对曲的风格做出了全新的判断,其曰:

《太和正音谱》诸评,约之只清深、豪旷、婉丽三品。清深如吴仁卿之“山间明月”也,豪旷如贯酸斋之“天马脱羁”也,婉丽如汤舜民之“锦屏春风”也。

《艺概·词曲概》

刘熙载认为,《太和正音谱》对诸家的评点,其风格总的可以分为“清深”、“豪旷”、“婉丽”三种类型。“清深”者,像吴仁卿有“山间明月”之感——清朗透彻;“豪旷”者,像贯酸斋有“天马脱羁”之感——无拘无束;“婉丽”者,像汤舜民有“锦屏春风”之感——熙丽清雅。刘熙载首次从纵览群体定性的角度,对散曲的风格做出了界定。刘熙载的定义,极大地影响了后世对元曲的风格特征的认识。

再稍后一些,即清末民初的大学者王国维对元曲风格的定性,也有其独到的看法。王国维在谈到元曲风格时曰:

元代曲家,自明以来,称关、马、郑、白,然以其年代及造诣论之,宁称关、白、马、郑为妥也。关汉卿一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。白仁甫、马东篱高华雄浑,情深文明;郑德辉清丽芊绵,自成馨逸,均不失为第一流。其余曲家,均在四家范围之内。

(《宋元戏曲考》)

“关、马、郑、白”为元曲名家,最早出自元代周德清《中原音韵》序中,四者代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就,因此后人称为“元曲四大家”。

王国维认为:关汉卿“一空依傍,自铸伟词”,“字字本色”;白仁甫、马东篱“高华雄浑,情深文明”;郑德辉则“清丽芊绵,自成馨逸”。简言之,四人三种风格特色,概为“本色、雄浑、清丽”。特别提到“其余曲家,均在四家范围之内”。这就明明确确将元曲总体风格归结为“本色、雄浑、清丽”三种状态,而三种风格的代表人物就是“关、马、郑、白”。

近代著名学者任中敏对元曲风格流派则另有一说。任中敏对散曲流派如是说:

涵虚子所定乐府十五体,除前节已引之八体外,尚有关于文章派别者七体,此七体中,细按之仍有重复不切实处,仅单丘体之豪放不羁、江东体之端谨严密、东吴体之清丽华巧,可以鼎峙而立,成为三派。

仅立豪放、端谨、清丽三派,事实上已可以广包一切。

三派鼎立,分别在词意之收放与文质之间。仅言豪放、端谨、清丽,于意已足以表现其各派之特色。

元人散曲之中,豪放最多,清丽次之,端谨较少。

(《散曲概论·派别第九》)

《散曲概论·派别第九》还指出了各派的特点区别:

豪放一派则“用意遣词,两俱豪放不羁”,“赖重意境之超逸以造成豪放,乃豪放之第一义也。”

端谨一派“不作恣睨放诞,且遣词又多用循循规矩之文言”,“盖曲之工全持机趣,端谨者其趣已鲜”,“终非第一流好曲子”。

清丽一派“为渲染,为焕然成采,而不俚质白描,且用意仍清疏潇洒者”,“为清丽华巧之一派”。《散曲概论·派别第九》

任中敏的散曲风格美学观,将散曲厘定为“豪放”、“端谨”、“清丽”三体,“三派鼎立”,“已可以广包一切”,“已足以表现其各派之特色”。在数量上“豪放最多,清丽次之,端谨较少”。而后又“剔去端谨,专取豪放、清丽两派论元人”。任中敏从总体的曲学风格概括了散曲形成“三派”的特点及数量界限,提出了清晰的散曲风格美学认识。

由于任中敏在散曲研究领域的突出成就与贡献所产生的影响,其“豪放、清丽”两派“主体说”深深打动了、影响了后人,几乎定格了后世散曲学术界的认识观念与观点。

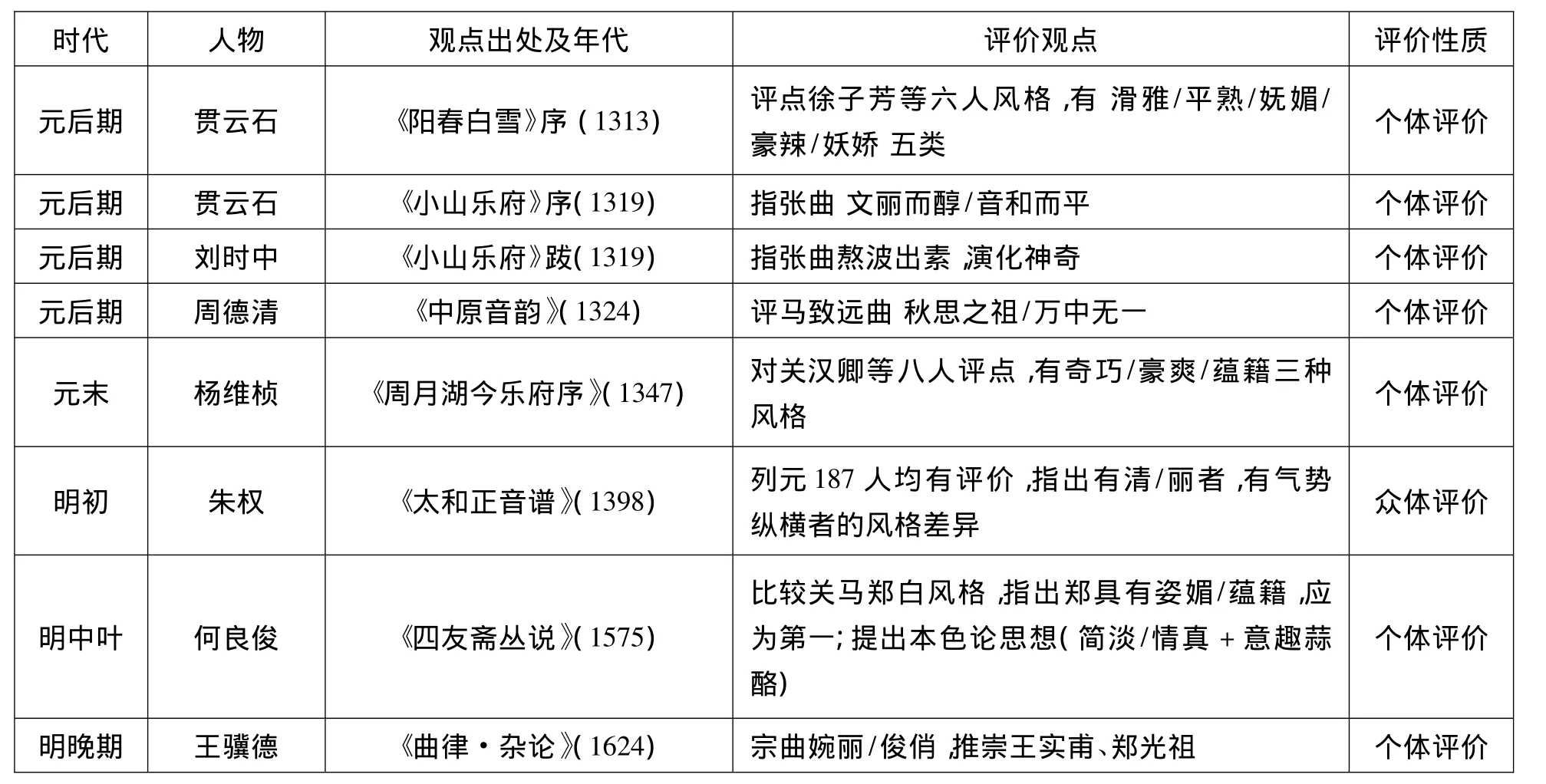

为了系统理清学者对散曲的认识过程,我们将上述观点总结示表如下:

散曲风格流派认识总结表

分析如上表,我们可以看出:

一、关于散曲的风格认识,从元朝后晚期即开始有人试图概括和总结。目前得知的文献最早是起于贯云石的《阳春白雪序》皇庆二年(1313)。以后历朝历代文人学者均有从不同角度加以研究,直到任中敏先生的《散曲概论》(1930)问世,学界逐步取得了共识。这期间经过了元、明、清到民国,共经过了617年即六个世纪多才有了较稳定的共识。

二、散曲风格的认识是先从个体评价开始的,例如对徐子芳等六人的评价、刘时中对张可久的评价等等。进一步的挖掘认识演进到对众体的评价,例如明初朱权对187人的评语、评价。而对元曲的总体评价要等到清朝的早中期徐大椿的《乐府传声》(1748),提出“直俚显”的“元曲家门”说,此时距元朝灭亡已是380年了。随后便有清晚期的刘熙载的“三品”说、清末民初王国维的“三风格”说、民国任中敏的“三派”说。元曲的总体评价均出现在清中期以后。这种“个体——众体——总体”的认识过程,是符合一般的认识论的,只是过程太漫长了点儿。

三、对散曲的全面概括,虽然始于清朝早中期徐大椿的《乐府传声》,提出“直俚显”的“元曲家门”说,但这种“一分说”的认识,虽然反映了元散曲一个重要的特性,但是远不能正确全面地概括散曲的全部特性。全面概括散曲的全部特性的,当首推刘熙载《艺概·词曲概》中提出的,散曲风格总的可以分为“清深”、“豪旷”、“婉丽”三种类型的“三品说”。这已是1873的事,距元朝灭亡已过了505年。随后便是王国维的《宋元戏曲考》(1912)将元曲总体风格归结为“本色、雄浑、清丽”三种状态。再随后便有任中敏的《散曲概论》(1930)将散曲厘定为“豪放”、“端谨”、“清丽”三派。“三分说”虽然角度各不相同,但时间集中在清末到民国初的57年间。这半个世纪是对散曲风格认识的一个飞跃期。

四、其实对元曲风格全面认识的最早萌芽,应算元末文学家杨维桢《周月湖今乐府序》(1347)对关汉卿等八人的评点,指出有“奇巧”、“豪爽”、“蕴籍”三种风格,虽然只是对部分人的评价、但已有了总体特性的种子了。当我们把不同时代人对散曲风格的认识对比在一起时,就看出了对散曲评价的共性问题了:

杨维桢:“奇巧”—“豪爽”—“蕴籍”(1347)

刘熙载:“清深”—“豪旷”—“婉丽”(1873)

王国维:“本色”—“雄浑”—“清丽”(1912)

任中敏:“端谨”—“豪放”— “清丽”(1930)

在这些认识中,很明显,元散曲风格具有“豪放”—“清丽”两大派别,是普遍的共识,尽管词句表述有所差别,但本质特征是一致的。

有所不同的是,第三种风格的表述差别很大。杨维桢与王国维的“奇巧”与“本色”是一种表达,有相近之处;刘熙载与任中敏的“清深”与“端谨”是另一种表达,也有相似之处,但两类表达不是一回事。“奇巧”与“本色”,说明的是一种特色,而“清深”与“端谨”,说的是一种表达方式,尤其是“清深”一词含混不清,连任中敏都批评他“清深为义不稳洽,远不如端谨矣”(《散曲概论》)。其实“端谨”一词其清晰度也不怎么样。

第三种风格的差别表述,不是词句的差别,而是对另一种风格认识的差别,因而成为后人学术争论的焦点。

五、关于散曲风格的认识,经过六个多世纪的探讨,其风格流派可分为“豪放”、“清丽”两大派别,终于有了基本的共识,对散曲风格的本质特征,有了一个基本的概括。这种共识对元曲的总体文学价值有了重要提升,使元曲同唐诗、宋词能站在同一起跑线上、站在同一个高度上进行比较研究,为格律诗体形成“三峰并峙”局面而列入中国文学史册。

现在,许多散曲的研究专著、大学的教科书,一般通常的观点都认为元散曲的风格流派应分为“豪放”、“清丽”两大派别。但仔细观察起来,我们会发现两个问题:

一、用“豪放”一词概括元散曲风格特点是否准确?它同宋词的豪放派有传承关系吗?

二、用“豪放”、“清丽”两大派别说,能涵概元散曲风格的全部特征吗?

我们讨论这两个问题。

二 用“豪放”一词概括元散曲风格特点混淆了与宋词豪放风格的本质差别

在中国文学史上,宋词同唐诗一样成为一个朝代文学的光辉典范,彪炳史册千百年。宋朝的词风,公认的分为两大派——豪放词风与婉约词风。前者以苏辛为代表,还有李纲,陈与义,叶梦得、朱敦儒、张元干、张孝祥、陆游、陈亮、刘过等一大批杰出词人;后者以李煜、柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等一直到南宋姜夔、吴文英、张炎等大批词家为代表。“豪放”、“婉约”之说最早见于明中叶张綖:词体大略有二:一体婉约,一体豪放。婉约者欲其辞情酝借,豪放者欲其气象恢弘。盖亦存乎其人,如秦少游(秦观)制作多是婉约,苏子瞻(苏轼)之作多是豪放。大抵词体以婉约为正。

(《诗余图谱》)

《诗余图谱》最大的功绩有两条:一是自宋以来,最早总结出具有词谱意义的谱书;二是是自宋以来,首次总体概括出宋词风格有“豪放”、“婉约”的两分特征。豪放与婉约风格的界定,说明宋词风骨具有偏于“阴柔”之美与偏于“阳刚”之美的两种基本倾向,对于理解、认识宋词的艺术风格特色,无疑是一次理性上的飞跃。这种认识对后世学者对文学美学的理解,产生了极深远的影响。后来元散曲风格的总体判定,显然是受了张綖美学观念的影响。

对于宋词豪放风格的认识,我们试举几例以观察:

苏轼《念奴娇赤壁怀古》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪.江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

辛弃疾《破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

岳飞《满江红 怒发冲冠》

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

(《全宋词》)

从这些宋词例中,可以看到宋豪放词的共性特点是:(1)创作视野开阔,选题多为天下大事、取军情国事重大题材,以抒发爱国复家的壮语宏声,词容雄阔。(2)词风慷慨激越,气象恢弘,气度超拔、雄放 。苏词则“横放杰出”、“词气迈往”、“书挟海上风涛之气”;辛词则“慷慨纵横”、“不可一世”。(3)语词宏博,语言风采多姿、汪洋恣意,喜用诗文手法入词,崇尚率直而不以含蓄婉曲为能事。(4)豪放之词不拘死音律,多以境界开放、心胸恣展为上。

元散曲则是另一番景象。

元人散曲的风格流派,一般皆接受任中敏分为豪放与清丽为主的两大派别观点。元人豪放一派以马致远为代表,还有冯子振、滕玉霄、贯云石、张养浩、刘时中、薛昂夫、汪元亨等人。清丽一派则以张可久为代表。试举元曲豪放词例以看其风格特征:

马致远 《双调夜行船》秋思

[夜行船]百岁光阴如梦蝶,重回首往事堪嗟!昨日春来,今朝花谢,急罚盏夜阑灯灭。

[乔木查]想秦宫汉阙,都做了衰草牛羊野。不恁么渔樵无话说。纵荒坟横断碑,不辨龙蛇。

[庆宣和]投至狐踪与免穴,多少豪杰!鼎足虽坚半腰折,魏耶?晋耶?

[落梅风]天教你富,莫太奢,无多时好天良夜。富家儿更做到你心似铁,争辜负了锦堂风月。

[风入松]眼前红日又西斜,疾似下坡车。不争镜里添白雪,上床与鞋履相别。休笑巢鸠计拙,葫芦提一向装呆。

[拨不断]利名竭,是非绝,红尘不向门前惹。绿树偏宜屋角遮,青山正补墙东缺,更那堪竹篱茅舍。

[离亭宴煞]蛩吟罢一觉才宁贴,鸡鸣时万事无休歇,何年是彻?看密匝匝蚁排兵,乱纷纷蜂酿蜜,闹穰穰蝇争血。裴公绿野堂,陶令白莲社。爱秋来时那些:和露摘黄花,带霜烹紫蟹,煮酒烧红叶。想人生有限杯,浑几个重阳节?嘱咐你个顽童记者:“便北海探吾来,道东篱醉了也!”

冯子振 《正宫鹦鹉曲》赤壁怀古

茅庐诸葛亲曾住,早赚出抱膝梁父。笑谈间汉鼎三分,不记得南阳耕雨。[幺]叹西风卷尽豪华,往事大江东去。彻如今话说渔樵,算也是英雄了处。

贯云石《双调殿前欢》

畅幽哉!春风无处不楼台。一时怀抱俱无奈,总对天开。就渊明归去来,怕鹤怨山禽怪。问甚功名在?酸斋笑我,我笑酸斋。

(《全元散曲》)

通过宋词、元曲两组词例的对比,可以看出,宋词的豪放风格与元曲的豪放风格有着极大的差别:

(一)在立题上,宋豪放词多体现词人个体命运与国家民族命运的紧密相连。特别是靖康之变之后,词人多发悲壮之音,唱慷慨之声,多是壮怀激烈的词作。宋词的豪放艺术风格,饱含着浓烈的奔放的豪情、豁达的乐观态度,以及要求为国家建功立业的理想。而元豪放曲的题材,立题多为叹世归隐、隐匿山水、官场险恶、人生易逝。就是张养浩《潼关怀古》虽在同情百姓,亦是哀叹无奈。叹世归隐、消极艾怨避世成为元散曲总体题材的中心区域。

(二)在情感上,宋词的豪放多激昂阔朗,铿锵作响,以舒国情为尚;元曲的豪放则多怒怨慨郁,纠结胸臆,无奈难展,以泄私情为长。

(三)在意境上,宋苏词流溢着自由奔放,乐观开朗,自由挥洒的浪漫主义特征。宋辛词则饱含豪壮而苍凉,雄奇而沉郁的意境,构成了辛词的浪漫主义特征。而元的豪放曲由于时代与社会背景的原因,理想与现实的巨大差距,曲多长吁短叹的抒发怀才不遇的感慨,呐喊人生与社会的不平。那些叹世归隐之作,怀古比今之题,也多展现一种心灵苦怨的空冥。宋词豪放展现的是一种积极向上精神境界,而元曲豪放体现的是一种消极无奈与反抗无果的精神境遇。

同样都是读儒家诗书的知识分子,在宋朝与元朝的不同时代,在宋词与元曲不同文学形式中,表现了完全不同的境况,这是由不同的时代背景造成的。

宋朝是比较重视文治的朝代,是比较重视知识分子作用的王朝。开国皇帝赵匡胤深知唐后期武官藩镇祸乱天下的史实,因而崇尚文治国策,留在太庙中的“誓碑”可为一证。由于北宋比较宽松的政治文化环境,因而涌出那么多杰出的胸怀开阔的政治家、文学家、思想家。像王安石、范仲淹、苏东坡等文风豪阔的大家就是典型的范例。

到了南宋,由于失去了半壁江山,儒家熏陶出来的知识分子官员,不少人因国家仇民族恨的长期压抑,政治理想和社会现实的矛盾,使他们渴望精忠报国的理想难以实现,因而一些作品表现出了慷慨激昂,热情澎湃,豪迈奔放而又忧思悲壮,沉郁苍凉的文风。像辛弃疾、陆游、岳飞等就是典型的范例。

但元朝就大不一样。蒙元由于鞭马立国,没有儒家治政习惯,政治专权,社会黑暗。国内民族政策实行蒙古、色目、汉人、南人“四等人”制度,对汉人、南人实行压制、限制,社会地位极低。蒙元政权从灭金入主中原后80年间废止科举取士制度。恢复科举后,“四等人”考试待遇、名额录取及官职分配大不一样,汉人知识分子极受政权冷落,位于“八娼九儒十丐”的地位。元代深受儒家传统思想影响下的知识分子,崇尚报国为怀的儒士,现实把他们的报国之志拒之千里之外,他们的人生处境失落而窘迫、心境惨淡而灰冷,社会地位边缘而卑下。在这种历史背景下,他的解脱之路便只有避世逃境、归隐山林,或为生计而流落勾栏,但又不心甘情愿,于是他们的挑战武器便是作品中的呼喊,鞭挞社会时弊,发泄心中不平,体现一种消极的反抗情怀。

宋朝的历史造就了宋豪放词的词风;元朝的历史造就了元豪放曲的曲风。虽都曰“豪放”,但本质却大不一样。对于宋词与元曲不同文学内涵特征的文风,却用同一个词“豪放”来界定,明显的不那么恰当。不少的元曲著述也意识到了这一点。这些文献在阐述元曲豪放风格时,加了很多说明,指出元曲的“豪放”与宋词的“豪放”是不同的,是不同的“豪”与不同的“放”云云。

从逻辑学角度看,概念是反映对象的本质属性的思维形式,是对特征的独特组合而形成的知识单元,是通过抽象化的方式从一群事物中提取出来的反映其共同特性的思维单位。概念都有其内涵与外延,即其涵义和适用范围。明确概念就是要明确概念的内涵和外延。“定义”是明确概念内涵的逻辑方法,“划分”是明确概念外延的逻辑方法。一个概念只能界定具有共同特性的一群特定事物,而不可能同时界定具有不同特征的另一种事物。一个概念界定某一事物时,如果要附加很多注解的话,这个概念一定是不准确的。因此,用“豪放”来表述宋词豪放特征,在已取得公认的情况下,再用“豪放”来表述不同特征的元曲,就显然背离了概念的基本定义。难怪一些文献在阐述元曲“豪放”风格时,要加一大堆注解与说明,这种累赘的表述只能说明是借用了一种不恰当的概念。

这一点连历史上一些学者也注意到了。在概括元曲“豪放”风格特点时,杨维桢用“豪爽”(1347)、刘熙载用“豪旷”(1873)、王国维用“雄浑”(1912),唯任中敏用“豪放”(1930)一词。因此本文认为:在界定元曲中“豪放”一类风格特点的作品时,鉴于咏叹元代知识分子心灵苦闷、愤懑、无奈时,其表达善直抒胸臆、用词豁达率直、用意清朗通白,毫无饰饰之意,因而用“旷达”一词似更为合适,以区别对宋词豪放的重叠表达。

三 用“豪放”“清丽”二分界定,不能全面概括元散曲的风格特征,元散曲实际存在三种不同特色风格的作品群

在众多著作中,在阐述元曲风格特征时,大都认为是分为“豪放”“清丽”两大主要派别。但也有不少文献,非常强调元曲的俚俗、直白、泼辣、戏谑、嬉戏怒骂的风格,加上“意趣蒜酪”味,认为这才是元曲的本色特征。这一类作品群“豪放”“清丽”是涵盖不了的,也不可能归并到这两大流派中。其实,在历史上对元曲风格流派比较准确概括的当推王国维为第一人,而不是任中敏。王国维在《宋元戏曲考》中提出元曲具有“本色”—“雄浑”—“清丽”三种状态,以关马郑白为其代表,是比较接近元曲风格客观实际的,因郑与张可久均为清丽、蕴籍作品之人。但王国维的论述并没有引起学界的关注与重视,致使元曲研究界长期沿用任中敏的“豪放”—“清丽”两派说;而另一些文献又反复强调、推崇元曲具有“本色”的显著特点,是元曲的根本。这种认识的矛盾状态长期分裂着对元曲风格全面的统一认识。实际上王国维对这一问题早有明确的回答。

对于“本色”一词理解,一直有两种差别。一种认为“本色”是一种语言和情致的表达方式,是元曲个性化的一部分,用“简淡”、“情真”加“意趣蒜酪”味的语言形成的一种风格,如明中叶何俊良的观点。另一种观点则认为“直”、“俚”、“显”是元曲的总体一贯特色,是“元曲家门”——元曲的看家本领,清朝中期的徐大椿是这一种观点。古人的这种认识倾向,也一直延续到现在。

对于“本色”的理解,实际上应是指那种接近生活、接近群众语言、接近“地气”的客观世态“本来”面貌的那些元曲作品。这些作品更易大众接受、大众流传,而不是经过文人润饰、包装过了的作品。这些作品在元曲里是具有个性化的一部分,是区别于唐诗、宋词更加显著的一个特点;“本色”的理解,不应把这种特点看成是元曲“本来”就是这样、全部就是这样。抹杀“本色”是元曲重要的、独立的特点之一的观点,是片面的;把“本色”夸大为是元曲总体的、全部的特点的观点,也是片面的。“本色”特点的作品群应是元曲中三种风格的一个重要表现,正像王国维在《宋元戏曲考》中所表述的那样。

但“本色”一词对这种风格元曲的概括,外延过于宽泛,缺乏本质内涵的明朗性,且易引起对概念理解上的争议。因此,本文认为宜用“俗俏”一词来概括这类风格作品:取通俗、俚俗、直白、显露;俏皮、滑巧、尖辣、戏谑之意。“俗俏”一词增加概念内涵的明晰性,约束外延边界,避免因概念含混而争议。

这样,元曲的风格流派则可概括为“旷达风格”、“清丽风格”、“俗俏风格”三大类,以三分界定代替两分界定,似更能全面、客观的理解、解析、表述元曲的风格面貌。

(一)旷达风格

旷达风格作品即通常所称的“豪放”一类,这类作品的最大特点,用任中敏的话就是“意境超逸”、“修辞不羁”(《散曲概论》),直有胸臆恣肆之势。这类作品多集中在怀古、归隐、感叹人生题材中,以马致远为代表。在本文第二部分我们曾列举了马致远、贯云石等人的作品以同宋豪放词对比。下面再举几例予以说明:

周德清[中吕满庭芳]误国贼秦桧

官居极品,欺天误主,贱土轻民。把一场和议为公论,妒害功臣。通贼虏怀奸诳君,那些儿立朝堂仗义依仁?英雄恨!使飞云幸存,那里有南北二朝分。

(《全元散曲》)

小令谴责秦桧罪恶,造成中国成南北对峙局面。语意淋漓,直鞭弊史。

陈草庵[中吕山坡羊]叹世

晨鸡初叫,昏鸦争噪,那个不去红尘闹。路遥遥,水迢迢,功名尽在长安道。今日少年明日老。山,依旧好;人,憔悴了。

(《全元散曲》)

曲讽人们为追逐功名而趋之若鹜、竞奔不已的丑态。笔力旷辣明了。

旷达风格作品最大特点,一旷二达:旷而意境开越、达而畅语不羁。前与宋词对比已有论述,此不再雷言。

(二)清丽风格

清丽风格作品的最大特点,用任中敏的话就是“用意乃清疎潇洒者”、遗辞“焕然成采”、则“为清丽华巧之一派”(《散曲概论》)。此类作品为文雅致、曲涵蕴籍、品风婉逸。这类作品多集中在山水、咏物题材中。元散曲中以张可久为魁,乔吉、白朴、徐再思、仁昱、周文质、汤式亦如是。

试举数例:

张可久[南吕 一枝花]湖上晚归

长天落彩霞,远水涵秋镜。花如人面红,山似佛头青。生色围屏,冷松云径,嫣然眉黛横。但携将旖旎浓香,何必赋横斜瘦影。

[梁州]挽玉手留连锦英,据胡床指点银瓶。素娥不嫁伤孤另。想当年小小,问何处卿卿?东坡才调,西子娉婷,总相宜千古留名。吾二人此地私行,六一泉亭上诗成,三五夜花前月明,十四弦指下风生。可憎,有情,捧红牙合和伊州令。万籁寂,四山静,幽咽泉流水下声。鹤怨猿惊。

[尾]岩阿禅窟呜金罄,波底龙宫漾水精。夜气清,酒力醒,宝篆销,玉漏鸣。笑归来仿佛二更,煞强似踏雪寻梅霸桥冷。

(《全元散曲》)

《湖上晚归》曲写情侣夜游西湖、兴尽而归的情景。以比拟手法写西湖夜色,景物的变换与人物的活动融为一体。以词法填曲,精心雕琢,曲辞秀美,对仗工整,音调和谐,大量熔铸前人诗词名句入曲,又自铸新词,俊语连珠。此曲为传统元曲名篇,被明代李开先誉为“古今绝唱”,为张可久代表作,与马致远《夜行船秋思》齐名。

乔吉[双调 水仙子]寻梅

冬前冬后几村庄,溪北溪南两履霜,树头树底孤山上。冷风来何处香?忽相逢缟袂绡裳。酒醒寒惊梦,笛凄春断肠。淡月昏黄。

(《全元散曲》)

乔吉的这首作品清丽而质朴,雅俗兼备。散曲采取了寓情于景的写作手法,表面上是写梅花,实际上处处体现着作者的心境及所要表达的思想内涵。

徐再思[中吕普天乐]西山夕照

晚云收,夕阳挂,一川枫叶,两岸芦花。鸥鹭栖,牛羊下。万顷波光天图画,水晶宫冷浸红霞。凝烟暮景,转晖老树,背影昏鸦。

(《全元散曲》)

这首小令描写的是夕阳西下的景色,宛如一幅恬淡的风情画,色彩对比鲜明,巧妙化用典故,写得空灵平雅,不再是马致远笔下的孤寂、迟暮的象征,充分显示了作者清丽的艺术风格。

清丽风格作品的最大特点,一清二丽:清者用意潇疎、丽者遗辞华蕴。比诗若王维诗画,比词似婉约风雅,不让前朝大家,是曲的一大亮点。清丽风格前贤文献多有论述,此不累陈。

(三)俗俏风格

俗俏风格作品的最大特点,一曰“俗”,二曰“俏”。俗者:通俗、俚谚、直白、率露、坦溢、市语方言、毫不掩饰的张扬露洒;俏者:洒脱、疏放、俏皮、幽默、谐趣、嘲讥、豪辣、毫无矫饰的嬉笑怒骂。

俗俏风格作品比较集中于自嘲、鞕世、戏谑、俚谚、情爱、性爱等题材。关汉卿、王和卿等前期作家作品居多。中后期作家亦时见其俏作问世。就是以旷达、清丽作品为主的作家群亦经常有俗俏作品惊世。

(1)以自嘲自毁为特色的俗俏作品,如:

关汉卿〔南吕一枝花〕不伏老

攀出墙朵朵花,折临路枝枝柳。花攀红蕊嫩,柳折翠条柔,浪子风流。凭着我折柳攀花手,直煞得花残柳败休。半生来折柳攀花,一世里眠花卧柳。

【尾】我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆,恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱慢腾腾千层锦套头?我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花,攀的是章台柳。我也会围棋、会蹴踘、会打围、会插科、会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手,天赐与我这几般儿歹症候,尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤,神鬼自来勾,三魂归地府,七魄丧冥幽,天那,那其间才不向烟花路儿上走。

(全元散曲)

这是套曲中的首曲与尾曲。他自写身世、抒发胸中“抱负”,写得诙谐老辣,笔力横肆,充满自负、自嘲、自乐的情趣。透过这些俏皮诙谐、佯狂玩世的文字,我们能看到一个多才多艺的戏剧家的韧性精神与隐藏心灵深处的愤懑。

钟嗣成[南吕一枝花]自叙丑斋

[梁州]子为外貌儿不中抬举,因此内才儿不得便宜,半生未得文章力,空自胸藏锦绣,口唾珠玑,争奈灰容土貌,缺齿重颊,更兼着细眼单眉,人中短髭鬓稀稀,那里取陈平般冠玉精神,何晏般风流面皮,那里取潘安般俊巧容仪,自知,就里。清晨倦把青鸾对,恨杀爷娘不争气。有一日黄榜招收丑陋的,准拟夺魁。

[隔尾]有时节软乌纱抓扎起钻天髻,干皂靴出落着簌地衣,向晚乘间后门立。猛可地笑起,似一个甚的?恰便似现世钟馗唬不杀鬼。

[收尾]常记得半窗夜雨灯初昧,一枕秋风梦未回。见一人,请相会,道咱家,必高贵。既通儒,又通吏,既通疏,更精细。一时间,失商议,既成形,悔不及。子教你,请俸给,子孙多,夫妇宜,货财充,仓廪实,福禄增,寿算齐,我特来,告你知。暂相别,恕请罪。叹息了几声,懊悔了一会,觉来时记得,记得他是谁?原来是不做美当年的捏胎鬼。

(《全元散曲》)

钟嗣成的[南吕 一枝花]自叙丑斋,共九曲,此节三曲。钟嗣成以“丑斋”自称,丑中见美 谑浪生姿。其语直,其意侃,其心碎。

兰楚芳[南吕四块玉]风情

我事事村,他般般丑。丑则丑村则村意相投。则为他丑心儿真,博得我村情儿厚。似这般丑眷属,村配偶,只除天上有。

(《全元散曲》)

兰楚芳是西域人,他常以俗情、俗美描绘女性生活。该曲把一对丑夫妻但恩爱的题材,活灵活现的展示在人前,把世俗风韵、世俗情趣推展到了极致。

(2)以鞭世警时为特色的俗俏作品,如:

张鸣善[双调 水仙子]讥时

铺眉苫眼早三公,裸袖揎拳享万钟。胡言乱语成时用,大纲来都是哄。说英雄谁是英雄?五眼鸡岐山鸣凤,两头蛇南阳卧龙,三脚猫渭水飞熊。

(《全元散曲》)

小令讥讽时政,尖锐地揭露了元朝当政者卑劣腐朽的面目,揭露世风的龌龊败坏。语言犀利泼辣,比喻极具特色,描写夸张,抨击尖刻有力。作者这种庄俗杂陈、嬉笑怒骂而尖峭老辣的曲风,在元自成一家,被时人称作“张鸣善体”。

无名氏[正宫醉太平]

堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见?贼做官,官做贼,混愚贤。哀哉可怜!

(《全元散曲》)

此曲据陶宗仪《南村辍耕录》记载:“[醉太平]一阕,不知谁所造。自京师以至江南,人人能道之。以其有关于世教也。”可见流传之广泛。此曲直白大胆,一针见血,骂到痛处,入骨三分。

无名氏[中吕 朝天子]志感

不读书有权,不识字有钱,不晓事倒有人夸荐。老天只恁忒心偏,贤和愚无分辨。折挫英雄,消磨良善,越聪明越运蹇。志高如鲁连,德高如闵骞,依本分只落的人轻贱。

(《全元散曲》)

无名氏的这首说的更是透彻,把个是非颠倒的世象数落的淋漓尽致。

鞭世警时的这类作品还有很多。例如张可久的[中吕卖花声]怀古二首。睢景臣的[般涉调哨遍]《高祖还乡》。姚守中的〔中吕 粉碟儿〕《牛诉冤》。刘时中的〔正宫 端正好〕《上高监司》,等等 。这类作品,直责时弊、痛陈世风。立意新奇、角度突特。语言泼辣,词锋尖利。鞭挞元代政治腐败和社会黑暗,具有忍俊的喜剧效果与讽刺性,横展漫画与野史的风格。

(3)以戏谑嘲侃为特色的俗俏作品,如:

杜仁杰[般涉调耍孩儿]《庄稼不识勾栏》

[一煞]教太公往前那不敢往后那,抬左脚不敢抬右脚,翻来复去由他一个。太公心下实焦燥,把一个皮棒槌则一下打做两半个。我则道脑袋天灵破,则道兴词告状,刬地大笑呵呵。

[尾]则被一胞尿,爆的我没奈何。刚挨刚忍更待看些儿个,枉被这驴颓笑杀我。

(《全元散曲》)

套曲有八曲组成,今选二。曲以幽默的笔调,描写一个庄户汉秋后进城看戏的经历,谐谑多端,情趣横生,读来令人捧腹。

王和卿[仙吕醉中天]咏大蝴蝶

弹破庄周梦,两翅驾东风,三百座名园、一采一个空。谁道风流种,唬杀寻芳的蜜蜂。轻轻飞动,把卖花人搧过桥东。

(《全元散曲》)

王和卿的这首小令,用几乎是荒诞的夸张手法,塑造了一只大蝴蝶的形象,并赋予它比喻和象征的意义,讽刺贪色的花花公子的劣迹恶行。

无名氏[商调梧叶儿]嘲女人身长

身材大,膊项长,难匹配怎成双?只道是巨无霸的女,原来是显道神的娘。我这里细端详,还只怕你明年又长。

(《全元散曲》)

曲中极尽夸张特大个子女人,用北方方言“巨无霸”、“显道神”词语来形容女人身长,调侃嬉笑。

这些嬉笑嘲侃的作品还有很多,如有的借助动物加以挥发、有的以他人形象、性格、生理缺陷加以奇特联想、畸形夸张,嬉笑成文:如马致远的[般涉调耍孩儿]《借马》,关汉卿的[仙吕 醉扶归]《秃指甲》,王和卿的[双调 拨不断]《王大姐浴房内吃打》,无名氏的[南吕 一枝花]《嘲黑妓》等等。这些嘲谑散曲虽然带给人捧腹的嬉笑,但戏谑背后更多的是一种曲作家无奈的叹息、理想的失落与深思。可笑有趣的描写背后,往往具有更深刻的社会涵意。

(4)以俗风民画为特色的俗俏作品,如:

关汉卿[南吕四块玉] 闲适

旧酒投,新醅泼,老瓦盆边笑呵呵,共山僧野叟闲吟和。他出一对鸡,我出一个鹅,闲快活!

(《全元散曲》)

一曲远离“红尘恶风波”的田园生活,潇洒而闲适,过着“日月长,天地阔”的轻松日子,表明作者渴望的田园志向。语句清雅明快,白描淡定。

卢挚[双调蟾宫曲]

沙三伴哥来嗏!两腿青泥,只为捞虾。太公庄上,杨柳阴中,磕破西瓜。小二哥昔涎剌塔,碌轴上渰着个琵琶。看荞麦开花,绿豆生芽,无是无非,快活煞庄稼。

(《全元散曲》)

白描的生活语言,一幅农家山村画,赞赏“快活煞庄稼”生活。农家语、农家话。

无名氏[正宫塞鸿秋]村夫饮

宾也醉主也醉仆也醉,唱一会舞一会笑一会。管甚么三十岁五十岁或七十岁,你也跪他也跪恁也跪。无其繁弦急管催,吃到红轮日西坠,打的那盘也碎碟也碎碗也碎。

(《全元散曲》)

《村夫饮》描写村宴聚会的场景。曲以北方少数民族生活为背景,以粗狂豪爽的笔调复制了村民纵酒放歌、尽情嬉闹、无拘无束、无礼无法的生动场面。用语泼辣恣肆,剪切精当,极具动感,一组活生生的电视镜头。

(5)以井谚巧语为特色的俗俏作品,如:

杜仁杰[般涉调耍孩儿]喻情

[哨遍]铁球儿漾在江心内,实指望团圆到底。失群孤雁往南飞,比目鱼永不分离。王屠倒脏牵肠肚,毛宝心毒不放龟。老母狗跳墙做得个抰势,把我做扑灯蛾相戏,掠水燕双飞。

……

[三煞]泥捏的山不信是石,相扑汉卖药干陪了擂。镜台前照面你是你,警巡院倒了墙贼见贼。大虫窝里蒿草无人刈,看山瞎汉不辨高低。

……

[尾]楮树下梯要摘梨,葬瓶中灰骨是个不自由的鬼,谷地里瓜儿单单的记着你。

(《全元散曲》)

[般涉调·耍孩儿]《喻情》,套曲八首,此选三。写一女子失恋时的心态,其最大特点是它通篇都用歇后语和俗谚写成,煞是风趣。歇后语成句:铁球儿漾在江心内——实指望团圆到底。王屠倒脏——牵肠肚。肚脐里爆豆——实心儿退。泥狗儿看家——守甚黑。泥捏的山——不信是石(实)。葬瓶中灰骨——是个不自由的鬼。等等。几乎句句是歇后语,别开生面,幽默滑稽。

刘庭信[双调折桂令]隐居

护吾庐绿树扶疏,竹坞独居,举目须臾,鹭宿芙渠,乌居古木,凫浴枯薄。夫与妇壶沽绿醑,主呼奴釜煮鲈鱼。俗物俱无,蔬辅锄蔬,书屋读书。

(《全元散曲》)

全曲皆以韵为句,通篇用同一韵部的字组成,读起来字字押韵。此曲全部用的是《中原音韵》中“五鱼模”韵部的字写成。句句有韵,字字是韵,读起来口型同一,韵味十足。另一首黑老五[中吕 粉蝶儿]《集中州韵》套曲共十二曲,也是通篇用音韵写成,其特点是每一句都用同一韵部的字组句,每一曲牌都含有若干韵部,全篇用“中州韵”系写成。

这种以井谚巧语为文曲,在唐诗、宋词中实属罕见,也正是元曲俗俏类作品一大特色。

(6)以蜜恋情爱为特色的俗俏作品,如:

张可久[中吕山坡羊]闺思

云松螺髻,香温鸳被,掩春闺一觉伤春睡。柳花飞,小琼姬,一声“雪下呈祥瑞”,团圆梦儿生唤起。谁,不做美?呸,却是你!

(《全元散曲》)

此曲表现深闺小妇对离人的思念。写春睡正甜,小丫头唤醒了她的“团圆梦”,她含娇怒斥。构思新颖别致,写真传神,声口毕肖,生动逼真。

刘庭信[中吕朝天子]赴约

夜深深静悄,明朗朗月高,小书院无人到。书生今夜且休睡着,有句话低低道:半扇儿窗棂,不须轻敲,我来时将花树儿摇。你可便记着,便休要忘了,影儿动咱来到。

(《全元散曲》)

小令描写一个女子与情郎相约夜晚相会的情景。曲子对这位女子的语言和心理活动描写清朗直露,口语款款,嘱咐谆谆。

徐再思[双调沉醉东风]春情

一自多才间阔,几时盼得成合?今日个猛见他,门前过。待唤着怕人瞧科。我这里高唱当时水调歌,要识得声音是我。

(《全元散曲》)

这是一首风趣的情歌,由女子口吻道出,把怀春少女与心上人离隔多日而骤然相见的情景,生动传神地勾勒出来。全曲全用白描,语言素朴清新,简练明快,将少女的机智、热情、大胆、纯真,都在这放声歌唱的瞬间刻画得活灵活现,饶有风趣。

这些蜜恋情爱的题材个个写得情真意切,如见其人、如闻其声、如临其景,如触其心,白描似水,即俗又俏,唐诗、宋词难见。

(7)以性爱交欢为特色的俗俏作品,如:

关汉卿[仙吕 一半儿]题情

碧纱窗外静无人,跪在床前忙要亲。骂了个负心回转身。虽是我话儿嗔,一半儿推辞一半儿肯。

(《全元散曲》)

《题情》是关汉卿创作的组曲,四首小令组成,此处选一。曲描绘青年男女钟情、床前求爱情景。写得大胆泼辣,毫无顾忌,体现了关氏曲善戏剧化的特色。

贯云石[中吕红绣鞋]

挨着靠着云窗同坐,看着笑着月枕双歌。听着数着愁着怕着早四更过。四更过情未足,情未足夜如梭。天那!更闰一更妨甚么。

(《全元散曲》)

小令写一对男女欢爱不足,嫌时光过得太快,不觉四更,因而感叹你润年闰月咋不润上一更。小曲构思巧妙,语言俚俗生动,简洁而传神,叫人哑然失笑。

王和卿[越调小桃红]胖妓

夜深交颈效鸳鸯,锦被翻红浪。雨歇云收那情况,难当,一翻翻在人身上。偌长偌大,偌粗偌胖,压扁沈东阳。

(《全元散曲》)

《胖妓》小令描写的是一个体形较胖的风尘女子,在交欢时突然床上翻身“压扁沈东阳”的一幕喜剧情节。俚语俗言,风趣活泼,叫人笑掉牙。

[双调拨不断]胖妻夫

一个胖双郎,就了个胖苏娘,两口儿便似熊模样。成就了风流喘豫章,绣帏中一对儿鸳鸯象,交肚皮厮撞。

(《全元散曲》)

这是王和卿的另一首散曲。小令写一对胖夫妻交欢时“肚皮厮撞”的“熊模样”,形象滑稽,笑得人前仰后合。俚语俗言加喜剧情节,可以说是元代戏谑性散曲的两大特点。

王和卿的这二首写情欢的散曲算是比较露骨的作品,通俗甚至有点低俗。有的评论者认为庸俗,难登大雅之堂,不能算是元曲的列榜作品。其实这类描写古曲作品历代有之,明之《金瓶梅》就远比这露骨得多,就是现代的小说性描写及影视剧的床上戏,就更比王和卿直截了当、大胆露骨,所以无需苛责古人。

从以上这七类作品举例中,在散曲的大队伍中确实存在俗俏风格的作品群,这是不容忽视的客观存在。这类作品的特色如以前定义的,一是“俗”、二是“俏”,俗以俚谣直白为宗,俏以谐趣谑辣为要,比之唐诗宋词形成了具有特殊审美观念的散曲作品群,在中国文学大系中闪脱出一道耳目一新的新景观。

散曲中这种俗俏风格的作品群的数量,在全元散曲中占多大比重,是衡量“俗俏”风格作品群在元曲中的地位的重要参数。这些可以在《全元散曲》的统计中找到答案。

据江西师范大学李滔的硕士论文《元代戏谑散曲研究》(2010年)(网络论文数据库)文章中,对隋树森《全元散曲》进行了全面统计,指出戏谑类散曲共有192首套,其中小令183首、套数9套,并分别列出作者姓名及归类的作品明细。又据华东师范大学张芸娇的硕士论文《元散曲中的咏妓曲研究》(2006年),《全元散曲》里描写妓女及演出盛况的曲子,共有102位作家、609首套。剔除演出盛况的一般曲子,其中标明带“妓”字的咏妓曲,共有小令120首、套数36套,亦分别列出作者姓名及归类的作品明细。分析对比,华东张芸娇文咏妓曲中具有“俗俏”特点的作品,江西李滔文筛选的192首套已大都包括在内。两文印证了在《全元散曲》中具有戏谑类散曲总数不超过200首。

俗俏风格类作品本文曾将题材扩至自嘲自残、鞭世警时、戏谑嘲侃、民风俗画、井谚巧语、蜜恋情爱、性爱交欢等七个方面。在对《全元散曲》的筛选统计过程中,剔除与江西李文筛选的192首套相重合的作品外,又对具有“俗俏”风格特色的作品进行了扩大统计,尽量囊入,但作品总数亦不超过200首套。这样再加上江西李文筛选的192首套,结论是:具有俗俏风格类作品总数不超过400首套。

《全元散曲》共收小令、散套计4310首套,故具有俗俏风格类作品群,占《全元散曲》作品总数的约9.28%。虽然由于对这类作品的筛选,具有仁者见仁、智者见智的入选差别,但大框架不会有太大的出入,因此总的说来,俗俏类作品的数量在全元曲中不超过10%。

四 总结

一、元散曲经过近百年的发展,从元后期贯云石对元散曲特点风格进行了评点始,到民国时期任中敏提出散曲风格分“豪放、清丽、端谨”三派,并以“豪放、清丽”为主,对散曲风格的探讨,经过了607年,学界才逐渐有了共识。虽有共识,但学界对散曲的风格界定一直有两种倾向:一种认为元散曲的风格是以“豪放、清丽”为主,但“为辅”是什么,却少表述。二是也有相当的著述,反复强调元散曲中的俗白、戏谑、俚直、俏辣才是元散曲的“本质”特征,是散曲的“本色”,因而把元曲归结为“俗文学”范畴。应该说,这两种倾向,都有它的片面性。二、王国维《宋元戏曲考》对元曲的风格界定概括为“本色、雄浑、清丽”三种风格,是对元曲风格比较客观、全面的总结与概括,是对蒙元自入主中原始到灭亡一百三十多年,元主体文学形态风格流派特点的客观评价。这种评价较好地统一了仅强调“豪放、清丽”为主说与仅强调“俚俗、戏谑”为主说的各自片面性。

三、本文主张应以王国维的“三分说”观点,概括和界定元曲的风格流派特点。但传统的用词提法的准确性有值得探讨之处,故本文主张用“俗俏、旷达、清丽”等词概括和界定元曲的风格流派特色。

“俗俏”是从描述这一风格的特点出发,指出了此类作品具有俗俚、俏辣的特点,比“本色”更直观更具有本质的描述性。而“本色”往往会误导是散曲的本质特征、终身特征、本来的特征,因而会导致认为后期演变为清丽是不应该的、令人遗憾的联想与推导。

“旷达”以区别同宋词“豪放”的重复界定。元散曲的这类风格本来就与宋词的这类风格有本质的不同,不能把不同的事物放在同一个概念里表达。“旷达”更能直接体现“谈笑便是编修院”(乔吉)这类作品的阔朗直率的特色。

“清丽”则是一个准确的描述。“清丽”不同于“婉约”:“婉约”有更多的含蓄性、内敛性;而“清丽”则有更疏放的开阔性、清雅性。但两者的共性都是出格有据、用词雅丽、用意隽咏、意境幽美。“清丽”是对散曲这一流派区别于宋词这一流派的准确概括。

四、“俗俏”类作品与“旷达、清丽”类作品形成了各自的特点。

“俗俏”类作品特点有四:一是一改传统诗词含蓄蕴籍、境界幽丽的特点,而以俚俗直白、戏侃嘲谑面世。二是时间跨度大,从蒙元初杜仁杰到元末汤式不断有“俗俏”类作品问世。三是作品具有跨流派群体性,除关汉卿、王和卿、杜人杰这些早期以“俗俏”作品见多的作家外,以“旷达”风格为首的马致远和以“清丽”风格为首的张可久也多有“俗俏”类作品出现。四是“俗俏”类作品量少但惊人,如前所述《全元散曲》中仅一成左右 ,作品虽少,但其最大的影响力在于“抢眼”、“耀眼”、具有捧腹的穿透力、震撼力。“抢眼”在于令人震惊的想一睹到底;“耀眼”在于其语言超出常规的绝妙。

“旷达、清丽”类作品,则继承和延续了唐诗、宋词的传统风格,并在新的历史背景下注入了新的词风。一是在题材上更多的是鞭势警时,避世隐退,流连山水,逍遥自娱。二是在情感上多抒发内心愤慲,怀才不遇,就是流连山水也往往带有消极的视角。三是在语言上往往更姿肆阔朗,舒奇率迈,闪现出更多的清空境界。四是在数量上占了绝大部分,约占《全元散曲》九成以上。仅“旷达”派领袖马致远与“清丽”派之魁张可久两人作品总数就有1002首套,占《全元散曲》作品近四分之一。难怪刘熙载和任中敏都认为元散曲应以豪放、清丽为主。

五、“俗俏、旷达、清丽”三种风格作品共存共体,构成了元散曲的全貌特征。只看到豪放(旷达)、清丽类作品而忽视俗俏类作品,没有反映元散曲客观存在的全貌;反之,把俗俏类作品夸张为元散曲的本质特征,是俗文学的代表,也同样没有反映元散曲客观存在的全貌。

总观元曲的风格构成:从总体看,为“雅俗共体”;从数量比例看,为“雅多俗少”;从气势上看,为“雅典俗浪”——雅不输唐宋,俗则俏辣惊人,树一代奇风。这些一体化的综合特点,便构成了元一代文学的典型特征。

六、元曲为蒙元社会的主要文化形态,他们是按照文化自身的逻辑和社会环境的变化而发展着。蒙元入主中原,前期是游牧文化、鞭马立国,还没有儒家治世的习惯和时间;后期随着社会统一、经济稳定,儒家思想的强大融蚀力、感召力,又渐影响社会各个层面。因此,前期的“俗俏”有它的合理性、有他的客观因素;后期的“旷达、清丽”也有它的合理性、有他的客观因素。不能像一些文献在高度评价前期的“俗俏”风格和“曲味儿”、“当行”的同时,似乎非常惋惜后期的“雅化”,遗憾偏离了散曲的发展轨道。须知,“俗俏”是一个方面的特征,不是元散曲的全部特征。不能认为只有俗俏风格的作品才是散曲的“本色”。旷达、清丽风格的作品同样具有“曲味儿”、同样是散曲的“本色”,同样“当行”。只要是按照散曲的格律、借鉴散曲的艺术表现形式,无论是哪一种风格,都是散曲的正宗作品。应该看到,仅有“胖妻夫”、“秃指甲”、“嘲女人身长”等这类“俗俏”作品,而没有后期大量的“旷达、清丽”类作品,元曲是难能成为“一代之文学”的。

元散曲的“俗俏”、“旷达、清丽”都是元一代文学风格发展的客观存在、客观必然,是一个合乎逻辑的统一整体。我们的任务是如何正确、全面、客观地“还原”那段文学的历史,而不是“希望”那段历史应该如何发展。我们只有“认识”那段历史的义务,而没有“调控”那段历史的权力。