这场景定格在42年前,1981年的那个冬天,尹家沟山腰的那一排敞口砖窑。

那个冬天,我十八岁。十八岁的我正处于躁动不安的青春期,我渴望去了解社会,去探知社会,而在我心目中的社会就是走出我们的小镇,到城市去,到延安去,到那个有着巍巍宝塔山,滚滚延河水的地方去。这不只是我的向往,就连我大字不识一个的大爸也说:宁生城里一棵草,不生乡里一棵苗。

其实对延安我并不陌生,我母亲出生于延安城市场沟,我的大舅在柳林,二舅在万花,我的大姑夫是百货七门市主任,直至退休,我的二姑嫁在延安尹家沟蔬菜队,还有我的一个堂姑夫在位于马家湾的红化工作……他们不同的生活方式吸引着我,诱惑着我,使我探知山外的世界的愿望更强烈,更迫切。还有一个原因,我数年来羞于启齿:我以为我的生活太平庸,太平淡,也就是按文学写作常识来说,我缺乏生活,没有生活经历,以至于写不出流传后世的作品。我确信,几乎是文盲的高玉宝能写出脍炙人口的小说,而我只要有了丰富的生活经历,一定可写出扬名立万的作品!

走出山外,见识世面,开阔视野,这个想法不分白天与黑夜,也不计清醒与梦中,时时刻刻在心中萦绕,甚至可以说折磨着我。我在虚无缥缈的想象中,把山外的世界想象成理想的伊甸园,想象成我人生的栖息地。我几乎疯狂地想象,在耕耘之余,有时甚至坐在山头,呆呆地望着通向山外的石子路,直到夕阳吐尽残血,直到黑暗将我湮没。

我甚至不止一次地在月明星稀之时,与朋友在静谧的公路上徘徊,谈人生的理想抱负,说人生的种种际遇,论世事的长长短短,有时唏嘘不已,有时扼腕叹息。

我甚至对自己要求苛刻,有时,一周不与任何人说话,包括父母。我决计戒烟,将烟吊在书桌前,让它时时看着我,诱惑我,并折磨我。

如是者三、四、五,母亲心疼,暗自垂泪。我亦不理会,可以说对纷纷扰扰的世事,对世俗的虚与委蛇,我既烦又厌。众人皆醉我独醒,众人皆浊我独清。我出淤泥而不染,高雅、洒脱、超然。我崇尚剑酒琴棋诗书画,不屑于谈论柴米油盐酱醋茶,耻于与庸人为伍,对邻人间的家长里短嗤之以鼻。

有时,我沉浸在“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”的豪迈情怀中,为生不逢时,不能建功立业而喟然长叹。

有时,却又沉逸于“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”的苦闷迷惘中而不能自拔……

现在,已是三十多年后了,以如今的年纪和经历,我也绝不认为当时是无病呻吟或为赋新词强说愁,而是出身于乡野,不甘寂寞,苦苦挣扎,与命运抗争的一种青春悸动,一种情怀,一種真实存在。

在这样的背景下,我口袋里装着母亲给的五块钱,扛着装着铺盖卷的编织袋,挤进拥挤污浊的班车,去城里打工。破旧的汽车似力尽的老牛,在崎岖不平的公路上缓缓行驶,爬沟上梁喘着粗气,甚至颤颤巍巍,仿佛随时有倒毙之虞。它一路颠簸,将站着的我随意地甩来甩去,我的心情与路遥笔下的孙少平相似,紧张、新奇而茫然,不同的是他要四处揽活,而我是跟随一个本家哥去干活。

我们干的活是延河帮畔。工地是尹家沟到东关沿延河的河堤。时值初冬,延河还没有彻底封冰,清冽的河水静如处子,默默地流向东方,我知道百里之外就是汹涌澎湃的黄河,却看不出它的丁点欣喜。冰面上仿佛涂了一层粉末,在阳光下竟然发出幽幽的光。每日晨曦中,嘉岭山上的宝塔全不似我心目中剑指蓝天般的雄伟,而是似披着一层面纱,朦朦胧胧,直至快到中午才露出伟岸的面容。在工地旁边间或歇脚,或在河边喝水的麻雀,都似墨染了一般,全身通黑,与乡下麻雀喙黑、额头颈栗褐色、头侧白、体灰白全不相同。放眼四顾,居家的袅袅炊烟和单位高耸入云的烟囱的浓浓煤烟笼盖三山二水,给这里的一草一木留下了印痕。

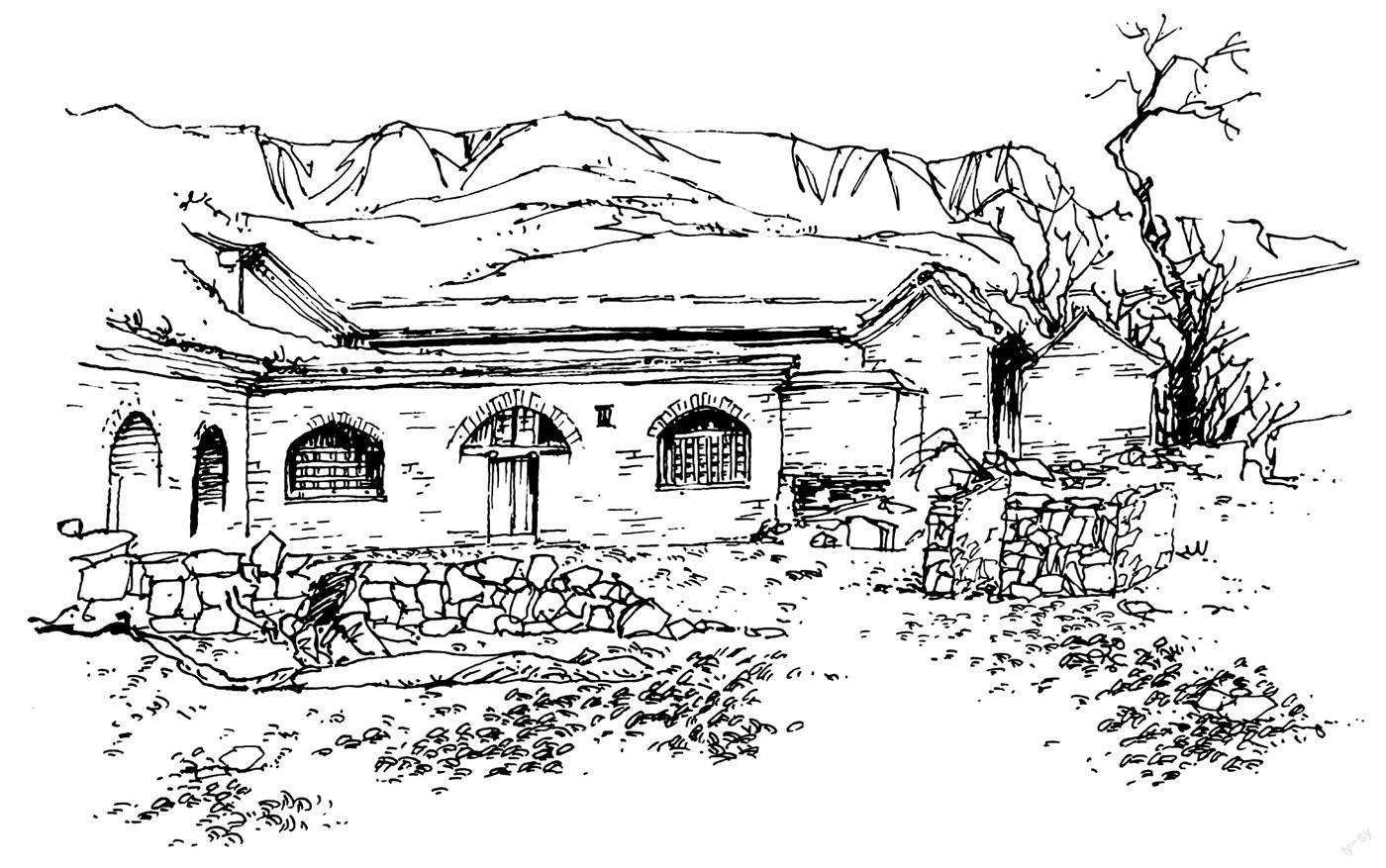

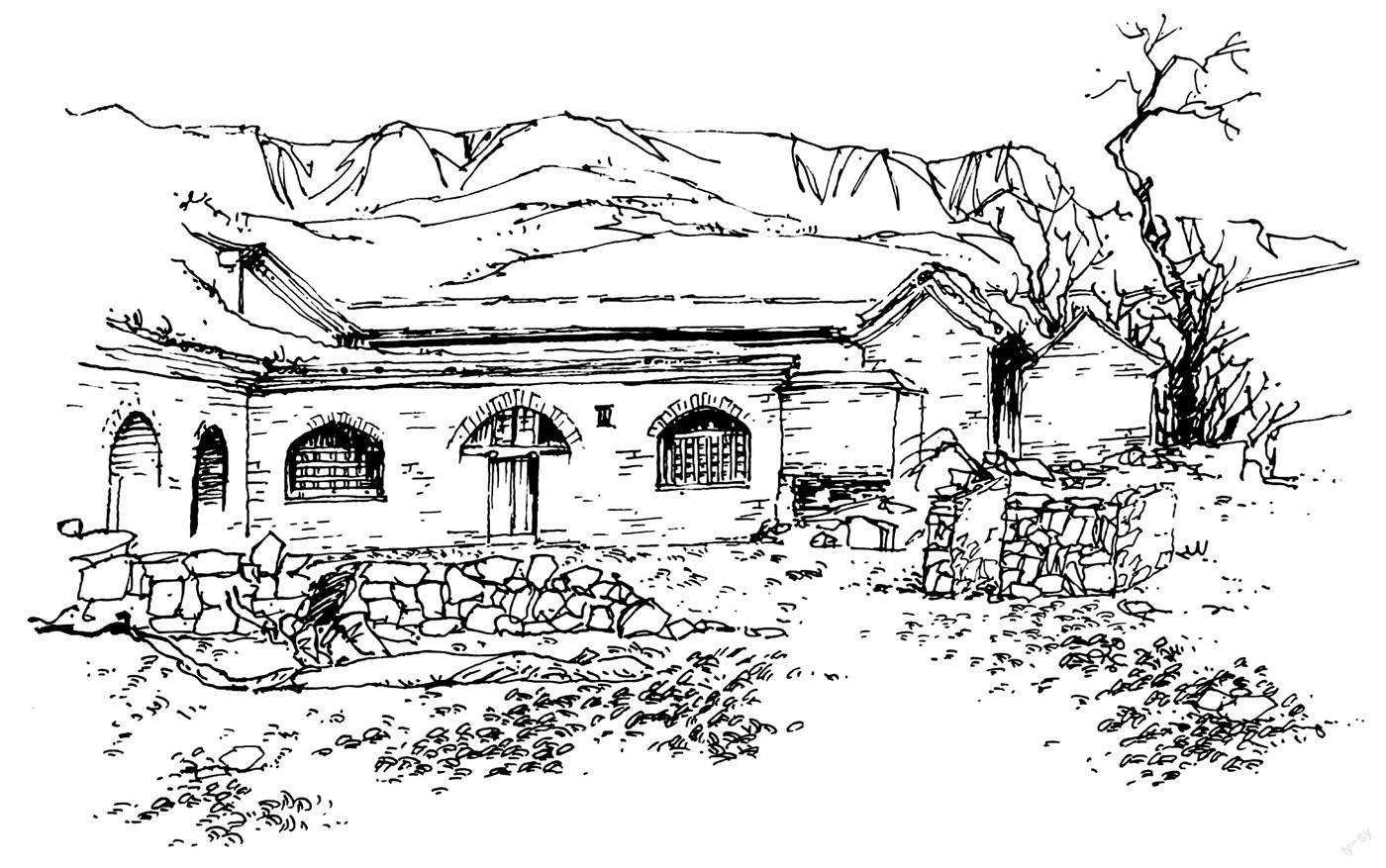

我们的驻地是尹家沟山腰渔种场畔的一排砖窑。砖窑是新砌的,还没做门窗,地上铺了一层麦秸,这便是宿舍了。冷风嗖嗖地吹,没有人脱衣睡觉,都是和衣钻进被窝,只露出两只眼睛。

想起那时的情景便想起电影《半夜鸡叫》。每日五点,天刚拂晓,工头便吆喝:起了,起了!于是我们便钻出被窝,揉揉惺忪睡眼,走出敞口砖窑,拿上碗筷,打饭。我原本每日早晨必须洗脸刷牙,可是这里没水,第一天来我便买了牙刷牙膏杯子,只能在灶房要水,胡乱刷几下,而洗脸是冷水,对此,我不怵,因在家四季皆冷水洗脸,但无盆。他们是不洗脸刷牙的,我则是个揽工的另类,而要揽工,就要融入这个集体,适应这个环境。这个环境是粗俗的所在,互相不如影视上那样称兄道弟,也不似文化人讲仁义礼智信,温良恭俭让。平日说话客气点的哎一声,一般的脸平平的,凶一点的恶声严气,出口就“你给老子”。我有本家哥,加之工头与我是邻村(纸房坪),还有与工头同村的小田,亦与我从小相熟,一般人不知我水深浅,不与我争高论低,也算井水不犯河水,但是站场的却仿佛对我不太友好。

我个子长开了,可毕竟没干过重活。按说法,十七十八力不全,二十四五正当年。砌河堤,凿、安石块自然是匠人,剩下的和泥、垫坑、背石、抬石之类粗活自然是小工了。小工活中惟背石块活重,需力大懂窍。按农村的说法两人能抬起,就能背起,两人抬起一块面石,放在背石的人背上,背者深弯腰,双手紧抠石角,稳住脚步,在木板钉的台阶上走上去,木板台阶晃晃悠悠,这时须专心致志,一点马虎不得,上得砌处,须侧转半个身子让石块滑下,这时稍不留神就会砸了自己的腿脚。我看着不由心里发怵。我是新来的,站场的欺生,便让我背面石。我旁边的本家哥忙说:“他文化人,背不起”。

“这么一盏后生背不起还揽什么工!”他鄙夷地说。

本家哥陪着笑说:“他不会背。”

“谁出娘肚皮会哩!”站场的毫不通融。

我无话可说了,这背石头的活计,我知一二窍道,便侧下身子,承接背负,那石块似大山压着我,腿脚顿时如铅沉重,我战战兢兢地迈开脚步,一步一步,一下一下,与其说迈动,不如说挪动。走上木台阶,我腰弯得更深,咬紧牙关,颤颤巍巍地,一点一点……忘记了路程,忘记了时间……

“后生,放下。”听到匠人的话,我便侧身松开手,让石块自由落下。这时,我发现由于出力和紧张,我竟然大汗淋漓。直起腰,抹把脸上如注的汗水,承受着冬日凛冽的河风,我无一丝寒意,只感到凉爽惬意。

一次上去了,两次、三次便心不怯了,脚步更稳了。只是在下工歇下时脊背火辣辣地疼,但见别人平常,说笑依旧,也不再想自己的疼痛,知道头几天就是如此,打磨下来就寻常了。

我们的伙食每日不是洋芋熬白菜、馍,就是米饭、白菜熬洋芋;那熬菜上面飘着的星星点点油花,虽然香味四溢,却不是炒进去的,而是铁勺炼红洒进的。干锅炒菜是那个年代普遍的做法。哄了眼睛哄了嗅觉,也哄了肚皮,何乐而不为!早上这饭,中午这饭,晚上还是这饭。工头毫无创意,工人也表面毫无怨言,只是腹议或腹骂。

干到一周后的一天早上,听大家议论说晚上吃肉菜,我们便有些激动,连干活也心不在焉,觉得时间过得缓慢无比,仿佛停滞不动。那次的肉吃得香美无比,胜于凤髓龙肝,确切地说,我没品到味,已下肚腹。这个情景,我像祥林嫂般不厌其烦地不知向多少人叙说。

日虽西沉,在工头眼中不是晚上,黄昏来临,天亦不黑,只有夜色茫茫,看不见干活了,工头才极不情愿地说:收了吧。在那一天,这就是天籁之音。大伙抛却、忘记了一日的超负荷的劳累,那香喷喷的肉片就是一根充满魅力的魔绳,将我们牵向驻地。昔日沉重的脚步变得轻盈起来,一路小跑,甚至可以说脚下生风,但当我气喘吁吁地爬上山坡,到院子时,灶房前已人头攒动,闹闹哄哄。我心有些发急,从挎包取出碗,却发现筷子不翼而飞,正不知所措时,本家哥已端着一碗肉菜找我,见我无筷,便说折两根篱笆。我依此而行,挤到锅前舀了一碗,抓了一个馍,蹲在旁边几下吃完,又急急去勺时,硕大的铁锅已经只剩下一点汤水,连一片菜叶也不存了。

本家哥告诉我,还有后来搞工程的朋友也告诉我,有经验的人第一次勺半碗,几口拨拉完,再满满扣一碗,而我这样的没经验者在饥饿年代只有受饿了。对这个说法,我的父亲也比较认可,他当过兵,吃饭极快。真是七十二行,打狗卖糖,行行有学问,行行有说道。

说真的,我干得极不痛快,挨到两周,我决计不干了。每日拂晓起床吃饭,中午送饭,晚饭继续在工地吃后,加班到十一点多,十二时许才拖着疲惫不堪的身子,在清冷的月光下,回到砖窑倒头便睡。每日如是。那日半夜起夜,发现天上下起了纷纷扬扬的大雪,我的心一阵狂喜,感觉雪落脸上脖里毛茸茸的,凉爽爽的,惬意极了,心想:终于可以歇工了。可第二天一早,依旧响起了催促起床的吆喝声。雪停了,在有三四寸厚的雪中走向工地,扫去场地的雪,依旧干活,因为是向阳地带,太阳出来,雪便融化,工地一片泥泞,我们的鞋都进水了,到晚上气温下降,冻得硬邦邦的,工头视若不见。这些尚可忍受,可干活慢一点,站场的便骂骂咧咧,若敢还口,過来就是两脚。根本不把我们当人看,这尤让我难以忍受。见我去意已决,本家哥便陪我去结账。李姓工头一脸热情,说:“若现在结账每天两块钱,我的工程情况很好,等完了结账,肯定不止两块,前后庄人,你自然来投奔我,我不会亏了你。”人家言之凿凿,情之殷殷,我岂能拒绝,便应允。

我告诉小田我要回家了。这中间有个缘故,出门时我只带了5元钱,心想出去挣钱了还能没钱?进城坐车花了一块二,另外买洗漱用具花去,生性谨慎的我余下一块四毛钱,想除去车钱还剩三毛钱,足以回家。可那天小田开口借钱,数目不大,五毛钱。现在我要回家,便指望这钱了。小田对我的暗示充耳不闻。我想第二天他该还我的。可次日一早,小田却躲得无影无踪了。这下我作难了,本可与本家哥开口,但自尊作祟,使我羞于启齿;还可到不足二里的二姑家求助,可我自惭形秽,不想让她们看到我如此落魄,成为日后笑柄。于是踌躇间,我便只好悻悻起程,又如半月前来时的情景,又挤进同一辆破旧拥挤的班车,疲惫地坐在行李上,任凭它又将我抛来甩去。车窗外熟悉的连绵起伏的山,熟悉的流淌不息的河,以及熟悉的乡音,在我的眼前掠过,耳边响起,我的心却没有以往的亲切感,没有激动,反而格外沉重。我在距家二十里的玉皇庙下车,在寒风中踽踽独行。这时我想起了老辈人“一文钱逼倒英雄汉”的话。

那时的我,耿直而拘泥。本可以装作买了全程票而坐到村里,可惧怕售票员针锥一般的目光,以及自己骗人的良心谴责。

“你可以给售票员说到家里给钱。”父亲说。我们家在路口。

“谁相信一个头发端扎的揽工的!”我说。

当我扛着编织袋风尘仆仆地进入村头,心中竟有了一种从未有过的亲切感,脚步也急促、轻盈起来。进了家门,看见母亲惊讶而欣喜的神情,我的鼻子竟一阵发热,热泪扑簌而落。我的心真切地感受到了什么是家,什么是温暖。

母亲立即烧了盆水,让我赶紧洗头,然后又忙碌着去给我做饭。我站在镜前仔细地端详着自己。我原本偏分整洁的头发似刚刚经历过暴风雨的黄蒿,杂乱纵横,污浊。脸呢,原本还有些红润透着青春朝气,并有几分坚毅,可现在变得粗糙而毫无光泽,竟然褪皮。蓬头垢面镜中人,活脱脱一个揽工汉!只是我觉得自己的目光比以前深沉、深邃了些许。

“看受成什么!为啥呀?”母亲不理解我为什么自讨苦吃,她的唠叨声中充满了难以表述的、深深的慈爱。我知道她永远想像老鸡护小鸡一般护着我,可我不愿仅在她的呵护下,在她的视野啄米,我想做鹰,去展翅翱翔,去搏击风雨,这不是她所能理解的。

在我讨要N次后,李工头终于在第三个年头给我结了账。他说工程赔了,我是朋工,总共应得两块三毛五,没零钱,给了我两块钱。

小田我再未见过,听说他当兵了,当然他不会记起借过我区区五毛钱,更不会想到为这五毛钱我扛着铺盖卷步行二十里时的心情。

八十年代末我们因工作关系举家迁城。如今,母亲已故去两载,已是知天命之年的我,腰已微驼,发已斑白,与耄耋之年的父亲在黄昏里广场舞的喧嚣中,面对着山腰中依然如故的砖窑,回忆着这段往事。父亲不时插言,给我的回忆补充,让我惊叹于他的记忆。

四十二年前的这次社会体验抑或是实践,使我对社会,对人生,对自己有了深刻的认识。此后,我虽然依旧常常囊无一钱守,腹作千雷鸣,但我变得卑微起来,平和起来,开始仰视社会,仰视人生,在此后的生活中获益匪浅。

——选自《西部散文选刊》微信公众平台