摘要:孔子删诗之说,后世讨论颇多,多本逸诗为说,这是在以传世文献为古人所能见的全部文献这个预设下或者条件下所做的工作。新近出土的郭店简、上博简,特别是清华简和安大简中的有关诗经类材料,为我们重新讨论这个问题提供了契机。从这些材料来看,诗经类古诗确有很多佚失,选诗、编诗、删诗是存在的,孔子可能利用了鲁国乐工、乐官所用的诗本作为教科书的底本,又进行了一些整理的工作,后人将删诗归为孔子,未尝不可。不过,今存的诗经文本,未必源自孔子所用的教本;论诗根据大小序和谈美刺,也未必符合孔子论诗的方式。

关键词:孔子;删诗;上博简;清华简;安大简

中图分类号:I1207.22? ? 文献标志码:A? ? 文章编号:1001-862X(2023)02-0116-007

在《诗经》研究史上,有一个无法回避的问题,那就是孔子与《诗经》的关系。这个问题也许在汉代人那里并不成为问题,《史记·孔子世家》载:

古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席,故曰“《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始”。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

但后世孔颖达、朱熹、叶适、朱彝尊、王士祯、赵翼及崔述等人怀疑删《诗》之说,近代否认孔子与“六经”关系者更是主张此说。他们主要的依据是,今存佚诗不多;《左传》襄公二十九年季札观乐时,工所歌风诗无出十三国之外者,而其时孔子年仅八岁,《诗》三百之说可能早就形成了,等等。(1)但是季札观乐时,工所歌风诗的顺序是周南、召南、邶、墉、卫、王、郑、齐、豳、秦、魏、唐、陈、郐,与毛诗的周南、召南、邶、墉、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳有所不同。毛诗自谓传自子夏,有《序》可以串联诸篇,国风顺序的变化或许与孔门儒学有关;而上引《史记》文中“《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始”,就是所谓鲁诗的“四始”,被认为是孔子所定。清人魏源着重讨论了“四始”的问题,并自认为“后人无一能析之者”[1]。

因此,孔子与《诗经》的关系至少可以分为两个问题,一是孔子有没有将三千首《诗》删为三百篇,二是孔子有没有定过《诗经》的顺序。我们讨论过“四始”的问题[2],这和《诗经》风雅颂的首篇相关,不过只是粗略地讨论风、小雅、大雅、颂的首篇的问题。现在依据近年出土郭店简、上博简、清华简、安大简中诗经类竹简文献,继续探讨孔子删诗问题,以就教于温柔敦厚君子。

一、由出土文献看删诗问题

太史公曰“古者诗三千余篇”,这明显是一个套话,像《白虎通·五经》也说书三千篇:“孔子未定五经如何?周道衰失,纲散纪乱,五教废坏,故五常之经咸失其所……设法谤之言,并作《书》三千篇。”然其后也录《尚书纬》三千二百四十之说[3]。此外,《史记·伯夷列傳·索隐》说:“孔子求得黄帝玄孙帝魁之书,迄秦穆公,凡三千三百三十篇,乃删以一百篇为《尚书》,十八篇为《中候》。”

《诗》的具体篇数没有像《书》说的那样具体,但“三千余篇”比之《诗》三百篇,可谓十才存一。古人有怀疑此说者,因为古书中所出现的逸诗非常少(2)。这种思考问题的方式,其实是以现存古书为古人所见全部古书的思维方式作为预设(或者条件),没有考虑古代典籍散佚的情况,没有一种“古书佚失观”。戴君仁举刘向校书去重为说,以表明古诗虽然有三千余首,但是重复者多,删除重复后,就只剩三百余篇了。不过戴君仁认为去重是太史的行为,而非孔子。(3)此说也有问题,详后文。蒙文通之说倒可以关注:《礼记·乐记》师乙云:“宽而静、柔而正者宜歌《颂》,广大而静、疏达而信者宜歌《大雅》,恭俭而好礼者宜歌《小雅》,正直而静、廉而谦者宜歌《风》,肆直而慈爱者宜歌《商》,温良而能断者宜歌《齐》”,《齐》和《风》《商》、雅颂并列,似乎不是《齐风》。《大戴礼记·投壶》说:“凡雅二十六篇:其八篇可歌,歌《鹿鸣》《狸首》《鹊巢》《采蘩》《采苹》《伐檀》《白驹》《驺虞》,八篇废不可歌;七篇《商》《齐》,可歌也;三篇闲歌。《史辟》《史义》《史见》《史童》《史谤》《史宾》《拾声》《叡挟》。”又有《齐》;《史辟》等八篇当是“八篇废不可歌”者,错简在下;而《鹊巢》《采蘩》《采苹》《伐檀》《驺虞》等则在《风》,不在《雅》。(4)由此来看孔子编诗、删诗之说,倒是有一定根据。但是,逸诗仍然不多。

新近出土的竹简材料告诉我们,古代佚失的文献太多了。即以清华简《耆夜》而论,简文记载周武王八年伐耆,凯旋后在文大室举行“饮至”礼,典礼中武王为毕公赋《乐乐旨酒》、为周公赋《輶乘》,周公为毕公赋《赑赑》、为武王赋《明明上帝》后,又“作歌一终,曰《蟋蟀》:‘蟋蟀在堂,役车其行。今夫君子,不喜不乐。夫日□□,□□□忘。毋已大乐,则终以康。康乐而毋荒,是惟良士之。蟋蟀在席,岁聿云暮。今夫君子,不喜不樂。日月其迈,从朝及夕。毋已大康,则终以祚。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧。蟋蟀在序,岁聿云□。【今夫君子,不喜不乐。日月其除】,【从冬】及夏。毋已大康,则终以祜。康乐而毋荒,是惟良士之惧惧”,录诗五首,只有一首接近《秦风·蟋蟀》。而《周公之琴舞》录诗有十,却只有一首接近今存的《周颂·敬之》,已然是十才存一的比例。甚至《周公之琴舞》本身已经有逸诗了,此篇说“周公作多士敬怭,琴舞九絉”,但只录了“元纳启”;而成王所作“敬(儆)怭(毖),琴舞九絉”,收录了九启,其第一启接近《周颂·敬之》。也就是说,如果周公的九启从前存在的话,那么《周公之琴舞》当有十八首诗,至清华简时期只有十首,而十首中只有一首接近《周颂·敬之》。以蠡测海、由管窥豹,或许古诗“三千”恐怕还说少了。因为就删《诗》而言,其虚拟对象应该是当时及之前的所有诗,只是因为一些特殊情况,有一些诗才不得入选。如上博简第四册收录两首诗《交交鸣乌》和《多薪》,可能是楚人的诗;上博四的《采风曲目》中也有一些诗名不见于传世文献,和现存《诗经》中的文字也对应不上,说明应该有佚诗,而且采诗的工作到《采风曲目》出现的时代还在进行;此外还有一些传世文献的佚诗,如脍炙人口的《越女歌》,这些诗歌即使时代过晚,也可以推想此前应该还有诗,但现存《诗经》没有楚风、越风,所以这些诗只能说是被“删”了,未能入选《诗经》。

上述所说,多是战国竹简中所见的古诗佚失情况,佚诗的年代能早到什么时候,还存在不同意见。但可以想象,在孔子之时应该存在比此只多不少的诗篇。不过孔子之前有一些诗可能已经编定得差不多了,所以公子季札才有观乐之举。这是传统关于孔子删诗讨论中最关键的问题,看起来,季札观乐的规模和后来的《诗经》三百篇差不多少,所以一些学者认为孔子不存在将古诗三千删减为三百的问题。

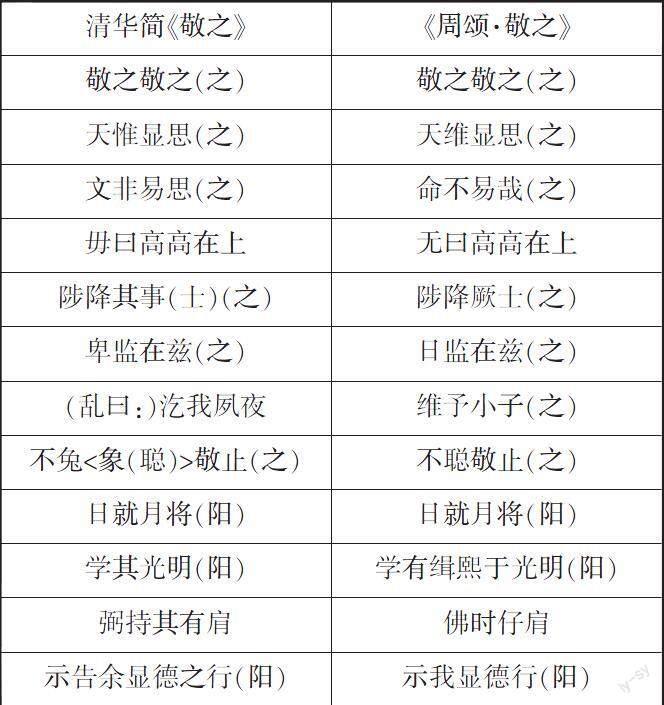

据《左传·襄公二十九年》所记,季札是在鲁观乐,“请观于周乐”。也就是说,季札所观,可能是鲁和周共有之乐,或者是鲁所有之周乐。如果比照《周公之琴舞》和《周颂》中的《敬之》,看来应该是鲁所有之周乐。因为《周公之琴舞》记有“乱曰”,这是用乐的标志,应该是乐工、乐官所用、所传之诗,当源自周,传而至楚,和《周颂·敬之》有不少文字不同之处,但是押韵基本一致(下文从押韵角度考虑,将一些虚词押韵也标出(5)),如下表所示。

如表,这就带出了一个问题:季札所观鲁乐已经基本定型,是否表明周及诸国保存的诗都基本定型了呢?如果没有定型,那么孔子教诗就需要一个教本,这就存在选哪些不选哪些的问题,这就是广义上的删诗;如果已经基本定型,那么孔子教诗也存在根据某本作底本的问题,也存在一个选择问题,还是可以算作广义的删诗。由安大简《诗经》来看,至少有一些国家的诗已经基本定型,但是对于国风的属国,还有较大分歧(详后文),文字上也有不少和今存诗不同者。战国时期的安大简,年代比季札、孔子要晚。因此,季札观乐时,除了周外,其他诸国之诗尚未定型的可能性较大;毕竟“周礼尽在鲁”,而季札周游列国是在鲁“请观于周乐”,鲁有这个条件,别的国家或可能没有。根据《论语·微子》记载的“大师挚适齐,亚饭干适楚,三饭缭适蔡,四饭缺适秦。鼓方叔入于河,播鼗武入于汉,少师阳、击磬襄入于海”,以及季氏八佾舞于庭,可以想象季札之后鲁之周乐的乐工、乐官也有流失、缺失,因此《论语·子罕》所记“子曰:‘吾自卫反鲁,然后乐正,雅、颂各得其所”,或说明孔子有一个正乐的工作。

正乐之后,涉及乐所歌之诗的问题,从上文《周公之琴舞》和《鲁颂·敬之》的比较来看,同一乐,歌诗的底本可以有差别。后世填词,也可以说明这一问题,同一词牌,词可以完全不同。譬如毛泽东既有《沁园春·雪》,也有《沁园春·长沙》。按照孔子据《鲁春秋》修《春秋》的操作方式(6),他很有可能根据鲁国的乐工、乐官所用诗本作教材的底本。这种做法看起来虽没有直接将古诗三千删减为三百,但是无疑已经承认了鲁国乐工、乐官所做的工作。由于孔子的影响大,其后七十子将孔子所用之诗的版本传于四方,所以与《春秋》相似,虽然孔子依据了鲁国的诗经,但是其弟子会说这是孔子修订的。如此,从古以来的鲁之乐工、乐官之选诗、编诗、删诗,也就可以归为孔子选诗、编诗、删诗了。选诗、编诗和删诗是相关的工作,选、编也就意味着删,故后世说孔子删诗。而由安大简《诗经》等来看,孔子是在其同时代的诸多定型或未定型的诗经版本中,以鲁地之诗为底本做出了选择。就此来看,戴君仁以刘向校书去重之说来作比较,似有合理性。然刘向校书体例,经书和子书不同,经乃以今文与中古文相较,子书则去重并新订;而孔子是以鲁地之诗为底本,以他国诗为校本,两者并不相同。

或疑孔子以鲁地之诗为底本只是可能性,其实是以鲁之乐工、乐官所据的诗经为底本。其根据,除了孔子修《春秋》这个类比之外,还因为这个诗经中有《鲁颂》,这和鲁有关系。《周颂》的合法性不需要讨论,《商颂》因“商”为王者之后,也有合法性。鲁则只是诸侯,《鲁颂》被收入,只能从孔子是鲁人,所用的也是鲁地之诗来考虑。从另一个角度来说,孔子十有五而志于学,他当时在鲁国,所学的诗、乐必然也和鲁之传本有很大关系。《商颂》5篇,大概也和孔子作为宋人后裔有关。《诗经》如果不算今有名无辞的笙诗6篇(7),是305篇,说起来是取成数为300篇;如果不算《商颂》5篇,就恰好是300篇。《国语·鲁语下》载“昔正考父校商之名颂十二篇于周太师,以《那》为首,其辑之乱曰:‘自古在昔,先民有作。温恭朝夕,执事有恪”,有“乱”,这些诗应该都已经配乐了。如果周之诗经版本有《商颂》的话,那么《商颂》恐怕就该是12篇了。今《商颂》只存其5,恐怕是有特殊原因的。这也证明了上文所说季札所观是鲁所有之周乐,而不是鲁和周共有之乐。其他国家的诗经版本未必有《鲁颂》4篇和《商颂》5篇,但是可能有笙诗6篇。所以,如果去掉《鲁颂》和《商颂》,《诗经》仍然有302篇,即便没有笙诗6篇,还是可以举成数,称“诗三百”。季札观乐,观颂未明言有无鲁颂、商颂,上博简《诗论》论颂中之诗,也不及鲁颂和商颂,看来它们当是后来才被孔子附录入《诗经》。

因此,传统所说孔子删诗,可能并非是汉代人造出来的说法,而是在孔子殁后以孔子为圣人的背景下出来的说法。孔子虽没有直接将古来的诗三千删为三百,但是他以鲁之诗经为底本,排除了其他国家的诗经版本,并且没有选当时还流传的一些佚诗,仍然可以算是承接古人刪诗、选诗、编诗的工作,并对当时的诗作了选诗、编诗、删诗的工作。所以说孔子删诗,是有根据的说法。

若然,由孔子说“郑声淫”“诗无邪”不能得出宋人朱熹等所谓淫奔之诗当删的结论。不仅季札观乐有郑诗,残存的阜阳汉简《诗经》中《女曰鸡鸣》《野有蔓草》《溱洧》均有残简在;而《桑中》则并见于安大简和阜阳汉简;上博简第一册的《诗论》是选论诸诗,宋人王柏《诗疑》认为当删的淫诗有《郑风》之《将仲子》《褰裳》,《诗论》有“《将仲》(即《将仲子》)之言不可不畏也”“《涉溱》(即《褰裳》)其绝负尔士”;而《诗论》中尚有“《扬之水》其爱妇丽,《采葛》之爱妇[切(?)]”之言,可举一反三。

二、由出土文献看古诗定型问题

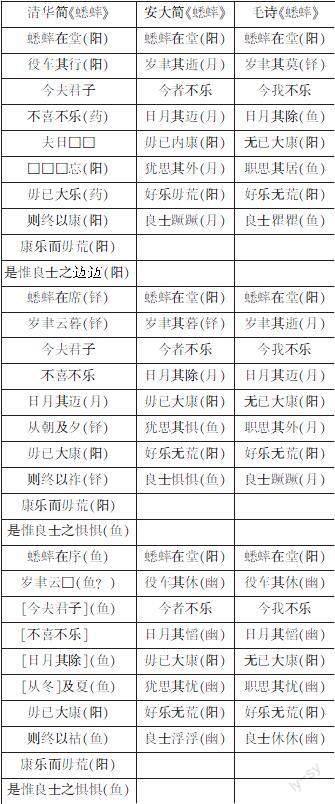

孔子虽然据鲁国乐工、乐官所据之诗本作为教材的底本,但是乐所对应的诗篇,其章节、文字等却还存在一个统一的问题。而且乐所对应的文字,由于吟唱的关系,多或少一两个字,乃至文句不同,关系不大。换一个角度说,这些诗的章节、文字在流传过程中,因为传抄等问题存在异文、“族本”(8),那么孔子施教时对它们的取舍存去也是一个要考虑的问题,这也可以归入删诗的工作。参考上文所列《周公之琴舞》,再看清华简《耆夜》中的《蟋蟀》,安大简的《蟋蟀》,将之和传世《蟋蟀》对比,见下表(括号内标明韵部)。

不难发现,清华简《蟋蟀》无论章节长短还是文字多少以及押韵,都和安大简、毛诗《蟋蟀》有很大不同。清华简《蟋蟀》多有五言、七言,第一二章和毛诗相反;而安大简《蟋蟀》章序和文字虽然也和毛诗《蟋蟀》有不同,但二者都是整齐的四言。此外,阜阳汉简《诗经·蟋蟀》残文有“我不乐,日月未除”“好乐毋”,“日月未除”与诸本“日月其除”不同。

更值得注意的是,毛诗《唐风·蟋蟀》,在安大简中被编入魏风,而整个安大简魏风十篇中(8)只有《葛屦》一篇属于毛诗魏风,其余九篇全部属于毛诗中的唐风;安大简和毛诗魏风都以《葛屦》为首篇,但是毛诗魏风七篇中,其余六篇在安大简属于侯风(篇序和毛诗小有不同),侯风此前从未见于国风中。此外,安大简《秦风·无衣》残存毛诗第二章的“[修我矛]戟,与子偕作”,其下有“曾子以组,明月将逝”,不见于毛诗,此下也无毛诗第三章,很可能安大简《无衣》的章序和毛诗不同。

因此,面对这些情况,孔子教诗确实有选诗、编诗、删诗及确定诗之定本的必要。诗的文字、章节、押韵,都需要考虑,这些是删诗的细节问题。

三、由出土文献看删诗细节问题

关于删诗的细节,前贤有篇删其章、章删其句、句删其字之说(8),如《论语·子罕》孔子引有“唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而”,不见于《小雅·棠棣》,被认为是删去的一章;《论语·八佾》子夏问引有“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮”,今《卫风·硕人》无“素以为绚兮”,被认为是删句;《中庸》引有“《诗》曰:‘衣锦尚絅”,不见于今存《诗经》,也被认为是删句;《缁衣》之“《诗》云:‘昔吾有先正,其言明且清,国家以宁,都邑以成,庶民以生。谁能秉国成?不自为正,卒劳百姓”,过去认为属于“子曰”之言(9),其中“昔吾有先正,其言明且清,国家以宁,都邑以成,庶民以生”被认为是引逸诗,“谁能秉国成”的“能”字不见于《小雅·节南山》,被认为是删字。

其实,这样的认识是以今存《诗经》(主要为毛诗)源自孔子之定本的角度出发的。不能否认这里的结论或有一些是可靠的,但是也有一些是存在问题的,因为以毛诗或四家诗的底本源自孔子所用的定本,这个预设是存在问题的。

比如郭店楚墓竹简和上博楚简《缁衣》,年代比《礼记·缁衣》要早,且可证明今本《礼记·缁衣》有错简,则“昔吾有先正,其言明且清,国家以宁,都邑以成,庶民以生”有可能是错简而来,性质尚难确定;而简本《缁衣》就只引有“谁秉国成,不自为正,瘁劳百姓”,没有“能”字,和毛诗一致。所以原本《缁衣》未必有逸诗,也未必要删字。

再如《中庸》引“衣錦尚絅”,今《卫风·硕人》有“衣锦褧衣”,《郑风·丰》有“衣锦褧衣,裳锦褧裳”,褧、絅为通假字。《中庸》的“衣锦尚絅”,虽有可能是被删之诗,但也有其他解释:或说“衣锦尚絅”前脱落了“衣锦絅衣”,而下文“衣锦尚絅”是解释诗句之语;或根据有本作“衣锦絅尚”,认为“尚”与“裳”通,俞樾《古书疑义举例》卷3“古人引书每有增减例”,认为古本《中庸》当作“衣锦絅尚(裳)”,是“记人撮举其辞”[4],即是将“衣锦褧衣,裳锦褧裳”缩为“衣锦絅尚”。当然,此处也有可能是断截诗文,《中庸》下文的“予怀明德”,据上博简《诗论》和《墨子·天志下》,本当作“予怀尔明德”,《中庸》作“予怀明德”就是断截诗文的做法(10)。而这正好说明今本毛诗等的“予怀明德”,是不符合孔子教诗的教本的。

据上博简《诗论》来看,孔子引诗有《宛丘》的“洵有情,而无望”,《猗嗟》的“四矢反,以御乱”,《鳲鸠》的“其仪一兮,心如结也”。对照今本,似乎“洵有情,而无望”“四矢反,以御乱”句中的“兮”字都被省略掉了,《鳲鸠》因为是“兮”和“也”对应,则没被省略掉。到底是孔子所用教本如此,还是论诗时有所省略,还难以确定。总之,今存四家诗未必来源于孔子的教本。

而四家诗的区别,主要不在于《诗经》的文句,而是讲说的家法,因为文句很多是通假字和章序的差别,只有个别字关涉甚大;而讲说的家法则差别较大,比如鲁诗的“四始”和齐诗的“四始”就可谓大相径庭了。汉代人论诗,用诗序和谈美刺较多。孟子不在传诗系谱之中,但其所说“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作”(《离娄下》),很容易让人将诗序和“王者之迹”联系起来,将美刺和《春秋》联系起来,可谓提供了坚实的证据。然而上博简《诗论》几乎看不到用序来说诗之时代的,例外大概可以说是《甘棠》,但此诗中已经说及“召伯”。相反,《孟子·公孙丑上》记孟子有言:“《诗》云:‘迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户。今此下民,或敢侮予?孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!能治其国家,谁敢侮之?”引诗出自《豳风·鸱鸮》,诗序说“周公救乱也。成王未知周公之志,公乃为诗以遗王,名之曰《鸱鸮》焉”,和《尚书·金縢》有关,但孔子似乎并不知道或未承认这一点,否则就不会说“为此诗者”了(11)。《孔丛子·记义》载:“孔子读《诗》及《小雅》,喟然而叹曰:‘吾于《周南》《召南》,见周道之所以盛也;于《柏舟》,见匹妇执志之不可易也;于《淇澳》,见学之可以为君子也;于《考槃》,见遁世之士而不闷也;于《木瓜》,见包苴之礼行也;于《缁衣》,见好贤之心至也;于《鸡鸣》,见古之君子不忘其敬也;于《伐檀》,见贤者之先事后食也;于《蟋蟀》,见陶唐俭德之大也;于《下泉》,见乱世之思明君也;于《七月》,见豳公之所造周也;于《东山》,见周公之先公而后私也;于《狼跋》,见周公之远志所以为圣也;于《鹿鸣》,见君臣之有礼也;于《彤弓》,见有功之必报也;于《羔羊》,见善政之有应也;于《节南山》,见忠臣之忧世也;于《蓼莪》,见孝子之思养也;于《楚茨》,见孝子之思祭也;于《裳裳者华》,见古之贤者世保其禄也;于《采菽》,见古之明王所以敬诸侯也。”文中提及《豳风》之《东山》与《狼跋》,皆与周公有关,合于诗序(但与《诗序》所说“周公东征也”“美周公也”有不同),却没有提及《鸱鸮》。当然,《孔丛子》一书所记孔子语,是否确实,学者有不同意见。像孙星衍作《孔子集语》,就没有收录这段话。不过可以看出,上博简《诗论》和《孔丛子·记义》多数是根据诗本文来论诗。

上博简《诗论》中,只有“《文王》[曰:‘文]王在上,於昭于天,吾美之”和“《祈父》之刺,亦有以也”,论诗文之美和诗篇之刺各一次,可以说谈美刺并不多见。以所论“《雨无政》《节南山》皆言上之衰也,王公耻之;《小旻》多疑矣,言不中志者也……《小弁》《巧言》,则言谗人之害也;《伐木》、《□□》,实咎于其也……《祈父》之刺,亦有以也。《黄鸟》则困而欲反其故也,多耻者其病之乎?《菁菁者莪》则以人益也;《裳裳者华》则[世]贵也。《将大车》之嚣也,则以为不可如何也。《湛露》之益也,其犹酡欤”(12),可以认为含有刺意在,但是和汉代人论诗之美刺相比也要少得多。

现在看来,不仅四家诗和孔子所用教本未必相同,而且论诗,最多可以说孔子为美刺说开了个头,但是根据诗序论诗则很罕见,可能多是后学的发挥。后世将《诗序》归为子夏而非孔子,或许正说明了孔子没有用诗序来讲诗。但子夏开启了用诗序来讲诗的传统只是毛公一家之言,还有待进一步研究。

毛诗序之大序,与《乐记》等相合者颇多(13),可能和儒家有关系;小序分为前序和后序,或有不同的名称,首句为前序,来源较古。郑玄在《南陔·笺》中说序初与诗分开单行,毛公始分置诸篇之首。安大简《诗经》没有序,阜阳汉简《诗经》也没有序(14),可能序确实开始之时并不和诗经相配,当然不能排除尚有序文单行本。但就安大简和阜阳汉简来看,并没有见到诗序。颇疑孔子删定诗经文本之后,因为简册繁重,故有毛公之前的人以序统诗而使《诗序》广为流传。这颇类似《尚书》百篇也有《书序》,百篇《尚书》简册繁重,后来损失严重,赖《书序》才知道有哪些篇章。诗则因为讽诵方便,有序存篇目,便可诵写而出,但是写出来的通假字非常多,也有些地方难免存在衍、夺、误,乃至有章节倒错等问题。还有诸如《诗论》中《涉溱》被改名为《褰裳》、《将大车》被改名为《无将大车》、《将仲》被改名为《将仲子》。此外,《诗论》中《仲氏》疑为《烝民》之别称,《角枕》疑为《葛生》之别称,还有一些篇名不见于今毛诗,待考。这些都使得今存《诗经》渐失孔子删定本之原貌。上博简《诗论》这样的作品因秦火而不传,《诗序》则渐渐让人以为乃圣贤所传,成了经典。但是四家诗序有不同之处,其实已经可以说明它们在流传中后人有了不同的认识,故改易其说,这恐怕应该是源于《诗序》在开始时并没有作为经典的不容置疑之地位造成的。而《书序》则基本没有改易,只有类似束皙谓《书序》“盘庚五迁,将治亳殷”,孔壁《书序》作“将始宅殷”,这是通假字的问题。因此,宋儒如朱熹只是怀疑《书序》作者的水平,说是“低手人作”[5],但是敢质疑《诗序》,其间的差别可见。现在看来,宋儒疑《诗序》、根据《诗经》本文讨论诗旨,是有一定道理的,可谓上接孔子。不过《诗序》中有一些内容多还是有一定来源,恐还是需要具体问题具体分析,不可一概否定。

总之,新近出土的一些战国秦汉简牍中的诗经类文献,为我们认识《诗经》学上的有关问题提供了很大的帮助。我们不仅应该根据这些材料重新检讨《诗经》学上的一些问题,而且应该反思过去的研究方法,譬如据文句分四家诗、从佚诗论删诗等,用新的思维方式和研究方法来研究《诗经》等经学、学术、思想上的问题。一代有一代之经学,经学典籍每隔一段时间都出现总其大成的作品。現在我们有了出土的战国简牍作为帮助,又有了新的思维方式和研究方法,可以期望在不久的将来新的《诗经正义》《尚书正义》类作品出现!

注释:

(1)参见泷川资言、水泽利忠:《史记会注考证附校补》,上海古籍出版社1986年版,第1160页。

(2)参见蒋善国:《三百篇演论》,台湾商务印书馆1980年第2版,第129-147页。

(3)戴君仁:《孔子删诗说折衷》,见《梅园论学续集》,艺文印书馆1974年版。

(4)蒙文通:《经学抉原》《经史抉原》,见《蒙文通文集》第三卷,巴蜀书社1995年版,第51-52页。

(5)按:王显认为《敬之》篇“段玉裁、王念孙、江有诰等圈出‘之、‘思、‘哉、‘兹四字,以为是纯虚字押韵,这种孤例只证,是难以置信的”,见王显:《诗经韵谱》,商务印书馆2011年版,第70页。沈培认为:“《敬之》的韵脚是:敬、易,耕、锡合韵;士、兹,之部。将、明、行,阳部。简文的韵脚同样是这些,并无不同。无论《敬之》还是简本,都有不入韵的句子,这也合乎《周颂》押韵的特点。”见沈培:《〈诗·周颂·敬之〉与清华简〈周公之琴舞〉对应颂诗对读(二》,香港浸会大学“清华简与诗经研究国际会议”论文,2013年11月1—3日。其实古人押韵可能比较宽泛,或在后人归纳条例之外。

(6)《左传·昭公二年》韩宣子聘鲁:“观书于大史氏,见《易·象》与鲁《春秋》,曰:‘周礼尽在鲁矣。”孔子老而好易,所用的《易》不出意外也是鲁之《易》。

(7)简文标记为“魏九”,有误。安大简中有补字者,如简59补“也”字,简106补“弗”字,似有校勘,然简87录《墙有茨》显然漏了最末的“也”字。

(8)参见蒋善国:《三百篇演论》,台湾商务印书馆1980年第2版,第3-4页。

(9)郭店简和上博简《缁衣》出土之后,学界倾向于认为《缁衣》所引诗、书不是孔子之言,乃后人所配。但是,由新出安大简《仲尼曰》中简1、2的“仲尼曰:于人不信其所贵,而信其所贱。《诗》曰:‘彼求我,若不我得。执我仇仇,亦不我力”来看,此问题还有待讨论。

(10)李锐:《上博<诗论>“怀尔明德”探析》,见《新出简帛的学术探索》,北京师范大学出版社2010年版。

(11)这是传统的看法。《孟子·告子上》:“《诗》曰:‘天生蒸民,有物有则。民之秉彝,好是懿德。孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!故有物必有则,民之秉夷也,故好是懿德。”亦有“为此诗者,其知道乎”。但是《烝民》篇中有“吉甫作诵”,为此诗者很难确定。不能排除“为此诗者,其知道乎”是孟子所述孔子论诗的一种笔法,则孔子是否知道《鸱鸮》的作者还待考。

(12)所用文本见李锐:《<诗论>简释文疏证》,《简帛释证与学术思想研究论集》,台湾书房出版有限公司2008年版。

(13)参见李锐:《儒家诗乐思想初探》,《中国哲学史》2002年第1期。

(14)按:胡平生、韩自强的《阜阳汉简<诗经>简论》(《文物》1984年第8期)提供了诗序的残文,但是这些内容没有收入后来出版的胡平生、韩自强所撰《阜阳汉简诗经研究》(上海古籍出版社1988年版)。就此事询问胡平生先生,胡先生云残简“后妃献□”属《吕氏春秋》,其余残散文字后来收入了丛残。胡平生:《阜阳双古堆汉简<吕氏春秋>》,李宗焜,主编:《古文字与古代史》第四辑,台北:中央研究院历史语言研究所,2015年版,第526页。这说明阜阳汉简诗经没有诗序。

参考文献:

[1]魏源.诗古微[A]//王先谦,编.清经解续编(第5册).上海:上海书店,1988年影印本:665A.

[2]李锐.“四始”新证[J].孔子研究,2004,(2):39-45.

[3]陈立.白虎通疏证[M].北京:中华书局,1994:445,449-450.

[4]俞樾,等.古书疑义举例五种[M].北京:中华书局,2005(第2版):48.

[5]黎靖德,编.朱子语类(卷七十八)[M].北京:中华书局,1986:1983.

(责任编辑 吴 勇)