摘要:文章采用中介和门槛分析方法对42个国家的面板数据进行分析,对生产性服务业发展、制造业服务化和制造业升级之间的关系进行研究,结果表明:制造业服务化在生产性服务业发展对制造业升级造成影响的过程中发挥部分中介作用,制造业服务化和制造业升级之间的关系中存在生产性服务业发展门槛,当生产性服务业发展程度较低时,制造业服务化起到正向中介作用,能有效促進制造业升级;当生产性服务业发展程度较高时,制造业服务化起到负向中介作用,会抑制制造业升级。文章的研究成果对政府制定有关促进制造业升级政策具有借鉴意义。

关键词:生产性服务业;制造业服务化;制造业升级;中介效应;门槛效应

中图分类号:F406? ? 文献标志码:A? ? 文章编号:1001-862X(2021)03-0033-008

全球金融危机发生后,很多国家发现只有推动制造业升级才能真正提升国家竞争力,制造业水平的优劣决定了一个国家经济实力的高低。[1-2]中国制造业经过一段时间的发展,规模上快速扩大,成为制造业大国,但却存在大而不强的问题。之前快速发展所依赖的人口红利已经消失,原因在于人力成本的上升,因此急需找到一种新的发展模式,推动制造业转型升级。[3-5]然而,中国近几年却出现了由大力发展工业转为大力发展服务业的趋势,呈现出了“去工业化”的发展特征,但快速的服务业增速却阻碍了经济的增速,因此,只单纯依靠推动服务业发展的方式已经不能有力推动经济发展[6],而制造业服务化已经成经济发展的有力支撑。目前,传统产业的边界正在逐渐模糊[7-8],在全球范围内,制造业服务化已经成为经济重要的增长点和制造业转型升级的关键路径,制造业服务化不仅可以从微观层面推动制造业企业技术、服务质量、绩效的显著提升,还可以增加技术密集型产业在制造业中的比例从而提升制造业的附加值[9]。生产性服务业和制造业的关系密切,通过研究生产性服务业发展推动制造业转型升级的路径,检验制造业服务化在其中发挥了怎样的作用,对促进我国经济高质量发展具有重要意义。当前,中国为推动产业升级,主要从推动制造业由大变强、促进生产性服务业发展、发展制造业服务化等方面分别进行了相关政策的制定和实施,但是现有的产业政策未将生产性服务业、制造业服务化、制造业升级纳入统一维度进行考量,并制定一系列综合性的产业政策。由此可知,理清生产性服务业发展、制造业服务化发展、制造业升级这三者之间的关系,对提出一些综合性的产业政策,并让政策之间形成联动具有重要意义。这是本文研究的出发点。

一、理论分析和基本假说

在波特的价值链理论中,制造业企业在不同环节上的价值是不同的,中间环节附加值较低,处于两端附加值比较高,制造处于中间环节。制造业企业在工业化的早期阶段,价值链上的所有活动都是在企业内部完成的,但随着工业化的深入发展,制造业企业需要整合自己的核心竞争力,以获取更多的价值,有的企业将比较成熟的服务模块进行外包,形成专门对其支撑的生产性服务企业,有的企业将比较有价值的服务模块保留,将利润比较低的制造模块转移出去,形成服务化的态势。[10]制造业中比较成熟的服务模块逐渐独立而产生了生产性服务业,生产性服务业天然和制造业的关系就相对密切,因此随着生产性服务业的发展,可以显著提升对制造业投入的规模和质量,从而显著促进制造业服务化的发展,而制造业服务化并非简单的“去工业化”,而是不断增加制造业各个环节服务要素的占比,有效推动企业实现创新发展,从而最终推动制造业转型升级。[11]因此,可以认为在生产性服务业推动制造业升级的过程中,制造业呈现出服务化的阶段和趋势。由此,提出假设1。

假设1:制造业服务化是生产性服务业发展推动制造业升级的中介变量

虽然服务化会帮助制造业企业改变运营结构,提升企业竞争优势,进而帮助企业转型升级,但在服务化的不同阶段对企业升级的影响不同。在转向这种模式的同时还需要企业大量的投入,并且还面临着对于企业整体架构和组织的调整,因此服务化成效的发挥需要一段时间,如果企业在这时出现了投入和资源配置不当的问题,就会落入“服务化陷阱”,从而增加运营风险。[12]而制造业服务化从投入的角度来说,投入到制造业中的生产性服务业要素的质量,决定了制造业服务化的质量。因此,可能当生产性服务业发展水平较低的时候,会较大程度上抑制制造业服务化的效率和质量,从而增加制造业企业运营的风险,从而阻碍制造业转型升级。随着生产性服务业水平的升高,会有效提升对制造业投入要素的规模和质量,从而有效提升制造业服务化的水平,从而最终有效推动制造业转型升级。[13-14]因此,提出假设2。

假设2:生产性服务业发展在制造业服务化和制造业升级之间具有门槛效应

二、模型的设定与变量说明

针对上文的假设1,共设置了3个模型进行中介效应分析,针对上文的假设2,设置了1个模型进行门槛效应分析。以42个国家2000—2014年的面板数据为分析对象,采用生产性服务业发展作为自变量和门槛变量,采用制造业服务化水平作为中介变量,采用制造业升级和制造业效率作为因变量,共设置经济发达程度、人力资本水平等6个控制变量。

(一)模型设定

1.中介模型的设定

为了检验制造业服务化的中介效应,本文采用Wen 和 Ye(2014)提出的方法,综合使用逐步检验法和Bootstrap法,构建面板数据回归模型进行分析。[15]

lnmuit=α0+α1lnpsit+AXit+Ci+Yt+εit(1)

lnmisit=β0+β1lnpsit+AXit+Ci+Yt+εit(2)

lnmuit=δ0+δ1lnpsit+δ2lnmisit+AXit+Ci+Yt+εit(3)

ln(*)表示各变量取对数值,i=1,2,…42(表示各个国家),t=2000,2001,…2014(表示各年份),εit为扰动项。mu代表制造业升级,mis代表制造业服务化水平,ps代表生产性服务业发展,X代表控制变量,包括人力资本水平、经济发达程度、信息化水平、创新能力、外商直接投资、固定资产投资。C代表地区固定效应,Y代表时间固定效应。

2.门槛模型的设定

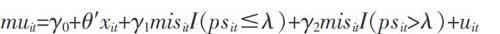

为了检验生产性服务业发展的门槛效应,本文采用Hansen(1999)提出的门槛回归方法,将生产性服务业发展定义为门槛变量,分析在不同生产性服务业发展水平下制造业服务化对制造业升级影响的差异。[16]单一门槛回归模型可以表示为:

muit=γ0+θ′xit+γ1misitI(psit?燮λ)+γ2misitI(psit>λ)+uit

(4)

其中,i表示地區项,t表示时期项,xit为一组对制造业升级有显著影响的控制变量,包括人力资本水平、经济发达程度、信息化水平、创新能力、外商直接投资、固定资产投资。uit表示随机扰动项,psit为门槛变量生产性服务业发展水平,misit为制造业服务化水平,muit为制造业升级程度,λ为待估计的门槛值,I(·)为示性函数,当psit?燮λ时,I=1,否则I=0。多重门槛模型的构建和单一门槛类似,就不再赘述。

(二)数据来源

本文采用的是世界银行和WIOD(2016)数据库中42个国家2000年至2014年的面板数据,测算了生产性服务业发展水平、制造业服务化水平、制造业升级程度、制造业效率、创新能力、人力资本水平、经济发达程度、信息化水平、固定资产投资、外商直接投资。关于数据新颖性的解释是,有关世界各个国家各个行业的投入产出的数据,通常采用的都是WIOD数据库的数据,而WIOD数据库的数据自2016年之后就没有更新,因此本文已经采用的是目前所能获得的最新数据。其中,生产性服务业发展是自变量和门槛变量,制造业服务化水平是中介变量,制造业升级程度和制造业效率是因变量,经济发达程度、人力资本水平、创新能力、信息化水平、固定资产投资、外商直接投资是控制变量。本文对变量取对数,以解决数据的不稳定性和异方差问题。

(三)变量设置

1.自变量和门槛变量

生产性服务业发展是自变量和门槛变量。生产性服务业发展水平在本文中采用生产性服务业增加值测算。[17]数据来源于WIOD数据库。根据中国国家统计局发布的《生产性服务业统计分类(2019)》标准,结合WIOD中的生产性服务业行业分类,将生产性服务业界定为其中产业代码为G45-G47、H49-H53、I、J61-J63、K64-K66、M69-M75的19个行业,主要涵盖金融服务业、商务服务业、信息服务业、交通运输仓储和邮政业、研发设计与其他技术服务业、生产性支持服务业、批发经济代理服务业。

2.因变量

制造业升级是因变量。虽然制造业在转型升级过程中会有很多表现,但最终都会呈现在增加值和利润上,但是由于利润受到折旧方法、收入分配制度等方面因素的影响,不易衡量准确,因此本文采用制造业增加值衡量制造业升级。[18-21]数据来自WIOD(2016)中42个国家2000—2014年的制造业增加值数据,选择的制造业为其中产业代码为C10-C33的24个行业。

3.中介变量

制造业服务化是中介变量。因为制造业服务化的直观表现是企业从以生产制造为核心转向服务为核心,而服务环节会吸引较多行业投资,并会产生大量价值增值。而制造业服务化通常包括投入服务化和产出服务化两个衡量标准,但是准确衡量产出服务化需要对制造业企业的业务范围进行准确描述,较难衡量准确。因此本文选择从投入服务化的角度衡量制造业服务化,而目前大多数研究都采用完全消耗系数衡量制造业服务化,因此本文采用完全消耗系数进行衡量。[22-27]本文测算制造业服务化时具体采用的是制造业对生产性服务业的完全消耗系数。数据来自WIOD(2016)中42个国家2000—2014年的19个生产性服务业和24个制造业的投入产出数据。具体公式如下:

其中,上式中Servitizationij代表制造业服务化程度,公式右侧第一项表示第j部门对第i服务部门的直接消耗量,公式中第二项表示第一轮间接消耗,以此类推,第n+1项为第n轮间接消耗。

4.控制变量

人力资本水平采用高等学校入学率衡量,人力资本是制造业企业发展的基本条件。信息化水平采用互联网用户(每百人)衡量。信息技术是制造业发展的重要工具,可以为其转型升级提供切实可行的路径,并且信息化水平的提升可以有效减少制造业企业销售产品的交易成本。经济发达程度,采用人均 GDP(2010年不变价美元)衡量。经济发达程度越高代表市场需求越大,从而能大力促进制造业升级。创新能力采用研发支出占GDP的比例衡量。创新能帮助企业获得差异化竞争优势,同时创新能力不仅有助于新兴产业的发展,还能推动传统产业的技术提升,从而推动制造业转型升级。外商直接投资,采用外国直接投资净流入指标(BoP,现价美元)衡量。外商直接投资既可以显示制造业的融资能力,还可以体现其国际竞争力。固定资产投资采用固定资本形成总额(占 GDP 的百分比)衡量。固定资产投资是制造业发展所需的传统初级要素,制造业在发展的初级阶段需要固定资产投资来保证规模的扩大。

三、实证结果分析

基于前文的模型设计和实证分析,在此对相关研究结果进行展现,首先对制造业服务化的中介效应进行分析,接着对生产性服务业发展的门槛效应进行分析,最后对结果的稳健性和异质性进行检验。

(一)制造业服务化的中介效应分析

首先,进行Hausman检验,判断采用随机还是固定效应模型[23],结果显示三个模型均采用固定效应模型进行估计更为合适。接着,进行中介效应检验,具体检验结果见表1。首先利用模型(1)检验生产性服务业发展对制造业升级的影响,结果发现影响为正,且在1%的水平上显著,说明生产性服务业发展对制造业升级有正向影响。接着,利用模型(2)检验生产性服务业发展对制造业服务化的影响,结果发现影响为正,在10%的水平上显著。接着,利用模型(3)检验生产性服务业发展和制造业服务化对制造业升级的影响,结果发现生产性服务业发展系数为正,且在1%的水平上显著,制造业服务化的系数为负,p值为0.311不显著,因此根据Wen 和 Ye(2014)的说法,应当采用Bootstrap法进行下一步检验。

由于采用逐步检验法验证制造业服务化的中介效应时不显著,因此采用Bootstrap法检验,具体检验结果见表2。结果发现间接效应在95%的置信水平下的置信区间为[0.011,0.038],不包含0,说明间接效应存在,且影响系数为0.024。而直接效应在95%的置信水平下的置信区间为[0.946,1.004],不包含0,说明直接效应也存在,且影响系数为0.975。这就验证了假设1,制造业服务化在生产性服务业发展和制造业升级的关系中发挥了部分中介效应。原因可能是随着生产性服务业的发展程度较高时,其对制造业各个环节的投入质量就会增加,投入包括知识、人力、技术等,将提升制造业服务化水平,进而提升制造业的竞争力,最终推动制造业升级。

(二)生产性服务业发展门槛效应分析

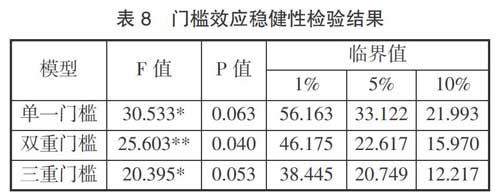

首先确定门槛的个数,分别在不存在、存在一个、存在两个、存在三个门槛的不同设定下对模型(4)进行估计,根据得到F统计量和采用Bootstrap法得出的P值,具体检验结果见表3和表4。结果显示,单一门槛效应在1%的水平上显著,双重门槛效应在1%的水平上显著,三重门槛效应在10%的水平上显著,这就验证了假设2。考虑到双重门槛效应比较显著,接下来采用双重门槛模型进行估计。

门槛模型估计结果如表5所示,当生产性服务业发展水平低于9.907时,制造业服务化的估计系数为正,说明制造业服务化促进了制造业升级;当生产性服务业逐步发展,发展水平处于9.907~12.134之间时,制造业服务化对制造业升级的影响不显著;而随着生产性服务业的进一步发展,发展水平大于12.134时,制造业服务化对制造业升级产生了抑制作用。原因可能在于随着制造业转型升级,其对生产性服务业投入的需求也开始转变,处于较低水平的生产性服务业投入已经无法满足制造业发展的需求。并且从微观层面来看,在制造业企业服务化的初期,企业在自己擅长的领域提供服务,但随着深入发展制造业服务化,可能会出现“服务化困境”[28],主要原因在于企业在不熟悉领域的投入削弱了本身核心的竞争力,进而导致业绩下滑。此外,种类不同的生产性服务要素投入对制造业升级产生的效果也不同,有的具有正向促进作用,有的则会产生负向影响。

(三)稳健性和异质性分析

接着,进行稳健性分析,本文将制造业升级的衡量指标变为制造业劳动生产率[29],制造业内各行业效率的提升会推动制造业劳动生产率的增长,因此制造业劳动生产率作为一个综合性的衡量指标,能够较好反映制造业整体升级情况。[30]本文采用制造业总产值和制造业从业人员数量之比表示制造业劳动生产率,数据来源于WIOD(2016),再次进行中介效应和门槛效应检验,中介效应和双重门槛效应结果依然显著。本文对中介效应进行稳健性分析,结果显示直接效应和间接效應都不包括零,说明中介效应存在且具有稳健性。在门槛模型估计时,采用了固定效应模型进行对比分析,结果显示具有稳健性。具体结果见表6—表9。

为了观测不同类型国家的制造业服务化是否发挥了中介效应,对42个国家样本进行分组处理,分为发达国家和发展中国家两组分别进行检验,具体结果见表10-表13,看制造业服务化的中介效应是否存在异质性。结果显示,在发达国家中制造业服务化的中介效应不显著,在发展中国家中制造业服务化的中介效应显著。原因可能在于发达国家大部分已经经过制造业服务化的阶段,服务业已经发展得比较成熟。

四、结论与政策建议

本文首先通过中介效应分析,验证了制造业服务化是生产性服务业发展对制造业升级影响的中介变量,接着通过门槛效应分析,发现生产性服务业发展是制造业服务化对制造业升级的门槛变量。当生产性服务业发展程度较低时,制造业服务化将促进制造业升级;当生产性服务业发展程度较高时,制造业服务化将抑制制造业升级。本文的贡献是拓展了生产性服务业发展、制造业服务化、制造业升级之间的理论关系,在实证方面采用42个国家15年的面板数据,弥补了以往研究经常采用单个国家数据或企业案例分析的不足。

基于本文的研究成果,提出以下政策建议:

(一)制定功能性的产业政策

不要分开制定生产性服务业、制造业服务化、制造业升级的相关政策,而应该加强政策之间的系统性和联动性。选择性产业政策虽然对促进经济增长有一定作用,但这种产业政策也造成了产能过剩、资源消耗严重、效率低下等问题。根据发达国家已有的经验,选择性的产业政策还是比较有效。但随着我国经济的增长,和发达国家的差距已经变得比较小,已经很难按照之前已有的经验,选择特定技术、产品、企业等进行支持。因此,必须转向制定功能性的产业政策。要充分发挥市场的激励机制推动制造业服务化的发展。但同时要从产业政策上为企业提供服务化升级的环境,要通过加强基础设施建设和降低社会交易成本等方式推动市场发挥更好作用。鼓励高校设置制造业服务化相关学科,建立与市场需求相适应的培养机制,加强复合型人才培养。完善中小企业服务化平台建设,建立中小企业服务平台网络,并推动建立互联互通机制,协同为中小企业提供综合性服务。

(二)客观认识制造业服务化中介对制造业升级的作用

既要适度的服务化对制造业升级的促进作用,也要注意过度的服务化对制造业升级的抑制作用。制造业服务化对于制造业升级来说是一把“双刃剑”。当制造业调整产业结构进而实现绩效增长,则会实现良性循环,继而实现整体产业升级。但当制造业发展滞后时,在制造业服务化的过程中,会进一步阻碍绩效的增长,从而使得制造业出现服务化困境。因此,在制定制造业服务化政策时,要注重产业结构的合理化整合,工业化和服务化要实现均衡发展,直接跳过工业化的进程,一味地推动服务业的发展是不明智的选择。要建立完善市场竞争机制,放宽市场准入体系,建立多元化投资主体,打破行业垄断。

(三)推动生产性服务业达到促进制造业升级的门槛

虽然我国生产性服务业实现了一定规模的扩张,但还未能达到促进制造业升级的门槛值的程度,而随着制造业高质量发展而产生的对高质量生产性服务业的需求的增加,因此,在推动制造业转型升级的同时,也要注重从技术、管理、人才、投入等推动生产性服务业的发展,尤其要推动高技术、高附加值的生产性服务业优先发展,注重生产性服务业和制造业的协同升级。要注重培养服务新业态,鼓励新一代信息技术在生产性服务领域的运用,从投入服务化的角度,要积极推动生产性服务业对制造业的投入质量,积极推动形成新业态新模式。而从制造业内部服务化的衍生角度来看,要推动系统解决方案、工业仿真设计等新业态新模式的快速发展。同时要注意提升现有生产性服务的柔性,扩大现有生产性服务业的行业准入门槛。

(四)考虑重新划分统计口径

现有的统计口径是将服务业和制造业分开进行统计的,这造成的后果就是无法统计制造业和服务业彼此融合的要素。因此,建议将统计口径按照现有产业链角度进行设计,充分考虑产业链运行过程中要素的流动,精准测量制造业和服务业融合的情况,根据制造业服务化发展现状,明晰制造业服务化的统计方法和评价指标,以便于开展产业统计和制定明晰的发展目标,并在此基础上制定具体的认定标准和配套管理办法,从而加强对制造业服务化的分析研判、引导激励和监测预警,引导新产业、新业态和新模式加快发展。强化政策引导,消除服务业和制造业企业在税收、金融、科技、要素价格之间的政策差异。进一步破除隐性壁垒,放宽制造业企业服务化的准入门槛。

参考文献:

[1]Shoufu Lin,Shuochun Cai,Ji Sun.Influencing Mechanism and Achievement of Manufacturing Transformation and Upgrading[J].Journal of Manufacturing Technology Management,2018.

[2]Steenhuis,Harm-Jan,Pretorius.The Additive Manufacturing Innovation:A Range of Implications.[J].Journal of Manufacturing Technology Management,2017.

[3]李正,武友德,胡平平.1995—2011年中国制造业全球价值链动态演进过程分析——基于Ti VA数据库的新兴市场国家比较[J].国际贸易问题,2019,(5):69-84.

[4]尹亚红,刘佳舟.海外并购、金融发展与高技术制造业技术创新关系研究[J].江西社会科学,2020,(7):52-63.

[5]Lei Feng,Xuehui Zhang,Kaige Zhou.Current Problems in Chinas Manufacturing and Countermeasures for Industry 4.0[J].EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking,2018,(1):90.

[6]宋建,郑江淮.产业结构、经济增长与服务业成本病——来自中国的经验证据[J].产业经济研究,2017,(2):1-13.

[7]Bernhard Dachs,Sabine Biege,Martin Borowiecki.Servitisation of European Manufacturing:Evidence from a Large Scale Database[J].Service Industries Journal,2014,(1-2):5-23.

[8]Claudio Di Berardino,Gianni Onesti.The Two-way Integration Between Manufacturing and Services[J].Service Industries Journal,2020:40.

[9]杨蕙馨,孙孟子,杨振一.中国制造业服务化转型升级路径研究与展望[J].经济与管理评论,2020,(1):58-68.

[10]申明浩,卢小芳.生产性服务业对制造业产业高度的影响研究——基于省级动态面板数据的GMM估计[J].国际经贸探索,2016,(8):26-40.

[11]周大鹏.制造业服务化对产业转型升级的影响[J].世界经济研究,2013,(9):17-22.

[12]徐振鑫,莫长炜,陈其林.制造业服务化:我国制造业升级的一个现实性选择[J].经济学家,2016,(9):59-67.

[13]罗军.服务化发展与制造业全球价值链地位——影响机制与门槛效应[J].当代财经,2018,(11):100-110.

[14]谢贞发,朱恺容.工业地价补贴、地区竞争与产出效应[J].财政研究,2019,(4):3-22.

[15]Z.L.Wen,B.J.Ye.Analyses of Mediating Effects:The Development of Methods and Models[J].Advances in Psychological Science,2014,(5):731-745.

[16]Bruce E.Hansen.Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[17]杜宇瑋.中国生产性服务业促进制造业升级影响因素研究——基于超效率DEA和Tobit模型的实证分析[J].商业研究,2017,(6):145-153.

[18]邓晶,张文倩.生产性服务贸易自由化对制造业升级的影响——基于全球价值链视角[J].云南财经大学学报,2015,(6):45-49.

[19]张帆.人口老龄化对中国制造业转型影响的实证研究[J].工业技术经济,2019,(6):89-96.

[20]Tsun Se Cheong,Yanrui Wu.The Impacts of structural Transformation and Industrial Upgrading On regional Inequality in China[J].China Economic Review,2014,31:339-350.

[21]高传胜.中国生产者服务对制造业升级的支撑作用——基于中国投入产出数据的实证研究[J].山西财经大学学报,2008,(1):44-50.

[22]Wu Yueyue.The Development and Pattern of Equipment Manufacturing Servitization in Northeast China Based on Input-output Tables[M]:IEEE,2019:1-5.

[23]Huiming Zhuang,Jinran Chen.Research on the Change Trend of Chinese Manufacturing Service Input Coefficient[M].Atlantis Press,2015.

[24]刘斌,赵晓斐.制造业投入服务化与女性就业[J].中南财经政法大学学报,2020,(1):58-67.

[25]祝树金,谢煜,段凡.制造业服务化、技术创新与企业出口产品质量[J].经济评论,2019,(6):3-16.

[26]Gunter Lay,Giacomo Copani,Angela Jger.The Relevance of Service in European Manufacturing Industries[J].Journal of Service Management,2010,(5).

[27]刘斌,赵晓斐.制造业投入服务化与女性就业[J].中南财经政法大学学报,2020,(1):58-67.

[28]Yong Nie,Michitaka Kosaka.Customer Self-service Platform:the Next Practice for Serviti Sation of Manufacturing[J].International Journal of Services and Operations Management,2016,(2):259-273.

[29]Sheba Tejani,William Milberg.Global Defeminization? Industrial Upgrading and Manufacturing Employment in Developing Countries[J].Feminist Economics,2016,(2):24-54.

[30]李蕾.全球視角下制造业升级对经济增长的影响研究——基于带有交互项的动态面板模型[J].经济经纬, 2019,(5):96-103.

(责任编辑 吴晓妹)