(华中师范大学外国语学院,武汉433000)

关联理论观照下的语言符号隐喻象似性*

刘瑾华先发

(华中师范大学外国语学院,武汉433000)

本文以Sperber&Wilson在认知语言学中提出的关联理论为基础,从隐喻象似性的概念、特征、关联阐释及当代价值四个方面,对关联语境下交际话语中产生的语言符号隐喻象似性进行解码,认为所指与符号语言之间的认知关联能提高话语经济效度,创造语言交际中的最佳关联,阐释交际话语中的烦琐问题。这对我们深刻认识未来人文学科的发展具有十分积极的意义。

关联理论;隐喻象似性;符号特征;最佳关联;当代价值

引言

语言符号象似性问题近年来备受国内外学者关注,但基于关联理论背景下的语言符号隐喻象似性研究较少。其中象似性的研究对认知语言学的发展作出了巨大贡献(Bolinger,1977[1];Lakoff &Johnson,1980[2];Haiman,1985[3];Taylor,2002[4]; Ungerer&Schmid,2003[5];许国璋,1988[6];沈家煊,1993[7];杜文礼,1996[8];林书武,1995[9];王寅,1999[10]等)。象似性的研究范围分为两类,一类是对语言内部的象似性研究,一类是对语言外部拓展的象似性研究。[11]本文属于第一类的研究范畴,将认知语用学中的隐喻、关联理论与象似性结合,挖掘认知语言学视角下隐喻象似性的内部机制,建立经济化认知模式。国内关于隐喻象似性专门的研究不多,张凤与高航首次在国内阐释了隐喻象似性的概念[12];李鑫华对隐喻象似性的概念进行了初探性研究,并认为隐喻象似性的认知基础是来源于对实践的体验。[13]本文认为语言符号和人的认知体验有关联性,除了语言符号表征的关联,还包含语境下的关联。关联理论对语言符号的推理假设过程和对语言符号相似性认知的过程是一个值得进一步研究的话题。本文优先考虑隐喻象似性在交际话语中的体现,探讨隐喻象似性语言内部机制与外部表现形式之间的关联,揭示隐喻语言深层结构的意义与其所指的关联,进一步阐述隐喻象似性对话语语境、文化及说话人认知能力的影响。一、何谓隐喻象似性

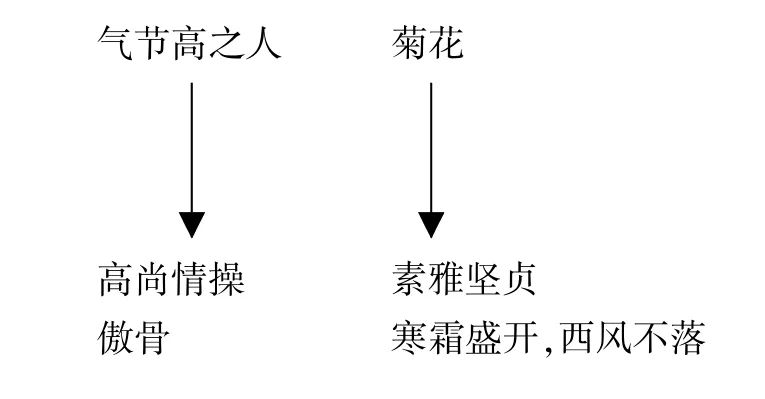

(一)象似性查理.皮尔斯(Charles S.Peirce,1932)[14],美国哲学家、符号学的创始人之一,最早提出了象似性问题。许国璋在国内首先将“iconicity”译为“象似性”,学者们对这个词语没有一个统一的定义。大部分都是将象似性与传统语言学界语言的任意性进行比较区分,从而推出大致意义,强调语言符号与意义之间是非任意的、有理据的。本文拟采用王寅对象似性的定义,王寅从狭义和广义分析了象似性,狭义的理解是“临摹现实世界的客体,仅相当于皮尔斯所说的映像符号(Image Icon)”,广义的理解是象似性所指范围较广,等于我们常说的“理据性”、”非任意性”,象似性主要研究语言符号的内容与形式之间的关系,而不仅仅只是象形文字般的临摹这个客观世界,象似性从认知语言学角度进一步提出语言形式映射出了人的心智、经验方式及认知规律。[15]对上述象似性的定义可作如下图解:

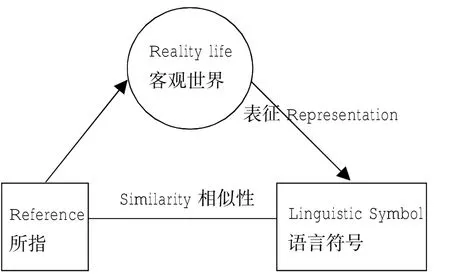

图一:狭义定义:

如图一所示:狭义的象似性定义即语言对客观世界的所指事物直接通过表征形式转化为语言符号,而语言符号和所指之间具有很直接的相似性。

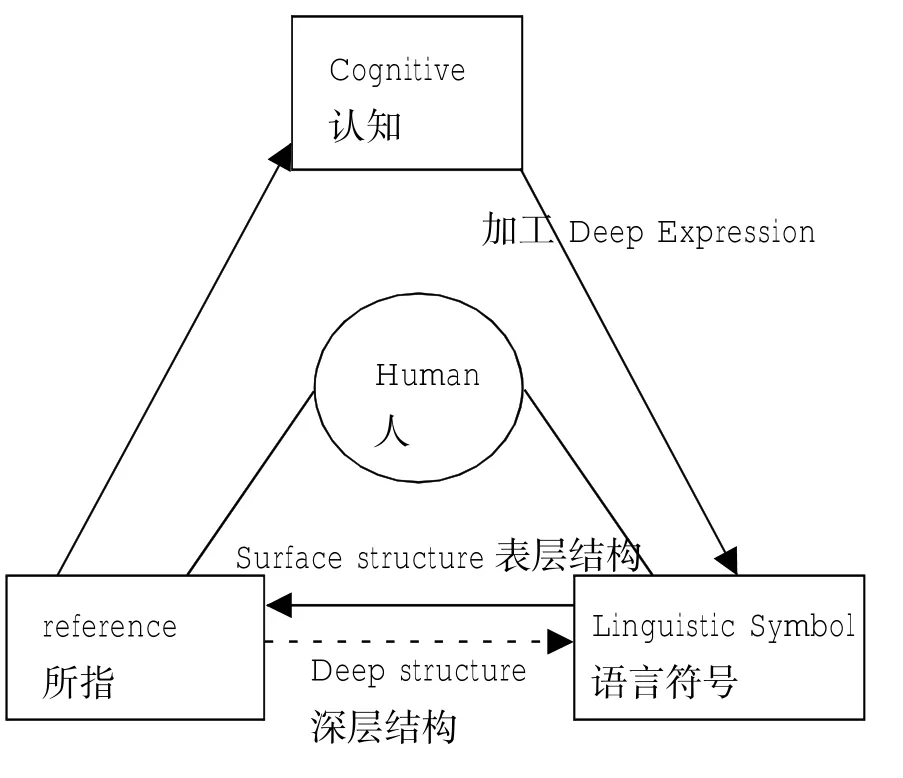

图二:广义定义:

如图二所示:语言所指的事物由于主体的复杂性,主体对事物进行认知加工后,映照出需要根据相关背景进行剖析的语言符号。而语言符号所指和最终的深层语言符号结构之间的关系是非任意性的,而是有理据性存在的,这就是广义的象似性。广义的象似性中,所指、语言符号、认知能力与人的关系密切。

(二)隐喻象似性

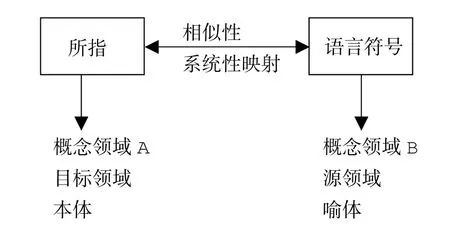

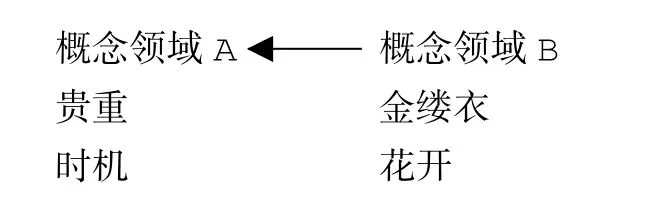

本文主要从认知角度探讨隐喻象似性的定义,Lakoff和Johnson(1980:4)从认知角度提出了概念隐喻,并认为隐喻不单是传统的一种修辞手法。Lakoff和Johnson从以下五个方面指出隐喻概念的内涵:(1)隐喻是一个概念,不是具体的词;(2)隐喻的功能不仅是为了寻求一种语言的艺术美,更是为了理解一些概念;(3)隐喻不仅仅建立在相似性基础之上;(4)人们在日常生活中处处使用隐喻,而不仅被一些特定的学者使用;(5)隐喻是人类不可避免的思维和推理过程,远远超过其仅作为修辞语言的功能。[16]Lakoff和Johnson(1980:5)在此基础上提出了隐喻的定义:“隐喻的本质即用事物A去理解和体验事物B。”Zoltan?Kovecses进一步将隐喻定义为“用概念领域A去理解概念领域B,即是寻找两个概念领域对应的相似性映射过程,这2个概念领域分别是源领域和目标领域。人们通过理解目标领域的方式来理解源领域”。[16]由此可看出,隐喻象似性是建立在相似性基础之上又可创造相似性的过程。隐喻象似是指在概念映射系统下的某概念与另一概念的映射过程,也包括这两种概念下的认知映射过程。纵观目前为止的隐喻象似性定义大都与认知语言学家Lakoff和Johnson的定义略同。综上所述,本文用简图描述隐喻象似性的定义(如下图):

如图所示:隐喻象似性即从概念领域B通过系统性的认知映射寻找或者建立相似性而传递给概念领域A的认知推理过程。概念领域A经过概念领域B映射其自身的内涵元素而具有与概念领域B的相似性元素,从概念领域B到概念领域A的认知过程也是隐喻象似性强调的认知隐喻过程。

二、隐喻象似性语言符号之特征

隐喻象似性的语言符号特征具有创造性、相似性与抽象性等特点。(一)语言相似性

隐喻象似性的基础是两个概念领域的相似性,源概念领域映射其部分或者全部特征到目标概念,这些映射即两个概念领域的相似性,也即两个领域的认知过程。

“沉默是金”,金子作为表征物,一般词典的义项之一为“比喻宝贵”,人的认知经验提到金子也会联想到“宝贵的、贵重的”,“沉默”的深层次含义通过金子表达出来。

隐喻的象似性通过认识客观世界而形成的语言符号,经认知寻找源域和目标域之间的相似性,对源域和目标域进行加工认知,达到认识语言深层符号的文化和意义,找到隐喻与思维之间的联系,而不指隐喻词汇上单层次的相似性。隐喻作为连接源域和目标域的桥梁,也即寻找源域和目标域相似性的过程。[17]隐喻象似性通过各种符号之间的表征体现,有些相似性是显性的,有些是比较抽象的,需要通过认知来推理。

(二)概念创造性

Lakoff和Johnson提出两个不同的概念领域有可能本质上就有相似性,有些需要通过推理认知去创造相似性,有助于目标领域内涵的理解。通过一系列的例子说明了解隐喻即要了解目标域和源域的系列映射,而这些映射的出现是非任意性的,是需要人类通过认知创造两个领域之间的关联,为了达到一定的意图而去创造一定映射,比如“时间就像是一头野驴啊,跑起来就不停”。时间和野驴之间本没有相似性,野驴就是语言符号的映射及表征,通过后面的一句解释“跑起来就不停”,是通过作者创造“时间”和“野驴”的隐喻象似性关系展现出来的。

(三)抽象性

所指与语言符号之间的相似性创造了语言符号的象似性,为认知语言学的发展掀开了新的一页。皮尔斯根据符号和它们的对象之间的关系,把符号分为三类:象似符(icon)、指标符(index)和标志符(symbol)。皮尔斯将象似符分成三类:影像符(image)、图表符(diagram)和隐喻符(metaphor)。在以上三类象似符中,影像象似符和图表象似符都有对应的表征物,前两者都可以直观地找到表征物,而隐喻象似性的抽象程度最高。象似符分类中,隐喻象似符比前两类复杂,而皮尔斯也是较少提及。隐喻和影像及图表不同,隐喻的意义主要通过表征物和符号对象之间的相似性来表达。表征物(即隐喻)的代表性特征,不是在其本身中明显可见的,而是从隐喻指向的相似关系来理解,隐喻象似性是一个人类认知的思维过程,并从隐喻象似性的具象思维、意象思维和抽象思维三个角度进行阐释。[18]隐喻象似性是通过第三方的具有相似性对象(隐喻)的介入,让人们更好地对语言符号和思维模式进行解读。

三、隐喻象似性的关联阐释

(一)关联理论与隐喻象似性的关系法国认知心理学家Dan Sperber和英国语用学家Wilson在1986年合著的《关联性:交流和认知》一书中提出了关联理论。他们认为关联理论属于“会话者内心的心理语言符号解码机制”[19],随后有学者在国内对“关联理论”中的推理假设、最佳关联性原则和关联理论对交际会话的影响程度进行了述评。[20]关联理论中的推理假设和语境对话语隐喻的交际效果产生影响,说话人发出语言的隐喻象似性越强,越需要听者寻找话语最佳关联性,“Sperber和Wilson用关联理论解释了会话语言中的隐喻象似性现象,指出隐喻现象的产生和运用过程即是寻求最佳关联获得最佳语境的途径。”[21]

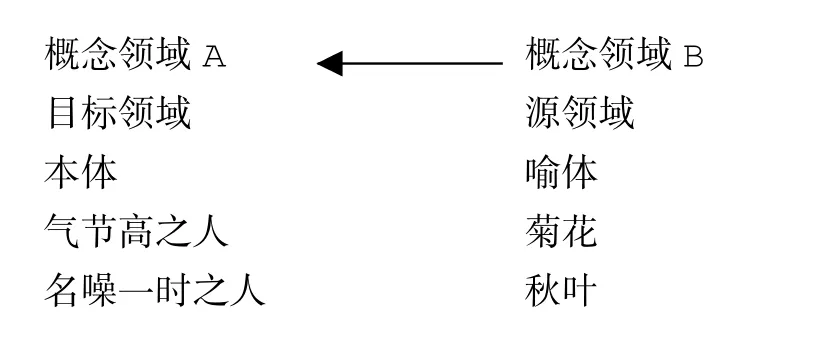

例(1):菊花到死犹堪惜,秋叶虽红不耐观。——戴复古《怀徐渊子》

如下图所示,诗人借菊花与秋叶的概念认知,抒发自己对节气高尚之人的赞美,菊花颜色素雅,但经得起寒霜,凋谢之时亦令人更加珍惜;秋叶颜色红火,却经不起人们的欣赏。诗人借助对两种不同概念的认知,将自己想要表达之意通过概念B映射出来,在两者中建立了认知的关联。如下图显示的其中一组隐喻象似性的深层结构关系:

如图所示的是两个概念领域对应的一系列的映射,“菊花”中的概念元素是一直存在于人们的认知中的,两个概念领域的元素具备相似性,诗人通过源领域“菊花”的概念进行隐喻映射。同理“秋叶”中的“颜色艳丽、凋谢快”等概念元素映射到目标领域“名噪一时之人”的概念里,形成了两个概念之间的隐喻象似关联。

例(2):劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。——杜秋娘《金缕衣》

上图中从关联理论的深层结构可以看出,本体、源域和喻体“金缕衣、花开”被人类认知的相似性关联的概念领域A创建了相同的概念元素,人们认知理解此诗歌主题的过程来源于概念领域B所含的元素,通过对两个概念领域的关联性解读,用艺术的手法劝导少年应该“珍惜时光,积极进取”。

由此可见,隐喻象似性通过语言符号之间的相似性映射出语言的思维方式,不具有任意性,人们可以通过对外在客观世界的认识而推理联想到语言符号的深层含义。

(二)最佳关联在隐喻象似性的书面表征及其映射

关联理论认为人类的交际行为是有意图的认知活动,是一个遵循关联原则,对交际话语和交际活动进行推理的过程。人们之间的交际活动建立在共有的语境背景下,其实质是获取最佳的关联性。人类的认知交流是用最小的努力来获得最佳的语境效果(Sperber&Wilson)。隐喻象似性通过寻找两者之间的关联相似性而进行交际,对话语进行认知的过程就是揭示话语的真正意图,隐喻不是字面上理解的意思,而是需要交际双方通过推理联想而进行。

例(1):母亲,是一本读不完的书。父亲是一坐永不倒的山。母爱是文学和音乐的永恒主题,乐师以母爱为题,弹奏的曲调清柔幽美,余韵绵绵。父爱如石,坚定地站在我身边保护我,使我不在人生路上一再跌倒。

主体:母亲,父亲,母爱,父爱

最佳关联:“读不完”,“永不倒”,“清柔幽美”,“余韵绵绵”,“坚定”

喻体:书,山,主题,石

映射:对父母深厚的爱意及对父母崇高伟大的形象的赞扬,通过人们对喻体的认知,更加形象地展现了母爱的无比温馨和父爱的伟大。

例子中的最佳关联,即衔接主体和喻体相似性的语言符号元素,其映射表征明示在语句中。隐喻象似性通过主体与喻体间的相似性及人们对喻体客观世界的认知,通过映射语言符号形象的表征让读者能够轻松地联想推理出作者的深层表达含义。

例(2):诗歌是人类思想的风帆和思维的马达。思想源于脑而发于心,心劲是世界上马力最大的动力。

主体:诗歌,思想,思维

最佳关联:保护航船前行的重要力量,带动运转的核心

喻体:风帆,马达

映射:诗歌,思想,思维通过对“风帆”和“马达”的形象性描述,将诗歌对人类思想和思维的作用表达得非常形象。

从深层结构看,两种概念领域中的最佳关联是指以上主体和喻体之间的共有认知元素,通过推理隐喻象似性的最佳关联性中的“相似性认知元素”桥梁,进一步阐述诗歌对人类思想和思维的重要性。

因此,在书面表达中通过人们对已有的经验的认知与联想,两种具有相同认知元素的最佳关联能够有利于语言符号的深层含义的直接表达。

(三)关联语境下的隐喻象似性交际话语映射

Sperber和Wilson从认知语境视角重新阐释语境是更为动态的,是一个心理结构体(psychological construct),是一个认知思维的变化过程,是人们在交际中由于个体经验和经历的不同而产生的对客观世界的不同认识。这种动态的语境不是事先给定的,而是在交际对话中根据当时的情景而变化产生的,这些变化都是为了满足最佳关联的需要,用最经济的语言形式形成最佳关联信息。

人类新的认知建立在对已有认知的基础上,通过已知信息阐释未知信息。[22]共有的认知语境是储存在大脑中的概念表征,是人们对世界假设的集合,在对语符作初始性理解后,结合认知语境通过演绎逻辑规则可产生交际意义。[16]Sperber和Wilson从认知语境视角阐释隐喻,隐喻依赖其交际话语的认知语境,根据他们提出的关联原则,隐喻是自由谈话中的随意交际话语形式(Sperber&Wilson)。[23]

例如:看见阿多站在那里笑嘻嘻地望着外边的女人吵架,老通宝的脸色就板起来了。他这“多多”头的小儿子不老成,他知道。尤其使他不高兴的,是多多也和紧邻的荷花说说笑笑。“那母狗是白虎星,惹上了她就得败家”——老宝通时常这样警戒他的小儿子。——矛盾《春蚕》

此文中老宝通用“母狗”暗指“荷花”这位女性,由于听话人和说话人有共同的语境背景,对“母狗”的寓意有相同的认识,加之文中说话人和听话人所生长的环境相同,对”白虎星”的心理认识一致,因此关联语境下的认知为双方的理解创造了认知背景。这样的认知语境是建立在说话人与听话人共有的认知语境下,用最经济的语言创造了最佳关联。

由上可看出,交际话语中的最佳关联对于说话人来说,说话人为了达到交际的意图,避免非语境内的人听到说话内容,体现了说话的艺术。在推理最佳关联过程中的话语语境是一个动态的系统,推理过程要根据语境的变化而改变,必须借助语境要素进行显性的推理。[24]

因此,认知语境在关联理论中起到决定作用,交际双方对认知语境越熟悉,推理就越容易,话语交际就越简单,也越容易获取最佳关联信息。

四、关联理论下隐喻象似性的当代价值

(一)翻译的认知途径“关联理论”与其他学科的交叉研究,大致分为:关联理论与语用学、教学、翻译、认知心理学等研究。隐喻象似性与翻译都是一种思维认知过程,两者有相似又有区别。张美芳用图型模式描绘译者在隐喻翻译中的思维过程,探讨了如何解码译者思维认知过程的图型模式。[25]将隐喻象似性思维模式运用并指导翻译实践,有利于分析译者在两种语言翻译中的隐喻概念领域的认知模式,通过隐喻象似性的相似性和抽象性特征,将原文的概念领域全面系统地映射到译文,以期能为译者提供新的翻译认知途径。除了对翻译实践有指导作用,对翻译教学同样起到一定的引导,翻译不仅是对两种语言符号的转换,同时是对两种思维模式的转换,因此在翻译教学中着重学生对语言符号思维过程的认知能力培养,多角度思考作者、译本、译入语与目的语之间的关系。

(二)开创思维的方法论

隐喻象似性具有创造性的特征,对于不同概念领域可以创造相似性,尤其是创造跨领域的概念相似给人类的生活带来创新,为人类的研究开创思路,丰富认知语言学的内容。

关联理论下隐喻性象似性研究的不断深入,已经从单一的语言符号研究深入到语言符号所代表的认知语境及语言符号心理过程变化的研究。隐喻象似性通过对客观世界的认知这个媒介来体现语言符号与人类思维之间的联系,这种联系是非任意性的,建立在主体思维与客观世界认识的基础之上。隐喻象似性的方法论为人类文明社会发展提供便捷,为问题解决提供一条新思路。

五、结语

本文从隐喻的语言符号的深层结构出发,多维度地探寻两个不同概念领域之间的认知相似点,建立语言符号下的隐喻象似性的最佳关联,为语言符号与所指之间创建认知模式。本文从关联理论的书面语言符号和交际话语语言符号解释了隐喻象似形成的原因,通过分析本体和喻体之间的相似性以及对语言符号进行的认知加工,探索隐喻象似性的内在结构与关联性理论之间的关系。此外,隐喻象似性与语言符号之间的最佳关联促进了其他学科的发展,比如对翻译中的“对等翻译”的实现,可以运用隐喻象似性的关联理论探寻原文与译文之间的认知相似性,原文的文化和意义通过译文相似的语言或文化映射,让翻译更加贴近原文等。因此,关联理论下的隐喻象似性研究是未来的人文学科研究和社会发展的新航标。[1]Bolinger,D.Meaning and Form[M].London:Longman Company,1977.

[2]Lakof,f G.&Johnson,M.Metaphors We Live By[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1980:4

[3]Haiman,J.Iconicity in Syntax TSL6[M].Amsterdam: John Benjamins,1985.

[4]Taylor,J.Cognitive Grammar[M].Oxford:OUP, 2002.

[5]Ungerer,F.&Schmid,H.J.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2003.

[6]许国璋.语言符号的任意性问题——语言哲学探索之一[J].外语教学与研究,1988,(3):2-10.

[7]沈家煊.句法的象似性问题[J].外语教学与研究, 1993,(1):2-8.

[8]杜文礼.语言的象似性探微[J],四川外语学院学报. 1996,(1):60-65.

[9]林书武.隐喻与象似性简介[J].国外语言学,1995,(3):40-42

[10]王寅.论语言符号象似性[J].外语与外语教学, 1999:4-8.

[11]卢卫中.语言象似性研究综述[J].外语教学与研究, 2011,(6):840-849

[12]张凤,高航.语言符号的图表象似性与隐喻象似性[J].山东外语教学,2003,(3):17-23

[13]李鑫华.隐喻象似初探[J].四川外语学院学报,2005,(2):70-73

[14]Peirce,C.S.Philosophical Writings[M].Boston: Harvard University Press,1932.

[15]王寅.认知语言学[M].上海教育出版社,2007.

[16]Zoltan?Kovecses.Metaphor A Practical Introduction [M],Oxford University Press,2002:3-7

[17]王文斌,再论隐喻中的相似性[J].四川外语学报,2006,(3):125-130.

[18]孙影,成晓光.隐喻象似性的三维阐释[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2010,(3):114-117

[19]张亚非.关联理论述评[J].外语教学与研究,1992,(03):9-16

[20]曲卫国.也评“关联理论”[J].外语教学与研究,1993,(02):9-13.

[21]于飞,张绍杰.语言符号“任意性”与“象似性”辨证[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2008,(5):133-138

[22]孙毅,周婧.汉英友谊认知隐喻启悟诠索[J].江淮论坛,2015,(5):166.

[23]Sperber D.,WilsonD.Relevance:Communication andCognition[M].Beijing:ForeignLanguage Teaching and Research Press,2001.

[24]旷战.跨文化交际意图与语境要素的认知激活[J].江淮论坛,2014,(2):186-189.

[25]张美芳.图式分析隐喻翻译中的认知过程[J].外语与外语教学,2015,(5):43-46

(责任编辑黄胜江)

H0

A

1001-862X(2016)02-0174-006

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

国家留学基金委项目([2015]3022号)

刘瑾(1986—),女,湖北仙桃人,华中师范大学外国语学院博士生,讲师,主要研究方向:翻译理论与实践研究;华先发(1953—),湖北新洲人,华中师范大学外国语学院教授,博士生导师,主要研究方向:翻译理论与实践研究。