(中央财经大学社会发展学院,北京100081)

能力与出身:个体职业地位获得的机制分析*

王存同龙树勇

(中央财经大学社会发展学院,北京100081)

基于2010年中国家庭动态追踪调查数据(CFPS),对我国个体职业地位的获得机制进行了探索性及分析性研究。研究发现,1949—2010年间,个体职业地位的获得是个体能力与家庭出身等因素综合作用的结果:个体的受教育水平、父亲的职业地位对个体职业地位的获得具有显著的正向效用,且个体能力的影响比家庭出身更为明显。进一步的分时期研究表明,改革开放后,个体能力对个体职业地位获得的影响作用较改革开放前有所增强,表现为个体职业地位的获得主要依赖于个体能力而非家庭出身。

职业地位;能力;出身;机制

我国目前仍处于社会剧烈转型与体制转轨的“双重转型”的关键时期[1],在这种双重转变背景下的社会分层和社会流动,存在着很大的复杂性。判断社会流动状况遵循的主要是职业原则[2],“出身决定论”、“拼爹”等流行语的背后也折射出个体职业地位获得过程中存在的畸形机制。那么,个体职业地位的获得取决于个人能力还是家庭出身?个体能力与家庭出身影响其职业地位获得的社会机制是什么?本研究将通过实证研究探讨以上问题。

一、文献综述

社会地位获得模型[3]区分了个体职业地位获得机制中包含的两类因素,即先赋因素与自致因素。对自致因素的探讨主要集中于教育方面,对先赋因素的探讨主要集中于父母的职业地位。1.个体受教育水平对其职业地位获得的影响。研究表明,社会成员职业地位的获得主要基于自致因素,认为个体的受教育水平越高,其职业地位就越高。Taylor(2009)等使用国际阅读素养进展研究数据对南非教育与个体职业地位的关系进行了研究,发现贫困家庭的孩子可以通过教育战胜和摆脱贫困,对获得较好的个体职业地位有积极作用。[4]蔡禾与冯华(2003)认为个体的受教育水平对其初职的获得具有决定性作用。[5]

2.家庭出身对个人职业地位获得的影响。研究表明,家庭出身尤其是父母的社会经济地位影响了子女的受教育水平、职业选择与职业地位。Solon(1992)分析了美国收入动态面板调查数据,发现出生在20世纪50年代的男孩的收入与父亲的收入呈现正相关关系。[6]但也有部分研究表明,父母收入对子女的收入或职业地位没有影响或者影响极小。[7]林南与边燕杰(2002)认为父母的社会经济地位对子女的职业地位没有明显影响或极为有限。[8]也有研究发现,父母的受教育水平不但直接影响子女的教育水平,还间接影响了子女的就业选择及职业地位。[9][10]Oreopoulos等(2006)利用工具变量法研究发现,子女的受教育程度受父母的影响,父母的受教育程度也影响子女的考试成绩、升学率、工资收入及职业地位等。[10]

二、数据、变量与方法

(一)数据。本研究使用北京大学中国社会科学调查中心2010年中国家庭动态跟踪调查(CFPS 2010)数据。该社会调查采用内隐分层、多阶段抽样与人口规模成比例的抽样方法,样本覆盖了我国25个省的家庭户以及样本家庭户的所有成员。本研究使用成人问卷数据库。(二)变量。过往研究常将不同职业归纳为几大类别并做成虚拟变量,这样会导致估计效应偏倚。职业类别越详细,其计算结果就越能真实地反映测量的效应水平。[11]因而,本研究使用CFPS 2010详细的职业类别和国际标准职业社会经济地位指数(ISEI,即前文简称的职业地位)为因变量来探讨个体职业地位获得的问题。该指数数值越高,表明其职业地位就越高。

1.个体能力的测量。个体能力具有不可观测的异质性,对它的测量也一直存在着挑战。但大量研究发现,个体能力与其受教育水平之间呈现一种很强的正相关关系。本研究主要以个体的受教育年限来测量个体能力。

在对个体能力的测量中,本研究还兼顾如下变量:(1)年龄。年龄不仅反映生物年龄的增长,而且在一定程度上也是个体经历、经验随着时间变化而积累的反映。本研究中加入了年龄平方项。(2)党员身份。我们将问卷中关于政治身份的问题选项处理成共产党员和非共产党员两项。Walder等(2000)利用彼特·布劳1986年做的中国“天津千户调查”数据进行研究,认为党员身份作为一个自致因素在中国是高行政职位准入的标准之一。[12](3)性别。引入该变量主要用于检验职业地位获得的性别差异以及社会经济地位的性别隔离现象。

2.家庭出身的测量。基于父亲的职业地位指数(ISEI)、兼顾父亲的政治面貌和受教育年限等变量来测量家庭出身。

3.控制变量。(1)户口。引入户口变量是为了控制因城乡户口差异对职业地位获得的影响。(2)区域虚拟变量。即分为东部、中部、西部和东北部四大区域。(3)时期。时期变量是为了控制因时期的不同即改革开放前(1949—1978)和改革开放后(1979—2010)的差异可能影响职业地位获得的差异。

由于数据中一些变量存在较多的缺失值,我们在假设其为随机缺失的基础上使用贝叶斯多重插值法(BMI)对变量进行填补,以创建一个有效的完整数据集。[13]本研究中使用的变量和有效样本量的描述统计见表1。

表1 个体职业地位获得模型中变量的选取、编码及描述

(三)分析策略与方法。本研究先采用多种回归模型来探索个体职业地位获得的影响因素,并采用稳健性分析来确保结果的可靠性。其次,在原有模型的基础上,采用计算增量R2(incremental R-square)方法对个体能力和家庭出身进行标准化比较。

具体研究方法如下:首先采用OLS方法对数据进行分析,估计解释变量的效应及时期变量交互项的效应。其次,为验证改革开放前和改革开放后两个不同的时期对个体职业地位的影响,使用OLS方法分时期进行比较分析。最后,为避免样本选择性问题所带来的估计偏倚(sample selection bias),引入Heckman样本选择模型(Heckit Models)对估计结果进行稳健性校验(robustness test)。为了比较职业地位获得的能力因素和出身因素的大小,本研究计算增量R2,探讨各个重要研究变量对模型的解释力,得出各变量影响程度。

三、结果与发现

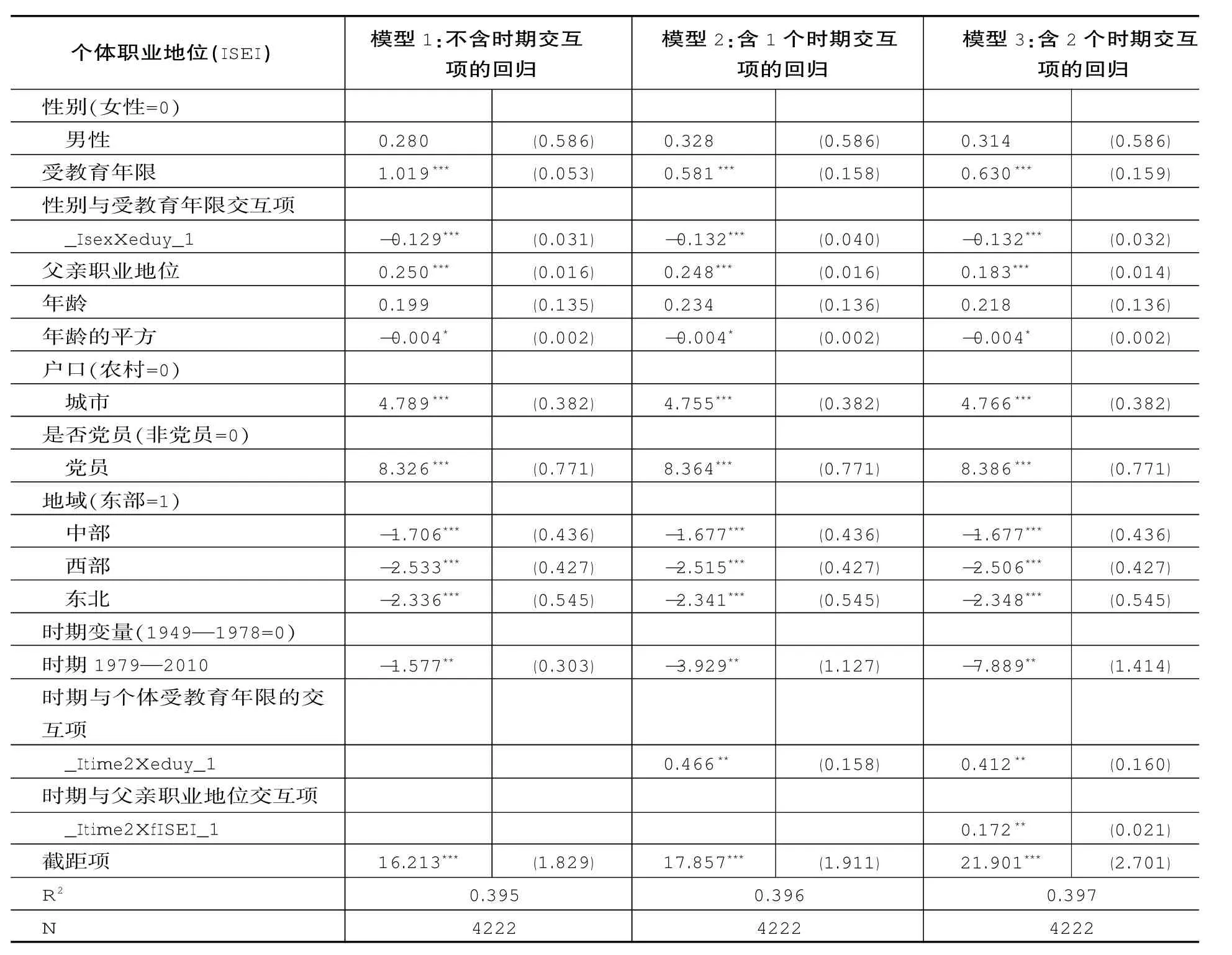

表2汇报了个体职业地位获得模型的多种回归分析结果。通过理论分析及嵌套模型最大似然比检验,我们最终选取模型3作为主要解释模型,它包含了时期变量与个体受教育年限、父亲职业地位等两个交互项,加入时期交互项的目的主要是为了检验个体职业地位获得的时期变化。结果表明,个体的受教育年限对职业地位的获得存在正向影响,即在控制其他变量的条件下,个体的受教育年限每增加1年,其职业地位指数得分相应增加0.630分。父亲的职业地位对子女的职业地位也存在正向的统计学影响。

此外,个体的受教育年限、父亲的职业地位各自与时期变量所成的交互项均呈显著统计学差异,说明二者对个体职业地位的影响存在显著的时期差异。

表2 个体职业地位获得影响因素的回归分析

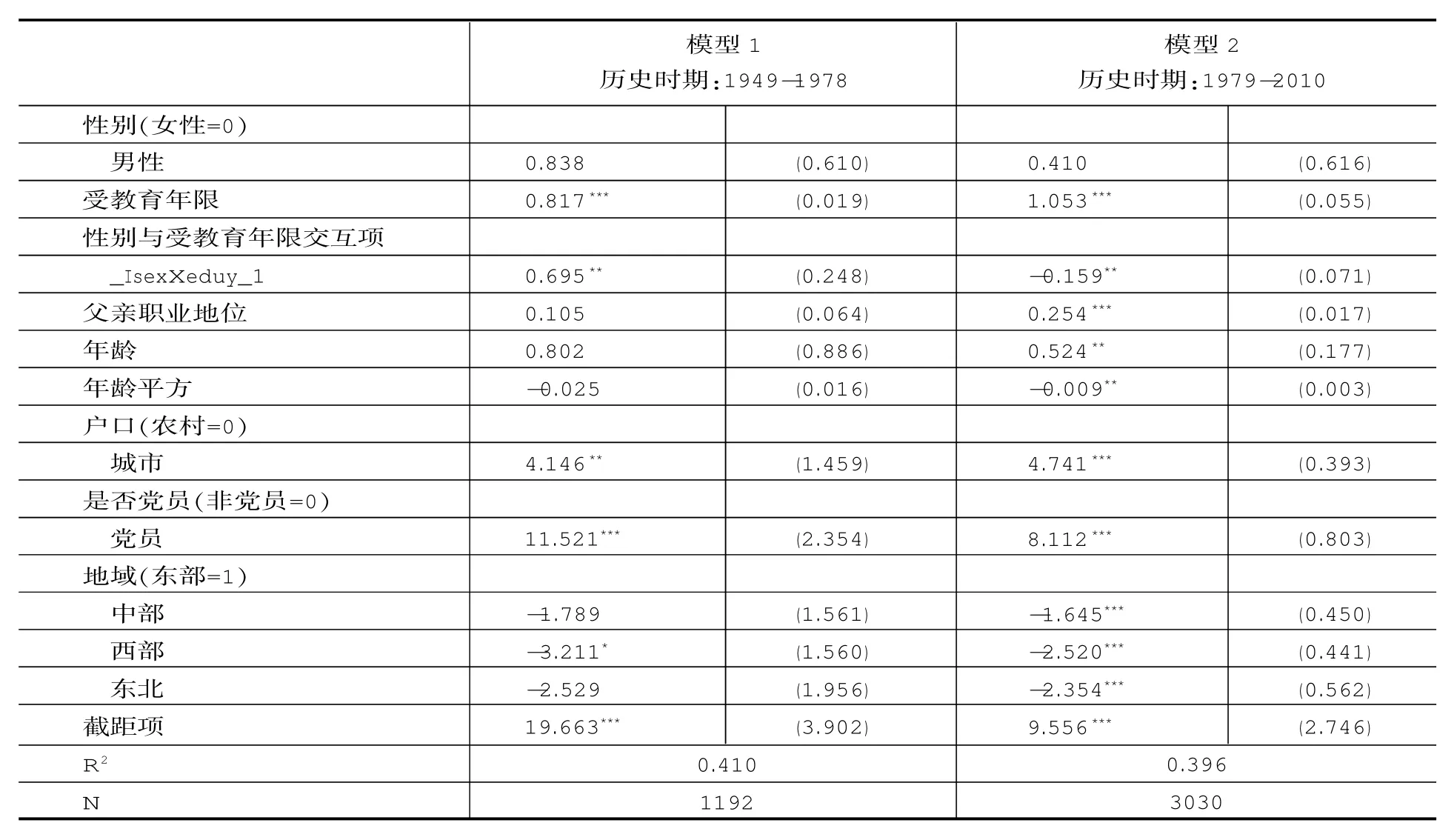

表3汇报了分时期回归分析的结果。模型1显示,在改革开放前,个体的受教育年限等变量对其职业地位的获得有显著的正向影响,但父亲的职业地位变量并未呈现显著统计性差异(可能是样本量少所致);模型2显示,在改革开放后,个体的受教育年限、父亲的职业地位等对其职业地位的获得都有显著的正向影响。经过两个时期回归系数的标准化检验(t-test,p<0.05),发现个体受教育年限及父亲的职业地位在改革开放后对职业地位获得的影响作用都明显高于改革开放前。但对两者回归系数的差分进行标准化检验时(t-test,p<0.05),发现教育变量系数的增加量明显高于父亲职业地位系数的增加量,这说明在改革开放后教育的作用较改革开放前有所增强。

表3 分历史时期的个体职业地位获得的回归分析

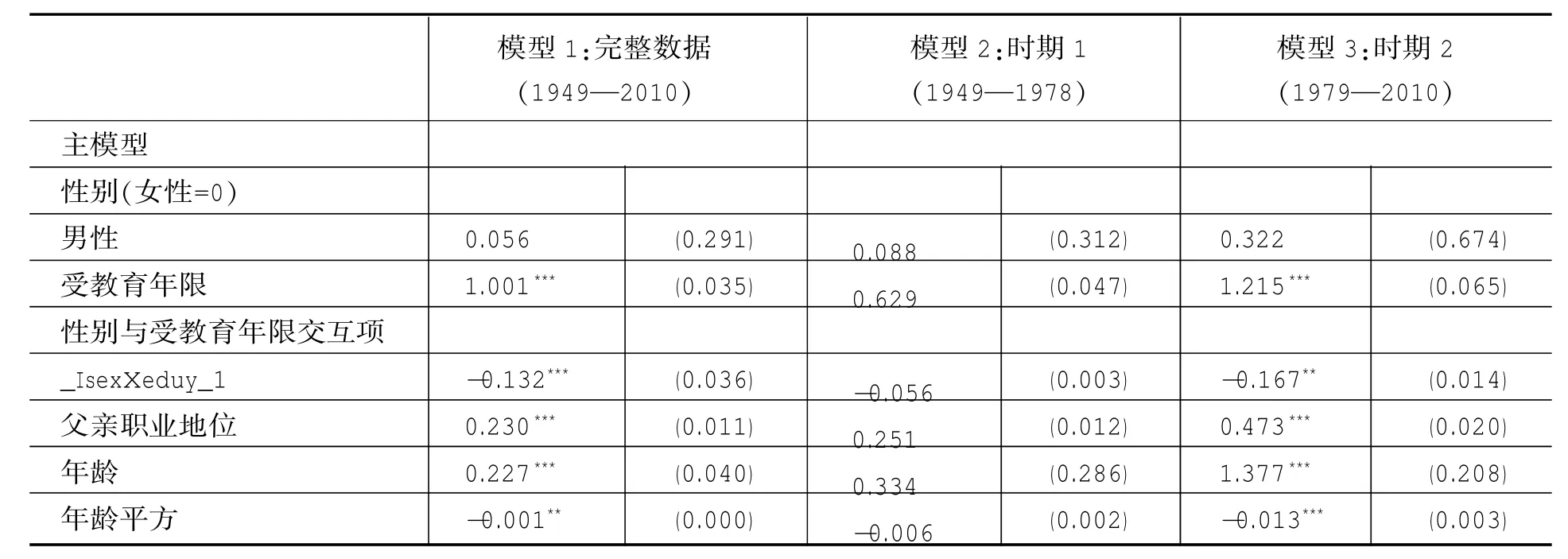

表4汇报了利用Heckman样本选择模型进行稳健性检验的估计结果。可以看出,该模型的回归结果与上述结果(模型3)基本一致。例如,在主要模型中,教育的回报为正,且在改革开放后有所上升,同时父亲的职业地位对子女的职业地位也具有显著性影响;在选择模型中,教育在不同时期的影响都呈显著统计学差异,而父亲的职业地位仅在改革开放后显著。这些都可以在某种程度上说明各类职业地位指数的进入机制有所不同。

表4 个体职业地位获得的Heckman选择模型分析

续表

四、能力与出身对个体职业地位影响的比较分析

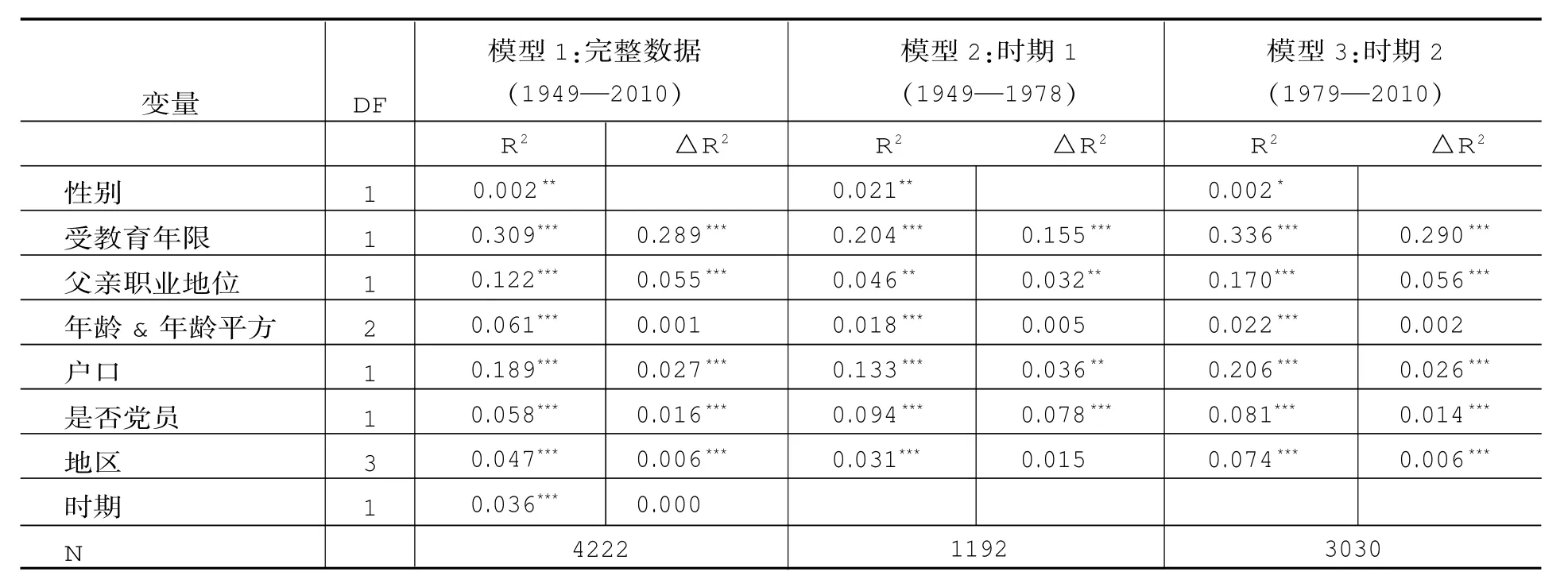

在上述分析的基础上,表5对影响个体职业地位各因素在不同时期解释力的大小进行比较,呈现它们对个体职业地位的大小贡献。结果表明,在控制其他变量的条件下,个体受教育水平的差异对个体职业地位差异的解释力远高于其它变量,解释的方差最多(28.9%)。在改革开放前模型中,个体受教育年限变量解释了个体职业地位差异的15.5%;在改革开放后模型中,个体受教育年限变量解释了个体职业地位差异的29.0%。父亲职业地位变量的解释力则排名第三(低于户口变量的解释力),可以解释个体职业地位差异的5.5%(其中,改革开放前为3.2%,改革开放后为5.6%)。换句话说,无论身处哪个时期,个体能力对于个体职业地位的效应都高于家庭出身,而且还在改革开放后个体能力的效应比改革开放前有所加强的趋势。五、结论与讨论

本研究对影响个体职业地位获得的社会因素进行了比较性实证分析,重点检验了个体能力与家庭出身的效应。研究发现,1949—2010年间,个体职业地位的获得是个体能力、家庭出身与其他人口学变量及社会学因素综合作用的结果。其中,个体能力的影响始终高于家庭出身,且个体能力在改革开放后的作用比改革开放前还有所加强,而家庭出身的作用相应减弱。

表5 分时期回归分析的增量确定系数(△R2)比较

社会分层过程是社会成员被筛选分类到不同的职业地位上并赋予不同的职业地位的过程。接受正规教育的程度越高,其职业地位也越高。这是因为,职业地位高的职位需要具有才能和经长期训练的社会成员来担任。[14]在劳动力市场中,教育也起到准入制度性机制的作用。[15]自新中国成立以来,我国一直重视教育事业的发展,通过教育考试制度选拔优秀的人才,以服务于社会主义建设和发展,教育成为初职及个体职业地位获得的重要因素。李煜(2007)认为在良序流动的社会中,人尽其材最主要的指标就是其受教育水平与职业地位间的关联程度。[16]理性的雇主在劳动力市场中会根据求职者的资质、能力对其进行筛选,以期找到对职位最合适的雇员,而受教育水平就是求职者资质及个体能力的关键体现,因而对职业地位的获得起到了主导作用。

教育除了上述的直接作用外,它还通过缩小因城乡二元体制带来的社会地位的鸿沟间接作用于个体职业地位的获得。改革开放前,我国实行计划经济体制,并实施严格的户籍制度和“单位”制,个体职业地位的获得也深深地嵌入到户籍制度的背景中。[17]在这种制度背景下,身份一经确定就很难改变,即个人的先赋条件往往决定了或者主要决定着一个人的社会地位。[18]但在改革开放后,中国社会结构发生了深刻的变迁。在一个比较开放的社会主义市场经济的社会中,社会分工日益精细,专业知识和技术日益重要,社会对专业技术人才的需求也越来越强。竞争制度逐渐形成,城乡流动和职业流动的自由空间逐渐扩大,大多数职业地位的获得更加依赖于自致性的教育和培训。也就是说,教育在某种程度上打破了城乡壁垒,成为职业地位获得的主要路径,而家庭出身的影响则相应减少。[16]

尽管我们认为教育在个体职业地位获得中起主导作用,但职业地位的获得也在一定程度上受到家庭出身的影响,只是其作用远小于教育等自致因素。但随着劳动力市场的兴起与自由市场秩序的建立,就业过程逐渐将按照市场规律来配置劳动力。在劳动力市场的绩效逻辑下,家庭出身等作为先赋因素,随着市场的不断成熟,无疑让位于教育等自致因素。[19]于是家庭出身的作用,在改革开放后随着教育作用的增强较改革开放前出现了减弱的趋势。

[1]厉以宁.论中国的双重转型[J].中国市场,2013,(3): 3-8.

[2]李强.社会分层十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2008:325-316.

[3]Blau,P.M.,&Duncan,O.D.1967,The American occupational structure,New York:Wiley.

[4]Taylor,S.,&Yu,D.2009,The importance of socioeconomic status in determining educational achievement in South Africa,Unpublished working paper (Economics).Stellenbosch:Stellenbosch University.

[5]蔡禾,冯华.广州市劳动人口职业获得分析——兼析教育获得[J].中山大学学报(社会科学版),2003,(2): 46-52.[6]Solon,G.1992,Intergenerational income mobility in the United States,The American Economic Review, 82(3),393-408.

[7]Zimmerman,D.J.1992,Regressiontoward mediocrityineconomicstature,TheAmerican Economic Review,82(3),409-429.

[8]林南,边燕杰.中国城市中的就业与地位获得过程//市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国[M].北京:三联书店.2002.

[9]Treiman,D.J.1997,“The impact of the Cultural Revolution on trends in educational attainment in the People's Republic of China”,The American Journal of Sociology,Vol.103(2),391-428.

[10]Oreopoulos,P.,Page,M.E.,&Stevens,A.H.2006, The intergenerational effects of compulsory schooling,Journal of Labor Economics,24(4),729-760.

[11]吴愈晓,吴晓刚.1982-2000:我国非农职业的性别隔离研究[J].社会,2008,(6):128-152.

[12]Walder,A.G.,Li,B.,&Treiman,D.J.2000,Politics and life chances in a state socialist regime: Dual career paths into the urban Chinese elite, 1949 to 1996,American Sociological Review,65(2), 191-209.

[13]Clogg,C.C.,Rubin,D.B.,Schenker,N.,Schultz, B.,&Weidman,L.1991,Multiple imputa tion of industry and occupation codes in census public-use samples using Bayesian logistic regression,Journal of the American Statistical Association,86(413), 68-78.

[14]Davis,Kingsley and Wilbert E.Moore 1945,Some principles of stratification.American Sociological Review,10:242-249.

[15]Spence,A.Michael 1974,Market Signaling:Information Transfer in Hiring and Related Screening Processes,Cambridge,MA:HarvardUniversity Press.

[16]李煜.家庭背景在初职地位获得中的作用及变迁[J].江苏社会科学,2007,(5):103-110.

[17]孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011,(1):28-41.

[18]杨继绳.改革前中国的社会结构[J].社会学家茶座, 2008,(3):34-43.

[19]李煜.制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966—2003)[J].中国社会科学,2006,(4):97-109.

(责任编辑焦德武)

C913.2

A

1001-862X(2016)02-0132-007

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

2013年教育部新世纪优秀人才支持计划项目;2013年中央财经大学科研创新团队支持计划;2014年国家社会科学基金一般项目(14BRK025)

王存同(1971—),江苏南京人,博士,中央财经大学社会发展学院副教授,主要研究方向:人口社会学、社会定量研究方法;龙树勇,贵州黔东南人,中央财经大学社会发展学院,主要研究方向:社会分层、教育社会学。